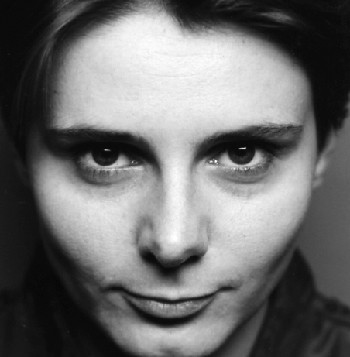

Tassadit Imache

Presque un frère. Conte du temps présent

Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...

Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...

Pour se donner bonne conscience, les "Autres", dépensent de temps à autre de l'argent ou dépêchent quelques universitaires "spécialistes" aux "Terrains". Mais les gens des cités ne sont pas dupes : "S'ils croient là-haut, dans les bureaux, que c'est en envoyant un type frapper à nos portes pour noircir gratuitement des cases sous notre nez, que nous, les z'anonymes, nous aurons un jour l'envie de repayer les impôts."

Bruno, le nouveau responsable de la sécurité du supermarché, est étranger aux "Terrains". Abandonné par son père, le "bâtard" a été placé chez les jésuites entre six ans et dix-huit ans, de sorte que pour lui, sa mère est une étrangère. Bruno attend "celle qui le ressuscitera". Serait-ce Sabrina, la nouvelle employée du supermarché ? Voire. Tant de choses séparent le mystérieux garçon, lesté d'un lourd secret, de Sabrina. Sur la carte de la vie, ils ne sont pas du même côté. Elle est une enfant des "Terrains". Famille nombreuse et déstructurée. Mère française, père algérien : c'est une "cinquante- cinquante". Comme Pascal, dont le père, M. Berkani ("noir", en kabyle) et la mère, Mme Blanchard, finissent leur vie dans les cris et l'agression. L'union des contraires, les couples mixtes finissent mal dans cet univers. Il y a aussi E'dy, dont le prénom, connu seulement de Sabrina et de Pascal, est en fait "Lumière de la religion", Nourredine. C'est le copain d'enfance, celui avec qui l'on partage quelques codes culturels. Le premier amour aussi. La crudité des descriptions chez Tassadit Imache opère tous azimuts : la misère des isolés, la détresse psychologique des plus faibles, la bonne conscience des agents du système. Elle ne prend pas de gants pour accuser, via Sabrina - dont l'autre nom est Zoubida -, le racisme d'une partie de la société : "Comment expliquer ça à mes frères : vos sœurs les font bander et leur percent le cœur. [...] Mais vous les garçons, ils vous laisseront toujours dehors ou ils vous feront enfermer. Ils regrettent que nos pères n'aient pas eu que des filles."

Avec E'dy, le presque frère, Sabrina veut quitter les "Terrains". Une obsession qui hante nombre de personnages du récit : partir au plus vite, foutre le camp en essayant de ne pas se retourner. Mais pour E'dy, la rupture est déjà entamée : "Aujourd'hui je suis comme un étranger pour vous", confie-t-il à sa mère. La structure polyphonique du récit va crescendo. La peur monte. Un drame s'annonce tandis que les préparatifs des départs-ruptures s'accélèrent. Les craintes croissent à mesure que les effectifs policiers augmentent. L'air devient irrespirable, étouffant. Quand éclatent "les événements", c'est une armée d'hommes en armes qui déboule. "Il y a la guerre. [...] Nous voilà sur le point d'être tout à fait détachés de vous", dit Hélène, la mère de Sabrina. Excessive, Tassadit Imache ? Ce livre est sorti quelques cinq ans avant les « émeutes » en banlieue. Excessivement intransigeante ? Peut-être. Mais ici réside la liberté de création. Et, derrière ce monde où la colère et la rage sont contenues, couve aussi l'espoir.

Actes Sud, 2000, 147 pages, 15,09 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 38

-

Presque un frère

-

L'écho du silence

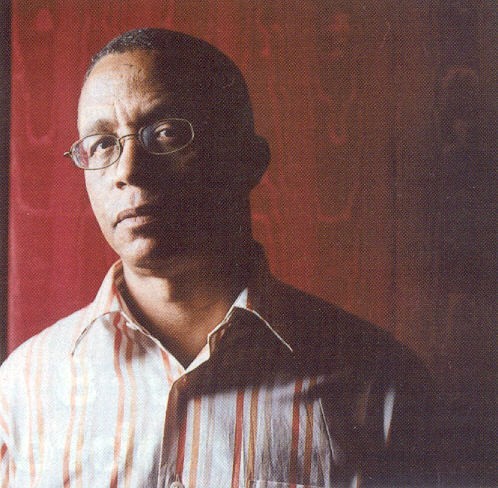

Jean-Pierre Robert

L'écho du silence

"Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."

"Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."

"Pas prêt à l'entendre" !, le père... pas plus que sa fiancée, d'ailleurs : "À elle non plus, il n'avait pas pu parler. Elle lui semblait trop loin de lui, inaccessible dans ses rêves d'enfant." Entendre quoi, d'ailleurs ? Les récits d'une guerre sans nom dont la majorité des Français de métropole n'avait fichtre rien à faire ?! Les crimes et abominations commis par l'armée au nom du « maintien de l'ordre » ou de la « pacification » ? Mieux valait rester loin de tout cela ! S'interroger sur la présence française en Algérie et triturer "nos" mentalités travaillées par cent trente deux ans de colonialisme ? Allons allons, il y avait mieux à faire que perdre son temps pour ces "indigènes" : ils veulent leur indépendance, qu'on la leur donne et basta ! Alors, "le Dégonfleur", en permission dans sa famille, s'était tu. Lui, comme des milliers d'autres de son âge. Avoir vingt ans dans les Aurès ! Une nouvelle fois, l'écho de ce long et lointain silence s'échappe des blessures. Une mémoire toujours tourmentée laisse remonter à la surface des souvenirs jamais disparus.

Dans ce premier roman, Jean-Pierre Robert revient donc sur cette douloureuse page de l'histoire nationale. Nous sommes en 1961. Au cœur du massif des Aurès. Tournant le dos au manichéisme, la structure romanesque met en vis-à-vis tout au long du récit deux personnages. L'un est Français, le Dégonfleur, l'autre est Algérien, on l'appelle "l'homme de Nara" - du nom de son village rasé par l'armée française - et aussi "l'Absent". Il ne dit plus rien et ne voit plus rien parce que "les Français lui avaient brûlé les yeux, [et] les djounouds lui avaient arraché la langue". Le Dégonfleur et l'Absent seront entraînés dans cette guerre, malgré eux. Ils en seront aussi les victimes. Pas celles tombées au champ d'honneur. Non, seulement celles, plus nombreuses, qui, en France mais aussi en Algérie, tairont leurs souffrances. Souvent, dans ce dernier pays, les souffrances se doublent de l'injustice. Car les exactions, les tortures, la justice expéditive ne sont pas le seul fait de l'armée française - ici des bérets verts de la Légion ou des harkis représentés entre autres par "l'Enfant". Elles sont aussi de l'autre côté, et une juste cause ne peut absoudre les mauvaises actions.

Jean-Pierre Robert décrit la vie à la caserne, l'ambiance faite d'ennui, d'attente, de petites et de grandes compromissions, de solitude, de nuits "sans rêve", de peur et de mort. Avec le Dégonfleur, il y a le caporal, cet ancien étudiant gauchiste de la Sorbonne qui cherche "à sauvegarder un peu de sa dignité perdue" ; il y a aussi le caporal-chef, qui n'est pas loin de la quille. Ensemble, ils seront témoins de tortures infligées à des prisonniers. "On savait bien que près du PC, dans l'officine du sergent harki, les interrogatoires n'étaient pas tendres. [...] Comme on n'y pouvait rien, on n'en parlait pas et d'ailleurs on préférait ne pas trop savoir." À Alger, tandis que les généraux font leur putsch, Jean-Pierre Robert tire une salve contre ceux qu'il appelle "les brailleurs" ou "les excités d'Alger" : "Dans la belle ville blanche, au bord de la Méditerranée si bleue, les vrais Français gueulaient leur enthousiasme guerrier, et ils avaient bien raison, ces héroïques civils qui ne risquaient rien." À la caserne, les officiers se déballonnent, les postes de radio grésillent, la troupe discute, les subalternes prennent les choses en main, et la légalité républicaine triomphe, "et au commando, on se disait que ça valait mieux comme ça". La guerre se poursuivant encore un temps, l'auteur montre les horreurs, dit les tortures, ne cache rien semble-t-il des exactions. Il faut en passer par là pour faire comprendre au lecteur "le mal" et "la honte" ressentis. "C'est pour des choses comme cela que les soldats, dans les guerres, ils n'écrivent rien d'intéressant à leur famille et qu'après, ils ne parlent pas". Pour ceux qui ont souffert, la paix est "une nouvelle souffrance, un nouveau coup qui coupe le souffle et fait perdre la tête. Parce que tout ce qui a été subi et qui a fait si mal devient tout à coup inutile et ridicule. [...] Il y a de quoi devenir fou. Beaucoup se protègent en faisant semblant, semblant d'oublier, semblant d'être heureux, et ils essaient de vivre. Mais pas tous. Il y a ceux qui ne peuvent pas et dont la tête éclate."

Edition Gallimard, 2002, 222 p., 15 € -

Le ghetto français, enquête sur le séparatisme français

Éric Maurin

Le ghetto français, enquête sur le séparatisme français

Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage.

Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage.

Quant aux plus pauvres, aux immigrés et aux peu ou prou diplômés, ceux, que dans les cités et les périphéries des grandes villes on accuse de créer des ghettos ou de céder au communautarisme, ce sont justement ceux qui n'ont plus le choix : relégués, ils sont dans l'incapacité, faute de stratégies, de se projeter dans l'avenir. La ségrégation s'opère par l'argent, certes, mais aussi par la nationalité ou l'origine culturelle et surtout par le diplôme : "Le manque de diplôme et de qualification est à l'origine des formes de pauvreté les plus performantes, et donc les plus pénalisantes sur le marché du logement". Voilà qui devrait fermer le caquet des contempteurs de l'école et des diplômes ! "Le ghetto français" est une création de riches et non de déshérités. D'ailleurs les plus pauvres sont les moins concentrés sur le territoire hexagonal, tandis que "les ghettos les plus fermés sont les ghettos de riches", dixit Éric Maurin.

C'est à partir de l'enquête annuelle sur l'emploi de l'Insee, qui repose sur une série d'échantillons représentatifs formés de trente à quarante logements, qu'Éric Maurin a mesuré la constitution des différents voisinages de l'enquête et leur évolution dans le temps. Résultat, statistiques à l'appui : "le lieu de résidence est aujourd'hui plus que jamais un marqueur social. Peut-être même le principal marqueur pour beaucoup de familles". Les choix de résidences et les stratégies mises en œuvre pour éviter certains quartiers ou villes ne sont pas tant fonction d'une recherche de sécurité (le calme) ou d'une course aux meilleurs équipements (les infrastructures) que des conditions de scolarité et de socialisation des enfants et des adolescents.

Certes, cela n'est pas nouveau : tandis que les uns cumulent les facteurs d'échec, d'autres multiplient les facteurs de réussite. La nouveauté tient à la généralisation du phénomène et à l'apprêté des luttes engagées par différents acteurs sociaux. Par sa méthode, Éric Maurin en mesure l'amplitude (par groupe et par résidence) et donne à apprécier, via des études américaines, l'incidence du contexte résidentiel et démographique sur la scolarité, la santé, l'obésité... Les citoyens, censés être libres et égaux en droit, ne le sont nullement en termes de destin. Pour l'auteur, la société française n'est plus le théâtre d'une lutte frontale entre deux grandes classes sociales. "Les clivages existent toujours, mais ils sont plus nombreux et plus diffus. Surtout ils s'inscrivent ailleurs que dans l'entreprise, et notamment sur le territoire".

Partant du constat que "ce n'est pas l'immobilisme, mais la sélectivité des mobilités qui fige nos ghettos", Éric Maurin éclaire l'échec des politiques de la ville et du logement, des politiques de zones franches comme les effets réduits des politiques ZEP (il n'y a pas plus de mixité sociale aujourd'hui qu'hier). En simplifiant, ces politiques menées depuis plus de vingt ans, plutôt que de s'appliquer à corriger les flux, les mobilités - c'est-à-dire les mécanismes d'évitement et les stratégies mises en œuvre pour rester entre soi -, travaillent à la pelleteuse, déblayant ici, chargeant là, provoquant alors de nouveaux contournements sans jamais enrayer les logiques ségrégationnistes.

Pour favoriser la mixité sociale et corriger les inégalités, Éric Maurin propose, plutôt que de cibler les territoires ("ce qui ne condamne en rien l'idée qu'il faille 'donner plus à ceux qui en ont moins'"), d'agir sur les motifs qui président à ces logiques ségrégationnistes : les peurs et les ambitions de chacun, les possibilités et les impasses des autres. S'appuyant sur des exemples de politiques plus ciblées (expérimentées aux États-Unis, au Canada ou en Grande-Bretagne), engageant les bénéficiaires eux-mêmes, il invite à substituer les individus aux territoires, à prendre en compte les ressorts de ces mobilités, les logiques de ces flux, plutôt qu'une logique de stocks et de territoires. La priorité devrait alors porter sur les actions en direction des enfants (scolarité), des adolescents (logements) et des jeunes adultes (formations). Sur ce point, la "crise de confiance" entre les jeunes et l'institution scolaire est dramatique, non seulement pour l'image injustement écornée de l'école, mais surtout parce que "la formation initiale a un impact de plus en plus décisif sur les carrières professionnelles". L'ambition de cette sociologie version taoïste (réintroduire de la fluidité et de la souplesse) ne peut se limiter au choix des lieux de résidence. Comme le montre en conclusion Éric Maurin, elle doit porter sur l'ensemble du système éducatif (de la maternelle à l'enseignement supérieur) et plus largement sur la société française. Une société qui, après que le lecteur a refermé ce livre, paraît bien anxieuse, rigide, bloquée même, fragmentée et inégalitaire.

Edition du Seuil, 2004, 96 pages, 10,50 €

photo : Léa Crespi (pour Télérama) -

Takfir sentinelle

Lakhdar Belaïd

Takfir sentinelle

Après l'enthousiasmant Sérail Killers, le couple détonant formé par Khodja le journaliste et Bensalem le lieutenant de police est confronté à de dangereux intégristes, version islamistes. Ce livre n'a pas l'originalité du premier. Peut-être parce que la trame de l'intrigue s'inspire d'un fait réel : l'histoire du "gang de Roubaix". Roubaix, "la ville la plus musulmane de France", là où les filières internationales, basées au Pakistan, en Afghanistan ou ailleurs, financées par l'Arabie Saoudite et consorts ont tenté d'enrôler une jeunesse lasse de fournir des preuves d'intégration, mais qui s'est assez vite montrée inapte à respecter des règles morales contraignantes et les consignes drastiques d'une organisation clandestine. "Les seuls à nous avoir rejoints sont des petits jeunes. Des gars de tout juste vingt ans. Des délinquants pour certains. [...] Alors je me suis dit que c'était formidable ! Que ces ex-chapardeurs rachetaient leurs pêchés en s'engageant dans le jihad en défendant avec nous la zakat révolutionnaire auprès des autres fidèles. Stupide que j'étais ! Pour nous rejoindre, ces petites frappes ont réclamé un 'intéressement aux bénéfices' ! Résultat, je n'ai qu'une poignée d'hommes sous mes ordres dont un trio qu'il faut sans cesse garder à l'œil. Tu parles d'une guerre sainte !" L'écriture est nerveuse, vive, le vocabulaire bigarré et chatoyant mais, ici, sans volonté d'esbroufe. Les mots crépitent à longueur de dialogues, la tchatche vivifiante d'une génération qui déborde d'énergie envahit toutes les pages.

Après l'enthousiasmant Sérail Killers, le couple détonant formé par Khodja le journaliste et Bensalem le lieutenant de police est confronté à de dangereux intégristes, version islamistes. Ce livre n'a pas l'originalité du premier. Peut-être parce que la trame de l'intrigue s'inspire d'un fait réel : l'histoire du "gang de Roubaix". Roubaix, "la ville la plus musulmane de France", là où les filières internationales, basées au Pakistan, en Afghanistan ou ailleurs, financées par l'Arabie Saoudite et consorts ont tenté d'enrôler une jeunesse lasse de fournir des preuves d'intégration, mais qui s'est assez vite montrée inapte à respecter des règles morales contraignantes et les consignes drastiques d'une organisation clandestine. "Les seuls à nous avoir rejoints sont des petits jeunes. Des gars de tout juste vingt ans. Des délinquants pour certains. [...] Alors je me suis dit que c'était formidable ! Que ces ex-chapardeurs rachetaient leurs pêchés en s'engageant dans le jihad en défendant avec nous la zakat révolutionnaire auprès des autres fidèles. Stupide que j'étais ! Pour nous rejoindre, ces petites frappes ont réclamé un 'intéressement aux bénéfices' ! Résultat, je n'ai qu'une poignée d'hommes sous mes ordres dont un trio qu'il faut sans cesse garder à l'œil. Tu parles d'une guerre sainte !" L'écriture est nerveuse, vive, le vocabulaire bigarré et chatoyant mais, ici, sans volonté d'esbroufe. Les mots crépitent à longueur de dialogues, la tchatche vivifiante d'une génération qui déborde d'énergie envahit toutes les pages.

C'est de l'intérieur que Lakhdar Belaïd décrit ce groupe de jeunes combattants. À l'image de Christian, devenu Oualid par ressentiment, par une exaspération nourrie de l'injustice sociale ou de Laurent, dit Abou Hamza, certains se sont engagés dans un combat au nom de ce qu'ils croient être la cause de l'Islam. Takfir Sentinelle raconte la montée du terrorisme moral dans les quartiers, les menaces et le passage à l'action violente. Mêlant enquête journalistique (l'auteur est journaliste), investigation policière et récit romanesque, il reconstitue les filières des "stages de formation" au Pakistan ou en Afghanistan et autres "séjours humanitaires" en Bosnie. Lakhdar Belaïd montre comment les réseaux internationaux islamistes, l'histoire de l'Afghanistan des vingt dernières années et la mainmise pakistanaise opérée via les Talibans sont des clefs pour comprendre des événements survenus... en terre ch'timie !

Comme dans son premier livre, l'auteur n'est pas tendre avec les pratiques journalistiques qu'il attribue à ses confrères parisiens. Sa "phobie des journalistes de la capitale" est concentrée sur Raphaël Sentinelle, personnage louche et sans scrupule. Même attitude à l'égard des responsables politiques, ici campés par Monique Barby ci-devant ministre de la Ville et de la Solidarité et présidente de la communauté urbaine de Lille. Toutes ressemblances avec une personnalité existante n'étant sans doute pas le fruit du hasard, le livre raille les dérives et les impasses d'une politique spectacle et clientéliste, qui ne "voit que les caméras et les gros titres des journaux". Sur l'islam, nul manichéisme ou simplifications qui satisferaient les opinions déjà prêtes ou préparées. Khodja et sa femme sont eux-mêmes musulmans, on le savait déjà. Il y a aussi cet Ali Sbahi. Lui aussi est musulman, et pas partisan de la version light ! Prédicateur, ancien d'Afghanistan, ex organisateur de "stages" pour les futurs combattants de la foi, c'est pourtant lui qui permettra à nos deux enquêteurs de percer le mystère. L'homme est à mille lieux du mode de vie de Khodja ou de Bensalem, mais son intégrité morale est entière. Et puis, surtout et enfin, les dessous de l'enquête révéleront que sous couvert d'islam se cachent bien d'autres enjeux. Voilà qui rappelle que les guerres dites "saintes", croisades et autres djihad, servent trop souvent à masquer de bien autres et plus prosaïques intérêts.

Edition Gallimard, Série noire, 2002, 255 p., 8,50 € -

L'amande

Nedjma

L'amande

Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de Nefzaoui, auteur au XVe siècle d'un beau traité d'érotologie dans lequel il faisait de la "conjonction", ou amour, non seulement un art mais aussi une science. Certes l'anonyme auteur a raison de rappeler à ses contemporains, oublieux ou ignorants, prudes ou bigots intolérants, la longue tradition érotique de l'histoire littéraire arabe. "Seule la littérature possède une efficacité 'd'arme fatale', dit-elle. Alors je l'ai utilisée. Libre, crue et jubilatoire. Avec l'ambition de redonner aux femmes de mon sang une parole confisquée par leurs pères, frères et époux." Cette "parole confisquée", comme la question toujours taboue de la sexualité, d'autres auteurs récents, sur un registre totalement différent, se sont appliqués à la restituer. Citons ici : la saoudienne Al-Bishr, la libanaise Hanan El-Cheikh ou son concitoyen Rachid el-Daïf, le syrien Ammar Abdulhamid, l'Algérienne Assia Djebar ou Salah Guemriche, sans oublier, pour en rester au Maroc, Rachid O et beaucoup plus récemment Driss Ksikes ou Abdellah Taïa. Ainsi Nedjma participe de ce courant perceptible au sein des littératures arabes et nord-africaines qui se réapproprie les corps au nom de l'amour et de la sexualité. Si, pour en rester au seul champ de l'érotique, n'est pas Nefzaoui qui veut, il faut reconnaître à Nedjma une efficacité dans sa dénonciation du sort fait aux femmes. Les pages consacrées à l'enfance, au statut de la femme, mariée par obligation et devant subir la méchanceté de la belle-famille, sont les plus fortes du livre.

Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de Nefzaoui, auteur au XVe siècle d'un beau traité d'érotologie dans lequel il faisait de la "conjonction", ou amour, non seulement un art mais aussi une science. Certes l'anonyme auteur a raison de rappeler à ses contemporains, oublieux ou ignorants, prudes ou bigots intolérants, la longue tradition érotique de l'histoire littéraire arabe. "Seule la littérature possède une efficacité 'd'arme fatale', dit-elle. Alors je l'ai utilisée. Libre, crue et jubilatoire. Avec l'ambition de redonner aux femmes de mon sang une parole confisquée par leurs pères, frères et époux." Cette "parole confisquée", comme la question toujours taboue de la sexualité, d'autres auteurs récents, sur un registre totalement différent, se sont appliqués à la restituer. Citons ici : la saoudienne Al-Bishr, la libanaise Hanan El-Cheikh ou son concitoyen Rachid el-Daïf, le syrien Ammar Abdulhamid, l'Algérienne Assia Djebar ou Salah Guemriche, sans oublier, pour en rester au Maroc, Rachid O et beaucoup plus récemment Driss Ksikes ou Abdellah Taïa. Ainsi Nedjma participe de ce courant perceptible au sein des littératures arabes et nord-africaines qui se réapproprie les corps au nom de l'amour et de la sexualité. Si, pour en rester au seul champ de l'érotique, n'est pas Nefzaoui qui veut, il faut reconnaître à Nedjma une efficacité dans sa dénonciation du sort fait aux femmes. Les pages consacrées à l'enfance, au statut de la femme, mariée par obligation et devant subir la méchanceté de la belle-famille, sont les plus fortes du livre.

Edition Plon, 2004, 259 pages, 18 € -

Les couples mixtes chez les enfants de l'immigration algérienne

Bruno Laffort

Les couples mixtes chez les enfants de l'immigration algérienne

Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ?

Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ?

L'enquête, menée à Tourcoing et à Roubaix, rapporte les conclusions tirées d'une série d'entretiens avec des jeunes hommes et des jeunes femmes, vivant en concubinage ou mariés, la plupart d'origine algérienne, même si un ou deux entretiens donnent à entendre le partenaire « né en France de parents français ». Sur les onze entretiens, sept sont reproduits in extenso, sans que le lecteur sache ce qui a présidé au choix de cette sélection. On aurait ainsi aimé lire les réponses de Kader ou de Karim (séparés de leur conjointe) ou celles d'Aladin (le seul qui manifeste « un retour à l'islam »).

Tous les témoignages - mais cela doit-il étonner ? - réfutent, à tout le moins contestent, cette notion de « mixité ». Toutes et tous semblent dire que l'objet même de cette recherche n'a pas lieu d'être étant donné qu'ils pensent ne rien avoir à dire sur un sujet (les couples mixtes) qui ne les concernerait pas. Ainsi, ils soulignent non seulement l'absence d'« incompatibilité culturelle » dans le couple mais l'absence même de difficultés ou de différences à gérer avec un partenaire présenté (par l'enquête) comme étant d'origine culturelle autre. Ces hommes et ces femmes disent, vivement parfois, leur appartenance à des univers socioculturels identiques et présentent leur couple comme la rencontre de deux individualités issues du même « creuset » socioculturel. Les quelques différences ici commentées paraissent bien secondaires voir dérisoires. Qu'il s'agisse de cuisine (le modèle qui domine est la restauration rapide du vulgum pecus moderne et stressé et non le convivial couscous), de langue (le français s'impose), de rapport au temps et à l'espace, d'hospitalité ou... d'aménagement et de décoration.

La question religieuse elle-même, qui occupe une bonne partie des entretiens, ne constitue, nullement un obstacle. En effet, la plupart des couples partagent la même représentation sécularisée de la religion ou s'adonnent à des pratiques individualisées, libérées des rets du dogme et éloignées des chapelles et des mosquées. Pour les autres, le respect des croyances respectives donne lieu à des aménagements ou compromis : mariage religieux de complaisance, circoncision... Enfin, un couple de croyants (François et Fatima) s'est engagé sur les voies œcuméniques des mystiques chrétienne et musulmane. Manque ici, et l'on peut le regretter, le cas d'Aladin, Aladin l'adepte d'un « islam fondamentaliste » et présenté comme une exception.

Finalement la « mixité » est dans le regard des autres : communauté, quartier, famille élargie, parents. Le vrai problème que rencontrent tous ces couples mixtes, à des degrés divers, allant de la gestion douce à la rupture, souvent cause de traumatismes, en passant par le mensonge ou la dissimulation du lien avec un Français dit de souche (parfois sur des dizaines d'années !) porte sur le rapport avec la famille du partenaire d'origine algérienne. Quelles que soient les justifications religieuses et socioculturelles, et toute attitude peut trouver une explication, une origine, malgré même la forte charge affective entre parents et enfants et cette relation mère-fille par trop « fusionnelle » (tous les témoignages sont ici émouvants, celui de Fatima en particulier), il faut tout de même appeler un chat un chat. Les souffrances, les blessures, l'intériorisation d'un sentiment de culpabilité, l'hostilité des siens, la rupture et parfois (ce n'est pas le cas ici) la violence physique ne peuvent être dissimulés derrière son petit doigt différentialiste pour éviter des qualificatifs - valables quand il s'agit de « beaufs » bien « franchouillards » - qui seraient, par on ne sait quelle tour de passe-passe intellectuel, inadaptés pour les familles d'origine algérienne ou autres. Il faut alors, simplement reconnaître, comme le dit et le résume Ali qu'« il y a un racisme de la part des parents algériens ». De certains parents.

Au terme de son travail, B. Laffort montre que les « incompatibilités culturelles » au sein des couples mixtes de la première génération n'existent plus chez ceux des générations suivantes. Pourtant, discutant - une fois encore ! - la notion d'intégration, il réfute ce qu'il appelle « la vision assimilationniste » qu'il attribue aux travaux de M. Tribalat, au profit d'une représentation en termes d'« addition » des « spécificités culturelles » des uns et des autres - spécificités bien relatives à lire les entretiens reproduits. Cette logique comptable (l'« addition ») ouvrirait sur un « enrichissement mutuel » des conjoints se traduisant notamment par une plus grande « ouverture d'esprit ». Outre que cette « ouverture des esprits » est peut-être aussi une des tendances de la société d'aujourd'hui (via les migrations, la mondialisation, l'intérêt croissant pour les littératures étrangères, la « babélisation » linguistique et autres des quotidiens urbains etc...), cette notion peut rester insaisissable (quand on veut la quantifier, pages 277 et 283) et peut-être même sujette à discussion quand elle devient une « tolérance » servant à justifier, par exemple, un regard complaisant sur le port du tchador (page 278) ! Mais il ne s'agissait que d'un exemple, un malheureux exemple.

Malgré un côté fastidieux (la langue parlée est reproduite ici fidèlement) et parfois répétitif (à l'intérieur d'un même témoignage ou entre plusieurs témoignages), le livre de Bruno Laffort offre l'intérêt d'entendre des hommes et des femmes qui disent leur quotidien, banal en soi et, a-t-on envie d'ajouter, heureusement banal. Ils y confient aussi leurs souffrances nées de l'opposition plus ou moins musclée des familles, quand ils ont décidé de partager leur vie avec un partenaire présenté comme étant culturellement différents.

Edition L'Harmattan, 2003, 27 €Illustration: Roschdy Zem et Cécile de France dans Mauvaise foi, film de Roschdy Zem (2006)

-

Frère Tariq. Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan

Caroline Fourest

Frère Tariq. Discours, stratégie et méthode de Tariq Ramadan

Il faut lire le livre de Caroline Fourest. Le travail de cette journaliste est essentiel et, à n'en pas douter, courageux. Essentiel quant à sa méthode : systématique, exigeante, documentée, référencée et donc... vérifiable. Il ne s'agit là nullement d'un pamphlet, une sorte d'écrit bêtement militant mais bien d'une méticuleuse et difficile enquête mise au service de chaque citoyen. Travail fastidieux et "épuisant" que de "suivre à la trace un rhéteur aussi habile et prolixe : une centaine de cassettes, une quinzaine de livres, 1 500 pages d'interviews et d'articles à son sujet parus dans la presse anglaise, française, allemande ou espagnole. Sans compter l'historiographie consacrée aux Frères musulmans, à Hassan al-Banna, ainsi que d'innombrables compléments d'enquêtes et autant d'interviews nécessaires pour pouvoir décoder". Essentiel aussi pour comprendre le système et la nébuleuse Ramadan : Caroline Fourest ne se contente pas de livrer quelques citations du leader controversé. Elle démonte une à une les pièces de cette mécanique complexe pour dévoiler la cohérence d'ensemble d'une pensée et d'une action de prime abord insaisissables parce que volontairement compartimentées et filandreuses : depuis sa prestigieuse (pour les milieux islamistes) filiation et l'héritage des Frères musulmans, jusqu'au double discours servi par le leader genevois, en passant par son parcours, ses années de formation, ses troubles et suspectes accointances, ses provocations médiatiques et sa stratégie des petits pas (c'est ce qui l'oppose à ses anciens et plus impétueux affidés de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF). Essentiel enfin pour décoder le langage de Tariq Ramadan. Les mots ont un sens et même ici un double sens. Un sens volontairement caché au commun des concitoyens abusés. Ce sens caché, Caroline Fourest le révèle. Elle donne les clefs de ce "travail de redéfinition terminologique" qui permet à Tariq Ramadan et à des auditoires avertis de "donner un sens très différent à une phrase apparemment anodine selon le contexte où il est entendu". Ainsi le mot "réformisme" dont se gargarise "frère Tariq" lui sert à masquer les différences qui existent entre le réformisme rationaliste, libéral, progressiste et le réformisme réactionnaire, version salafiste, celui des Frères musulmans qui est en fait le sien. Caroline Fourest montre le glissement rhétorique opéré par Tariq Ramadan lorsqu'il substitue aux termes "islamistes" ou "intégristes" pour désigner les Qaradhawi, les Qotb ou même son aïeul Banna, les notions de "musulmans politiques" ou de "savants" ; comment en revisitant les prises de position et l'histoire, il donne l'illusion de représenter le "juste milieu" ; comment l'islam politique devient chez lui un "islam englobant" ; la citoyenneté, un simple "espace géographique" ; la laïcité, la pauvre garantie de la liberté de culte ; comment par la caricature, il réduit l'individualisme à l'égoïsme et à la "permissivité", la modernité au "modernisme"... Ainsi Tariq Ramadan (et les siens) peuvent se fondre dans de nombreux mouvements sociaux et cercles qui sont par ailleurs et souvent des fourre-tout idéologiques et militants. De même acquiert-il une légitimité et une caution morale grâce à des organisations de gauche, à des personnalités et des universitaires (Caroline Fourest en fournit une longue liste et montre le sens et la portée de cet "entrisme" tactique). Grâce au décryptage de ses nombreuses et édifiantes cassettes, Caroline Fourest donne à entendre, exprimées alors sans subterfuges médiatiques, les positions de Ramadan sur le mariage mixte, le rapport entre femmes et hommes, les châtiments corporels, le droit à l'avortement, l'homosexualité, comment ses conceptions de la citoyenneté, de l'intégration ou des relations Nord-Sud sont passées systématiquement au filtre de l'identité musulmane et de l'appartenance, première et prioritaire, à cette communauté plus vaste que serait l'umma (communauté des croyants). Idem en matière de culture, d'art en général et de musique en particulier (1). Si le tribun des tribunes altermondialistes est contre l'uniformisation culturelle version américaine, le prêcheur sur bandes magnétiques prône une autre uniformisation : l'uniformisation au nom de l'islam au détriment des cultures (et des langues) populaires... et sans doute de la liberté individuelle. Souvent la phrase du rhéteur, par ailleurs dispensateur de cours sur la stratégie de communication, balance entre une proposition "comprise" et acceptable par tous, suivie immédiatement d'un bémol, d'une limitation, de conditions suspensives comme si, in fine, la première proposition servirait de cache-sexe à la seconde ! celle qui exprimerait la véritable pensée, celle qui demeure fidèle aux "principes". Ainsi, bien sûr, le voile ne peut être une contrainte, mais il serait tout de même "une obligation" ; bien sûr que le travail des femmes est permis mais pas n'importe quel travail tout de même, "le devoir [à géométrie variable] de pudeur" oblige... y compris dans le cadre de la pratique sportive. Et d'ajouter que les femmes jouissent d'un droit spécifique : celui de ne pas avoir à subvenir à leur besoin ; bien sûr l'ancien militant des causes humanitaires (islamiques surtout) est contre la lapidation mais il préfère demander un moratoire ; bien sûr les actions terroristes du Hamas contre les civils sont des actes "moralement condamnables", mais enfin ils sont aussi "contextuellement compréhensibles", etc. Malgré l'esbroufe philosophico-exégétique et la fausse complexité intellectuelle de celui que les médias ont complaisamment présenté comme un universitaire (Caroline Fourest lève l'imposture) son discours, comme toute pensée intégriste, est mû par une conception pauvrement binaire du monde. Le "choc des civilisations" n'étant pas politiquement correct, il préfère parler du "face-à- face" des civilisations et se sert de manière admirable de la culpabilité post-coloniale de ses concitoyens européens pour fustiger l'Occident décadent (c'est-à-dire matérialiste et athée) et faire des revendications laïques en faveur de la liberté individuelle et du statut personnel, une tendance à l'"occidentalisation", entendre : une nouvelle forme du colonialisme ! Être "occidentalisé" pour celui qui est né et a grandi en Suisse n'est pas (en apparence du moins) une insulte, mais déjà une façon de discréditer ses interlocuteurs, laïcs ou musulmans, partisans, eux, d'un réformisme libéral. En Algérie, depuis des années, les démocrates et les laïcs qui militent pour l'abrogation du code de la famille ou d'une reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du pays sont fustigés par les islamistes comme les représentants du "parti de la France". Ces islamistes algériens que semblent connaître et apprécier Tariq Ramadan, comme le montre Caroline Fourest, ont d'abord raillé, méprisé, puis menacé avant de liquider ! Nous n'en sommes pas encore là, mais la logique est la même et la pente est tout aussi glissante. Car Tariq Ramadan fait du mal dans les banlieues et dans certains cercles d'une jeunesse déboussolée et oubliée de la République. Après le livre de Caroline Fourest, il n'est plus possible de se laisser abuser par les discours sirupeux et le ton doucereux de "Frère Tariq". Il ne sera pas permis demain, confronté aux ravages d'une pensée et de son action, de dire : "On ne savait pas" !

Il faut lire le livre de Caroline Fourest. Le travail de cette journaliste est essentiel et, à n'en pas douter, courageux. Essentiel quant à sa méthode : systématique, exigeante, documentée, référencée et donc... vérifiable. Il ne s'agit là nullement d'un pamphlet, une sorte d'écrit bêtement militant mais bien d'une méticuleuse et difficile enquête mise au service de chaque citoyen. Travail fastidieux et "épuisant" que de "suivre à la trace un rhéteur aussi habile et prolixe : une centaine de cassettes, une quinzaine de livres, 1 500 pages d'interviews et d'articles à son sujet parus dans la presse anglaise, française, allemande ou espagnole. Sans compter l'historiographie consacrée aux Frères musulmans, à Hassan al-Banna, ainsi que d'innombrables compléments d'enquêtes et autant d'interviews nécessaires pour pouvoir décoder". Essentiel aussi pour comprendre le système et la nébuleuse Ramadan : Caroline Fourest ne se contente pas de livrer quelques citations du leader controversé. Elle démonte une à une les pièces de cette mécanique complexe pour dévoiler la cohérence d'ensemble d'une pensée et d'une action de prime abord insaisissables parce que volontairement compartimentées et filandreuses : depuis sa prestigieuse (pour les milieux islamistes) filiation et l'héritage des Frères musulmans, jusqu'au double discours servi par le leader genevois, en passant par son parcours, ses années de formation, ses troubles et suspectes accointances, ses provocations médiatiques et sa stratégie des petits pas (c'est ce qui l'oppose à ses anciens et plus impétueux affidés de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF). Essentiel enfin pour décoder le langage de Tariq Ramadan. Les mots ont un sens et même ici un double sens. Un sens volontairement caché au commun des concitoyens abusés. Ce sens caché, Caroline Fourest le révèle. Elle donne les clefs de ce "travail de redéfinition terminologique" qui permet à Tariq Ramadan et à des auditoires avertis de "donner un sens très différent à une phrase apparemment anodine selon le contexte où il est entendu". Ainsi le mot "réformisme" dont se gargarise "frère Tariq" lui sert à masquer les différences qui existent entre le réformisme rationaliste, libéral, progressiste et le réformisme réactionnaire, version salafiste, celui des Frères musulmans qui est en fait le sien. Caroline Fourest montre le glissement rhétorique opéré par Tariq Ramadan lorsqu'il substitue aux termes "islamistes" ou "intégristes" pour désigner les Qaradhawi, les Qotb ou même son aïeul Banna, les notions de "musulmans politiques" ou de "savants" ; comment en revisitant les prises de position et l'histoire, il donne l'illusion de représenter le "juste milieu" ; comment l'islam politique devient chez lui un "islam englobant" ; la citoyenneté, un simple "espace géographique" ; la laïcité, la pauvre garantie de la liberté de culte ; comment par la caricature, il réduit l'individualisme à l'égoïsme et à la "permissivité", la modernité au "modernisme"... Ainsi Tariq Ramadan (et les siens) peuvent se fondre dans de nombreux mouvements sociaux et cercles qui sont par ailleurs et souvent des fourre-tout idéologiques et militants. De même acquiert-il une légitimité et une caution morale grâce à des organisations de gauche, à des personnalités et des universitaires (Caroline Fourest en fournit une longue liste et montre le sens et la portée de cet "entrisme" tactique). Grâce au décryptage de ses nombreuses et édifiantes cassettes, Caroline Fourest donne à entendre, exprimées alors sans subterfuges médiatiques, les positions de Ramadan sur le mariage mixte, le rapport entre femmes et hommes, les châtiments corporels, le droit à l'avortement, l'homosexualité, comment ses conceptions de la citoyenneté, de l'intégration ou des relations Nord-Sud sont passées systématiquement au filtre de l'identité musulmane et de l'appartenance, première et prioritaire, à cette communauté plus vaste que serait l'umma (communauté des croyants). Idem en matière de culture, d'art en général et de musique en particulier (1). Si le tribun des tribunes altermondialistes est contre l'uniformisation culturelle version américaine, le prêcheur sur bandes magnétiques prône une autre uniformisation : l'uniformisation au nom de l'islam au détriment des cultures (et des langues) populaires... et sans doute de la liberté individuelle. Souvent la phrase du rhéteur, par ailleurs dispensateur de cours sur la stratégie de communication, balance entre une proposition "comprise" et acceptable par tous, suivie immédiatement d'un bémol, d'une limitation, de conditions suspensives comme si, in fine, la première proposition servirait de cache-sexe à la seconde ! celle qui exprimerait la véritable pensée, celle qui demeure fidèle aux "principes". Ainsi, bien sûr, le voile ne peut être une contrainte, mais il serait tout de même "une obligation" ; bien sûr que le travail des femmes est permis mais pas n'importe quel travail tout de même, "le devoir [à géométrie variable] de pudeur" oblige... y compris dans le cadre de la pratique sportive. Et d'ajouter que les femmes jouissent d'un droit spécifique : celui de ne pas avoir à subvenir à leur besoin ; bien sûr l'ancien militant des causes humanitaires (islamiques surtout) est contre la lapidation mais il préfère demander un moratoire ; bien sûr les actions terroristes du Hamas contre les civils sont des actes "moralement condamnables", mais enfin ils sont aussi "contextuellement compréhensibles", etc. Malgré l'esbroufe philosophico-exégétique et la fausse complexité intellectuelle de celui que les médias ont complaisamment présenté comme un universitaire (Caroline Fourest lève l'imposture) son discours, comme toute pensée intégriste, est mû par une conception pauvrement binaire du monde. Le "choc des civilisations" n'étant pas politiquement correct, il préfère parler du "face-à- face" des civilisations et se sert de manière admirable de la culpabilité post-coloniale de ses concitoyens européens pour fustiger l'Occident décadent (c'est-à-dire matérialiste et athée) et faire des revendications laïques en faveur de la liberté individuelle et du statut personnel, une tendance à l'"occidentalisation", entendre : une nouvelle forme du colonialisme ! Être "occidentalisé" pour celui qui est né et a grandi en Suisse n'est pas (en apparence du moins) une insulte, mais déjà une façon de discréditer ses interlocuteurs, laïcs ou musulmans, partisans, eux, d'un réformisme libéral. En Algérie, depuis des années, les démocrates et les laïcs qui militent pour l'abrogation du code de la famille ou d'une reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du pays sont fustigés par les islamistes comme les représentants du "parti de la France". Ces islamistes algériens que semblent connaître et apprécier Tariq Ramadan, comme le montre Caroline Fourest, ont d'abord raillé, méprisé, puis menacé avant de liquider ! Nous n'en sommes pas encore là, mais la logique est la même et la pente est tout aussi glissante. Car Tariq Ramadan fait du mal dans les banlieues et dans certains cercles d'une jeunesse déboussolée et oubliée de la République. Après le livre de Caroline Fourest, il n'est plus possible de se laisser abuser par les discours sirupeux et le ton doucereux de "Frère Tariq". Il ne sera pas permis demain, confronté aux ravages d'une pensée et de son action, de dire : "On ne savait pas" !

1)- Cf. le témoignage du rappeur Abd al Malik, Qu'Allah bénisse la France !, Albin Michel

Grasset, 2004, 428 pages, 19,50 euros

-

La part du mort

Yasmina Khadra

La part du mort

La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.

La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.

C'est à Sidi Ba que, dans la nuit du 13 au 14 août 1962, quatre familles ont été massacrées. Parmi elles, les Talbi qui, à la différence des trois autres, n'avaient pas de fortune à convoiter ni de passé trouble à expier. Alors pourquoi, en août 1962, liquider les Talbi ? Et qu'est devenu l'enfant, le dernier de la famille Talbi, qui, cette nuit là, réussi à fuir ? Ne serait-ce pas ce trouble et inquiétant SNP ? Haj Thobane n'aurait-il pas alors été rattrapé par son passé ? Est-il simplement victime de la jalousie du lieutenant Lino ? Bien sûr, le policier et l'historienne lèveront le voile qui, depuis des décennies, recouvre la vérité. Une fois de plus dans cette littérature algérienne, le passé projettera sur le présent une lumière incandescente. Pour cette enquête, Llob va devoir se coltiner les hautes et secrètes sphères du régime algérien. Autant dire que les complots et les manipulations courent tout au long de ce récit riche en rebondissements. L'Algérie ressemble alors aux voies de la SNCF où un train peut en cacher un autre. Ici, un complot en cache souvent un autre et le commissaire Llob n'est pas au bout de ses peines. Ses découvertes ne s'arrêteront pas à l'élucidation des meurtres d'août 1962.

L'Algérie n'en a donc pas fini avec son passé comme avec ses dignitaires, autoproclamés gardiens du pays et de la sécurité des Algériens, incarnations de la légitimité révolutionnaire qui seuls prétendent détenir la vérité, distinguer le Bien du Mal et savoir ce qu'il faut pour les autres. Dans un entrelacs de réseaux d'influence et de pouvoir, de complots et de manipulations, le commissaire Llob finit par lâcher à l'un de ces membres d'on ne sait quel cabinet noir : "L'unique chance qui reste au pays est que vous partiez." Comme son aîné en littérature, Mouloud Feraoun qui refusait les idéologies productrices de boucs émissaires et de victimes expiatoires, Khadra, via son sympathique héros, enfonce le clou : "Je m'interdis de faire allégeance aux prophéties qui légitiment le meurtre." Voeux pieux ! Toutes ces manigances et autres manipulations de laboratoire se déroulent quelques jours seulement avant octobre 1988. Il y a parfois des réactions qui vous explosent en pleine figure, à moins que tout cela soit encore l'œuvre de quelques professeurs Mabuse... Dans La part du mort, Yasmina Khadra montre une particulière aisance à manier les dialogues, à varier les creux et les pleins, les moments de tensions et de calme, les phases de dépression et d'enthousiasme. Il y a là du rythme, et les rebondissements ne sentent jamais le procédé littéraire.

Julliard, 2004, 414 p., 21 € -

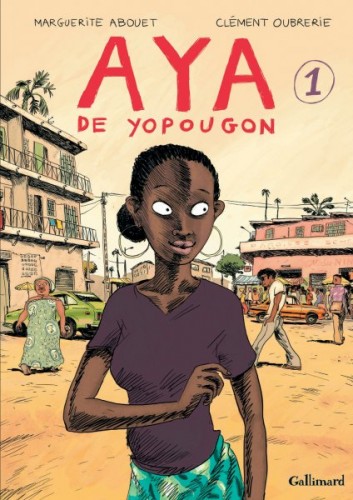

Aya de Yopougon

Marguerit Abouet et Clément Oubrerie

Aya de Yopougon

Il faut aller faire un tour du côté de l'Afrique de Marguerit Abouet pour le texte et de Clément Oubrerie pour les dessins. La série est riche aujourd'hui de cinq albums dont le dernier est sorti en novembre 2009 et la premier, Aya de Yopougon, en 2005. Ce premier volume reçu le prix du Premier Album au festival de la BD d'Angoulême . Ici, à travers le quotidien de trois jeunes filles, les auteurs donnent à voir non pas une Afrique heureuse, car les inégalités criantes et les combines pour s'en sortir ne sont pas cachées mais, à tout le moins, une Afrique éloignée des clichés et des antiennes sur ce continent misérable, martyre et mal parti...

Il faut aller faire un tour du côté de l'Afrique de Marguerit Abouet pour le texte et de Clément Oubrerie pour les dessins. La série est riche aujourd'hui de cinq albums dont le dernier est sorti en novembre 2009 et la premier, Aya de Yopougon, en 2005. Ce premier volume reçu le prix du Premier Album au festival de la BD d'Angoulême . Ici, à travers le quotidien de trois jeunes filles, les auteurs donnent à voir non pas une Afrique heureuse, car les inégalités criantes et les combines pour s'en sortir ne sont pas cachées mais, à tout le moins, une Afrique éloignée des clichés et des antiennes sur ce continent misérable, martyre et mal parti...

À Yopougon, quartier populaire d'Abidjan, Aya, dix-neuf ans et sérieuse, fait des études pour devenir médecin. Pas question pour elle de finir en "série C" : "coiffure, couture, chasse au mari". Rien à voir avec ses deux amies, Bintou et Adjoua, qui "décalent" (dansent) et "gazent" même (s'éclatent) dans les "maquis" (resto en plein air où l'on peut danser). Là, elles "gaspillent l'argent" de quelques "génitos" (jeunes hommes qui justement ont de l'argent) et, la nuit venue, elles fréquentent en douce "l'hôtel aux mille étoiles" : la place du marché, où les tables sont utilisées pour se bécoter à qui mieux mieux. Mais voilà, à ce jeu, Adjoua se fait "enceinter"... C'est gai, léger, coloré, pleins de détails croustillants et en prime les auteurs offrent un utile lexique et quelques revigorantes recettes comme celle du gnamankoudgi (jus de gingembre). Au dernière nouvelle un long métrage d'animation serait en préparation.

Gallimard, 2005, 105 p., 15 € -

Histoire et recherche identitaire

Abdelmalek Sayad

Histoire et recherche identitaire

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque.

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque.

L'histoire, le besoin d'histoire est au cœur de toute recherche identitaire qui conduit à interroger les origines, non pour tomber dans cette « dérive facile » de l'auto-valorisation, mais bien plutôt pour rendre le présent plus intelligible. Parce que l'histoire n'est pas une connaissance ex-nihilo, une œuvre scientifique désincarnée, mais aussi objet politique, Abdelmalek Sayad montre ici les conditions sociales de la constitution des discours historiques tant sur l'émigration-immigration que sur l'Algérie coloniale et post-coloniale.

« Nous souffrons et notre histoire souffre d'une extrême pauvreté et d'une grave indigence » écrivait l'auteur devant l'exclusion - par les histoires officielles, entendues comme seulement nationales (voire nationalistes), soumises à la seule pensée d'Etat - des populations émigrées-immigrées d'une part et des mouvements migratoires qui ont mis en relation deux sociétés d'autre part. De ce point de vue, émigration et immigration ne manquent pas d'apparaître comme de véritables « hérésies » et malgré tous les beaux discours, il plane toujours « un air de suspicion » sur l'émigration et sur l'immigration.

« L'immigration est dans son actualité une réalité interdite d'histoire » et cette « réduction déplorable de l'histoire » lèse d'abord les émigrés-immigrés qui non seulement se voient privés d'histoire, de leur histoire, mais aussi d'eux-mêmes : « renouer les fils de l'histoire (...) ce n'est pas simplement une nécessité d'ordre intellectuel; c'est aujourd'hui une exigence d'ordre éthique en ce qu'elle a sa répercussion sur tous les actes de la vie quotidienne de chacun de nous, sur toutes les représentations que nous nous donnons de nous-mêmes (...). C'est une exigence qui conditionne l'intégrité de notre être, la cohérence de notre système de relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec nos semblables ou nos homologues (...), avec ceux dont nous avons été séparés par le fait de l'immigration (...) et, pour finir, avec nos contemporains du même lieu, la société d'immigration (...) ».

À toutes les raisons, Abdelmalek Sayad ajoutait « les effets qui résultent des mutilations que l'histoire a imprimées à l'histoire de l'Algérie ». Brossant à gros traits les contours de l'histoire coloniale et de l'histoire post-coloniale, Abdelmalek Sayad montre comment chacune d'elles, « pour des raisons homologues », procèdent « à une véritable occultation d'une partie de l'histoire du pays ». L'histoire n'étant jamais neutre, Abdelmalek Sayad invitait notamment les Algériens à poser « un regard neuf » sur ce passé colonial, à assumer « cette « parenthèse honteuse » dont l'Algérie est pourtant, en partie, le produit ». L'enjeu est d'importance, car, « pour une société, « avoir de l'histoire (ou « avoir une histoire »), (...) c'est faire son histoire en se donnant le maximum d'assurances qu'il faut pour maîtriser le présent et, à partir de là, concevoir et réaliser un futur qui soit œuvre de l'histoire ». Ainsi, l'histoire ne se résume pas aux seuls résultats du travail des historiens

Dans l'entretien avec Hassan Arfaoui, Abdelmalek Sayad revient sur la pensée sociologique, ses années de formation sa rencontre et son travail avec Pierre Bourdieu, la guerre de libération, les premières recherches en Algérie et la prise de conscience que « le savoir sociologique peut servir en pratique ». Les réponses, portant sur l'immigration et le nationalisme algérien, complètent ses réflexions de la première partie. Ainsi, la « faillite la plus grave » du nationalisme algérien serait de ne rien avoir fait pour l'éducation du peuple, « pour l'amener, par la pédagogie, mais aussi par les conditions sociales qu'on peut lui assurer, à des positions rationnelles dans toute son existence ». « l'Algérie ne guérira jamais de la situation actuelle, si elle ne fait pas un travail de réévaluation intégrale de son nationalisme » écrivait t-il. Propos visionnaires et un brin tabous. Encore aujourd'hui.

Suivi d'un entretien avec Hassan Arfaoui, préface d'Emile Temime, éd. Bouchène, 2002, 113 pages, 12 €