Abdellatif Laâbi

L'Étreinte du monde

Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès. Installé en France depuis 1985, l'homme appartient à cette communauté restreinte d'écrivains et de poètes précieux, dont l'œuvre et la vie brillent comme une balise dans la confusion d'un "monde qui s'écroule". Fondateur en 1966 de la revue marocaine Souffles, emprisonné de 1972 à 1980, Abdellatif Laâbi n'écrit pas pour ne rien dire ou pour épancher des bobos à l'âme :

Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès. Installé en France depuis 1985, l'homme appartient à cette communauté restreinte d'écrivains et de poètes précieux, dont l'œuvre et la vie brillent comme une balise dans la confusion d'un "monde qui s'écroule". Fondateur en 1966 de la revue marocaine Souffles, emprisonné de 1972 à 1980, Abdellatif Laâbi n'écrit pas pour ne rien dire ou pour épancher des bobos à l'âme :

"Les marteaux du monde peuvent frapper

je ne me courberai pas".

La page blanche n'est ni un confessionnal, ni un divan. Le poète se veut artisan, amoureux du vocable, du mot juste, de l'image poétique. Il polit son propos, travaille sa matière pour créer sa propre langue. Ni verbeuse, ni absconse, elle reflète un monde intérieur et rend compte de la marche du temps. Auteur prolixe et varié - romancier, poète, essayiste, traducteur -, Laâbi éclaire la voie du lecteur, l'aide à

"remonter le fleuve

jusqu'à la source des sources".

Les "barbares" - fils de pub, ordonnateurs des grands-messes médiatico-télévisuelles, despotes en tout genre, fieffé tyran ou démocrate patelin - "parlent-ils une langue inconnue" ? Que le lecteur se rassure, ici les mots ne sont pas "souillés". Le recueil s'ouvre sur un long poème adressé à l'aimée :

"Alors dis-moi simplement ce que tu vois

De quel mal meurt-on aujourd'hui

Quelle est cette arme invisible qui extirpe l'âme

et le goût à nul autre pareil de la vie."

Le silence et la souillure attisent la parole :

"Va ma parole

délie moi

délire-moi

sois drue, âpre, rêche, ardue, hérissée

Monte et bouillonne

Déverse toi

Lave les mots traînés dans la boue

et les bouches putrides".

Le poète évoque le pays, l'écriture, "la mort palestinienne", la sagesse des morts et leur refus du "petit jeu du souvenir", sa mère, Adam et "la jungle du désir", ces "loups" auxquels nous ressemblons, mais aussi la cathédrale de Bourges et la mosquée Al-Qaraouiyine, la mosquée de l'enfance, le désespoir aussi :

"Il me tient éveillé

et somme toute m'aide à marcher

aussi bien que la canne de l'espoir"

Hymne à la vie et à l'amour, sa parole loue aussi, avec humour, les nuits blanches, la coupe partagée et "l'arbre à poèmes" qui, bien vivant, se gausse "de l'éphémère et de l'éternel". Ses tourments donnent à sa prière "ses accents de vérité défiant la foi".

Il faut écouter et entendre Abdellatif Laâbi

"refaire avec les mots ce que les hommes

ont défait avec les mots"

Alors,

"nous allons danser la danse

des soleils qu'on nous a volés".

La Différence, 2001 (1re édition : 1993), 92 p., 13,57 €

Illustration: Zhao Bo

Wan Tihay, un seigneur du désert, se livre aux forces de la nuit et ne cesse d'enfreindre les règles millénaires du nomos ("la loi"). Il utilise une herbe aux vertus aphrodisiaques, transgresse les usages les plus sacrés, épouse une fille de la brousse, une esclave noire - "Quelle est futile la blancheur ! Qu'elles sont laides les femmes blanches !" -, provoquant du même coup la haine des filles nobles et la vengeance des sages de la tribu. Se protégeant de la clarté du jour sous une double tente, ne sortant qu'à la nuit tombée, s'isolant chaque jour davantage en quête de la vraie lumière, le vieillard répand le scandale. Après Poussière d'or (Gallimard, 1998) et Le Saignement de la pierre (L'Esprit des péninsules, 1999),

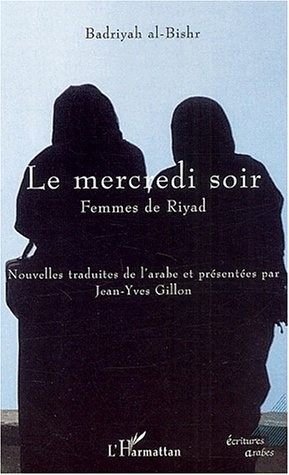

Wan Tihay, un seigneur du désert, se livre aux forces de la nuit et ne cesse d'enfreindre les règles millénaires du nomos ("la loi"). Il utilise une herbe aux vertus aphrodisiaques, transgresse les usages les plus sacrés, épouse une fille de la brousse, une esclave noire - "Quelle est futile la blancheur ! Qu'elles sont laides les femmes blanches !" -, provoquant du même coup la haine des filles nobles et la vengeance des sages de la tribu. Se protégeant de la clarté du jour sous une double tente, ne sortant qu'à la nuit tombée, s'isolant chaque jour davantage en quête de la vraie lumière, le vieillard répand le scandale. Après Poussière d'or (Gallimard, 1998) et Le Saignement de la pierre (L'Esprit des péninsules, 1999),  Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir)

Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir) Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde".

Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde". Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints".

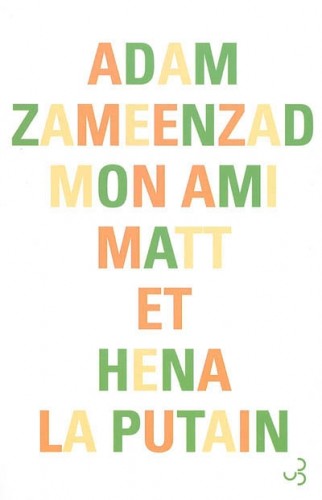

Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints". Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.

Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain. Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti. Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.

Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.