Raja Alem

Le collier de la colombe

Les romans saoudiens traduits en langue française ne sont pas si nombreux pour bouder son plaisir quand il est offert au lecteur de lire et d’élargir l’éventail des auteurs du cru disponibles à la lecture. Cela permet de se mieux familiariser avec les thèmes qui traversent cette littérature et de lever un voile sur une société qui, sauf à l’enfermer dans un carcan culturaliste et religieux, doit bien être travaillée par des dynamiques internes, convergentes ou contraires ; comme toute société humaine. Ainsi, est-il loisible de corriger ou d’affiner quelques images qui collent à ce royaume wahhabite sorti du désert, gardien (et marchand) du temple islamique, magnat du pétrole, allié des intérêts américains et dans le même temps pourvoyeurs de subsides à un vaste réseau d’associations et de groupuscules bien peu catholiques et même franchement islamistes. Avec l’inévitable question du statut de la femme, les thaub locales traînent d’autres casseroles : absence de libertés politiques, inégalités sociales, pudibonderie des mœurs, exploitation de la main d’œuvre immigrée ou encore mépris affiché par ces riches descendants du prophète pour le reste du monde arabe… C’est dire si les sujets de prévention sont nombreux, au point peut-être de formater le regard ou même de se détourner de ces gugusses enturbannés tout juste sortis de leur désert. Cela serait une erreur. Il faut lire les romanciers saoudiens pour s’en convaincre et saisir le pouls de cette partie du monde, qui aspire aussi, du moins à travers ses littérateurs, à élargir ses espaces de liberté, à se « ménager une possibilité de s’échapper en douce afin de vivre envers et contre tout » écrit Raja Alem.

Les romans saoudiens traduits en langue française ne sont pas si nombreux pour bouder son plaisir quand il est offert au lecteur de lire et d’élargir l’éventail des auteurs du cru disponibles à la lecture. Cela permet de se mieux familiariser avec les thèmes qui traversent cette littérature et de lever un voile sur une société qui, sauf à l’enfermer dans un carcan culturaliste et religieux, doit bien être travaillée par des dynamiques internes, convergentes ou contraires ; comme toute société humaine. Ainsi, est-il loisible de corriger ou d’affiner quelques images qui collent à ce royaume wahhabite sorti du désert, gardien (et marchand) du temple islamique, magnat du pétrole, allié des intérêts américains et dans le même temps pourvoyeurs de subsides à un vaste réseau d’associations et de groupuscules bien peu catholiques et même franchement islamistes. Avec l’inévitable question du statut de la femme, les thaub locales traînent d’autres casseroles : absence de libertés politiques, inégalités sociales, pudibonderie des mœurs, exploitation de la main d’œuvre immigrée ou encore mépris affiché par ces riches descendants du prophète pour le reste du monde arabe… C’est dire si les sujets de prévention sont nombreux, au point peut-être de formater le regard ou même de se détourner de ces gugusses enturbannés tout juste sortis de leur désert. Cela serait une erreur. Il faut lire les romanciers saoudiens pour s’en convaincre et saisir le pouls de cette partie du monde, qui aspire aussi, du moins à travers ses littérateurs, à élargir ses espaces de liberté, à se « ménager une possibilité de s’échapper en douce afin de vivre envers et contre tout » écrit Raja Alem.

Depuis Abdul Rahman Mounif jusqu’à Rajaa Alsanae en passant par Ahmed Abodehman, Badriayah al-Bishr ou Yousef al-Mohaimeed, ils décrivent (et dénoncent) les effets destructeurs et déstructurant de la modernité version baril de pétrole sur et dans la société saoudienne, mais, dans le même temps, restituent les dimensions poétiques, culturelles, identitaires, humaines aussi de ce pays, bien éloignées des hypocrisies d’une doctrine wahhabite décharnée et exclusive.

Raja Alem, qui inaugurait cette nouvelle collection des éditions Stock, est née en 1970 à La Mekke et est l’auteure d’une douzaine de romans, recueils de nouvelles et pièces de théâtre. Son premier roman, Khâtem, a été traduit en français par Luc Barbulesco (Actes Sud 2011).

Le Collier de la colombe (prix international du roman arabe, Arabic Booker Prize, 2011), traduit ici par Khaled Osman, est un livre protéiforme, fiévreux, jusqu’à l’incandescence parfois, tour à tour satirique, blasphématoire, drôle, tragique, énigmatique, érudit… Un livre qui multiplie les registres de la littérature et de la langue. Un livre-réceptacle où s’entrechoquent toutes les thématiques de la nouvelle littérature saoudienne. Le livre s’ouvre sur une impasse populaire et populeuse de La Mekke, sur le corps d’une femme qui « exhibait comme dans un tableau sa formidable nudité ». Morte, la mystérieuse femme gît au milieu d’Abourrous, l’autre personnage de ce roman, une ruelle où « des portes d’entrée entrouvertes sur le chagrin et des fenêtres barrées pour empêcher l’émergence de l’amour » n’en finissent pas de se suivre.

Levons d’entrée une ambiguïté : Le Collier de la colombe, titre qui renvoie au traité de l’amour et des amants du grand Ibn Hazm (994-1064), n’est pas un énième et racoleur roman sur la pauvre mais voluptueuse femme arabe. Raja Alem ne sert pas de cette soupe. Très vite elle embarque son lecteur, qui doit s’armer d’attention et de patience parfois, dans un récit au long cours, labyrinthique, turgescent, gros de multiples références (littéraires, religieuses, urbanistiques…) ; de deux à trois dizaines de personnages ; jouant avec les codes narratifs, les temporalités et les lieux, l’auteure jongle avec les genres (policier, historique, épistolaire, sociologique, romantique…), décampe de La Mekke pour l’Andalousie, inscrit les mystères des temps présents dans d’énigmatiques aventures médiévales, passe de Skype à l’antique parchemin. Ce volumineux roman brasse aussi, avec brio, une ribambelle de thèmes : le patriarcat, la relégation des femmes, la négation des corps, les frustrations affectives et les fantasmes sexuels (épisode des mannequins ou de la signification du mariage dans un tel contexte), l’honneur – ce « carcan de fer qui paralyse les mentalités » -, les tribus qui sont autant de castes, la misère des uns qui buttent sur le luxe des autres… Mais la prouesse de Raja Alem réside dans la description d’une Mekke - sa ville - inconnue ici en Occident, une ville défigurée, transformée « dans son corps mais aussi dans son âme ». Elle réussit à ressusciter les lieux, la spiritualité, le passé, les légendes et les croyances, les fantômes et les mythes d’une ville qui, il y a peu, brillait pas sa diversité et son cosmopolitisme.

Loin de ce tableau, les immigrés du moment (et leur progéniture), clandestins ou main d’œuvre corvéable à merci, sont omniprésents : « vendeurs précaires », commerçants, serveurs, larbins, surexploités. Ils multiplient les combines et les pots de vin pour espérer obtenir la nationalité saoudienne d’une Brigade de promotion de la vertu et de prévention du vice indifférente. Ces exilés sont parqués dans des centres de rétention en plein désert ou font des décharges leur royaume.

Les littératures arabes contemporaines (comme les « printemps »…) n’échappent pas à l’influence du net, de Skype, de la webcam et autres mails, non seulement comme outil littéraire mais aussi comme connexion et surtout présence nouvelle au monde. « L’univers est plein de lettres échangées dans le monde virtuel ; avec l’éclatement des frontières, des gens vivant aux quatre coins de la Terre peuvent s’engager désormais dans une quête d’amour éperdue, afin de mêler leurs rires et de se tenir compagnie… Mes mots font partie de ces essaims de voix désespérées à la recherche d’une issue » écrit Aïcha à son ami allemand, qui fut, le temps d’un séjour dans son pays, son amant. Cette inscription nouvelle dans un monde interconnecté, relié, l’auteure en explore aussi les difficultés, les différences et les « écarts » : « (…) Je ne sais pas si je trouverai les mots pour te l’expliquer, mais celle qui est venue jusqu’à toi n’était en aucun cas un individu, c’était une feuille vierge, rédigée à l’encre invisible par Abourrous. Et toi tu étais un éléphant piétinant cette feuille… ». C’est là, une autre dimension de ce roman puissant et troublant.

Traduit de l’arabe (Arabie Saoudite) par Khaled Osman, en collaboration avec Ola Mehanna, Stock 2012, collection La Cosmopolite noire, 764 pages, 24€

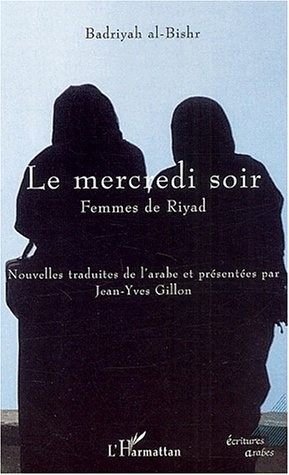

Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir)

Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir) La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».

La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».