Manuel Rivas

L’Éclat dans l’abîme. Mémoire d’un autodafé

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.

Au cœur de cette histoire il y a deux hommes que tout oppose, Samos Ricardo, juge bibliophile, ci-devant chef de l’autodafé, pro-nazi admirateur de Carl Schmitt, de l’autre, Hector Rios, procureur de la défunte République, devenu auteur clandestin de livres de Far West et rédacteur d’une Dramatique histoire de la culture. Les trajectoires de ces deux amis d’enfance ont divergé. L’un est devenu un dignitaire du régime franquiste, l’autre un reclus, fou de littérature prodiguant quelque enseignement…

Autour du premier gravitent sa mystérieuse épouse, Chelo Vidal, son fils Gabriel mais aussi Dez le chef de la Censure ou Ren, le phalangiste, inspecteur à la Brigade d’investigation policière. Autour du second, il y a Catia, sa nièce, et les élèves de La Rose Sténographique : Tito Balboa, le journaliste stagiaire, Paul Santos, le jeune inspecteur et Gabriel Samos, le propre fils du juge. Dans les rues de la Corogne, on croise Vicente Curtis l’ancien boxeur ; Terranova, le chanteur ; Silvia la couturière, qui, pour sortir de l’enfer franquiste, accepte de faire, pour les autorités de la ville, un travail particulier, ou encore Polca, un des fossoyeurs des livres morts, toute sa vie meurtri de ne pas avoir rendu un ouvrage emprunté à la bibliothèque : L’Homme invisible d’Élisée Reclus…

La Corogne c’est aussi des lieux : l’athénée L’Éclat dans l’abîme, l’académie de danse, le port et surtout le 12 de la rue Panadeiras, la demeure de Santiago Casarès, le père de Maria Cazarès, que le lecteur retrouve des années plus tard à Paris. Tous les livres de son père sont « décédés ». Quelques-uns qui ont « survécu », lui reviennent.

Livre admirable sur l’histoire espagnole, la mémoire des victimes, cette mémoire qui n’en finit pas de se rappeler au mauvais souvenir des vivants. Ici les livres, les mots, le langage deviennent des êtres incarnés, des coupables, qu’on arrête, qu’on assigne à résidence… Des êtres de mémoires, imprévisibles et dangereux. « Ce n’est pas si facile de fixer les limites à des mots. Les mots sont comme les cafards et les souris qui se déplacent sous terre, le long des égouts et entre les tombes. Comme les insectes. Les bactéries. C’est facile de fixer ses limites à un homme, mais ce n’est pas si facile de fixer leurs limites à des mots. Le silences, les pauses font partie du langage. Un homme silencieux, si c’est quelqu’un d’honnête, est un homme dangereux ».

Traduit de l’espagnol par Serge Mestre, édition Gallimard 2008, 681 pages, 25 €

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque.

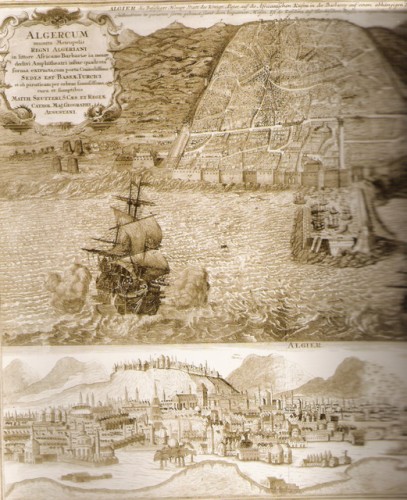

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque. Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger.

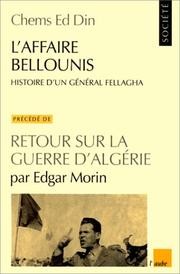

Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger. Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis, L'auteur, Emanuel d'Aranda fut esclave à Alger entre 1640 et 1642. Son livre, publié quelques quatorze ans après sa libération, donne la chronique de sa capture et de sa libération. Comme le note en introduction Latifa Z'rari qui a établi le texte ici proposé, la relation d'Emmanuel d'Aranda a connu jusqu'à la fin du XVIIe siècle un réel succès de librairie puisqu'il à été réimprimé pas moins de sept fois après sa parution en édition originale en 1656 à Bruxelles. Il est même fait état d'une édition américaine - jamais retrouvée - en 1796. Ce travail de Latifa Z'rari offre à ce texte la possibilité de sortir du cercle réduit des spécialistes et bibliophiles.

L'auteur, Emanuel d'Aranda fut esclave à Alger entre 1640 et 1642. Son livre, publié quelques quatorze ans après sa libération, donne la chronique de sa capture et de sa libération. Comme le note en introduction Latifa Z'rari qui a établi le texte ici proposé, la relation d'Emmanuel d'Aranda a connu jusqu'à la fin du XVIIe siècle un réel succès de librairie puisqu'il à été réimprimé pas moins de sept fois après sa parution en édition originale en 1656 à Bruxelles. Il est même fait état d'une édition américaine - jamais retrouvée - en 1796. Ce travail de Latifa Z'rari offre à ce texte la possibilité de sortir du cercle réduit des spécialistes et bibliophiles. L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.

L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord. L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.