Martin Melkonian

Arménienne

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

A Constantinople, dans le quartier de Beyazid, la famille Handjian échappa aux rafles, déportations et génocide de 1915-1916. Mais, en 1926, il fallut tout de même partir, direction Nice, avec pour visas la mention « sans retour » : exit, du balai et ne revenez pas ! En France, une autre page est à écrire. Celle de l’exil.

Victoria n’a pas laissé d’archives, pas d’albums photos. Juste quelques papiers et lettres, « poèmes d’amour entravé » à son fils adressés. Et deux ou trois clichés. Avec ces maigres indices, le « piètre enquêteur », comme s’accable lui-même l’auteur, réussit, et avec quelle force !, à reconstituer le fil ténu d’une existence, cette « précarité de coton hydrophile », le quotidien d’une femme invisible, le courage discret d’une modeste immigrée « de nationalité réfugiée arménienne », successivement « couturière, culottière, petite main finisseuse… ». L’écriture élégante se déploie dans des phrases descriptives et longues, comme pour mieux retenir le souvenir, s’accrocher à l’instant fugace de la remémoration. Les pensées et les commentaires affleurent, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger.

Le fils s’en retourne sur les lieux de Paris où sa mère a travaillé et vécu : ateliers de tailleur, boutiques-ateliers ou l’appartement de Georges, le frère tant aimé qui détourna pourtant l’héritage familial. Et puis il y eut, après le «gourbi » de la rue d’Aubervilliers, cette modeste chambre sans commodités, au 204 rue du Faubourg Saint Martin. C’est là, au milieu de l’indéchiffrable gouaille des faubourgs, que l’exilée porta à bout de bras son foyer, constitué d’un mari trop tôt paralysé et de son unique et anémique rejeton. C’est sur le tard, à 40 ans, en 1947, que Victoria épouse Yervant. Mariage sans amour, rencontre de deux solitudes qui deviendra avec l’arrivée, trois ans plus tard, de l’unique fils, Jiraïr, un couple uni et une famille. Avec si « peu de vocables à sa disposition », Victoria ne parle pas beaucoup. Ou à peine. Elle aime en silence. Elle fait fasse à la vie, en silence. L’amour des siens et le renoncement pour viatique. « Heureusement, songe-t-elle, les sentiments ne se prononcent pas ; n’ont pas d’accent étranger ; ne nécessitent pas une articulation spéciale. Le silence est leur royaume. »

Jiraïr grandit entre deux langues : celle « de l’amour » (le français) et l’autre, « l’arménien de Constantinople-Istanbul », qui s’est infiltrée et chemine mystérieusement en lui. Très tôt le père est paralysé, le gamin souffre d’anémie. Victoria travaille. Victoria soigne. Victoria élève son « fiston prometteur », « la promesse », celle de la réussite scolaire, de l’éducation comme un investissement. « Ne me traîne pas de malheur en malheur » lui écrit-elle un jour. En 1965, grâce à l’association des paralysés de France, la famille obtient un appartement à La Courneuve. Plus tard, veuve et seule, Victoria souhaite revenir sur Paris. « Après tout, elle se sent autant Parisienne que Constantinopolitaine, et serait à même de revendiquer une citoyenneté d’un type particulier combinant géographie et rêverie. Aucune ligne de démarcation n’est tracée en elle. » Victoria referme la parenthèse dans un dernier appartement, au numéro 13 de la rue des Amiraux. La « ressortissante étrangère », née à Constantinople, est enterrée à Avranches, dans la Manche.

Qu’il y a loin entre « le prestige de Beyazid » et la condition d’immigrée à Paris. C’est « la dégringolade des apparences ». Victoria, « épave parmi les épaves » s’est échouée sur « l’île de la pauvreté », dans un quotidien « où le noir l’emporte si souvent ». Pour « atteindre la nuance de vie d’un être particulier », Martin Melkonian privilégie, le concret, le détail physique, les faits. Il s’appuie sur des « miettes » de souvenirs, des bribes d«’arménien de Constantinople-Istanbul, deux ou trois papiers et lettres et pas davantage de photographies. Il y ajoute les lieux d’une vie et les silences bourrés de tendresse d’une mère qui avait fait du renoncement son bouclier. Avec ces maigres indices et son amour pour sa mère aujourd’hui disparue, Martin Melkonian réussit à recomposer le fil fragile d’une vie, ressusciter un être bien réel, ranimer une femme que l’on souhaiterait prendre dans ses bras, avec qui l’on partagerait quelques tiropitakias et autres beureks. Attablés à la terrasse ensoleillée d’un traiteur grec de la rue du Poteau à Paris, on l’écouterait évoquer ses souvenirs, ses « retrouvailles éclairs avec le Bosphore » que sept décennies d’exil n’ont pas réussi à effacer chez cette vieille immigrée qui s’appliqua, sa vie durant, car tel est le lot de l’étranger, à donner le change jusque et y compris sur les photos de famille : « chaque pose ou chaque surpose apparaît avec la marque spéciale de la revanche. De la revanche et du rappel. C’est mieux qu’un « Voilà comment j’aurais dû être ». Peut-être un « Voilà comment je suis restée ». Fidèle à un nous enfermé dans une jarre dormant au fond des eaux du Bosphore. (…) La surpose : une dignité plutôt qu’une vanité ; une endurance plutôt qu’une dignité. Le langage d’une femme d’origine arménienne en terre franque. »

Dans cette évocation délicate, emplie de tendresse, à l’écriture élégante et subtile, Martin Melkonian ne laisse affleurer que de rares commentaires, disposés ici ou là avec discrétion. On est loin du texte d’Ali Magoudi (Un Sujet français, Albin Michel, 2011), reconstitution psychologisante de la figure paternelle et où l’enquêteur-narrateur occupe le terrain. Dans ce long poème d’amour, le fiston s’efface derrière la mère. Arménienne est un très beau texte sur la mémoire et le temps. Sur la perte aussi, née des bifurcations de l’existence, de l’exil, des générations qui passent, d’un fils qui prend le large : « plus j’affiche mon présent, plus je gomme son passé. Mieux dit : mon présent aimanté par un avenir libérateur ne s’accorde plus avec son passé enchaîné. » Récit sur le vieillissement, la solitude comme antichambre de la mort, Arménienne est un long poème d’amour d’un fils à sa mère. « Je ne chasse par l’Arménie ; je l’ignore. Et l’ignorant, je respire ou crois respirer. Je méconnais le redéploiement infini de l’être vers l’origine, cette origine qui tient lieu d’ego. Le lieu par excellence. Le repose-tête ! ».

Maurice Nadeau, 2012, 120 pages, 19,50€

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles.

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles. Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de

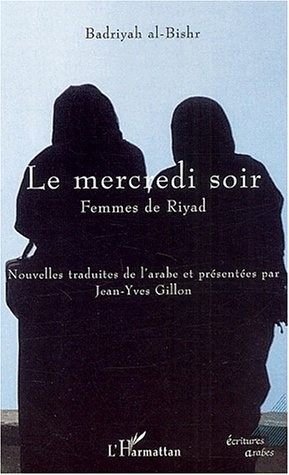

Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de  Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir)

Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir)