Driss Chraïbi. La recherche d’une humanité perdue (3/3)

Le souci de soi

Driss Chraïbi a donc fait intellectuellement ET physiquement, l’expérience du rapport à l’Autre, l’expérience de l’exil, du décentrement, de la mise en relativité des connaissances acquises, des certitudes héritées, des identités et des frontières. Ce qui au lendemain de la guerre relevait peut-être d’une certaine singularité - même si elle est en ébauche chez des écrivains comme Mouloud Feraoun justement ou Jean Amrouche - est devenu une banalité en ces temps de migrations tout azimut et de la multiplication des générations nées sur des territoires et dans des nations autres que celles qui ont vu naître leurs parents ou aïeux. « Je ne puis que constater qu’il y a de plus en plus d’étrangers dans le monde. Je dis bien : dans le monde » dit l’un des personnages de L’Homme qui venait du passé. (27)

Driss Chraïbi a donc fait intellectuellement ET physiquement, l’expérience du rapport à l’Autre, l’expérience de l’exil, du décentrement, de la mise en relativité des connaissances acquises, des certitudes héritées, des identités et des frontières. Ce qui au lendemain de la guerre relevait peut-être d’une certaine singularité - même si elle est en ébauche chez des écrivains comme Mouloud Feraoun justement ou Jean Amrouche - est devenu une banalité en ces temps de migrations tout azimut et de la multiplication des générations nées sur des territoires et dans des nations autres que celles qui ont vu naître leurs parents ou aïeux. « Je ne puis que constater qu’il y a de plus en plus d’étrangers dans le monde. Je dis bien : dans le monde » dit l’un des personnages de L’Homme qui venait du passé. (27)

L’exil contraint à se « bricoler » de nouvelles identités, impose le pragmatisme, la révision des devoirs et obligations envers les siens et ses origines sans pour autant forligner : « J’étais pour la vie. Non, je n’oubliais pas mes origines, les rejetais encore moins. Je les ouvrais, les régénérais. C’était une entreprise de longue haleine, insensée. » (28) Dans Mort au Canada, il écrivait déjà : « Le passé se guérit par l’intensité du présent » ce qui rappelle les propos tenus par un autre exilé, Amin Maalouf : « Si notre présent est le fils du passé, notre passé est le fils du présent. Et l'avenir sera le moissonneur de nos bâtardises » (29). À la différence d’un des frères du Passé simple, celui qui reprend à son compte l’héritage du Seigneur, Driss Chraïbi refuse que « le passé [soit] exhibé comme une dépouille mortelle ». Il refuse « le retour aux sources. L’arabitude » (30). Alors que chez le poète René Char « l’héritage » est « sans testament », chez Chraïbi la « succession » se veut « ouverte ».

« Arabitude », « islamitude », « berbéritude » sont autant d’enfermements identitaires, de linceuls mémoriels qui condamnent les êtres et les sociétés à la mort : « Mais nous sommes morts depuis des siècles parce que nous sommes veules » (31) écrit celui qui, considérant « l’ensemble du monde musulman de cette fin de siècle », a été « hanté » par une question : « aurons-nous un autre avenir que notre passé ? » (32)

Cette « entreprise de longue haleine », cette entreprise « insensée », éloignée des pensées et autres croyances uniques exige de s’adapter à un milieu nouveau et à une existence perçue comme une partie de dés, toujours incertaine. Un instinct de survie demande à se raccrocher à deux ou trois certitudes universelles, aux « seules valeurs sûre dans toutes les civilisations, quelles qu’elles soient : l’authenticité, la simplicité, l’amour, le don de soi, l’ouverture sur le monde et les autres, la tendresse, le respect de [soi]-même et des autres. Et puis, et puis, la joie, (…) la joie que l’on peut vivre, recevoir et donner – surtout donner. » (33)

La seule question qui se pose, et pas uniquement à l’adolescence (devenir adulte c’est devenir barbare aurait écrit quelque part Shakespeare), est de « savoir qui je suis, réellement. Et vivre en fonction de ce que je suis »(34). « Quand on devient adulte, on oublie souvent d’être soi même, reniant du même coup nos rêves d’enfant et les idéaux de notre adolescence. » (35)

Il faut alors faire de l’infiniment et incertain petit du moi individuel le commun dénominateur du genre humain dépouillé de ces appartenances parasites : « Le plus important n’est pas de comprendre l’autre. Un être que j’aborde ou qui m’aborde, je ressens et sens ce qu’il sent et ressent ; il me submerge des pieds à la conscience, parce qu’il est moi. » (36)

Ne serait-ce pas ce que laisse entendre Driss Chraïbi en évoquant l’accueil de ces Indiens du Canada qui n’avaient rien et qui « ne nous demandèrent ni notre nom ni d’où nous venions » ? (37) Ainsi, comme chez Ying Chen, romancière canadienne d’origine chinoise, l’identité est d’abord individuelle. Le sens de la littérature, écrit Ying Chen, est « de cultiver une vision du monde microscopique, de transformer si possible les dialogues des cultures en dialogues des individus, sinon en monologue ». (38) Ne serait-ce pas aussi l’individualisme de l’islam que loue Driss Chraïbi : « Chez nous, il n’y avait pas d’Eglise, hormis les tartuffades de ce moyenâgeux qui se prenait pour le commandeur des croyants » ? (39)

Ne serait-ce pas ce que laisse entendre Driss Chraïbi en évoquant l’accueil de ces Indiens du Canada qui n’avaient rien et qui « ne nous demandèrent ni notre nom ni d’où nous venions » ? (37) Ainsi, comme chez Ying Chen, romancière canadienne d’origine chinoise, l’identité est d’abord individuelle. Le sens de la littérature, écrit Ying Chen, est « de cultiver une vision du monde microscopique, de transformer si possible les dialogues des cultures en dialogues des individus, sinon en monologue ». (38) Ne serait-ce pas aussi l’individualisme de l’islam que loue Driss Chraïbi : « Chez nous, il n’y avait pas d’Eglise, hormis les tartuffades de ce moyenâgeux qui se prenait pour le commandeur des croyants » ? (39)

D’ailleurs, et pour en rabattre de la superbe des gardiens autoproclamés d’une orthodoxie et d’une prétendue authenticité culturelle ou identitaire voici ce que Driss Chraïbi écrivait à propos de sa supposée berbérité ou amazighité, comme il convient de dire aujourd’hui : « Une appartenance ethnique - voire un patronyme - n’est qu’une étiquette du langage, il me semble. Ce n’est pas une identité. L’identité est ce qui demeure primordial le long d’une existence, jusqu’au dernier souffle : la moelle des os, l’appétit flamboyant des organes, la source qui bat dans la poitrine et irrigue la personne humaine en une multitude de ruisseaux rouges, le désir qui naît en premier et meurt en dernier. » (40)

Être soi, « en dehors des normes, dans ce que la morale condamne – cela aussi [est] bien » (41). Cette maxime, applicable à tous, vaut au premier chef pour la femme, « le dernier colonisé de la terre » ; en terre d’islam… ou en terre chrétienne : « les expériences amoureuses, la vie conjugale, la maternité ? nous n’avons que cela, cette fausse féminité, pour nous réaliser. Rien que cela. Et c’est cela l’erreur, monstrueuse, contre-nature. Je le sais. Et je ne veux pas recommencer. Moi, je veux être ce que je suis, faîte de ce que je suis, avec une harmonie entre mon corps et mon âme. (…) » dit l’héroïne d’Un Ami viendra vous voir. (42)

Et, pour en rester dans la maison de l’islam, mais éclairer un principe universel où, une fois de plus, l’histoire individuelle rejoint l’histoire collective, Driss Chraïbi prévient : « À la base de toute société, il y a la commune. Et le noyau de la commune, c’est bel et bien la famille. Si au sein de cette famille la femme est maintenue prisonnière, voilée qui plus est, séquestrée comme nous l’avons fait depuis des siècles, si elle n’a aucune ouverture sur le monde extérieur, aucun rôle actif, la société dans son ensemble s’en ressent fatalement, se referme sur elle-même et n’a plus rien à apporter ni à elle-même ni au reste du monde. » (43)

Ces thèmes d’une incroyable actualité occupent une œuvre dont le premier roman remonte à plus de soixante ans et imprègnent une existence achevée à plus de quatre-vingts ans. De quoi s’agit-il ? D’individualité et de liberté individuelle. Du rapport au passé et à la mémoire. Du rapport à l’Autre. D’identité. D’émancipation des contraintes idéologiques, communautaires ou sociétales. De trajectoires spatio-temporelles : « Comment relier le présent au passé ? Toute ma vie et toute mon œuvre n’ont eu qu’un seul et même thème : la trajectoire du destin. Le destin des êtres et des peuples »(44) ou « s’il y a une chose qui me meut et qui m’émeut, c’est bien la trajectoire d’un destin. » (45)

En esquissant les contours de nouvelles définitions identitaires, Driss Chraïbi rejoint - il serait plus juste chronologiquement de dire est rejoint par - des auteurs aussi différents que le Canadien originaire des Caraïbes Neil Bissondath, les Américaines d’origine japonaise Mako Yoshikawa ou Julie Otsuka, le franco-libanais Amin Maalouf, les Français d’origine algérienne ou marocaine Tassadit Imache, Saïd Mohamed ou Hafid Aggoune, l’Anglais d’origine japonaise Kazuo Ishiguro, l’Irlandais d’origine allemande Hugo Hamilton, la Canadienne d’origine chinoise Ying Chen et tant d’autres tels : Ook Chung, Yoko Tawada, Suki Kim, Monica Ali, Chang Rae Lee…

Et, pour en rester à l’aire culturelle et linguistique de l’auteur, des écrivains aussi jeunes, par l’âge ou par la plume, que les Algériens Salim Bachi, Anouar Benmaleck, Mohamed Kacimi, Boualem Sansal, Djebel Mourad, le Marocain Fouad Laroui, l’algéro-marocain Kebir Ammi, la libanaise Hanan El Cheikh, le Libyen Ibrahim al-Koni ou le palestinien Hussein al-Barghouti…

Parce qu’il a su devancer son époque, vivre et sentir ses vibrations profondes et ses interrogations intimes, Driss Chraïbi demeure au diapason de son temps et d’un monde qui peine encore et toujours dans sa quête d’« une humanité disponible prête à accueillir une autre humanité. » (46)

En 1961, il écrivait (47) « S’il y a une élite capable d’être un pont jeté entre les deux rives de la Méditerranée, c’est bien celle que nous représentons, nous, les écrivains maghrébins d’expression française. Nous nous adressons autant au monde arabe qu’à l’occident. Notre position est très forte (…). C’est de nous que dépendra l’évolution culturelle de nos pays respectifs. » Aujourd’hui, il n’est plus seulement question d’être un pont entre deux pays et des seules évolutions des pays des deux rives de la Méditerranée mais de l’avenir du monde et de la sauvegarde de la planète. Certes le nombre de prétendants capables de jeter des ponts entre les hommes s’est considérablement accru, en littérature et ailleurs, mais « combien de vies nous faudrait-il, combien d’océans de foi et de montagnes de patience pour que nous accédions un jour à l’état d’êtres humains ? » (48)

L’enfant d’El Jadida à la nostalgie de « cette aire pas plus vaste qu’une esplanade, [où voisinent] côte à côte une mosquée, une église, une synagogue. » (49) Et le vieil écrivain, de retour d’un long exil « pensait à ces centaines d’étudiants assoiffés de connaissance et de liberté et qui, pour s’ouvrir au monde, n’avaient que leur bonne volonté et une bourse mensuelle en dirhams. » Fidèle à l’une des « quatre passions » qui ont animé son existence, il ajoutait : « Oui, je reviendrai au pays natal pour creuser, creuser, creuser. J’avais tant rêvé durant mon exil. » (50) Creuser pour aider cette jeunesse marocaine à aller puiser « l’eau enchantée d’un puits très, très profond : l’absence totale d’angoisse ; la valeur de la patience ; l’amour de la vie chevillée dans l’âme » et apprendre, par-delà les croyances et les pays « l’universalité de l’homme » : « Prends la Bible, l’Ancien Testament, le Nouveau Testament. Prends le Talmud, le Coran, le Zohar, le livre des Hindous. Partout, dans toutes les religions, tu ne trouveras que des hommes. » (51)

Le monde de Chraïbi n’est pas « une boîte à merveille ». Sa révolte contre l’autorité, contre le machisme et le statut imposé aux femmes, contre le passé estropié, les identités de bazar, les injustices des rapports Nord-Sud, celles faites aux migrants ou aux Palestiniens, sa détestation de la civilisation technicienne et froide, sans âme, symbolisée entre autres par une certaine Amérique… tout cela aurait pu faire de Driss Chraïbi un « méchant », un « brutal », un « fou ».(52)

Cette fureur contre toute forme d’aliénation et d’injustice ne l’a pas transformé en petit soldat de plomb vindicatif et aboyeur. Driss Chraïbi a redécouvert les vertus de la patience. À la rage et à la révolte, il a, à l’instar de l’Égyptien Albert Cossery, substitué l’humour et la dérision autrement subversifs. Pas de discours politique chez cet homme irrécupérable et inclassable pour le détourner de sa quête humaniste, de ce souci d’un soi ouvert au monde et aux autres, disponible à la vie et à la joie, fut-ce dans « un monde en détresse ».(53)

Notes

27- L’Homme qui venait du passé, éd. Denoël, 2004, Folio 200, p. 142

28- Le Monde à côté, Denoël p.55

29- Origines, Grasset 2004

30- Succession ouverte, Denoël

31- Ibid.

32- Vu, lu, entendu, Denoël

33- Mort au Canada, Denoël, 1975

34- Un Ami viendra vous voir, Denoël 1966

35- Ibid.

36- Mort au Canada, Denoël, 1975

37- Le Monde à côté, Denoël

38- Ying Chen, Quatre mille marches. Un rêve chinois, Seuil, 2004

39- Le Monde à côté, Denoël

40- Ibid. Folio, p.198/199

41- Un Ami viendra vous voir, Denoël

42- Un Ami viendra vous voir, Denoël

43- La Civilisation ma mère, Denoël, 1972

44- Vu, lu, entendu, Denoël

45- Le Monde à côté, Denoël

46- Mort au Canada, Denoël

47- Confluent, nouvelle série, n°15, septembre-octobre 1961, cité par Jean Dejeux, p.295

48- Le Monde à côté, Denoël

49- Lu, vu, entendu, Denoël

50- Le Monde à côté, Denoël

51- La Civilisation ma mère, Denoël, 1972

52- Le Passé simple, Denoël

53- Tiré de la dédicace de la Succession ouverte : « (…) pour Catherine, leur mère, qui leur a insufflé la joie de vivre dans ce monde en détresse ». De même et pour exemple, Le Monde à côté s’ouvre sur « je dédie ce livre au roi Mohammed VI, en tout liberté. Bonjour le renouveau. Bonjour la vie » et se referme sur « la vie continue. Bonjour la vie ! ».

« C’est vrai. Le hasard a décidé un jour de me faire vivre à la croisée de deux chemins. Celui de mon monde d’origine et celui de l’Occident. Peut-être le chemin de l’espace finira-t-il par rejoindre celui du temps. Je l’espère tout au moins. » (10)

« C’est vrai. Le hasard a décidé un jour de me faire vivre à la croisée de deux chemins. Celui de mon monde d’origine et celui de l’Occident. Peut-être le chemin de l’espace finira-t-il par rejoindre celui du temps. Je l’espère tout au moins. » (10) Ce qu’il découvre, ce qu’il entend, ce qu’il voit « anéantissait tout ce qu’on m’avait appris durant mes années d’études secondaires, prosaïsait ce qui constituait à mes yeux la noblesse d’une nation : sa culture. Ainsi donc mon père s’était trompé en me projetant vers le monde occidental ? » (20). C’est en vain que l’émigré « mendie » : « Dites, madame, dites monsieur, mon petit garçon, ma petite fille, dites-moi que je ne me suis pas trompé, que vous venez à peine de vous libérer de l’occupant allemand et que vous allez bientôt redevenir les êtres dignes, généreux et fraternels dont m’ont parlé votre kyrielle d’écrivains, de philosophes et d’humanistes. »

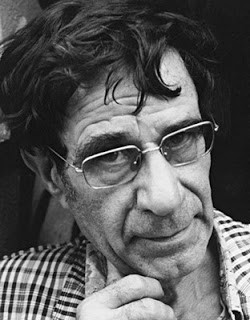

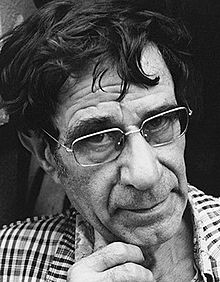

Ce qu’il découvre, ce qu’il entend, ce qu’il voit « anéantissait tout ce qu’on m’avait appris durant mes années d’études secondaires, prosaïsait ce qui constituait à mes yeux la noblesse d’une nation : sa culture. Ainsi donc mon père s’était trompé en me projetant vers le monde occidental ? » (20). C’est en vain que l’émigré « mendie » : « Dites, madame, dites monsieur, mon petit garçon, ma petite fille, dites-moi que je ne me suis pas trompé, que vous venez à peine de vous libérer de l’occupant allemand et que vous allez bientôt redevenir les êtres dignes, généreux et fraternels dont m’ont parlé votre kyrielle d’écrivains, de philosophes et d’humanistes. » Driss Chraïbi est mort le 1er avril 2007. Il avait officiellement quatre-vingt-un ans. Dernière facétie d’un vieux monsieur qui finit par armer son œuvre d’humour pour dire son fait au monde et à ses contemporains. Comme Driss Ferdi, le personnage du Passé simple, son premier roman, il y eut d’abord le temps de l’impatience, de la rage et de la révolte. Mais toujours, Driss Chraïbi, en musicien qu’il aurait aimé être, su accorder les mots de la langue française, la langue de l’ancien colon, à sa propre musique, pour offrir à ses lecteurs davantage que les clefs du monde : les clefs de leur monde intérieur. « Jamais plus je n’irai à la recherche de cerveaux, de vérités écrites, de vérités synthétiques, d’assemblages d’idées hybrides qui n’étaient rien que des idées. Jamais plus je ne parcourrai le monde à la poursuite d’une ombre de justice, d’équité, de progrès ou de programmes propres à modifier l’homme. J’étais fatigué et je retournais à ma tribu » (1)

Driss Chraïbi est mort le 1er avril 2007. Il avait officiellement quatre-vingt-un ans. Dernière facétie d’un vieux monsieur qui finit par armer son œuvre d’humour pour dire son fait au monde et à ses contemporains. Comme Driss Ferdi, le personnage du Passé simple, son premier roman, il y eut d’abord le temps de l’impatience, de la rage et de la révolte. Mais toujours, Driss Chraïbi, en musicien qu’il aurait aimé être, su accorder les mots de la langue française, la langue de l’ancien colon, à sa propre musique, pour offrir à ses lecteurs davantage que les clefs du monde : les clefs de leur monde intérieur. « Jamais plus je n’irai à la recherche de cerveaux, de vérités écrites, de vérités synthétiques, d’assemblages d’idées hybrides qui n’étaient rien que des idées. Jamais plus je ne parcourrai le monde à la poursuite d’une ombre de justice, d’équité, de progrès ou de programmes propres à modifier l’homme. J’étais fatigué et je retournais à ma tribu » (1) Driss Chraïbi traînait derrière lui une réputation sulfureuse : celle d’un révolté, irascible et sans concessions. Un « ours » que rien ni personne n’impressionnait. Une « grande gueule » adepte de la provoc qui ne se gênait pas pour rabrouer les fats et les imbéciles. Les petits comme les grands. Frais et frêle auteur d’un premier roman, il a vingt-huit ans quand il se permet de rembarrer, en direct sur le petit écran, un journaliste, sans doute et déjà boursouflé d’importance cathodique, qui lui demandait :

Driss Chraïbi traînait derrière lui une réputation sulfureuse : celle d’un révolté, irascible et sans concessions. Un « ours » que rien ni personne n’impressionnait. Une « grande gueule » adepte de la provoc qui ne se gênait pas pour rabrouer les fats et les imbéciles. Les petits comme les grands. Frais et frêle auteur d’un premier roman, il a vingt-huit ans quand il se permet de rembarrer, en direct sur le petit écran, un journaliste, sans doute et déjà boursouflé d’importance cathodique, qui lui demandait : Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La

Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de

Badr est âgée de dix-sept ans quand elle doit épouser, contre son gré, Hmed le vieux notaire d'Imchouk, village situé au fin fond du bled berbère marocain. Légalement violée pendant sa nuit de noces, elle sera, pendant cinq années, chevauchée par son ridicule et stérile époux. Aucun des émois pressentis durant les quelques attouchements de l'enfance ne traverseront le corps de l'épouse dans ces rendez-vous nocturnes, rendez-vous imposés, furtifs et repoussants. Badr décide de fuir. Elle va trouver refuge chez une tante à Tanger, chez la truculente et libre Selma. Elle laisse derrière elle son légal violeur, la belle-famille hostile, son bourg, et part s'aventurer dans la grande ville. C'est à Tanger qu'elle rencontre Driss, un cardiologue de renom, cultivé, riche, de bonne compagnie et libertin à souhait. L'auteur (qui prend le prénom de Nedjma pour pseudo) raconte alors une passion, passion des corps et des sens, qui se réduit à quelques parties de jambes en l'air (pardon pour la trivialité mais, enfin, il faut bien appeler un chat un chat) à deux, à trois et même à quatre, mêlant hommes et femmes, lesbiennes confirmées et apprentis pédés, le tout sans provoquer chez son lecteur de véritables émotions. Ce qui, pour une prose présentée comme érotique, dérange un peu. Bien sûr, in petto, Badr aime Driss, et le libertin est lui aussi jalousement épris de la jeune campagnarde. Mais ni l'un ni l'autre ne sauront déclarer leur flamme et cette union, in fine, partira en... quenouille. Après leur rupture, Badr se convertira en prostituée de luxe, technicienne du plaisir et spécialiste du braquemart. Ce récit, présenté comme érotique, se place sous l'égide de  Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès. Installé en France depuis 1985, l'homme appartient à cette communauté restreinte d'écrivains et de poètes précieux, dont l'œuvre et la vie brillent comme une balise dans la confusion d'un "monde qui s'écroule". Fondateur en 1966 de la revue marocaine Souffles, emprisonné de 1972 à 1980, Abdellatif Laâbi n'écrit pas pour ne rien dire ou pour épancher des bobos à l'âme :

Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès. Installé en France depuis 1985, l'homme appartient à cette communauté restreinte d'écrivains et de poètes précieux, dont l'œuvre et la vie brillent comme une balise dans la confusion d'un "monde qui s'écroule". Fondateur en 1966 de la revue marocaine Souffles, emprisonné de 1972 à 1980, Abdellatif Laâbi n'écrit pas pour ne rien dire ou pour épancher des bobos à l'âme : Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde".

Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde". Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti. Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.

Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy. Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.

Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.