Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau

Peyi an nou

BD reportage, BD documentaire, particulièrement documentée même, où l’histoire familiale de Jessica Oublié (mère guadeloupéenne, père martiniquais) rejoint l’histoire migratoire nationale, où les silences parfois agacés des ainés laissent les générations d’après comme orphelines, où les non dits, et parfois les mensonges de la France administrative et politique fabriquent des citoyens ignorants, partant possiblement hostiles. Peyi an nou raconte l’exil de ces Antillaises et Antillais embarqués dans les années 60 et 70 pour venir se les geler et trimer en métropole. Bien sûr, ceux-là, à la différence des enfants de la Réunion - chers à Michel Debré soi-même[1] - ou des travailleurs indochinois des années 40[2], on ne les a pas forcés. Juste incités. Et, comme toujours, en matière de migrations, la France est-là pour rendre service. Aujourd’hui ne prétend-on pas accueillir « toute » (sic) « la misère du monde » (resic), servir un plat de lentilles aux démunis ? Hier, il s’agissait d’offrir des perspectives de travail, des formations et des plans de carrière à faire pâlir de surprise et rougir de confusion le premier Antillais venu. Bonne mère, la France préfère exposer à la face du monde, son grand cœur ; par pudeur sans doute, elle tait ses petits besoins. Des besoins que l’Etat et le patronat satisferont des années durant en allant – autre temps autre mœurs – assouvir leur appétit de main d’œuvre en Europe du Sud, en Afrique du Nord, du côté des Antilles, de la Réunion et, dans une moindre mesure, de la Guyane. Qu’importe aux dirigeants politiques et économiques les remontés gastriques et les indigestions. La responsabilité, dont les uns et les autres se gargarisent à longueur de prêches, tient en une formule, davantage royale que biblique, « après moi le déluge ».

BD reportage, BD documentaire, particulièrement documentée même, où l’histoire familiale de Jessica Oublié (mère guadeloupéenne, père martiniquais) rejoint l’histoire migratoire nationale, où les silences parfois agacés des ainés laissent les générations d’après comme orphelines, où les non dits, et parfois les mensonges de la France administrative et politique fabriquent des citoyens ignorants, partant possiblement hostiles. Peyi an nou raconte l’exil de ces Antillaises et Antillais embarqués dans les années 60 et 70 pour venir se les geler et trimer en métropole. Bien sûr, ceux-là, à la différence des enfants de la Réunion - chers à Michel Debré soi-même[1] - ou des travailleurs indochinois des années 40[2], on ne les a pas forcés. Juste incités. Et, comme toujours, en matière de migrations, la France est-là pour rendre service. Aujourd’hui ne prétend-on pas accueillir « toute » (sic) « la misère du monde » (resic), servir un plat de lentilles aux démunis ? Hier, il s’agissait d’offrir des perspectives de travail, des formations et des plans de carrière à faire pâlir de surprise et rougir de confusion le premier Antillais venu. Bonne mère, la France préfère exposer à la face du monde, son grand cœur ; par pudeur sans doute, elle tait ses petits besoins. Des besoins que l’Etat et le patronat satisferont des années durant en allant – autre temps autre mœurs – assouvir leur appétit de main d’œuvre en Europe du Sud, en Afrique du Nord, du côté des Antilles, de la Réunion et, dans une moindre mesure, de la Guyane. Qu’importe aux dirigeants politiques et économiques les remontés gastriques et les indigestions. La responsabilité, dont les uns et les autres se gargarisent à longueur de prêches, tient en une formule, davantage royale que biblique, « après moi le déluge ».

Il faut dire que sous les cocotiers la pression démographique, plus encore que le savoureux ty punch, avait de quoi faire tourner la tête de nos « responsables » politiques. Pas loin de six enfants en moyenne par martiniquaise et guadeloupéenne dans les années 1960- 64. En revanche, si les bras ne manquaient pas, le travail, lui, se faisait rare. Pas très bon pour le moral des troupes et comme ferment contestataire - voire indépendantiste - y’a pas mieux. Alors, pourquoi ne pas faire miroiter une place au soleil des Trente glorieuses ? Résultat, dès les années 50 et jusqu’au mitan des années 70, les Antilles deviennent terres d’émigration. A Paris, à l’heure des yéyés, la biguine et ses avatars s’apprêtent à reprendre des couleurs. Tout fut organisé par les différents gouvernements pour faire venir les Antillais. « Nos responsables » politiques se sont retroussés les manches et trémoussés d’importance pour amblousser nos concitoyens ultramarins. Jusqu’à payer à chacun et chacune son voyage. Aller seulement… point trop n’en faut tout de même. Crée en 1963, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (Bumidom) fut au cœur du dispositif réglementaire et administratif. Mais, comme souvent en matière migratoire, il y a loin de la coupe aux lèvres et les belles promesses se briseront sur le mur (ou le dur pépin) de la réalité : les emplois seront subalternes, la paie maigrichonne, les formations faiblardes, la promo rachitique et le logement riquiqui. A la poste, dans la police, dans les hôpitaux et les autres administrations publiques, il n’y eut pas de quoi entretenir le vertige méritocratique. Tout partit en eaux de boudin. Pas bégueules, les Antillais, qui s’y connaissent eux en boudins, firent avec. Comme d’autres.

Il faut dire que sous les cocotiers la pression démographique, plus encore que le savoureux ty punch, avait de quoi faire tourner la tête de nos « responsables » politiques. Pas loin de six enfants en moyenne par martiniquaise et guadeloupéenne dans les années 1960- 64. En revanche, si les bras ne manquaient pas, le travail, lui, se faisait rare. Pas très bon pour le moral des troupes et comme ferment contestataire - voire indépendantiste - y’a pas mieux. Alors, pourquoi ne pas faire miroiter une place au soleil des Trente glorieuses ? Résultat, dès les années 50 et jusqu’au mitan des années 70, les Antilles deviennent terres d’émigration. A Paris, à l’heure des yéyés, la biguine et ses avatars s’apprêtent à reprendre des couleurs. Tout fut organisé par les différents gouvernements pour faire venir les Antillais. « Nos responsables » politiques se sont retroussés les manches et trémoussés d’importance pour amblousser nos concitoyens ultramarins. Jusqu’à payer à chacun et chacune son voyage. Aller seulement… point trop n’en faut tout de même. Crée en 1963, le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d’outre-mer (Bumidom) fut au cœur du dispositif réglementaire et administratif. Mais, comme souvent en matière migratoire, il y a loin de la coupe aux lèvres et les belles promesses se briseront sur le mur (ou le dur pépin) de la réalité : les emplois seront subalternes, la paie maigrichonne, les formations faiblardes, la promo rachitique et le logement riquiqui. A la poste, dans la police, dans les hôpitaux et les autres administrations publiques, il n’y eut pas de quoi entretenir le vertige méritocratique. Tout partit en eaux de boudin. Pas bégueules, les Antillais, qui s’y connaissent eux en boudins, firent avec. Comme d’autres.

C’est cette longue histoire que racontent Jessica Oublié pour le texte et Marie-Ange Rousseau pour les dessins. Une enquête de deux ans, précise, riche en témoignages et entretiens avec de nombreux spécialistes (dont Françoise Vergès, Sylvain Pattieu, Anton Perdoncin, Stéphanie Condon, Ary Broussillon, Claude Valentin-Marie ou Pap Ndiye), une enquête, à cheval entre les Antilles et la métropole, menée auprès de rien moins que trois générations : celle des « migrants », celles des premières et des deuxièmes générations en y incluant, pour chacune de ces dernières, « les métisses ». Car derrière ce travail d’investigation sur le premier âge de l’émigration antillaise, les auteures lèvent le voile sur les conséquences - aux Antilles, sur les hommes et les femmes exilés - de politiques à courte vue ; de politiques honteuses. Il est question du mécontentement in situ, des luttes et mobilisations des populations, comme du « développement contrarié » des Antilles. On estime qu’entre 1967 et 1974, la Guadeloupe et la Martinique ont perdu respectivement 39 000 et 40 000 habitants, soit près de 12 % de leur population résidente. Il y a donc l’Histoire et il y a l’intime, fait de « fissures » dans les généalogies, de bricolage culturel ce que d’autres nomment les recompositions identitaires, de fidélités et de l’émancipation des plus jeunes, sans forligner - le fameux héritage sans testament. Les auteures évoquent aussi le cas de ces Antillais passés par la case Bumidon et qui, azimutés, se coltinent depuis souffrances, mésestime de soi et autres troubles psychologiques. Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau ne négligent pas les aspects culturels : mode de vie, cuisine, proverbes, langue créole etc. Elles offrent ainsi quelques plages de respiration, restituent aux protagonistes de cette histoire leur part d’humanité, ou, plus simplement, cette dimension humaine faites d’émotions, de quotidien, de parcours, de partage, etc.

En ouvrant l’album, on craint une présentation par trop didactique et démonstrative mais très vite, la bédé, texte et dessins, trouve son rythme et dégage un parfum de… familiarité. Familiarité avec « nos » deux protagonistes qui, d’entrée et tout du long, se mettent en scène et mettent en scène leur travail, sa progression, les rencontres, entretiens et voyages. Cela donne une bande dessinée colorée, vives, pétillantes d’informations et de spontanéité. Quinze chapitres, tous introduits en créole, structurent le récit. Le découpage, en mode vivace, est servi par une ligne épurée, légère. Les dessins, où dominent portraits et visages, participent de l’humour de cet album.

En ouvrant l’album, on craint une présentation par trop didactique et démonstrative mais très vite, la bédé, texte et dessins, trouve son rythme et dégage un parfum de… familiarité. Familiarité avec « nos » deux protagonistes qui, d’entrée et tout du long, se mettent en scène et mettent en scène leur travail, sa progression, les rencontres, entretiens et voyages. Cela donne une bande dessinée colorée, vives, pétillantes d’informations et de spontanéité. Quinze chapitres, tous introduits en créole, structurent le récit. Le découpage, en mode vivace, est servi par une ligne épurée, légère. Les dessins, où dominent portraits et visages, participent de l’humour de cet album.

La population antillaise comptent aujourd’hui quelques 386 000 personnes installés, avec plus ou moins de bonheur, dans ce Peyi an nou, à tout le moins dans « un pays qu’ils pensaient être le leur » comme l’écrit Jessica Oublié. Si l’émigration n’a pas permis d’aider au développement des Antilles, il est un fait incontournable, elle a élargi l’espace de vie et de reproduction, l’espace de culture et de création des Antillais, bien au-delà des territoires d’origine. Faisant, ici encore, de la France, de toute la France, un peyi an nou, qu’il faudra bien construire. Volens nolens.

Steinkis, 2007, 208 pages, 20€

[1] Eugène Durif, Laisse les hommes pleurer, éd. Actes Sud, 2008 et Ivan Jablonka, Enfants en exil, transfert de pupilles réunionnais en métropole (1963-1982), Seuil 2007.

[2] Pierre Daum, Immigrés de force. Les travailleurs indochinois de France (1939-1952). Préface de Gilles Manceron. Edition Solin-Actes Sud, 2009 et Pierre Daum, Clément Baloup, Les Linh Tho’. Immigrés de Force. Mémoires de Viet Kieu. Préface de Benjamin Stora, La Boîte à Bulles 2017

Octobre noir revisite la manifestation des immigrés algériens à Paris le 17 octobre 1961. Le texte est signé Daeninckx et les planches, remarquables, Mako (Lionel Makowski). Le décor est sombre et nocturne (Laurent Houssin est aux couleurs), le dessin est réaliste, vif et expressif, tour à tour menaçant, terrible, poignant. Au réalisme des images, Daeninckx ajoute une dimension fictionnelle, une ouverture par le texte sur une époque.

Octobre noir revisite la manifestation des immigrés algériens à Paris le 17 octobre 1961. Le texte est signé Daeninckx et les planches, remarquables, Mako (Lionel Makowski). Le décor est sombre et nocturne (Laurent Houssin est aux couleurs), le dessin est réaliste, vif et expressif, tour à tour menaçant, terrible, poignant. Au réalisme des images, Daeninckx ajoute une dimension fictionnelle, une ouverture par le texte sur une époque. Le captivant scénario de cette BD est une adaptation fidèle du roman d’Eugène Sue paru en 1831. Atar Gull raconte le destin du fils du roi de la tribu des Petits Namaquas, réduit à la condition d’esclave dans une plantation de la Jamaïque et qui, prisonnier d’une terrible soif de vengeance, sombrera dans une folie meurtrière tout en suscitant l’admiration pour son dévouement et sa servilité apparente. Car cet Atar Gull, sorte de gigantesque armoire à glace, est un malin, une personnalité double, complexe. Ici, l’esclave n’est pas plus sympathique que le maître. Ce qui donne à ce récit et aux dessins de Brüno un aspect effrayant qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière planche.

Le captivant scénario de cette BD est une adaptation fidèle du roman d’Eugène Sue paru en 1831. Atar Gull raconte le destin du fils du roi de la tribu des Petits Namaquas, réduit à la condition d’esclave dans une plantation de la Jamaïque et qui, prisonnier d’une terrible soif de vengeance, sombrera dans une folie meurtrière tout en suscitant l’admiration pour son dévouement et sa servilité apparente. Car cet Atar Gull, sorte de gigantesque armoire à glace, est un malin, une personnalité double, complexe. Ici, l’esclave n’est pas plus sympathique que le maître. Ce qui donne à ce récit et aux dessins de Brüno un aspect effrayant qui tient le lecteur en haleine jusqu’à la dernière planche. Au centre du récit, un mouvement de légitime défense, le mouvement Logan’s, organisé en milices. Soucieux de restaurer « le rêve » américain, ses militants agressent les « migrants de l’intérieur » qui depuis six ans s’installent à New York, à commencer par les immigrés arabes et autres « parasites », histoire de les renvoyer chez eux, de les chasser notamment de ces « immeubles Ruppert » où ils logent, du nom de la secrétaire d’Etat aux affaires sociales du président démocrate Lou Mac Arthur. Jessica Ruppert incarne un tournant dans la politique économique et sociale étasunienne, l’expérimentation de mesures nouvelles qui ambitionnent rien moins que de remettre en question l’« American way of life » au nom de la justice sociale et des impératifs écologiques. Voilà de quoi accuser la présidence et de son administration de « communisme », d’en faire la cible de tous les mécontents : xénophobes de tous poils, banquiers, milieux politiques et même quelques parrains de la maffia. Cela fait beaucoup…

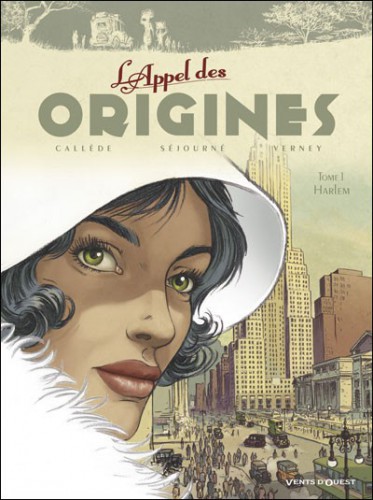

Au centre du récit, un mouvement de légitime défense, le mouvement Logan’s, organisé en milices. Soucieux de restaurer « le rêve » américain, ses militants agressent les « migrants de l’intérieur » qui depuis six ans s’installent à New York, à commencer par les immigrés arabes et autres « parasites », histoire de les renvoyer chez eux, de les chasser notamment de ces « immeubles Ruppert » où ils logent, du nom de la secrétaire d’Etat aux affaires sociales du président démocrate Lou Mac Arthur. Jessica Ruppert incarne un tournant dans la politique économique et sociale étasunienne, l’expérimentation de mesures nouvelles qui ambitionnent rien moins que de remettre en question l’« American way of life » au nom de la justice sociale et des impératifs écologiques. Voilà de quoi accuser la présidence et de son administration de « communisme », d’en faire la cible de tous les mécontents : xénophobes de tous poils, banquiers, milieux politiques et même quelques parrains de la maffia. Cela fait beaucoup… Voici le premier volet d’une BD signée Callède et Séjourné, les deux compères à qui l’on doit déjà Tatanka. Dans le Harlem des années 20, les Etats-Unis de la belle Anna ne sont pas encore ceux du président Obama. La jeune fille est une métisse (elle aussi). Une blanche pour les Noirs et une noire pour les Blancs. Rejetée par les uns et par les autres. Pas tous bien sûr. Mais cela ne facilite pas la résolution des questions existentielles. Ici, l’entrelacs des origines et le miroir des différences n’aident pas à trouver sa place et à déterminer qui l’on est. « Depuis que je suis née, on me traite de « mal blanchie », de « face de craie » ! Trop blanche pour mes frères noirs et trop noire pour vous » dit elle à un aréopage de producteurs bedonnants et blancs.

Voici le premier volet d’une BD signée Callède et Séjourné, les deux compères à qui l’on doit déjà Tatanka. Dans le Harlem des années 20, les Etats-Unis de la belle Anna ne sont pas encore ceux du président Obama. La jeune fille est une métisse (elle aussi). Une blanche pour les Noirs et une noire pour les Blancs. Rejetée par les uns et par les autres. Pas tous bien sûr. Mais cela ne facilite pas la résolution des questions existentielles. Ici, l’entrelacs des origines et le miroir des différences n’aident pas à trouver sa place et à déterminer qui l’on est. « Depuis que je suis née, on me traite de « mal blanchie », de « face de craie » ! Trop blanche pour mes frères noirs et trop noire pour vous » dit elle à un aréopage de producteurs bedonnants et blancs. En 2009, Paolo Cossi publiait Le Grand Mal (Dargaud) une BD en noir et blanc sur le génocide arménien. Laurent Galandon pour le texte et Viviane Nicaise pour le dessin abordent une fois de plus le sujet avec un scénario moins ambitieux que le premier. Dans ce diptyque, dont le premier tome est paru en 2010, la dimension historique (persécutions, massacres, déportations…) pour être présente sert de toile de fond à l’histoire des personnages : Mayranouche et son frère Dikran ; Hasmet Erdem accompagné de son père Salim.

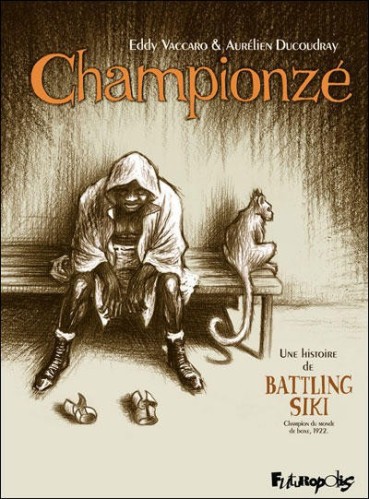

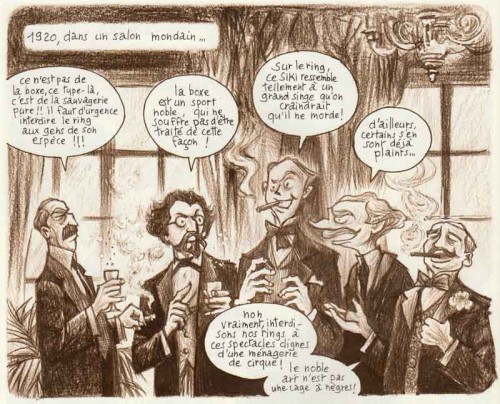

En 2009, Paolo Cossi publiait Le Grand Mal (Dargaud) une BD en noir et blanc sur le génocide arménien. Laurent Galandon pour le texte et Viviane Nicaise pour le dessin abordent une fois de plus le sujet avec un scénario moins ambitieux que le premier. Dans ce diptyque, dont le premier tome est paru en 2010, la dimension historique (persécutions, massacres, déportations…) pour être présente sert de toile de fond à l’histoire des personnages : Mayranouche et son frère Dikran ; Hasmet Erdem accompagné de son père Salim. Qui pourrait aujourd’hui imaginer le sport tricolore sans ses athlètes noirs ? Un rapide survol et voilà que les Blacks de France font résonner les cocoricos du coq gaulois urbi et orbi. Au football bien sûr, mais aussi sur les stades d’athlétisme, dans les arts martiaux, le basket-ball, le handball, le volley et depuis peu le rugby. Le tennis reprend des couleurs grâce à Monfils et à Tsonga héritiers de l’illustre Yannick Noah… la liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Pourtant, il y a quelques années, la Licra publiait un rapport où elle s’inquiétait des « dérives racistes » dans le sport, et tout spécialement dans le football ! Le racisme et le sport, voilà un couple qui a la vie dure et les choses ne semblent pas s’améliorer au vu des différentes affaires qui défraient la chronique sportive ces dernières années.

Qui pourrait aujourd’hui imaginer le sport tricolore sans ses athlètes noirs ? Un rapide survol et voilà que les Blacks de France font résonner les cocoricos du coq gaulois urbi et orbi. Au football bien sûr, mais aussi sur les stades d’athlétisme, dans les arts martiaux, le basket-ball, le handball, le volley et depuis peu le rugby. Le tennis reprend des couleurs grâce à Monfils et à Tsonga héritiers de l’illustre Yannick Noah… la liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Pourtant, il y a quelques années, la Licra publiait un rapport où elle s’inquiétait des « dérives racistes » dans le sport, et tout spécialement dans le football ! Le racisme et le sport, voilà un couple qui a la vie dure et les choses ne semblent pas s’améliorer au vu des différentes affaires qui défraient la chronique sportive ces dernières années.

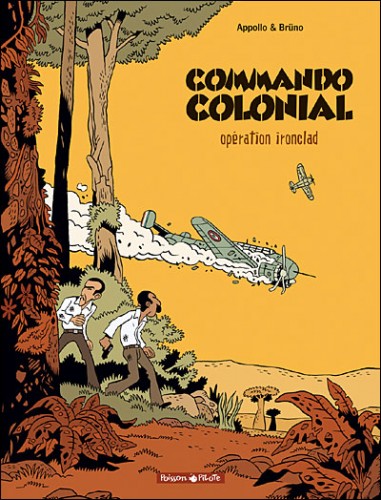

1942, le premier maître Maurice Rivière des Forces Françaises libres est en opération sur le sol algérien quand une nouvelle mission lui est confiée. Sous les ordres du major Antoine Robillard, il doit jauger le potentiel des forces gaullistes sur l’île de Madagascar tenue par l’administration vichyste. L’Opération Ironclad c’est la seconde guerre mondiale en terre coloniale. Les zoulous de la couronne britannique sont opposés aux tirailleurs sénégalais de la république française sous le regard philosophe d’un pioupiou malgache qui attend, lui, que cela se passe. Robillard est lui-même Mauricien et Rivière, Réunionnais. Les deux héros vont bien rencontrer un cercle de gaullistes, mais très vite ils comprennent que ces colons s’intéressent davantage aux retombées économiques et commerciales de leur possible engagement qu’à l’issue politique du conflit. Et puis surtout qu’on ne vienne pas leur bousculer leur petit ordre colonial ! Déjà qu’une organisation indépendantiste appelée Spartacus s’agite dans l’ombre et s’offre à aider les forces gaullistes… Pour l’heure ce sont les Britanniques qui mènent la danse et l’image des Français va s’en trouver passablement écornée chez les indigènes.

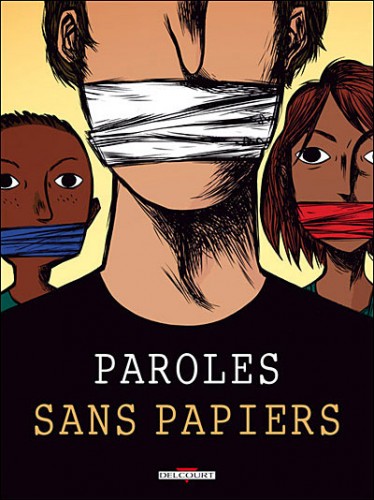

1942, le premier maître Maurice Rivière des Forces Françaises libres est en opération sur le sol algérien quand une nouvelle mission lui est confiée. Sous les ordres du major Antoine Robillard, il doit jauger le potentiel des forces gaullistes sur l’île de Madagascar tenue par l’administration vichyste. L’Opération Ironclad c’est la seconde guerre mondiale en terre coloniale. Les zoulous de la couronne britannique sont opposés aux tirailleurs sénégalais de la république française sous le regard philosophe d’un pioupiou malgache qui attend, lui, que cela se passe. Robillard est lui-même Mauricien et Rivière, Réunionnais. Les deux héros vont bien rencontrer un cercle de gaullistes, mais très vite ils comprennent que ces colons s’intéressent davantage aux retombées économiques et commerciales de leur possible engagement qu’à l’issue politique du conflit. Et puis surtout qu’on ne vienne pas leur bousculer leur petit ordre colonial ! Déjà qu’une organisation indépendantiste appelée Spartacus s’agite dans l’ombre et s’offre à aider les forces gaullistes… Pour l’heure ce sont les Britanniques qui mènent la danse et l’image des Français va s’en trouver passablement écornée chez les indigènes. Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ». A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur.

A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur.