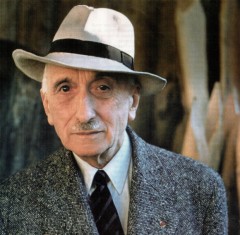

Waciny Laredj

Le Livre de l’Emir

L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.

L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.

Roman historique, Le Livre de l’Emir court de la pénétration militaire française dans ce qui deviendra l’Algérie jusqu’au départ de l’Émir pour l’Orient, après avoir été pendant cinq années prisonnier de la France à Toulon d’abord puis à Pau et Amboise. Exit ici les années de formation du jeune Abdelkader même si son goût pour la mystique et la sagesse embaume chacune des pages de ce récit, exit aussi l’épisode syrien qui a vu l’exilé algérien et les siens sauvé avec courage des milliers de chrétiens promis à la mort par des foules fanatisées.

Waciny Laredj offre, pour la première fois, selon son éditeur, une version romanesque de l’épopée abdelkaderrienne. Si quelques longueurs et répétitions sont sans doute à déplorer, le texte suit au plus près l’histoire de la guerre (cette « charge acceptée sans l’avoir désirée ») menée par l’Émir face à l’envahisseur français. Événements, batailles, négociations, victoires, défaites, ralliements et autres trahisons sont relatés par le menu.

L’originalité du livre du professeur de littérature moderne installé en France depuis 1994 est double. Tout d’abord, il inscrit la vie de l’Emir en vis-à-vis d’un autre parcours singulier de la conquête française. Celui de Monseigneur Dupuch, le premier évêque d’Alger, présenté comme l’ami et même l’alter ego en humanité de l’Émir depuis ce 19 mai 1841 où, grâce aux deux hommes, il fut procédé à un premier échange de prisonniers. Plus tard, alors que la France prive l’Émir de sa liberté, en violant sa promesse de lui permettre de s’établir en terre musulmane, Monseigneur Dupuch visitera plusieurs fois l’illustre prisonnier. Avec lui, il s’entretiendra de religion et cherchera à éclaircir certains drames de la conquête. Les dialogues, un brin ampoulés, laissent de temps à autre, exhaler quelques relents de bondieuserie qui pourraient chatouiller les narines sensibles de certains lecteurs. Quoi qu’il en soit, Monseigneur Dupuch ne ménagera pas ses efforts pour plaider en faveur de sa libération. Ce qui dans le roman est présenté comme la rédaction d’une lettre est en fait un livre achevé le 15 mars 1849 intitulé Abd el-Kader au château d’Amboise dans lequel l’homme d’église défend l’honneur du prisonnier et se porte garant de sa loyauté. À sa libération, l’Emir rendra hommage à l’action de Monseigneur Dupuch : « c’est toi le premier Français qui m’ait compris, le seul qui m’ait toujours compris. Ta prière est montée vers Dieu ; c’est Dieu qui a éclairé l’esprit et touché le cœur du grand prince qui m’a visité et rendu libre. »

L’autre originalité du Livre de l’Emir trouve sa source en terre algérienne. Waciny Laredj revient plusieurs fois sur les desseins de l’émir Abdelkader d’en finir avec le tribalisme, les divisions, l’arbitraire et les violences pour mettre sur pied un véritable État. Insistant sur la nécessité de « changements radicaux dans la vie de la société et la conduite des affaires », il montre, comment dans l’esprit du pieux musulman, la religion ne suffira pas à établir les conditions de l’unité, de la centralisation et de la stabilité (« la religion rassemble, mais elle divise aussi »).

En ressuscitant la figure d’Abdelkader, Waciny Laredj adresse un double message à ses contemporains. À la France - et à quelques musulmans - il semble dire, ne vous méprenez pas sur une religion et ses fidèles et préférez l’héritage d’Ibn Arabi à celui d’Ibn Taymiya. Aux adeptes de la supériorité d’une civilisation, d’une culture ou d’une foi (le colonialisme hier, l’intégrisme religieux aujourd’hui) il rappelle que « la certitude de posséder la vérité aveugle et conduit à la perdition ».

Aux Algériens, toujours englués dans les soubresauts inquiétants d’une interminable fin de guerre civile et privés depuis des décennies d’un véritable État de droit et d’une véritable démocratie, il montre que « le temps où nous prenions le bien des gens sans en avoir le droit est révolu. Avec les tribus, nous formons un seul corps et nous faisons partie de la même chair ; la fraternité nous lie pour le meilleur et pour le pire ».

Liberté (pour les Algériens et pour l’Emir), égalité (des peuples, des croyances et des cultures) fraternité (entre les Algériens et entre les peuples) le triptyque républicain perce sous la figure de l’Émir. Entre l’implacable sauvagerie de la conquête coloniale et les affres de l’exil, Waciny Laredj montre bien une autre actualité de l’œuvre et du message de l’Émir.

(1) Abd el-Kader, Presse de la Renaissance, 2004

Traduit de l’arabe (Algérie) par Marcel Bois en collaboration avec l’auteur, Edition Sindbad-Actes-Sud, 2006, 544 pages, 25 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 42

-

Le Livre de l’Emir

-

Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939

Philippe Rygiel (sous la direction de)

Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

Retenons ici le lien qui se noue entre l’idée nationale et la mise en place d’une politique à tout le moins d’un cadre réglementaire visant à sélectionner les étrangers en fonction de critères particuliers. De ce point de vue, la France, à la différence du Brésil et de l’Allemagne, mais aussi de l’Angleterre (Aliens Act en 1905 mais surtout loi de 1920), des USA (Chinese exclusion Act de 1882) sans parler de l’Australie ne semble pas pratiquer une sélection ethnique. Faut-il y voir une conséquence heureuse des idéaux de 89 et d’un universalisme à la française, étrangers par exemple à la définition d’une nation ethnique allemande née de l’imaginaire d’une « nature » ou d’une « race » allemande faisant des Juifs et des Polonais des « indésirables » ? Peut-être. Comme le montre P.Rygiel les espaces politiques nationaux, produits d’histoires différentes, façonnés par des traditions culturelles et idéologiques distinctes, élaborent des systèmes législatifs différents. Pour autant, la France de la Déclaration universelle des droits de l’homme opère des distinctions parmi « ses » étrangers. Ainsi, si les ressorts ethniques et raciaux ne semblent pas être, a priori, au fondement des dispositifs de sélection, pour l’administration centrale, les populations migrantes et étrangères ne sont pas homogènes, certaines communautés jouissant d’avantages ou de privilèges dont d’autres sont privées. C’est le cas des Américains présents en France dans l’entre-deux guerres. Si selon Kant « personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre », en matière de migrations, certains se voient gratifier d’un surplus d’âme et donc de droits…

L’utilité économique, l’état sanitaire et l’ordre public sont au cœur des dispositifs hexagonaux, mais, la question raciale et ethnique n’est pas évacuée pour autant. Sans parler de la question noire et remonter aux mesures de contrôles des étrangers du Consulat et de l’Empire, Geneviève Massard-Guilbaud, dans une contribution centrale, souligne les responsabilités de l’Etat dans le fait que l’immigration algérienne, « aujourd’hui encore », reste une « immigration à part ». Selon l’auteur, l’immigration algérienne « a été victime, de la part de l’Etat, de discriminations comme n’en ont connu les immigrés d’aucune autre nationalité, et ceci dès les lendemains de la première guerre mondiale ». Elle innove, en relativisant la doxa qui fait de la guerre d’Algérie l’origine de cette spécificité. Elle incrimine plutôt ici la politique nationale métropolitaine qui, pour faire court, se serait calquée sur la politique coloniale : craintes et fantasmes quant à la sexualité des Algériens (se profile l’horreur d’un possible métissage ou brassage…), efficacité du lobby des colons et des milieux patronaux d’Alger, peurs enfin que ne fleurissent les fleurs de l’émancipation dans l’esprit des colonisés provoquant « une brèche dans l’apartheid de fait qui sévissait en Algérie ». G.Massard-Guilbaud précise comment l’Etat français a mis en place une politique non seulement discriminatoire mais aussi illégale et inefficace. Une politique qui aura, sur le long terme, des conséquences catastrophiques en fermant aux Algériens « l’accès à toutes les voies connues pour faciliter l’intégration ».

L’ensemble des contributions montre que la sélection, le contrôle et l’affectation des immigrés en France exigent de prendre en compte bien des critères : l’organisation du marché du travail, les besoins économiques sur le plan national mais aussi par secteurs ou régions, les dispositifs institutionnels et leurs conditions d’application, les relations diplomatiques avec les pays d’émigration, les capacités organisationnelles ou d’adaptation des migrants eux-mêmes etc. Enfin, « parce qu’une partie au moins des immigrés est appelée à se fondre dans la communauté nationale, la « question immigrée » rejoint par ailleurs le problème de la définition de la nation et de la délimitation de ses contours, question politique centrale de la période ». Question redevenue centrale aujourd’hui et qu’il est bon d’éclairer par ce retour en arrière.

Edition Aux Lieux d’être, 272 pages, 28,50 €

-

Virée romanesque en 2006

Virée romanesque en 2006

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

Si Pieds Blancs est plus dense et sur bien des sujets plus pénétrant que Le Poids d’une âme, ce dernier se distingue par la volonté de l’auteur d’écrire une histoire, d’écrire un roman et non un livre témoignage. M. Rachedi déroule le fil d’une enquête journalistico-policière visant à disculper et à sortir le pauvre Lounès des griffes de la machine judiciaire. Sans doute, l’histoire ne renferme pas un suspens insoutenable, mais l’auteur parvient tout de même à maintenir son lecteur en haleine. Côté écriture, M.Rachedi ne joue pas dans le démago en cherchant à écrire comme on parle (ou parlerait) dans les cités.

Sur le fond, le livre offre l’avantage de ne pas enfermer les lieux et les personnages dans des démonstrations univoques, respectant à la fois la polysémie de toute création littéraire mais aussi l’exergue taoïste placé en tête du livre. M.Rachedi rompt aussi avec la noirceur ambiante quand il est question de banlieues sans taire pour autant certains aspects négatifs et sombres. Sans se poser en donneur de leçons, il pointe du doigt les dysfonctionnements de la presse, de la police ou de la justice. Pour toutes ces raisons, il est plutôt un message d’espoir et permet de ne pas désespérer de l’humanité et de nos semblables...

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Du rêve pour les oufs, le deuxième titre publié par la célébrissime Faïza Guène (après Kiffe kiffe demain) est, disons le, moins digne d’intérêt. Entre ces copines et ses rêves d’amour, à vingt-quatre ans Alhème porte sur ses épaules ce qui lui reste de famille (un père malade et un jeune frère qui flirte avec la délinquance) et porte son regard sur le monde de oufs qui l’entoure. Pourtant, malgré un côté fabriqué (forme et fond), Faïza Guène donne à lire un texte énergique à l’unisson peut-être des banlieues : jeune, pétillant, fonceur et un brin déboussolé. En ce sens, il peut, à l’image de bien des jeunes des cités, se révéler dynamogène.

Nadia Berquet a publié La Guerre des fleurs. Cette Toulousaine en est à son troisième bouquin après deux recueils de nouvelles parus chez le même éditeur. Ce n’est pas une histoire drôle : huit enfants se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Pas drôle du tout donc mais écrit avec des mots justes, sur un rythme lent, aux phrases courtes, à la sonorité douce et chaude. La construction, qui rappelle le Tandis que j’agonise de Faulkner, donne à entendre des monologues intérieurs qui rythment les cinq temps du roman. Récits de vies, de blessures et de non-dits. Histoire de famille. Histoire d’une famille française aux origines ensoleillées par la figure maternelle. À noter la scène douloureuse de l’enterrement qui voit les enfants dépossédés de leur mère par le groupe et les religieux. Une dépossession déjà présente chez Jamal Mahjoub (Là d’où je viens) et chez Azouz Begag (Le Marteau Pique-cœur).

Retour remarqué pour Mehdi Charef, pionnier de la première heure, gratifié du Prix Beur FM pour son nouveau roman. À bras-le-cœur revient sur l’enfance, une enfance algérienne avec à la clef l’exil dans un bidonville... rien de nouveau sous le soleil de l’immigration si ce n’est peut-être davantage de maîtrise dans l’écriture et cette sensibilité de l’auteur et cinéaste. Le grand cœur de Mehdi Charef déborde à chaque ligne.

Difficile en revanche de suivre Karim Amellal et Ahmed Djouder. Ce dernier signe ici plutôt un pamphlet qu’un roman. Un pamphlet qui n’évite pas de nombreux écueils. Quant à Cités à comparaître, récit d’ « une merde de vie » d’un paumé qui serait devenu malgré lui un terroriste, on frise la caricature, avec beaucoup de répétitions en prime. S’il s’agit là de littérature ce serait une littérature du désespoir. EN 2006, les romanciers ont souvent voulu faire parler les bourreaux (voir Salim Bachi avec Tuez les tous !, ou Jonathan Littell avec Les Bienveillants), mais n’est pas Goncourt qui veut !

Karim Amellal, Cités à comparaître, Stock, 2006, 177 pages, 15,50 €

Nadia Berquet, La Guerre des fleurs, HB Éditions, 2005, 142 pages, 14 €

Mehdi Charef, À bras-le-cœur, Mercure de France, 2006, 187 pages, 14,80 €

Ahmed Djouder, Désintégration, Stock, 2006, 157 pages, 15 €

Faïza Guène, Du rêve pour les oufs, Hachette littérature, 215 pages, 16 €

Mabrouck Rachedi, Le Poids d'une âme, JC Lattès, 2006, 214 pages, 13 €

Houda Rouane, Pieds Blancs, Éd. Philippe Rey, 2006, 314 pages, 19 €Illlustrations: Mabrouck Rachedi, Houda Rouane

-

Migrateur

Marylinn Maurage

Migrateur

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Dans Migrateur, la « blague » prend les allures d’un clandestin russe qui, sitôt sorti de la soute de son cargo de fortune, doit illico draguer une fille, histoire de ne pas dormir dehors, avant de se constituer tout aussi fissa un dossier aussi factice que béton pour émouvoir les juges de l’Ofpra. Après quelques péripéties permettant aux lecteurs d’apprécier l’instinct de survie du jeune homme (on pense alors au sanguinaire Trans de Pavel Hak), Vadim trouve refuge chez Meil, une comédienne dilettante qui tient le rôle de Simone dans La Religieuse de Diderot. Meil est aussi agréable que plaisante, mais présente, pour Vadim, l’extrême désagrément d’être homosexuelle. Car bien sûr le cœur du slave s’amourache de la belle celte, mais étant donné les préventions de la jeune femme, il est préférable de vivre sa passion dans la clandestinité. Effectivement, « l’immigration ça fout le bordel » au point de bousculer toutes les fausses évidences et les repères en apparence de bon aloi. Ainsi, le désormais fameux « la France tu l’aimes ou tu la quittes », se révèle une belle bêtise car c’est par trop d’amour que Vadim risque, lui, l’expulsion de l’appartement-refuge. Notre jeune homme se trouve face à une double frontière et il n’est pas certain que la barrière de l’amour soit moins haute que celle du droit national : « Je ne peux rien pour toi… On est pas de la même espèce, tu n’es pas un être humain pour moi… enfin je peux te parler… mais je ne peux pas faire autre chose, je ne peux même pas l’imaginer (…) » dixit l’honnête mais écœurée Meil.

Pour raconter cette histoire, Marylinn Maurage convoque moult épisodes aussi cocasses que révélateurs de quelques aspects et personnages de notre moderne société : une boutique bio fréquentée par des vieux libidineux, un salon catho-bio où Meil revêt son costume de religieuse du… XVIIIe siècle, des chats maquillés en petits tigres et des fausses reliques le tout vendu chèrement à la crédulité et à la convoitise, un militant d’Attac peu sympa, un pope russe plus avenant, une campagne bretonne grise où l’indigène est vieillissant… et, après le reportage consacré à l’expulsion de sans papiers, la France semble insouciante devant sa ration de publicités télévisuelles. Mais voilà ! la Bretagne de Marylinn Maurage n’est pas celle d’un certain natif de La Trinité-sur-Mer. Plutôt celle de Montfort sur Meu. Une Bretagne accueillante et solidaire, même si l’argent et le travail font défaut. Ainsi les copains de Vadim vont se mobiliser et l’aider à rester en France. C’est d’ailleurs Valentin, le troisième larron de la bande qui trouvera la bonne (et saugrenue) idée ; celle qui permettra à Vadim de passer les frontières. Toutes les frontières.

Édition de L’Arganier, 2006, 251 pages, 19 € -

Loin de cet enfer

Yousef al-Mohaimeed

Loin de cet enfer

La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».

La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».

Ces amputations morales se doublent, symboliquement d’une amputation physique : l’oreille de Turad, dévorée par un loup, le sexe de Tawfiq, émasculé pour pouvoir servir Khayriya, la fille d’un parfumeur, l’œil de Nasir, sans doute dévoré par un chat affamé la nuit où il fut abandonné par sa mère.

Avec le récit de ces existences de réprouvés, Yousef al-Mohaimeed jette un regard d’autant plus cruel sur sa société, qu’il est froid et sans complaisance. L’exploitation des immigrations indienne, bangladaise, philippine, pakistanaise ou turque semble omniprésente. Avec ces « courtiers en chair humaine » que sont les marchands d’esclaves, il lève le voile sur la traite négrière version musulmane, (eh oui ! voir à ce sujet la somme publiée par Maleck Chebel chez Fayard). Le sort des esclaves affranchis n’est pas enviable pour autant : « chassés » au soir d’une vie, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, perdus comme des chiens errants dans les rues. Si les amours sont parfois clandestines, les femmes recluses ou abusées… le sexe dit faible sait se montrer entreprenant. Yousef al-Mohaimeed condamne le poids parfois meurtrier des coutumes tribales, l’enfance abandonnée et exploitée, la duplicité d’un islam de marionnettes.

Le tableau est sombre mais jamais larmoyant. Selon l’éditeur, il s’agit là du deuxième roman de ce romancier par ailleurs nouvelliste et journaliste. À noter que Loin de cet enfer a été publié en 2003 à Beyrouth… loin de l’enfer saoudien donc.

Traduit de l’arabe (Arabie Saoudite) par Emmanuel Varlet, édition Actes Sud Sindbad, 2007, 121 pages, 18€

-

Rose noire sans parfum

Jamel Eddine Bencheikh

Rose noire sans parfum

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

L’échappée littéraire ne doit pas faire illusion. Si J.E.Bencheikh s’était penché sur une histoire lointaine ce n’était que pour mieux se rapprocher de ses contemporains et donner sens à un monde moderne sans ordre apparent.

Rose noire sans parfum est un roman polyphonique à cheval sur le IXe et le XXe siècle. J.E.Bencheikh brosse avec minutie, dans le scrupuleux respect des récits anciens, et sous des angles multiples, l’histoire d’une révolte d’esclaves noirs au IXe siècle dans l’actuel Irak. Dirigé par un certain Ali, fils de Yahya, la révolte est d’importance. Les insurgés parviennent à couper l’empire abbasside en deux, s’emparent et ravagent plusieurs villes comme Bassorah, al Ahwaz et Wasit, règnent sur le Khazistan et menacent même Baghdad.

J.E.Bencheikh, dissèque les ressorts psychologiques et historiques de l’action, les dessous d’une mobilisation et de l’engagement au nom de Dieu.

Il dévoile le pacte qui va lier les esclaves Zandjs à celui qui se prétend sixième descendant en ligne directe de Ali, le cousin et gendre du prophète : « j’ai besoin d’hommes, les hommes que j’ai ont besoin de Dieu, Dieu a fixé les termes du contrat, Il exige que je le remplisse. Je n’ai plus qu’à mettre en contact l’Un et les autres ».

Sur l’étendard il fait inscrire le verset 8 de la sourate 9 (Le repentir). Un verset qui « annule le passé des hommes et les appelle à mériter leur avenir » et d’ajouter : « A moi qui ose abattre leurs maîtres, il ne peuvent que remettre leur puissance. Puisqu’ils me doivent tout, ils me donneront tout. Ils ne raisonnent pas assez pour penser autrement, et d’ailleurs ils ne pensent pas, ils attendent ».

La révolte sera d’abord victorieuse avec pour point d’orgue la prise de Bassorah, ville de « savoir et de culture » qui « mit la raison au service de la foi » grâce à An Nazzam et aux mutazilites. Bassorah la ville d’al Djahiz, d’Abu Nuwas ou encore d’Ibn el Muqaffa’ - celui qui prôna la subordination de la Shari’a à l’autorité politique - tombe. Elle est ravagée, suppliciée par cette armée d’anciens esclaves. Les historiens et autres chroniqueurs dressent un bilan de 300 000 morts et 15 000 maisons brûlées. Mais aux yeux des survivants que vaut ce froid bilan chiffré : « nous savons bien, nous autres survivants que quelque chose de profond a cédé. Une menace mortelle a surgi, venue de loin. Elle ronge ce monde et n’arrêtera pas de le ronger ».

Les horreurs et abominations rapportées par l’auteur n’ont rien d’exceptionnelles dans l’histoire de l’humanité. J.E.Bencheikh se plait à le rappeler. Mêlant sa voix à celles de ces personnages - quand il ne la leur prête pas ou qu’il n’emprunte pas la leur - il égrène les morts de Srebrenica, les 15 millions de massacrés en 40 ans aux Indes, les récits de Las Casas sur la soumission du Mexique et du Pérou... : « Ah, théâtre de sang et de rire, violence par delà, violence en deçà ! ».

Comprendre le pourquoi, le mécanisme même de ce déchaînement de violence semble être l’une des interrogations de l’auteur. J.E.Bencheikh dissocie alors chez le Maître des Zandjs le « je » du « il », le « je » du « prophète » devenu chef d’une révolte qui pourrait, au nom de Dieu, faire vaciller l’empire abbasside. Le récit prend alors des allures d’étude psychologique où J.E.Bencheikh décrit avec force le lent dédoublement de la personnalité, la lente dépossession de soi, d’oubli et de mutilation du « je » au profit d’une « forme » en émergence qui finira pas acquérir une totale "liberté".Edition Stock, 1998, 265 pages.

-

La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962)

Christelle Taraud

La prostitution coloniale. Algérie, Tunisie, Maroc (1830-1962)

On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.

On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.

Christelle Tarraud en offre une nouvelle illustration à travers l'investigation érudite d'un champ d'études jusqu'alors peu ou pas objet de recherche (à l'exception de quelques travaux d'historiens tunisiens notamment) : le monde de la prostitution en Afrique du Nord depuis 1830 jusqu'en 1962.

S'appuyant sur des archives administratives, fiscales, policières et médicales d'une part, et une riche documentation iconographique, cinématographique voir littéraire d'autre part, l'auteur donne à lire de l'intérieur le monde de la prostitution et celui des imaginaires et autres fantasmes coloniaux.

Craignant que la contagion de maladies sévissant au Maghreb, à commencer par la syphilis, gagne leurs rangs, dès les premiers jours de la conquête d'Alger, les militaires mettent en place une réglementation sur la prostitution. Cette réglementation s'appliquera non seulement aux prostituées professionnelles venues dans les bagages de la troupe conquérante ou aux femmes migrantes poussées par la misère à faire commerce de leurs attributs mais aussi à la prostitution dite locale, orientale, "maure" ou "mauresque" et plus tard "indigène". Le sec réglementarisme colonial allait avoir raison de la diversité et des charmes de la société traditionnelle en matière de prostitution. Car le conquérant, en blouse blanche ou en vareuse kaki, ne distingue pas chez ces femmes les statuts différents : l'odalisque de harem, l'almée citadine lettrée, les danseuses professionnelles, les chanteuses des campagnes lointaines, les groupes de femmes constituée, autonomes et itinérantes comme les Ouled Naïl, les azriates ou les chikhates, ou enfin les prostituées stricto sensu. Peu chaut aux nouveaux responsables les pratiques différentes et les statuts autres réservés à la prostitution, tout ici est balayé, les femmes comme les structures de la société traditionnelle. Il faut alors encarter les prostituées isolées ; numéroter celles qui travaillent dans les maisons closes, européennes d'abord, indigènes ensuite ; ouvrir des rues réservées et même des quartiers réservés à la prostitution indigène comme l'incroyable quartier Bousbir de Casablanca sans oublier les fameux et tristes BMC, bordels militaires de campagne.

Christelle Taraud montre l'échec de ce réglementarisme, la prostitution clandestine ayant toujours débordé, et largement, ce système. Elle en montre aussi les conséquences terribles sur les filles prostituées, car plus le commerce était artisanal et peu localisé plus il échappait à la mainmise des hommes (et des administrations, municipales ou médicales); plus il a été centralisé et répressif, plus les hommes ( et pas seulement les souteneurs) ont pu exercer leur main mise sur les femmes et tirer profit de la prostitution.

Reste que la colonisation, portée par ces premiers hommes, militaires et colons, qui devaient bien trouver à exulter, a brisé un tabou, le plus fort peut-être de la société traditionnelle, celui de la ségrégation sexuelle et notamment de la ségrégation sexuelle des femmes selon leur appartenance confessionnelle. La colonisation va ouvrir le marché des femmes locales à l'envahisseur, à l'étranger, au chrétien. D'où la thèse défendue par Christelle Tarraud selon laquelle la mixité sexuelle a permis à ces femmes d'être des passerelles de la rencontre. Des passerelles sous domination certes, masculine et coloniale, mais des passerelles tout de même.

Edition Payot, 2003, 495 pages, 25 €

-

La Plume dans la plaie. Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie

Philippe Baudorre (Édition préparée par)

La Plume dans la plaie. Les écrivains journalistes et la guerre d’Algérie

1954, sans le savoir et pour huit an

s la France bascule dans la guerre. Une nouvelle et dramatique page des relations franco-algériennes s’ouvre. Ses conséquences politiques sont encore insoupçonnées : naissance de la Ve République et crise de la gauche en France notamment, phagocytose de la société algérienne par son armée sous couvert d’un parti unique et totalitaire. Mais cette guerre signe aussi la fin d’une page de la vie intellectuelle en France. Il y aurait un avant 1962 et un après, marqué par « l’engagement autonome de l’intellectuel », sa volonté de s’extraire des « mandibules des partis » pour reprendre l’expression de Mauriac. Avec la fin du conflit sonne la fin d’une « logique de résistance » et de guerre franco-française, guerre des mots non dénués d’ambiguïté comme le montre le texte consacré à « France-Observateur ». Sans doute, François Mauriac le pressent-il, le 8 juillet 1962 qui écrit : « ces confrères dont le métier est d’écrire et qui ne prennent parti sur rien, qui ne trace pas un mot dont on ne puisse augurer un acquiescement ou une réprobation, à quelle distance vivent-ils notre drame ? Il se peut que cette indifférence apparente recouvre chez certains un détachement de tout ce qui ne les concerne que par la bande, si j’ose dire : cette politique sur laquelle ils n’ont pas pouvoir ».

s la France bascule dans la guerre. Une nouvelle et dramatique page des relations franco-algériennes s’ouvre. Ses conséquences politiques sont encore insoupçonnées : naissance de la Ve République et crise de la gauche en France notamment, phagocytose de la société algérienne par son armée sous couvert d’un parti unique et totalitaire. Mais cette guerre signe aussi la fin d’une page de la vie intellectuelle en France. Il y aurait un avant 1962 et un après, marqué par « l’engagement autonome de l’intellectuel », sa volonté de s’extraire des « mandibules des partis » pour reprendre l’expression de Mauriac. Avec la fin du conflit sonne la fin d’une « logique de résistance » et de guerre franco-française, guerre des mots non dénués d’ambiguïté comme le montre le texte consacré à « France-Observateur ». Sans doute, François Mauriac le pressent-il, le 8 juillet 1962 qui écrit : « ces confrères dont le métier est d’écrire et qui ne prennent parti sur rien, qui ne trace pas un mot dont on ne puisse augurer un acquiescement ou une réprobation, à quelle distance vivent-ils notre drame ? Il se peut que cette indifférence apparente recouvre chez certains un détachement de tout ce qui ne les concerne que par la bande, si j’ose dire : cette politique sur laquelle ils n’ont pas pouvoir ».

Dix-sept contributions données dans le cadre d’un colloque organisé à Malagar, sur les terres de Mauriac donc, en septembre 2001 sont ici publiées. Elles sont l’occasion de lire (ou de relire) ces écritures de la guerre mais aussi cette guerre de l’écriture à travers les plumes de Mauriac, Camus, Sartre Nimier, Blondin, Laurent, Courrière, mais aussi Feraoun, Assia Djebar et d’autres. Ces écrivains-journalistes tiennent des chroniques ou signent des papiers dans les revues (Esprit et Les Temps modernes notamment), les magazines (France-Observateur, L’Express, Témoignage Chrétien…) et autres quotidiens. Ils écrivent aussi des journaux, des romans, des pièces de théâtre voir des ouvrages inclassables parce que composites et « polyphoniques ».

Bien évidemment dominent ici la figure de Mauriac, « le plus clairvoyants des écrivains-journalistes» et l’opposition érigée depuis en symbole entre Sartre et Camus. La « radicalité » et la violence sartrienne, dont les soubassements philosophiques sont rappelés, face à « l’honnêteté » camusienne. Comme l’écrit en avant-propos Philippe Baudorre, Camus est « exemplaire », peut-être même « le plus exemplaire ». Ses tragiques illusions, quant à une possible concertation, comme les doutes et le désarroi de l’enfant de Belcourt, jamais ne pervertiront son « souci pédagogique ». Oui Camus a été « exemplaire » comme Mouloud Feraoun, son ami. L’instituteur kabyle, dans sa vie comme dans ses écrits, frôlerait, si elle était de ce monde, l’intégrité absolue. Son Journal, écrit entre 1955 et 1962 demeure encore aujourd’hui le plus sûr document sur cette guerre. « Ce texte, écrit Martine Mathieu-Job, montre l’impossibilité d’un discours de vérité, l’impossibilité surtout d’une représentation claire et univoque de la guerre, et cela quel que soit le genre dans lequel on le classe » à savoir « journal personnel, « chronique » ou « récit sur la guerre ».

Chez Camus, après 1956, l’honnêteté prendra le visage du silence ou plutôt d’un retour en littérature avec la rédaction du Premier homme qui ne naîtra au monde que trente-cinq ans après la mort de son auteur. Chez Mouloud Feraoun, elle prendra la forme « d’une poétique de l’écriture de la guerre » marquée par le « fractionnement » et « l’éclatement » du texte. « C’est dans le désordre du texte, dans l’impossibilité pour l’écrivain de s’en tenir à un projet d’écriture bien codifié ou de développer une analyse bien univoque, c’est dans l’entrelacs des temporalités et le télescopage des perceptions et des voix que peut s’entrevoir la vérité informe de la guerre ».

C’est bien par le Journal de Feraoun qu’il faudrait toujours commencer l’étude de cette guerre d’Algérie. Mieux encore, la publication des actes de ce colloque ne fait que renforcer ce credo : la lecture de ce texte unique offre à son lecteur la distance nécessaire pour aborder tous les autres textes écrits sur et autour de ce drame, et tant d’autres d’ailleurs… plus récents.

Editions Presses universitaires de Bordeaux, 2003, 302 pages, 26 €

-

Le Malentendu

Franco La Cecla

Le Malentendu

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».

Revenant sur les ghettos juifs et illustrant son propos par l’expérience des Littles Italies ou des Chinatown, le ghetto « est une façon de limiter le malentendu interculturel, et de le gérer en se servant de l’espace urbain ». Ainsi, serait-il « le malentendu par excellence » parce qu’il cacherait « sous un terme négatif quelque chose de très utile ».

Ce mode de gestion du rapport à l’autre, cette forme de résistance à une assimilation rapide ou ces simulations d’identité... créent « un espace pour la rencontre, pour le pacte qui doit s’en suivre ». Ce n’est pas de la fermeture et du repli sur soi mais bien de la rencontre dont l’auteur fait ici l’éloge, à travers le malentendu et ses transpositions spatiales et urbaines. Une rencontre qui ne va pas de soi et qui exige ces « acrobaties » de la part d’un groupe (minorité culturelle, linguistique, ethnique, immigrés...) pour « rendre sa présence élastique et apte à la contradiction sociale ». La « fragmentation », repérable dans les grandes villes américaines par exemple, n’est plus pour l’auteur assimilable au malentendu ; il en marque la fin, la disparition, sa mutation en « peur », alors, « l’espace physique n’est plus perçu comme seuil mais comme barrière ». Fustigeant le discours sur l’intégration, Franco La Cecla marque bien la différence entre ce qu’il nomme « ma découverte « positive » du ghetto » et « ces lieux de haine, de marginalisation et de violence » que seraient « les banlieues parisiennes ». « Une banlieue n’est pas un ghetto, c’est bien pire. C’est un lieu auquel on a soustrait le temps, c’est une périphérie où la temporalité relationnelle avec la ville est totalement impossible, c’est le lieu off limits de la réclusion, l’espace du refoulement physique des différences ». Et, sur cette question essentielle aujourd’hui, celle de la place de l’islam dans les sociétés européennes, l’auteur diagnostique que « l’islam tourne au fondamentalisme précisément là où l’Occident a perdu son caractère multiculturel et multiconfessionnel ».

Après l’éloge du ghetto, l’auteur loue la frontière. Non pas la ligne de démarcation (caractéristique du « mythe de l’intégration », ligne tracée par on ne sait quelle instance supérieure et soupçonneuse, et qui très vite se transforme en tranchée) mais la frontière comme « filtre et séparation, lieux où se présentent deux identités », « sorte de terrain vague », flou et incertain. Elle s’apparente plutôt aux marchés traditionnels comme lieux de la mise en scène et de la rencontre des différences, ou, aujourd’hui, aux villes-mondes. La frontière est alors lieu de malentendu, c’est-à-dire « un parcours de la connaissance dans le temps. Mieux, elle devient « identité » et Franco de Cecla rejoint E. Glissant, P. Chamoiseau et d’autres dans la tentative de dégager une « troisième voie entre universalisme et fanatisme localiste », celle de la « créolité » et du métissage et de la « démonstration qu’il n’y a pas d’identité fixe, que l’identité n’est pas une limite mais une ressource de vie ».

Préface de Marc Augé, édition Balland, 2002, 163 pages, 14,50 € -

30 minutes à Harlem

Jean Hubert Gailliot

30 minutes à Harlem

Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black.

Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black.

Une mixité amoureuse d’un nouveau genre voit défiler nonchalamment et avec une aisance toute juvénile dans la 125e rue de jeunes blacks au bras de lolitas asiatiques peroxydées. Ces amours intercommunautaires du troisième millénaire nées avec la pub « united colors of Benetton » ouvrent les portes à une nouvelle (et problématique) mixité, à de nouveaux brassages et bouscule, non sans crânerie, la plus pure tradition harlémite. Mais, tandis qu’Harlem s’asiatise (par les cœurs mais aussi par les investissements chinois, nippons et sud-coréens), « personne ne semble s’inquiéter de la quasi-disparition des adolescentes noires dans le quartier ». Pour Meredith, mère de deux jeunes filles adeptes de traitements et d’opérations en tout genre pour ressembler à des Blanches ou à des Asiatiques, il s’agit là d’une mode, une mode pernicieuse : « vous vous rendez compte, aujourd’hui la consommation investit même les domaines de l’amour et de la foi ! Au cours des dernières années, les progrès du matérialisme ont causé ici plus de ravages dans les mentalités que l’héroïne et le crack en un demi-siècle ! ». Face à ses deux ingénues qui ne voient dans ces nouveaux comportements qu’une habile esthétique pour attirer l’attention des garçons, Meredith tonne : « se blanchir (…) cela revient, ni plus ni moins, à effacer trois siècles et demi d’esclavage (…) effacer, par la même occasion, la mauvaise conscience de ceux pour qui la couleur de notre peau devrait agir comme un rejet quotidien des injustices dont les Noirs continuent d’être les victimes ».

Avec ces unions nouvelles, des expériences musicales originales ou… incongrues (selon les points de vue) sont apparues : Harlem la black, sanctuaire de la musique noire, s’ouvre à des influences extrêmes orientales, impensables il y a encore quelques années, portées par de nouveaux groupes tels Wu-tang Clan, Tcheng-Ho Projets ou par feu Samouraï Sam, ex-« philosophe des rues ». Selon un certain Boombasstic, ingénieur du son de son état, « l’Asie par elle-même n’avait pas de musique à nous offrir, elle avait mieux que ça : sa curiosité (…) ». Pour lui, les jeunes Blacks de Harlem n’entendent pas perdre leur identité, ils refusent simplement de reproduire à l’infini une musique et des effets qu’il estime éculés.

Last but not least : le quartier, sous l’effet de la promotion immobilière et culturelle, se transforme en un vaste lupanar de la consommation, délogeant peu à peu les anciens habitants et interdisant à leurs rejetons aux amours singulières et désargentées d’y loger. Tout commence au début de l’ultime décennie du siècle dernier quand Disney Company et Cineplex Odéon s’associent pour créer à Harlem un vaste complexe de divertissement, un méga centre commercial. C’est sur l’évocation d’un Harlem incandescent et immatériel, noyé sous les lumières intemporelles des néons et autres spots, assourdi par une bande-son continue et hétérogène que se referme le livre. Ici, le jour et la nuit n’existent plus, le temps est aboli, table rase est en permanence faite du passé, l’avenir n’est plus radieux mais béance et « tyrannie du nouveau », de la vitesse, du zapping sonore et visuel au service d’un seul culte : celui de la consommation. L’auteur reprend ici le papier quelque peu « allumé » d’une journaliste londonienne entrée dans ce nouveau temple de la consommation corps et âmes, l’esprit vide et le cerveau non seulement lavé mais passablement essoré.

Dans cet Harlem bringuebalé, où les boussoles identitaires s’affolent, certains se tournent déjà vers les « léopards », les enfants nés de ces unions afro-asiatiques, dans l’espoir de trouver un sens aux bouleversements du vieux quartier. Wait and see donc : l’avenir dira si Harlem invente « une connexion neuve entre les styles, les cultures et les communautés » ou si elle n’est que le laboratoire d’un énième avatar de la marchandisation du monde, des esprits et… des cœurs.

Editions de L’Olivier, 2004, 59 pages, 8 €