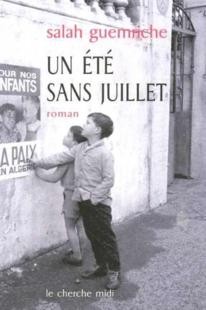

Salah Guemriche

Un Été sans juillet

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

dans ses livres comme dans les pages des gazettes nationales.

Il n'hésite pas à aller à contre-courant, à heurter la doxa de certains cercles bien pensants, à lever quelques tabous de l'histoire nationale algérienne et à se gausser de la pruderie et de la pudibonderie religieuses. Placé sous les auspices de saint Augustin, d'Apulée de Madaure, de Jean Amrouche, d'Albert Camus, de Malek Haddad et surtout (même s'il n'en est jamais question dans le roman) du Mohamed Dib de La Grande maison, Un Été sans juillet est de cette veine-là : courageuse, iconoclaste et furibarde.

Été 1962, à Guelma. À l'intérieur de Dar Ouled Naïl, la grande maison, cohabitent onze familles. La ville et cet espace intérieur sont vus et décrits par un jeune adolescent, Larbi Foulène. Larbi assiste impuissant à la fin d'un monde et à l'accouchement douloureux d'un nouvel ordre. En cet été 1962, les temps nouveaux se bâtissent sur l'injustice. L'imposture plastronne. Les vols sous couvert de réquisitions de biens vacants se multiplient. Déjà la terreur idéologico-religieuse commence son travail de sape dans une société exsangue et délitée. L'OAS lâche ses dernières grenades.

Dans le flot des malheureux qui quittent fissa l'Algérie, laissant derrière eux le temps et l'espace comme en suspens, il y a François, le copain de Larbi. Sa famille a fui. Une fuite précipitée et quasi clandestine. François n'a pas averti Larbi de son départ. C'est Mme Berardi, sa voisine de palier, qui annonce la triste nouvelle au gamin qui en verra d'autres. Les temps sont cruels et injustes. Larbi sera le témoin malheureux des exactions de ces nationalistes de la vingt-cinquième heure, ces fameux "marsiens"(3) d'autant plus vindicatifs qu'ils ont été longtemps planqués, d'autant plus accusateurs qu'il faut vite se faire une place au soleil. Après le départ de son ami, Larbi va encore pleurer le meurtre antisémite de son oncle, le juif Joseph Lévy, dit Krimo, converti à l'islam par amour pour Aldjia, sa tante paternelle. Il sera impuissant face aux persécutions qui tueront la pauvre Mme Bérardi. Il assistera au procès "défouloir" qui condamne de vrais anciens harkis. Il sera blessé par le lynchage fomenté par de vrais imposteurs contre de prétendus harkis, ci-devant authentiques combattants de l'ombre, comme par les vols des biens vacants ou les luttes pour le pouvoir. Larbi ne participera pas à la liesse de juillet 1962 célébrant l'indépendance de l'Algérie. Quelques jours auparavant, il est victime, avec quatre de ses copains, d'un attentat. Il restera dans le coma pendant un mois et perdra momentanément la mémoire. Un vent d'éclipse a soufflé dans la tête du gamin, ce même vent qui depuis juillet 1962 souffle sur le pays. Les écrivains algériens semblent bien en avance sur la recherche historique et parfois sur la société elle-même. À tout le moins, la littérature offre des instruments dont les uns et les autres ne disposent pas. Ainsi, par un génial tour de passe-passe littéraire, mêlant vérités historiques et imaginaires, Salah Guemriche réussit-il à épargner à l'Algérie cinquante années d'un pouvoir né des convulsions de ce mois de juillet 1962 (mais en gestation depuis 1954...). Par la force du champ romanesque, l'auteur nettoie l'Algérie des faux héros et des vrais voleurs, de cet islam décharné et formel qui oublie que la révélation n'a pas été faite au nom de Dieu, mais "au nom des hommes". Il envoie valdinguer le nif des hommes, cet honneur masculin qui condamne hommes et femmes au malheur et, en deux beaux chapitres, où l'érotisme le dispute à l'émotion et à la sensibilité, il réintègre les corps et la sexualité dans leurs droits. Il balaie la violence contre les harkis, l'injustice faite à leurs descendants comme celle subie par les Pieds noirs. Du même coup, il dénonce l'antisémitisme et plus largement cette Algérie arabo-islamique qui nie les autres composantes humaines et culturelles du pays : le substrat berbère comme la présence juive et française symbolisée par les deux visages rassemblés de François (le Français) et de Larbi (l'Arabe), "un signe du ciel et la preuve que vous faites bien la paire", dit Pépé Shlomo, le grand-père de François...Avec constance et avec humour, il rend justice à ces Algériennes qui, non contentes d'avoir été, en 1962, renvoyées à leur kanoun (brasero en terre cuite), ont en plus été spoliées de leurs biens et bijoux pour remplir ce "coffre de la solidarité" qui devait aider à renflouer les caisses du nouvel État.

Comme Larbi, l'Algérie doit retrouver sa mémoire. C'est ce à quoi concourt, entre autres, la littérature algérienne depuis le milieu des années quatre-vingt dix. Mais, comme le montre Salah Guemriche, cela demeure insuffisant.

Il ne suffit pas de retrouver le passé, encore faudra-t-il cesser de conjuguer le passé au présent pour qu'enfin une nouvelle aube puisse se lever et chasser ce terrible vent d'éclipse.

1 - Un Amour de Djihad, Balland, 1995

2 - L'Homme de la première phrase, Rivages/Noir, 2000

3 - Les "marsiens" sont ces combattants de la vingt-cinquième heure qui, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, se découvrent une âme d'indépendantiste et de révolutionnaire.

Édition Le Cherche Midi, 2004, 286 p., 17 euros

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 40

-

Un Été sans juillet

-

Le Musée

Leila Aboulela

Le Musée

Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents.

Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents.

Leila Aboulela est une Soudanaise née en 1964 au Caire. Elle a grandi à Khartoum avant de vivre à Londres, en Ecosse en Indonésie et aujourd'hui à Abou Dhabi. Son premier livre, La Traductrice, est paru chez le même éditeur en 2002.

Dans cette longue nouvelle, elle raconte avec subtilité et émotion, comment les doutes et la culpabilité gagnent Shadia à mesure que croît son intérêt pour Bryan. Shadia est une étudiante soudanaise venue en Écosse pour passer un master en sciences. Au pays, elle a laissé sa mère et ses cinq sœurs. Son riche mais terne fiancé, magnanime et libéral,

lui a permis de poursuivre ses études à l'étranger. Pendant son absence, il construit la maison, un "véritable immeuble", qui abritera leur hymen, la belle mère, les belles-sœurs et les amis.

Son avenir est tracé et son monde clos. Shadia est seule en Écosse. Avec un groupe d'étudiants étrangers comptant deux Africains, un Turc et un représentant de Brunei, elle reste à l'écart des autochtones jugés indifférents, au pire hostiles et agressifs. C'est du moins avec cette mentalité, d'assiégé et de parano, que le groupe se vit, dans cette université étrangère. Mais voilà, l'imprévu attend la jeune fille au détour d'un banal échange de cours avec le timide

mais brillant étudiant Bryan. Culturellement comme socialement, tout sépare les deux jeunes gens. Pourtant, les a priori et les réticences de Shadia tombent devant l'attitude de Bryan. Elle sent aussi que ce qui lui manque de son pays n'est pas ce qu'elle pensait, n'est pas ce qui devrait.

Mais une banale visite au musée d'Afrique de la ville va creuser dans son esprit un abîme entre Bryan et elle. L'héritage colonial, - les représentations et les certitudes attribuées à l'un, la conscience et le complexe victimaires prêtés à l'autre - en sera l'instrument. Un instrument bien grossier, trop idéologique peut-être, en tout cas bien moins subtil que les premières et intimes interrogations de la jeune fille confrontée à cet autre, bien différent certes, mais si disponible, si disposé. Certains commentateurs voient, dans cette attention portée à l'Autre (avec toutes les ambiguïtés et contradictions de rigueur), la marque de l'identité européenne. Ici, c'est bien Bryan qui tend la main, mais si Shadia retire la sienne, ce n'est pas dans un geste d'hostilité, mais par crainte.

Traduit de l'anglais par Christian Surber, Edition Zoé (Genève), 2004, 45 pages, 8 €

-

La Belle du Caire

Naguib Mahfouz

La Belle du Caire

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

Ce roman est enfin et surtout une interrogation dostoïevskienne sur le bien et le mal : tout est-il permis dès lors qu'il s'agit de s'extraire de la pauvreté ? Ihsane est amoureuse d'Ali Taha, son condisciple à la nouvelle université du Caire. Ali l'aime d'un amour sincère et platonique. Moderne, de tendance laïque et socialiste, il aspire à partager sa vie avec une femme qui soit son égale et qui ait toute sa place au sein de la société. Mais les pas d'Ihsane croisent la route de Qasim bey Fahmi. Il ne sera pas difficile pour le riche aristocrate d'illusionner la belle roturière. Trompée sur les intentions réelles de son amant, Ihsane est contrainte, pour éviter qu'un scandale n'éclabousse le puissant, d'épouser un mari complaisant par lui acheté. Les gratifications du bey, l'aisance de sa nouvelle situation au sein de la haute société cairote n'y feront rien : le rêve s'est effondré, la vie et ses horizons ensoleillés se sont voilés.

L'heureux élu de ce subterfuge beylical est un certain Mahgoub Abd al Dayim, lui aussi étudiant. Il est pauvre, laid, amer et cynique. Pour parvenir à ses fins, pour s'élever dans la société, s'adonner aux plaisirs et jouir de la puissance, le jeune homme s'est forgé une philosophie qui l'affranchit de tout, "valeurs, idéaux, doctrines, principes. Bref, tout le legs de la société." La première partie du roman décrit la pauvreté et la misère de Mahgoub. Son ressentiment et son amertume alimentent cette philosophie de l'existence où le bien et le mal ne comptent pas, n'existent pas. Le vice seul peut lui permettre d'atteindre et de satisfaire ses désirs et ses envies. Le désespoir, l'amertume, le sentiment légitime de l'injustice face à un monde empli d'allégresse quand lui a faim, peuvent-ils justifier une conduite amorale, voire immorale, cette négation du bien et du mal ? Pourquoi en douter quand au sein même de la haute société, derrière le fard de la respectabilité, se cache le vice : "Tous ces gens s'élevaient en suivant ses propres principes, et sans philosopher. Question cynisme et audace, ils le valaient et pire encore." La vie serait idéale et en tous points conforme à sa philosophie si justement il n'y avait Ihsane. Car, revers de la médaille, lui qui se gausse de n'être entravé par aucune chaîne se révèle dévoré par le désir et la jalousie. Mahgoub s'en veut de cette souffrance qui peut-être corrompt "le fruit de sa philosophie et de sa liberté". Le combat intérieur le mine. Sa conscience souffre aussi à la pensée de ses parents qui, après s'être sacrifiés pour ses études, sont aujourd'hui abandonnés par le fils indigne. Mais voilà, Mahgoub jouit de tout ce qu'il convoitait. "Haute fonction, ambition, prestige, alcool, femmes, argent, nourriture, luxe... il avait tout. Comment laisser un père impotent, des idées morbides, une jalousie démente, lui gâcher ce plaisir ?" Il a tout. En apparence du moins. Car au fond, il n'a rien, surtout pas l'amour, et il n'est rien, juste un jouet entre les mains de plus puissants que lui. Cela marque t-il l'échec de sa philosophie ? Tout n'est que tromperie et mensonge. Le coup de théâtre final sonnera la fin de ses illusions.

Traduit de l'arabe égyptien par Philippe Vigreux, Denoël, 2000, 312 pages. Disponible en poche chez Gallimard Folio, 2001 -

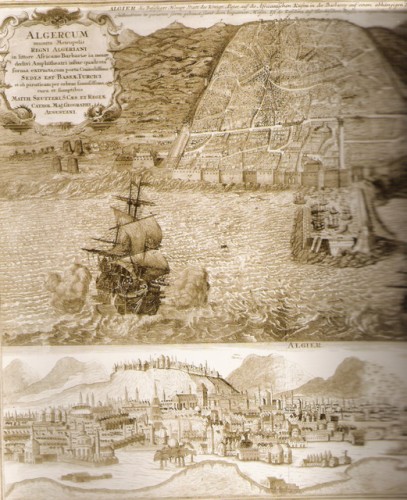

Alger, La mémoire

Mohamed Sadek Messikh

Alger, La mémoire

Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger.

Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger.

Mohamed Sadek Messikh, psychologue de formation et amateur passionné d'antiquités, a depuis de nombreuses années, rassemblé une collection de cartes postales, documents anciens et vieilles photos sur Alger.

Au fil des pages, cette iconographie couleur sépia présente les nombreuses artères et quartiers d'Alger, ses fortifications, ses maisons mauresques, ses mosquées, sa population, en portrait ou en situation comme ces marchands ou ces scènes au bain maure, devant une fontaine, chez le barbier ou à l'intérieur des maisons...

Ces illustrations ne portent que sur une période ancienne qui s'étend des origines de la ville (avec la reproduction de monnaies puniques découvertes à Alger) jusqu'aux environs du début du XXe siècle en passant par la reproduction de documents anciens, cartes et autres gravures.

L'auteur accompagne cette documentation iconographique d'un long texte de présentation historique où dominent les guerres et les affrontements pour le contrôle d'Alger qui sera d'abord et tour à tour punique, romaine et berbère. C'est en effet au Xe siècle que le fils de Ziri ibn Menad de la dynastie ziride fonde une ville nouvelle à l'emplacement exacte de l'ex-Ikosim, complètement ruinée, et qu'il l'a nomme El Djezair beni Mezghana du nom de la tribu berbère sanhadjienne. Alger passera sous le contrôle des Almoravides, des Almohades, de la dynastie Hafside, des Mérinides... avant « d'inaugurer » au XVIe siècle avec les fameux frères Barberousse une nouvelle et bien relative domination ottomane.

Pour reprendre une citation d'Henri de Grammont extraite de l'ouvrage Alger « en proie à l'anarchie perpétuelle et à un désordre inimaginable, [est] cette singulière ville cependant riche et heureuse ». Une richesse qui repose bien évidemment sur les fruits de la course et un bonheur qu'il convient tout de même de relativiser non seulement par les nombreuses émeutes qui régulièrement ensanglantent Alger mais aussi par les épidémies de peste et période de famine qui de manière récurrente au cours des siècles ravagent le pays.

En fin d'ouvrage Mohamed Sadek Messikh accorde une attention à la population de la ville - si diverse -, à ses mosquées, à la maison mauresque, aux souks d'Alger et à son système d'alimentation en eau qui, et cela en surprendra plus d'un aujourd'hui, a longtemps permit à ce liquide précieux d'y couler à profusion.

Edition Paris Méditerranée, 1998, 26,60 € (réédition Du Layeur édition, 2000) -

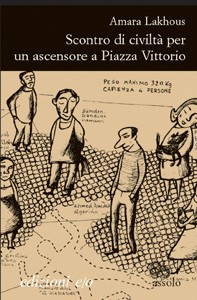

Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio

Amara Lakhous

Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio

Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur.

Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur.

Amara Lakhous montre, sur un mode distancé et léger, où l'humour ne gomme nullement le tragique des situations et des existences, les multiples facettes de la réalité, les interprétations différentes sur les événements, les jugements portés sur leurs voisins par chaque habitant de l'immeuble. Ils sont une dizaine. Benedatta est la vieille concierge napolitaine. Raciste à souhait, elle soupçonne la communauté chinoise d'avoir enlevé le chien et quelque autre immigré d'avoir trucidé « il Gladiatore ». Elisabetta est justement la propriétaire inconsolable du chien Valentino. Comme Benedatta, elle ne fait « pas confiance aux immigrés », aussi, conséquente avec elle même et avec son amour pour la gent canine, elle suggère, pour soutenir l'économie nationale, de remplacer les immigrés par des chiens. Les droit des autochtones sont aussi fait pour les chiens tout de même ! Antonio Marini est d'une autre stature. Universitaire, il représente la civilisation sur la barbarie, la supériorité milanaise sur un Sud débrayé et dépravé. Il considère d'ailleurs la panne de l'ascenseur comme une atteinte à la civilisation. L'érudit peste contre l'écologie et demeure incrédule face à cette vérité dont l'Italie n'a pas l'exclusivité : « incroyable, le football fabrique de l'identité ». Le football justement est ce qui détermine Sandro, propriétaire du bar Dandini. Ce Romain pur sucre n'aime pas les gens du Nord et encore moins sans doute les Napolitains supporters de la Lazio.Au cœur de ces rivalités et subtilités italiennes, il y a les immigrés : Parviz, l'Iranien qui a fui l'Iran des ayatollahs, Iqbal le bengladeshi, incarnation du fait que les musulmans ne se résument pas aux

conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.

conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.

Chacune des « vérités » énoncées par les habitants de l'immeuble est entrecoupée des « hurlements » d'Amadéo, enregistrements livrés à un appareil à cassettes. « Le hurlement est-il l'avortement de la vérité ? » s'interroge Amadéo. Tous, pour des raisons diverses et parfois contradictoires, aiment Amadéo. Quand le bruit court qu'il serait lui aussi immigré, personne ne veut le croire. Lorenzo était détesté de tous pour le mal qu'il faisait ; Amadéo lui est aimé pour le bien qu'il prodiguait à tous.

Le livre, riche et subtil, est nourri de références littéraires, poétiques et cinématographiques. Il brille aussi par son intelligence et par ses soubassements intellectuels nés sans doute de la réflexion et des recherches de son auteur anthropologue. Car derrière la légèreté du propos, Amara Lakhous aborde des questions sérieuses, laissant à chacun le choix : se délecter d'un ton et d'une histoire ou aller plus avant, réfléchir à l'ignorance qui mine toute possibilité de cohabitation joyeuse et solidaire dans des univers mondialisés, s'interroger sur le rôle et la place de la mémoire « roche de Sisyphe », sur les mirages et les vertiges des discours identitaires : « c'est magnifique de pouvoir se défaire des chaînes de l'identité qui nous mènent à la ruine. Et moi qui suis-je ? Qui es-tu. Qui sont-ils ? Ce sont des questions inutiles et stupides » dit Ahmed-Amadéo.

Traduit de l'italien par Elise Gruau, éd. Actes Sud, 2007, 145 pages, 18 €

-

Chamboula

Paul Fournel

Chamboula

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Chamboula raconte donc l'irruption de la modernité - de la civilisation comme le dénonçait déjà le marocain Driss Chraïbi - dans un village africain. Chamboula est une charmante et efficace dénonciation du colonialisme et du néo-colonialisme, du pillage des richesses et de la corruption des dirigeants africains. Il décrit l'immigration, celle des clandestins et celle, « choisie » des cerveaux. Les bandes armées y sont instrumentalisées par des organisations internationales et les guerres tribales fomentées pour enrayer d'improbables processus démocratiques. Les profits des marchands et autres combinards se payent par la déstructuration sociale et culturelle. L'argent fait roi, la beauté et la connaissance prennent l'escalier de service.

Cette présentation est bien grave et bien aride comparée à la subtilité, l'élégance et l'humour de cette fable qu'il est impossible de résumer. Chamboula s'ouvre sur l'arrivée d'un réfrigérateur dans le « Village Fondamental » et se referme sur une ville pour retraités blancs. Entre, plus d'un siècle d'histoire moderne et des personnages savoureux et emblématiques. Il y a là la belle Chamboula, mais aussi Boulot, figures de l'immigré ; SAV, le marchand représentant d'une firme étrangère, le chef du village, corruptible et corrompu, Kolou le chef lui des « Rienfoutants », Bami qui rêve de devenir un footballeur de renommée planétaire, Grandes cuisses qui veut lui devenir cycliste et faire le tour du Fasso, M.Trigalop, lui, se frotte les mains à l'idée d'ouvrir un village-vacances... Il y a des « crocodiles révolutionnaires », l'âme des morts pleure sous la forme de geysers noirs et la main d'un ancêtre sort de dessous terre pour pousser la première pierre de la ville en construction...

Quand la modernité frappera le « Village Fondamental », ils seront deux à partir. La belle Chamboula et Boulot. Chamboula ira recréer un village de femmes, « quitter le bruit et l'agitation des hommes venus d'ailleurs, ou transformés par la nouvelle vie et qui ne savent plus respecter la beauté. Pire encore, ils ne savent même plus la reconnaître. » Il est vrai que « les femmes n'ont jamais raison sur la vitesse du monde ».

Boulot, figure multiforme de l'émigré-immigré, clandestin débarqué au métro Château d'eau ou intello de la rue d'Ulm, représente aussi la curiosité, l'initiative, l'intelligence.

Quand l'histoire se termine, personne n'a pu ralentir, freiner et encore moins arrêter « la vitesse du monde ». Personne n'a pu non plus éclaircir « le regard noir de la modernité ».

« La situation est normale »...

Edition du Seuil, 2007, 343 pages, 20 € -

Harlem

Eddy L.Harris

Harlem

Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ».

Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ».

Pourquoi alors Eddy L.Harris décide-t-il de s'installer, deux ans durant, à Harlem, du côté de la 133e Rue ? Pour témoigner. Pour prendre sa part de la souffrance, son « tour de garde sur le front ». Pour répondre à une autre question « qui je suis ? ». Pour, malgré l'apparent paradoxe, rester fidèle à son père : « mon père à travailler dur pour me déshériter », « (...) il s'est désespérément battu pour m'éviter ce monde-là. » Aussi apprenant les intentions de son fiston, il lui demande : « tu ne regrettes jamais la vie que tu as vécue ? »

Non ! Eddy L.Harris ne désavoue nullement ce que son père a accompli - « tout ce qu'il a fait c'était pour que je vive » - la « vie privilégiée » qu'il lui a prodiguée. Il ne renie rien : « alors je lui présente mes remerciements et je hurle la réponse à la question de mon père dans l'obscurité de chacune des nuits de Harlem. »

Il y a bien une filiation, un héritage sans testament comme dit René Char. Certes Eddy L.Harris s'installe à Harlem « comme s'il me fallait être ci ou ça et me contenter de moins, comme s'il me fallait m'emprisonner, tête, corps et âme. » Il est même à deux doigts de revendiquer comme sien ce « lieu que dans leur ignorance crasse, ils [les Noirs] sont suffisamment stupides pour apprécier ».

Eddy L.Harris va s'efforcer de se conformer à l'image du Noir de Harlem, à « singer » ses frères de Harlem, il va « faire semblant d'être quelqu'un d'autre », tomber dans la « vie insulaire », se « couper du reste du monde du fait de [la] race ou de [la] classe sociale ». Mais « c'est une chose de venir ici, et c'en est une autre d'y être pour de bon » lui dit Ann qui lui ouvre les yeux : « Ce qu'il nous faut, c'est quelqu'un pour nous montrer qu'il y a un autre monde dehors qui est aussi à nous, et que nous ne devrions pas nous contenter si facilement et si aveuglément de celui-ci. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. C'est pour ça que ma fille a besoin de toi. Sinon nous pouvons très bien nous passer de toi. »

Un double « piège » hante les pages de ce récit-témoignage. Celui dans lequel les Blancs sont enfermés, cette perception qui ne voit dans l'autre qu'un Noir, au mieux « un Noir acceptable ». Et l'autre piège, celui dans lequel les Noirs eux-mêmes s'enferment. « N'oublie pas ta race, grand. N'oublie pas ta race » s'entend dire Eddy L.Harris. Mais lui ne veut ni être un noir « acceptable » ni n'être qu'un Noir. « (...) Les arguments que nous avançons pour nous ghettoïser sont les mêmes que d'autres utilisent pour nous exclure et garder le gâteaux pour eux. » « C'est l'isolement qui crée la prison, bien sûr, et comme pour n'importe quelle prison, il y a réclusion de part et d'autre des barreaux. »

Eddy L.Harris veut être « un homme tout court » ! Il retrouve les paroles paternelles : « essaie de te créer ton petit monde et ne laisse jamais personne te dire qui tu es ou comment tu devrais être ; même pas moi. C'est toi seul qui décides. »

« Je ne suis prisonnier ni de Harlem ni de la couleur de ma peau » écrit Eddy L.Harris qui refuse la double assignation, celle des Blancs comme celle des Noirs, brandit une double récusation et revendique le « choix », la possibilité de « choisir » même si « un Noir est défini par certaines réalités statistiques et par le domaine le plus restreint des possibilités. » Il n'y a aucune naïveté ici, Eddy L.Harris sait bien que malgré les efforts consentis pour s'en sortir « la vie n'est pas devenue meilleure, ni même restée pareille ; non, c'est devenu pire. L'espoir a étouffé et soufflé, ici, dans les rues de Harlem. Toute trace d'espoir s'est effacée. »

Pourtant, écrit Eddy L.Harris, « j'ai grandi dans la certitude de pouvoir faire tout ce que je souhaitais et être qui je voulais. Je pensais avoir droit à tout, pouvoir être noir et en même temps être davantage que simplement noir. J'ai toujours voulu être davantage.

Je n'ai jamais accepté de contrainte. »

« La vie est une question de choix, j'en ai pris le parti, la vie et les mauvaises passes où nous nous trouvons. Tout ce réduit à ce que nous choisissons, et à ce que les autres choisissent pour nous. »

De sa fenêtre, Eddy L.Harris observe cet homme qui continue de frapper et de frapper cette malheureuse femme. Les coups pleuvent et les cris déchirent la nuit de Harlem. Que va faire Eddy L.Harris ?

Edition Llana Lévi, collection « Piccolo », 2007, 281 pages, 10 € -

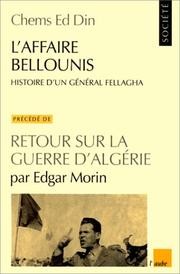

L'Affaire Bellounis, Histoire d'un général fellagha

Chems Ed Din

L'Affaire Bellounis, Histoire d'un général fellagha. Précédé de Retour sur la guerre d'Algérie par Edgar Morin

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

chef d'un groupe MNA qui, entre avril 1957 et mars 1958, passera un accord avec l'armée française pour « pacifier » l'Algérie c'est-à-dire débarrasser le pays de l'ALN ? Pourquoi Bellounis passe t-il cet accord verbal avec les autorités locales? Quels en étaient les termes ? S'agissait-il d'une ruse de guerre du militant indépendantiste ? D'un ralliement voir d'une trahison?

Pour une partie de la gauche française de l'époque, il ne faisait aucun doute que Bellounis était un traitre. La mémoire en a conservé quelques stigmates. A lire les références historiques sur cette affaire, force est de constater qu'à de rares exceptions (notamment Bernard Droz et Evelyne Lever, Histoire de la Guerre d'Algérie, éd. Seuil, Points Histoire, p.108) l'historiographie voit en Bellounis un traitre (Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité, Les éditions Jeunes Afriques, 1980 réédition, 1985, p. 151,157 et 161) ou, un maquisard messalite qui « rejoint directement l'armée française » (Benjamin Stora, La Gangrène et l'oubli, éd. La Découverte, 1992, p.143 ou Histoire de la guerre d'Algérie, éd. La Découverte, 1993, p.36).

Le document que publient les éditions de l'Aube apporte un tout autre éclairage. Il a été rédigé en 1959 par un auteur anonyme. Cette pièce a versé au dossier de l'histoire de cette guerre et notamment des rapports MNA-FLN mérite l'attention pour une double raison : il s'agit du seul document qui, de l'intérieur même du groupe Bellounis, relate cet épisode; ce texte brille par le souci d'objectivité et de rigueur de son auteur qui, d'entrée et fort honnêtement, place le lecteur dans une position critique : « posons clairement que outre que, tout en se réclamant de la plus complète objectivité, nos sources sont unilatérales ».

Le document montre comment au début de l'année 1957, le groupe Bellounis, confronté à la fois à une offensive du FLN et à des actions répétées de l'armée française, est au pied du mur. Seules deux portes de sorties se présentaient alors : se rallier à l'armée française ou se rallier au FLN. Hostile - pour nombre de militants et maquisards messalistes il s'agit d'un euphémisme - aux « frontistes » et à leurs desseins hégémoniques, sans doute aussi quelques peu mégalomane ou naïf, Bellounis échafaudera une autre solution. Bellounis qui « avait une très haute opinion de sa personne » écrit non sans malice le rédacteur de ce document « en vint à l'idée de traiter avec la France de puissance à puissance » (sic). Ce qu'il propose aux autorités militaires ce n'est pas un ralliement mais une sorte de trêve. « Bellounis n'avait quant à lui aucun doute sur l'inestimable chance qu'il offrait aux Français en leur proposant un pacte. Il se considérait suffisamment pour cela » note l'auteur...

Et voilà donc Bellounis et son armée, - l'ANPA - qui reçoit des autorités françaises armes, munitions, argents, médicaments.... En contrepartie l'autoproclamé général s'engage à lutter contre le FLN mais aussi à ne déposer les armes « qu'après la solution du problème algérien ».

Dans sa stratégie qui consiste à mettre en place des contre-maquis aux maquis de l'ALN, l'armée française réussira avec Bellounis autrement mieux qu'avec l'épisode kabyle des Iflissens qui s'est soldé en 1956, pour les autorités coloniales par un désastre (voir Camille Lacoste-Dujardin, Opération oiseau bleu, La Découverte, 1997).

Certes, d'une centaine d'hommes en mai 1957, l'armée de Bellounis comptera au début de l'année 1958 près de 8 000 hommes, armés, encadrés et, si l'on en croit le rédacteur de ce document, convaincus qu'un jour ou l'autre il faudra bien « remonter au djebel » et reprendre la lutte pour l'indépendance, c'est à dire mettre un terme à cet accord qui n'est qu' « une mise en veilleuse » de la lutte contre la France.

L'armée de Bellounis respectera - en partie seulement - les termes de l'accord. Ses rapports avec les autorités militaires seront marqués par la méfiance et une tension, perceptible dès septembre 1957. Les pressions de l'armée française seront continuelles et croissantes, au point qu'en mars 1958 Bellounis ordonne à ses hommes de reprendre le maquis.

Il semble que l'échec de Bellounis - qui trouvera la mort en juillet 1958 au cours d'un accrochage avec une unité française - soit moins liée à la réaction française qui passe à l'offensive le 21 mai 1958 contre un groupe de Bellounis, qu'à l'incapacité du « général » messaliste à gérer politiquement les fruits d'un montage militaire qui dans un premier temps et sur le terrain sert ses intérêts. Il ne saura jamais faire valoir l'intérêt de son « bluff » à la direction du MNA et à Messali Hadj en premier lieu qui, suspicieux, croient à l'existence de clauses secrètes et refusent de se prononcer sur cette expérience. Insuffisance politique aussi, face à une dissidence menée par l'un de ses hommes à laquelle il opposera une politique d'épuration là où sans doute la conciliation lui aurait permis de maintenir intact son armée et ses forces.

Honneur aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Le FLN ne s'est pas privé d'exploiter cet épisode de sa guerre contre le MNA. C'est ce que rappelle Edgar Morin dans sa présentation. Après la liquidation physique des hommes du MNA, la propagande du FLN va procéder à la liquidation morale d'un mouvement qui avait sans doute les mêmes ambitions monopolistes : « les messalistes furent traités par le FLN de traitres, policiers, collaborateurs des Français, et beaucoup d'intellectuels français de gauche en demeurent encore persuadés ».

Edgar Morin dit n'avoir jamais renoncé à ce « devoir de restitution historique » depuis cette année 1959 où, de « façon mystérieuse » ce texte lui parvient à Paris. A l'époque, celui qui participa à la création du Comité des Intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord ne pu publier ce texte : « montrer que les gens qui combattaient pour l'indépendance algérienne n'appartenaient pas tous au FLN perturbaient le manichéisme de guerre (...). Il y avait bel et bien une mythologie FLN et celle-ci écartait tous les éléments gênants qui pouvaient la contredire ».

Dans sa présentation Edgar Morin ne se contente pas de contribuer au rétablissement de la vérité historique et partant à montrer la complexité de la Guerre d'Algérie. Non, il fait un parallèle entre cet épisode et la situation de l'Algérie de la fin des années 90.

Edition de l'Aube, 1998 -

Sommeil du Mimosas

Amin Zaoui

Sommeil du Mimosas

"Pluie de balles. Festin d'une mort multicolore. "Partons d'ici. Mais où allons-nous?" Lina fêtera son huitième anniversaire, le dix-sept mars prochain : " nous allons là où nous trouverons les rails !".

"Pluie de balles. Festin d'une mort multicolore. "Partons d'ici. Mais où allons-nous?" Lina fêtera son huitième anniversaire, le dix-sept mars prochain : " nous allons là où nous trouverons les rails !".

Au dessus de nos têtes le ciel n'est qu'un vaste vide sans clémence."

Ainsi commence La Sonate des loups, la seconde nouvelle du livre d'Ami Zaoui intitulé Sommeil du mimosa qui est aussi le titre de son premier récit. Voila, en quelques mots, résumé l'univers de ces deux textes: la mort, un quotidien vide et borné et l'irrépressible besoin humain de fuir, de donner un sens à l'existence.

Dans Sommeil du mimosa, Mehdi tout nouveau directeur du service funéraire de la ville d'Oran est englué dans une existence sans intérêt. Dans son appartement-bocal il cherche à fuir sa solitude en volant quelques occupations quotidiennes d'une autre solitude, celle de sa voisine Racha et de ses filles, Soha et Salwa. Par une convention tacite, un naturel et particulier instinct de survie, chacun guette l'autre, épie ses faits et gestes, alimente ses journées des habitudes de l'autre. "Torture de deux solitudes : la sienne et la mienne". Le bocal n'est plus seulement cet espace clos, borné, circulaire, il est aussi cette transparence qui fait de son occupant le locataire du vide.

L'amour, même fantasmé, et le vin ouvrent bien quelques brèches. Mais ces échappatoires, ces "fissures ouvertes sur les murs de la solitude" ne suffisent pas à laisser entrer dans ces vies brisées la lumière de l'horizon.

Il faudrait fuir. Partir vraiment. Comme le père de Mehdi qui n'a pas hésité à abandonner femme et enfants pour "choisir sa mort" et se retrouver à Alep. Aidé en cela par un ami écrivain, Mehdi finira par partir mais d'une bien originale façon.

Partir c'est aussi ce que conseille la mère de Bakh à son fils dans le second récit. Elle vient chaque semaine ravitailler son rejeton cloîtré depuis 47 jours dans son appartement-refuge, sa "garçonnière" comme il le dit. Sa porte est en fer blindée, attentif au moindre bruit suspect dans l'escalier, il vérifie plusieurs fois par jour le système de sécurité et s'empresse d'éteindre la lumière à la moindre alerte. La nouvelle colle au drame algérien : Bakh, journaliste passionné de Derrida, ce "juif algérien, enfant errant de Bab el Oued", se terre dans son appartement après que Jamila, la femme qu'il aimait ait été égorgée. Et tandis que "les minarets hurlent comme les loups", tandis que "Dieu est absent de nos cieux, séduit par la "victoire" des talibans à Kaboul" les morts et les assassinats défilent. D'ailleurs, "il n'y a plus de mort, il n'y a qu'une tuerie". "Les renards ont vidé la mort de sa taille mystique" écrit Amin Zaoui.

De dehors il entend les tirs, les sirènes, les ambulances, les patrouilles militaires, les contrôles de police musclés. Il y a aussi, aperçu à travers les persiennes, un homme qui, depuis plusieurs jours, rôde autour de l'immeuble... De sa fenêtre Bakh voit sa ville, Oran, poursuivre sa descente aux enfers, "encerclée, envahie par les monstres". Avec l'évocation de la ville qui aurait été fondée au dixième siècle par des marins andalous, Amin Zaoui remémore les noms de Roblès, Camus, Sénac, brosse le portrait de H'Lima "fille d'un père français et d'une maman algérienne" ou celui de Pedro Legrand, Oranais d'Andalousie, "communiste, maquisard au côté du FLN pour l'indépendance et la liberté (...) trahi derrière le comptoir de son petit restaurant par un de ses clients" devenu une semaine plus tard "Emir". A Oran, Alger, Lyon ou Washington "les émirs poussent, les minarets poussent et les fatwas poussent aussi".

Il y a aussi la figure de Reinette l'oranaise. Bakh, au cours de son service national va brancher une cassette de la chanteuse sur le haut parleur de la mosquée : "une juive élève sa très belle voix depuis le toit de la mosquée". Tout un symbole.

Comme est symbolique aussi la place des femmes dans ces deux récits où Amin Zaoui rapporte combien "les minarets bavards injurient les femmes" et rendent licites des pratiques inhumaines

A l'instar de cette princesse chinoise qui découvrit la soie parce qu'une petite boule de cocon tomba dans sa tasse de thé, Bakh "attend la tombée d'une boule magique entre les mains de l'ange dormant", sa fille Ismahane. D'ici là, cet amateur impénitent du ballon rond décide, "libéré de la peur ou de la vigilance" de se rendre à une rencontre de football...

Amin Zaoui est né en 1956 dans l'ouest de l'Algérie. En 1994, alors qu'il accompagnait sa fille à l'école, il échappe à un attentat. Un an plus tard il est accueilli par le Parlement des écrivains de Strasbourg. Il résidera un temps à Caen, ville membre du Parlement dite "ville-refuge" "pour tous ceux dont la liberté d'expression et la vie même sont menacés". Comme directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie, il sera limogé pour avoir invité le poète Adonis dont la conférence déplue dans les milieux conservateurs et les cercles dirigeants (voir Le Matin du 28 octobre 2008).

Depuis 1981 Amin Zaoui a publié de nombreux romans et nouvelles en arabe ainsi que deux essais en français. En 2003 il faisait paraître un essai intitulé La Culture du sang, fatwas, femmes, tabous et pouvoirs (au Serpent à plumes) dans lequel il dénonçait bien des travers des sociétés arabes. Son dernier roman, La Chambre de la vierge impure vient d'être publié par les éditions Fayard.

Edition Le Serpent à plumes, 1998, 156 pages

-

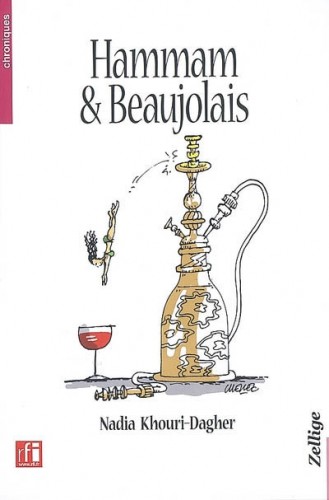

Hammam & Beaujolais

Nadia Khouri-Dagher

Hammam & Beaujolais

Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?

Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?

Avec simplicité - mais non sans profondeur - Nadia Khouri-Dagher, revient sur son histoire personnelle et familiale pour saisir les différences, des plus prosaïques aux plus sacralisées, qui distinguent Français et Libanais. Les traditions et les façons d'être peuvent différer, il n'en demeure pas moins qu'elles servent toutes les mêmes desseins : vivre, partager, échanger, aimer... Qu'est qu'être Français alors ?

À lire Nadia Khouri-Dagher, on retient un art de vivre, une gastronomie, une légèreté et un goût pour l'impertinence, pour la conversation et l'échange (on pense ici à Jack-Alain Léger). La « francitude » se niche aussi loin des grandes villes, dans les cultures régionales, dans la culture populaire aussi, véhiculée entre autres par son médium n°1 la télévision et par la radio.

Pour l'auteur, issue d'une société autrement cloisonnée socialement, la France c'est aussi la découverte de l'égalité entre hommes et femmes, la découverte des brassages sociaux... de sorte que « les enfants d'émigrants pourront devenir Français quand ils seront plongés dans la société de France (...) ». « L'Andalousie moi je la vis à Paris », « dans l'Occident métissé » écrit l'auteur. Dans la France mondialisée, de plus en plus métissée, l'idée d'un modèle culturel ou civilisationnel unique, qui fut dans un passé récent souvent hautain et méprisant pour les peuples colonisés ou dominés, s'estompe.

« Passer d'une culture à une autre est (...) une leçon de relativisme culturel » explique Nadia Khouri-Dagher. Ainsi si le vin - en l'occurrence le beaujolais - est célébré en France, en Orient ce serait plutôt le haschich qui tourne les têtes. Et de rappeler justement qu'avant que le rigorisme religieux n'étouffe les sociétés arabes, le vin était aussi chanté par les poètes arabes.(1) Le vin et l'amour. Ainsi plaisirs, raffinements, légèreté... ignorent les frontières et savent se jouer des barrières linguistiques ou autres.

« Mes vingt années d'anthropologie, d'études et de voyages m'ont appris que rien ne ressemble plus à une réunion de famille qu'une autre réunion de famille, l'affection d'une grand-mère à celle d'une autre grand-mère, un rire d'enfant heureux à un autre rire d'enfant heureux (...), la fierté d'une identité culturelle à celle d'une autre identité. »

Hammam & Beaujolais est un hymne à l'échange, au partage et à la compréhension de l'autre... Mais le souci, louable, de confondre les fausses différences et de démontrer l'inanité d'un soi disant « choc des civilisations » ne doit tout de même pas faire l'économie des spécificités et de ce que François Julien nomment les « écarts » lorsqu'ils existent. On a parfois l'impression que l'auteur, emportée par son élan et sa volonté démonstrative, en vient à minimiser ces particularités (on pense bien sûr à la question religieuse ou au statut de la femme).

Pour autant, dans son article sur la joie - érigée en Orient « comme dans bien d'autres pays » en une forme de savoir vivre, Nadia Khouri note : « la joie (...) n'appartient à aucune culture en exclusivité. Mais que la civilisation moderne, soucieuse d'efficacité et de productivité, et qui laisse moins de temps à la convivialité, gomme chaque jour partout un peu plus. » Et si le vrai problème n'était pas les différences culturelles, bien relatives donc, mais plutôt l'émergence d'une nouvelle culture, cette « modernité » froide, techniciste, productiviste (la nouvelle barbarie dont parle Edgar Morin) qui partout valorise rendements, résultats et machines sur les hommes et sur les femmes ?

1. Voir notamment Muhammad al-Nawâji, auteur égyptien du XIVe siècle : La Joie du vin. L'Arène du cheval bai, traduit de l'arabe par Philippe Vigreux, éd. Phébus, 2006.

Edition Zellige, 2008, 220 pages, 19 €