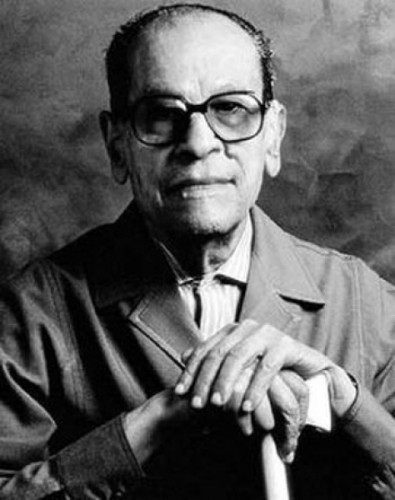

Sonallah Ibrahim

Turbans et chapeaux

De l’expédition de Bonaparte en Egypte on ne retient que les quarante siècles qui du haut des pyramides contemplaient l’armée du général, l’armada de savants qui collait aux basques du Corse vindicatif, Champollion et ses hiéroglyphes et autre pierre de Rosette. En Egypte, comme ailleurs, la France prétendit apporter la civilisation et le bien être au nom de l’universalisme et de l’amitié entre les peuples. Rien de nouveau sous le soleil... Mais voilà, les peuples qui ont eut le « privilège» de goûter aux douceurs de la civilisation « made in France » en ressortent avec quelques indigestions. Pour peu que l’on accepte de décentrer son regard, et de les écouter, ils aident à envisager cet angle mort de la mémoire et du récit national.

De l’expédition de Bonaparte en Egypte on ne retient que les quarante siècles qui du haut des pyramides contemplaient l’armée du général, l’armada de savants qui collait aux basques du Corse vindicatif, Champollion et ses hiéroglyphes et autre pierre de Rosette. En Egypte, comme ailleurs, la France prétendit apporter la civilisation et le bien être au nom de l’universalisme et de l’amitié entre les peuples. Rien de nouveau sous le soleil... Mais voilà, les peuples qui ont eut le « privilège» de goûter aux douceurs de la civilisation « made in France » en ressortent avec quelques indigestions. Pour peu que l’on accepte de décentrer son regard, et de les écouter, ils aident à envisager cet angle mort de la mémoire et du récit national.

Ainsi, Sonallah Ibrahim, né en 1937 au Caire, auteur d’une dizaine de romans, offre l’occasion de revisiter nos manuels scolaires. Turbans et chapeaux est un roman historique écrit sous la forme d’un journal rédigé par un jeune disciple du cheikh Jabarti, lui-même auteur d’une célèbre chronique sur la présence française en Egypte. Du 22 juillet 1798 au départ des troupes françaises, le narrateur consigne tout de ce qu’il voit, entend, vit, partage, subodore, ressent, échange… Comme traducteur à l’Institut d’Egypte, disciple d’un cheikh qui siège au divan mis en place par les Français, ami du copte Hanna et du très religieux Abdel-Zaher, et, last but nos least, amant de « la Citoyenne Pauline », il est idéalement placé pour faire briller le kaléidoscope de la société égyptienne en ces temps d’occupation française. Une occupation de « trois ans et vingt et un jours ». Comme notre homme sera aussi de l’expédition « calamiteuse » et meurtrière de Syrie où « les Français s’étaient transformés en bêtes furieuses (…) », le panorama devient complet.

Car cette présence française n’a rien à voir avec le tableau idyllique d’une armée en goguette et pérégrination intellectuelle. La soldatesque de Bonaparte est une armée d’occupation et comme telle se livre aux pires exactions et sème la terreur : multiplication des humiliations, extorsions de fonds sous forme d’impôts nouveaux et de taxes imposées, profanation de lieux saints (l’Azhar) et autres livres et Coran avec, aussi et déjà, l’instrumentalisation de l’islam par Bonaparte quand ses intérêts le dictaient, pillages, viols, têtes coupées, exécutions sommaires d’hommes et de femmes, villages incendiés, etc. Un avant goût de « l’œuvre civilisatrice » de la France en Algérie…

Certes ! Certes ! La France en Egypte c’est aussi des travaux de voirie, des mesures d’hygiène pour prévenir les maladies, la mise en place d’un système de transport du courrier et des voyageurs, de nouveaux moulins à blé, le développement des sciences et des techniques, un foisonnement intellectuel et des projets à tire-larigot comme ce canal entre mer Rouge et Méditerranée… Mieux peut-être - involontairement sans doute - l’influence française gagnera quelques esprits éclairés, préfigurant peut-être la future Nahda (Cheikh Hassan el-Attar dans le roman) et semant l’idée d’indépendance, histoire de se délivrer du joug ottoman. Mais voilà ! Selon le mot prêté à Kléber, il faut « presser l’Egypte comme un citron pour y établir une colonie durable ».

Lassitude, exaspération et révolte grondent au point que notre narrateur, plutôt inoffensif, en vient à rédiger quelques libelles qu’il affiche sur les murs de la ville, invitant les « Français infidèles » à déguerpir et fissa.

Ce que consigne le jeune narrateur n’est pas exactement du même tonneau que son maître par ailleurs notable : il y décrit la société cairote du XVIIIe siècle, le sort des minorités copte et juive, la vie intellectuelle, les différentes composantes sociales et ethniques de l’élite, les quartiers de la ville, le rôle des « Maghrébins », l’islam déjà instrumentalisé en arme politique de résistance… Il montre surtout la docilité des oulémas d’al-Azhar, des cheikhs et autres notables de la ville et la résistance de quelques uns.

Dans ce chambard notre narrateur vit un autre bouleversement, celui des sens et des repères culturels. Avec ardeur, il s’est amouraché de Pauline, l’amante infortunée de Napoléon. Entre deux rendez-vous avec le généralissime, elle lui sert du chocolat, lui joue Mozart, Beethoven, et La Marseillaise, lui fait découvrir Laclos et le transporte déjà au paradis des mahométans qui, comme chacun sait, regorge de charmantes houris.

Les Français sont chassés par les Ottomans alliés des Anglais. Les Turcs reprennent possession de la ville… « comme à son habitude, la population faisait la fête aux nouveaux arrivants et n’en augurait que du bien »… Mais très vite l’oppression de la Sublime Porte se révèlera aussi insupportable que celle exercée par les Français. Germe alors l’idée que face à ces Turcs arrogants, le salut viendra de l’Occident, et notamment de l’Angleterre.

Un récit foisonnant, admirablement conté, historique à souhait et pourtant si… contemporain.

Traduit de l’arabe (Egypte) par Richard Jacquemond, Actes Sud 2011, 278 pages, 22€

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir. Il y a des récits qui, malgré la noirceur des existences rapportées, parviennent tout de même à faire percer une infime lueur d’espoir dans les horizons les plus bougés. Ce premier roman de cette égyptienne d’origine libanaise, par ailleurs actrice de cinéma, réalisatrice et traductrice (on lui doit la traduction du Mont des chèvres du tunisien Habib Selmi), est de ceux-là. Et par les temps qui courent voilà qui revigore sans pour autant berner le lecteur sur le triste spectacle des hommes.

Il y a des récits qui, malgré la noirceur des existences rapportées, parviennent tout de même à faire percer une infime lueur d’espoir dans les horizons les plus bougés. Ce premier roman de cette égyptienne d’origine libanaise, par ailleurs actrice de cinéma, réalisatrice et traductrice (on lui doit la traduction du Mont des chèvres du tunisien Habib Selmi), est de ceux-là. Et par les temps qui courent voilà qui revigore sans pour autant berner le lecteur sur le triste spectacle des hommes. L’Immeuble Yacoubian

L’Immeuble Yacoubian