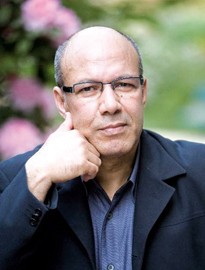

Salah Guemriche

Abd er-Rahman contre Charles Martel. La véritable histoire de la bataille de Poitiers

732. Poitiers. Longtemps considérée comme l’un des mythes fondateurs de la nation française, la fameuse bataille aurait permis à Charles Martel d’« écraser » les Arabes évitant ainsi à la France et à la chrétienté le turban et le hidjab. Que s’y est-il vraiment passé ? Que signifiait pour les contemporains cette belliqueuse passe d’armes entre une coalition chrétienne hétéroclite menée par Charles Martel et une armée sarrasine constituée de Berbères, de Juifs, de Mozarabes, de captifs chrétiens et autres mercenaires dirigée par l’émir Abd er-Rahman ? Quelles traces cette bataille laissa-t-elle dans les mémoires ? C’est à toutes ces questions et à quelques autres – notamment la place de l’histoire dans le jeu de l’intégration – que s’attèle le romancier et journaliste Salah Guemriche. Notre auteur n’en est pas à son coup d’essai avec Poitiers. En 1995, il avait écrit un majestueux roman historique sur les amours d’une chrétienne et d’un musulman. Un mariage mixte, comme on dirait aujourd’hui, en plein Moyen-Âge. Et cela ne fut pas du goût des familles, soucieuses de pureté et d’endogamie confessionnelle. Surtout du côté mahométan. Car du côté de la belle Lampégie, fille d’Eudes, duc de Toulouse, ce mariage avec Munuza, le gouverneur de Narbonne, assurait une alliance, et permettait d’envisager plus sereinement les « coups de boutoir des légions franques de Childebrand, le frère de Charles Martel ». Du moins pour papa. Maman Waltrude, elle, peut-être moins au fait de géopolitique, regardait cette union comme « un amour d’Antéchrist ». A Cordoue en revanche, la mésalliance provoqua le courroux des Arabes pur sucre et gardiens de l’ordre. « Le danger était pressant » (…) Pressant oui mais moins pour l’Europe que pour l’Islam » écrit l’auteur. Alors, ni une ni deux, en un mot, fissa !, l’émir soi-même décida d’aller mater ce Berbère enamouré, de rétablir un peu d’ordre entre le croissant et la croix et d’en profiter pour calmer les velléités de ces Berbères récalcitrants et frustrés des fruits de leurs efforts. Non mais ! Pour moins que ça, aujourd’hui encore, on (ré)expédie ses rejetons au bled, on déshérite, on chasse, on violente ou on se retire sous sa tente… Déjà, en 716, Abd el-Aziz, le tout premier émir de Cordoue, paya de sa vie son mariage avec la très chrétienne Egilone, veuve de Rodéric.

732. Poitiers. Longtemps considérée comme l’un des mythes fondateurs de la nation française, la fameuse bataille aurait permis à Charles Martel d’« écraser » les Arabes évitant ainsi à la France et à la chrétienté le turban et le hidjab. Que s’y est-il vraiment passé ? Que signifiait pour les contemporains cette belliqueuse passe d’armes entre une coalition chrétienne hétéroclite menée par Charles Martel et une armée sarrasine constituée de Berbères, de Juifs, de Mozarabes, de captifs chrétiens et autres mercenaires dirigée par l’émir Abd er-Rahman ? Quelles traces cette bataille laissa-t-elle dans les mémoires ? C’est à toutes ces questions et à quelques autres – notamment la place de l’histoire dans le jeu de l’intégration – que s’attèle le romancier et journaliste Salah Guemriche. Notre auteur n’en est pas à son coup d’essai avec Poitiers. En 1995, il avait écrit un majestueux roman historique sur les amours d’une chrétienne et d’un musulman. Un mariage mixte, comme on dirait aujourd’hui, en plein Moyen-Âge. Et cela ne fut pas du goût des familles, soucieuses de pureté et d’endogamie confessionnelle. Surtout du côté mahométan. Car du côté de la belle Lampégie, fille d’Eudes, duc de Toulouse, ce mariage avec Munuza, le gouverneur de Narbonne, assurait une alliance, et permettait d’envisager plus sereinement les « coups de boutoir des légions franques de Childebrand, le frère de Charles Martel ». Du moins pour papa. Maman Waltrude, elle, peut-être moins au fait de géopolitique, regardait cette union comme « un amour d’Antéchrist ». A Cordoue en revanche, la mésalliance provoqua le courroux des Arabes pur sucre et gardiens de l’ordre. « Le danger était pressant » (…) Pressant oui mais moins pour l’Europe que pour l’Islam » écrit l’auteur. Alors, ni une ni deux, en un mot, fissa !, l’émir soi-même décida d’aller mater ce Berbère enamouré, de rétablir un peu d’ordre entre le croissant et la croix et d’en profiter pour calmer les velléités de ces Berbères récalcitrants et frustrés des fruits de leurs efforts. Non mais ! Pour moins que ça, aujourd’hui encore, on (ré)expédie ses rejetons au bled, on déshérite, on chasse, on violente ou on se retire sous sa tente… Déjà, en 716, Abd el-Aziz, le tout premier émir de Cordoue, paya de sa vie son mariage avec la très chrétienne Egilone, veuve de Rodéric.

Et oui ! à l’origine de la bataille de Poitiers il y aurait peut-être, un peu surement, une histoire d’amour occultée… Comme disait l’autre : « chercher la femme ». Ici, la belle se prénomme donc Lampégie, elle aurait fini ses jours dans un lointain harem oriental. Une légende, plus romantique et propice aux incursions… touristiques, voudrait que les amoureux reposent côte à côte dans un mystérieux édifice religieux, appelé mezquita par les Catalans du cru, mélange d’église et de mosquée, du côté de Planès en Cerdagne.

L’affaire étant réglée, histoire aussi peut-être de « rentabiliser » le déplacement, l’émir décide, sur l’insistance tout de même de son lieutenant berbérophobe Djedi ibn Zeyane, d’aller titiller plus avant les chrétiens et d’ouvrir « la route de la razzia du siècle ». Il faut dire que son armée - s’en était tout de même une, mais « levée à la hâte », une « armée de raids, une force de frappe, pas de conquête » - est grosse de soldats, de mercenaires et autres cupides désireux de s’en mettre plein le burnous à l’occasion de rapines tous azimuts. De Dax à Bordeaux, de Mont-de-Marsan à Périgueux, la soldatesque mahométane accumule un butin et des trésors de guerre conséquents. Tours excite les convoitises. Sa basilique regorge de trésors et pour l’émir, « la Rome des Gaules », représente un symbole. Son expédition sent l’improvisation, mais, avec le soutien d’Allah miséricordieux, rien n’est impossible au croyant. Alors « yalah ! » comme aurait dit sœur Emmanuelle et haro sur Tours.

En face, il n’est pas certain que ces cupides Sarrazins inquiètent le Pippinide en chef, Charles Martel. Mieux, les difficultés d’Eudes, le Toulousain réfractaire, pourraient faciliter ses visées territoriales en Aquitaine. Enfin, plus au nord, sa chère Austrasie demeure toujours menacée sur ses marges par les Saxes, les Burgondes, les Bavarois et autres Alamans.

Nos protagonistes semblent bien loin alors de jouer une « guerre de civilisation » avant l’heure ; de mener une querelle de clochés et de minarets en terre poitevine avant quelques votations helvètes d’un autre siècle ou encore d’incarner une France - et pourquoi pas encore une Europe -, dressée comme un seul homme face aux hordes sarrasines et mahométanes ; arabes et musulmanes comme on dirait aujourd’hui.

Guemriche montre les dessous des cartes : Abd er-Rahman semble plus emporté par son élan et l’avidité de ses troupes que maître d’un projet d’expansion mûrement préparé. Quant à Charles Martel, sensé avoir « écraser les Arabes à Poitiers », il aurait surtout cherché à étendre les limites de son influence et devenir, grâce à l’adoubement papal, calife à la place du calife, autrement dit virer ces rois fainéants de Mérovingiens pour asseoir sur le trône une nouvelle dynastie, la sienne, les Carolingiens. C’est son fils Pépin le Bref qui héritera de la couronne en 751.

La France comme l’Europe n’existe pas, pire : des exactions attribuées aux armées musulmanes ont été commises dans le Berry, en Provence, à Bourges, Nîmes, Arles, Béziers, Agde ou Montpelliers par « ces sauvages d’Austrasiens », les Franques du « tyran » Martel. D’ailleurs, « tiers-mondiste » avant l’heure, Anatole France le bien nommé, fait dire à un des personnages de La Vie en fleurs, anticipant tout de même de quelques siècles l’aura de la civilisation musulmane (et non arabe) : « c’est le jour de la batailles de Poitiers [que] la science, l’art et la civilisation arabes reculèrent devant la barbarie franque.. »

En introduction et dans un dernier chapitre, Salah Guemriche invite à repenser la place de l’histoire chez ses contemporains, à revisiter l’enseignement de ce moment historique dans les manuels scolaires et à se pencher sur les traces laissées dans les esprits et les mémoires de nos chérubins, de souche ou de « souche nouvelle » comme il se plait à définir celles et ceux qui, arrivés dans les valises des migrations, ont le bonheur de naître sur cette vieille terre gauloise, franque et un peu sarrasine, notamment du côté de Largentière ou en Aquitaine…. Entre autres.

Salah Guemriche se désintéresse des ressorts d’une identité nationale. Il montre d’ailleurs comment une conception utilitaire de l’Histoire a convoqué, au fil des siècles, Poitiers et Charles Martel « au gré des nécessités politiques ou idéologiques ». Ce qui intéresse ce franc-tireur, curieux et iconoclaste, c’est débusquer « la logique (…) d’une intégration nationale ». Citant Marc Bloch il rappelle que « l’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent ; elle compromet, dans le présent, l’action même ». Sans oublier ce proverbe arabe cité par le grand historien : « les hommes ressemblent plus à leur temps qu’à leurs pères ».

Edition Perrin 2010, 311 pages, 23€

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir. Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),  Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…

Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…