Fawaz Hussain

Les Sables de Mésopotamie

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

Les Sables de Mésopotamie est un récit d'enfance. Le regard qu'un jeune garçon porte sur les adultes et sur un monde en plein bouleversement. Nous sommes dans la région kurde de la Syrie dans les années soixante. Le gamin évolue dans une famille divisée, un père affectueux mais effacé, presque contraint à l'absence, une mère acariâtre et méchante, une belle mère et des demi-frères plus chaleureux, une grand-mère, gardienne des traditions culturelles, Zbéda la tante aussi bonne et douce que ses pâtisseries gorgées de miel... Avec le récit de la geste familiale, Fawaz Hussain recrée la vie du village, évoque quelques pratiques et croyances kurdes, dit la nostalgie d'un autre temps : celui où les langues, les religions et les communautés semblaient faire bon ménage. Celui où les Kurdes vivaient en paix. Si l'irruption du protectorat français au lendemain du démantèlement de l'Empire ottoman marque les premiers coups de boutoirs d'une modernité liberticide pour les Kurdes de Syrie, l'arrivée de l'idéologie panarabiste, du nationalisme arabe et le règne du parti unique signe définitivement la fin d'un monde. Le récit court sur une vingtaine d'années, depuis l'entrée du gamin en classe coranique et la découverte de la langue arabe - enseignement fort heureusement dispensé par un cheikh qui s'exprimait en kurde - jusqu'au sortir de l'université d'Alep. Tandis que les coups d'État succèdent aux coups d'État, tandis que de nouveaux dirigeants renversent les anciens, tandis qu'une nouvelle doxa nationaliste ou socialiste remplace la précédente, pour les Kurdes rien ne change ! La même politique d'exclusion, de vexations, de soumission ! Une politique violente visant à terroriser une population différente et indésirable. Ce n'est pas seulement le kurde que l'on assassine ici. Comme le montre en de nombreuses pages Fawaz Hussain, c'est au nom d'une prétendue unité et pureté arabe que l'on assassine la diversité et la riche histoire d'une terre où cohabitaient kurdes, arabes, arméniens, chrétiens, musulmans...

Dans ce champ de bataille où les langues et les hommes tombent, où la possibilité même d'un autre vivre ensemble s'efface jusque dans les consciences, où les imaginaires se rétrécissent et s'assèchent, l'enfant voit, lui, son horizon individuel s'élargir : par l'école d'abord, la langue française, les livres, puis, plus tard, l'université, la BD, le cinéma, l'amour aussi avec une belle et fugace romaine. Le legs culturel, comme le statut de minoritaire, peut aussi éveiller à une conscience de la différence. Une conscience non pas repliée sur soi mais disponible aux autres et à la diversité du monde.

Fawaz Hussain livre ici ses souvenirs sur un ton enjoué. Aucune dramaturgie dans le récit d'événements parfois douloureux. Les mots, comme l'enfance, se veulent curieux et gourmands, de cette gourmandise pour la vie qui, à l'instar des pâtisseries et autres plats kurdes fait briller les yeux de l'enfant et saliver le lecteur. Au cœur de la barbarie dont les adultes ont partout le secret, Fawaz Hussain parvient à préserver un îlot de candeur et de douceur : le temps de l'enfance. Le temps de toutes les promesses et de tous les espoirs. Il faut souhaiter que parmi les possibles à venir, les enfants, les communautés et tous les peuples de la région, ne s'enlisent pas définitivement « dans les sables mouvants et émouvants de Mésopotamie ».

Edition du Rocher, 2007, 303 pages, 17,50 €

Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.

Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain. « Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

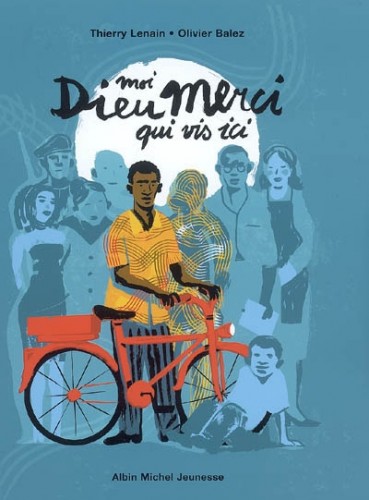

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice. Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence. Djilali Bencheikh est journaliste, spécialiste de l’immigration, féru d’actualités sportives, il tient une chronique littéraire quotidienne sur Radio Orient. Éclectique et gourmand, il est aussi nouvelliste et l’auteur d’un premier roman autobiographique, Mon frère ennemi. Il y racontait l’enfance de Salim dans un village de l’Ouest algérien. Le gamin avait alors sept ans et les nuages s’amoncelaient sur l’Algérie de papa.

Djilali Bencheikh est journaliste, spécialiste de l’immigration, féru d’actualités sportives, il tient une chronique littéraire quotidienne sur Radio Orient. Éclectique et gourmand, il est aussi nouvelliste et l’auteur d’un premier roman autobiographique, Mon frère ennemi. Il y racontait l’enfance de Salim dans un village de l’Ouest algérien. Le gamin avait alors sept ans et les nuages s’amoncelaient sur l’Algérie de papa.