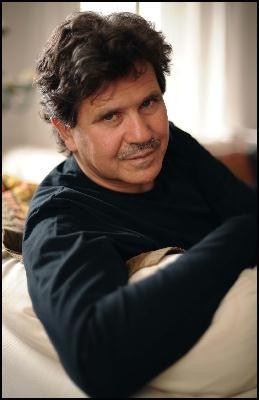

Amin Maalouf

Les identités meurtrières

Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.

Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.

L’identité complexe ici défendue n’est pas seulement une séduisante et salutaire construction théorique, elle correspond, en cette fin de siècle, à un élément essentiel de la modernité, elle est vécue, portée, avec plus ou moins de bonheur et de souffrance, par des millions d’hommes et de femmes que la vie moderne, les évolutions politiques et les révolutions dans les technologies de la communication placent à la croisée de nombreux chemins linguistiques, culturels, communautaires, nationaux ou, tout simplement, socio-professionnels.

Amin Maalouf cherche à dégager les voies d’une autre conception de l’identité. A une identité meurtrière, parce que réductrice, communautaire, tribale, etc., il témoigne, après et avec d’autres, d’une conception complexe de l’identité revendiquant des appartenances multiples, irréductibles. L’enjeu est d’importance : “ceux qui pourront assumer pleinement leur diversité serviront de “relais” entre les diverses communautés, les diverses cultures, et joueront en quelque sorte le rôle de “ciment” au sein des société où ils vivent”.

L’auteur ne limite pas sa réflexion à l’individu ou à la société. Sa pensée porte aussi sur les crises d’identité des pays du Tiers-Monde confrontés à une modernité née il y a plusieurs siècles en Occident . “Pour le reste du monde (...) la modernisation a constamment impliqué l’abandon d’une partie de soi-même”.

Il consacre de nombreuses pages à l’analyse, toujours dans une perspective historique et non idéologique ou religieuse, des différentes réponses du monde arabe à la nécessaire modernisation : nationalisme d’abord, islamisme radical ensuite.

La montée du religieux, n’est pas une spécificité musulmane. Elle correspond aussi bien à la chute du mur de Berlin, à la crise partielle du modèle occidental qu’aux impasses de nombreuses sociétés du Tiers-Monde. Elle est aussi et peut-être surtout liée au processus de “mondialisation”, à ces bouleversements en matière de communication. Alors, la montée du religieux ne serait pas, pour Amin Maalouf “une simple réaction” mais “peut-être une tentative de synthèse entre le besoin d’identité et l’exigence d’universalité”.

Dans le monde rêvé d’Amin Maalouf où “le besoin de spiritualité serait dissocié du besoin d’existence”, “séparer l’Eglise de l’Etat, ne suffit plus, tout aussi important serait de séparer le religieux de l’identitaire. (...) Il faudrait pouvoir satisfaire d’une autre manière le besoin d’identité”.

Amin Maalouf n’est pas un naïf. Il n’ignore pas les dangers de la mondialisation. Il les dénonce même : uniformisation, hégémonie idéologique, politique, économique ou médiatique, et même l’insupportable condescendance de certains en Occident...

Pourtant, cette mondialisation pourrait être une chance pour l’émergence d’une nouvelle conscience identitaire où l’appartenance humaine prendrait le pas sur la somme des appartenances.

La route est encore longue. Dans un ultime chapitre - “apprivoiser la panthère” - il explore les pistes qui pourraient aider à la naissance de cette nouvelle conscience identitaire. La connaissance - et la défense - des langues est au cœur des préoccupations de l’auteur. Les langues offrent “la merveilleuse particularité d’être à la fois facteur d’identité et instrument de communication. (...) la langue a vocation à demeurer le pivot de l’identité culturelle, et la diversité linguistique le pivot de toute diversité”.

Mais l’homme moderne ne fera pas l’économie d’une réflexion “sereine et globale” sur les moyens juridico-politiques qu’il se donne pour préserver la diversité des cultures. Le libanais Amin Maalouf met en garde contre les dangers et les dérapages du système des quotas ou du communautarisme. Il ne croit pas non plus que la loi du nombre – le suffrage universel – soit en la matière une garantie pour le maintien de cette diversité. “Ce qui est sacré, dans la démocratie, ce sont les valeurs, pas les mécanismes. (...) le mode de scrutin doit être adapté à cette exigence”. Des garde-fous institutionnels peuvent se révéler indispensables – il cite des exemples au Royaume Uni, en France, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud - comme pourrait l’être, dans des situations extrêmes de massacres ou de graves discriminations, une “supervision active de la part de la communauté internationale”.

Edition Grasset, 1999. Réédité en poche en 2001 (LGF)

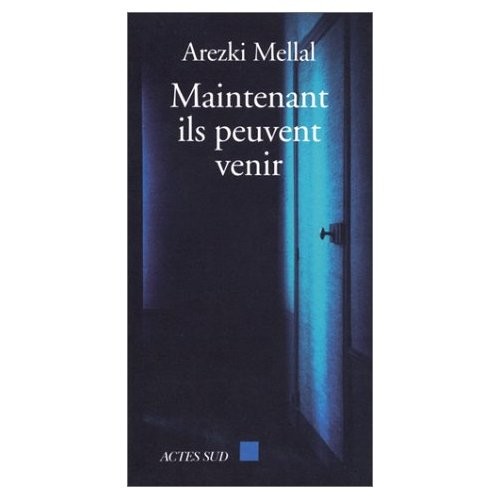

Arezki Mellal signait à cinquante et un an son premier roman, un texte attachant malgré des maladresses et la présence de quelques propos inutilement polémiques sur les Algériens exilés ou les romanciers édités en France. Dans le contexte algérien, le titre n’augure rien qui vaille et les sombres prémonitions du lecteur seront finalement au rendez-vous. L’horreur - qui n’en finit pas malgré les silences médiatiques - rythme le quotidien de ce récit situé au début de la décennie quatre-vingt-dix.

Arezki Mellal signait à cinquante et un an son premier roman, un texte attachant malgré des maladresses et la présence de quelques propos inutilement polémiques sur les Algériens exilés ou les romanciers édités en France. Dans le contexte algérien, le titre n’augure rien qui vaille et les sombres prémonitions du lecteur seront finalement au rendez-vous. L’horreur - qui n’en finit pas malgré les silences médiatiques - rythme le quotidien de ce récit situé au début de la décennie quatre-vingt-dix. Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète.

Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète. A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif.

A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif. Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales.

Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales.

Commencé il y a plus de quinze ans, Daniel Rondeau terminait ici son périple méditerranéen dans la ville où l’Europe et l’Asie s’étreignent. Souvent, le livre prend les allures d’un guide touristique. Certes, l’écriture est autre, élégante et spirituelle, mais le récit n’échappe pas à de longues descriptions architecturales et détours historiques construits sur une vaste érudition livresque. En forçant le trait, certaines pages laissent l’impression que, pour visiter Istanbul, il suffirait de rester confiné chez soi, avec force atlas et autres manuels.

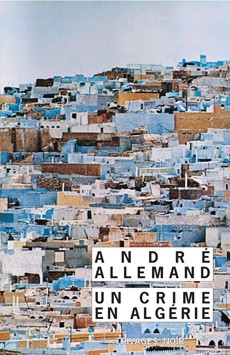

Commencé il y a plus de quinze ans, Daniel Rondeau terminait ici son périple méditerranéen dans la ville où l’Europe et l’Asie s’étreignent. Souvent, le livre prend les allures d’un guide touristique. Certes, l’écriture est autre, élégante et spirituelle, mais le récit n’échappe pas à de longues descriptions architecturales et détours historiques construits sur une vaste érudition livresque. En forçant le trait, certaines pages laissent l’impression que, pour visiter Istanbul, il suffirait de rester confiné chez soi, avec force atlas et autres manuels. Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.

Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne. L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes.

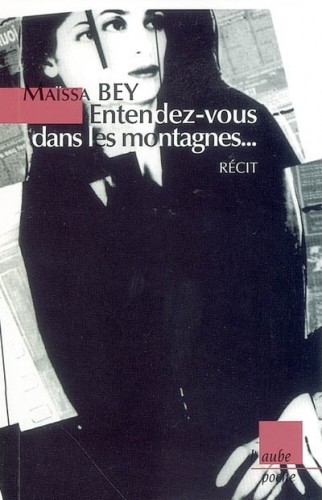

L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes. Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.

Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.