Pavel Hak

Trans

Écrivain tchèque de quarante-sept ans installé en France depuis 1986, Pavel Hak livrait ici son troisième roman après les remarqués Safari (2001) et Sniper (2002) tous deux publiés aux éditions Tristram. Après les violences de la guerre, il se penche sur d’autres violences, celle des migrations.

Écrivain tchèque de quarante-sept ans installé en France depuis 1986, Pavel Hak livrait ici son troisième roman après les remarqués Safari (2001) et Sniper (2002) tous deux publiés aux éditions Tristram. Après les violences de la guerre, il se penche sur d’autres violences, celle des migrations.

Dans Trans, Wu Tse tente de se frayer un chemin dans les dédales d’un monde gagné par le vertige sécuritaire et l’illusion de l’immigration choisie, un monde où tout doit être sous contrôle : les droits politiques, les corps, la circulation des hommes, les frontières… Dans ce monde prospèrent les dictatures, les virus, les injustices et les fermetures nationales, communautaires et autres.

Cauchemardesque est l’odyssée de Wu Tse qui le conduit à fuir la dictature qui sévit dans son pays mais qui, avant de réussir à rejoindre ce qui a tout l’air d’une contrée européenne, échoue dans une jungle, sans doute africaine, infestée de virus meurtriers, ensanglantée par des guerres civiles assassines et des cannibales estampillés autochtones pure sucre, d’autant plus friands de touristes et autres égarées qu’ils sont allogènes et donc marqués du sceau de l’impureté.

Cet improbable périple, dicté d’abord par la nécessité et non par le désir « de bénéficier des aides sociales » comme il se dit en ces temps de braderie présidentielle ici ou là, est marqué par la violence et la déshumanisation : violence de la misère et de la faim qui pousse les ventres vides, candidats à l’exil, à dévorer les cadavres d’autres miséreux, violence des réseaux de passeurs et de travail clandestin, violence des centres de rétention, violence faites aux corps depuis les expérimentations hallucinées d’un Mengele de la jungle africaine jusqu’aux entraves à la libre circulation des hommes, violence enfin et surtout infligées aux femmes dans des scènes de viol à répétition et de sexualité bestiales.

Mais si Trans se montre, sur un des aspects des migrations contemporaines, d’un réalisme nauséeux, il est aussi conte fantastique où l’humour flotte à la surface de l’insoutenable. À l’image du titre polysémique, l’écriture, gourmande en parenthèses, fonctionne à coups de flashs, les scènes et les situations défilent donnant un récit haletant de bout en bout. Entre réalité et fable, Pavel Hak montre que l’instinct de survie, l’énergie vitale et la quête d’amour de Wu Tse sont autant de passagers clandestins qui transpercent, traversent interdits, murailles, frontières, folies sécuritaires et autres ghettos de nantis. Entre sapiens et démens, ces deux pôles qui rythment l’histoire de l’humanité (Edgar Morin), il n’est pas certain que la sagesse et le juste soient du côté des respectables et proprets tenants d’une urbanité de façade et d’une idéologie qui fait du gain l’objectif et de l’homme un moyen.

Pavel Hak, qui a lui-même connu l’expérience de la clandestinité en Italie, semble dire à ceux qui, « obsédés par religions idéologies origines propriété », érigent des murs et des interdits : « Les hommes fuyant la misère sont un fléau qu’aucune mesure de sécurité ne peut arrêter. Ils sont des milliers, ne possèdent rien. N’ayant rien, ils ne craignent rien (puisqu’ils n’ont rien à perdre). Et rien ne peut les faire renoncer au rêve de prospérité que la misère a injecté dans leurs têtes. »

Trans n’invite pas à un choix naïf et illusoire entre deux mondes, mais montre la part de rêve et de vie que portent en contrebande des hommes et des femmes, fuyards par nécessité et réduits à la clandestinité parce qu’ils transportent avec eux un viatique devenu subversif : l’humanité, une humanité qui, même si elle n’est pas pour tous une et indivisible, aurait intérêt à être un peu plus solidaire.

Edition du Seuil, 2006, 188 pages, 15,90 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 48

-

Trans

-

L’écho du silence

Jean Pierre Robert

L’écho du silence

Bien des livres de cette rentrée littéraire 2009 reviennent sur la Guerre d’Algérie. On pense notamment à Annelise Roux, La Solitude de la fleur blanche (Sabine Wespieser), Laurent Mauvignier, Les Hommes (Minuit), Francine de Martinoir, L’Aimé de juillet (J. Chambon), Marc Bressant, La Citerne (de Fallois) et même à l’excellent Jean-Michel Guenassia, Le Club des incorrigibles optimistes (Albin-Michel). Depuis une dizaine d’années, peut-être un peu plus, la littérature française revient, sous la forme de témoignages, romancés ou non, de fictions, sur la fin de la présence française de l’autre côté de la Méditerranée. Le mur du silence lui aussi tombe. Retour sur un livre paru en 2002.

Bien des livres de cette rentrée littéraire 2009 reviennent sur la Guerre d’Algérie. On pense notamment à Annelise Roux, La Solitude de la fleur blanche (Sabine Wespieser), Laurent Mauvignier, Les Hommes (Minuit), Francine de Martinoir, L’Aimé de juillet (J. Chambon), Marc Bressant, La Citerne (de Fallois) et même à l’excellent Jean-Michel Guenassia, Le Club des incorrigibles optimistes (Albin-Michel). Depuis une dizaine d’années, peut-être un peu plus, la littérature française revient, sous la forme de témoignages, romancés ou non, de fictions, sur la fin de la présence française de l’autre côté de la Méditerranée. Le mur du silence lui aussi tombe. Retour sur un livre paru en 2002.

« Non toute cette souffrance n’avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu’il pensait déjà qu’il faudrait repartir et qu’il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu’il sentait que de toute façon le père n’était pas prêt à l’entendre ».

« Pas prêt à l’entendre » ! le père... pas plus la fiancée d’ailleurs : « (...) à elle non plus, il n’avait pas pu parler. Elle lui semblait trop loin de lui, inaccessible dans ses rêves d’enfant ». Entendre quoi d’ailleurs ? Les récits d’une guerre sans nom dont la majorité des Français de métropole n’avait fichtre rien à faire ?! Les crimes et abominations commis par l’armée au nom du maintien de l’ordre ou de la pacification ? Mieux valait rester loin de tout cela ! S’interroger sur la présence française en Algérie et triturer « nos » mentalités travaillées par cent trente-deux ans de colonialisme ? Allons allons, il y avait mieux à faire que perdre son temps pour ces « indigènes » : ils veulent leur indépendance, qu’on l’a leur donne et basta !

Alors, « le Dégonfleur », en permission dans sa famille, s’était tu. Lui, comme des milliers d’autres de son âge. Avoir vingt ans dans les Aurès ! Une nouvelle fois, l’écho de ce long et lointain silence s’échappe de blessures jamais refermées. Une mémoire toujours tourmentée laisse remonter à la surface des souvenirs jamais disparus.

Dans ce premier roman, Jean Pierre Robert revient donc sur cette douloureuse page de l’histoire nationale. Nous sommes en 1961. Au cœur du massif des Aurès. Tournant le dos aux simplifications et au manichéisme, la structure romanesque met en vis-à-vis tout au long du récit deux personnages. L’un est Français, « le Dégonfleur », l’autre est Algérien, « l’homme de Nara » - du nom de son village rasé par l’armée française - celui qu’on appelle aussi « l’Absent ». Il ne dit plus rien et ne voit plus rien parce que « les Français lui avaient brûlé les yeux, [et] les djounouds lui avaient arraché la langue ». « Le Dégonfleur » et « l’Absent » seront entraînés dans cette guerre, malgré eux. Ils en seront aussi les victimes. Pas celles tombées au champ d’honneur. Non. Seulement celles, plus nombreuses, qui, en France mais aussi en Algérie, tairont leurs souffrances. Souvent, dans ce dernier pays, les souffrances se doublent de l’injustice. Car les exactions, les tortures, la justice expéditive ne sont pas le seul fait de l’armée française - ici des bérets verts de la légion ou des harkis représentés entre autres par « l’Enfant ». Elles sont aussi de l’autre côté et une juste cause ne peut absoudre les mauvaises actions.

Jean Pierre Robert décrit la vie à la caserne, l’ambiance fait d’ennui, d’attente, de petites et de grandes compromissions, de solitude, de nuits « sans rêve », de peur et de mort. Avec « le Dégonfleur » il y a le caporal, cet ancien étudiant gauchiste de la Sorbonne qui cherche « à sauvegarder un peu de sa dignité perdue » ; il y a aussi le caporal-chef qui n’est pas loin de la quille. Ensemble, ils seront témoins de tortures infligées à des prisonniers. « On savait bien que près du PC, dans l’officine du sergent harki, les interrogatoires n’étaient pas tendres. (...) Comme on n’y pouvait rien, on n’en parlait pas et d’ailleurs on préférait ne pas trop savoir (...) ».

À Alger, tandis que les généraux font leur putsch, Jean Pierre Robert tire une salve contre ceux qu’il appelle « les brailleurs » ou « les excités d’Alger » : « (...) dans la belle ville blanche, au bord de la Méditerranée si bleue, les vrais Français gueulaient leur enthousiasme guerrier, et ils avaient bien raison, ces héroïques civils qui ne risquaient rien ». À la caserne, les officiers se déballonnent, les postes radio grésillent, la troupe discute, les subalternes prennent les choses en main, et la légalité républicaine triomphe, « et au commando, on se disait que çà valait mieux comme ça ».

La guerre se poursuivant encore un temps, l’auteur montre les horreurs, dit les tortures, ne cache rien semble-t-il des exactions. Il faut en passer par là pour faire comprendre au lecteur « le mal » et « la honte » ressentis. « C’est pour des choses comme cela que les soldats, dans les guerres, ils n’écrivent rien d’intéressant à leur famille et qu’après, ils ne parlent pas ».

Pour ceux qui ont souffert, la paix est « une nouvelle souffrance, un nouveau coup qui coupe le souffle et fait perdre la tête. Parce que tout ce qui a été subi et qui a fait si mal devient tout à coup inutile et ridicule. (...). Il y a de quoi devenir fou. Beaucoup se protègent en faisant semblant, semblant d’oublier, semblant d’être heureux et ils essaient de vivre. Mais pas tous. Il y a ceux qui ne peuvent pas et dont la tête éclate ».

Gallimard, 2002, 223 pages, 15 €

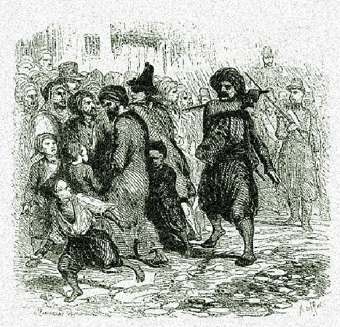

Illustration :

ALGER-1839

Chiaoux et karamoussa , deux officiers de police volontaires, repoussent la foule algéroise (les enfants tout particulièrement) au passage des troupes françaises de retour d'expédition (collection annales algériennes) -

Ma Boîte noire

Driss Ksikes

Ma Boîte noire

Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.

Un écrivain qui accable son lecteur de ses angoisses existentielles et pleure sur sa plume sèche devant une page désespérément blanche ou mal noircie est souvent ennuyeux. Dans Ma Boîte noire, le narrateur, Mokhtar, revisite son passé et raconte justement la genèse tourmentée d’un roman qu’il est en train d’écrire. Balancement entre mémoire et fiction pour, in fine, voir l’écriture se nourrir du vécu. Exercice périlleux donc, d’autant plus que Driss Ksikes n’évite pas quelques fautes de goût ou lieux communs du genre : « Au fait, j’ai décidé d’écrire un livre. Ce n’est pas la première fois que j’y pense. Je me suis toujours pris pour un écrivain. Depuis le jour où je surpris mon moniteur de colonie de vacances qui se mastiquait le mastodonte (périphrase grotesque indiquant qu’il se masturbait), j’ai compris qu’il y avait des choses à dire et d’autres indicibles. Reste à les écrire ». Et, à propos de l’écriture : « entre les fastes de la diarrhée et les timidités de la constipation, j’allais trouver ma voix. ». Pourtant, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l’eau du bain : Ma Boîte noire renferme une trame romanesque, en l’occurrence mémorielle et existentielle (celle de Mokhtar), captivante par ses rebondissements et révélations, et son sujet demeure, à n’en pas douter, l’un des plus brûlants au Maroc et ailleurs en Afrique du Nord : le droit au plaisir et la liberté individuelle.

Après la mort de Tante Maria, Mokhtar s’installe dans l’appartement de la défunte. À la faveur de ce déménagement, l’homme revisite son passé et s’attèle à satisfaire sa vocation d’écrivain. Son sujet d’écriture est tout trouvé, ce sera Tante Maria. Cette femme, en apparence probe et respectueuse des convenances sociales et religieuses, cacherait en fait, dans l’intimité de son appartement, quelques inavouables secrets. Duplicité et ambiguïté donc. Tout est bon pour alimenter les fantasmes du neveu, lui-même surpris que sa « tête soit peuplée de tant de promiscuité ».

Chez Mi Saliha, la voisine, entre trois joints et quelques verres, tombent deux révélations sur la véritable personnalité de sa tante. L’une alimentera son roman, l’autre sonne comme un coup de théâtre, un coup de théâtre qui lui fera porter un tout autre regard sur sa tante si mal aimée depuis ce temps lointain où, castratrice, elle mit fin aux dangereux attouchements auxquels il se livrait, dans un placard, avec la jeune Zina. Les révélations de Mi Saliha feront coïncider écriture et vécu le tout servi par une trame mémorielle tissée par le désir et la sexualité. Avant Zina, il y a eu Zahra, l’initiatrice, et, après, Warda, la cousine au slip rouge. C’est d’ailleurs au nom de la liberté sexuelle qu’adolescent, Mokhtar se brouillait avec son père et quittait, quinze ans plus tôt, le domicile familial.

Car Mokhtar, « attaché à la compagnie des femmes », est une espèce rare et suspecte aux yeux des « conservateurs vicieux » à l’instar du proviseur du lycée où il enseigne ou de ses collègues du genre de M.Sallam, prof d’éducation islamique, digne représentant de la « junte masculine » pour qui la « promiscuité » commence avec la « mixité ». Jeune, Mokhtar chercha bien dans la voix de Dieu à calmer ses ardeurs. En vain : « je reniflais désespérément le musc qui emplissait la mosquée. Il ne me menait nulle part. Dieu s’éloignait. L’image de Zahra, origine de mon plaisir inextinguible devenait envahissante, irrésistible. » Une image si forte, si présente que Mokhtar ne pourra s’empêcher de jouir… en pleine mosquée ! L’alcool et l’herbe aidant, Mokhtar entrevoit qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le trépas pour entrer au paradis, que le paradis est ici, sur terre.

Mais voilà l’ordre des hommes est celui des interdits et des frustrations. Un ordre qui fait les hommes et les femmes malheureux et où la duplicité et l’ambiguïté sont partout. Warda, se cache en Arabie pour tapiner ; son père, taciturne à la maison, autrement prolixe à l’extérieur, cache des activités secrètes inavouables ; Tante Maria… jusqu’à une génération tout entière « qui a tout vu, ou presque, et qui n’a rien dit, ou presque » des exactions commises par feu le monarque et ses sbires ! Cette critique de la société marocaine devient acerbe quand Amine un « vieux copain » émigré à Boston l’enjoint de quitter le royaume, « cette terre d’asservis », « les coups bas et l’attitude mielleuse » de ses compatriotes.

Ce travail d’écriture et d’anamnèse se déroule au lendemain du 11 septembre et débouche sur une pirouette littéraire désuète pour expliquer le terrorisme islamiste : « Sans les femmes, finalement, j’aurais peut-être été un vulgaire kamikaze, au corps déchiqueté ». En bref, il suffirait de s’envoyer en l’air entre deux draps pour ne pas avoir à le faire, à quelques centaines de mètres du sol, entre deux tours…Programme certes alléchant mais sans doute un peu court.

Dommage car Driss Ksikes n’avait pas besoin de cela pour appuyer son utile et pertinente description des effets, sur les corps et les esprits, d’un puritanisme hypocrite et d’une idéologie masculine liberticide, offrant pour seules soupapes l’ambivalence (schizophrénique ?) et le secret. Rendons grâce à la femme donc ( « un monde sans femmes, sans la brise fraîche de leur parfum ? J’étoufferais à la longue »), louons le plaisir mais, en attendant des jours meilleurs, et pour paraphraser le cardinal de Retz, il vaut mieux, pour éviter des ennuis, ne pas sortir de l’ambiguïté.

Le Grand Souffle Editions et Tarik éditions, 2006, 125 pages, 11.80 €

-

De sabres et de feu

Marc Trillard

De sabres et de feu

Le voyage et l’autre sont au cœur de l’œuvre et sans doute de la vie de Marc Trillard. Écrivain (prix Louis-Guilloux 1997 pour Coup de lame, et Interallié en 1994 pour Eldorado 51), voyageur auteur de livres-reportages (Madagascar en 2001, Cuba en 1999 ou le Cap-Vert en 1993) il est enfin directeur du semestriel Le Journal des lointains. Dans ce nouveau roman, le toulousain invite son lecteur à le suivre pas très loin de chez lui mais à pénétrer l’intimité mystérieuse d’un camp de manouches ou tsiganes, gitans, Roms, Yéniches et autres Gens du voyage.

Le voyage et l’autre sont au cœur de l’œuvre et sans doute de la vie de Marc Trillard. Écrivain (prix Louis-Guilloux 1997 pour Coup de lame, et Interallié en 1994 pour Eldorado 51), voyageur auteur de livres-reportages (Madagascar en 2001, Cuba en 1999 ou le Cap-Vert en 1993) il est enfin directeur du semestriel Le Journal des lointains. Dans ce nouveau roman, le toulousain invite son lecteur à le suivre pas très loin de chez lui mais à pénétrer l’intimité mystérieuse d’un camp de manouches ou tsiganes, gitans, Roms, Yéniches et autres Gens du voyage.

La trame romanesque est assez réduite et est surtout prétexte à pointer du doigt nos fantasmes et nos peurs et à déplorer la disparition progressive d’un mode de vie et d’une culture au profit d’une modernité vorace et omnivore qui aime rien moins qu’engloutir les hommes et les cultures.

Le vieil Enrique Torres Esquivel, le doyen des tziganes, vient de casser sa pipe. De tous les coins de France et d’Europe confluent les tsiganes pour lui rendre un dernier et traditionnel hommage. La mort d’Enrique correspond à une autre mort : celle du camp, des caravanes et autres roulottes qui seront reléguées dans les garages de la future et proche cité Saint-James en construction, dans laquelle les autorités locales entendent parquer, fissa et manu militari, ces indésirables et inquiétants nomades. « Une réserve » où le gitan devra faire « en tout exactement comme fait le non-tzigane, le gadjo qui s’est laissé passer le collier et dont [il méprise] la trace autour du cou ».

Le camp de Ginestous se trouve dans la périphérie nord de la ville rose. Ce nouveau Ginestous est une aire d’accueil sur un parking. L’autre, le vieux Ginestous, « Ginestous l’historique », se dissimulait, « libre », sur les bords de la Garonne. Un soir, alors que la rivière sortait de son lit pour tout emporter, les autorités municipales oublièrent tout simplement ces hommes, ces femmes et ces enfants. Seules, livrées à elles-mêmes dans la nuit, les familles grelottantes et trempées se serraient devant le fleuve qui emportait tout, c’est-à-dire le peu qu’elles possédaient.

Au camp il y a Pèpo, porte-parole de la communauté qui s’occupe des deux chevaux d’Enrique, confinés dans une écurie clandestine. Rafaël dit « L’Ergot » élève des coqs. Agustin Torres Arcoz, l’indomptable neveu du mourant, est un mélange détonnant d’un gitan et d’une maghrébine. À travers ces personnages et d’autres, l’auteur brosse l’histoire, les parcours et les pratiques de cette « population de voyageurs », « derniers parias du vieux monde ».

Bartolomé Gavard est l’agent communal en charge du campement. Passionné par ces populations et leurs modes de vie, le gadjo pas tout à fait gadjo se sent à l’étroit dans ce qui est devenu une prison : femme, gosse, boulot, rapport hebdomadaire, bulletin de salaire, crédit-maison… « Le sympathique gardien du camp, si proche de ses habitants et curieux de leurs façons », un brin déboussolé, s’éprend d’un impossible et illusoire amour pour Antucha, la fille d’Agustin, l’éternelle adolescente.

Bartolomé et Moscowicz, le vieux et toujours aussi militant toubib du camp, sont bien les seuls à s’intéresser à ces gitans. Dans « la cartésienne France sarkozienne, sarkosyste, sarkophile, ou plus rien ne dépasse du rang », on préfère les « ignorer », « regarder ailleurs », les tenir à l’écart ou les faire entrer dans le rang. Disparition programmée !

Edition Le Cherche midi, 2006, 280 pages, 15 € -

Liberté, égalité, carte d'identité

Evelyne Ribert

Liberté, égalité, carte d'identité. Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale

Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.

Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.

En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.

En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.

Si, affinant l’analyse, des différences sont à noter (liées à l’origine culturelle, à l’âge, à la possession ou non des papiers d’identité, à l’insertion professionnelle…), globalement, cette attitude des jeunes français issus des différentes migrations ne diffère pas de celle des jeunes Français nés de parents français, chez qui l’on observe également une tendance à remettre en cause le « modèle d’appartenance nationale » au profit de références européennes voir mondiales quand ce n’est pas d’une critique des frontières au nom de l’unité de l’espèce humaine.

Fort justement, l’auteur insiste : la faible identification des jeunes d’origine immigrée au modèle national n’est nullement le fait d’une prétendue allégeance étrangère mais correspond à un mouvement générale perceptible au sein de la jeunesse française de sorte qu’elle témoignerait selon l’auteur d’une parfaite intégration (sur ce point du moins).

Evelyne Ribert, ajoute à ses analyses les conclusions de l’enquête menée par Olivier Galland et Jean Vincent Pfirsch (1), qu’elle cite : « la faiblesse du sentiment national des jeunes d’origine immigrée ne semble pas être liée à une dépréciation plus marquée à leurs yeux de l’image de la nation et du pays dont ils s’accordent à reconnaître, autant que les jeunes Français de souche, les qualités et les avantages (et également les défauts) mais plutôt à la faiblesse du sentiment de continuité entre leur propre histoire et celle du pays où ils vivent ». Elle ajoute : « Les adolescents rêvent, en outre, d’être reconnus pour ce qu’ils sont, avec leur origine étrangère et d’être perçus ainsi comme partie intégrante de la nation. C’est à cette double condition qu’ils pourront pleinement s’identifier à la communauté nationale ».

Voilà qui ouvre sur la question des bagages identitaires de ces jeunes et notamment sur la question de la culture d’origine qu’il ne faudrait pas essentialiser, globaliser et surtout, comme l’esquisse étonnement Evelyne Ribert, aborder par ce fichu voile imposer par les seuls islamistes et qui réduit singulièrement des siècles d’histoire et de civilisation portés par des peuples et des groupes autrement divers et créatifs.

(1) Les Jeunes, l’armée et la nation, Centre d’études en sciences sociales de la défense.

Edition La Découverte, 2006, 276 p., 23 € -

Identité 4

Identité 4

Pour terminer ce florilège sur le thème de l'identité, pour respirer un bon bol d'air frais et saluer un vieil ethnologue!

« les courants de transformations qui traversent notre planète sont plus forts que les résistances identitaires »

Daryush Shayegan

« Si on bloquait les courants - les frontières sont faites pour cela -, le monde serait trempé et pourri dans des eaux mortes »Ying Chen

« Je ne crois pas aux vertus du nomadisme systématique, de l’accumulation illimitée des emprunts culturels. Pour être à l’aise dans une culture, de nombreuses années d’apprentissage sont nécessaires ; la durée limitée de la vie humaine nous empêche d’aller au-delà de deux ou trois expériences semblables. » Tzvetan Todorov

« Mes premiers écrits, je les ai consacrés à mon incapacité à savoir qui j’étais (…). Je ne trouvais pas ma place sur le nuancier des identités américaines : je ne me sentais ni blanc, ni black, ni hispanique, ni asiatique. Sur le papier, j’étais « africain-américain », mais toutes mes tentatives d’agir comme les membres de cette communauté ont échoué. Alors, vers quinze ans, j’ai laissé tomber : « Américain solitaire », ça me convenait. » Dinaw Mengestu

« On mélange tous la mémoire et l’imagination. Pas seulement notre mémoire, d’ailleurs, mais celle de la génération qui nous a précédés. Même si leur histoire n’est pas la nôtre, on a fini par l’absorber. L’important, c’est de ne pas se sentir « obligé » par elle (…) » Dinaw Mengestu

« L’homme dépaysé, arraché à son cadre, à son milieu, à son pays, souffre dans un premier temps : il est plus agréable de vivre parmi les siens. Il peut cependant tirer profit de son expérience. Il apprend à ne plus confondre le réel avec l’idéal, ni la culture avec la nature : ce n’est pas parce que ces individus-ci se conduisent différemment de nous qu’ils cessent d’être humains. Parfois, ils s’enferment dans un ressentiment, né du mépris ou de l’hostilité de ses hôtes. Mais, s’il parvient à le surmonter, il découvre la curiosité et apprend la tolérance. Sa présence parmi les « autochtones » exerce à son tour un effet dépaysant : en troublant leurs habitudes, en déconcertant par son comportement et ses jugements, il peut aider certains d’entre eux à s’engager dans cette même voie de détachement par rapport à ce qui va de soi, voie d’interrogation et d’étonnement. » Tzvetan Todorov

Aimé Césaire « n’a pas recours à des rebellions bornées, des crocs identitaires aveugles, des légitimités assassines, close dans un infernal jeu de miroir meurtrier entre le dominant et le dominé, mais (…) il déploie au contraire l’hymne guerrier du « plus ouvert contre le plus étroit » (…) » Patrick Chamoiseau

« Mettre ces représentations en perspective dans le temps et dans l’espace conduit à comprendre combien la plupart de nos évidences en matière d’identité sont étranges et improbables pour qui se décide à les considérer d’ailleurs, et souvent de plus loin. » Marcel Detienne

« Le métissage ce n’est pas une fusion, l’addition d’un et d’un, la rencontre de deux identités dans l’illusion de leurs puretés originelles, encore moins un croisement d’espèces et de genres où la biologie aura sa part. Non, le métissage, c’est une politique. Et, plus précisément, une politique de résistance » Edwy Plenel

« Ceux qui se sont élevés contre la mise en avant d’une « identité nationale » sont souvent les défenseurs d’identités plus englobantes encore, apportant la preuve qu’il reste encore à ébaucher une pensée de l’identité, de l’appartenance et de la mémoire, qui se dessinerait dans la forme poétique de l’archipel et non dans la forme politique de l’assignation à résidence » Natacha Polony (Marianne du 12 au 17 juillet)

"J'ai connu une époque où l'identité nationale était le seul principe concevable des relations entre les Etats. On sait quels désastres en résultèrent. […] L'Eurorégion crée entre les pays de nouvelles relations qui débordent les frontières et contrebalancent les anciennes rivalités par les liens concrets qui prévalent à l'échelle locale sur les plans économique et culturel". Claude Levi-Strauss

Quand les hommes de la fin du Moyen-âge et de la Renaissance ont redécouvert l'antiquité gréco-romaine et quand les jésuites ont fait du grec et du latin la base de leur enseignement, ne pratiquaient-ils pas une première forme d'ethnologie ? On reconnaissait qu'aucune civilisation ne peut se penser elle-même si elle ne dispose pas de quelques autres pour servir de terme de comparaison. La Renaissance trouva dans la littérature ancienne le moyen de mettre sa propre culture en perspective, en confrontant les conceptions contemporaines à celles d'autres temps et d'autres lieux. Claude Levi-Strauss"(...) on sait déjà qu'aucune fraction de l'humanité ne peut aspirer à se comprendre, sinon par référence à toutes les autres."

Claude Levi-Strauss

"Sans doute cette uniformisation [des méthodes, des techniques et des valeurs de l'Occident] ne sera jamais totale. D'autres différences se feront progressivement jour, offrant une nouvelle matière à la recherche ethnologique. Mais, dans une humanité devenue solidaire, ces différences seront d'une autre nature : non plus externes à la civilisation occidentale, mais internes aux formes métissées de celle-ci étendues à toute la terre." Claude Levi-Strauss

Mais si l'homme possède d'abord des droits au titre d'être vivant, il en résulte que ces droits, reconnus à l'humanité en tant qu'espèce, rencontrent leurs limites naturelles dans les droits des autres espèces. Les droits de l'humanité cessent au moment où leur exercice met en péril

l'existence d'autres espèces.

Claude Levi-Strauss

-

Identité 3

Identité 3

Voici d'autres citations qui devraient aider à ne pas enfermer les identités dans des catégories coercitives et illusoires... La police de l'identité veille et se réveille, les poètes éveillent et élèvent.

La droite « veut des guerres des cultures, et non des luttes de classes : tant que les affrontements concernent l’identité plutôt que la richesse, peut lui importe qui les gagne. » (...) « Pendant ce temps, l’idée, elle vraiment radicale, d’une redistribution des richesses devient quasi impensable. » Walter Benn Michaels

« Pour impressionner son public, Fofana Bakary en profitait pour rappeler, avec une pointe de fierté dans la voix, que le chef de la France libre avait, en 1944 à Brazzaville, décoré son père, un tirailleur valeureux, émérite et franchement polygame. Avant de mourir grignoté par ses nombreuses et turbulentes femmes, il avait terminé la guerre avec des médailles et le prestigieux grade de sergent-chef. Il se flattait aussi de connaître par cœur La Marseillaise. Cela ne l’empêchait pas, se plaignait son fils, d’avoir une pension inférieure à celle des Français de métropole. » Abdelkader Djemai

« Pour impressionner son public, Fofana Bakary en profitait pour rappeler, avec une pointe de fierté dans la voix, que le chef de la France libre avait, en 1944 à Brazzaville, décoré son père, un tirailleur valeureux, émérite et franchement polygame. Avant de mourir grignoté par ses nombreuses et turbulentes femmes, il avait terminé la guerre avec des médailles et le prestigieux grade de sergent-chef. Il se flattait aussi de connaître par cœur La Marseillaise. Cela ne l’empêchait pas, se plaignait son fils, d’avoir une pension inférieure à celle des Français de métropole. » Abdelkader DjemaiIl serait bon de « réviser cette identité républicaine hypocrite qui a du mal à s’ouvrir à la diversité. Et quand on constate que monsieur Brice Hortefeux, ministre de cet affreux ministère de « l’Intégration, de l’identité nationale et de l’immigration », aux relents franchement vichyssois, se permet de réunir, à Vichy précisément, les ministres européens chargés des questions d’immigration, on peut légitimement penser qu’il y a là une continuité conservatrice inquiétante » Jacky Dahomay

« Une autre dimension problématique de l’identité culturelle française est constituée par le rapport au passé colonial. Depuis une vingtaine d’années, on se penche en France avec insistance sur l’épisode vichyssois, sur la compromission avec la politique nazie. Or l’épisode colonial est beaucoup plus long (la seule « aventure » algérienne va de 1830 à 1962), il a donc laissé des traces dans la conscience de plusieurs générations de Français, et les rapports entre colonisateurs et colonisés n’ont guère été moins violents, loin de là, que ceux entre Français (non juifs) et Allemands pendant la dernière guerre. La colonisation est aujourd’hui annulée et ce sont les ressortissants des anciennes colonies qui se retrouvent nombreux en métropole. Cette question, dont on perçoit aisément toute la complexité psychologique, est absente du discours public contemporain. Le colonialisme, la décolonisation et leurs séquelles font l’objet de travaux spécialisés, mais ils sont refoulés par la conscience collective. Ce refoulement, à son tour, nuit à l’établissement d’une identité culturelle nouvelle. » Tzvetan Todorov

« Une autre dimension problématique de l’identité culturelle française est constituée par le rapport au passé colonial. Depuis une vingtaine d’années, on se penche en France avec insistance sur l’épisode vichyssois, sur la compromission avec la politique nazie. Or l’épisode colonial est beaucoup plus long (la seule « aventure » algérienne va de 1830 à 1962), il a donc laissé des traces dans la conscience de plusieurs générations de Français, et les rapports entre colonisateurs et colonisés n’ont guère été moins violents, loin de là, que ceux entre Français (non juifs) et Allemands pendant la dernière guerre. La colonisation est aujourd’hui annulée et ce sont les ressortissants des anciennes colonies qui se retrouvent nombreux en métropole. Cette question, dont on perçoit aisément toute la complexité psychologique, est absente du discours public contemporain. Le colonialisme, la décolonisation et leurs séquelles font l’objet de travaux spécialisés, mais ils sont refoulés par la conscience collective. Ce refoulement, à son tour, nuit à l’établissement d’une identité culturelle nouvelle. » Tzvetan Todorov

« Loyalisme. Antiloyalisme. Allégeance. Obéissance. Des mots, ce ne sont que des mots ».

Julie Otsuka

« Noirs et Blancs ? Oui, parlons-en ! mais en prenant ces dénominations pour ce qu’elles sont, non pas le compte-rendu de variations pigmentaires, mais l’héritage dans les mots d’une histoire de domination naturalisée par les siècles, non pas notre destinée génétique, mais la postérité d’un conflit planétaire pesant sa marque dans notre regard et nos comportements ». Jean-Louis Sagot-Duvauroux

« Nul n’est plus fils ou fille de son pays que l’exilé, l’orphelin, le déraciné... Combien je déteste cette suffisance par laquelle on délimite son « clan », où on ne se reconnait de fraternité qu’à l’aune des frontières d’un pays... Les nationalistes sont des daltoniens, ils ne savent pas apprécier toutes les nuances et le colorie de cette fraternité élargie qu’on a coutume d’appeler la « diaspora » ; et, de même que la logique ou l’illogisme de l’intolérance tend à s’étendre au sein même des différentes régions d’une même nation, de même le mot « diaspora » revêt pour moi un sens plus généreux que celui de la simple connotation ethnique ». Ook Chung

« Je suis devenue «Musulman ». Cela je ne peux plus l’effacer. De la fange du monde capitaliste, le pétrole boueux, sont parvenus les pourvoyeurs de morts, les Instrumentateurs de la planète. Des hommes-à-face-de-pitt-bull, que leur force mécanique pervertit et enrage, croisent les hommes-en-noir-cracheurs-de-morts tout aussi animés de violence et de bêtise. (…) Ces deux espèces veulent ma mort. (…) Ils me nomment « Musulman »Zahia Rahmani

« Mon cher enfant, à quoi bon chercher ta famille « biologique » ? (...) La recherche des racines comme panacée est une illusion. Chéris ton déracinement. Attache toi à une foi, à un dieu, plutôt qu’à un pays, et je te donne ce conseil de père même si tu es athée (il n’est pas besoin d’être dévot pour croire).

(...) Il y a bien longtemps, j’ai fait le choix de placer toute ma foi dans les mots, au-delà de la « famille », de la patrie, de ma propre vie. » Ook Chung

« Vivre c’est fabriquer de l’oubli et du mensonge »Tassadit Imache

"De même qu'il n'existe pas de bon conte, il est illusoire de penser qu'il puisse exister un bon endroit, un bon moment, une bonne personne. Peut-être que l'existence elle-même est une erreur totale. Il se peut que nous menions tous des existences prisonnières de hasards absurdes et que nous perdions notre temps à chercher un ordre sous-jacent". Murathan Mungan,

-

Identité 2

Identité 2

Continuons notre tour d'horizon littéraire sur ce thème cher à nos élus et futurs candidats aux prochaines régionales!

« Nous sommes issus de tant de brassages, de métissages, certes dans la violence et l’invasion, mais ils sont réels et constituent un rempart contre l’hégémonisme, contre le fanatisme, et un chemin à creuser pour peu qu’on cultive cette diversité pour asseoir un autre type, un nouveau type de légitimité de l’État. Si l’on n’infléchit pas la tendance de l’Unique, nous courons à la catastrophe (…) » Mourad Djebel

Yasin appartient à "la tribu des sans-domicile, des sans-Etat, des sans-attaches. J'ai deux passeports et un tas d'autres pièces d'identité qui indiquent où j'ai vécu, mais pas qui je suis…". Comme le personnage de Jack Crabb de Little Big Man, sa vie "est perturbée par tous ces gens qui, des deux côtés veulent consolider une frontière qu'il doit sans cesse traverser dans un sens, puis dans l'autre, pour survivre" Jamal Mahjoub

Les arguments que nous avançons pour nous ghettoïser sont les mêmes que d’autres utilisent pour nous exclure et garder le gâteaux pour eux. » « C’est l’isolement qui crée la prison, bien sûr, et comme pour n’importe quelle prison, il y a réclusion de part et d’autre des barreaux. » Eddy L.Harris"Vos tentatives d’identifications laconiques – à entêtes réglementaires – policières

mes empreintes génitales

genèse de vos geignement passés et à venir

s’y refusent

qu’ils me classent

sans ma participation me répartissent

dans toutes les cases pré ou post mortem"

Mourad Djebel« Tous, nous sommes faits de nombreuses parties, d’autres moitiés. Il n’y a pas que moi » Jeffrey Eugenides

« T’es pas américaine, a dit l’un des hommes. C’est un imbécile raciste, me dis-je à moi-même. Vraiment ? glapit ma petite voix. Et combien d’autres auraient été d’accord avec lui dans ce pays aujourd’hui ? Mais si je ne suis pas américaine, que suis-je alors ? » Chitra Banerjee Divakaruni

« Je pense aux gens dans les tours et dans les avions (…). Et aux gens comme nous, qui se voient avec les yeux d’étrangers, qui ont perdu leur identité. » Chitra Banerjee Divakaruni

« Des gens qu’elle n’a jamais vu lui disent à quel point ils sont navrés qu’elle ait dû traverser une si terrible expérience. Ils veulent lui serrer la main. Ils disent qu’elle est la bienvenue chez eux. Elle voudrait bien se sentir reconnaissante mais elle leur en veut. Ils lui donnent l’impression d’être une invitée.

« je suis née ici, a-t-elle envie de leur dire. Comment pouvez-vous me souhaiter la bienvenue ? »Chitra Banerjee Divakaruni

« Je ne serais jamais un Français tout à fait comme les autres. Du reste, la femme que j’ai épousée à la veille de mon voyage en Bulgarie était, comme moi, une étrangère en France. Mon état actuel ne correspond donc pas à la déculturation, ni même à l’acculturation, mais plutôt à ce qu’on pourrait appeler la transculturation, l’acquisition d’un nouveau code sans que l’ancien soit perdu pour autant. Je vis désormais dans un espace singulier, à la fois dehors et dedans : étranger “ chez moi ” (à Sofia), chez moi “ à l’étranger ” (à Paris). » Tzvetan Todorov

« Toute ma vie je trainerais avec moi cette confusion, cette double date de naissance, comme un être à deux têtes, à quoi s’ajoute une double identité... ». Ook Chung

« je suis un Africain de la Caraïbe, de la Guadeloupe et je suis né en France. J’ai vécu mon enfance dans un petit village de la Haute Provence et j’assume toutes ces identités, qui ont fait de moi tout ce que je suis aujourd’hui. Mais le socle de ma personne c’est l’Afrique. » Claudy Siar, fondateur de Tropique FM.

« je suis profondément martiniquaise mais j’aime beaucoup dire que je suis de partout. Mes réflexions me ramènent souvent sur mon île natale. Mon identité n’est pas fermée. En m’installant en France métropolitaine, je me suis construite de plusieurs identités." Viviane Vincent enseignante

-

Identité 1

Identité 1

Puisqu’il faut plancher sur l’identité nationale voici du grain à moudre pour les candidats à rendre une bonne copie mais aussi pour un Besson et un Sarkozy qui nous ont refait le coup de la Marseillaise et de la terre. Le malheur, mais cela n’est pas une nouveauté (il faut lire ou relire Noiriel pour s’en convaincre), c’est que l’identité nationale est ici mobilisée comme la carotte et le bâton, agitée pour appâter et mieux battre le bougre d’immigré qui ne demande rien d’autre qu’on lui foute la paix et qu’on lui laisse le temps - une, deux ou trois générations - de devenir un Français pure sucre ! Quant aux autres – la majorité – une fois leur petite affaire faite (ou pas), ils repartent chez eux ou ailleurs, emportant souvent, à la semelle de leur soulier comme le chantait Enrico, un peu de la France et de sa culture. Voilà qui fait bien mieux pour le prestige de l’identité nationale que tous les discours démagogiques, le renvoi de trois Afghans et autres manipulations électorales.

Puisqu’il faut plancher sur l’identité nationale voici du grain à moudre pour les candidats à rendre une bonne copie mais aussi pour un Besson et un Sarkozy qui nous ont refait le coup de la Marseillaise et de la terre. Le malheur, mais cela n’est pas une nouveauté (il faut lire ou relire Noiriel pour s’en convaincre), c’est que l’identité nationale est ici mobilisée comme la carotte et le bâton, agitée pour appâter et mieux battre le bougre d’immigré qui ne demande rien d’autre qu’on lui foute la paix et qu’on lui laisse le temps - une, deux ou trois générations - de devenir un Français pure sucre ! Quant aux autres – la majorité – une fois leur petite affaire faite (ou pas), ils repartent chez eux ou ailleurs, emportant souvent, à la semelle de leur soulier comme le chantait Enrico, un peu de la France et de sa culture. Voilà qui fait bien mieux pour le prestige de l’identité nationale que tous les discours démagogiques, le renvoi de trois Afghans et autres manipulations électorales.

Mais enfin peut-être ne faut-il pas désespérer - de la part de ce ministre notamment ! capable de déserter les siens en pleine bataille pour aller renforcer le camps adverse - : le caractère fluctuant, insaisissable, dynamique, changeant même de l’identité finira-t-il si ce n’est pas s’imposer à tout le moins à ne pas être oublié ?

Mais enfin peut-être qu’il ne faut pas non plus désespérer de ce président , car enfin la « diversité », selon le vocable en vogue, loge à l’Élysée. Une présence à hauteur non pas de 10 %, comme le préconisait le rapport de la commission Jacques Attali pour la prochaine Assemblée nationale, mais de plus de 87 %. Carla Bruni est une italienne pur sucre et Nicolas Sarkozy qui ne voit pour la France et l’Europe que des racines chrétiennes, porte, lui, des « racines » mêlées et mobiles à 50 % hongroise, à 25 % juive, - de cette Salonique chère à Albert Cohen - et à 25 % française, par sa grand-mère. Certes Sarko n'est pas Obama... mais enfin, rêvons que le caractère pluriel des identités contemporaines finira par prendre le pas sur les « identité meurtrières », exclusive, ces identités qui enferment plutôt qu’elles ne relient, qui montrent le poing plutôt qu’elles ne tendent la main...

Pour nous aider à appréhender ce qui est tout de même une notion difficile, complexe et pour certains troublantes, voici un florilège de citations, distillé sur une petite semaine, histoire de nous aider à penser ou simplement à faire face aux monceaux d’idioties qui ne manqueront pas de nous accabler… et si quelques une de ces citations ont été écrites par quelques universitaires, journalistes ou sociologues, la majorité d’entre elles est l’œuvre de poètes car comme le disait Michel Le Bris « ce qu’elle dit aujourd’hui, cette littérature du monde, me paraît toujours beaucoup plus fort que ce que peuvent en dire les essayistes, les économistes, les politiciens… Ce sont les artistes qui donnent à voir le monde nouveau. (…) Le roman est la forme qui rend le mieux compte de la réalité du monde d’aujourd’hui, qui est une réalité d’identités, à la fois brisées, recomposée, multiples. Jamais dans l’histoire de l’humanité, l’humanité n’a connu des migrations aussi fortes. Il y a des télescopages invraisemblables de cultures, c’est comme dans un grand cratère où tout se trouverait mêlé, des identités se détruisent d’autres se recomposent… et le roman est capable de rendre compte de ça. Chaque personne, se retrouvant en fait à vivre en même temps des identités différentes, superposées, fragmentaires, doit inventer le récit qui va articuler tout ça en une forme cohérente qui sera sa manière d’habiter le monde là où il est ».

________________

« Une appartenance ethnique - voire un patronyme - n’est qu’une étiquette du langage, il me semble. Ce n’est pas une identité. L’identité est ce qui demeure primordial le long d’une existence, jusqu’au dernier souffle : la moelle des os, l’appétit flamboyant des organes, la source qui bat dans la poitrine et irrigue la personne humaine en une multitude de ruisseaux rouges, le désir qui naît en premier et meurt en dernier. » Driss Chraïbi

peux-tu défigurer l’ennemi de classe

sans emprunter ses traces ?

peux-tu te retourner / contre tes propres mirages ?

tout le monde chérit l’identité

tout le monde cherche l’origine

et moi j’enseigne le savoir orphelin

erre donc sur les chemins

sans te confondre avec l’herbe

Abdelkébir Khatibi

« C’est magnifique de pouvoir se défaire des chaînes de l’identité qui nous mènent à la ruine. Et moi qui suis-je ? Qui es-tu. Qui sont-ils ? Ce sont des questions inutiles et stupides » Amara Lakhous

Être

« un homme tout court »

Eddy L.Harris

« Fuis, chasse la honte de ton corps, arrache la culpabilité de ta tête, griffe les remords, échappe-toi, pense à toi, protège l’amour qui te contient, que tu contiens, garde-le pour tes pas sur terre, donne-le aux visages dont tu ignores tout, préserve tes caresses pour la peau qui te rend la félicité » Hafid Aggoune

« Il n’y avait pas de fin à cette identité, ou alors celle-ci était à trouver dans le chaos et son propre inachèvement » Ook Chung

« Il n’est pas possible de vivre en dehors de la patrie, et la patrie, ce n’est pas seulement un coin de terre ; c’est aussi un ensemble de coeurs humains qui recherchent et ressentent la même chose. Voilà la patrie, où l’on se sent vraiment chez soi. » Van Gogh

"Impossible de raisonner en termes de Noir, d'Arabe ou de Juif là où [il n'y a] que des hommes".

Abd al Malik

« Se décoloniser de quoi ? De l’identité et de la différence folle.

Je parle à tous les hommes. »

Abdelkebir Khatibi

« Tout être est mon être »Emir Abd El Kader

Conseil paternel : « Essaie de te créer ton petit monde et ne laisse jamais personne te dire qui tu es ou comment tu devrais être ; même pas moi. C’est toi seul qui décides. » Eddy L.Harris

« Je ne suis prisonnier ni de Harlem ni de la couleur de ma peau » Eddy L.Harris

« J’ai grandi dans la certitude de pouvoir faire tout ce que je souhaitais et être qui je voulais. Je pensais avoir droit à tout, pouvoir être noir et en même temps être davantage que simplement noir. J’ai toujours voulu être davantage. Je n’ai jamais accepté de contrainte. » Eddy L.Harris

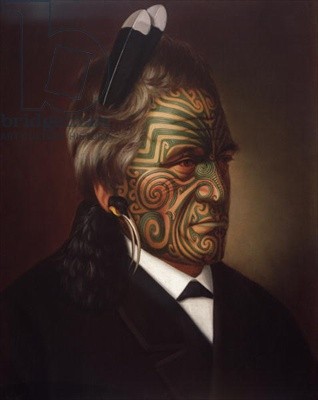

La suite demain...Illustration : Gottfried Lindauer (1839-1926)

Tomika Te Mutu, chef de la tribu des Ngaiterangi, Nouvelle Zélande (vers 1880)

-

D'eaux douces

Fabienne Kanor

D'eaux douces

Fabienne Kanor est originaire de Martinique et signait là son premier roman. Un texte fort, livré dans une écriture déjà personnelle, abrupte et sans concession. Elle y prend le risque d'aborder un sujet difficile et ambitieux : comment dans la relation sexuelle et/ou amoureuse, éviter les pièges de la mémoire. Mémoire d'une société, les Antilles ; mémoire d'une histoire, l'esclavage et la domination des Blancs ; mémoire familiale, marquée ici par l'adultère et la transgression des codes ? Sans jamais faiblir, F. Kanor déroule son sujet en un récit déstructuré, porté par plusieurs voix, mêlant le passé et le présent, les lointaines Antilles et la métropole, l'espace de la famille et celui de la cité universitaire. Frida est étudiante et, après bien des rencontres, tombe amoureuse d'Eric que Frida dit aimer comme "au premier jour", d'"un désir d'avant les cales", "d'avant les chiens". Sera-t-il "ce nègre" qu'elle attend "depuis trop longtemps" ? Eric l'aidera-t-il à chasser ses représentations intimes et ses traumatismes qui en font une femme aliénée par l'Histoire et un être fragilisé par la décomposition familiale et le poids d'un lointain secret reçu, à son insu, en héritage ? Sujet délicat et traité par Fabienne Kanor avec courage, elle qui n'hésite pas à "tremper sa plume dans la plaie" douloureuse d'une sexualité toujours taboue. Sexualité entre Noirs, sexualité entre Noirs et Blancs. Dans sa quête libératrice, Frida dénonce "l'errance cannibale des hommes du pays de ma mère", "ces hommes de sperme et de paille" dont, depuis l'enfance, elle a appris à se méfier : "Etre élevé dans la peur de l'homme noir génère des troubles de comportement provoquant chez la négrillonne devenue femme des réflexes d'autodéfense, une attitude de violence ainsi qu'une méfiance absolue à l'égard de tout sujet répondant de près ou de loin à la définition du nègre". "La tentation de la chair blanche" chez l'homme noir n'est pas non plus innocente ou vierge de mémoire. Ces femmes à la peau laiteuse, celle avec qui le père de Frida a trompé sa mère ou celle avec qui Eric partage son lit, sont des "ombres" qui pénètrent "comme esprits de nuit dans les crânes. Possession. Obsession. Colonisation". À l'inverse l'interrogation qui taraude les "gamines" ("c'est comment faire l'amour avec un Blanc ? Est-ce différent ? Est-ce si différent ? ") est aussi engluée dans la fange de l'histoire.

Fabienne Kanor est originaire de Martinique et signait là son premier roman. Un texte fort, livré dans une écriture déjà personnelle, abrupte et sans concession. Elle y prend le risque d'aborder un sujet difficile et ambitieux : comment dans la relation sexuelle et/ou amoureuse, éviter les pièges de la mémoire. Mémoire d'une société, les Antilles ; mémoire d'une histoire, l'esclavage et la domination des Blancs ; mémoire familiale, marquée ici par l'adultère et la transgression des codes ? Sans jamais faiblir, F. Kanor déroule son sujet en un récit déstructuré, porté par plusieurs voix, mêlant le passé et le présent, les lointaines Antilles et la métropole, l'espace de la famille et celui de la cité universitaire. Frida est étudiante et, après bien des rencontres, tombe amoureuse d'Eric que Frida dit aimer comme "au premier jour", d'"un désir d'avant les cales", "d'avant les chiens". Sera-t-il "ce nègre" qu'elle attend "depuis trop longtemps" ? Eric l'aidera-t-il à chasser ses représentations intimes et ses traumatismes qui en font une femme aliénée par l'Histoire et un être fragilisé par la décomposition familiale et le poids d'un lointain secret reçu, à son insu, en héritage ? Sujet délicat et traité par Fabienne Kanor avec courage, elle qui n'hésite pas à "tremper sa plume dans la plaie" douloureuse d'une sexualité toujours taboue. Sexualité entre Noirs, sexualité entre Noirs et Blancs. Dans sa quête libératrice, Frida dénonce "l'errance cannibale des hommes du pays de ma mère", "ces hommes de sperme et de paille" dont, depuis l'enfance, elle a appris à se méfier : "Etre élevé dans la peur de l'homme noir génère des troubles de comportement provoquant chez la négrillonne devenue femme des réflexes d'autodéfense, une attitude de violence ainsi qu'une méfiance absolue à l'égard de tout sujet répondant de près ou de loin à la définition du nègre". "La tentation de la chair blanche" chez l'homme noir n'est pas non plus innocente ou vierge de mémoire. Ces femmes à la peau laiteuse, celle avec qui le père de Frida a trompé sa mère ou celle avec qui Eric partage son lit, sont des "ombres" qui pénètrent "comme esprits de nuit dans les crânes. Possession. Obsession. Colonisation". À l'inverse l'interrogation qui taraude les "gamines" ("c'est comment faire l'amour avec un Blanc ? Est-ce différent ? Est-ce si différent ? ") est aussi engluée dans la fange de l'histoire.

À une réunion du MLN, le "Mouvement de Libération de la Négresse" formé par ses amies de la cité U, Frida, devant les fortes dénonciations des "négromachos" s'interroge in petto : "Qui d'entre vous sera suffisamment honnête pour abolir les équations, gommer les couleurs, vaincre ses propres démons. Je les entends parler, je nous regarde faire et ressens avec plus de force encore la nécessité de libérer la négresse". Se libérer de cette peur et de "cette honte d'aimer". Une peur qui remonte loin, au temps de l'esclavage, au temps de la domination des négriers.

Sur ce champ de bataille où les sexes se livrent une guerre sans fin, Frida affronte aussi les forces destructrices du passé familial. "Il y a des cadavres dans la famille dont personne ne parle. Des ancêtres qui puent. (…) Armée d'un bidon d'eau de Javel, je frotte. Frottez. Frottons. Pour retrouver le fil de l'histoire". Les luttes et les trahisons de son père et de sa mère ont non seulement détruit le foyer, mais ont fait de Frida un être en trop : "je suis née dans un climat de haine. (…) Je suis née dans l'indésirade" dit Frida, qui porte aussi, malgré elle et en elle, le drame qui a frappé son arrière grand-mère . Un drame qui est devenu secret et dont, après un séjour aux Antilles, elle rapporte le terrible souvenir matérialisé par un objet qui lui servira à en terminer avec Eric et fermera le récit sur la terrible mais logique scène finale.

En toile de fond, Fabienne Kanor invite à une plongée par touches souvent caustiques, dans le quotidien de la communauté antillaise : depuis l'exil en métropole ("le pays des cheminées qui fument") jusqu'à l'obsession de la "mutation" (comme hier chez les Algériens le mythe du retour) en passant par la présence des DOM dans les hôpitaux, par "l'étape barbare du défrisage" pour "échapper à son sort de négresse", ou encore par "le pays de la Black Beauty" où les "fées", toutes "titulaires d'un CAP de coiffure" sont passées maîtresses dans "la déshumanisation de la femme, convertie après passage sous le casque en objet volant non identifié". Dans ce premier roman, Fabienne Kanor n'hésite pas à dispenser quelques coups de griffes - y compris à ses aînés en écriture (Glissant ou Confiant) - montrant, s'il en était besoin, que l'auteur comme son texte ont du caractère.

Gallimard, Continents noirs, 2004, 207 pages, 16 euros