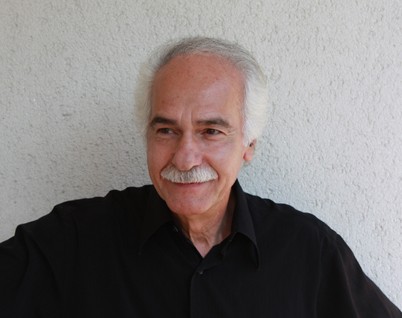

Abdellatif Laâbi

La poésie marocaine. De l’Indépendance à nos jours

Le poète et romancier Abdellatif Laâbi propose de découvrir plus de cinquante poètes marocains contemporains, parmi lesquels une douzaine d’auteurs francophones, deux berbérophones et sept femmes. La poésie marocaine, comme de manière générale la littérature nord-africaine, trop souvent reléguée à la marge, demeure peu ou pas connue malgré sa vitalité et l’importance de ses thèmes.

Le poète et romancier Abdellatif Laâbi propose de découvrir plus de cinquante poètes marocains contemporains, parmi lesquels une douzaine d’auteurs francophones, deux berbérophones et sept femmes. La poésie marocaine, comme de manière générale la littérature nord-africaine, trop souvent reléguée à la marge, demeure peu ou pas connue malgré sa vitalité et l’importance de ses thèmes.

Dans une utile introduction, Abdellatif Laâbi brosse un tour d’horizon de cette poésie remontant loin dans le temps pour arriver à la jeune expression poétique ouverte sur le monde et l’universel en passant bien sûr par le temps de la résistance au colonialisme et celui de l’après indépendance marqué par la revue Souffles qu’Abdellatif Laâbi connaît bien pour en avoir été une des principales chevilles ouvrières.

Selon l’auteur, lui-même ancien détenu d’opinion dans les geôles de Hassan II, les intellectuels marocains auraient représenté « un pôle de désobéissance éthique et de résistance sans faille à l’arbitraire. » La spécificité de la poésie marocaine par rapport à la longue tradition du vaste monde arabe serait de ne pas avoir prospérée à l’ombre du pouvoir mais de s’être résolument installée dans le camp de la contestation sociale et politique, dans le camp de la liberté. Choix (ou conséquence) imposé par un pouvoir qui - à la différence du grand voisin aux prétentions révolutionnaires et aux illusoires promesses d’un avenir radieux - ancrait sa légitimité dans la tradition et la religion. Comme le dit Ahmed Bouanani :

Autrefois

à la mémoire des poètes

on élevait des statues en or

Chez nous

par charité musulmane

on leur creuse des tombes

et nos poètes

la bouche pleine de terre

continuent de crier

Autre particularité, cette fois sans doute partagée avec l’Algérie, la poésie marocaine est une poésie plurilingue riche de trois langues : arabe populaire, français et berbère. Une poésie qui traduit ainsi une réalité linguistique, historique et sociologique, largement admise aujourd’hui après les débats houleux des années 60 qui serait, selon l’auteur, d’autant mieux partagée qu’elle repose sur la conviction que « derrière la question linguistique, se [profile] un autre enjeu : la construction d’une société démocratique assumant pleinement son pluralisme ». Et peut-être une identité « orpheline » sans cesse et en vain en quête d’elle-même :

peux-tu défigurer l’ennemi de classe

sans emprunter ses traces ?

peux-tu te retourner

contre tes propres mirages ?

tout le monde chérit l’identité

tout le monde cherche l’origine

et moi j’enseigne le savoir orphelin

erre donc sur les chemins

sans te confondre avec l’herbe

(Abdelkébir Khatibi).

Enfin, « (…) l’expérience de la poésie marocaine d’aujourd’hui mérite d’être amplement méditée. Elle nous permet notamment de garder l’optimisme face aux prophètes de malheur qui nous promettent la guerre des civilisations (…). Elle est en tout cas le signe éclatant de la modernité qui est à l’œuvre dans une société que d’aucuns ne savent regarder qu’à travers le prisme déformant du péril intégriste. » Là est peut-être le plus regrettable et le plus dommageable de cette ignorance et parfois condescendance du Nord à l’endroit du Sud, de l’Europe envers le pourtant si proche septentrion africain : se priver certes d’une littérature humaine, réjouissante et au fait des grandes questions du siècle, mais surtout hypothéquer une communauté de destin à coups de « chocs des civilisations » ou d’« immigration choisie ». Mais là encore le poète n’est pas en reste :

Pour que vous doutiez encore plus de nos origines

nous vous proposons des corps pour les usines-salut-de-l’humanité

sans ablutions

des corps tranquilles sur le sable les bureaux de placement

des corps tannés

l’histoire tuberculeuse

nous autres les chiens les perfides

nous autres au cerveau paléolithique aux yeux bigles

le foie thermonucléaire

des corps avec des tablettes en bois où il est écrit

que le sous-développement est notre maladie congénitale

puis m’sieur

puis madame

puis merci (…)

(Mostafa Nissabouri)

Edition La Différence, 2005, 267 pages, 20 euros

Le sujet du dernier Rajae Benchemsi était prometteur : le dialogue et l’opposition entre tradition et modernité incarné par l’amour de Houda, universitaire, philosophe « imprégnée de raison et de rationalisme » et Ilyas, maître soufi tout entier à son « grand jihad » c’est-à-dire à ses « engagements spirituels ». Mais point de « controverse » ici. Le parti pris - respectable - en faveur de la supériorité du soufisme sur la philosophie donne un plaidoyer pro domo en faveur de la tradition mystique musulmane. Tout cela ne heurterait point, si, laissant de côté la crainte d’un retour tout azimut du religieux (1), la philosophie n’était ici réduite au silence ou à un piètre faire-valoir.

Le sujet du dernier Rajae Benchemsi était prometteur : le dialogue et l’opposition entre tradition et modernité incarné par l’amour de Houda, universitaire, philosophe « imprégnée de raison et de rationalisme » et Ilyas, maître soufi tout entier à son « grand jihad » c’est-à-dire à ses « engagements spirituels ». Mais point de « controverse » ici. Le parti pris - respectable - en faveur de la supériorité du soufisme sur la philosophie donne un plaidoyer pro domo en faveur de la tradition mystique musulmane. Tout cela ne heurterait point, si, laissant de côté la crainte d’un retour tout azimut du religieux (1), la philosophie n’était ici réduite au silence ou à un piètre faire-valoir. C’est un très beau texte que livrait ici, en guise de premier roman, Mohed Altrad, auteur d’origine syrienne installé en France depuis plusieurs années. Il dirige aujourd’hui groupe Altrad, fort de plus de 2800 salariés et d’un chiffre d'affaires de près de 420 millions d'euros. Présent dans quatorze pays, Altrad est le leader européen des échafaudages et le numéro un mondial des bétonnières. Badawi offre à lire le parcours exceptionnel de son auteur.

C’est un très beau texte que livrait ici, en guise de premier roman, Mohed Altrad, auteur d’origine syrienne installé en France depuis plusieurs années. Il dirige aujourd’hui groupe Altrad, fort de plus de 2800 salariés et d’un chiffre d'affaires de près de 420 millions d'euros. Présent dans quatorze pays, Altrad est le leader européen des échafaudages et le numéro un mondial des bétonnières. Badawi offre à lire le parcours exceptionnel de son auteur. Voilà un beau livre. Riche, instructif, ouvrage de spécialiste certes mais jamais ennuyeux. Point de jargon inutile pour affadir le propos, quant aux nombreuses notes, elles s’insèrent tout naturellement dans le texte. Elles ne sont pas étalage de savoir et moins encore hommage (calculé) rendu à ses pairs. Houari Touati réussit le tour de force de rendre accessible à un large public une étude pointue sans jamais être pris en défaut de facilité intellectuelle. Ancien professeur de l’université d’Oran, spécialiste d’anthropologie historique, aujourd’hui maître de conférence à l’EHESS, il a publié en 1994 un autre ouvrage de référence, Entre Dieu et les hommes, Lettrés, saints et sorciers au Maghreb au XVIIe siècle (1).

Voilà un beau livre. Riche, instructif, ouvrage de spécialiste certes mais jamais ennuyeux. Point de jargon inutile pour affadir le propos, quant aux nombreuses notes, elles s’insèrent tout naturellement dans le texte. Elles ne sont pas étalage de savoir et moins encore hommage (calculé) rendu à ses pairs. Houari Touati réussit le tour de force de rendre accessible à un large public une étude pointue sans jamais être pris en défaut de facilité intellectuelle. Ancien professeur de l’université d’Oran, spécialiste d’anthropologie historique, aujourd’hui maître de conférence à l’EHESS, il a publié en 1994 un autre ouvrage de référence, Entre Dieu et les hommes, Lettrés, saints et sorciers au Maghreb au XVIIe siècle (1). Toi Derricotte est une Noire à la peau blanche. Professeur de littérature en Pennsylvanie, auteur renommé aux Etats-Unis de plusieurs recueils de poésie, elle a pendant plus de vingt ans tenu un journal intime. Avec une lucidité et une profondeur rares, elle a consigné ses douleurs, ses hontes, ses doutes et ses réflexions sur le racisme de la société américaine nées de sa singularité par rapport à cette société mais aussi par rapport au reste de la communauté noire.

Toi Derricotte est une Noire à la peau blanche. Professeur de littérature en Pennsylvanie, auteur renommé aux Etats-Unis de plusieurs recueils de poésie, elle a pendant plus de vingt ans tenu un journal intime. Avec une lucidité et une profondeur rares, elle a consigné ses douleurs, ses hontes, ses doutes et ses réflexions sur le racisme de la société américaine nées de sa singularité par rapport à cette société mais aussi par rapport au reste de la communauté noire. Après En attendant le vote des bête sauvage, prix du Livre Inter 1999, l’écrivain ivoirien racontait ici la terrifiante histoire des enfants-soldats enrôlés, drogués, entraînés à tuer par des “ faiseurs de guerre ”. Ahmadou Kourouma n’invente rien. La presse a déjà relaté cette triste réalité. Il assemble des faits et des personnages bien réels, les met en perspective et leur donne une autre charge émotive.

Après En attendant le vote des bête sauvage, prix du Livre Inter 1999, l’écrivain ivoirien racontait ici la terrifiante histoire des enfants-soldats enrôlés, drogués, entraînés à tuer par des “ faiseurs de guerre ”. Ahmadou Kourouma n’invente rien. La presse a déjà relaté cette triste réalité. Il assemble des faits et des personnages bien réels, les met en perspective et leur donne une autre charge émotive. Les lointains et douloureux échos de la guerre d’Algérie n’en finissent pas de résonner, d’agiter les esprits, de réveiller des consciences voire de vieux démons. L’actualité fourmille d’exemples à commencer par la multiplication des colloques, articles de presse et autres publications.

Les lointains et douloureux échos de la guerre d’Algérie n’en finissent pas de résonner, d’agiter les esprits, de réveiller des consciences voire de vieux démons. L’actualité fourmille d’exemples à commencer par la multiplication des colloques, articles de presse et autres publications. Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour «

Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour «  Les lecteurs de

Les lecteurs de

«

«