Habib Selmi

Les Amoureux de Bayya

Ils sont quatre. Malgré les jours qui filent, indifférents et inexorables, rapprochant chacun un peu plus de sa destination finale, ce quatuor de vieux os décharnés n’en finit pas de jouer l’éternelle musique de la vie. Au cœur de ce vénérable théâtre de la comédie de l’existence, la mort n’est jamais loin. Pour déjouer l’ennui, pour se donner l’illusion de tenir à distance l’instant fatal, ils meublent leur quotidien d’histoires ressassées, de chicaneries et de blagues, de discussions sans fin sur des sujets futiles ou sérieux, de complicité et de jalousies. Lorsque le temps présent se fait trop rude, les souvenirs deviennent refuges. Chacun a besoin des autres, mais tous sont trop fiers pour l’avouer.

Ils sont quatre. Malgré les jours qui filent, indifférents et inexorables, rapprochant chacun un peu plus de sa destination finale, ce quatuor de vieux os décharnés n’en finit pas de jouer l’éternelle musique de la vie. Au cœur de ce vénérable théâtre de la comédie de l’existence, la mort n’est jamais loin. Pour déjouer l’ennui, pour se donner l’illusion de tenir à distance l’instant fatal, ils meublent leur quotidien d’histoires ressassées, de chicaneries et de blagues, de discussions sans fin sur des sujets futiles ou sérieux, de complicité et de jalousies. Lorsque le temps présent se fait trop rude, les souvenirs deviennent refuges. Chacun a besoin des autres, mais tous sont trop fiers pour l’avouer.

Bourni, qui sait lire et écrire, campe le « savant », le cacique du groupe. Mekki et Tayyeb sont les plus pauvres, les « ignorants » aussi. Si le premier est calme et silencieux, Tayyeb, lui se montre perspicace et souvent provocateur. Enfin Mahmoud est le beau-frère, effacé et un brin soumis, de Bourni.

Chaque jour, ils se retrouvent sur un promontoire, un peu à l’extérieur du village, à l’ombre d’un arbre. Un olivier séculaire, dont le tronc abrite le territoire secret des scorpions. Au loin les quatre vieillards distinguent le chemin du puits et celui, empruntées par des processions de plus en plus nombreuses, qui conduit au cimetière. Chacun a emporté sa cruche pour les ablutions, un chapelet et un tapis. La prière rythme les jours. En hiver, le burnous millénaire sert encore à se protéger des rigueurs du froid. Ainsi va la vie. Paisiblement. En apparence du moins.

Involontairement une femme va troubler la sérénité et les habitudes de ces vénérables gérontes. Bayya, « la veuve » du village, a réanimé les feux du désir chez ces hommes décatis et décrépits, dotés d’ « un tortillon de pâte molle » en guise de sexe. Ils souffrent. Bourni est le plus affecté, le plus troublé. « Sa virilité est morte depuis longtemps déjà », mais « son cœur continue à brûler de désir… ». Ces désirs fous et impossibles, ces fantasmes cruels taraudent au moins trois des quatre compères. Mais Bayya, remariée au fils de Mekki, part avec son époux dans ses terres d’exil. Un exil allemand, fait de réclusion et de mauvais traitements. Habib Selmi brosse ici la figure de l’émigré qui, rentré au village, malmène les repères et bouscule l’ordre social. Mais, derrière son apparente réussite loin des siens, le fils de Mekki cache une sombre réalité et une détestable personnalité. L’émigré a rarement eu bonne presse au pays…

Avec le départ de Bayya, le calme revient. Dans une représentation toute freudienne, l’érosion du désir sexuel sonne l’heure de la mort. Éros disparu, reste Thanatos. Pour Bourni, Bayya « n’est plus l’unique objet de ses désirs. Les sensations douloureuses qui se réveillaient de temps à autre ont disparu à jamais. Comme si le paroxysme de la crise avait été atteint, comme s’il avait enfin guéri d’une trop longue maladie. Le plus curieux, c’est que cela le fait penser à la mort, ce désir éteint, cette profonde indifférence, ce calme qui s’est emparé de lui. Cela lui fait penser que la mort approche, inexorablement. Dans sa tête comme dans son corps, il est prêt désormais, il a retrouvé son équilibre ».

Avec ce livre, qui s’ouvre et se referme sur une montre, Habib Selmi donne dans un style fluide et limpide, un tableau pudique sur le temps, le désir, la vieillesse et la mort. En somme sur la vie.

Traduit de l’arabe (Tunisie) par Yves Gonzalez-Quijano, édition Sindbad-Actes Sud, 2003, 154 pages, 18 euros

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 53

-

Les Amoureux de Bayya

-

Quand l’empereur était un dieu

Julie Otsuka

Quand l’empereur était un dieu

Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ».

Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ».

C’est cette sombre page oubliée de la glorieuse Amérique qu’écrit Julie Otsaka avec une précision et une froideur chirurgicale, comme volontairement extérieure, indifférente. Pourtant il ne s’agit pas d’une fiction mais bien d’une histoire réelle. Celle vécue par ses propres grands-parents internés pendant trois ans et cinq mois dans le camp de Topaz, un camp au milieu du désert, dans le fournaise et la poussière de l’été et le froid glacial de l’hiver, un camp entouré de fil de fer barbelé où « des centaines de baraques en papier goudronné [sont] écrasées sous un soleil de plomb ».

Le texte est dégraissé à l’extrême ne laissant place qu’à une impitoyable recension de faits qui, mis bout à bout, finissent par former un quotidien, un destin dont les protagonistes ne sont plus maîtres, chassés d’une communauté à laquelle ils croyaient appartenir. Il n’y a aucun épanchement, juste des indications, des allusions. L’émotion, la compassion, le sentiment d’injustice et de révolte naissent des faits et seulement des faits : les ordres d’évacuation placardés sur les murs de la ville, le regard méfiant ou hostile des passants, les interdictions de sortir après 20h ou de se déplacer au-delà d’un rayon de cinq miles autour de son domicile, les pancartes « interdit aux Japs », les préparatifs du départ, l’abandon des objets familiers, du vieux chien, la prudente nécessité de brûler tout ce qui rappelle le Japon, les matricules épinglés sur les cols, le courrier censuré par le ministère de la guerre et sur l’enveloppe le tampon : « ressortissant d’un pays ennemi, actuellement en détention »…

La construction est faite d’aller-retour entre le passé et le présent, entre l’avant paisible et heureux et la fin des illusions : l’évacuation, le convoi et l’internement. Julie Otsuka montre comment, autour du drame, la vie continue, comment chacun vaque à son petit train-train, petits moments de bonheur aveugles à la détresse de ces ex-concitoyens emportés dans des trains vers des destinations inconnues et secrètes. Cette indifférence frappe : « il y avait les gens qui se trouvaient à l’intérieur du train et ceux qui se trouvaient à l’extérieur et, entre les deux, il y avait les stores ». Banal ! Comme si deux mondes évoluaient en parallèle. Pourtant il vaut mieux laisser les stores baissés : « La dernière fois qu’ils avaient traversé une ville avec les rideaux relevés, quelqu’un avait jeté une pierre à travers une vitre ». L’hostilité alimentée par des associations comme l’American Legion, les Homefront Commandos ou les Native sons of the Golden West est là et le racisme de la société américaine aussi.

D’ailleurs, le retour chez soi ne signifie pas la fin des souffrances et des violences : des maisons seront encore incendiées, dynamitées, des coups de feu continueront de retentir, des cimetières seront encore profanés, les harcèlements seront quotidiens et des visites nocturnes continueront de terrorisées des familles.

Comment vivre après une telle épreuve ? L’oubli pour beaucoup est un passage obligé. « Maintenant que nous étions de retour dans le monde, nous ne désirions qu’une seule chose : oublier ». Oublier, nier ce passé récent, nier jusqu’à son identité, jusqu’à son nom pour que « plus jamais on nous [prenne] pour l’ennemi ». Pour d’autres, comme ici le père de famille, le retour à la maison marque l’entrée dans la maladie, la dépression, le repli paranoïaque et craintif : « Ils ne nous aiment pas, c’est tout. C’est comme ça. Ne leur dites jamais plus que le strict nécessaire. Et n’allez pas vous imaginer un seul instant que ce sont vos amis. »

Dans les camps, les autorités militaires distribuaient aux Japonais un questionnaire pour apprécier le loyalisme des internés. De ce questionnaire et de cette douloureuse injustice, la mère tira sans doute le plus sûr et le plus universel enseignement : « Loyalisme. Antiloyalisme. Allégeance. Obéissance. Des mots, ce ne sont que des mots ».

(1) Mako Yoshikawa, Vos désirs sont désordres, éd. Flammarion, 2000.

(2) À lire sur ce sujet : Jean Hubert Gailliot, 30 minutes à Harlem, éditions de L’Olivier, 2004

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Bruno Boudard, édition Phébus, 2004, 185 pages, 14,50 euros

-

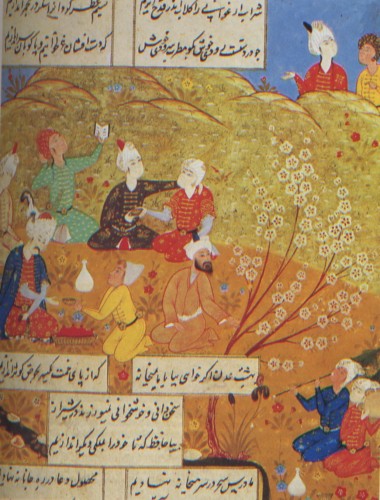

Les Mille et une nuits

Les Mille et une nuits

Traduit, présenté et annoté par Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel

Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature.

Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature.

Cette intégrale arrive quelque trois cents ans après la première traduction donnée en France par Antoine Galland. Les deux professeurs rendent hommage à leur aîné. Certes, la version donnée par Galland demeure expurgée de quelques passages par trop licencieux aux yeux du contemporain de Louis XIV et brille de quelques ajouts (les contes d’Aladin, d’Ali Baba ou les voyages de Sindbad ne figurent pas à l’origine dans le texte) mais elle continue d’émerveiller et présente le mérite d’avoir contribué à populariser en France et en Europe les Mille et une nuits. Mieux encore, Galland a permis de tirer les Nuits de l’oubli dans lequel elles se morfondaient depuis quelque huit cents ans, à tout le moins, il a aidé à les sortir des marges (géographiques, culturelles et sociales) dans lesquelles le texte était confiné en Orient même.

Dans sa préface, André Miquel rappelle justement qu’au tournant de l’an mille, les Nuits, souvent irrévérencieuses et peu enclines à la religiosité et au puritanisme, deviennent objet de suspicion et de prévention. Les scrupuleux docteurs de la loi, zélés partisans d’une orthodoxie religieuse figée, fermée à tout effort d’interprétation personnelle (ou ijtihad) veilleront à écarter les Nuits. De même, portées par une langue orale et métissée, les Nuits, « écritures de l’imaginaire » opposées aux « écritures du savoir » pour reprendre la distinction de Jamel Eddine Bencheikh, étaient boudées par les lettrés partisans d’une conception savante de la littérature.

Les Nuits version Bencheikh et Miquel réparent les « silences » et la « décence » de Galland pour restituer « le texte tout le texte », c’est-à-dire tous les contes mais aussi les 1205 poèmes totalement absents chez Galland et en partie traduits par Madrus entre 1899 et 1906 l’autre traduction française, bien personnelle celle-là (par trop exotique et érotisante). Bencheikh et Miquel ne cachent rien, ne censurent rien, d’autant plus que « les Nuits ne sont pas le Kama-sutra ».

Ce travail d’érudits - et de passionnés - repose sur des décennies de recherches et de travaux savants. Pour établir leur traduction, ils ont tenu compte des précédentes versions et sont allés, selon les spécialistes, à la meilleure source, l’édition de Bulaq, en Egypte, où le texte a été imprimé en 1835. Dans les deux derniers volumes parus en 2006, Bencheikh et Miquel ont adjoint les ajouts apportés par Galland qui ont su acquérir, au fil du temps, une légitimité incontestable.

Mais, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel sont également poètes et écrivains et ces qualités font aussi le sel de cette version nouvelle. Poétique et subtil, le texte épouse tous les registres de la langue : orale, populaire, savante…

Les Nuits, venues du fond des âges il y a au moins deux mille ans de la lointaine Inde, sont passées par l’Iran, le Proche-orient d’avant et d’après la révélation coranique, la Bagdad abbasside, l’Egypte des pharaons avant celle des Fatimides et des Mamelouks... Sur leur passage, et sur un périple de près de trois milles ans, elles se sont nourries de cultures et de traditions multiples (zoroastrienne, hébraïque, biblique, hellénique, soufie …), ont connu mille et un auteurs anonymes, mille et une versions mais toutes articulées autour d’une structure et d’un cadre fixés très tôt. Malgré leur vieil âge, Les Nuits continuent d’émerveiller, demeurent d’actualité et portent encore aujourd’hui leur charge…de soufre.

Les thèmes, déclinés à l’envi, sont connus : thèmes de la femme bien sûr, de l’amour, des passions et du désir, de la parole et du pouvoir de l’imaginaire face à la menace de la mort…

Aussi, lorsqu’en 1985 la version originale de Boulaq est rééditée au Caire, le tribunal des affaires de mœurs de la capitale égyptienne ordonne la confiscation de cette édition non expurgée des Nuits au motif, selon le procureur du moins, que ce joyau de la littérature universelle serait « immoral et anti-islamique ».

L’autre indice d’actualité des Nuits et de son universalisme, cette fois non plus seulement en amont mais en aval, réside dans le formidable succès que ce texte n’a cessé de rencontrer depuis sa révélation-renaissance par Galland : multiplication des traductions, des recherches pluridisciplinaires, des inspirations et des variations diverses.

C’est justement sur ces adaptations au XXe siècle des Nuits à des univers culturels et littéraires différents (ici notamment David Maximin, Isabel Allende, Proust, Salman Rushdie…) que se penchent plusieurs auteurs dans Les 1001 Nuits et l’imaginaire du XXe siècle(1). Comme le rappelle dans sa préface Christiane Chaulet-Achour, s’appuyant entre autres sur les travaux de Bencheikh et Miquel, les « deux charnières » des Nuits, à savoir « l’ambiguïté » (« incitation au vice ou incitation à la vertu ? ») et le « franchissement » (la parole de Shahrazade est une parole du désir, opposée à la parole de la loi, de la féminité opposée à la masculinité, où le verbe brave le silence que l’on veut lui imposer…) expliquent en partie la censure dont elles ont été victimes intra-muros et l’attirance qu’elles ont exercé et continue d’exercer extra-muros.

1.- Christiane Chaulet-Achour (sous la direction de), Les 1001 Nuits et l’imaginaire du XXe siècle, éd. L’Harmattan 2004, 246 p., 21,50 €.

Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard 2005 & 2006

-

Les Roses d'Atacama

Luis Sepulveda

Les Roses d'Atacama

"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.

"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.

En trente-cinq textes très cours, à l'écriture concise, toujours percutante et vive, Luis Sepulveda écrit la vie de ces anonymes, une vie "mutilée" par les dictatures sud américaines. Il raconte les résistances des syndicalistes équatoriens ou chiliens, des indiens du Panama, toujours soucieux d'honnêteté ou le combat des habitants du lac d'Epuyen contre les tronçonneuses, celui aussi des Lapons pour la survie de leur culture, de leur langue et de leurs traditions. Il évoque aussi le sort d'une femme qui aujourd'hui déambule dans les rues de Moscou en racontant son passé de combattante à Stalingrad, le courage "indispensable" des journalistes sous les dictatures à mille lieux de nos "démocraties d'opinion" et maintenant "d'émotion". Dans "la grande famille humaine" le survivant de l'holocauste et résistant juif (Avram Sützkever) côtoie Don Giuseppe, l'épicier d'origine italienne de Santiago ou Fredy Taberna insatiable spectateur des merveilles du monde, comme ces roses d'Atacama, et qui fera face à ses exécuteurs "en chantant, à pleins poumons, la Marseillaise socialiste".

Les personnages historiques (Klaus Störtebecker, "le pirate de l'Elbe" du XIVe siècle ou Vasco Nunez de Balboa, "le seul espagnol qui est laissé un bon souvenir" au Panama), les événements (à Pietrasanta, la mort de deux cavatori, les travailleurs anonymes des carrières de marbre ou la fermeture d'une vieille trattoria sur le marché d'Asti) et ces figures de résistant (elles sont nombreuses ici) donnent lieu à des récits riches d'enseignements, source de réflexions, matières à s'enthousiasmer, à aimer ou à détester, à rire ou à pleurer. Et surtout à se révolter. À se révolter aussi contre le cynisme mercantile de nos sociétés. Un cynisme et une cupidité (cette "aiguille de glace dans la pupille") qui conduisent, en Amazonie, en Patagonie ou en Laponie, à la destruction de la terre, de la flore, de la faune quand ce n'est pas des hommes.

Nulle tristesse ici malgré le poids des horreurs et des injustices. Car comme le disait Hemingway à qui l'auteur consacre un texte, "la tristesse se résout dans un bar, jamais dans la littérature". Et ce recueil, placé entre le reportage journalistique et un plaidoyer en faveur "des hommes les plus marginaux de la terre" - plaidoyer qui parfois prend les accents d'une mise en garde - n'abandonne jamais les rivages de la littérature.

Traduit de l'espagnol (Chili) par François Gaudry, édition Métailié, 2003, 160 pages, 7 euros

-

Enfants d’ici, parents d’ailleurs.

Carole Saturno

Enfants d’ici, parents d’ailleurs. Histoire et mémoire de l’exode rural et de l’immigration

Carole Saturno offre ici, pour la première fois peut-être en publication « jeunesse », une histoire de l’immigration en France et inscrit cette histoire dans la continuité de l’exode rural endogène (breton en fait) de la première moitié du XIXe siècle.

Carole Saturno offre ici, pour la première fois peut-être en publication « jeunesse », une histoire de l’immigration en France et inscrit cette histoire dans la continuité de l’exode rural endogène (breton en fait) de la première moitié du XIXe siècle.

Riche d’une centaine de photos et d’illustrations, le livre présente sous la forme d’un module de six double pages chaque immigration (depuis les Bretons jusqu’aux Asiatiques en passant par les Juifs, les Russes et autres Italiens, Portugais ou Yougoslaves). Il mêle à la parole-mémoire des enfants (Alice la bretonne, Benvinda, Karim ou Mamadou), des témoignages de migrants et d’indispensable repères-synthèses sur les différentes vagues migratoires. Ces synthèses offrent le regard de l’historien et inscrivent chaque migration dans l’histoire nationale : industrialisation, guerres, crises, politiques d’accueil ou de recrutement, replis xénophobes, décolonisation… Les textes sont courts, des encadrés attirent l’attention sur des événements ou des personnages d’importance, des frises chronologiques fournissent la perspective historique nécessaire, des cartes situent chaque région d’émigration par rapport à l’hexagonale patrie des droits de l’homme et les illustrations, sur un mode naïf, se révèlent riches en évocations et parfois en émotions.

Certains sujets délicats et controverses (la Tchétchènie avec Sacha, l‘intégration de la Turquie avec Jules le « 100% français et 100% arméniens », la « dette de sang » contractée par la France à l’égard des Africains revendiquée aujourd’hui par les Sans-papiers, les zones d’attente ou les mariages arrangés au sein de la communauté turque) ne sont nullement éludés, ce qui permet de conjuguer cette histoire au présent et même au futur proche.

Une dernière partie s’attache justement à montrer les nouvelles formes et les enjeux des migrations : à commencer par sa mondialisation, la pertinence des politiques de plus en plus répressives alors que les rapports et les prévisions statistiques montrent le rôle de l’immigration pour enrayer le déclin démographique de l’Europe, les ambiguïtés d’une « immigration choisie », la fuite des cerveaux qui frappe les pays du Sud…

Bien sûr, il serait toujours possible dans une entreprise de ce genre de pointer tel ou tel manque (on pense à la question de l’islam traité seulement via le ramadan ou la question du voile) ou parti pris (voir le parallèle entre immigrés et ci-devant « sujets de l’empire » qui fait irrésistiblement songer aux thèses des « indigènes de la République »), mais cela reste très secondaire.

Le livre de Carole Saturno est bien fait, pédagogique à souhait et donc utile pour l’enseignement d’une histoire par trop ignorée, trop longtemps méprisée, pour aussi réfléchir sur l’identité nationale et le regard porté sur les migrants d’aujourd’hui. Il devrait faire en sorte qu’effectivement, selon la formule aujourd’hui consacrée, « leur histoire » soit aussi « notre histoire ». Que l’on commence ce travail dès les bancs de la communale avec « nos » chères têtes (pas toutes) blondes est heureux et même impérieux. Précision tout de même : ce livre, présenté comme un livre pour enfants, lisible à partir de neuf ans, devra sans doute être lu avec un adulte, en revanche, il déborde aisément le cadre étroit de la littérature jeunesse et devrait en apprendre à plus d’un… parent.

Edition Gallimard Jeunesse, livre pour enfants (à partir de 9 ans), 2005, 144 pages, 22,90 euros -

La Vie après

Claire Messud

La Vie après

Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.

Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.

Au commencement du livre Sagesse a quatorze ans. Sa mère est américaine, son père, Alexandre, est un pied-noir. Il travaille dans le luxueux hôtel construit sur la Riviera par son propre père qui, en chef de famille rigide et étouffant, omnipotent, veille au grain et à la destinée des siens. Alexandre, malgré ses velléités, ne parviendra jamais à prendre la direction de l’affaire. Les grands parents de Sagesse n’ont jamais accepté cette Américaine mariée à leur fils. Le couple d’ailleurs bat de l’aile. Le terrible handicap de leur second enfant, Etienne, n’est pas pour rien dans le semblant de vie commune qu’ils s’imposent.

Le livre commence comme un récit d’adolescence : rupture et contestation des aînés, amitié, éveil aux premiers émois amoureux... Jusqu’au soir où une détonation éparpille les adolescents qui batifolaient gaiement et bruyamment autour de la piscine de l’hôtel, blessant légèrement une des filles du groupe.

Tout bascule alors. Non seulement la vie du clan mais aussi celle de Sagesse. Gardiennes de la mémoire familiale, la mère et la grand-mère ouvriront à Sagesse la porte de l’invisible et des non-dits. La lourde porte des secrets, des souffrances d’autant plus douloureuses que l’on s’est évertué à les taire, à les recouvrir d’un voile de silence et de mensonge. À faire « comme si » !

Comment démêler, dans l’entrelacs des racines qui fondent une histoire familiale, celles qui portent le devenir ? Sont-ce les fréquents adultères qui ici n’épargnent aucune génération ? Les branches familiales reléguées dans l’oubli ou coupées ? Ne serait-ce pas plutôt l’autoritaire et criminelle indifférence du père pour son fils ? Ou bien encore faut-il voir dans chaque humaine condition le jouet de l’Histoire : ici, la présence française en Algérie et sa fin misérable. Pour la famille La Basse, cette inscription dans un destin collectif commence dès la première moitié du dix-neuvième siècle et se détermine en 1962. Alexandre, alors âgé de dix-sept ans, est le dernier de la famille à fuir Alger. Lesté du cercueil où repose sa grand-mère, il tente, harassé par le poids et la peine, de se frayer un chemin dans la foule des malheureux rassemblés sur le port qui cherchent eux aussi à embarquer pour la métropole.

« Tout cela, que ce soit instant, heure ou jour, nous le portons en nous, quelque part... » écrit Sagesse lestée d’un autre et terrible drame.

Claire Messud décrit avec minutie et précision l’histoire d’une famille, cet avant d’une vie qui détermine tellement l’après de chaque existence.

Interrogation psychologique, effort de mémoire, questionnement identitaire, reconstitution d’un puzzle dont on voudrait s’extraire, dissection d’une réalité dont on s’efforce de déchirer le voile étouffant de l’apparence, ce deuxième et dense roman, d’une américaine aux origines franco-canadiennes, née en 1966, malgré des longueurs certaines, est riche d’émotions et dit le lot commun : vivre dans l’ombre de fantômes et sous le poids de lourds héritages.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Guillemette Belleteste, édition Gallimard, 2001, 515 pages, 24,39 euros

-

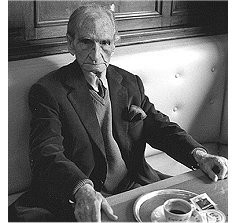

L'intégrale Cossery

Albert Cossery

Coffret comprenant huit titres : Les Hommes oubliés de Dieu, La Maison de la mort certaine, Les Fainéants dans la vallée fertile, Mendiants et orgueilleux, La Violence et la dérision, Un Complot de saltimbanques, Une Ambition dans le désert, Les Couleurs de l’infamie)

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Depuis 1940, année où paraît aux USA à l’initiative d’Henry Miller, Les Hommes oubliés de Dieu, jusqu'à sa mort, en juin 2008, l’écrivain égyptien, « installé » depuis 1945 dans le même hôtel parisien de Saint Germain, n’aura publié que sept romans et un recueil de nouvelles. Constant et conséquent, Cossery a été le sémillant et indémodable pourfendeur de la société moderne et de ses travers marchands qui ne sont pas peu dans la vaste entreprise d’abrutissement généralisée dont nous sommes, à bien le lire, les victimes plus ou moins consentantes.

Ses livres présentent, toujours sur le mode du divertissement, l’éternel spectacle de la folie des hommes. Ils raillent avec détachement l’ « imposture universelle » qui sert à masquer que « le seul moteur de l’humanité est le vol et l’escroquerie ».

Aucune description longue et inutile n’encombre le récit au style dégraissé et où chaque mot est pesé. Les dialogues, dépouillés de toutes circonlocutions assommantes, vont à l’essentiel. L’adjectif, persifleur et sans illusion, aide à l’élégance du texte qui est peut-être la plus caractéristique des qualités de cet écrivain un brin dandy.

A.Cossery décrit le peuple de la capitale égyptienne qui, au fond de ruelles misérables et faiblement éclairées, subit le joug de l’oppression symbolisée avec morgue et bêtise par l’un des plus fidèles agents de l’hypocrisie : le policier. Mais le propos est bien universel : « il fallait être un débile mental pour croire qu’il se passait ailleurs des choses prépondérantes. La seule diversité était celle du langage ; c’étaient partout les mêmes imbéciles, les mêmes salopards et les mêmes putains qui s’exprimaient dans des langues différentes (...) ».

La misère ne supporte ni lyrisme ni fausse compassion lénifiante. D’ailleurs, elle ne parvient pas à éteindre le goût pour le bonheur des déshérités. El Kordi, le révolutionnaire de pacotille de Mendiants et orgueilleux, recherche un « peuple à sa mesure : triste et animé de passions vengeresses ». À la place, il découvre « une faculté de joie si intense, une volonté si évidente de bonheur et de sécurité, qu’il en arrivait à penser qu’il était le seul homme infortuné de la terre. Où était donc le malheur ? Où étaient les ravages de l’oppression ? On eût dit que toutes les images qu’il se forgeait au sujet de cette misère reculaient dans le néant comme des phantasmes engendrés par le sommeil ».

À l’humanité des quartiers populaires s’oppose la froideur de la ville européenne où un mode de vie ancien, simple et débonnaire laisse la place à l’agitation vaine et perpétuelle des us modernes. À la vanité du surmenage professionnel, mieux vaut les bienfaits du sommeil et un savoir-vivre devenu rare : « le comble de l’opulence et de la générosité » ? : « une boutique vide pour y recevoir les amis et leur offrir le café ».

Cossery fait l’éloge de la paresse, mais ses personnages ne sont pas des oisifs. La ville, les cafés, les terrasses, les bordels sont des lieux de prédilection pour se délecter et réfléchir au spectacle de leurs semblables. Cette observation plaisante est édifiante. Son enseignement, simple et lumineux, « rejette dans le néant, comme trompeuses et apocryphes, toutes les valeurs admises par une multitude d’esclaves ». Cossery déconstruit une à une pour mieux les remodeler les valeurs morales dont nous sommes pétris : dignité, respect, honneur, vérité, mensonge... Ils bousculent pour mieux les fouler les considérations - d’autant mieux partagées qu’elles semblent frappées du coin bon sens - sur le rôle de l’école, de l’instruction, de la presse et des intellectuels, sur l’appréciation du vol et même du meurtre.

Tout cela ne serait que « pernicieuse désinformation » déversée à gros tirage à seule fin de masquer le mensonge universelle qui voit des hommes en réduire d’autres à l’esclavage.

Cossery serait-il un dangereux révolutionnaire ? Trop facile et trop simple ! Trop sérieux et trop ennuyeux aussi. À l’image de Taher dans Violence et dérision, « le révolutionnaire est plus prisonnier que dans une cellule, car les mythes sur lesquels il fonde son action sont les mêmes dont use l’adversaire ; ils pullulent et l’enserrent de toutes parts, plus opaques que des murailles ». Or, ce n’est que l’importance que l’on prête aux puissants qui les rendent importants et sérieux. Sans cela, ils se révèleraient pour ce qu’ils sont : des « imposteurs ».

« À un tyran mort, je préfère un tyran ridiculisé » dit Gohar dans Violence et dérision. Cette dérision est au cœur de la pensée d’Albert Cossery. Il n’y a qu’à ouvrir un journal pour chaque jour se divertir des « scandales financiers » des « guerres civiles » et autres « assassinats politiques ». Mais, pour se débarrasser des chaînes et des prisons dorées, il ne sert à rien d’abattre le tyran pour lui en substituer un autre : « la mort du tyran ne signifie pas la fin de la tyrannie ».

Seule une philosophie du dénuement et du détachement joyeux pour les biens matériels permet d’échapper à l’abrutissement de la société moderne et à la « débilité mentale généralisée ». « Là où il n’y avait rien, la tempête se déchaînait en vain. L’invulnérabilité de Gohar était dans ce dénuement total ; il n’offrait aucune prise aux dévastations ».

Albert Cossery propose, sans jamais chercher à l’imposer une éthique « tolérante et joyeuse ». « Flamboyante » aussi : « l’univers n’était pas absurde, il était seulement régi par la plus abominable bande de gredins qui eût jamais souillé le sol de la planète. En vérité, ce monde était d’une cruelle simplicité, mais les grands penseurs à qui était dévolue la tâche de l’expliquer aux profanes ne pouvaient l’accepter tel quel, de peur d’être taxés d’esprits primaires ».

Comme la révolte à sa part dans cette éthique, il faut apprendre à se révolter sans haine, en récusant toute violence « puisque aucune violence ne viendra à bout de ce monde de bouffons ».

Et d’abord, si la seule vraie valeur se mesure à « la quantité de joie contenue dans chaque être », « le seul temps précieux est celui que l’homme consacre à la réflexion. C’est une des vérités indécentes qu’abominent les marchands d’esclaves ».

À l’instar de l’inspecteur Nour El Din vis-à-vis du cynique Gohar, le lecteur subodore que la solution au problème posé par Albert Cossery est fondamentale. Nul n’est obligé de souscrire à l’ensemble de ses opinions émises avec une extraordinaire constance depuis près de soixante-dix ans. Il suffit de rester disponible à une certaine maïeutique. Il y a du Socrate chez cet homme. La vanité d’amélioration en moins et quelques livres en plus.

A un journaliste qui lui demandait « pourquoi écrivez-vous ? », l’écrivain répondit : « pour que quelqu’un qui vient de me lire n’aille pas travailler le lendemain ». Laissez donc cette intégrale sur votre table de chevet. A portée de main…

Edition Joëlle Losfeld, 2000, 62,50 € -

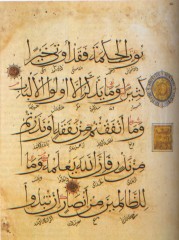

Dits de l’Iman ‘Ali

Dits de l’Iman ‘Ali

Choix, traduction de l’arabe et présentation de Youssef Seddik

Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire.

Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire.

Ce livre réunit les sermons, discours, lettres, aphorismes et maximes d’Ali. D’un point de vue religieux, mais également philosophique, il est considéré par les chiites comme le plus important après le Coran aux côtés des Hadiths.

De l’iman Ali, la mémoire a retenu qu’il s’agit du cousin et du gendre du prophète Mohamed. Les moins oublieux se souviennent du nom de sa femme, Fatima et de leur deux fils Hassan et Hussein au destin aussi tragique que celui de leur père. Premier enfant élevé dans le giron de la religion musulmane, il fut, selon la tradition, de tous les humains, le plus proche du prophète. ‘Ali succéda au troisième calife, Uthman assassiné en 656. Cette succession contestée marque la première grave crise politique de l’islam. « La Grande discorde » voit s’affronter les partisans d‘Ali ou chiites aux parents d’Uthman, menées par Mou’awiya, qui deviendra le cinquième calife et le fondateur de la dynastie des Omeyyades. ‘Ali sera assassiné en janvier 661 à Koufa.

La diversité des sources d’inspirations, des sujets abordés et l’éloquence pourraient surprendre chez cet homme de religion et ce chef militaire « chargé de gloire » que les biographies décrivent comme trapu, bedonnant, chauve, doté d’une longue barbe blanche, ophtalmique, brusque et peu sociable. Peut-être convient-il d’associer cette sensibilité poétique à sa familiarité et à sa connaissance du Coran. Il est également célèbre pour cela. C’est d’ailleurs là que réside une autre singularité chiite par rapport à la Sunna majoritaire qui, selon Y. Seddik, « nous a coupé de la tradition du Coran ».

Si ‘Ali est celui qui a ouvert la voie de l’interprétation, il ne fait pas du livre saint un argument de discussion, un élément de controverse : « Ne leur oppose jamais le Coran. Le Coran a bon dos et multiples facettes... » dit-il à son lieutenant et cousin avant de combattre les Khârijites qui brandissaient des copies du Coran sur des lances. Son domaine est celui de l’herméneutique et certains contemporains seraient bien inspirés de se souvenir de cette recommandation.

Aux côtés des textes circonstanciés - « Le rideau tombera en quatre pans sur la gloire des empires disparus : la perte des principes, l’entêtement à maintenir l’inessentiel, l’élection des vils et la mise à l’écart des plus magnanimes » - voisinent des propos plus généraux et universels : « La plus noble des richesses, c’est l’abandon des convoitises » ou « Trois choses ne sauraient durer : l’argent entre les mains du prodigue, un nuage d’été, et la colère de l’amoureux ».

« La Voix du mieux dire », du moins ce petit recueil de citations, est aussi (surtout ?) une source d’inspiration d’une modernité parfois surprenante. Ainsi en matière d’éducation, ‘Ali avait quelques siècles d’avance sur le fameux poème de Ghalil Gilbran : « Ne modelez pas vos enfants sur vos us. Ils sont faits pour une époque qui n’est pas la vôtre ». Quant aux beaux parleurs qui ne manquent pas, ils ne doivent pas oublier que si « le savoir est un culte », il est lié à « faire ». « Celui qui sait doit agir. Car le savoir ne cesse d’appeler l’acte à venir le rejoindre. Si celui-ci ne répond pas, le savoir s’en va et l’abandonne ».

Modernité encore et toujours du propos dans un temps et une société gagnés par la facilité et la superficialité : « Comment comparer deux actes quand de l’un disparaît le plaisir qui l’a accompagné et n’en reste que les néfastes conséquences et que de l’autre s’oublie la peine et n’en subsiste que le profit ? ». Et enfin face à la débauche de biens dans laquelle nous nous complaisons : « Que tu excèdes ce qui te suffit et te voilà dans une pauvreté sans fin ».

Ce florilège présenté par Youssef Seddik est une mise en bouche. On attend la traduction complète de cette « Voie du mieux dire » de l’iman ‘Ali.

Editions Sindbad/Actes Sud, 115 pages, 12,04 Euros -

L’Enfant du peuple ancien

Anouar Benmalek

L’Enfant du peuple ancien

En 1994, Mehdi Lallaoui publiait un livre et réalisait un documentaire sur les Kabyles du Pacifiques, ces hommes et ces femmes de l’antipode, lointains descendants des révoltés algériens partisans d’El Mokrani et déportés en Nouvelle-Calédonie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les cales qui emportaient ces malheureux, d’autres déportés partageaient leur triste sort : les survivants de la Commune. Cette communauté de destin nouera des liens, parfois solides, entre les enfants de la terre algérienne et ceux du pavé parisien. Ainsi, Aziz ben Cheikh el Haddad, le principal chef de l’insurrection après Mokrani s’est éteint chez Eugène Mourot, un compagnon de déportation qui habitait face au Père-Lachaise à Paris. La solidarité des anciens de la Commune payera le rapatriement du défunt vers son Algérie natale.

En 1994, Mehdi Lallaoui publiait un livre et réalisait un documentaire sur les Kabyles du Pacifiques, ces hommes et ces femmes de l’antipode, lointains descendants des révoltés algériens partisans d’El Mokrani et déportés en Nouvelle-Calédonie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les cales qui emportaient ces malheureux, d’autres déportés partageaient leur triste sort : les survivants de la Commune. Cette communauté de destin nouera des liens, parfois solides, entre les enfants de la terre algérienne et ceux du pavé parisien. Ainsi, Aziz ben Cheikh el Haddad, le principal chef de l’insurrection après Mokrani s’est éteint chez Eugène Mourot, un compagnon de déportation qui habitait face au Père-Lachaise à Paris. La solidarité des anciens de la Commune payera le rapatriement du défunt vers son Algérie natale.

À partir de cette trame historique, Anouar Benmaleck raconte une autre belle histoire : la rencontre entre Kader et Lislei, tous deux déportés en Nouvelle-Calédonie. Elle n’est pas une “ communeuse ” mais la victime de la répression aveugle des Versaillais. Lui, en revanche, a bien participé à la révolte d’El Mokrani. Son père, avant lui, combattit dans les rangs de l’armée de l’Emir Abdelkader et sera contraint à un autre exil. Avec son géniteur, Kader séjournera douze ans à Damas. Le temps d’apprendre le français chez un couple de pâtissiers - cette langue évoquera toujours chez lui “ la gourmandise ”, “ la grâce et le plaisir ” - et d’être témoin de l’engagement protecteur de l’émir en faveur des chrétiens persécutés. Sur cette action, il a fallu que son père le morigène : “ Crois-tu, petit morveux, que l’Emir permettrait qu’on égorge des femmes et des enfants devant ses yeux, fussent-ils chrétiens ? Il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre religion. Ce n’est pas parce qu’on nous a tout volé que nous allons nous comporter comme des chacals et nous réjouir des malheurs de plus désespérés que nous... ”. De son séjour damascène, il rapportera aussi un livre qui ne le quittera jamais et pour lequel il vérifiera toujours la propreté de ses mains avant de l’ouvrir : Le Livre des Chants écrit au Xe siècle par Abul Faraj Isfahani.

Ensemble, Lislei et Kader s’enfuient vers l’Australie. Sur le bateau qui les emporte clandestinement, ils découvrent un enfant captif, Tridarir. Malgré son jeune âge, il a déjà souffert bien plus que ces deux fuyards et bientôt protecteurs, bien plus que l’humanité tout entière : il est le dernier né, le seul survivant, l’unique rescapé du génocide des Aborigènes de Tasmanie. Un génocide monstrueux comme le rapporte l’auteur mais... parfait parce que “ sans mémoire pour les victimes, sans opprobre pour les assassins ” ! Loin du show médiatique des J.O. de l’année 2000 et de la célébration mondiale de l’efficacité des organisateurs australiens, Anouar Benmaleck a dédié son roman à une certaine Truganini... la dernière aborigène de Tasmanie morte en 1876.

Le périple australien des deux adultes en fuite et de l’enfant réservera plus de peines que de joies. Mais leur rencontre sera le prix à payer pour qu’ensemble, ils puissent jouir, même brièvement, du bonheur

“ Bois dans le verre du destin quand il te sert ce qui ressemble au bonheur. Mais pour ce verre où tu trouveras peut-être que funeste calamité, seras-tu prêt à payer le prix exigé ? ” dit Le Livre des Chants. Avec tendresse et humanisme, Anouar Benmaleck imagine l’improbable, le miraculeux. Rappelant les mots du vietnamien Duyên Anh selon qui “ la littérature doit se montrer humaniste. Sinon à force de dénigrer l’homme, on finit par nous en dégoûter ”, A. Benmaleck donne à entendre ce qu’il peut y avoir de meilleur chez les hommes : des paroles d’humanité, à peine audibles, qui s’élèvent tel un contre-chant au tumulte et à la barbarie.

Comme Nassredine, Anna et le petit Jallal Des Amants désunis, son précédent roman, Lislei, Kader et Trid déchirent d’un rayon lumineux le noir de l’Histoire. Cette source de lumière est faible. Le prix à en payer est bien lourd : “ Tu vois Lislei... Trid rit ! Pour la première fois... Toi, moi, on ne vaut pas plus que des épluchures... C’est encore pire pour Trid... Peut-être... ne pouvons-nous ... être complets qu’à trois ? Mais ça, c’est beaucoup de malheur et, si on a de la chance, juste un peu de bonheur ! Le supporterons-nous toujours ? ”. Kader sait bien, lui qui a connu tant de souffrances derrière, que “ le verre du destin ” faut la peine d’être bu.

Edition Pauvert, 2000, 333 pages -

Dites-leur de me laisser passer

Abdelkader Djemaï

Dites-leur de me laisser passer, et autres nouvelles

Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.

Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.

Djemaï est un malicieux. Son ton, son style sont, à bien des égards, atypiques dans la littérature algérienne des années quatre-vingt dix. Il est le seul à pouvoir décrire les pires horreurs, sans jamais se départir d’un ton serein, calme. Imperturbable, la phrase coule harmonieuse et dégraissée. Avec distance, voire une indifférence feinte, A.Djemai rapporte l’absurdité tragique de la condition humaine.

L’Algérie sert de toile de fond à la plupart des quinze nouvelles de ce recueil. Les violences des dernières années hantent toujours la plume de l’écrivain. « Côté jardin » raconte la fin tragique d’un auteur de théâtre et metteur en scène refroidit par un commando de tueurs alors qu’il peaufinait une scène d’amour.

« Les Prunes », brosse les fatales vicissitudes d’un poseur de bombe indisposé par une consommation excessive de prunes. « Une Drôle de tête » rapporte les déboires et les sueurs froides d’un chauffeur de taxi qui croit transporter dans un sac, laissé en gage de bonne foi par un client désargenté, la tête d’un riche commerçant décapité le matin même.

Avec « Les chevilles », Abdelkader Djemaï revient sur un thème présent dans nombre de ces romans, celui de la décomposition, de la décadence de la ville.

L’Algérie, encore et toujours, mais cette fois A.Djemaï s’attarde sur des maux endémiques qui rongent le pays et ses hommes. L’absurde machisme aux tragiques conséquences dans « La Guêpe » ; la sexualité dans « Une certaine hauteur » et son lot de frustrations, de crainte et de honte qui ne trouve pour expédient que le refuge dans une religion hostile à la gent féminine ; la suspicion dans « L’Accident » où un banal accident de la circulation devient une intrigue politique où baigneraient différents clans du pouvoir ; ou encore avec « Chers Frères, Chères Sœurs », pastiche d’une lettre de remerciement pour l’invitation adressée par les organisateurs d’un congrès politique à... un défunt ! Quand la mémoire algérienne a des ratés…

Avec « Dites-leur de me laisser passer », la nouvelle éponyme de ce recueil, A.Djemaï se glisse dans la peau d’un candidat à l’émigration clandestine. Placé à distance d’un poste frontière, l’homme attend la nuit pour tenter sa chance. « La Balade » permet à l’auteur de promener son œil mi-ironique mi-malicieux sur l’exil et le regard teinté d’exotisme que l’on pose sur ce qui vient d’ailleurs.

Enfin, « La Fugue » la plus longue et peut-être la plus imaginative de ces nouvelles. A.Djemaï y fait, dans une certaine mesure, plus fort qu’Amélie Nothomb. Il remonte dans les souvenirs d’une petite fille âgée de seulement quelques heures.

Après ses trois premiers romans qui forment un triptyque, A. Djemaï s’extraie, du moins sur un plan littéraire, du drame algérien. Il renouvelle le genre et n’entend pas confiner ses écrits aux dix dernières années algériennes. Le mouvement est perceptible chez d’autres auteurs algériens. Les thèmes s’enrichissent, la prise de distance permet des approches innovantes, des tonalités autres. L’écrivain tend à se transformer en romancier. A ce jeu, A. Djemaï a des atouts certains et maîtrise de mieux en mieux son sujet comme le montrent ses nouvelles.

Edition Michalon, 2000, 164 pages