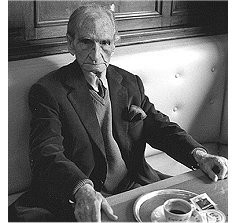

Albert Cossery

Coffret comprenant huit titres : Les Hommes oubliés de Dieu, La Maison de la mort certaine, Les Fainéants dans la vallée fertile, Mendiants et orgueilleux, La Violence et la dérision, Un Complot de saltimbanques, Une Ambition dans le désert, Les Couleurs de l’infamie)

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Depuis 1940, année où paraît aux USA à l’initiative d’Henry Miller, Les Hommes oubliés de Dieu, jusqu'à sa mort, en juin 2008, l’écrivain égyptien, « installé » depuis 1945 dans le même hôtel parisien de Saint Germain, n’aura publié que sept romans et un recueil de nouvelles. Constant et conséquent, Cossery a été le sémillant et indémodable pourfendeur de la société moderne et de ses travers marchands qui ne sont pas peu dans la vaste entreprise d’abrutissement généralisée dont nous sommes, à bien le lire, les victimes plus ou moins consentantes.

Ses livres présentent, toujours sur le mode du divertissement, l’éternel spectacle de la folie des hommes. Ils raillent avec détachement l’ « imposture universelle » qui sert à masquer que « le seul moteur de l’humanité est le vol et l’escroquerie ».

Aucune description longue et inutile n’encombre le récit au style dégraissé et où chaque mot est pesé. Les dialogues, dépouillés de toutes circonlocutions assommantes, vont à l’essentiel. L’adjectif, persifleur et sans illusion, aide à l’élégance du texte qui est peut-être la plus caractéristique des qualités de cet écrivain un brin dandy.

A.Cossery décrit le peuple de la capitale égyptienne qui, au fond de ruelles misérables et faiblement éclairées, subit le joug de l’oppression symbolisée avec morgue et bêtise par l’un des plus fidèles agents de l’hypocrisie : le policier. Mais le propos est bien universel : « il fallait être un débile mental pour croire qu’il se passait ailleurs des choses prépondérantes. La seule diversité était celle du langage ; c’étaient partout les mêmes imbéciles, les mêmes salopards et les mêmes putains qui s’exprimaient dans des langues différentes (...) ».

La misère ne supporte ni lyrisme ni fausse compassion lénifiante. D’ailleurs, elle ne parvient pas à éteindre le goût pour le bonheur des déshérités. El Kordi, le révolutionnaire de pacotille de Mendiants et orgueilleux, recherche un « peuple à sa mesure : triste et animé de passions vengeresses ». À la place, il découvre « une faculté de joie si intense, une volonté si évidente de bonheur et de sécurité, qu’il en arrivait à penser qu’il était le seul homme infortuné de la terre. Où était donc le malheur ? Où étaient les ravages de l’oppression ? On eût dit que toutes les images qu’il se forgeait au sujet de cette misère reculaient dans le néant comme des phantasmes engendrés par le sommeil ».

À l’humanité des quartiers populaires s’oppose la froideur de la ville européenne où un mode de vie ancien, simple et débonnaire laisse la place à l’agitation vaine et perpétuelle des us modernes. À la vanité du surmenage professionnel, mieux vaut les bienfaits du sommeil et un savoir-vivre devenu rare : « le comble de l’opulence et de la générosité » ? : « une boutique vide pour y recevoir les amis et leur offrir le café ».

Cossery fait l’éloge de la paresse, mais ses personnages ne sont pas des oisifs. La ville, les cafés, les terrasses, les bordels sont des lieux de prédilection pour se délecter et réfléchir au spectacle de leurs semblables. Cette observation plaisante est édifiante. Son enseignement, simple et lumineux, « rejette dans le néant, comme trompeuses et apocryphes, toutes les valeurs admises par une multitude d’esclaves ». Cossery déconstruit une à une pour mieux les remodeler les valeurs morales dont nous sommes pétris : dignité, respect, honneur, vérité, mensonge... Ils bousculent pour mieux les fouler les considérations - d’autant mieux partagées qu’elles semblent frappées du coin bon sens - sur le rôle de l’école, de l’instruction, de la presse et des intellectuels, sur l’appréciation du vol et même du meurtre.

Tout cela ne serait que « pernicieuse désinformation » déversée à gros tirage à seule fin de masquer le mensonge universelle qui voit des hommes en réduire d’autres à l’esclavage.

Cossery serait-il un dangereux révolutionnaire ? Trop facile et trop simple ! Trop sérieux et trop ennuyeux aussi. À l’image de Taher dans Violence et dérision, « le révolutionnaire est plus prisonnier que dans une cellule, car les mythes sur lesquels il fonde son action sont les mêmes dont use l’adversaire ; ils pullulent et l’enserrent de toutes parts, plus opaques que des murailles ». Or, ce n’est que l’importance que l’on prête aux puissants qui les rendent importants et sérieux. Sans cela, ils se révèleraient pour ce qu’ils sont : des « imposteurs ».

« À un tyran mort, je préfère un tyran ridiculisé » dit Gohar dans Violence et dérision. Cette dérision est au cœur de la pensée d’Albert Cossery. Il n’y a qu’à ouvrir un journal pour chaque jour se divertir des « scandales financiers » des « guerres civiles » et autres « assassinats politiques ». Mais, pour se débarrasser des chaînes et des prisons dorées, il ne sert à rien d’abattre le tyran pour lui en substituer un autre : « la mort du tyran ne signifie pas la fin de la tyrannie ».

Seule une philosophie du dénuement et du détachement joyeux pour les biens matériels permet d’échapper à l’abrutissement de la société moderne et à la « débilité mentale généralisée ». « Là où il n’y avait rien, la tempête se déchaînait en vain. L’invulnérabilité de Gohar était dans ce dénuement total ; il n’offrait aucune prise aux dévastations ».

Albert Cossery propose, sans jamais chercher à l’imposer une éthique « tolérante et joyeuse ». « Flamboyante » aussi : « l’univers n’était pas absurde, il était seulement régi par la plus abominable bande de gredins qui eût jamais souillé le sol de la planète. En vérité, ce monde était d’une cruelle simplicité, mais les grands penseurs à qui était dévolue la tâche de l’expliquer aux profanes ne pouvaient l’accepter tel quel, de peur d’être taxés d’esprits primaires ».

Comme la révolte à sa part dans cette éthique, il faut apprendre à se révolter sans haine, en récusant toute violence « puisque aucune violence ne viendra à bout de ce monde de bouffons ».

Et d’abord, si la seule vraie valeur se mesure à « la quantité de joie contenue dans chaque être », « le seul temps précieux est celui que l’homme consacre à la réflexion. C’est une des vérités indécentes qu’abominent les marchands d’esclaves ».

À l’instar de l’inspecteur Nour El Din vis-à-vis du cynique Gohar, le lecteur subodore que la solution au problème posé par Albert Cossery est fondamentale. Nul n’est obligé de souscrire à l’ensemble de ses opinions émises avec une extraordinaire constance depuis près de soixante-dix ans. Il suffit de rester disponible à une certaine maïeutique. Il y a du Socrate chez cet homme. La vanité d’amélioration en moins et quelques livres en plus.

A un journaliste qui lui demandait « pourquoi écrivez-vous ? », l’écrivain répondit : « pour que quelqu’un qui vient de me lire n’aille pas travailler le lendemain ». Laissez donc cette intégrale sur votre table de chevet. A portée de main…

Edition Joëlle Losfeld, 2000, 62,50 €