Monica Ali

Sept mers et treize rivières

La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Leone Ross, Alex Wheatle, Zazie Smith, Jamel Mahjoub ou Hari Kunzru pour ne citer que les plus récents.

La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Leone Ross, Alex Wheatle, Zazie Smith, Jamel Mahjoub ou Hari Kunzru pour ne citer que les plus récents.

Ce premier roman d’une anglaise d’origine bangladaise arrivée en Angleterre à l’âge de trois ans fit un tabac outre-Manche. Non content d’avoir été parmi les meilleures ventes du royaume, il rencontra aussi un succès auprès de la critique et la revue littéraire Granta retint en 2003, à la lecture de son seul manuscrit, Monica Ali parmi sa sélection des vingt meilleurs jeunes auteurs anglais (avec Z.Smith et H.Kunzru et après K.Ishiguro en 1993). Avec un premier tirage de 15 000 exemplaires, son éditeur français espérait sans doute rencontrer un même succès en France, terre pourtant bien plus frileuse quant à voir émerger et reconnaître ses propres auteurs nationaux, enfants de la colonisation ou des migrations internationales (migrations du Sud vers le Nord s’entend…). En 2008, le roman de Monica Ali fut porté à l’écran sous le titre de Rendez-vous à Brick Lane par la réalisatrice Sarah Gavron.

Au centre de Sept mers et treize rivières il y a Nazneen une jeune femme, « livrée à son Destin » dès sa naissance quand on s’aperçoit qu’elle est une enfant mort-née. Nazneen vivra, sans le recours de médecins, par sa seule volonté ou celle de Dieu. À l’âge de vingt ans, elle part en Angleterre rejoindre Chanu de vingt ans son aîné que son père lui a choisi comme époux. Lentement, sur plusieurs années, le lecteur assiste à la progressive émancipation de Nazneen depuis la solitude et les angoisses des premiers temps, alors qu’elle est encore confinée dans un petit appartement, « cette grande boîte pleine de meubles » d’une cité londonienne, jusqu’à la conquête de nouveaux espaces de liberté, pour déboucher sur la maîtrise de son destin. Ce sera son second combat pour renaître à la vie.

Monica Ali est douée pour donner à ses personnages de la substance, de la profondeur, pour représenter des êtres en constante évolution, traversés par des sentiments différents parfois même contradictoires. Ce premier roman est d’abord le très beau portrait d’une femme émigrée et la formidable et précise description des changements que l’exil impose : relation aux autres et à l’espace, découverte d’une langue inconnue, évolution du rapport à la mémoire, à l’enfance, au pays… De l’intérieur, le lecteur suit ses pensées, son regard sur les siens, sur son environnement, ses transformations. Nazneen est une femme douce et sensible, lucide aussi. Partant d’imperceptibles insurrections au quotidien (ménage, lessive, effets de toilette, éducation des enfants…), elle en arrivera à violer les interdits et à transgresser la tradition qui impose à la femme de « prendre son mal en patience », de ne rien attendre de la vie, de ne rien demander, de ne rien espérer. Nazneen lutte avec la dernière énergie pour rester fidèle à cet enseignement maternel. Elle s’en rendra malade. Rien n’y fera, l’appel de la liberté sera plus fort. Sa mère, d’une tout autre façon, y avait aussi répondu.

Chanu n’est pas un mauvais bougre, juste un immigré qui serait passé à côté de sa vie. Il se pique d’être intello et se gausse de ses pareils « incultes ». Chanu est doux et bon avec sa jeune femme. Il aime, parfois avec maladresse, ses deux filles. Mais sans jamais pouvoir maîtriser le cours de son existence. Le réel se dérobe sous ses pieds. Alors Chanu parle, parle, se soûle de mots, de projets sans lendemain, d’illusions. À l’image de son corps qui ne produit que de la corne, des cors, des poils et autres peaux mortes, ses paroles sont vaines. Lui qui ne cesse de vanter la grandeur de sa culture d’origine, insistant sur les méfaits du colonialisme britannique, lui qui bataille pour en transmettre quelques bribes à ces deux filles, ne voit pas que Bibi et Shahana sont devenues anglaises. Il ne voit pas ou refuse de voir que sa femme, avec douceur, sans faire de bruit, change. Il ne voit pas que son ultime projet, rentrer à Dacca avec sa famille, est une dernière illusion. Mais Chanu est un homme blessé et impuissant, il accepte, en conscience, ce « syndrome du retour au pays ».

L’expression est du médecin de la famille : le docteur Azad. Après le temps des vaches maigres et de l’amour partagé avec sa compagne, il connaît, grâce à son travail, le temps de la réussite professionnelle mais aussi celui du désamour conjugal et du fiasco familial miné par le choc des cultures. Sur ce point, la scène où Mme Azad « la rebelle au grand nez » inflige à Chanu qui s’est invité chez le docteur, une réplique, cinglante et sans appel, est un régal. Pour fuir ses propres échecs, l’ami Yazid aime venir chez Nazneen et Chanu y retrouver la chaleur d’une famille, pauvre certes, mais unie.

Chanu conseille à son épouse de ne pas fréquenter Razia. Il lui préfère Mme Islam. Mais cette vieille et en apparence respectable dame, commère et mégère, officine médicinale ambulante, sous couvert d’aide et de financement d’une école coranique, s’enrichit en pratiquant l’usure et, à l’occasion, grâce aux gros bras et à la petite cervelle de ses deux brutes de fils, en rackettant son monde. N’en déplaise à ce pauvre Chanu, Razia sera bien l’amie, la confidente et celle auprès de qui Nazneen trouvera de l’aide. Sur le chemin de l’émancipation, Razia a quelques longueurs d’avance. Toutes deux se tiendront par la main et serreront les coudes.

Il y a du Zola dans ce bouquin, un naturalisme auquel on aurait fort heureusement ajouté une bonne dose d’humour, un brin d’idéalisme et une pointe d’exotisme (culinaire surtout). À travers une incroyable galerie de portraits, Monica Ali dresse avec subtilité et humour, par petites touches, sans jamais alourdir la trame romanesque de son récit, un tableau complet de la cité de Brick Lane : conditions de vie et de travail des immigrés bangladais ; quotidien des femmes, tiraillées entre la pression et les cancans communautaires et leurs aspirations au changement ; jeunes, victimes de la drogue et des trafics en tout genre mais aussi jeunes entrants à l’université ou à Oxford ; rivalités des bandes et autres groupuscules politiques… La propagande et les militants islamistes sont ici raillés (il faut lire le passage franchement hilarant où Monica Ali tourne en dérision une réunion publique des Tigres du Bengale). Cet islam chosifié que représente entre autres ici Karim, un jeune né en Angleterre qui, selon Nazneen, cherche sa place dans le monde, paraît bien terne et sans lendemain devant la simplicité et la profondeur de la croyance de cette femme qualifiée d’« authentique ».

Monica Ali est douée pour donner à ses personnages de la substance, de la profondeur, pour représenter des êtres en constante évolution, fragilisés par des sentiments différents, tiraillés par des aspirations parfois contradictoires. De ce point de vue Chanu, le mari de Nazneen, immigré passé à côté de sa vie, est attachant. Comme l’est aussi le personnage de Karim, empêtré dans ses contradictions et sa quête identitaire.

Le grand mérite de ce livre, caché entre les lignes d’un récit parfaitement maîtrisé, est de n’enfermer aucun des personnages dans un moule rigide, de n’assigner les identités ou les personnalités à aucune résidence close. De rendre à chacun le seul statut qui vaille : celui d’individu à part entière. Pouvait-on attendre autre chose de Monica Ali, fille d’une anglaise et d’un Bangladais ? Monica Ali qui n’appartient à aucune communauté.

Edition Belfond 2004, 463 pages, 20,60 euros

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités.

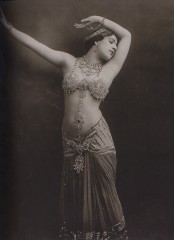

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités. L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…).

L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…). Ce travail sur la Kabylie était attendu depuis des années. Alain Mahé, maître de conférence à l’EHESS, met au service d’une société si mythifiée - tant par les regards extérieurs que par sa perception intérieure - des outils d’analyse et des enseignements tirés des disciplines aussi diverses que la sociologie, l’anthropologie, la philosophie politique, l’histoire. Il y met aussi sa passion pour cette région, les hommes et les femmes qui en sont issus. Une passion qui, malgré la rigueur du propos, affleure et dont on mesure la valeur humaine et morale à la lecture des dédicataires choisis par l’auteur : Belaïd Aït Ali, Mouloud Feraoun, Slimane Azem et Tahar Djaout.

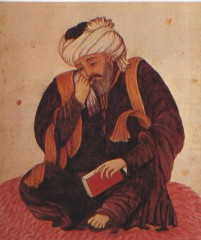

Ce travail sur la Kabylie était attendu depuis des années. Alain Mahé, maître de conférence à l’EHESS, met au service d’une société si mythifiée - tant par les regards extérieurs que par sa perception intérieure - des outils d’analyse et des enseignements tirés des disciplines aussi diverses que la sociologie, l’anthropologie, la philosophie politique, l’histoire. Il y met aussi sa passion pour cette région, les hommes et les femmes qui en sont issus. Une passion qui, malgré la rigueur du propos, affleure et dont on mesure la valeur humaine et morale à la lecture des dédicataires choisis par l’auteur : Belaïd Aït Ali, Mouloud Feraoun, Slimane Azem et Tahar Djaout. Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur.

Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur. Comme les apparences peuvent être trompeuses. Kazuo Ishiguro n’est pas japonais ! non il est anglais. Et n’allez pas prétendre le contraire ou simplement émettre quelques doutes cela risquerait de le fâcher. Mieux ! Kazuo Ishiguro est un respectable et fidèle sujet de qui vous savez. Point à la ligne! Point d’ambiguïté non plus et nos « grenouilles » de bénitier républicain seraient bien inspirées d’en tirer quelques leçons avant de chercher à refourguer des certificats d’onction républicaine à des Français aux origines qu’ils estiment par trop douteuses.

Comme les apparences peuvent être trompeuses. Kazuo Ishiguro n’est pas japonais ! non il est anglais. Et n’allez pas prétendre le contraire ou simplement émettre quelques doutes cela risquerait de le fâcher. Mieux ! Kazuo Ishiguro est un respectable et fidèle sujet de qui vous savez. Point à la ligne! Point d’ambiguïté non plus et nos « grenouilles » de bénitier républicain seraient bien inspirées d’en tirer quelques leçons avant de chercher à refourguer des certificats d’onction républicaine à des Français aux origines qu’ils estiment par trop douteuses. Le propre d’un grand livre est de se prêter à une diversité de lectures et autant d’interprétations, d’ouvrir autant de perspectives et d’horizons qu’il y a de lecteurs (ou presque...) de ne jamais fermer la porte des possibles. Tassadit Imache écrivait : « une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire (...) » (1). Il faut avoir vécu dans sa chair – et pas seulement intellectuellement – la singularité de la relativité pour s’atteler à un tel travail. Tassadit Imache est une française aux origines algériennes. Kazuo Ishiguro est un Anglais aux origines japonaises. Seul un tel écrivain a pu concevoir, porter et finalement coucher sur le papier un tel livre. Pas seulement pour la sensibilité anti-coloniale qui s’y dégage et la dénonciation des agissements occidentaux. Pas plus du reste à cause de cet étrange et presque inconsistant personnage, Christopher Bank, qui, après avoir parfaitement assimilé, imité les us et les coutumes britanniques, ne parvient pourtant pas à se fondre dans l’univers de l’indifférencié. Peut-être alors est-ce lié à tous ces orphelins présents dans cette histoire : Christopher bien sûr, mais aussi Sarah Hemmings, la seule femme qui croisera son existence, Jennifer, la jeune enfant par lui adopté ou encore cette petite chinoise retrouvée dans les décombres d’une maison bombardée par les Japonais. N’est-on pas en droit d’y déceler une parabole ? Celle de la quête, veine et irréelle, des origines. Ici des parents, ailleurs d’une culture ou d’un pays. Reste aussi cette enfance à Shanghai, dans une ville où grouillent les nationalités, les langues et les cultures. Cette enfance Christopher l’a partagé avec son camarade japonais, Akira. Tous deux sont des « chiens bâtards », des enfants « mélangés » qui pourraient rendre les hommes « moins méchants les uns avec les autres »... à moins qu’ils ne tiennent trop à leurs appartenances, à leurs certitudes, à leurs apparences de vérités.

Le propre d’un grand livre est de se prêter à une diversité de lectures et autant d’interprétations, d’ouvrir autant de perspectives et d’horizons qu’il y a de lecteurs (ou presque...) de ne jamais fermer la porte des possibles. Tassadit Imache écrivait : « une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire (...) » (1). Il faut avoir vécu dans sa chair – et pas seulement intellectuellement – la singularité de la relativité pour s’atteler à un tel travail. Tassadit Imache est une française aux origines algériennes. Kazuo Ishiguro est un Anglais aux origines japonaises. Seul un tel écrivain a pu concevoir, porter et finalement coucher sur le papier un tel livre. Pas seulement pour la sensibilité anti-coloniale qui s’y dégage et la dénonciation des agissements occidentaux. Pas plus du reste à cause de cet étrange et presque inconsistant personnage, Christopher Bank, qui, après avoir parfaitement assimilé, imité les us et les coutumes britanniques, ne parvient pourtant pas à se fondre dans l’univers de l’indifférencié. Peut-être alors est-ce lié à tous ces orphelins présents dans cette histoire : Christopher bien sûr, mais aussi Sarah Hemmings, la seule femme qui croisera son existence, Jennifer, la jeune enfant par lui adopté ou encore cette petite chinoise retrouvée dans les décombres d’une maison bombardée par les Japonais. N’est-on pas en droit d’y déceler une parabole ? Celle de la quête, veine et irréelle, des origines. Ici des parents, ailleurs d’une culture ou d’un pays. Reste aussi cette enfance à Shanghai, dans une ville où grouillent les nationalités, les langues et les cultures. Cette enfance Christopher l’a partagé avec son camarade japonais, Akira. Tous deux sont des « chiens bâtards », des enfants « mélangés » qui pourraient rendre les hommes « moins méchants les uns avec les autres »... à moins qu’ils ne tiennent trop à leurs appartenances, à leurs certitudes, à leurs apparences de vérités. Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins !

Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins ! « On devient haineux envers soi quand on ne trouve pas l’issue » écrit Saïd Mohamed, poète et écrivain rescapé de la DASS. Il signe la quatrième partie de son récit autobiographique qui montre comment un gosse placé à l’intersection du quart-monde social, par la branche maternelle et normande, et de l’immigration, par le père marocain, va se coltiner avec la réalité et la mémoire familiale pour trouver « une » issue à défaut de trouver « l’issue ». Saïd Mohamed mène un double travail : travail d’introspection et charge contre une société inhumaine malgré le trompe-l’œil formé par une fine et fragile pellicule civilisationnelle.

« On devient haineux envers soi quand on ne trouve pas l’issue » écrit Saïd Mohamed, poète et écrivain rescapé de la DASS. Il signe la quatrième partie de son récit autobiographique qui montre comment un gosse placé à l’intersection du quart-monde social, par la branche maternelle et normande, et de l’immigration, par le père marocain, va se coltiner avec la réalité et la mémoire familiale pour trouver « une » issue à défaut de trouver « l’issue ». Saïd Mohamed mène un double travail : travail d’introspection et charge contre une société inhumaine malgré le trompe-l’œil formé par une fine et fragile pellicule civilisationnelle. Pourquoi d’ailleurs faudrait-il encore se faire des illusions ? « Rien n’est sérieux quand tu prévois le pire. Te reste plus qu’à assister au spectacle ». Voilà sans doute qui est autrement édifiant que les bouillies à l’eau de rose déversées à longueur de prime-time sur nos chères têtes blondes. Ou brunes. En fait de plus en plus métissées.

Pourquoi d’ailleurs faudrait-il encore se faire des illusions ? « Rien n’est sérieux quand tu prévois le pire. Te reste plus qu’à assister au spectacle ». Voilà sans doute qui est autrement édifiant que les bouillies à l’eau de rose déversées à longueur de prime-time sur nos chères têtes blondes. Ou brunes. En fait de plus en plus métissées. Après La Honte sur nous, gratifié en son temps du prix Beur FM, Saïd Mohamed poursuit ici son récit-témoignage. Sans doute, l’homme n’est-il pas si vieux pour se livrer à l’exercice de la rédaction des mémoires, mais enfin, accordons lui qu’il fait partie de cette catégorie de citoyen que la vie - la société - n’a pas épargné. Et puis, à l’heure où la littérature accueille et chérit les réfractaires au confessionnal, les récalcitrants du divan et autres épinglés des prétoires, qui peut encore et sérieusement prétendre qu’il existerait un âge pour écrire son autobiographie ?

Après La Honte sur nous, gratifié en son temps du prix Beur FM, Saïd Mohamed poursuit ici son récit-témoignage. Sans doute, l’homme n’est-il pas si vieux pour se livrer à l’exercice de la rédaction des mémoires, mais enfin, accordons lui qu’il fait partie de cette catégorie de citoyen que la vie - la société - n’a pas épargné. Et puis, à l’heure où la littérature accueille et chérit les réfractaires au confessionnal, les récalcitrants du divan et autres épinglés des prétoires, qui peut encore et sérieusement prétendre qu’il existerait un âge pour écrire son autobiographie ? Ici, la « surprise » s’appelle Lola. Elle est infirmière (cela donne droit à quelques pages décapantes sur l’univers des urgences). Elle est belle, plantureuse, tendre et sensuelle. L’idylle - qui n’a rien de chaste ! - coule des jours heureux. La belle-famille feint d’accepter cet amant sans vraie situation et aux origines douteuses. Tout basculera pourtant. Lola veut un enfant. « On n’échappe pas à son passé. Il vous rappelle à l’ordre » écrit Saïd Mohamed. Le rescapé de la Ddass, le rejeton d’une famille bancale où les relations brillaient plus par leur violence que par la tendresse, n’est pas prêt. La dégradation des rapports avec Lola lui devient insupportable. Il se transforme en une loque, avachie, sans repère ni volonté, tantôt soumise, tantôt violente. La rupture est inévitable. Suicidaire, il est à deux doigts d’y laisser la peau.

Ici, la « surprise » s’appelle Lola. Elle est infirmière (cela donne droit à quelques pages décapantes sur l’univers des urgences). Elle est belle, plantureuse, tendre et sensuelle. L’idylle - qui n’a rien de chaste ! - coule des jours heureux. La belle-famille feint d’accepter cet amant sans vraie situation et aux origines douteuses. Tout basculera pourtant. Lola veut un enfant. « On n’échappe pas à son passé. Il vous rappelle à l’ordre » écrit Saïd Mohamed. Le rescapé de la Ddass, le rejeton d’une famille bancale où les relations brillaient plus par leur violence que par la tendresse, n’est pas prêt. La dégradation des rapports avec Lola lui devient insupportable. Il se transforme en une loque, avachie, sans repère ni volonté, tantôt soumise, tantôt violente. La rupture est inévitable. Suicidaire, il est à deux doigts d’y laisser la peau. Saïd Mohamed a publié depuis 1986 une dizaine de recueils de poésie et, après un premier roman paru en 1997 au Maroc (1), il poursuit le récit de sa vie, la description des lieux et des rencontres qui ont constitué son univers. Dans La Honte sur nous, qui a reçu le Prix Beur FM, les phrases, courtes, incisives, rageuses défilent telles des rafales de mitraillettes. Le style, cru, à l’adjectif rare, claque.

Saïd Mohamed a publié depuis 1986 une dizaine de recueils de poésie et, après un premier roman paru en 1997 au Maroc (1), il poursuit le récit de sa vie, la description des lieux et des rencontres qui ont constitué son univers. Dans La Honte sur nous, qui a reçu le Prix Beur FM, les phrases, courtes, incisives, rageuses défilent telles des rafales de mitraillettes. Le style, cru, à l’adjectif rare, claque. Avec le même réalisme, la même brutalité, il rapporte l’histoire, la sordide et terrible histoire familiale. Pas de pleurnicherie ici. Les choses sont ce qu’elles sont et il faudra bien faire avec. Faire avec une mère détestée par son propre père qui lui avait prédit « qu’elle crèverait comme une chienne »

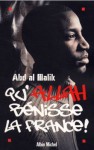

Avec le même réalisme, la même brutalité, il rapporte l’histoire, la sordide et terrible histoire familiale. Pas de pleurnicherie ici. Les choses sont ce qu’elles sont et il faudra bien faire avec. Faire avec une mère détestée par son propre père qui lui avait prédit « qu’elle crèverait comme une chienne » Que le titre ne trompe pas : il ne s’agissait nullement ici d'une provocation ou d'un propos visant à substituer à la loi de la République les règles de la charia. L'auteur, qui était alors le leader du groupe de rap NAP (New African Poets), avant de devenir qui l’on sait, délivrait déjà un message vantant les mérites de l'amour et de l'universalité.

Que le titre ne trompe pas : il ne s’agissait nullement ici d'une provocation ou d'un propos visant à substituer à la loi de la République les règles de la charia. L'auteur, qui était alors le leader du groupe de rap NAP (New African Poets), avant de devenir qui l’on sait, délivrait déjà un message vantant les mérites de l'amour et de l'universalité.