Ha Jin

La liberté de vivre

C’est une longue et minutieuse chronique que livre Ha Jin. Elle se dessine en minces chapitres qui sont autant d’épisodes de la vie du couple formé par Nan Wu et son épouse Pingping, immigrés aux Etats-Unis, avec leur fils Taotao. La narration, linéaire, colle au quotidien des Wu, au plus près de leur lutte pour « s’enraciner » ; par le travail bien sûr, par la scolarité de leur enfant aussi. C’est là une priorité, et les parents redoublent d’efforts pour qu’il n’intègre pas une classe réservée aux étrangers. Ha Jin décrit la rupture avec le pays d’origine, les distances maintenues avec les représentants de la communauté chinoise, le regard critique, amusé, sceptique, séduit aussi, sur la société américaine. La part des frustrations, les transformations, visibles et intimes.

C’est une longue et minutieuse chronique que livre Ha Jin. Elle se dessine en minces chapitres qui sont autant d’épisodes de la vie du couple formé par Nan Wu et son épouse Pingping, immigrés aux Etats-Unis, avec leur fils Taotao. La narration, linéaire, colle au quotidien des Wu, au plus près de leur lutte pour « s’enraciner » ; par le travail bien sûr, par la scolarité de leur enfant aussi. C’est là une priorité, et les parents redoublent d’efforts pour qu’il n’intègre pas une classe réservée aux étrangers. Ha Jin décrit la rupture avec le pays d’origine, les distances maintenues avec les représentants de la communauté chinoise, le regard critique, amusé, sceptique, séduit aussi, sur la société américaine. La part des frustrations, les transformations, visibles et intimes.

En quelques années, Nan accomplira « le parcours qui prenait une vie entière à la plupart des immigrés ». Entre le « struggle for life » et le rêve américain, les Nan feront leur « trou » comme dit Marcel Detienne. Entre Boston, New York et enfin Atlanta, de petits boulots en petits boulots, d’emprunts en sacrifices, de capacités d’adaptation en illusions perdues, ils réussiront à ouvrir un petit restaurant (le Gold Wok) et à acheter une maison en Géorgie. Nan, l’ancien étudiant a du abandonner la science politique et une improbable carrière universitaire pour les fourneaux, ce qui laisse d’heureuses odeurs de cuisine s’exhaler de page en page.

Sans être un réfugié politique, Nan n’a pas voulu retourner en Chine après ses études. Très vite, il s’est efforcé de « se délester du bagage de la Chine pour voyager plus léger, (…) devenir un homme indépendant ». Nan largue les amarres, refuse de vivre dans le passé, de moisir dans sa communauté d’appartenance : « Il lui fallait trouver sa voie dans ce pays, vivre non pas tant en tant qu’expatrié ou exilé mais en tant qu’immigré ». Autrement dit devenir citoyen de cette société américaine où le racisme se manifeste ici ou là, où l’argent est un « dieu », cette société obsédée par « les deux S » : « le Soi et le Sexe », intraitable pour les faibles, les « losers », une société multiculturelle et multireligieuse où la diversité s’expose aussi sous la forme des conversions et des bricolages identitaires.

Nan assistera à des rencontres, des colloques sur la Chine, il côtoiera, toujours sur la réserve, quelques cercles communautaires malgré les recommandations de Pingping. Il n’est dupe de rien des comportements des uns et des autres, des intellectuels dissidents, des artistes et autre vulgum pecus chinois. Sans illusions, ilse tient à l’égard des officiels chinois, des associations relais et autres taupes. Intraitable, Nan n’est pas un homme de compromis et encore moins de compromissions. Et surtout, qu’on ne lui serve pas de vieilles lunes patriotiques : « La Chine n’est plus mon pays. Je lui crache dessus, à la Chine ! Elle traite ses citoyens comme des enfants crédules et les empêche constamment de grandir, de devenir des individus à part entière. Elle ne veut qu’une chose la soumission. Pour moi la loyauté ça marche dans les deux sens. La Chine m’a trahi, alors je refuse de rester plus longtemps son sujet. (…) Je me suis arraché la Chine du cœur. »

Pourtant aux JO d’Atlanta, il se montre attentif aux performances des athlètes chinois, « il comprit qu’il ne parvenait pas à se couper affectivement de tous ces gens ». Nan se situe au point de rencontre des deux pays, aussi, « pour voir clair dans ses émotions », il s’imagine la Chine comme étant « sa mère » et les USA « sa bien aimée »: si un conflit devait survenir, il devra « les aider à se comprendre, sans pour autant espérer qu’elles partagent un jour les mêmes opinions ». C’est Camus chez les sino-américains.

Nan aime Pingping, mais sans passion. Bon père et bon mari, son cœur est tout entier à Beina, un amour platonique de jeunesse qui lui en fit voir de toutes les couleurs pourtant. Ainsi va la vie ! L’amour fantasmé est plus difficile à chasser de son esprit qu’un échec sans rappel ni retour. Entre les époux, l’ombre de Beina toujours s’insinue. Il recherche cette passion, convaincu qu’elle serait le moteur de sa force créatrice et poétique. Car gagner de l’argent n’intéresse pas Nan. Sa seule vraie passion est la poésie.

Tirailler entre ses responsabilités d’époux, de père et sa vocation, il doit apprendre à se débarrasser de ses « peurs » comme dit Faulkner, de ses doutes sur son travail. « Je ne dois pas vivre dans la passé, mais me concentrer sur le présent et sur l’avenir ». Après bien des hésitations, il décide d’écrire en anglais malgré les avis contraires et définitifs d’une rédactrice en chef d’une revue de poésie. Il évoque la xénophobie et oppose le fait que « la vitalité de l’anglais résulte en partie de sa capacité à absorber toutes sortes d’énergies étrangères. » Ces pages sur le cheminement créatif de Nan constituent aussi le sel de ce roman. Le livre se referme sur quelques uns de ses poèmes.

Professeur à l’université de Boston, Ha Jin émaille son texte de références à des poètes américains, à Faulkner et à Pasternak. La Liberté de vivre est son cinquième roman et le quatrième à être traduit en langue française (au Seuil) après La Longue Attente (2002), La Démence du sage (2004) et La Mare, (2004). La Liberté de vivre (paru en 2007 aux USA) est le premier récit de l’auteur à se situer hors de Chine et à plonger au cœur de l’immigration chinoise aux Etats-Unis.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle Perrin, Seuil, 2011, 669 pages, 24€

Faut-il prendre ce titre au sérieux ? Particulièrement rebutant pour les uns, plutôt attractif pour d’autres, il cache un roman picaresque, trépidant de bout en bout, écrit avec la légèreté et la vivacité d’un papillon volant autour d’un certain Richard Novak, témoin de ses aventures, tantôt improbables tantôt prosaïques.

Faut-il prendre ce titre au sérieux ? Particulièrement rebutant pour les uns, plutôt attractif pour d’autres, il cache un roman picaresque, trépidant de bout en bout, écrit avec la légèreté et la vivacité d’un papillon volant autour d’un certain Richard Novak, témoin de ses aventures, tantôt improbables tantôt prosaïques. Plan B est le dernier livre de l'écrivain noir américain Chester Himes, mort en 1983. Écrit entre 1967 et 1972, ce roman est resté inachevé. La mise en forme finale revient à Michel Fabre, qui signe une postface fort utile. Le style est sobre. La construction superpose deux récits qui finissent par se rejoindre. Jamais l'attention et l'intérêt du lecteur ne se relâchent à la lecture d'un texte pourtant bien sombre. Plan B s'ouvre sur une palpitante enquête policière et se termine en un brûlot politique sur la question raciale aux États-Unis. Chester Himes y décrit un Harlem misérable et nauséabond où sévissent la drogue et la prostitution.

Plan B est le dernier livre de l'écrivain noir américain Chester Himes, mort en 1983. Écrit entre 1967 et 1972, ce roman est resté inachevé. La mise en forme finale revient à Michel Fabre, qui signe une postface fort utile. Le style est sobre. La construction superpose deux récits qui finissent par se rejoindre. Jamais l'attention et l'intérêt du lecteur ne se relâchent à la lecture d'un texte pourtant bien sombre. Plan B s'ouvre sur une palpitante enquête policière et se termine en un brûlot politique sur la question raciale aux États-Unis. Chester Himes y décrit un Harlem misérable et nauséabond où sévissent la drogue et la prostitution. Le 4 février 1999 au petit matin, quatre policiers blancs de la police new-yorkaise abattaient de 41 balles Amadou Diallo. Les policiers ont plaidé la légitime défense, arguant qu'ils pensaient que la victime, un vendeur de rue de vingt-deux ans, d'origine guinéenne, dissimulait une arme. Les jurés (huit blancs et quatre noirs) ont retenu cette thèse. Verdict rendu le 25 février 2000 : l'acquittement. Selon Emma, une voisine de la victime : "C'est trop facile de dire qu'il n'y a que des criminels dans le Bronx et qu'ils méritent tous d'être abattus. La réalité, c'est plutôt que la police considère que tous ceux qui ont la peau noire sont des assassins ou des voleurs. Et le verdict ne fait que renforcer ces préjugés. Comment voulez-vous que l'on ait confiance dans les forces de l'ordre désormais ?"(1) Il était difficile de ne pas faire un lien entre cette affaire et le livre de Chester Himes, Une affaire de viol dont la traduction paraissait en France la même année.

Le 4 février 1999 au petit matin, quatre policiers blancs de la police new-yorkaise abattaient de 41 balles Amadou Diallo. Les policiers ont plaidé la légitime défense, arguant qu'ils pensaient que la victime, un vendeur de rue de vingt-deux ans, d'origine guinéenne, dissimulait une arme. Les jurés (huit blancs et quatre noirs) ont retenu cette thèse. Verdict rendu le 25 février 2000 : l'acquittement. Selon Emma, une voisine de la victime : "C'est trop facile de dire qu'il n'y a que des criminels dans le Bronx et qu'ils méritent tous d'être abattus. La réalité, c'est plutôt que la police considère que tous ceux qui ont la peau noire sont des assassins ou des voleurs. Et le verdict ne fait que renforcer ces préjugés. Comment voulez-vous que l'on ait confiance dans les forces de l'ordre désormais ?"(1) Il était difficile de ne pas faire un lien entre cette affaire et le livre de Chester Himes, Une affaire de viol dont la traduction paraissait en France la même année. Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme...

Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme... Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ».

Une scène ouvre le livre et revient plusieurs fois hanter le récit : le narrateur, réveillé par des hurlements, observe de sa fenêtre, dans la nuit, un homme battre violemment une femme. « Je reste à ma fenêtre. Ce que je vois me déchire les yeux. Ce que je ressens dévoile qui je suis. » Cela se passe à Harlem. La mythique, la légendaire Harlem. Harlem « refuge », « La Mecque noire ». Comme le montre l'auteur, « il fallait que naisse Harlem, où les Noirs pourraient être loin à l'écart » de l'injustice. Mais Harlem est devenu un « ghetto », une « zone ». C'est aussi l'histoire d'Harlem que décrit ici Eddy L.Harris, de l'Harlem idéalisé - et le mythe a la vie dure - à la réalité du début des années 90 : un ghetto sordide, délabré et dangereux. « La route est longue de Harlem-lieu d'espérance à Harlem-terre de désespoir ». Toi Derricotte est une Noire à la peau blanche. Professeur de littérature en Pennsylvanie, auteur renommé aux Etats-Unis de plusieurs recueils de poésie, elle a pendant plus de vingt ans tenu un journal intime. Avec une lucidité et une profondeur rares, elle a consigné ses douleurs, ses hontes, ses doutes et ses réflexions sur le racisme de la société américaine nées de sa singularité par rapport à cette société mais aussi par rapport au reste de la communauté noire.

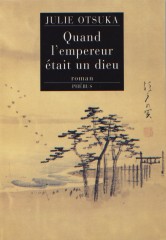

Toi Derricotte est une Noire à la peau blanche. Professeur de littérature en Pennsylvanie, auteur renommé aux Etats-Unis de plusieurs recueils de poésie, elle a pendant plus de vingt ans tenu un journal intime. Avec une lucidité et une profondeur rares, elle a consigné ses douleurs, ses hontes, ses doutes et ses réflexions sur le racisme de la société américaine nées de sa singularité par rapport à cette société mais aussi par rapport au reste de la communauté noire. Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ».

Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ». Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.

Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.