Maïssa Bey

Sous le jasmin la nuit

L’univers romanesque de Maïssa Bey est sombre. Sombre comme un statut de femme algérienne. Sombre comme des blessures de l’enfance. Les femmes sont au cœur de dix des onze nouvelles de ce recueil. Femmes “ au corps jamais désiré seulement pris ”. Femme à qui l’homme, maître au pouvoir de répudiation, impose une seconde épouse. Femme qui pour devenir, une journée seulement, “ le centre du monde ” doit attendre l’heure de sa mort. Jeune fille qui va au mariage comme on mène une bête à l’abattoir et cette autre, toujours contrainte de louvoyer, de contourner, d’esquiver le mur syntaxique et péremptoire du “ parce que !”, cette réponse-injonction qui ponctue les refus et les interdictions familiales. Alors, il faut mentir. Mentir pour voler “ la peur au ventre ” quelques instants de liberté. Mentir jusqu’à trahir le langage. Jusqu’à se trahir. Cette autre gamine a quinze ans et déjà elle n’ignore rien de l’horreur, l’horreur de la barbarie islamiste. Enlevée, martyrisée et violée, elle porte le “ mal” et ne désire qu’une chose : mourir pour en finir avec la honte et le déshonneur, mourir pour en finir avec la nuit et le silence...

Les récits de Maïssa Bey ne cachent pas la part des rêves, les fuites hors du réel, les libertés prises pour échapper au joug du quotidien. Rêves d’amour ou de départ pour Sarah et pour ces sept sœurs qui, sur une terrasse, la nuit, énoncent à tour de rôle un vœux jusqu’au retour de l’aube. Quand résonne l’appel du muezzin, il est temps pour chacune de rentrer “ affronter le jour ”. Illusions portées jusqu’à la limite de la déraison face à une main de femme aperçue à la fenêtre d’un rez-de-chaussée. Main tendue que l’on voudrait saisir pour se raccrocher à la vie. Complicité secrète et charnelle de deux co-épouses qui transforment l’impossible cohabitation en une douce solidarité. En contrepoint des espaces publics réservés aux seuls hommes, les corps et les âmes des femmes restent pour les maris ou pour les fils, une inconnue, une interrogation, un vide insondable et angoissant. Enfin, La mort elle-même peut devenir libération.

La guerre d’Algérie, dans sa dimension humaine, s’insinue ici à travers un cahier d’écolier abandonné en 1962 dans un appartement de Belcourt. Marie avait dix-huit ans, elle y consignait en secret son amour pour Jean-Paul. Plus de quarante ans ont passé. Dans une Algérie secouée par une autre guerre, c’est au tour de Sarah d’avoir dix-huit ans. À travers ce cahier, à travers les confidences de Marie, elle vit par procuration ce chant d’amour, ce chant d’amour qu’elle espère et qui pourtant jamais ne résonnera en elle, ne serait-ce qu’un instant pour l’aider à supporter ce qui l’attend.

Edition De l’Aube-Barzakh, 2004, 155 pages, 14 €

Illustration : Femmes d'Alger dans mon appartement, huile sur toile, Gilles Chambon, 2009

Il s'agit là du premier roman d'une journaliste portugaise. Filipa Melo, jeune femme d’une trentaine d'années à la sortie du livre en France, plonge son lecteur dans un univers sombre et inquiétant. Un corps de femme est trouvé au bord d'une route. La nuit est pluvieuse. Le corps nu a subi d'étranges sévices. Avec minutie, sans jamais rompre le fil d'anxiété qui court du début à la fin du récit, Filipa Melo construit sa toile au centre de laquelle se trouve cette femme assassinée. Autour du corps, il y a trois hommes : le père, l'amant et le collègue de bureau. Leur histoire comme ce qui les liait à la défunte sont racontés sur un ton monocorde, feutré. Ils ne se sont pas connus et chacun ignore l'existence des deux autres. Entre chaque chapitre, un quatrième homme raconte le lien qu’il tisse, lui, avec le corps de la morte. Celui-là aura pénétré le plus profondément les entrailles de cette femme, et pour cause : il s'agit du médecin légiste. La dissection du cadavre est livrée avec moult détails et précisions techniques (âmes sensibles sans doute s'abstenir). L'autopsie donne lieu à un morceau de bravoure littéraire pour décrire la psychologie du médecin et la relation qu'il installe avec le corps.

Il s'agit là du premier roman d'une journaliste portugaise. Filipa Melo, jeune femme d’une trentaine d'années à la sortie du livre en France, plonge son lecteur dans un univers sombre et inquiétant. Un corps de femme est trouvé au bord d'une route. La nuit est pluvieuse. Le corps nu a subi d'étranges sévices. Avec minutie, sans jamais rompre le fil d'anxiété qui court du début à la fin du récit, Filipa Melo construit sa toile au centre de laquelle se trouve cette femme assassinée. Autour du corps, il y a trois hommes : le père, l'amant et le collègue de bureau. Leur histoire comme ce qui les liait à la défunte sont racontés sur un ton monocorde, feutré. Ils ne se sont pas connus et chacun ignore l'existence des deux autres. Entre chaque chapitre, un quatrième homme raconte le lien qu’il tisse, lui, avec le corps de la morte. Celui-là aura pénétré le plus profondément les entrailles de cette femme, et pour cause : il s'agit du médecin légiste. La dissection du cadavre est livrée avec moult détails et précisions techniques (âmes sensibles sans doute s'abstenir). L'autopsie donne lieu à un morceau de bravoure littéraire pour décrire la psychologie du médecin et la relation qu'il installe avec le corps. Le livre s’ouvre sur l’enterrement d’une femme de quatre-vingt-quinze ans. Pour tous elle s’appelait Seher et ses parents, Esma et Huseyin. Des prénoms turcs. Au cours des funérailles, Fethiye Çetin, la narratrice et la petite fille de la défunte brise la « honte » et « l’hypocrisie ». Non ! sa grand-mère ne s’appelait pas Seher mais Heranus et ses arrières grands-parents : Isquhi et Hovannes. Des prénoms arméniens.

Le livre s’ouvre sur l’enterrement d’une femme de quatre-vingt-quinze ans. Pour tous elle s’appelait Seher et ses parents, Esma et Huseyin. Des prénoms turcs. Au cours des funérailles, Fethiye Çetin, la narratrice et la petite fille de la défunte brise la « honte » et « l’hypocrisie ». Non ! sa grand-mère ne s’appelait pas Seher mais Heranus et ses arrières grands-parents : Isquhi et Hovannes. Des prénoms arméniens. En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme.

En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme. De Youcef Sebti, poète algérien assassiné par les islamistes le 27 décembre 1993, Jean Sénac disait : “Ce brasier fraternel s’arc-boute à la dénonciation, la colère, la profanation des tabous, une ironie grinçante. Révolte en forme de bistouri qui, d’abcès en abcès, s’achemine vers une hypothétique santé”. À lire, aujourd’hui, ce recueil de poèmes écrits entre septembre 1962, au lendemain de la guerre de libération - “je n’ai pas fait la guerre, elle m’a fait”- et octobre 1966, seize mois après le coup d’Etat de Boumediene, le chemin de cette “santé hypothétique” paraît introuvable.

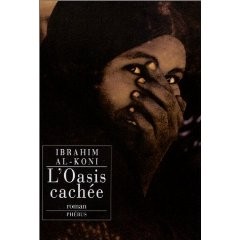

De Youcef Sebti, poète algérien assassiné par les islamistes le 27 décembre 1993, Jean Sénac disait : “Ce brasier fraternel s’arc-boute à la dénonciation, la colère, la profanation des tabous, une ironie grinçante. Révolte en forme de bistouri qui, d’abcès en abcès, s’achemine vers une hypothétique santé”. À lire, aujourd’hui, ce recueil de poèmes écrits entre septembre 1962, au lendemain de la guerre de libération - “je n’ai pas fait la guerre, elle m’a fait”- et octobre 1966, seize mois après le coup d’Etat de Boumediene, le chemin de cette “santé hypothétique” paraît introuvable. Fort heureusement, la Libye ne se réduit pas aux intempérances polymorphes de son vieillissant et mégalomane dictateur voire aux accointances, supposées ou réelles, du pays avec le terrorisme international et encore moins à un livre unique, le fameux - en son temps du moins - Livre vert du non moins fameux Khadafi. Grâce à ses romans, l’écrivain Ibrahim al-Kony, touareg libyen partagé entre Suisse alémanique et désert saharien, tire régulièrement le lecteur de ce ronron réducteur et injuste. Si la formule de notre La Fontaine national renferme quelque crédit (“pour vous mieux contempler, demeurez au désert ”) alors il faut sans plus tarder se précipiter non seulement sur L’Oasis cachée mais aussi sur les précédents livres de cet auteur si singulier. Car Al-Kony a le don de parler des affaires du monde et parmi les plus modernes en s’inspirant de la vie au désert et de récits en apparence les plus anodins. Al-Kony conte ici l’histoire d’un homme devenu malgré lui le chef de sa tribu contrariant ainsi sa vocation de poète, son amour et même, au soir de sa vie, sa passion pour le chant d’un oiseau. Sa mort bousculera la Loi de la tribu. Cette Loi qui selon Ammamma “l’intemporel” a tué le chef aussi sûrement que ce “couteau qui a pour nom : cela ne se fait pas ”. Mais, selon une prophétie, le défunt, après avoir été possédé de son vivant par la tribu, la possédera à son tour dans la mort. Rapportées par la bouche d’une jeune vierge qui deviendra la prêtresse du tombeau, les prophéties du chef se succèdent et bouleversent l’ordre ancestral à commencer par cette décision prise par les anciens de séjourner à jamais près du disparu et donc de renoncer à l’errance : “nous guiderons aujourd’hui nos vies sur la lueur venue du tombeau”.

Fort heureusement, la Libye ne se réduit pas aux intempérances polymorphes de son vieillissant et mégalomane dictateur voire aux accointances, supposées ou réelles, du pays avec le terrorisme international et encore moins à un livre unique, le fameux - en son temps du moins - Livre vert du non moins fameux Khadafi. Grâce à ses romans, l’écrivain Ibrahim al-Kony, touareg libyen partagé entre Suisse alémanique et désert saharien, tire régulièrement le lecteur de ce ronron réducteur et injuste. Si la formule de notre La Fontaine national renferme quelque crédit (“pour vous mieux contempler, demeurez au désert ”) alors il faut sans plus tarder se précipiter non seulement sur L’Oasis cachée mais aussi sur les précédents livres de cet auteur si singulier. Car Al-Kony a le don de parler des affaires du monde et parmi les plus modernes en s’inspirant de la vie au désert et de récits en apparence les plus anodins. Al-Kony conte ici l’histoire d’un homme devenu malgré lui le chef de sa tribu contrariant ainsi sa vocation de poète, son amour et même, au soir de sa vie, sa passion pour le chant d’un oiseau. Sa mort bousculera la Loi de la tribu. Cette Loi qui selon Ammamma “l’intemporel” a tué le chef aussi sûrement que ce “couteau qui a pour nom : cela ne se fait pas ”. Mais, selon une prophétie, le défunt, après avoir été possédé de son vivant par la tribu, la possédera à son tour dans la mort. Rapportées par la bouche d’une jeune vierge qui deviendra la prêtresse du tombeau, les prophéties du chef se succèdent et bouleversent l’ordre ancestral à commencer par cette décision prise par les anciens de séjourner à jamais près du disparu et donc de renoncer à l’errance : “nous guiderons aujourd’hui nos vies sur la lueur venue du tombeau”. Sarah Bouyain est une jeune cinéaste de mère française et de père burkinabé âgée de trente-quatre ans à la sortie de ce premier livre. Ici, les nouvelles et les destins se croisent et se mêlent au point d’offrir, in fine, un texte qui forme un tout cohérent et entièrement consacré aux métissages. Celui de l’auteur, résultat, comme tant d’autres, des modernes migrations internationales mais aussi et surtout celui, autrement violent et traumatisant, de ces orphelins d’Afrique, “nés de la force”, de “père inconnu”, parce que fruits des fantasmes libidineux ou de l’assouvissement des pulsions sexuelles d’une certaine gent coloniale et masculine en poste sur le continent noir.

Sarah Bouyain est une jeune cinéaste de mère française et de père burkinabé âgée de trente-quatre ans à la sortie de ce premier livre. Ici, les nouvelles et les destins se croisent et se mêlent au point d’offrir, in fine, un texte qui forme un tout cohérent et entièrement consacré aux métissages. Celui de l’auteur, résultat, comme tant d’autres, des modernes migrations internationales mais aussi et surtout celui, autrement violent et traumatisant, de ces orphelins d’Afrique, “nés de la force”, de “père inconnu”, parce que fruits des fantasmes libidineux ou de l’assouvissement des pulsions sexuelles d’une certaine gent coloniale et masculine en poste sur le continent noir. Ammar Abdelhamid est syrien et, selon l’éditeur, il vivrait à Damas. Une fois ce livre sulfureux refermé, on s’interroge sur la liberté prise par cet auteur qui, avec ce premier roman, signait un récit sans concessions pour les sociétés arabes et les dictatures qui les plombent. À commencer par la Syrie !

Ammar Abdelhamid est syrien et, selon l’éditeur, il vivrait à Damas. Une fois ce livre sulfureux refermé, on s’interroge sur la liberté prise par cet auteur qui, avec ce premier roman, signait un récit sans concessions pour les sociétés arabes et les dictatures qui les plombent. À commencer par la Syrie ! Le bleu illumine les treize nouvelles de ce recueil. Le bleu de la mer, le bleu des cieux et surtout le bleu des yeux des femmes, ces femmes présentes tout au long de ces récits comme si elles seules pouvait conjurer la noirceur des hommes et des temps. Toutes sans distinction : belle blonde au regard d’azur, “saintes femmes qui se livrent à la prostitution”, musulmane à Sarajevo et même Rosa Luxembourg dont le fantôme erre dans les rues de Berlin, à deux pas du Mur.

Le bleu illumine les treize nouvelles de ce recueil. Le bleu de la mer, le bleu des cieux et surtout le bleu des yeux des femmes, ces femmes présentes tout au long de ces récits comme si elles seules pouvait conjurer la noirceur des hommes et des temps. Toutes sans distinction : belle blonde au regard d’azur, “saintes femmes qui se livrent à la prostitution”, musulmane à Sarajevo et même Rosa Luxembourg dont le fantôme erre dans les rues de Berlin, à deux pas du Mur. Les neuf nouvelles qui composent ce recueil signé Esther Heboyan offrent l’opportunité de découvrir quelques tableaux présentant la communauté arménienne de Turquie bien après les massacres de 1915, dans les décennies cinquante et soixante. Esther Heboyan qui est née à Istanbul dans une famille arménienne et enseigne aujourd’hui en France, à l'université d'Artois, décrit le quotidien d’hommes et de femmes que des conditions de vie modestes et difficiles contraignent à émigrer.

Les neuf nouvelles qui composent ce recueil signé Esther Heboyan offrent l’opportunité de découvrir quelques tableaux présentant la communauté arménienne de Turquie bien après les massacres de 1915, dans les décennies cinquante et soixante. Esther Heboyan qui est née à Istanbul dans une famille arménienne et enseigne aujourd’hui en France, à l'université d'Artois, décrit le quotidien d’hommes et de femmes que des conditions de vie modestes et difficiles contraignent à émigrer.