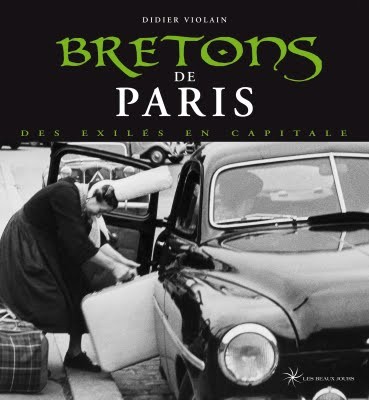

Didier Violain

Bretons de Paris. Des exilés en capitale

A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.

A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.

C’est souvent pour des raisons économiques que l’on décide un beau ou triste jour de quitter les siens pour aller trouver du travail à Paris, quand ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes qui recrutent la main d’oeuvre sur place comme les usines Citroën par exemple.

Débarqué Gare Montparnasse, l’immigré breton peut compter sur la solidarité des siens : famille ou réseaux communautaires et espérer échapper aux pièges de la grande ville, cette Sodome que chante Glenmor.

Paris, qui a peut-être fait rêver, réserve pas mal de désillusions : le travail y est difficile : sans qualifications les premiers immigrés bretons trouvent à s’employer comme terrassiers, bonnes à tout faire ou OS à l’usine. « C’est au Breton que l’on donne les travaux dont personne ne veut! A l’usine, à l’atelier, au chantier, tout est assez bon pour lui. Et comme il vit au jour le jour, sans avance et que derrière lui se trouve une femme avec quatre, cinq, six enfants, ils s’attèle aux besognes les plus ingrates, quelquefois même les plus délétères. C’est vraiment le paria de Paris », ainsi s’exprime le Père Rivalin, en 1898, au congrès des associations ouvrières de Saint Brieuc. Plus tard ils seront chauffeurs de taxis, coiffeurs, restaurateurs avant de se tourner vers l’administration. La mémoire bretonne n’oublie pas non plus les moqueries, les propos xénophobes voir racistes, la solitude de l’immigré et sa nostalgie du pays et des siens...

Avec de nombreuses photos couvrant plus de cent ans d’immigration et une soixantaine de témoignages, l’auteur Didier Violain, breton lui même et parisien depuis 1980, dresse l’histoire de l’immigration bretonne à Paris. Elle a commencé avec la seconde moitié du XIXe et s'est prolongée, par vagues successives, jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Il n’était pas rare encore dans les années 50 ou 60 de croiser de vieux Bretons fraîchement arrivés dans la capitale qui ne savaient pas parler le français.

Les Bretons de Paris, du quartier Montparnasse notamment, de Saint Denis, de Versailles, de Villeneuve le roi ou d’Athis Mons ont réussi à maintenir vivant le lien avec la terre d’origine et à faire vivre une culture à laquelle des générations de Bretons, même nées à Paris, restent toujours attachées, même quand il n’est question que du souvenir des origines comme en témoigne Patrick Braouezec, le ci devant maire d’origine bretonne de Saint Denis.

Pour entretenir cette mémoire, et plus tard développer un discours revendicatif et identitaire, les Bretons de Paris et de sa région se sont dotés de nombreuses structures associatives - à l’image de La Maison de la Bretagne - et de lieux tels ces cafés et restaurants bretons qui ont été de véritables points d’ancrage de l'immigration bretonne. Il faut dire, comme le montre aussi l’expérience kabyle, que les artistes, chanteurs et poètes bretons ont beaucoup fait pour populariser et ancrer le discours identitaire. D’ailleurs, pour beaucoup, le 28 février 1978 marque le renouveau de l’identité bretonne. Ce jour-là Alan Stivell triomphait à l’Olympia.

Ainsi, et même si les conditions, les époques, les obstacles et autres cultures ne sont pas les mêmes, rien de nouveau donc sous le soleil de l’émigration qu’elle soit africaine, européenne ou bretonne.

Edition Les Beaux Jours, octobre 2009, 25€

(Il s’agit de la réédition d’un livre paru en1997 aux éditions Parigramme)

Il y a peu, avant sans doute ses accointances politiques, le côté volubile et souriant d’Azouz Begag savait faire naître de la sympathie. Son sens de la provocation et son humour faisaient autant dans cet a priori positif que le fait qu’il soit l’auteur du Gône du Chaâba. Avec ce premier livre, l’écrivain français (et non beur) natif de Lyon aidait le lecteur à mieux comprendre un pan de la réalité hexagonale. Il participait aussi, avec d’autres, à restituer la mémoire silencieuse ou douloureuse de bon nombre de nos concitoyens.

Il y a peu, avant sans doute ses accointances politiques, le côté volubile et souriant d’Azouz Begag savait faire naître de la sympathie. Son sens de la provocation et son humour faisaient autant dans cet a priori positif que le fait qu’il soit l’auteur du Gône du Chaâba. Avec ce premier livre, l’écrivain français (et non beur) natif de Lyon aidait le lecteur à mieux comprendre un pan de la réalité hexagonale. Il participait aussi, avec d’autres, à restituer la mémoire silencieuse ou douloureuse de bon nombre de nos concitoyens. En 2000 l’auteur faisait paraître chez le même éditeur, Forcenés, un premier recueil de nouvelles. Les histoires terrifiantes plongeaient dans le tréfonds de l’espèce humaine pour en extirper une charge de violence impressionnante. On sortait de cette lecture comme souillé et cela était sans doute à mettre au compte de l’intégrité de l’auteur et au crédit de sa plume. Dans cet Éboueur sur échafaud, Abdel Hafed Benotman raconte son histoire. Celle justement qui a conduit un gamin à emprunter les chemins de la débrouille, de la révolte et au bout celui de la violence. Il accomplira le circuit complet : police, dépôt, justice, éducateurs, psychologues, jusqu’au piège de la prison qui “ne souhaite engendrer que des monstres.”

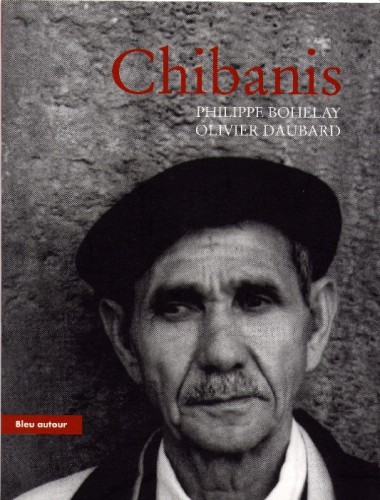

En 2000 l’auteur faisait paraître chez le même éditeur, Forcenés, un premier recueil de nouvelles. Les histoires terrifiantes plongeaient dans le tréfonds de l’espèce humaine pour en extirper une charge de violence impressionnante. On sortait de cette lecture comme souillé et cela était sans doute à mettre au compte de l’intégrité de l’auteur et au crédit de sa plume. Dans cet Éboueur sur échafaud, Abdel Hafed Benotman raconte son histoire. Celle justement qui a conduit un gamin à emprunter les chemins de la débrouille, de la révolte et au bout celui de la violence. Il accomplira le circuit complet : police, dépôt, justice, éducateurs, psychologues, jusqu’au piège de la prison qui “ne souhaite engendrer que des monstres.” Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays...

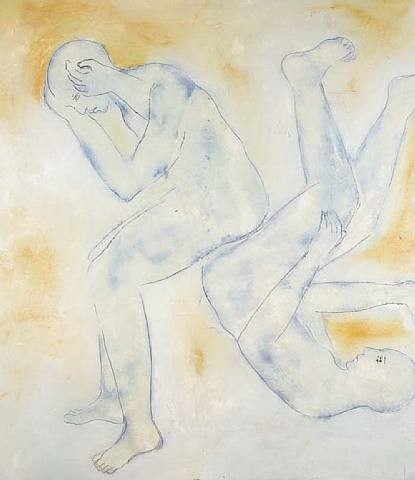

Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays... Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.

Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy. Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale.

Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale. Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort.

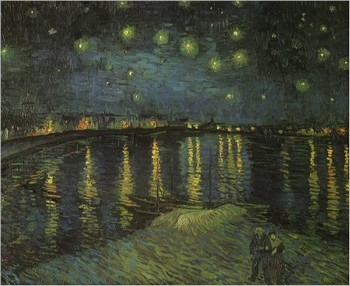

Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort. Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie.

Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie. “Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.”

“Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.” Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.

Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.