Nora Hamdi

Des Poupées et des anges

Nora Hamdi est peintre, réalisatrice (elle a elle même adapté en 2008 ce premier roman au cinéma avec l’excellente Leïla Bekhi dans le rôle de Lya) et co-auteur, dans la même maison, d'une BD. Elle signait ici un premier roman sans surprises. Pourtant, les textes qui offrent l'occasion d'approcher les histoires familiales et les parcours existentiels des "Français d'origine algérienne", sous l'angle de l'expérience féminine, ne sont pas si nombreux pour ne pas s'y intéresser. En effet, aux côtés des écritures masculines, souvent d'une autre génération (Begag, Charef, Tadjer, Lallaoui… mais les choses bougent là aussi), les "auteures" se comptent sur les doigts… des deux mains : T.Imache, N.Bouraoui, S.Nini, M.Sif, F.Belghoul, M.Gazsi, F.Kessas voire M.Wagner (pour autant la liste n’est pas exhaustive et mériterait d'être actualisée…).

Nora Hamdi est peintre, réalisatrice (elle a elle même adapté en 2008 ce premier roman au cinéma avec l’excellente Leïla Bekhi dans le rôle de Lya) et co-auteur, dans la même maison, d'une BD. Elle signait ici un premier roman sans surprises. Pourtant, les textes qui offrent l'occasion d'approcher les histoires familiales et les parcours existentiels des "Français d'origine algérienne", sous l'angle de l'expérience féminine, ne sont pas si nombreux pour ne pas s'y intéresser. En effet, aux côtés des écritures masculines, souvent d'une autre génération (Begag, Charef, Tadjer, Lallaoui… mais les choses bougent là aussi), les "auteures" se comptent sur les doigts… des deux mains : T.Imache, N.Bouraoui, S.Nini, M.Sif, F.Belghoul, M.Gazsi, F.Kessas voire M.Wagner (pour autant la liste n’est pas exhaustive et mériterait d'être actualisée…).

Dans Des Poupées et des anges, Lya, jeune fille au look sportif, adepte de taekwondo et de footing à répétition, rapporte l'histoire familiale, sa lutte pour préserver son indépendance et observe Chirine, sa sœur aînée, qui depuis son plus jeune âge cherche à quitter son milieu social et culturel pour devenir riche et admirée. Sur ce point, il n'y a rien de nouveau ici : un père qui a sa façon aime sa progéniture, mais exerce sur les siens un pouvoir tyrannique et même violent au point de susciter chez ses deux gamines de l'indifférence voir de la haine, une mère soumise et battue, des filles qui louvoient ou se battent pour défendre quelques espaces de liberté. Du moins pour Lya car Chirine jouit, elle, d'une totale et bien ambiguë indépendance, comme si à son endroit, le père avait abdiqué. Après une enfance dans un bidonville, la famille a été installée dans une cité du quartier parisien de Choisy.

Le plus séduisant dans ce roman, n'est pas cette interrogation sur le pourquoi les hommes s'échinent à fabriquer des "filles vides et mortes" à l'image de ces poupées offertes aux deux soeurs. Ce n'est pas non plus cette suggestion d'une ambivalence portée par la figure de l'ange qui peut aussi se révéler "terrifiant". Non, le plus séduisant réside dans cette perception, sensible et polyvalente, de la réalité schizophrénique des familles, des lieux et des êtres. Tout ce petit monde évolue, plus ou moins secrètement, dans plusieurs réalités, des réalités parfois inconciliables. Et les filles ne sont pas les seules. La gent masculine aussi. À commencer par le père, objet de tant de détestation et à qui pourtant, Nora Hamdi a su donner une douloureuse et émouvante réalité intérieure. Ou encore Medhi, le petit copain de Marie, l'amie de la narratrice, qui parce qu'il continue à voir (en cachette) son frère homosexuel doit subir les sarcasmes et l'hostilité de sa famille : "chez moi, ils ont jamais posé de questions. Quand ils ont appris, ils l'ont totalement ignoré, ont fait comme s'il n'existait plus du jour au lendemain et lui ont demandé de disparaître de leur vie". Et à la question de savoir si le sujet est abordé : "Non, c'est trop pudique, personne l'aborde, c'est tabou chez nous (…)".

Face à ce tabou de la sexualité, du côté féminin, les personnages de Nora Hamdi traduisent trois attitudes : la soumission ou l'abnégation (la mère), la rupture (Chirine) ou alors, avec Lya, ce souci de préserver son intégrité dans un combat quasi quotidien, quitte à enfreindre secrètement les règles du clan (la rencontre avec Mikaël) ou à accepter de céder (arrêter le taekwondo). Lorsque l'on refuse d'être une poupée, derrière le masque de l'ange se cache parfois non pas un démon, mais certainement une rebelle.

Editon Au Diable Vauvert, 2004, 212 pages, 17 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 46

-

Des Poupées et des anges

-

Ici repose Nevares

Pere Calders

Ici repose Nevares

Pere Calders est né à Barcelone en 1912. En 1939, après la victoire des franquistes, il s’exile au Mexique. Il ne retournera en Catalogne qu’en 1962. Les six nouvelles de ce recueil rassemblées pour la première fois en 1980 (pour la version catalane) sont toutes consacrées à ce pays qui l’a accueilli durant plus de vingt ans, aux Indiens et aux métis, qu’il a côtoyés et observés tout au long de son exil forcé.

Pere Calders est né à Barcelone en 1912. En 1939, après la victoire des franquistes, il s’exile au Mexique. Il ne retournera en Catalogne qu’en 1962. Les six nouvelles de ce recueil rassemblées pour la première fois en 1980 (pour la version catalane) sont toutes consacrées à ce pays qui l’a accueilli durant plus de vingt ans, aux Indiens et aux métis, qu’il a côtoyés et observés tout au long de son exil forcé.

La nouvelle qui donne le titre à ce recueil raconte le sursaut désespéré, l’instinct de survie plus qu’une lutte consciente et organisée des habitants d’un bidonville insalubre, froid et boueux, sans cesse menacé par les pluies torrentielles, qui acceptent de suivre Nevares, agitateur improvisé, leader derrière qui se cache le peuple des taudis pour investir le cimetière de la ville et se loger dans les caveaux. Petit à petit une nouvelle société se met en place. Le temps de l’installation passée, les uns et les autres commencent à jauger le bien du voisin. La grandeur et la luxuriance de certains caveaux suscitent la convoitise des pauvres bougres qui se sont installés dans de modestes bâtisses. Les désirs de consommation, d’aménagement et de décoration des niches funéraires fleurissent, les ci-devant damnés de la terre et les caveaux s’embourgeoisent, la concurrence s’immisce. « Un ordre savamment établi est rompu », un autre se met en place et avec lui « indiscrétion, médisance, envie [et] vanité ». Même le sage Nevarès n’a plus sa place dans cette société nouvelle. Chassé, l’ancien leader n’a plus de peuple. Un comité autoproclamé qui se réunit à la taverne du cimetière s’auto investie en pouvoir suprême et se charge de la redistribution des biens (entendre des caveaux). Ainsi, constate Nevares, « les espoirs réalisés ne duraient jamais longtemps, et à chaque ascension correspondait une chute plus dure ».

Dans Frivole fortune, Trinidad tue Lalo son collègue de chantier. Il déguise sa petite affaire, prend la place du macchabée auprès de Lupe, sa veuve, et empoche sa paie. Bon prince, avec l’argent, il achète un bijou pour sa nouvelle amie et compagne et se voit gratifier par l’étourdi commerçant de dix pesos de trop.

Dans une autre nouvelle, la fin tragique de la vieille Dona Xabela donne l’occasion d’une veillé bien arrosée pour une morte bien peu amène de son vivant. Au petit matin, le fils de la maison et ses amis, passablement « cuits », refusent de laisser les services des pompes funèbres emporter le corps de la défunte. Ils préfèrent incinérer eux-mêmes la chère disparue et, avec elle, … brûler la maison.

Les récits de ce livre ont pour trame des faits réels. Rien n’y est vraiment inventé. La plume du Catalan mort en 1994 s’efforce de saisir la singularité de ce peuple et de traduire, dans une prose dénuée de tout lyrisme, comment, les choses les plus étranges à l’entendement occidental, sont réalisées ici avec un naturel absolu. La mort, le désespoir, la mélancolie, la pauvreté frayent avec la vie, la générosité, les débordements, l’humour ou la dérision. La réalité, prosaïque et tragique, se mêle à l’absurde sur cette terre où tout manque « sauf la douleur et la misère » et où les gens sont, d’expérience, convaincus « que les bonnes choses ne se réalisent jamais ou alors seulement en échange d’un plus grand mal ».

Traduit du catalan par Denis Amutio et Robert Amutio, édition Les Allusifs, 2004, 148 pages, 14 €

-

L’Invité

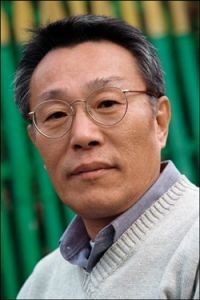

Hwang Sok-Yong

L’Invité

La vie et l’œuvre de l’écrivain Hwang Sok-Yong montre le sens du voyage du vieux pasteur Ryu Yosop, installé depuis des années aux Etats-Unis, comme elles éclairent cette plongée dans le trou noir de la guerre de Corée. Le pasteur Ryu Yosop décide de retrouver les membres de sa famille dont il est séparé depuis des années et de revisiter son village natal en Corée du Nord. Le séjour ravive les souvenirs de l’exilé mais aussi les crimes et les responsabilités du passé. Comme s’impose aussi la nécessité du pardon. Le pardon pour la paix des morts et pour soulager la conscience des vivants des horreurs d’une histoire troublée et complexe où, comme l’écrivent les traducteurs dans une utile préface : « il n’y a ni juste ni coupable absolus ».

La vie et l’œuvre de l’écrivain Hwang Sok-Yong montre le sens du voyage du vieux pasteur Ryu Yosop, installé depuis des années aux Etats-Unis, comme elles éclairent cette plongée dans le trou noir de la guerre de Corée. Le pasteur Ryu Yosop décide de retrouver les membres de sa famille dont il est séparé depuis des années et de revisiter son village natal en Corée du Nord. Le séjour ravive les souvenirs de l’exilé mais aussi les crimes et les responsabilités du passé. Comme s’impose aussi la nécessité du pardon. Le pardon pour la paix des morts et pour soulager la conscience des vivants des horreurs d’une histoire troublée et complexe où, comme l’écrivent les traducteurs dans une utile préface : « il n’y a ni juste ni coupable absolus ».

En Corée, le pasteur retrouvera sa belle-sœur et son neveu, le fils de son frère Yohan qui vient de mourir aux Etats-Unis et dont, double symbole, il vient mettre en terre un morceau d’os qu’il emporte dans une « pochette de peau », porte-bonheur offert par une mendiante dans les rues de New-York avant son départ.

Hwang Sok-Yong est né en Mandchourie en 1943. Ses parents s’y étaient réfugiés pour fuir l’occupation japonaise. Après un séjour de trois ans à Pyongyang, il a cinq ans quand sa famille s’installe en Corée du Sud. Hwang Sok-Yong est l’auteur de nombreux romans (la plupart traduits en français chez le même éditeur et réédités en 10/18). En 1989, il part pour la Corée du Nord. Si en Europe, cette année-là, le mur de Berlin s’écroule, franchir le 38è parallèle va lui coûter cher. On ne peut encore se jouer des frontières, physiques, idéologiques, culturelles et travailler au rapprochement des hommes.

L’invité c’est la variole, cette maladie venue de l’Occident : « elle nous a été transmise par les barbares occidentaux, oui, c’est de ces pays où on croit à de mauvais esprits, qu’elle est venue. L’invité m’a pris mes deux aînés, alors tu imagines ce que je pense de leurs esprits occidentaux… Il n’y a pas de salut pour ceux qui renient leurs origines. ». L’invité peut aussi revêtir la forme de ces « mauvais esprits », toujours occidentaux : les idéologies et les religions importées (marxisme ou protestantisme), la rivalité des grandes puissances qui prennent pour champ de bataille un autre pays, des hommes et des femmes qui deviennent, quels que soient leurs appartenances et leurs actes, les instruments et les victimes d’une histoire écrite par d’autres et pour d’autres. C’est la parole des sans voix que donne à entendre ici Hwang Sok-Yong dans un récit sombre et poignant de bout en bout, une polyphonie où se mêlent les voix des vivants et celles des morts, les voix des victimes et celles des bourreaux, les voix des partisans du Nord et celles des partisans du Sud.

Pourquoi des hommes et des femmes vendent-ils leurs âmes à ces « invités » phagocytes ? Pourquoi se fabriquer des prétextes pour tuer, pour haïr, pour « haïr même les nôtres et nous mêmes » ? « Je me demande pourquoi, à l’époque, je tenais à tant de choses… » s’interroge Yohan, l’ancien bourreau. Le temps de la guerre finie, les « invités » ne quittent pas forcément les esprits. Hwang Sok-Yong montre aussi le danger d’instrumentaliser les mémoires et de robotiser les victimes par la production de discours et de mots « creux », sans significations. Comme si la guerre devait encore se poursuivre sous une autre forme. Comme si finalement les hommes, pour se rassurer, continuaient à ériger des frontières, au lieu de s’en jouer, au lieu de les franchir, au lieu de les abattre, pour aller à la rencontre de leurs semblables. À son retour dans le Sud, en 1993, Hwang Sok-Yong a été emprisonné pour cinq ans.

Traduit du coréen par Choi Mikyung et Jean-Noël Juttet, édition Zulma, 2004, 286 pages, 18 € -

Les enfants de la Place

Yasmina Traboulsi

Les enfants de la Place

La violence est au cœur de nos sociétés. Toutes les violences et toutes les sociétés. Pire la violence est consubstantielle à l’Homme. On aurait un peu tendance à l’oublier par les temps qui courent… C’est ce que montre ce roman que l’on pourrait présenter comme le pendant romanesque du livre du philosophe Yves Michaud paru en 2002 intitulé Changement dans la violence. Et les violences les moins médiatisées ne sont pas les moins dangereuses pour l’avenir. Ainsi, dans Les enfants de la Place, Yasmina Traboulsi montre comment les nantis des mégalopoles brésiliennes se réfugient derrière des enceintes de protection et des milices armées jusqu’aux dents pour ne pas avoir à se coltiner avec la misère ambiante et pour se protéger de la violence des « damnés de la terre ». Cette société à deux vitesses ne préfigure-t-elle pas un scénario d’avenir possible ? C’est aussi ce que montrait Yves Michaud.

La violence est au cœur de nos sociétés. Toutes les violences et toutes les sociétés. Pire la violence est consubstantielle à l’Homme. On aurait un peu tendance à l’oublier par les temps qui courent… C’est ce que montre ce roman que l’on pourrait présenter comme le pendant romanesque du livre du philosophe Yves Michaud paru en 2002 intitulé Changement dans la violence. Et les violences les moins médiatisées ne sont pas les moins dangereuses pour l’avenir. Ainsi, dans Les enfants de la Place, Yasmina Traboulsi montre comment les nantis des mégalopoles brésiliennes se réfugient derrière des enceintes de protection et des milices armées jusqu’aux dents pour ne pas avoir à se coltiner avec la misère ambiante et pour se protéger de la violence des « damnés de la terre ». Cette société à deux vitesses ne préfigure-t-elle pas un scénario d’avenir possible ? C’est aussi ce que montrait Yves Michaud.

De la Place à Salvador de Bahia à Sao-Paulo en passant par Rio de Janeiro, Yasmina Traboussi, née de mère brésilienne et de père libanais, écrit les destins tragiques de ces enfants de la Place. Ils ont rendez-vous avec la mort. Dans l’indifférence générale (à commencer par celle des touristes), avec la complicité des forces de l’ordre, ces mineurs (pour la société mais aussi devant la loi…) sont instrumentalisés par les caïds des favelas, enrégimentés dans des bandes rivales et violentes, rackettés par tous y compris par l’Eglise et/ou ses représentants, sans cesse sous la menace des bataillons de la morts ou des commandos de pseudo justiciers… Les enfants des rues brésiliennes ont bien peu de change d’échapper à une fin tragique et aucune d’éviter la peur, la haine et les violences diverses. Ces bas-fonds de la société brésilienne font froids dans le dos même si parfois le roman bascule dans l’irréel voir le conte de fée comme celui qui permet à la seule Ivone d’échapper à l’horreur des favelas (pour peut-être tomber dans un univers glauque et sordide, celui de la TV) ou la visite de la Gringa dans un pénitencier à la fin du récit.

Pour ce premier roman, Yasmina Traboulsi livre en séquences courtes et successives le portrait et les parcours des personnages qui finissent par former un tout composite où la tendresse, l’indifférence, l’amour, la haine, la peur dessinent les contours d’une humanité en péril. Par petites touches, la tension et la noirceur gagnent et envahissent un tableau que l’auteur a choisi pourtant de décrire avec une plume élégante, un brin enjoué et distancé

Edition Mercure de France, 2003, 164 pages, 15 €

-

Immigration, le défi mondial

Philippe Bernard

Immigration, le défi mondial

Journaliste au Monde et spécialiste des questions d’immigration, Philippe Bernard donnait ici un livre dense mais jamais confus, au ton informatif et toujours argumenté. Si depuis sa parution nous sommes entrés dans l’ère de « l’immigration choisie » abandonnant le fantasme de « l’immigration zéro » et si quelques chiffres sont à actualiser, ce petit livre demeure bien utile, par sa quasi-exhaustivité sur la question et le rappel de données statistiques, historiques, juridiques et autres mesures gouvernementales prises depuis 1974, le tout sans jamais perdre de vue l’essentiel : pointer les enjeux des migrations mondiales mais aussi ceux de l’immigration en France.

Journaliste au Monde et spécialiste des questions d’immigration, Philippe Bernard donnait ici un livre dense mais jamais confus, au ton informatif et toujours argumenté. Si depuis sa parution nous sommes entrés dans l’ère de « l’immigration choisie » abandonnant le fantasme de « l’immigration zéro » et si quelques chiffres sont à actualiser, ce petit livre demeure bien utile, par sa quasi-exhaustivité sur la question et le rappel de données statistiques, historiques, juridiques et autres mesures gouvernementales prises depuis 1974, le tout sans jamais perdre de vue l’essentiel : pointer les enjeux des migrations mondiales mais aussi ceux de l’immigration en France.

Car, si Philippe Bernard a choisi de titrer son ouvrage sur le « défi mondial », il aurait tout aussi bien pu mettre en avant d’autres défis, ceux qui se limitent aux frontières de l’Hexagone et qui baignent, encore et toujours, dans une mare de confusions, d’approximations et d’erreurs d’où il est difficile de s’extraire. Didactique, l’auteur en fournit quelques illustrations et permet de dépasser ces lieux communs où pataugent trop souvent les débats qui empêchent d’aborder les vraies questions. Ainsi du prétendu coût social des immigrés, du « faux-semblant » de la délinquance étrangère, de cette « fausse évidence », économiquement « aberrante » qui établit chez le vulgum pecus perméable aux arguments spécieux une correspondance entre chômage et immigration ou encore de cet autre mirage du bon sens, un temps en vogue chez nos hommes politiques, qui consisterait à fermer les frontières et à prôner une immigration zéro. L’enjeu est de taille car il ne s’agit pas moins du devenir du vivre ensemble dans une France par ailleurs engagée dans la construction européenne et ballottée par une mondialisation qui prône allègrement la libre circulation des biens et des capitaux et semble rétive à celle des hommes. Tout pourtant n’est pas sombre sous le ciel de l’intégration à la française. Reprenant les résultats de l’enquête de l’Ined publiée par M.Tribalat en 1995, l’auteur rappelle « la relative bonne santé des mécanismes d’intégration » mesurée par l’utilisation de la langue française, le nombre de mariages mixtes, les pratiques religieuses, la scolarité (l’insertion professionnelle est autrement problématique pour les jeunes d’origine maghrébine notamment) ou les acquisitions de la nationalité française.

Mais fort justement P.Bernard montre aussi les pièges des discours sur l’intégration. Tout d’abord parce qu’ils ne cessent de renvoyer des jeunes nés en France depuis deux voir trois générations « à une appartenance culturelle irréductible » et, ajoutons largement fantasmagorique. Ensuite, ces discours devenus insupportables pour beaucoup « masquent la violence sociale que produisent les discriminations dans l’accès à l’emploi, au logement, aux services publics, face à la police ou à l’entrée des boîtes de nuit ».

Autres obstacles pour les années à venir : les conséquences d’un type d’urbanisation qui peut mener à la ghettoïsation, l’émergence d’un racisme qui ne puise plus ses principes dans une idéologie inégalitaire mais, s’appuyant sur un dévoiement du droit à la différence, prône l’affirmation de soi en soulignant l’inassimilabilité des cultures et les dangers du métissage ou encore la montée de tendances communautaristes (les pratiques matrimoniales turques sont pointées du doigt).

L’auteur relève « cinq » (en fait ils sont six) défis pour les années à venir : l’école qui ne doit pas s’ouvrir aux cultures d’origine ; la politique familiale qui doit viser à consolider les familles, y favoriser l’autonomie de la femme mais aussi la transmission entre les générations ; l’urbanisme populaire qui depuis un demi siècle s’apparente à une politique de relégation. Il ne suffira pas de démolir mais de prendre en compte aussi la répartition des populations immigrées, l’accès aux services publics et la lutte contre les pratiques discriminatoires. P.Bernard ajoute deux enjeux : l’islam avec d’un côté son aptitude à « s’acclimater » à la laïcité républicaine et de l’autre « la souplesse de la société française pour accepter cette religion » et un « enjeu mémoriel », la capacité de la société à intégrer la mémoire des anciens colonisés. La lutte contre les discriminations et le respect de l’égalité républicaine est le sixième et dernier défi.

Si, sur les six chapitres du livre, cinq concernent la France, il n’en demeure pas moins que l’immigration est aujourd’hui de dimension planétaire comme invite à en prendre conscience le chapitre d’ouverture du livre. 125 millions de personnes dans le monde vivent en dehors du pays dont ils ont la nationalité. Si l’on y ajoute les quelque 30 millions de « déplacés » dans leur propre pays, le monde compte 150 millions d’hommes et de femmes en migration soit 2,5% de sa population totale.À cette échelle et paradoxalement les craintes d’un déferlement d’immigrés en Europe ne tiennent pas. Tout d’abord parce que sur ces données l’éclatement de l’ex-URSS et avec lui la multiplication des Etats a eu un effet artificiel « en produisant à lui seul 45 millions d’étrangers ». Mais surtout P.Bernard montre que la majorité de ces mouvements de populations se situe au sein de l’hémisphère sud et que malgré le différentiel important des taux de rémunération du travail entre le Nord et le Sud, il n’y a nulle « invasion » mais des risques énormes pris par certains ressortissants des pays pauvres (2000 morts ont été recensés aux frontières de l’Europe entre 1993 et 2000).

L’immigration n’est pas seulement le fait d’une pression du Sud, elle correspond aussi à l’appel des pays développés : besoins du marché du travail, besoins démographiques, offre de travail illégal de plusieurs secteurs économiques... Ajoutez à cela les gains tirés par les maffias albanaises, chinoises et turques du trafic de clandestins (de cinq à sept milliards de dollars de chiffre d’affaires par an !), plus ceux tirés de la traite des femmes et l’on comprend que le tableau ne peut se réduire à cette inconvenance qui consiste, parfois en toute bonne foi, à demander si les pays européens peuvent ou non accueillir « toute la misère du monde ».

Pourtant, les migrations mondiales, de plus en plus complexes et aux causes plurielles (travail, regroupement familial, quête d’un asile) se heurtent à la volonté des Etats de contrôler les entrées. De ce point de vue, en Europe, dans le cadre d’un processus de communautarisation du dossier de l’immigration, les enjeux des prochaines années sont clairement énoncés : harmonisation des statistiques européennes, mise au point d’une politique européenne de l’asile, rapprochement des législations sur l’entrée et le séjour des étrangers...

Défi national, défi mondial, l’immigration est au cœur des questions identitaires. De même que la population de la France, cette « terre d’immigration » n’est plus seulement « multiprovinciale » mais aussi « multiraciale », qu’elle est de moins en moins hexagonale « et de plus en plus européenne voire planétaire », de même, la population de la planète se mondialise progressivement. Ce mouvement tend à relativiser les prétentions universalistes des uns et bute sur les fermetures communautaristes des autres, la toute puissance des marchés et la persistance des inégalités économiques, sociales et internationales. L’enjeu culturel et identitaire n’est pas et de loin le moindre des défis ici répertoriés. La France sera t-elle voir dans le miroir le reflet de son nouveau visage ?

Edition Gallimard, Folio actuel, 2002, 346 pages

Illustration : Picasso - Fille devant un miroir -

Le désespoir est un pêché

Yasmine Khlat

Le désespoir est un pêché

Il y a des récits qui, malgré la noirceur des existences rapportées, parviennent tout de même à faire percer une infime lueur d’espoir dans les horizons les plus bougés. Ce premier roman de cette égyptienne d’origine libanaise, par ailleurs actrice de cinéma, réalisatrice et traductrice (on lui doit la traduction du Mont des chèvres du tunisien Habib Selmi), est de ceux-là. Et par les temps qui courent voilà qui revigore sans pour autant berner le lecteur sur le triste spectacle des hommes.

Il y a des récits qui, malgré la noirceur des existences rapportées, parviennent tout de même à faire percer une infime lueur d’espoir dans les horizons les plus bougés. Ce premier roman de cette égyptienne d’origine libanaise, par ailleurs actrice de cinéma, réalisatrice et traductrice (on lui doit la traduction du Mont des chèvres du tunisien Habib Selmi), est de ceux-là. Et par les temps qui courent voilà qui revigore sans pour autant berner le lecteur sur le triste spectacle des hommes.

Nada est une enfant bossue, âgée de sept ans seulement et de père inconnu, quand sa mère décide de la vendre à la famille Nassour. Réduite à la condition de bonne à tout faire, d’esclave, elle devra rester jusqu’à la fin de ces jours dans cette vaste demeure où, un lourd secret de famille semble avoir recouvert, telle une chape de plomb, toute expression de joie et de vie.

Yasmine Khlat réussit admirablement à rendre à la fois l’atmosphère pesante, oppressante même de cette grande maison progressivement désertée par les enfants et, la peur, la solitude de Nada, recluse dans une existence sans humanité. Paria terrorisée par l’hostilité de l’ainé des Nassour, Ichhane, qui a deux reprises la violera.

Pourtant « le désespoir est un pêché » répond Nasri, le père sans nouvelle de son fils en fuite après la découverte de sa faute, à Teymour un ami musicien venu séjourner quelques jours chez lui.

Edition du Seuil, 94 pages, 2001, 9,81 €

-

La Confession d’Abraham

Mohamed Kacimi

La Confession d’Abraham

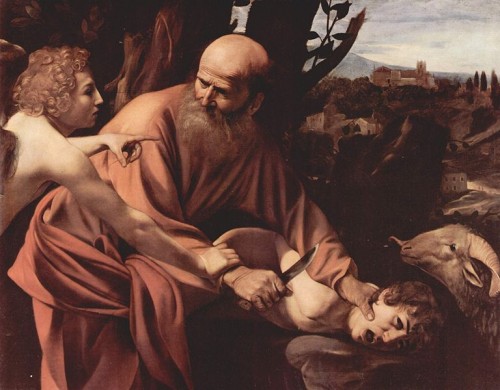

Alors que les musulmans viennent de fêter l’Aïd el Kebir et que Abdelwahab Meddeb en appelait, dans les Matins de France Culture, vendredi 27 novembre 2009, à délaisser le sacrifice de millions de pauvres (et innocents) montons pour un « sacrifice symbolique », revenons sur un livre jubilatoire, encore et toujours de bon aloi. Mohamed Kacimi revisite l’histoire d’Abraham et de sa femme Sarah dans un texte insolent et drôle dont le ton rappelle Le Mouchoir, son premier roman paru en 1987 chez l’Harmattan. Respectant le texte biblique, du moins dans l’enchaînement des principaux événements qui marquent la vie du patriarche, l’auteur s’amuse à lui donner une résonnance moderne. A mettre en parallèle notre actualité avec l’histoire de ce couple vénéré par les trois religions du Livre. Ce comique de situation ne faiblit jamais et donne lieu à des scènes et des échanges hilarants. L’impertinence parcourt toutes les pages. Elle est souvent le fait de Sarah. Avertie par un Abraham essouflé que Dieu exige leur fils en sacrifice, Sarah s’écrit : « mais qu’est-ce qu’il nous veut à la fin, ton bon Dieu ? Cela fait des siècles maintenant qu’il s’acharne sur la famille. Pour une malheureuse pomme, il expulse du Paradis les pauvres Adam et Eve, comme des sans-papiers. (...) Il fout la zizanie dans la langue parce que Monsieur ne supporte pas la vue d’un HLM à Babel. (...) Il rase sous nos yeux deux villes pour un orgasme qu’il juge mal placé. Il met quarante ans avant de me donner un enfant et maintenant qu’il est là, il veut en faire un barbecue ». S’ensuivent des menaces qui ont dû faire revenir le tout puissant sur sa décision...

Alors que les musulmans viennent de fêter l’Aïd el Kebir et que Abdelwahab Meddeb en appelait, dans les Matins de France Culture, vendredi 27 novembre 2009, à délaisser le sacrifice de millions de pauvres (et innocents) montons pour un « sacrifice symbolique », revenons sur un livre jubilatoire, encore et toujours de bon aloi. Mohamed Kacimi revisite l’histoire d’Abraham et de sa femme Sarah dans un texte insolent et drôle dont le ton rappelle Le Mouchoir, son premier roman paru en 1987 chez l’Harmattan. Respectant le texte biblique, du moins dans l’enchaînement des principaux événements qui marquent la vie du patriarche, l’auteur s’amuse à lui donner une résonnance moderne. A mettre en parallèle notre actualité avec l’histoire de ce couple vénéré par les trois religions du Livre. Ce comique de situation ne faiblit jamais et donne lieu à des scènes et des échanges hilarants. L’impertinence parcourt toutes les pages. Elle est souvent le fait de Sarah. Avertie par un Abraham essouflé que Dieu exige leur fils en sacrifice, Sarah s’écrit : « mais qu’est-ce qu’il nous veut à la fin, ton bon Dieu ? Cela fait des siècles maintenant qu’il s’acharne sur la famille. Pour une malheureuse pomme, il expulse du Paradis les pauvres Adam et Eve, comme des sans-papiers. (...) Il fout la zizanie dans la langue parce que Monsieur ne supporte pas la vue d’un HLM à Babel. (...) Il rase sous nos yeux deux villes pour un orgasme qu’il juge mal placé. Il met quarante ans avant de me donner un enfant et maintenant qu’il est là, il veut en faire un barbecue ». S’ensuivent des menaces qui ont dû faire revenir le tout puissant sur sa décision...

Entre la chronique historique ou religieuse et ce travail du romancier, s’insèrent en italique, des missives imaginaires écrites par quelques contemporains à l’attention d’Abraham. Elles sont l’oeuvre d’inconnus, comme Sélim de Gaza en quête pour lui mais aussi pour Yasser Arafat de « la recette des harosets »; des habitants de Bassora qui disent combien « leurs grands-parents » ont bien fait de quitter l’Irak, « sinon les Américains vous auraient fait mourir de faim » ; de Gardiens de la Thora qui s’adressent à Abraham pas cette formule : « à notre grand-père à nous tout seuls » ou encore de Nadia, une petite fille d’Alger qui demande « si Idith est morte pour avoir voulu voir de près la violence de Dieu, est-il possible de la considérer comme l’ancêtre des journalistes algériens ? »... Ces lettres sont aussi expédiées par quelques personnalités célèbres comme Michel Rocard, Jacques Lacan, André Chouraqui véxé et même énervé qu’Abraham lise la Thora dans une autre traduction que la sienne...

Le sacrifice, qui était déjà au centre de son roman Le Jour dernier, est aussi l’acmé de cette pièce. La dernière lettre reçue par Abraham dit : « qu’est-ce que c’était beau l’Euphrate avant que le ciel ne t’adresse la parole ». Encore une fois c’est une femme qui écrit ces mots, Sarah, l’amour d’Abraham.

(Récit-Théâtre), éd. Gallimard, 2 000, 83 pages, 69F, 10,52 €

Illustration : Caravage, L’ange intervient pour stopper le sacrifice d’Isaac -

Le Chien d’Ulysse

Salim Bachi

Le Chien d’Ulysse

Salim Bachi vit en France depuis 1997. Il signait là son premier roman. Un texte sombre, désespéré même. Il y déverse, tel un trop plein, une prose abondante et débordante. L’imaginaire, le symbolisme et le réalisme le plus cru s’entrechoquent, le passé bouscule le présent, la quête de sens bute sur le déracinement et l’oubli, les tranches de vie se mêlent, s’emberlificotent dans les ruelles de Cyrtha, « ville-cancer » de ce « pays cannibale ».

Salim Bachi vit en France depuis 1997. Il signait là son premier roman. Un texte sombre, désespéré même. Il y déverse, tel un trop plein, une prose abondante et débordante. L’imaginaire, le symbolisme et le réalisme le plus cru s’entrechoquent, le passé bouscule le présent, la quête de sens bute sur le déracinement et l’oubli, les tranches de vie se mêlent, s’emberlificotent dans les ruelles de Cyrtha, « ville-cancer » de ce « pays cannibale ».

Comme d’autres écrivains algériens (Boualem Sansal, Amin Zaoui...), l’auteur a choisi - mais est-ce un choix ? - de « balancer » son texte entre plusieurs genres et de briser la ligne du temps. L’exercice permet sans doute de traduire la confusion algérienne - et de s’inscrire dans l’héritage d’un Kateb Yacine par exemple -, mais peut aussi parfois donner le tournis au lecteur...

22 juin 1996, quatre ans jour pour jour après l’assassinat du président Boudiaf, nous partageons une journée de la vie d’Hocine. Dans la soirée, l’étudiant a rendez-vous avec le commandant Smard en quête de nouvelles recrues. Acceptera-t-il de devenir une taupe contre l’argent et l’offre alléchante du cynique officier? Au soir de ce 22 juin, Hocine avouera : « je ne suis plus l’enfant que je prétendais être tout à l’heure. Je ne suis plus rien de ce que j’ai été ce matin. Une éternité a passé. Et plus, peut-être ». Entre son réveil dans l’appartement familial « pléthorique » et son retour à la nuit tombée, Hocine vivra des heures déterminantes.

Sa journée se passe avec son ami Mourad, son double et son contraire. Mourad le poète est amoureux d’Amel, l’épouse d’Ali Khan, leur professeur de littérature. Hocine, lui, n’entretient avec les femmes qu’un commerce charnel, utilitaire. Un assouvissement.

Ensemble, entre vérités et mensonges, rêves et réalités, ils embarquent pour une journée particulière. Elle commence chez Ali Khan avec la présence de son ami, le journaliste Hamid Kaïm qui, depuis les lointaines années de révoltes étudiantes et son amour pour Samira traîne le poids terrible d’une ancienne culpabilité. Elle passe par la mort du pauvre clochard descendu parce qu’il ne cessait de brailler « à Ithaque ! à Ithaque! » ce que la police algérienne, qui n’a pas forcément lu Homère ou qui est tout simplement dur de la feuille traduit par « à l’attaque ! à l’attaque ! ». Elle se termine avec Seyf et sa terrible confession. Seyf est un membre des forces de sécurité. Le tortionnaire est devenu une froide mécanique, surnommé « le bourreau de Cyrtha ». La scène de l’hôpital où Seyf s’explique avec Hocine et ses copains étudiants est une des plus fortes du livre.

« Tout ça me dépassait. Les uns égorgeaient, les autres torturaient et assassinaient. Les uns avaient tort, les autres avaient raison. J’aurais voulu ne jamais tomber entre leurs mains, aux uns comme aux autres » dit Hocine avant de se rendre à son rendez-vous nocturne. Hocine ne sortira pas indemne de cette odyssée dans les dédales de Cyrtha et de ces existences broyées. Au moins sait-il maintenant quelle attitude adoptée face à Smard. Mais il ignore encore comment cette journée se terminera.

Edition Gallimard, 258 pages, 14,94 € -

Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen.

Pierre et Marie Salou Olivares

Les républicains espagnols dans le Camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre

Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?

Quelques jours seulement après la parution de ce livre, le quotidien espagnol El Mundo du 30 octobre 2005 rapportait que le criminel de guerre nazi, Aribert Heim, recherché par les polices allemande et autrichienne, se cacherait en Espagne depuis 1985. La piste sera vite abandonnée au profit d’une piste chilienne puis égyptienne. Cet ancien médecin est surnommé « le petit Mengele » pour avoir torturé et pratiqué des injections de poisons sur des centaines de victimes entre le 8 octobre et le 29 novembre 1941 à Mauthausen. Terrible ironie de l’histoire, c’est dans ce camp que 7297 Espagnols ont été déportés. 4761 n’en sont pas revenus. Combien parmi ces victimes sont passées entre les mains du bourreau Heim ?

Pierre et Marie Salou Olivares ont consacré des années de travail à ces « Espagnols anti-fascistes » de Mauthausen en colligeant les témoignages des survivants publiés entre le début des années 60 et la première moitié des années 90 dans Hispania le journal de la FEDIP, la Fédération Espagnole des Déportés et Internés Politiques.

« Je suis fille d’un militant actif au sein de la FEDIP, écrit Marie Salou Olivares, et toute mon enfance, j’ai entendu parler du « livre » de la FEDIP sur le Camp de Mauthausen. Mais toujours les urgences de la vie l’ont remisé à plus tard (…) ». C’est donc elle, aidée de son fils, qui, bien plus tard, réalise ce livre « pour que cette terrible expérience ne soit pas engloutie avec le dernier témoin » et pour « transmettre aux générations futures, conformément aux souhaits de tous ces humains meurtris, les pénibles épreuves qu’ils ont affrontées. Leur espoir étant que cela ne se reproduise jamais ! ». Cette volonté de « témoigner » sourd des mille pages de ce livre et des quelque quatre-vingts textes écrits en espagnol et suivis de leur traduction en français. Témoigner comme un hommage collectif rendu à ceux qui n’en sont pas revenus. Témoigner pour que l’histoire ne soit pas falsifiée ni oubliée. Témoigner, pour rester vigilant, pour ne pas voir « diminuer la détermination du monde à combattre » la toujours menaçante « bête immonde » dont parle Brecht. Témoigner enfin comme un acte de résistance, pour dire cette âme de résistance chevillée au corps des Républicains espagnols, éternels combattants de la liberté. Combattants oubliés d’une liberté remisée au clou de l’Histoire.

Aux origines de la déportation

L’histoire des Républicains espagnols fait aussi partie de notre histoire. Pas seulement parce qu’après la « retirada », au cours de cet « exode tragique », ils furent accueillis en « exilés maudits » dans les camps de regroupements (à Argelès sur Mer, Saint Cyprien, Vernet d’Ariège, Bram, Sepfonds, Gurs,…), mais aussi parce que leur arrivée en France a été pour des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, l’antichambre de la déportation dans les camps nazis de concentration ou d’extermination, l’antichambre de la mort. Pour ces exilés, la seconde guerre mondiale n’a pas commencé en 1939, mais le 18 juillet 1936 avec la guerre d’Espagne. Les républicains espagnols n’ont cessé de le répéter : ils ont été aux avants postes de la lutte contre le « fascisme international ». Face à Franco, à Mussolini et Hitler, les « soi-disant démocraties » ont démissionné dans ce qui sur le sol ibérique n’aura été qu’une « répétition ». Pire, pourquoi déporter les Espagnols en Allemagne demande Lazaro Nates ? L’ex-détenu, matricule 3832, parle d’une « complicité » pour se débarrasser des « indésirables », des « rouges espagnols », « complicité entre les xénophobes français de cette époque, les autorités espagnoles franquistes et ceux qui devaient exécuter cette triple complicité : les Allemands ».

Les « triangles bleus » des « apatrides »

Mauthausen a été un camp où 118 000 déportés sur les 198 000 qui y ont été internés entre le 8 août 1938 et le 5 mai 1945 (1), ont été exterminés. « 80 mois consacrés à la mort » comme l’écrit un ancien häftlingen (détenu) dans ce que les rescapés appellent « la machine de destruction », « l’abattoir », « l’enfer » ou « le bagne dantesque ». 1475 morts par mois, 53 morts par jour et ce pendant près de sept ans ! Cette macabre et incertaine comptabilité est peut-être nécessaire pour donner une vague idée de l’horreur.

À leur arrivée, les déportés savaient vite ce qui les attendait : « Vous êtes entrés par cette grande porte et vous ne sortirez que par cette cheminée », assenait, en montrant la fumée qui s’échappait des fours crématoires, le commandant Franz Ziereis ou l’interprète allemand du camp surnommé « Enriquito » ou « Manolita » par les détenus espagnols.

Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.

Mauthausen était un camp d’extermination par le travail. « La célèbre carrière nommée : Wienergraben », carrière de granit, se trouvait en contrebas du camp. Un escalier de 186 marches, « le tragique escalier sur lequel périrent tant d’hommes » y donnait accès.

Déportés en convoi depuis le 6 août 1940 jusqu’à la fin de l’année 1943, les Espagnols ont été les premiers en France à être expédiés dans les camps de la mort, à y être broyés par le monde concentrationnaire nazi. À Mauthausen, un triangle bleu avec la lettre « S » (pour « Spanier », Espagnol) les distinguait des autres détenus.

Pour tuer, les bourreaux n’ont jamais manqué d’imagination : froid, manultrition, épuisement, vermines, tortures, sauvageries, humiliations, sadismes, bastonnades, morsures de chiens, pendaison, expériences médicales, chambres à gaz, crémation... La mort était partout et frappait à chaque instant, le sadisme était sans limites. « Personne, à part ceux qui l’ont vécu, ne peut imaginer jusqu’à quel point le fanatisme amène à des actes extrêmes. Personne ne peut imaginer que la férocité puisse atteindre de telles proportions ». Pourtant, il faut lire les témoignages, tous les témoignages pour, peut-être et seulement, se rappeler de quoi justement les hommes sont capables. « Pour eux, [les SS] il ne s’agissait pas de tuer des êtres humains mais d’exterminer des animaux nuisibles ». « Prolonger l’agonie de ces martyrs était leur amusement, leur jouissance. Nous nous demandions comment ces hommes, appartenant à un des pays les plus civilisés, comme c’est le cas de l’Allemagne, pouvaient-ils commettre quotidiennement tant de crimes et parvenir à la fin de leur journée à rentrer dans leur foyer pour se comporter en amants, époux ou pères affectueux avec leurs enfants ».

Fidélité

Il faut témoigner aussi et surtout pour celles et ceux qui n’en sont pas revenus : « nous leur devons de défendre la mémoire de leur sacrifice, afin qu’ils ne meurent pas assassiner une autre fois » écrit en 1980 un rescapé (matricule 5080). Défendre la mémoire des victimes est un devoir qui va bien au-delà du cercle des rescapés : « si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer et ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité", disait le philosophe Vladimir Jankélévitch.

Ces hommages et ces témoignages de « fidélité » aux victimes sont écrits avec une étonnante sobriété et une remarquable pudeur. Les horreurs subies sont relatées avec dignité, de cette dignité qui fait les combattants : toujours rester debout et faire face. La lutte ne cesse jamais disent ces rescapés. Elle n’a jamais cessé : en Espagne d’abord. En s’engageant contre l’Allemagne nazie ensuite. Puis dans les camps et, au lendemain de la guerre, en exil, contre le régime franquiste et contre les tentatives révisionnistes et le réveil de la barbarie. Résistance et liberté sont les deux mots qui reviennent le plus souvent sous la plume de ces hommes devenus passeurs de mémoire mais surtout testateurs d’un bien inestimable.

Résister

La résistance à l’intérieur du camp prend des formes multiples. Individuelle ou collective, elle frôle toujours la mort. José Marfil Escaboue, matricule 3394, est à l’origine du premier acte de résistance des Espagnols de Mauthausen. À sa mort, les Espagnols osent demander et obtiennent la permission d’observer une minute de silence en hommage à leur camarade, première victime d’une longue série.

Où trouver « le salut » demande Antonio Velasco ? « En nous préoccupant d’éliminer le négatif pour favoriser le positif. Cette attitude nous permit d’être un petit pourcentage à sortir vivants de Mauthausen. La principale cause fut la chance pour les uns d’être dispensés de dures punitions et pour les autres de recevoir plus de nourriture que la ration prévue. Il n’y a pas de mystère. Mais la mort nous entourait avec insistance (…), il suffisait d’un caprice plus ou moins imbécile des SS ou de la haine d’un quelconque kapo (…) ». Et pour Juan de Portado, cette certitude : « dans une tragédie, il reste toujours quelqu’un pour raconter ce qui s’est passé, nous ne pouvions échapper à cette règle, cette pensée nous réchauffait un peu ».

Pour survivre, il faut se battre quotidiennement, tenter d’améliorer la misérable pitance servie par les SS, éviter les travaux pénibles, en cherchant, comme Pedro Freixa, à travailler à l’infirmerie ou à conquérir certains postes clés de l’administration du camp en luttant contre les « triangles verts », les prisonniers de droits communs, pour « tant que faire se pouvait, humaniser la vie de cet enfer ». « Humaniser » cet enfer à en faire monter les larmes aux yeux de ces hommes qui ont tout vu, tout subi, en organisant, clandestinement une célébration du noël de l’année 1943...

C’est au cours d’une autre nuit, celle du 23 juillet 1941, qu’Antonio Velasco, avec trois autres compagnons, décident de s’évader. Un périple dangereux de quarante-deux jours à travers une Autriche hostile pour tenter de gagner la Suisse. Antonio Velasco sera rattrapé et réexpédié au camp. Il échappera à la mort. Plus que d’autres, si cela est seulement possible, Antonio Velasco est un « miraculé ». C’est en se suicidant que Narcisse Gali choisit, lui, la liberté : « sa mort fut comparable à sa vie écrit P.Pey Sarda. Elle fut un ultime geste de propagande antifascite ». Résister encore et toujours. Résister jusqu’aux derniers jours. Dès le mois d’octobre 1944, les Espagnols participent aux préparatifs d’une défense pour prévenir une extermination massive des détenus par des gardiens prêts à déserter devant l’avancée des troupes alliées.

Le goût de la liberté

On oublie trop souvent cette bannière déployée sur le fronton du portail pour saluer l’arrivée des troupes américaines ce « 5 del 5 del 45 » comme l’écrit Solticio en une heureuse arithmétique et une joyeuse mélopée de chiffres. Sur la toile tendue, ce 5 mai 1945 les détenus espagnols avaient écrit : « Los Españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras ». Mais, à l’instar de « cette banderole de la solidarité » oubliée, les Républicains espagnols ont aussi « la désagréable sensation d’être fréquemment les oubliés de l’histoire ». Pourtant, comme hier, quand il a fallu taire ses déceptions et ses divisions et s’engager dans l’armée française ou dans la résistance, face à « l’ennemi commun », qu’importe aujourd’hui les conflits de mémoires, qu’importe même la désillusion de voir se bâtir « un monde plus humain et plus juste », « notre mission n’est pas terminée ! » écrivait en 1981, un représentant de FEDIP, face aux menaces révisionnistes et au réveil de « l’euro fascisme ». Et les menaces ne manquent pas. Depuis le Rwanda jusqu’à la Tchétchénie en passant par l’ex-Yougoslavie, depuis un certain 21 avril 2001 jusqu’aux drames de Ceuta et Melila en passant par les dangereux amalgames fomentés par des apprentis caudillos de banlieues. Comme l’écrit Michel Reynaud dans sa préface, « en ces temps incertains et quelquefois insultants il est bon de clamer que des « étrangers » nous permirent de retrouver notre liberté. (…). L’histoire, notre histoire, leur est redevable et plus encore ». Oui, l’histoire des Républicains espagnols est bien notre histoire, encore faudrait-il ne pas l’oublier. Le dire et le répéter ne suffit pas, ne sert à rien, si cela ne se traduit pas en acte. Voilà ce que les derniers rescapés encore en vie nous lèguent. Leur dernier acte de résistance et le goût de la liberté.

Edition Tirisias, Collect. Les oubliés de l’histoire, 2005, 910 pages, 36 euros

(1) Selon les chiffres de l’Amicale des déportés de Mauthausen (site : http://www.campmauthausen.org/). Dans le livre de Pierre et Véronique Salou Olivares il est question de 25 000 survivants pour 225 000 détenus (page 126)

-

Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus

Patrick Pépin

Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus

1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.

1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.

Ce livre, au parti pris éditorial assumé d’entrée, reprend une série d’émissions diffusée sur France culture en 2004. Il rassemble des témoignages de « militants de la mémoire ». Rapporté avec sobriété, chacun porte pourtant une charge émotionnelle forte. Tous sont mis en perspective, historique ou replacés utilement par l’auteur dans le contexte des débats et enjeux qui traversent la société espagnole.

Cette mémoire est d’abord portée par les descendants, les petits-enfants des victimes. Ces orphelins d’une histoire familiale et nationale interpellent historiens et responsables politiques. Il y a là par exemple Emilio Silva, le Président de « l’Associacion para la recuperacion de la memoria historica », Asun Esteban, universitaire à Salamanque ; Javier Castan l’historien aragonais de Jaca ; Montsé Armengou, journaliste à la Televisio de Catalunya qui, dans ses reportages plusieurs fois primés, montre la réalité de la répression franquiste et revient sur le sort des enfants disparus, dont certains, enlevés en prison à leur mère, ont été placés dans des familles franquistes ou des orphelinats dirigés par des religieuses, histoire de leur refaire une santé idéologique. Francisco Martinez-Lopez est lui un ancien guérillero qui a combattu la dictature jusqu’en 1951. Il milite aujourd’hui pour que ce combat ne soit pas oublié. Il y a aussi des témoignages d’exilés : Paquita Merchan, quatre-vingt-quatre ans, l’ancienne combattante madrilène qui finit ses jours dans une banlieue parisienne ; Antoine Blanca ci-devant ambassadeur de France ; Aniceto Ménandez, journaliste, né au Mexique et devenu français à l’âge de vingt et un an ou encore Odette Martinez, née en France, professeur de Lettres, qui montre pourquoi les « déconvenues » de l’histoire commune sont à l’origine d’une image « brouillée » de la France.

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Comment « l’humiliation de l’oubli » a-t-elle pu perdurer après la mort du dictateur ? Patrick Pépin avance quatre réponses : la durée même de la dictature ; un climat de violence et de peur maintenu durant les quatre décennies du franquisme. Nombre de témoignages confirment cette peur, montrent concrètement comment Franco « avait organisé un cadenassage des esprits, une crainte ontologique, qui ont durablement structuré la société espagnole ». Il y a aussi les conditions mêmes de la transition démocratique qui a vu le régime tombé non pas sous l’action des « vaincus » d’hier mais de la belle mort du dictateur. Enfin, pour qu’un processus démocratique ait pu voir le jour en Espagne, il a fallu en passer par un compromis et respecter la règle de l’omerta sur les crimes et les responsabilités des bourreaux.

Depuis les choses ont bien changé. Cette mémoire longtemps réduite au silence ne cesse de se rappeler au souvenir des Espagnols. « Cette mémoire est comme une boule de neige qui se charge au fur et à mesure qu’elle roule ». Les morts réclament justice. Des familles meurtries exigent des réparations et les descendants militent pour que toute la lumière soit faite sur l’histoire récente de leur pays et qu’enfin sortent de l’ombre cette armée d’hommes et de femmes qui fut non seulement l’honneur de l’Espagne mais aussi celui d’une Europe écrasée sous la botte fasciste. L’enjeu n’est pas d’ouvrir une nouvelle ère de haine ou de réveiller d’anciens démons mais de préparer « un futur plus clair » en commençant par respecter toutes les composantes de l’identité espagnole. Comme le dit Odette Martinez, « si cette mémoire est reliée au présent, c’est de l’or. C’est de la fécondité pour l’avenir ».

Le livre est accompagné de deux CD-Audio, Nouveau Monde Éditions 2006, 208 pages, 26 €

(1) Voir Pierre et Marie Salou Olivares, Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre, édition Tirisias, Collection Les oubliés de l’histoire, 910 pages, 36 euros