Fawaz Hussain

Les Sables de Mésopotamie

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

Les Sables de Mésopotamie est un récit d'enfance. Le regard qu'un jeune garçon porte sur les adultes et sur un monde en plein bouleversement. Nous sommes dans la région kurde de la Syrie dans les années soixante. Le gamin évolue dans une famille divisée, un père affectueux mais effacé, presque contraint à l'absence, une mère acariâtre et méchante, une belle mère et des demi-frères plus chaleureux, une grand-mère, gardienne des traditions culturelles, Zbéda la tante aussi bonne et douce que ses pâtisseries gorgées de miel... Avec le récit de la geste familiale, Fawaz Hussain recrée la vie du village, évoque quelques pratiques et croyances kurdes, dit la nostalgie d'un autre temps : celui où les langues, les religions et les communautés semblaient faire bon ménage. Celui où les Kurdes vivaient en paix. Si l'irruption du protectorat français au lendemain du démantèlement de l'Empire ottoman marque les premiers coups de boutoirs d'une modernité liberticide pour les Kurdes de Syrie, l'arrivée de l'idéologie panarabiste, du nationalisme arabe et le règne du parti unique signe définitivement la fin d'un monde. Le récit court sur une vingtaine d'années, depuis l'entrée du gamin en classe coranique et la découverte de la langue arabe - enseignement fort heureusement dispensé par un cheikh qui s'exprimait en kurde - jusqu'au sortir de l'université d'Alep. Tandis que les coups d'État succèdent aux coups d'État, tandis que de nouveaux dirigeants renversent les anciens, tandis qu'une nouvelle doxa nationaliste ou socialiste remplace la précédente, pour les Kurdes rien ne change ! La même politique d'exclusion, de vexations, de soumission ! Une politique violente visant à terroriser une population différente et indésirable. Ce n'est pas seulement le kurde que l'on assassine ici. Comme le montre en de nombreuses pages Fawaz Hussain, c'est au nom d'une prétendue unité et pureté arabe que l'on assassine la diversité et la riche histoire d'une terre où cohabitaient kurdes, arabes, arméniens, chrétiens, musulmans...

Dans ce champ de bataille où les langues et les hommes tombent, où la possibilité même d'un autre vivre ensemble s'efface jusque dans les consciences, où les imaginaires se rétrécissent et s'assèchent, l'enfant voit, lui, son horizon individuel s'élargir : par l'école d'abord, la langue française, les livres, puis, plus tard, l'université, la BD, le cinéma, l'amour aussi avec une belle et fugace romaine. Le legs culturel, comme le statut de minoritaire, peut aussi éveiller à une conscience de la différence. Une conscience non pas repliée sur soi mais disponible aux autres et à la diversité du monde.

Fawaz Hussain livre ici ses souvenirs sur un ton enjoué. Aucune dramaturgie dans le récit d'événements parfois douloureux. Les mots, comme l'enfance, se veulent curieux et gourmands, de cette gourmandise pour la vie qui, à l'instar des pâtisseries et autres plats kurdes fait briller les yeux de l'enfant et saliver le lecteur. Au cœur de la barbarie dont les adultes ont partout le secret, Fawaz Hussain parvient à préserver un îlot de candeur et de douceur : le temps de l'enfance. Le temps de toutes les promesses et de tous les espoirs. Il faut souhaiter que parmi les possibles à venir, les enfants, les communautés et tous les peuples de la région, ne s'enlisent pas définitivement « dans les sables mouvants et émouvants de Mésopotamie ».

Edition du Rocher, 2007, 303 pages, 17,50 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 41

-

Les Sables de Mésopotamie

-

Chiens de la casse & La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Mouss Benia

Chiens de la casse

Leïla Marouane

La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Le propos finit par être convenu, les existences cousues de fil blanc et l'histoire, plus ou moins crédible, sombre souvent dans des épisodes et des chutes artificiels. Le roman n'est pas un bréviaire. Si l'écrivain s'inspire désormais des faits de société et moins des faits divers, n'est pas Dostoïevski qui veut. Substance, densité, vision, complexité, surprise, intériorité... passent à la trappe.

Pourtant cela n'exclut pas certaines qualités et traduit, même maladroitement, qu'une jeunesse ne demande qu'à vivre. Prenons les deux romans de Leïla Marouane et de Mouss Benia. La première, auteure algérienne confirmée et plusieurs fois primée, dresse le portrait d'un homme de quarante ans qui a parfaitement réussi. Banquier de son état, Mohamed vit toujours chez sa possessive maman. Notre richissime quadra fatigué de vivre dans le populaire et métèque Saint-Ouen décide de déménager pour le luxueux et luxurieux Saint-Germain des Prés. Mais, ballotté « entre deux cultures, et ligoté par la religion » selon la présentation de l'éditeur, l'expérience se terminera mal.

Les premières pages du roman sont riches de promesses. Mohamed, désireux d'assouvir ses désirs et ses fantasmes se révèle, dans un premier temps, réellement empêtré dans ses contradictions. Il est finalement peu question d'islam ici - le titre, racoleur ou commercial, pourrait tromper - mais des persécutions d'une mère, dominatrice et castratrice, « louve qui ingère ses petits » et des velléités de changements d'un individu qui butent sur les rigidités sociales et les murs des ghettos de riches.

Leïla Marouane parvient à faire sentir la fragilité du personnage, ses tourments internes. La métamorphose de Mohamed est sous tension et le lecteur commence lui-même à être sur le gril. Pourtant le livre ne tient plus ses promesses. Le récit s'emberlificote entre réalité et fiction, raison et folie, règlements de compte inutiles au sein du microcosme littéraire algérien en exil via le personnage de Loubna Minbar, double de l'auteur, fantasmes sexuels inassouvis, consommation d'alcool à gogo et injection de stilnox et autre Lexomil ad libitum pour se terminer par un échec d'autant plus improbable que le lecteur, du moins le chroniqueur, ne comprend plus grand chose... Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Dans Chiens de la casse, Mouss Benia, décrit le quotidien de Bob : la cité, les parents, l'absence de perspective, les combines, les arnaques, le deal de shit ou de cocaïne, le goût pour l'argent facile, les rêves et les principes de réalités transmis non plus par les parents mais par ses nouveaux tuteurs que son les séries télévisées, les fréquentations, dangereuses parfois.

Il laisse entrevoir le parcours des générations, depuis le militantisme citoyen du « touche pas à mon pote » jusqu'à l'incrédulité et la disponibilité pour un islam entreprenant et que l'on devine ici prêt à occuper le moindre espace vacant et la plus petite parcelle de conscience fragilisée. Si l'on peut déplorer le laïus anti-scolaire c'est peut-être pour mieux le dénoncer. De même que certains rappeurs, qui envoient « les petits » au « casse-pipe », en prennent pour leur grade. Le ton est plutôt anti-clérical, la djellaba remplaçant ici la calotte.

Avec son pote Alain, Bob monte une arnaque pour soutirer un ticket gagnant du Millionnaire à un voisin. Bien sûr le coup foireux foire et Bob se retrouve pour dix-huit mois en zonzon. Cette première partie est la plus réussie. Libéré, Bob essaye de s'en sortir. Il veut « apprendre à conjuguer la vie au futur ». En vain. Il va terminer sa route sur ce qui devait être un gros coup. Une seconde partie peu convaincante, un brin caricatural.

Le livre est remarquable par le ton adopté. Point de faux-semblants langagiers ici, point de larmes ou de grandes envolées agressives. Ce sont aussi les dialogues entre Bob et Fodé, son copain de cellule. Le récit de Bob est entrecoupé des commentaires de Fodé, savoureux et empreints d'une sagesse aux accents africains.

Edition Hachette Littératures, 2007, 229 pages, 16 €

Edition Albin Michel, 2007, 318 pages, 19,50 € -

La Trempe

Magyd Cherfi

La Trempe

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Le livre offre quelques souvenirs d'enfance, des souvenirs qui donnent le ton, et du récit et de l'homme comme cette histoire où, gamin, il sauve le clebs de sœur Marie-Madeleine du sadisme et de la cruauté de ses copains de la cité... quitte à passer pour un lâche aux yeux des autres...

Taos, la mère, dispensatrice de sagesse kabyle, est omniprésente : « ma mère étouffait dans son impossibilité à nous porter secours ». « Elle s'était effacée au fil du temps pour nous faire plus de place avec en filigrane la prétention de nous sortir de la mouise. » Et cet aveu d'impuissance : « L'amour des pauvres n'a pas de mesure. (...) Maman nous a aimés pour qu'on lui ouvre des portes trop grandes pour nous, pour qu'on allume la lumière alors que l'interrupteur était trop haut ».

Comme beaucoup de fils de cette génération, (il faut lire de ce point de vue le récent Ahmed Kalouaz, Avec Tes mains, Au Rouergue, 2009) lorsqu'il évoque son père, Magyd Cherfi mêle admiration et regrets : « Je n'ai jamais pleuré devant lui dans ma vie d'adulte et je me suis dit pendant la descente du corps : ç'aurait été sympa de pleurer devant lui, qu'il s'approche de moi pour me serrer dans ses bras, sans dire un mot, juste des gestes comme une couverture bien chaude. »

La retenue, l'honneur à la sauce kabyle qui oblige aux silences, se traduisait chez le père par des « ça va ? », pudique interrogation qui cachait toutes les inquiétudes, toute la tendresse, tout l'amour d'un homme pour ses enfants. Magyd Cherfi raconte une « histoire de fils d'immigré » : « Papa est mort au terme d'une longue maltraitance, il nous fallait un diagnostic. Bien sûr les pauvres meurent les premiers mais si en plus on leur ôte leur dignité, ils meurent en souffrant. Il souffrit. »

Et cette formule lapidaire : « (...) jusqu'à la fin il avait été plus bougnoule qu'homme et voilà qu'il crevait comme un chien. »

Autre temps fort de ces récits, l'amour, la vie avec l'aimée mais aussi la crise et peut-être le désamour. L'intimité et les fêlures d'un être à qui on n'a pas appris certaines règles, certaines attitudes.Il y a du courage dans ses confessions car Magyd Cherfi se heurte à une morale, un sens de l'honneur typiquement kabyle qui oblige à cacher, à taire, à rester fort, à toujours « passer pour des hommes »...

« L'honneur m'a fatigué » écrit Magyd Cherfi qui souvent rame à contre-courant d'une communauté aux fausses valeurs, d'une société de faux-semblants et d'un public parfois de faux amis.

Les dénonciations sont puissantes. Les images fortes et concrètes. Magyd Cherfi parle plus avec son corps et avec ses tripes qu'avec sa tête. Les fulgurances poétiques transpercent le texte de part en part. Sa poésie de castagne gronde contre la misère : « J'ai pas demandé la misère, cette chienne que réclame le mythe. J'ai pas besoin de ça. Mon père en a payé le prix pour trois générations, c'est bon ! ». En rage aussi contre la reproduction des inégalités : l'orientation quasi obligatoire, systématique, les voies de garage, la douleur et les pleurs de la mère devant le spectacle de son frère parvenu au « terminus du parcours Jules Ferry » : « Mon frère aîné était en bleu de travail ». C'est ce jour, devant une mère éplorée qui visait pour ses enfants « la cime des hommes » que « je me suis senti devenir méchant » écrit Magyd Cherfi qui demande « pourquoi faut-il naître quand on a la certitude de lécher le caniveau ? »

L'émotion est bien le maître mot de ce livre. Une émotion qui emporte tout. Jusqu'aux faiblesses d'une écriture prolixe, jusqu'à ce dernier chapitre à la tonalité décalée et même dérangeante où, une fois de plus, l'auteur entre dans l'arène des polémiques publiques. Il ne faut garder ici que la tendresse de Magyd Cherfi. Une tendresse de cœur brisé, une tendresse de gueule cassée mais une tendresse d'un grand cœur et d'une belle gueule.

La Trempe a reçu le prix Beur FM de l'année 2008

Edition Actes Sud, 2007,167 pages, 15 € -

Quarante chambres aux trois miroirs

Murathan Mungan

Quarante chambres aux trois miroirs

Étranges récits que ces trois textes qui finissent par n'en former qu'un seul malgré la distance des personnages et l'originalité des intrigues. Quels liens en effet trouver entre Alice Star, une vedette internationale de la musique pop, Aliyé vendeuse dans une pâtisserie d'Istanbul et Ali un jeune garçon englué dans un imbroglio familial et qui aime à se travestir en femme ? A priori aucun n'était le talent et l'imagination de cet écrivain turc auteur prolifique (romans, récits, nouvelles) poète et dramaturge.

Étranges récits que ces trois textes qui finissent par n'en former qu'un seul malgré la distance des personnages et l'originalité des intrigues. Quels liens en effet trouver entre Alice Star, une vedette internationale de la musique pop, Aliyé vendeuse dans une pâtisserie d'Istanbul et Ali un jeune garçon englué dans un imbroglio familial et qui aime à se travestir en femme ? A priori aucun n'était le talent et l'imagination de cet écrivain turc auteur prolifique (romans, récits, nouvelles) poète et dramaturge.

Alice Star est enlevée par Adam, un extraterrestre. Rapt d'amour selon la tradition turque (et arabe et ce depuis les premières qacidas ou mo'allaqât, les sept célèbres poèmes préislamiques) opéré dans la transgression la plus totale des règles intergalactiques qui interdit de faire connaître aux orgueilleux Terriens l'existence d'une autre vie interplanétaire. L'amour comme transgression, l'amour échappant à tout contrôle, voilà bien l'originalité de la planète Terre. Dans cette "variation de Roméo et Juliette adaptée au cosmos", Adam confie à son aimée : "je suis persuadé que des deux planètes différentes nous formerons un nouveau monde. Un monde rien que pour nous". À voir...

Aliyé s'ennuie à vendre des gâteaux dans une pâtisserie de Beyoglu le vieux quartier stambouliote. Elle se rend compte que ce qu'elle donne en échange de son travail est un sacrifice : le sacrifice de sa vie. Aussi finit-t-elle par céder à Mouchtik l'élégant et philosophe proxénète qui lui propose rien moins que de traverser le grand miroir qui se trouve dans la pâtisserie et ainsi de changer de vie. "Dans le fond chacun cherche à devenir un autre" enseigne Mouchtik à Aliyé. Elle deviendra une autre jusqu'à perdre le sentiment de la réalité : "elle avait renoncé à la vie au point de ne plus faire de vœu au moment d'allumer un cierge. Un passé sans promesse d'avenir... Un présent dont aussi bien le passé que l'avenir avaient été pillés... Elle se tenait juste au milieu... Il semblait qu'elle fût perdue".

Ali, ce jeune garçon coincé entre rêve et réalité, désire être une femme et découvre que les "plus grands mensonges et les plus affreuses hypocrisies" de l'histoire familiale concernent le sexe. Une découverte qui va bien au-delà de la maisonnée puisque "le sexe [est] une folie commune à tous". Entre crises de nerf et mutisme, entre séances d'électrothérapie et visites à des diseuses de bonne aventure, entre trahisons parentales et secrets inavoués, Ali grandit devient homme de loi, se marie et mène une vie en apparence rangée, "normale" pour utiliser un terme qu'enfant déjà il détestait. Mais voilà, ce récit comprend aussi un miroir autrement dit la possibilité d'identités différentes et une multitude d'existences différentes. Ali, qui aime à revêtir la robe de sa mère, comprend, face au miroir qu'il est "un autre"... Ce troisième récit retrouve Alice Star et surtout Aliyé. Un miroir unit le destin tragique de l'ancienne vendeuse de gâteau à celui du jeune avocat.

Murathan Mungan donne ici trois contes fantastiques et philosophiques aux accents souvent schopenhaueriens où l'ennui est à l'origine de toute chose, où la linéarité du temps est niée, où la souffrance est le prix à payer des illusions et de l'amour... : "De même qu'il n'existe pas de bon conte, il est illusoire de penser qu'il puisse exister un bon endroit, un bon moment, une bonne personne. Peut-être que l'existence elle-même est une erreur totale. Il se peut que nous menions tous des existences prisonnières de hasards absurdes et que nous perdions notre temps à chercher un ordre sous-jacent".

Entre rêve et réalité, l'auteur pend plaisir à perdre son lecteur dans des thèmes différents et des sujets de réflexions essentiels : l'amour, les illusions de l'existence, l'identité et les différences, la sexualité et ses déterminations... Murathan Mungan est un conteur qui donne le vertige.

Récits traduits du turc par Alfred Depeyrat, Edition Actes Sud 2003, 477 pages, 25 € -

Les Captifs d'Alger

Emmanuel d'Aranda

Les Captifs d'Alger

L'auteur, Emanuel d'Aranda fut esclave à Alger entre 1640 et 1642. Son livre, publié quelques quatorze ans après sa libération, donne la chronique de sa capture et de sa libération. Comme le note en introduction Latifa Z'rari qui a établi le texte ici proposé, la relation d'Emmanuel d'Aranda a connu jusqu'à la fin du XVIIe siècle un réel succès de librairie puisqu'il à été réimprimé pas moins de sept fois après sa parution en édition originale en 1656 à Bruxelles. Il est même fait état d'une édition américaine - jamais retrouvée - en 1796. Ce travail de Latifa Z'rari offre à ce texte la possibilité de sortir du cercle réduit des spécialistes et bibliophiles.

L'auteur, Emanuel d'Aranda fut esclave à Alger entre 1640 et 1642. Son livre, publié quelques quatorze ans après sa libération, donne la chronique de sa capture et de sa libération. Comme le note en introduction Latifa Z'rari qui a établi le texte ici proposé, la relation d'Emmanuel d'Aranda a connu jusqu'à la fin du XVIIe siècle un réel succès de librairie puisqu'il à été réimprimé pas moins de sept fois après sa parution en édition originale en 1656 à Bruxelles. Il est même fait état d'une édition américaine - jamais retrouvée - en 1796. Ce travail de Latifa Z'rari offre à ce texte la possibilité de sortir du cercle réduit des spécialistes et bibliophiles.

Comme il était classique au XVIIe siècle pour le genre, Emmanuel D'Aranda respecte l'ordre chronologique et les phases de cette expérience malheureuse. La première partie de l'ouvrage s'ouvre sur le voyage, la capture, la captivité, la chronique du rachat et enfin la libération et le retour au pays. Il est peu question d'Alger ici mais davantage de la condition des captifs et des relations entretenues entre maîtres et esclaves. Emmanuel d'Aranda, acheté par le général Ali Pégelin, est conduit dans ce qui est appelé le « Bain » c'est à dire « la place destinée pour le logement et la demeure des esclaves en galère ». Celui de son maître contient 550 esclaves. L'on y parle pas moins de vingt-deux langues. Les Turcs pour s'adresser aux esclaves utilisent une langue appelée « franco », un mélange d'italien, d'espagnol, de français et le portugais. Il y a dans ce « Bain » des tavernes tenues par des esclaves chrétiens où les Turcs et autres musulmans de la ville ne sont pas les derniers à venir y boire du vin. Il ne faudrait pas croire que l'esclavage soit une partie de plaisir. Les conditions de vie sont difficiles. Quand le captif n'est pas aux galères, le travail pour le maître est pénible. Les brimades et autres sévices corporelles sont nombreuses à l'exemple de la falaque ou falaca du nom de ce bois long de quatre ou cinq pieds (1,30 mètre à 1,60 mètre) où est attaché le supplicié, les pieds levés vers le ciel pour recevoir sur la plante des pieds des coups de nerf de bœuf ou de câble de navire.

Les épreuves subies par Emmanuel d'Aranda montrent que l'esclavage est aussi un moyen pour les puissants d'Alger d'obtenir de l'argent supplémentaire par le rachat des captifs. Mais même là, les hommes ne sont pas égaux entre-deux! Un anglais valant deux à trois fois moins cher qu'un Italien ou un Espagnol. « Je parle quand on estime la valeur selon le corps et non au rachat » précise d'Aranda. Plusieurs fois d'Aranda montre que le général Ali Pégelin ou le Pacha d'Alger lui même sont plus intéressés par l'argent qu'ils pourraient tirer de tel ou tel esclave que par sa conversion à la foi musulmane. Ainsi, relatant la demande d'un esclave chrétien désirant « renier sa foi », d'Aranda écrit non sans ironie : « le pacha n'était guère content de cette nouvelle car il estimait davantage les 300 ducats que de faire cette bonne œuvre à son prophète Mahomet ». Les esclaves peuvent aussi être utilisés comme monnaie d'échange contre des prisonniers turcs détenus en terre chrétienne. Le premier subterfuge pour un chrétien capturé est de cacher à son maître - quand il y a lieu, ce qui n'est tout de même pas la majorité des cas - sa qualité pour lui faire accroire qu'il est de modeste extraction et ainsi diminuer le prix de son rachat.

A travers le récit de ses propres mésaventures d'Aranda décrit quelques us et coutumes en cet Alger du XVIIe siècle : les pratiques juridiques, l'opinion « des Africains » en matière de beauté féminine, l'autonomie du Pacha d'Alger par rapport à Constantinople, sa dépendance vis-à-vis du Diwan ou sa crainte de la soldatesque barbaresque...

Il est aussi question de cette « Pâque de Ramadan » qui n'est autre que la fête de l'Aïd. Ces festivités qui durent huit jours sont fort appréciées par les esclaves car « les Turcs donnent le jour de Pâque de Ramadan quelque gratuité : les trois ou quatre premiers jours on ne fait travailler aucun esclave ».

Dans une deuxième partie l'auteur, visiblement agacé par les récits de chroniqueurs qu'il juge ignorants en la matière, donne quelques éléments historiques sur Alger - émaillés là aussi d'erreurs comme la confusion qu'il fait entre la fondation de cette ville et Cherchell. Il s'attarde sur le moment où Alger tomba, au XVIe siècle, par la volonté de Barberousse, dans le giron turc.

Le livre se termine avec 50 relations ou récits particuliers du même d'Aranda qui sont autant de témoignages, de faits, d'événement rapportés de ses deux années d'esclavage.

Texte établi par Latifa Z'rari, Edition Jean Paul Rocher, 280 pages, 23€ -

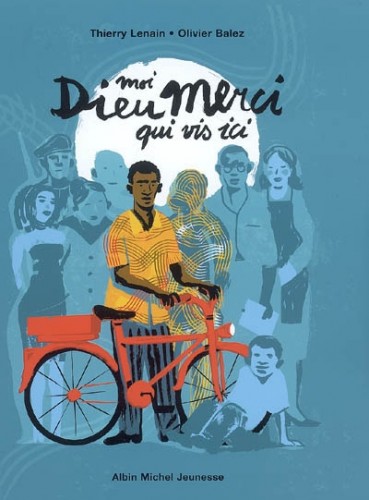

Moi, Dieu merci qui vis ici

Thierry Lenain et Olivier Balez

Moi, Dieu merci qui vis ici

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Dieu merci est un gamin angolais pris dans la tourmente de la violence. Orphelin, blessé, il sera séquestré par des militaires. Riche d'un seul viatique, une formidable énergie vitale héritée de son grand-père, il fuit pour survivre. Il parvient à gagner la France où, quelles que soient les vicissitudes de son quotidien, il est au moins vivant. Sans papiers, il se retrouve sans toit et sans rien à manger. Mais Dieu merci n'appartient pas à cette « foule de têtes baissées trop habituées à se presser ». Aussi saura-t-il entendre l'appel d'une vieille femme dans le besoin.

L'illustration, aux allures d'affiches illustrées, naïve en apparence, est constituée d'aplats de couleurs qui occupent toute la page voir la double page. Les dessins sont colorés, les contours marqués. Les couleurs sont simples mais précises et choisies : l'Afrique chatoyante de la princesse Nzingha s'efface sous les ocres, le rouge feu, les tons sombres, mordorés ou noirs, de la guerre, de la peur, du danger, de la solitude ; le blanc est celui de la vie, celui de l'infirmerie, celui de la vieille dame sauvée par Dieu merci, celui de la survie aussi ; le bleu de la traversée précède le retour de ce même ton brun qui dit la solitude de Dieu merci, allongé sur un banc public dans une France colorée, paisible mais indifférente.

Il n'y a pas - heureusement a-t-on envie d'écrire - de « happy end » qui fermerait la porte à la réflexion et à l'imaginaire. Bien au contraire. Si le destin de Dieu merci n'est pas tragique, il n'est pas pour autant sans ambiguïtés. C'est dans les non-dits du texte, les subtilités du dessin que se nichent les failles de l'existence et du monde.Edition Albin Michel Jeunesse, 2008, 13,50 €

-

La Planète des migrants

Jacques Barou

La Planète des migrants. Circulations migratoires et constitutions de diasporas à l'aube du XXIe siècle

La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires...

La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires...

L'histoire de l'humanité est aussi l'histoire de ses migrations. Depuis la nuit des temps, les raisons de quitter la terre où l'on est né sont connues : économiques, écologiques, politiques. Mais, à ces motifs rationnels, l'auteur, judicieusement, en ajoute d'autres, culturelles ou psychologiques, tout aussi consubstantielles à l'espèce humaine, curieuse de découvertes et d'inconnu. « Même si tous les individus et tous les peuples n'ont pas forcément vocation à migrer, l'être humain en général semble être un homo migrator autant qu'il est un homo economicus ou un zoon politikon ». Ainsi la question des migrations contemporaines est appréhendée dans le temps long de l'histoire et comme une donnée ontologique la débarrassant de sa gaine de suspicion et de mépris voir d'amnésie.

De ce point de vue, Jacques Barou tord le cou à certaines idées reçues : les zones d'émigration ne sont pas les zones les plus pauvres et les candidats au départ les plus miséreux. Pour partir il faut réunir un minimum de conditions, matérielles et culturelles : les moyens de partir et l'envie de partir. Ainsi et sans esprit de provocation : la mobilité est un luxe de riche. Sur le plan démographique, l'auteur montre, exemples à l'appui, que les écarts de fécondité ne suffisent pas à eux seuls à expliquer les processus migratoires. Globalement et bousculant un autre lieu commun ou non-dit, Jacques Barou explique que les migrations internationales ont été un facteur d'enrichissement matériel, social et culturel du monde. Ainsi, l'affaire est complexe et ne peut se résumer à des explications (ou des solutions) univoques, réductrices, simplistes. Les chercheurs et autres spécialistes s'échinent, quelles que soient leurs grilles de lecture, à le dire. Les responsables politiques peinent eux à relayer auprès de leurs concitoyens quelques vérités plus difficiles à entendre (et peut-être à comprendre) que des promesses électorales.

À partir d'un tableau des zones de départ et des zones d'accueil, Jacques Barou fournit les éléments permettant d'apprécier l'incidence des migrations sur ces différents espaces ou pays. Si globalement les pays de départ bénéficient, via les transferts d'argent, de sources de revenus importantes, ces transferts - à l'exception pour l'heure des expériences espagnole, portugaise et italienne - ne semblent pas contribuer pour autant au développement des économies locales. Pour ce faire, il faudrait réunir un certain nombre de conditions : politiques (plus de démocratie, moins de corruption et de gaspillage), techniques (orientation des capitaux vers les secteurs qui en ont besoin) et même « relationnels » entendre les liens que les États entretiennent avec leurs ressortissants expatriés. Longtemps fustigé comme « trahison », l'exil tend à être utilisé comme un atout par certains pays de départ. Globalement cela n'est pas le cas de l'Afrique subsaharienne, de sorte que « les personnels qualifiés, de plus en plus nombreux à partir, n'ont que peu de chance de pouvoir trouver un poste qui leur convienne en rentrant dans leur pays d'origine. » En revanche d'autres pays (Maroc, Vietnam, Inde, Chine (mais jusqu'à quand ? interroge l'auteur) ont appris à utiliser « leurs » émigrés comme autant d'atouts. « Dans le cadre d'une économie mondialisée, écrit Jacques Barou, le lien entre une grande puissance et sa diaspora représente un atout important, non seulement pour la conquête des marchés mais aussi pour influencer les relations internationales dans un sens qui soit favorable aux intérêts de cette grande puissance. »

Les mouvements migratoires semblent surtout bénéficier aux économies les plus riches, celles qui ont fait appel, qui font appel et qui, demain, et malgré les slogans de campagne, feront encore appel à une main d'œuvre immigrée, à des compétences et des savoir-faire étrangers, à des hommes et des femmes aptes (peut-être) à renouveler les générations... Sans que les relations historiques entre certains pays fournisseurs et certains pays récepteurs n'aient disparu, une tendance nouvelle voit la multiplication des zones visées par les migrations. Les plus attractives d'entre elles accueillent une immigration de plus en plus diversifiée du point de vue des origines et des profils socioprofessionnels. Ainsi les « champs migratoires » s'élargissent et, plutôt que de « vagues », il serait déjà plus juste de parler de « circulations » migratoires tant irait croissante la mobilité des personnes. Mobilité favorisée par l'augmentation de la période d'étude et de formation au cours de la vie, la précarisation des emplois et l'internationalisation accrue du marché du travail. Cette mobilité suppose enfin l'existence de liens, de réseaux (voir les migrations Latino-Américaines, chinoises ou indiennes) installant un nouveau type de présence : les diasporas et avec elles, la conscience d'appartenir à un vaste ensemble de communautés dispersées. Ces nouvelles « circulations » migratoires contribuent aussi à l'émergence de nouvelles identités : transnationales et pluriculturelles. Des identités de plus en plus négociées.

Presses universitaires de Grenoble, 2007, 180 pages, 14 € -

Tes yeux bleus occupent mon esprit

Djilali Bencheikh

Tes yeux bleus occupent mon esprit

Djilali Bencheikh est journaliste, spécialiste de l’immigration, féru d’actualités sportives, il tient une chronique littéraire quotidienne sur Radio Orient. Éclectique et gourmand, il est aussi nouvelliste et l’auteur d’un premier roman autobiographique, Mon frère ennemi. Il y racontait l’enfance de Salim dans un village de l’Ouest algérien. Le gamin avait alors sept ans et les nuages s’amoncelaient sur l’Algérie de papa.

Ces yeux bleus qui occupent l’esprit du jeune Salim sont ceux de Françoise. Il a dix ans. Elle est fille d’un capitaine de l’armée française et la guerre de libération commence à embraser le pays. Il ne faut pourtant pas s’attendre à une énième et universelle version de Roméo et Juliette, déclinée cette fois dans une Algérie déchirée. Non, l’amour de Salim est davantage fantasmé, virtuel. Seuls ses questionnements et sa culpabilité sont réels : « ai-je le droit de l’aimer sans trahir les miens ? ». Ce qui importe ici ce sont le regard et les mots - simples – que porte le gamin sur les adultes, la société, la guerre, l’injustice d’un système quasi d’apartheid. « Le village et le douar sont deux univers inconciliables. Comme l’Enfer et le Paradis. Et moi je n’habite pas comme elle, au Paradis ».

Dans l’actuelle cacophonie des mémoires, cette réalité décrite par Salim semble oubliée. Par une sorte de politiquement correcte, on voudrait mettre sur un même pied d’égalité toutes les blessures, toutes les souffrances, toutes les injustices et réécrire voir gommer l’Histoire. À ce jeu de lego mémoriel (voir le dernier Éric Savarese (1)) ce ne sont pas ceux qui ont le plus souffert de l’Histoire qui occupent le devant de la scène mais les plus véhéments et les plus actifs. Par pudeur ou par pragmatisme, les Algériens, à l’exception de quelques caciques, ont tourné la page et depuis longtemps. Djilali Bencheikh est du lot. Le ton du livre, parfois un peu trop enfantin ou naïf, respecte le regard ingénu, sans acrimonie, curieux de cet enfant de dix ans.

D’ailleurs, entre ces « deux univers inconciliables » des hommes et des femmes de cœur ne s’efforçaient-ils pas de dresser des passerelles ? Ainsi M.Vermeille, l’instituteur ou Mme Vignoble la patronne de la taverne et sa fille, Anne-Marie, « la mère et la fille ne font pas partie des méchants roumis qui nous écrasent de leur mépris et parfois de leur fouet. » Il y aussi le maire Siegwald dont l’aide et l’intercession auprès du père permettront au jeune Salim d’entrer au collège. Et il y a donc ces yeux bleus ! Le bleu de l’amour, le bleu de la France…, comme le dit ce vers du poète Ahmed Azaggagh offert en exergue : « c’est une terrible chose que la querelle des couleurs ».

Salim fréquente Nicolas. Il est le seul Arabe à fréquenter un roumi. Plus tard dans la classe de M.Vermeille, il sera pote avec Serge, un juif. Les choses s’aggravent pour notre jeune garçon à qui ses frères en religion cherchent des poux dans la tête. Après les dernières recommandations humanistes de M.Vermeille, invitant ses élèves qui s’apprêtent à quitter l’école pour le collège à refuser d’emprunter le chemin de la haine, Salim occupera les vacances estivales à apprécier les méthodes traditionnelles et un brin sadiques du cheikh pédéraste de l’école coranique du village. Voilà qui rappelle les « éprouvantes » années vécues par le marocain Driss Chraïbi.

Salim incarne les illusions et l’idéalisme d’une génération flouée. Rêveur impénitent, amoureux au cœur de midinette, assoiffée de savoir, il est épris de justice et désireux de faire siennes les valeurs d’une civilisation triomphante. Salim n’est pas qu’un bon élève. Il est un des meilleurs éléments de l’école républicaine. En cela, en ces temps où le cancre a bonne presse et où ce statut devrait nécessairement coller aux gamins de banlieues, Salim, le petit cousin du Fils du pauvre de Mouloud Feraoun, fait du bien. Non seulement Salim n’est pas un cancre, mais comme son illustre aîné Jean El Mouhoub Amrouche, c’est lui qui en remontre à ses camarades français y compris en matière de Marseillaise !

Mais voilà, comme dans Le Gone du chaâba d’Azouz Begag, pour ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez d’aliéné « travailler bien en classe, c’est trahir les Arabes et leur sainte religion » , « c’est faire preuve d’allégeance aux roumis ». Vous parlez d’une trahison ! « Mais pourquoi faut-il que la cause de libération nationale soit toujours défendue par des apprentis-voyous ? » interroge le jeune Salim morigéné et même agressé par ses petits camarades algériens… « Des apprentis-voyous » qui, les premiers jours de l’indépendance venue, deviendront des voyous tout court, dixit les dernières pages du roman, attribuées cette fois au tendre et proche « frère-ennemi ». Un grand frère plus lucide que son cadet qui sans doute « refuse / Toujours / Le pain sans rêve / La gloire sans peuple » ; un autre vers du trop méconnu Ahmed Azeggagh…

Tes yeux bleus occupent mon esprit a reçu le prix Méditerranée-Maghreb décerné par l'ADELF, l’Association des écrivains de langue française.

1. Algérie, la guerre des mémoires, éd. Non-lieu, 2007

Editions Elyzad, 352 pages, 16,50 € -

Racaille

Karim Sarroub

Racaille

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Évidemment, pour Mohamed, c’est l’Algérie qui est devenue folle et, s’il ne s’agit pas de revenir en arrière (que les nostalgiques de l’Algérie de papa ne piaffent pas), du moins serait-il temps de réparer le gâchis. Iconoclaste à souhait, Mohamed inscrit d’ailleurs sur le monument aux morts érigé sur les hauteurs d’Alger : « De Gaulle, on t’a bien pourri la vie et repris l’Algérie de force, n’est-ce pas. Mais, gros malin, si tu voyais l’état du pays aujourd’hui… une vraie poubelle. Pour ça, chapeau, tu as su te venger et tu continues encore à te venger des décennies après. Tu n’aurais pas pu faire pire, tu sais… ». Jusqu’ici l’histoire pourrait fonctionner mais la démonstration pêche par l’inconsistance des personnages (Mohamed et son pote Mustapha ou encore la veuve de Boudiaf, le vieux moudjahid, Moh l’immigré, Alexandre, etc.) et l’enfilade des dénonciations (la barbarie de la circoncision, l’islam, les terroristes, le pouvoir algérien, l’antisémitisme, la discrimination dont sont victimes les Kabyles en Algérie ou les « Beurs » en France, le sexisme et autre misère sexuelle…) comme si l’auteur avait été emporté par ce qu’il avait sur le cœur. Un trop plein de silences et de souffrances. L’empathie peut jouer, mais le lecteur reste sur sa faim. Quand il n’est pas surpris voir interloqué.

Ainsi Karim Sarroub veut sans doute faire son Houellbecq quand il affirme d’entrée : « je m’appelle Mohamed, j’ai seize ans (…), je déteste les religions surtout l’islam (…) ». Le ton est ainsi donné, mais il n’est pas certain que cette charge sans discernement (c’est du moins l’impression qui se dégage) fasse mouche. D’autant plus quand le livre apostrophe les « intellectuels arabes » pour leur manque de courage quand il est question d’islam. Voilà qui est faire peu de cas des Abdelwahab Meddeb, Maleck Chebel ou Fethi Benslama (pour en rester à la France), et des critiques émises au sein même de l’islam (voir par exemple Ghaleb Bencheikh et son frère Soheib) ou des perspectives ouvertes par certains penseurs rationalistes (Mohamed Arkoun ou Youcef Seddik)

Reste que sur cette question religieuse, notre Mohamed, s’adressant à Moh, ci-devant immigré de Lille, voit juste : « Vous savez ce que vous êtes, là-bas [en France] ? La communauté musulmane. L’islam. En France, on vous appelle les musulmans. C’est scandaleux. C’est pire que racaille. Vous nous faîtes franchement pitié. Si ce n’est pas ça le mépris, mon vieux, faudra me l’expliquer ». Zahia Rahmani laissait entendre la même chose dans son Musulman, roman paru en 2005 chez Sabine Wespieser. Voilà qui est sûrement plus pertinent que de céder à cette facilité qui consiste à comparer les banlieues aux ex-colonies ou de prédire que, demain, les « beurs » reconnaîtront la France pour leur patrie. Ils le savent et depuis longtemps a t-on envie de rappeler. C’est n’est plus eux qu’il faut convaincre mais ceux qui traitent ces « beurs » de « racailles » avec qui Mohamed le clandestin ne veut surtout pas être confondu…

Edition Mercure de France, 2007, 155 pages, 14 €

-

Dictionnaire des mots français d’origine arabe

Salah Guemriche

Dictionnaire des mots français d’origine arabe

Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…

Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…

Pour chacune des 391 entrées de ce dictionnaire original (d’abricot à zouave), Salah Guemriche fournit une fiche étymologique et lexicographique savante, des données morphologiques et historiques précises où l’humour n’est pas forcément absent, le tout enrichit par une illustration littéraire.

Comment prendre ce dictionnaire des mots français d’origine arabe ? Cet ouvrage qui a sûrement demandé à son auteur quelques années de purgatoire peut-il se résumer pour le lecteur à une simple expérience gourmande, une traversée à travers les siècles (depuis le Xe en passant par cette période florissante qui court du XIIe au XVe siècle), les disciplines et les genres (mathématique, chimie, astronomie, architecture, médical, arts décoratifs ou de la table… ) et le patrimoine littéraire national (depuis Clément Marot ou Ronsard à Houellebecq, Yourcenar ou Derrida en passant par Rabelais, Voltaire ou Molière) ?

Ce livre est d’une prodigieuse érudition, mais cela n’étonnera que celles et ceux qui ont oublié ou n’ont pas eu le bonheur de lire Un Amour de djihad du même Salah Guemriche. Il est aussi placé sous le sceau de l’humanisme, celui sans doute qui guida l’auteur dans son Été sans juillet(1). Peut-il n’être qu’une simple curiosité pour quelques fats désireux de briller dans les dîners en ville, une simple et belle corbeille de mots dans laquelle on picorerait nonchalamment ? Non ! il y a un sens à tout cela, le sens qu’une société, tiraillée entre la tentation du repli sur soi et le désir d’ouverture à de nouveaux imaginaires, veut donner à son avenir. En ces temps où l’Africain et l’identité nationale sont « essentialisés » à la vitesse d’un jogger, ce dictionnaire rappelle que le moindre sens historique enseigne que le mouvement, les échanges, les compositions et les recompositions sont au cœur de toutes créations humaines. Ainsi les langues pures n’existent pas (pas davantage la langue française que la langue arabe, pourtant et par ailleurs sacralisée…). Comme les cultures ou les identités. Toutes se valent dès lors qu’elles reconnaissent ce qu’elles doivent aux autres, à quel titre elles s’inscrivent dans l’histoire de l’humanité et qu’elles ne sont pas, une fois pour toutes figées dans le marbre froid d’une Histoire fantasmée.

À ces perspectives historiques ou scientifiques, on peut, plus simplement mais avec autant de force, ajouter le bon sens de l’écrivaine chinoise installée au Canada, Ying Chen : « Si on bloquait les courants - les frontières sont faites pour cela -, le monde serait trempé et pourri dans des eaux mortes. » Les langues voyagent, s’échangent, s’interpénètrent. Une langue qui n’emprunterait pas serait vouée à mourir. Certains mots sont passés par l’Espagne, d’autres par l’Italie, d’autres sont directement venus chez nous. L’arabe lui-même emprunta aux langues grecque, turque (colback ou cravache), persane (pilaf, taffetas ou tulipe), indienne (orange), berbère (couscous). Ainsi, nous parlerions tous arabe sans le savoir… et comme ce qui vient de cette vaste et diverse aire linguistique arabe n’est pas forcément triste, dévot, sombre ou mortifère, on lui doit notamment les mots suivants : cumin, curcuma, gingembre, hammam, alcool, alcôve, almée, zellige, caramel, moka, mousseline, kohol, nouba, odalisque et autres kémia qui est aux pieds-noirs (mais pas seulement) ce que les tapas sont aux Espagnols. Les très modernes kif, niquer et zob itou. Autres incorrections avec les mots crouilles, bicot ou encore fissa qui, plus par ignorance que par faute de goût à n’en pas douter, font baragouiner arabe quelques xénophobes pure sucre, férus de chasse à l’impureté…

Dans sa préface Assia Djebar, dit combien ce dictionnaire est important pour cette jeunesse de France née avec et par les migrations de leurs aînés. Ainsi ces jeunes, conscients d’être les « héritiers d’un passé inventif », pourraient vivre décomplexés par rapport à leur société d’accueil… En sommes nous encore là ? Probablement. Pourtant on peut se prévaloir du plus glorieux passé et des plus honorables aïeux, ce qui importe ce sont les « bâtardises » pour reprendre Amin Maalouf, dont cette jeunesse de France est porteuse. Pour elle et pour la société tout entière. Il en est des hommes comme des langues…

1- Balland 1995 pour le premier et Le Cherche-midi 2004 pour le second.

Préface d’Assia Djebar. Edition du Seuil, 2007, 878 pages, 35 €