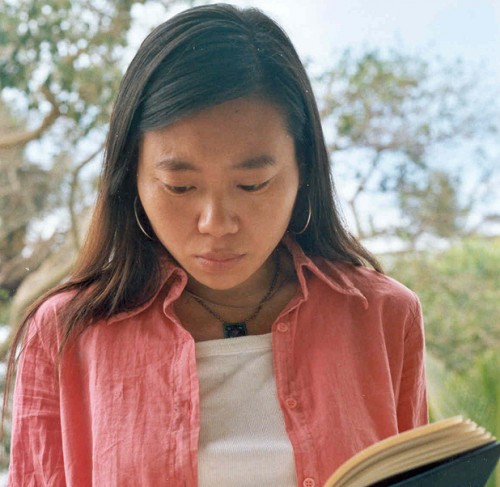

Xiaolu Guo

Petit dictionnaire chinois-anglais pour amants

Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes

Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes

« Les choses commencent ainsi, écrit Xiaolu Guo. Par le malentendu » (1). Ici, quand la jeune chinoise entend « je t’invite », elle comprend « tu m’invites de rester dans ta maison ». Et la voilà installée pour un an. Une année entière où les « écarts » culturels, pour reprendre la notion de François Jullien, tournent à plein : notions de respect, de travail, de carrière, d’argent, rapport au temps ou aux « vieilles choses », importance et fonction de la nourriture ou de la médecine, équilibre du « je » et du « nous », et bien sûr… l’amour. La prude chinoise, sans doute travaillée par des siècles de rigueur mandchoue puis d’austérité coloniale et aujourd’hui communiste, découvre l’absence de tabou en matière sexuelle. L’Occident lui fera t-elle redécouvrir des millénaires d’érotologie taoïste ?

Mais le nœud de l’affaire porte sur la conception que l’une et l’autre ont de cette relation. Pour la jeune fille « ensemble » veut dire « ensemble », cette image de la « perfection » se substitue à toute vie privée, la famille annihile tout autre considération individuelle, l’amour prend le pas sur la liberté. Aimer ne se conjugue pas, il n’appartient ni au passé ni à l’avenir, aimer est un état, une situation : « si notre amour existait dans le temps chinois, alors, il durera toujours. Il sera infini. » Et la jeune chinoise parfois de s’emporter : « D’accord, donc l’homme et la femme paient moitié, même quand ils vivent ensemble. Et l’homme et la femme ont leur vie privée et leurs amis privés chacun. L’homme et la femme ont leurs comptes bancaires privés. Est-ce la raison pourquoi les couples occidentaux se séparent facilement et divorcent vite ? »

Mais, une fois le livre refermé, après avoir constaté, au quotidien, in situ, ces écarts culturels entre les sociétés chinoise et britannique, doit-on pour autant faire l’économie de la simple expérience humaine, d’une histoire simple, nue, entre un homme et une femme ? Un homme et une femme ramenés à la proposition de Driss Chraïbi : « L’identité est ce qui demeure primordial le long d’une existence, jusqu’au dernier souffle : la moelle des os, l’appétit flamboyant des organes, la source qui bat dans la poitrine et irrigue la personne humaine en une multitude de ruisseaux rouges, le désir qui naît en premier et meurt en dernier. » (2) L’arbre de la culture ne peut cacher la broussaille et les épines des sentiments, les fragrances et les couleurs des élans. Ou alors l’explication est ailleurs. Dans le ciel : lui est né l’année du Rat, elle l’année de la Chèvre. Inconciliable d’après l’astrologie chinoise. Qu’aurait dit Mme Soleil ?

1- Sur la créativité de l’espace du malentendu voir Le Malentendu, de l’anthropologue italien Franco La Cecla publié chez Balland en 2002.

2- Le Monde à côté, éd. Denoël, 2001.

Traduit de l’anglais par Karine Laléchère, éd.Buchet-Chastel 2008, 330 pages, 21 €

Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. »

Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. » La littérature chinoise occupe depuis quelques années de plus en plus de place sur les rayons des librairies et des bibliothèques. La Chine étant un continent, difficile pour le non spécialiste de s'y retrouver dans ce foisonnement d'auteurs qui, pour appartenir au même pays, sont issus de régions aussi éloignées qu'Oslo et Séville - pour se faire une idée européenne - appartiennent à des cultures ou des univers socio-économiques divers, des générations, des courants littéraires, des sexes mêmes différents.

La littérature chinoise occupe depuis quelques années de plus en plus de place sur les rayons des librairies et des bibliothèques. La Chine étant un continent, difficile pour le non spécialiste de s'y retrouver dans ce foisonnement d'auteurs qui, pour appartenir au même pays, sont issus de régions aussi éloignées qu'Oslo et Séville - pour se faire une idée européenne - appartiennent à des cultures ou des univers socio-économiques divers, des générations, des courants littéraires, des sexes mêmes différents. Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.

Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant. Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales.

Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales. Wang Anyi brosse ici le tableau de cinquante ans de l’histoire chinoise. Ce

Wang Anyi brosse ici le tableau de cinquante ans de l’histoire chinoise. Ce