L'association Ecrimed, « Écritures Méditerranéennes », organise sa 2ème Edition du Salon Littéraire Méditerranéen à Marseille

« Écritures Méditerranéennes », Salon International réunissant des écrivains des pays composant l'Union pour la Méditerranée, deuxième édition se tiendra à Marseille les samedi 27 et dimanche 28 novembre 2010 de 10h à 18h. Entrée gratuite.

Sous le Parrainage de Tahar Ben Jelloun, aux côtés du parrain 2010 , Amin Maalouf, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'écouter une quinzaine d’écrivains des pays du bassin méditerranéen.Cette année, le Salon se tourne vers Camus. Entre le 50ème anniversaire de sa disparition et le centenaire de sa naissance, cette 2ème édition des "Ecritures Méditerranéennes" se penchera sur "l'empreinte laissée par Albert Camus en Méditerranée". Stéphane Freiss, qui en janvier 2009 interpréta l'écrivain pour la télévision, viendra lire un choix de ses textes.

Sous le Parrainage de Tahar Ben Jelloun, aux côtés du parrain 2010 , Amin Maalouf, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'écouter une quinzaine d’écrivains des pays du bassin méditerranéen.Cette année, le Salon se tourne vers Camus. Entre le 50ème anniversaire de sa disparition et le centenaire de sa naissance, cette 2ème édition des "Ecritures Méditerranéennes" se penchera sur "l'empreinte laissée par Albert Camus en Méditerranée". Stéphane Freiss, qui en janvier 2009 interpréta l'écrivain pour la télévision, viendra lire un choix de ses textes.

Lieu : Atria des Docks de la Joliette, 10, Place de la Joliette, Cedex - 13567 Marseille

AU PROGRAMME:

Les Tables Rondes sont animées par Pierre Assouline, Directeur Littéraire de la manifestation

Lieu : AGORA DES DOCKS

- Samedi 27 novembre 2010

-Table Ronde 1 de 11h00 à 12h30 :

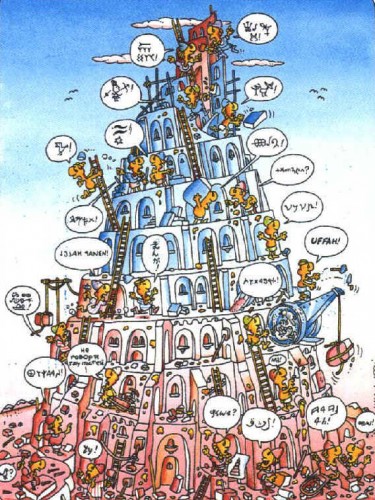

Double culture, une seule langue : comment s’en sortir ?

Avec Michel Del Castillo (Espagne), Tahar Ben Jelloun (parrain d’honneur)

Amin Maalouf (parrain 2010), Hélène Cixous (France) et Robert Solé (Egypte).

-Table Ronde 2 de 15h15 à 16h45 :

Co-animée par Franz-Olivier Giesbert (Directeur du magazine Le Point)

Ecrivains de langue française natifs de la Méditerranée : des Français d’origine étrangère ?

« Où on s’aperçoit qu’il n’est pas si simple de considérer que la langue est la vraie patrie d’un écrivain »

Avec Gonçalo M.Tavares (Portugal), Noura Bensaad (Tunisie), Abdellatif Laabi (Maroc), Maria Efstathiadi (Grèce), Boualem Sansal (Algérie), Joumana Haddad (Liban).

- Dimanche 28 novembre 2010

Y a-t-il une littérature méditerranéenne ? L’empreinte d’Albert Camus, Emmanuel Roblès, Jules Roy, Driss Chraïbi, Kateb Yacine…

« Où l’écrivain se découvre une identité de riverain de mare nostrum en payant sa dette à ses auteurs de chevet ».

Avec Michel Del Castillo (Espagne), Abdellatif Laabi (Maroc), Sandro Veronesi (Italie), Jacques Ferrandez (BD), Tahar Ben Jelloun (parrain d’honneur).

-Table Ronde 4 de 15h15 à 16h45 :

La littérature sert-elle aussi à faire la paix ?

« Où la langue de la littérature et de la poésie accomplissent des miracles inaccessibles à la langue de la politique et de la guerre ».

Avec Amin Maalouf (parrain 2010), Michal Govrin (Israel), Robert Solé (Egypte), Yigit Bener (Turquie), Maria Efstathiadi (Grèce).

Les Cafés littéraires au Café AGORA DES DOCKS, dans l'enceinte des Docks de la Joliette

- Samedi 27 novembre 2010

- Café Littéraire 1 10h00 à 10h45

Animé par Michel Fraisset, Avec Jacques Ferrandez et Boualem Sansal (Algérie) ;

- Café Littéraire 2 14h15 à 15h00

Animé par Elsa Charbit, journaliste. Avec Noura Bensaad (Tunisie), Joumana Haddad (Liban),

- Dimanche 28 novembre 2010

- Café Littéraire 3 11h45 à 12h30

Lecture d’extraits de l’œuvre de Camus par Stéphane Freiss.

Présentation Pierre Assouline

- Café Littéraire 4 14h15 à 15h00

Animé par Valérie Smadja, journaliste. Avec Sandro Veronesi (Italie), Yigit Bener (Turquie)

Deux expositions animeront l'espace des Docks. . Une, consacrée à l'adaptation de la nouvelle de Camus en bande dessinée par Jacques Ferrandez "L'hôte". Grâce à un partenariat avec le Festival du 9ème Art d'Aix en Provence et l'Office du Tourisme de la Ville, des panneaux expliqueront le passage du texte à la bande dessinée.

L'autre, de photographies d'Olivier Monge qui l'an dernier a immortalisé les écrivains participants à la première édition du Salon. Une galerie appelée à s’enrichir chaque année de nouveaux portraits...

A cela il faut ajouter un espace réservé aux « lecteurs de demain » animé par Lise Couzinier : Contes en Méditerranée et création artistique (dessin, pâte à modeler, audition de CD…).

Et bien sûr des dédicaces, Samedi 27 novembre et Dimanche 28 novembre de 12h30 à 13h00 et de 16h45 à 17h45

Pour en savoir plus : www.salonecrimed.fr

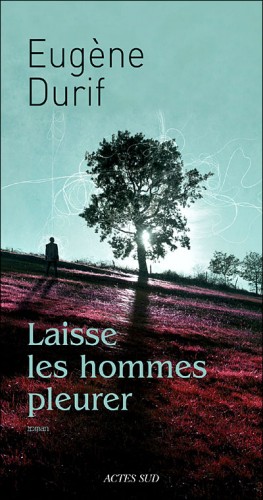

Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. »

Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. » Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.

Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation. Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation.

Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation. Sunny Singh est née en Inde à Varanasi. Après des études littéraires aux USA et de langue espagnole à New Delhi et Barcelone, elle s’est installée à Londres où elle animait un atelier d’écriture à la London Metropolitan University. Elle a publié trois livres et, d’après son éditeur, écrit aussi des pièces de théâtre. Sous l’œil de Krishna aborde un sujet passionnant en ces temps de mondialisation et de brassages culturels et humains. Celui des différences culturelles vues ici à travers le regard de Krisna, jeune fille partie à New York pour des études cinématographiques, de retour dans son village natal. En son temps, Yahya Haqqi, l’un des pionniers de la littérature moderne égyptienne, écrivit une nouvelle similaire (1) dans laquelle un médecin s’en retourne dans son village après des années d’étude en Europe. Chez Sunny Singh, les mêmes thèmes virevoltent de pages en pages : confrontation entre modernité et tradition, entre un Occident individualiste et un Orient (ici indien) ancré dans ses mythes, l’histoire familiale, le clan. Sous l’œil de la divinité Krishna, l’humanité mijote dans le grand bouillon du collectif épicé de coutumes, légendes, fresques historiques, rites et pratiques d’un autre âge, solidarité mais aussi devoir et fidélité à l’égard du clan. C’est sous l’œil de Krishna, la jeune fille cette fois, que cette Inde de traditions est racontée.

Sunny Singh est née en Inde à Varanasi. Après des études littéraires aux USA et de langue espagnole à New Delhi et Barcelone, elle s’est installée à Londres où elle animait un atelier d’écriture à la London Metropolitan University. Elle a publié trois livres et, d’après son éditeur, écrit aussi des pièces de théâtre. Sous l’œil de Krishna aborde un sujet passionnant en ces temps de mondialisation et de brassages culturels et humains. Celui des différences culturelles vues ici à travers le regard de Krisna, jeune fille partie à New York pour des études cinématographiques, de retour dans son village natal. En son temps, Yahya Haqqi, l’un des pionniers de la littérature moderne égyptienne, écrivit une nouvelle similaire (1) dans laquelle un médecin s’en retourne dans son village après des années d’étude en Europe. Chez Sunny Singh, les mêmes thèmes virevoltent de pages en pages : confrontation entre modernité et tradition, entre un Occident individualiste et un Orient (ici indien) ancré dans ses mythes, l’histoire familiale, le clan. Sous l’œil de la divinité Krishna, l’humanité mijote dans le grand bouillon du collectif épicé de coutumes, légendes, fresques historiques, rites et pratiques d’un autre âge, solidarité mais aussi devoir et fidélité à l’égard du clan. C’est sous l’œil de Krishna, la jeune fille cette fois, que cette Inde de traditions est racontée. Un squat, rue de la Chaussée d’Antin. Au 5, là où s’élevait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’en 1860 la maison de Louise d’Épinay, la protectrice de J.J.Rousseau. Dans son salon, elle recevait toutes les sommités intellectuelles de son temps, nationales et européennes. Mozart y fit un bref séjour. Plus tard et plus longuement, Chopin y résida avec quelques autres émigrés polonais. L’Hôtel d’Epinay n’existe plus. C’est un autre immeuble qui a vu le jour au niveau du 5 de la Chaussé d’Antin. L’esprit du lieu peut-être demeure encore…(1)

Un squat, rue de la Chaussée d’Antin. Au 5, là où s’élevait dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu’en 1860 la maison de Louise d’Épinay, la protectrice de J.J.Rousseau. Dans son salon, elle recevait toutes les sommités intellectuelles de son temps, nationales et européennes. Mozart y fit un bref séjour. Plus tard et plus longuement, Chopin y résida avec quelques autres émigrés polonais. L’Hôtel d’Epinay n’existe plus. C’est un autre immeuble qui a vu le jour au niveau du 5 de la Chaussé d’Antin. L’esprit du lieu peut-être demeure encore…(1) L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans…

L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans… « Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié

« Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges de la vie, et nous y manquons souvent d'expérience malgré le nombre des années ». Cette réflexion de La Rochefoucauld pourrait servir d’illustration au nouveau roman de Mabrouck Rachedi qui avait publié

A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur.

A l’heure du règne de « l’immigration choisie », de la suspicion généralisée à l’endroit du modeste voyageur simplement épris de culture, de découverte, d’échange et peut-être d’amour, il n’est pas aisé de passer les frontières. D’accord ! Certaines frontières et certains voyageurs… Mais la mésaventure peut aussi arriver à une charmante française désireuse de retrouver son amour installé au Japon. C’est ce que raconte la mangaka française Aurélie Aurita dans Je ne verrai pas Okinawa. L’expérience est autobiographique. L’auteure signait là sa troisième Bd après Fraise et Chocolat, diptyque polisson et même torride paru chez le même éditeur.

Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. »

Une fois de plus, dans ce roman chinois, il est question de Révolution culturelle. Mais ici nous sommes à Urumqi, au pied du Tianshan, en pays ouighour, dans la province de Xinjiang à l’extrême ouest de la Chine, bien loin de Pékin. Si cette période « où le bonheur était rouge du sang versé » imprime sa marque sur les êtres et les événements, ce qui compte ici est la relation qu’un gamin, Liu Aï, entretient avec un dictionnaire de langue anglaise et son propriétaire, Wang Yajun, le professeur d’anglais tout juste débarqué de Shanghai. « Lorsque Wang Yajun était passé pour la première fois près de moi, cette odeur prenante m’avait soudain fait comprendre qu’il pouvait y avoir de belles choses au monde. »