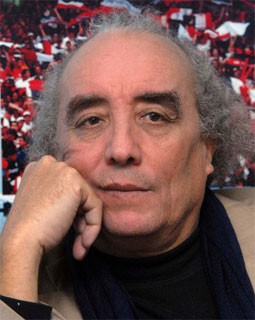

Mouloud Mammeri

La Traversée

Mourad journaliste à Alger révolution vient d’écrire un article qui n’est pas du goût des autorités. Quelle importance ? Chez lui l’amertume devance la censure. Désillusionné, trompé sur ce qu’il croyait être depuis sa participation à la lutte pour l’indépendance, la liberté, il refuse de venir remplir son écuelle à l’auge des maîtres. Plutôt l’exil à l’asservissement. Avant l’expatriation, il part pour un dernier reportage dans le Sahara en compagnie de trois autres journalistes d’Alger révolution : Boualem « le chevalier d’Allah », Souad, toute aussi soumise à Dieu, Serge l’ « apparatchik » communiste et Amalia qui travaille pour un journal français.

Mourad journaliste à Alger révolution vient d’écrire un article qui n’est pas du goût des autorités. Quelle importance ? Chez lui l’amertume devance la censure. Désillusionné, trompé sur ce qu’il croyait être depuis sa participation à la lutte pour l’indépendance, la liberté, il refuse de venir remplir son écuelle à l’auge des maîtres. Plutôt l’exil à l’asservissement. Avant l’expatriation, il part pour un dernier reportage dans le Sahara en compagnie de trois autres journalistes d’Alger révolution : Boualem « le chevalier d’Allah », Souad, toute aussi soumise à Dieu, Serge l’ « apparatchik » communiste et Amalia qui travaille pour un journal français.

Pendant un mois, ils côtoient les Touaregs, apprennent les difficultés de l’administration à imposer l’école ou la pratique de certains métiers jugés déshonorants par une population berbérophones passionnément éprise de liberté. Pour autant, l’action de la machine administrative n’est pas sans effets : la société touarègue se désintègre, des rapports sociaux plurimillénaires volent en éclats.

Cette « traversée » ne fera qu’accroître l’amertume de Mourad. Elle réveillera en lui quelques vérités ataviques. Les illusions finissent de s’écrouler, l’asservissement est général : asservissement de la rédaction au pouvoir politique ; asservissement de Kamel, l’ex-directeur du journal nommé PDG d’une entreprise nationale (!), à ses nouvelles obligations sociales. Il se travestit en musulman BCBG avec gandoura, babouches, prières, mosquée et chapelet. Il répudie sa femme, Christine, pour son origine étrangère… Asservissement aux idéologies en « carton pâte » ou « carcérales » tels l’islamisme ou le marxisme. Asservissement aussi à ces nouvelles divinités, ces signes extérieurs de richesse que sont les appartements luxueux, les femmes grosses de leurs quincailleries en or, les Mercedes, les cabanons à Alger… Seul le mendiant, affalé au pied de son immeuble, rappelle, dans sa misérable condition, qu’ « un dénuement total fait sa totale liberté ».

Plutôt que de s'esbigner vers la France, Mourad décide de rejoindre son village natal en Kabylie. Drapé de l’ancestral burnous, il foule à nouveau la terre maternelle où, lassé de toute cette comédie, il tentera d’ « inventer » la paix, la justice et l’amour.

A travers cette quête de liberté, Mouloud Mammeri dresse, au tout début de la décennie 80, un tableau de la société algérienne où pêle-mêle s’entrechoquent les tentacules d’un islamisme totalitaire, le machisme, les "servitudes volontaires", la désintégration de sociétés et de valeurs ancestrales comme les sociétés kabyles et touarègue, le désenchantement aussi. Le récit est grave, le regard de Mourad est désabusé, parfois sarcastique. Mouloud Mammeri y ajoute quelques touches d’humour.

Edition Plon, 1982

Les Chercheurs d’os raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui, la guerre finie, s’acheminent à travers l'Algérie indépendante pour exhumer et ramener au village le squelette d’un proche tombé au combat.

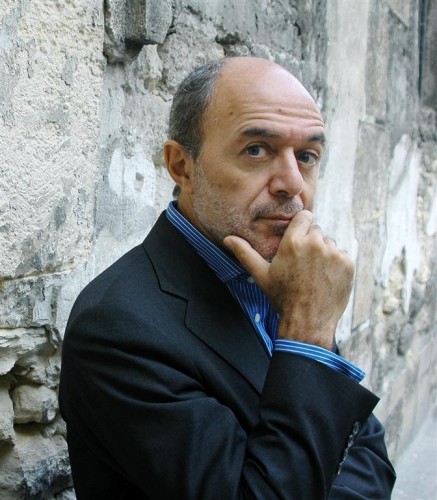

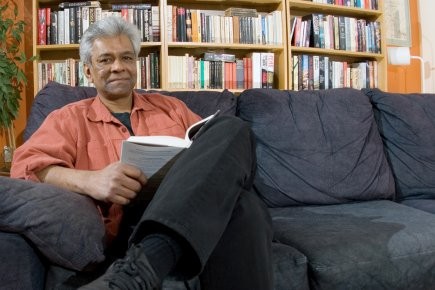

Les Chercheurs d’os raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui, la guerre finie, s’acheminent à travers l'Algérie indépendante pour exhumer et ramener au village le squelette d’un proche tombé au combat. Waciny Laredj est né près de Tlemcen en 1954. Professeur de littérature moderne à l'université d'Alger jusqu'en 1994, il s’installe à Paris cette même année suite à des menaces terroristes. Enseignant à l'université de Paris III - Sorbonne nouvelle, il est l'auteur de plusieurs romans écrits en langue arabe, dont cette Gardienne des ombres qui fut son premier texte traduit en langue française par Marie Virolle et Zeineb Laredj.

Waciny Laredj est né près de Tlemcen en 1954. Professeur de littérature moderne à l'université d'Alger jusqu'en 1994, il s’installe à Paris cette même année suite à des menaces terroristes. Enseignant à l'université de Paris III - Sorbonne nouvelle, il est l'auteur de plusieurs romans écrits en langue arabe, dont cette Gardienne des ombres qui fut son premier texte traduit en langue française par Marie Virolle et Zeineb Laredj. Sofiane Hadjadj opère dans la figure littéraire. L’Algérie ne se cache pas ici derrière un prénom, une femme, une maison ou un métier à tisser mais prend la forme d’un jardin bien connu des Algérois : le jardin d’Essai du Hamma du côté de Belouizdad (l’ex Belcourt le quartier du jeune Camus).

Sofiane Hadjadj opère dans la figure littéraire. L’Algérie ne se cache pas ici derrière un prénom, une femme, une maison ou un métier à tisser mais prend la forme d’un jardin bien connu des Algérois : le jardin d’Essai du Hamma du côté de Belouizdad (l’ex Belcourt le quartier du jeune Camus). Bien sûr, ce n’est pas l’essentiel du propos de Duong Thu Huong, mais ce récit, consacré aux dernières journées du « Président » Ho Chi Minh et à un implacable examen de conscience, parle aussi de l’exil parisien du père de l’indépendance vietnamienne. « J’ai cherché pour mon peuple un Paris chaleureux et j’ai trouvé un Moscou glacial (…). La France de Diderot et de Voltaire m’a ouvert ses portes puis l’autre France, celle des képis et des uniformes, me l’a refermée au nez comme un valet aurait claqué la porte d’un château devant un mendiant (…) » dit le Président entre deux évocations nostalgiques de sa période parisienne. Le président est seul. Trahi par ses anciens compagnons de combat. A l’exception de Trân Vu, décrit comme « un homme droit, entier, qui ne se permet jamais d’être étreint par des sentiments qu’il juge médiocre d’après son code moral ».

Bien sûr, ce n’est pas l’essentiel du propos de Duong Thu Huong, mais ce récit, consacré aux dernières journées du « Président » Ho Chi Minh et à un implacable examen de conscience, parle aussi de l’exil parisien du père de l’indépendance vietnamienne. « J’ai cherché pour mon peuple un Paris chaleureux et j’ai trouvé un Moscou glacial (…). La France de Diderot et de Voltaire m’a ouvert ses portes puis l’autre France, celle des képis et des uniformes, me l’a refermée au nez comme un valet aurait claqué la porte d’un château devant un mendiant (…) » dit le Président entre deux évocations nostalgiques de sa période parisienne. Le président est seul. Trahi par ses anciens compagnons de combat. A l’exception de Trân Vu, décrit comme « un homme droit, entier, qui ne se permet jamais d’être étreint par des sentiments qu’il juge médiocre d’après son code moral ».  Pierre Assouline, journaliste, romancier, essayiste, biographe (Marcel Dassault, Simenon, Gaston Gallimard, Jean Jardin, Kahnweiler, Albert Londres ou encore Hergé) et blogueur à succès, aborde avec Les Invités la difficile question de l’identité, du rapport à l’Autre, des préjugés qui aveuglent et des imaginaires nationaux, désuets et poussiéreux, qui emprisonnent et blessent les nouveaux venus.

Pierre Assouline, journaliste, romancier, essayiste, biographe (Marcel Dassault, Simenon, Gaston Gallimard, Jean Jardin, Kahnweiler, Albert Londres ou encore Hergé) et blogueur à succès, aborde avec Les Invités la difficile question de l’identité, du rapport à l’Autre, des préjugés qui aveuglent et des imaginaires nationaux, désuets et poussiéreux, qui emprisonnent et blessent les nouveaux venus. Le contenu d’une valise ou d’un sac de clandestin que vomit nuitamment un cargo dans une ville encore endormie livre quelques détails sur celui qui débarque. Dans son sac, Bassam, a emporté un revolver, de l’argent et un chandail de laine. De cette arme, il est facile de déduire que l’homme vient de quitter ou de fuir un quotidien de violence. L’argent pourrait être le fruit de quelques économies ou le résultat d’un larcin. Le chandail tricoté à la main rappelle sans doute le don d’un être cher. Une mère ? Une sœur ? Une épouse ?

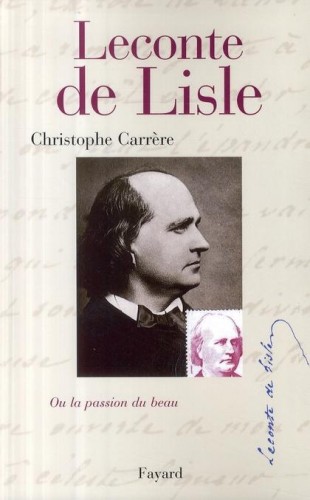

Le contenu d’une valise ou d’un sac de clandestin que vomit nuitamment un cargo dans une ville encore endormie livre quelques détails sur celui qui débarque. Dans son sac, Bassam, a emporté un revolver, de l’argent et un chandail de laine. De cette arme, il est facile de déduire que l’homme vient de quitter ou de fuir un quotidien de violence. L’argent pourrait être le fruit de quelques économies ou le résultat d’un larcin. Le chandail tricoté à la main rappelle sans doute le don d’un être cher. Une mère ? Une sœur ? Une épouse ? Cette biographie, pointue et méticuleuse, que Christophe Carrère consacre à celui que nos vieux manuels affublent du triste titre de « prince des Impassibles », dépoussière heureusement nos représentations sur l’homme et son œuvre. A bien des égards et a contrario de l’officielle caricature, ce Charles Leconte de Lisle, né un 22 octobre de l’année 1818 et mort le 17 juillet 1894, apparaît comme un être fragile et amoureux, à commencer de sa cousine, Marie-Elixène de Lanux, partie si jeune et qui toujours restera sa muse. Un homme souvent sympathique, clairvoyant et même drôle. Dans son œuvre - Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884) (1) - voisinent le polythéisme grec puis hindouiste, son île de la Réunion, la nature et la faune, les soubresauts et les bassesses d’un siècle où l’argent devient roi, les flèches tirées sur les tartuffes et autres bondieuseries. Leconte de Lisle se révèle à la fois d’une actualité étonnante et d’une exigence qui, elle, semble appartenir à un autre temps.

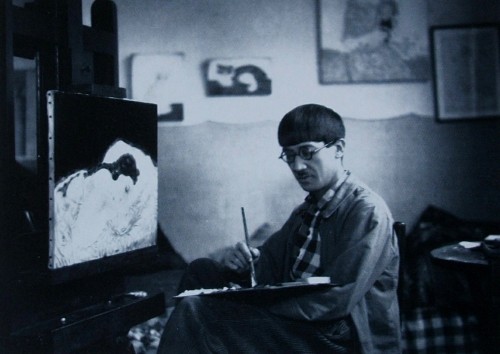

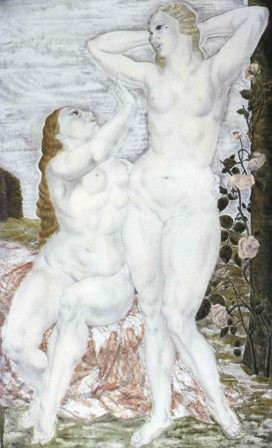

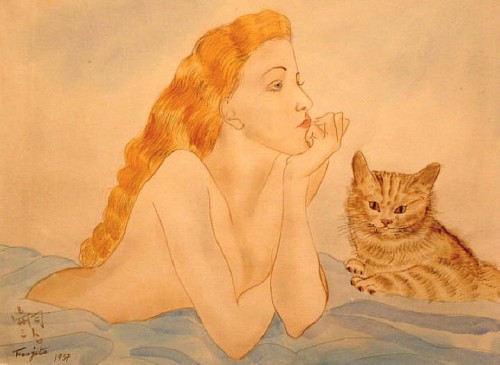

Cette biographie, pointue et méticuleuse, que Christophe Carrère consacre à celui que nos vieux manuels affublent du triste titre de « prince des Impassibles », dépoussière heureusement nos représentations sur l’homme et son œuvre. A bien des égards et a contrario de l’officielle caricature, ce Charles Leconte de Lisle, né un 22 octobre de l’année 1818 et mort le 17 juillet 1894, apparaît comme un être fragile et amoureux, à commencer de sa cousine, Marie-Elixène de Lanux, partie si jeune et qui toujours restera sa muse. Un homme souvent sympathique, clairvoyant et même drôle. Dans son œuvre - Poèmes antiques (1852), Poèmes barbares (1862) et Poèmes tragiques (1884) (1) - voisinent le polythéisme grec puis hindouiste, son île de la Réunion, la nature et la faune, les soubresauts et les bassesses d’un siècle où l’argent devient roi, les flèches tirées sur les tartuffes et autres bondieuseries. Leconte de Lisle se révèle à la fois d’une actualité étonnante et d’une exigence qui, elle, semble appartenir à un autre temps. Né en 1886 à Tokyo, étudiant à L’École des beaux-arts de la capitale nipponne, Tsuguharu Foujita arrive à Paris en 1913. Dans le Paris cosmopolite de l’entre-deux guerres, il rencontre Picasso, Modigliano, Soutine… Il souffle alors sur la capitale française un vent de liberté porté par ces artistes débarqués des quatre coins du monde et qui se retrouvent autour du quartier Montparnasse. En 1920, il expose au Salon d’automne. Le public peut y découvrir ce que seront les principaux thèmes de son œuvre : nus féminins, portraits, chats, paysages et rues de Paris, scènes d’intérieur… Foujita a déjà commencé à « allier la rigueur du trait japonais à la liberté de Matisse » et surtout à mettre au point son fameux « traitement » de la toile, ses mystérieux fonds blancs qui étonneront Picasso. Le lecteur apprendra que ce mystère est aujourd’hui levé grâce à la restauration par le Conseil général de l’Essonne, entre 2001 et 2007, des cinq grandes compositions dont il est propriétaire.

Né en 1886 à Tokyo, étudiant à L’École des beaux-arts de la capitale nipponne, Tsuguharu Foujita arrive à Paris en 1913. Dans le Paris cosmopolite de l’entre-deux guerres, il rencontre Picasso, Modigliano, Soutine… Il souffle alors sur la capitale française un vent de liberté porté par ces artistes débarqués des quatre coins du monde et qui se retrouvent autour du quartier Montparnasse. En 1920, il expose au Salon d’automne. Le public peut y découvrir ce que seront les principaux thèmes de son œuvre : nus féminins, portraits, chats, paysages et rues de Paris, scènes d’intérieur… Foujita a déjà commencé à « allier la rigueur du trait japonais à la liberté de Matisse » et surtout à mettre au point son fameux « traitement » de la toile, ses mystérieux fonds blancs qui étonneront Picasso. Le lecteur apprendra que ce mystère est aujourd’hui levé grâce à la restauration par le Conseil général de l’Essonne, entre 2001 et 2007, des cinq grandes compositions dont il est propriétaire. Foujita, le maître du trait est un très beau livre, magnifiquement illustré par des tableaux de l’artiste et des photos, le tout présenté par Anne Le Diberder, attachée de conservation au Conseil général de l’Essonne. « Foujita inventait une œuvre tout en transparence, parfois plus proche du dessin que de la peinture. Son art a suscité autant d’interrogations que d’admiration, tant la mise en œuvre semblait étrangère au savoir-faire occidental. » Sans jamais jargonner, Anne Le Diberder donne à lire et à voir les œuvres du maître. Elle explique les ressorts techniques et l’originalité des créations, la fusion de la peinture à l’huile occidentale et de celles des estampes japonaises. Tout est passé en revue, disséquer : techniques des aplats, monochromie, fonds blancs opalescents, rendu des modelés, finesse et élégance du trait… Anne Le Diberder a su aussi restituer les créations de Foujita dans l’histoire personnelle du peintre, suivre les traces des filiations culturelles, l’influence ou les résonnances du contexte socio-historique.

Foujita, le maître du trait est un très beau livre, magnifiquement illustré par des tableaux de l’artiste et des photos, le tout présenté par Anne Le Diberder, attachée de conservation au Conseil général de l’Essonne. « Foujita inventait une œuvre tout en transparence, parfois plus proche du dessin que de la peinture. Son art a suscité autant d’interrogations que d’admiration, tant la mise en œuvre semblait étrangère au savoir-faire occidental. » Sans jamais jargonner, Anne Le Diberder donne à lire et à voir les œuvres du maître. Elle explique les ressorts techniques et l’originalité des créations, la fusion de la peinture à l’huile occidentale et de celles des estampes japonaises. Tout est passé en revue, disséquer : techniques des aplats, monochromie, fonds blancs opalescents, rendu des modelés, finesse et élégance du trait… Anne Le Diberder a su aussi restituer les créations de Foujita dans l’histoire personnelle du peintre, suivre les traces des filiations culturelles, l’influence ou les résonnances du contexte socio-historique.

Et si, une nouvelle fois, un détour par Shakespeare pouvait éclairer nos contemporains ? Qui plus est, sur un sujet peut-être surprenant : celui de l’identité. L’identité perçue comme un jeu de rôles, avec ses masques, ses préjugés, ses secrets, ses méandres, ses compositions kaléidoscopiques, voire ses fragilités et souffrances schizophréniques. “All the world’s a stage and all the men and women merely players”, cette citation extraite de Comme il vous plaira est au cœur du nouveau roman de l’auteur de

Et si, une nouvelle fois, un détour par Shakespeare pouvait éclairer nos contemporains ? Qui plus est, sur un sujet peut-être surprenant : celui de l’identité. L’identité perçue comme un jeu de rôles, avec ses masques, ses préjugés, ses secrets, ses méandres, ses compositions kaléidoscopiques, voire ses fragilités et souffrances schizophréniques. “All the world’s a stage and all the men and women merely players”, cette citation extraite de Comme il vous plaira est au cœur du nouveau roman de l’auteur de