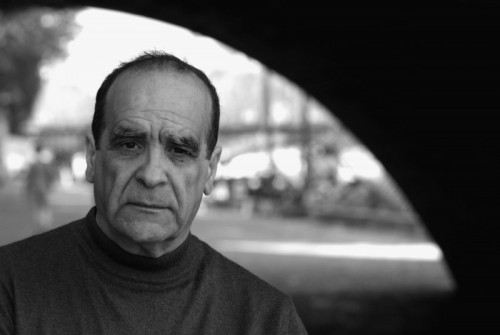

Abdelkader Djemaï

31 rue de l'Aigle 31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal.

31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal.

L'on y retrouve la même fluidité et le même souci de faire court chez l'écrivain et journaliste algérien installé en France. Ce style épuré et efficace offre au lecteur un réel plaisir de lecture. En artisan du verbe, en conteur attentif, Djemaï recherche d’abord l’agrément de ceux qui le lisent. Pour autant, il sait aussi déranger, être rude, convoquer son lecteur pour le mener là où il entend le conduire.

31 rue de l'Aigle raconte une enquête policière menée sur un certain « R.D ». Un simple citoyen. Monsieur Tout le monde réduit à de simples initiales (ce pourrait être des chiffres) que la paranoïa d'un Etat policier et de ses chiens de garde tient pour subversif, forcément dangereux. Au 31 rue de l'Aigle on traque la subversion, on arrête, on interroge, on torture. On y meurt aussi. Banal. Tristement et sordidement banal. Comme la mécanique froide de l’implacable enquêteur : "nous sommes tous d'accord : il est impératif de procéder à l'ablation des parties incurables, d'exciser les kystes, de nettoyer les mauvaises matrices, de prévenir les tumeurs malignes, d'enrayer les irruptions virales. Et d'apprendre aux mères imprudentes ou désespérément faibles à ouvrir grands les yeux sur les crimes de leurs fils, sur les péchés de leur douteuse progéniture. Oui, je crois comme le Chef Cuistot, qu'il faut vite crever l'abcès, vider tous les furoncles, une fois pour toutes. Proprement. Simplement".

Entre les lignes, entre les mots, se glisse l'univers professionnel et psychologique de cet inspecteur membre des services de sécurité d’une dictature. Un être abject sans une once d'humanité et de compassion pour la souffrance d'autrui. Si ce n'est pour ses plantes qu'il cultive amoureusement. Eh oui ! On peut, dans la journée, gazer hommes, femmes et enfants et, le soir venu, être un père de famille prévenant et un tendre époux. Ici, un « Ficus elastica robusta » remplace madame et ses rejetons ou une mère hospitalisée. Sans en avoir l'air, son caoutchouc en pot sous la plume, Abdelkader Djemaï démonte, un à un, les ressorts sur lesquels reposent les mécanismes qui permettent à un pouvoir totalitaire de terroriser sa population. S'il n'est jamais question de l'Algérie dans ce livre – comment ne pas y penser ? - c'est que le propos de l'auteur se veut plus large, plus universel. Ici ou ailleurs, les entrailles du monstre totalitaire sont les mêmes.

Michalon 1998, 138 pages

31 rue de l’Aigle est paru en poche chez Folio Gallimard

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 32

-

31 rue de l'Aigle

-

Un Été de cendres

Abdelkader Djemaï

Un Été de cendres Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.

Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.

Ce premier livre est suivi de deux autres, Sable rouge et 31 rue de l’Aigle. L’ensemble forme une trilogie.

Edition Michalon, 1995

Un Été de cendres est paru en poche chez Folio Gallimard, 2000 -

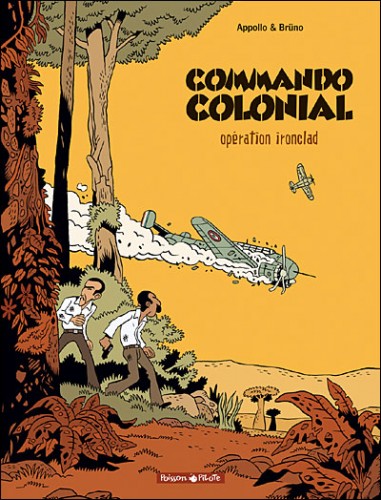

Opération Ironclad

Appollo (scénario) & Brüno (dessin)

Commando Colonial (T1) Opération Ironclad 1942, le premier maître Maurice Rivière des Forces Françaises libres est en opération sur le sol algérien quand une nouvelle mission lui est confiée. Sous les ordres du major Antoine Robillard, il doit jauger le potentiel des forces gaullistes sur l’île de Madagascar tenue par l’administration vichyste. L’Opération Ironclad c’est la seconde guerre mondiale en terre coloniale. Les zoulous de la couronne britannique sont opposés aux tirailleurs sénégalais de la république française sous le regard philosophe d’un pioupiou malgache qui attend, lui, que cela se passe. Robillard est lui-même Mauricien et Rivière, Réunionnais. Les deux héros vont bien rencontrer un cercle de gaullistes, mais très vite ils comprennent que ces colons s’intéressent davantage aux retombées économiques et commerciales de leur possible engagement qu’à l’issue politique du conflit. Et puis surtout qu’on ne vienne pas leur bousculer leur petit ordre colonial ! Déjà qu’une organisation indépendantiste appelée Spartacus s’agite dans l’ombre et s’offre à aider les forces gaullistes… Pour l’heure ce sont les Britanniques qui mènent la danse et l’image des Français va s’en trouver passablement écornée chez les indigènes.

1942, le premier maître Maurice Rivière des Forces Françaises libres est en opération sur le sol algérien quand une nouvelle mission lui est confiée. Sous les ordres du major Antoine Robillard, il doit jauger le potentiel des forces gaullistes sur l’île de Madagascar tenue par l’administration vichyste. L’Opération Ironclad c’est la seconde guerre mondiale en terre coloniale. Les zoulous de la couronne britannique sont opposés aux tirailleurs sénégalais de la république française sous le regard philosophe d’un pioupiou malgache qui attend, lui, que cela se passe. Robillard est lui-même Mauricien et Rivière, Réunionnais. Les deux héros vont bien rencontrer un cercle de gaullistes, mais très vite ils comprennent que ces colons s’intéressent davantage aux retombées économiques et commerciales de leur possible engagement qu’à l’issue politique du conflit. Et puis surtout qu’on ne vienne pas leur bousculer leur petit ordre colonial ! Déjà qu’une organisation indépendantiste appelée Spartacus s’agite dans l’ombre et s’offre à aider les forces gaullistes… Pour l’heure ce sont les Britanniques qui mènent la danse et l’image des Français va s’en trouver passablement écornée chez les indigènes.

Le récit, pour être ténu quant à cet arrière-fond historique, tient de bout en bout. Livrant ce qu’il faut de l’originalité de la Seconde guerre mondiale menée dans une colonie française. Par la psychologie des personnages et les rebondissements du récit, les auteurs tiennent leur lecteur en haleine. Le trait et les dessins de Brüno donnent dans l’épure, les couleurs signées Laurence Croix réchauffent un texte juste et un tantinet persifleur.

Edition Dargaud, Collection Poisson Pilote, 2008, 48 pages, 10,40 € -

De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures

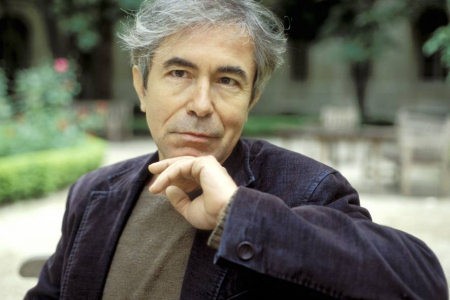

François Jullien

De l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures Il a été reproché à François Jullien, d’enfermer la culture chinoise dans une altérité rédhibitoire, indépassable, fermée en particulier aux droits de l’homme. Il a répondu en son temps à ces détracteurs (1). Ici, abordant des thèmes voisins, il poursuit sa réflexion, offrant aux lecteurs des perspectives utiles - en ces temps de mondialisation, de brassage et de métissage - et fécondes. Car, si le célèbre sinologue et professeur n’hésite pas à croiser le fer, contre un « humanisme mou » ou une « pensée faible », il faut lui reconnaître le fait qu’il place le débat à des hauteurs qui ravissent celles et ceux que le « catéchisme de la raison » ou le prêt à penser d’un universel abstrait laissent sur leur faim. Armé du triangle de l’universel, de l’uniforme et du commun, François Jullien arpente l’histoire et les pensées européennes et asiatiques, essentiellement chinoise bien sûr, avec quelques incursions du côté de l’islam ou de l’Inde.

Il a été reproché à François Jullien, d’enfermer la culture chinoise dans une altérité rédhibitoire, indépassable, fermée en particulier aux droits de l’homme. Il a répondu en son temps à ces détracteurs (1). Ici, abordant des thèmes voisins, il poursuit sa réflexion, offrant aux lecteurs des perspectives utiles - en ces temps de mondialisation, de brassage et de métissage - et fécondes. Car, si le célèbre sinologue et professeur n’hésite pas à croiser le fer, contre un « humanisme mou » ou une « pensée faible », il faut lui reconnaître le fait qu’il place le débat à des hauteurs qui ravissent celles et ceux que le « catéchisme de la raison » ou le prêt à penser d’un universel abstrait laissent sur leur faim. Armé du triangle de l’universel, de l’uniforme et du commun, François Jullien arpente l’histoire et les pensées européennes et asiatiques, essentiellement chinoise bien sûr, avec quelques incursions du côté de l’islam ou de l’Inde.

François Jullien ne nie pas l’universalisme ou plutôt, sa nécessité. Il cherche à l’en dégager de sa gaine européenne (ses trois « poussées », philosophique, juridique et religieuse) pour en proposer une autre conception. Entre un universalisme de caoutchouc, élastique mais imperméable, et un relativisme qui renvoie chacun à ses pénates, François Jullien, à partir de son expérience, de son « métier » ce qu’il appelle cette « connivence » avec les pensées chinoises (circonstance, immanence, relation, mouvement, harmonie…) et européennes (substance, transcendance, concept, liberté, individu…) polie - ou reprend - ses propres concepts : l’universalisant remplace l’universalité ; à la différence, il substitue la notion d’écart ; à la distinction et aux valorisations (aux fermetures parfois) identitaires portées par la première, il préfère les notions de distance, de bifurcation, d’embranchement du second ; à l’uniformisation ambiante il valorise - et entend préserver - la diversité des cultures ; à l’injonction ou au trop plein de l’universel européen ou des droits de l’homme, il montre le caractère « insurrectionnel » de leur « négatif », le travail du « vide » ou de l’absence…

Cet universel se refuse à se poser en « surplomb », délivrant son message urbi et orbi, valable partout et toujours. Mieux, cet universalisme à la sauce jullinienne entend ne pas céder aux logiques de convergence ou de ralliement, leur préférant un universalisant qui ne soit pas une uniformisation et laisse ouvert le champ des possibles et des diversités pour travailler, « chemin faisant », « au gré », le « commun de l’humain ».

A cela tout de même deux conditions : faire l’effort d’abord de pénétrer la logique interne de chaque culture, la traduire dans sa propre langue, pour en révéler l’implicite et découvrir l’impensé de sa propre culture. Il faut, dit ici François Jullien, se « penser au dehors » et "se réfléchir dans l’Autre". Il faut ensuite renouveler les conditions du dialogue, et plutôt que de chercher à convaincre en partant de présupposés, tendre vers un « dialogisme de la pensée » qui rompt avec les notions du même et de l’identique et donc du différent et de l’exclusif, pour favoriser l’écart, la distance, les transformations et le devenir.

Ainsi, François Jullien aide à comprendre pourquoi, si les droits de l’homme ne sont pas culturellement universels, les étudiants chinois qui défilaient en 1989 Place Tien An Men, en connaissaient le sens et le prix. Pourquoi, si l’Occident n’est plus un absolu et le parangon de l’universel exportable, il ne doit pas pour autant céder à une sorte d’auto-flagellation et autres repentances. Il permet de mesurer l’importance de la diversité des pensées humaines et la possibilité d’établir entre elles des connexions, des passages, des influences… ou pas. C’est selon. « Au gré ».

1- Chemin faisant, Seuil, 2007

Edition Fayard, 2008, 265 pages, 18€ -

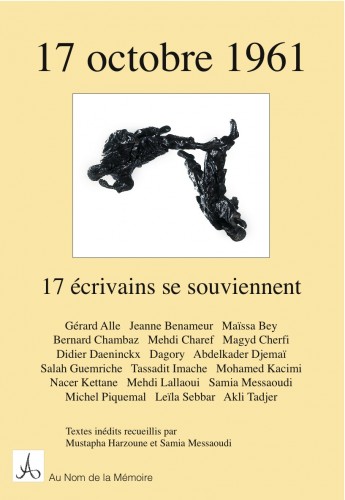

17 Octobre 1961

17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent

Il y a cinquante ans, des Algériens et des Algériennes défilèrent dans les rues d’un Paris gris et pluvieux. Ce soir là, le mardi 17 octobre 1961, endimanchés et confiants, ils marchaient pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé par la préfecture de police dirigée alors par un certain Maurice Papon. Obéissant aux consignes musclées des militants du FLN, le peuple algérien de Paris manifestait. La police française, surchauffée par le climat de guerre qui régnait depuis des mois dans la capitale, assurée d’être « couvert » par sa hiérarchie, attendait, impatiente d’en découdre. Sur les ponts, aux sortir des bouches de métro, aux carrefours, les souricières étaient dressées contre l’inoffensive proie. Selon les sources, le nombre des victimes varie de trente à cinquante (Jean Paul Brunet) à plus de trois cents morts (Jean-Luc Einaudi). L'Etat, lui, par son silence, continue à nier des faits clairement établis et empêche, sous couvert de raison d’Etat, de faire toute la lumière sur cette incroyable et meurtrière répression.

Il y a cinquante ans, des Algériens et des Algériennes défilèrent dans les rues d’un Paris gris et pluvieux. Ce soir là, le mardi 17 octobre 1961, endimanchés et confiants, ils marchaient pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé par la préfecture de police dirigée alors par un certain Maurice Papon. Obéissant aux consignes musclées des militants du FLN, le peuple algérien de Paris manifestait. La police française, surchauffée par le climat de guerre qui régnait depuis des mois dans la capitale, assurée d’être « couvert » par sa hiérarchie, attendait, impatiente d’en découdre. Sur les ponts, aux sortir des bouches de métro, aux carrefours, les souricières étaient dressées contre l’inoffensive proie. Selon les sources, le nombre des victimes varie de trente à cinquante (Jean Paul Brunet) à plus de trois cents morts (Jean-Luc Einaudi). L'Etat, lui, par son silence, continue à nier des faits clairement établis et empêche, sous couvert de raison d’Etat, de faire toute la lumière sur cette incroyable et meurtrière répression.

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de cette manifestation du 17 octobre 1961, l’association Au nom de la mémoire a pris l’initiative de publier ce livre rassemblant les contributions de 17 écrivains, hommes et femmes, français et algériens, lointains "héritiers" sans testament et porteurs de mémoire. 17 écrivains pour exprimer les résonances, plurielles et ambivalentes, du 17 octobre 1961.

Les mots sont portés ici par des forces protectrices et affectueuses, tantôt fiévreuses, tantôt intimes, poétiques ou nostalgiques. Sans jamais se vautrer dans l’invective vide des robots ou le bréviaire désuet du parfait petit soldat, cette littérature exigeante restitue le quotidien banal et tragique, d’hommes et de femmes ordinaires, brinquebalés par l’Histoire et victimes oubliées de la République ; des deux républiques : ici, un écolier enamouré, là, une petite algérienne de mère française, un policier supporter de l’équipe de football de Reims ou un médecin généraliste en mal de confessions…

Dans ces textes, les hasards des calendriers personnels télescopent les dates et, au 17 octobre 1961 répondent, comme en miroir, la mort d’Henri Michaux, l’annonce du prix Nobel décerné à Albert Camus, l’été 42 ou les « Dégage ! » scandés par d’autres manifestants.

Un déjeuner de famille ou des objets anodins du quotidien - des chaussures, un violon, des lettres d’immigrés… - ouvrent sur un monde, une société. Des vies.

La ville, ses lumières et ses immeubles, ses rues et ses trottoirs mouillés, souillés de rouge sang, défilent au gré des souvenirs et des déambulations : la Seine, omniprésente, le canal Saint-Martin, les ponts, celui de Bezons ou de Neuilly. Le pont Saint-Michel aussi. Le Rex… L’habitacle providentiel d’un taxi ou le fantôme de l’île Seguin, l’usine Renault à Boulogne-Billancourt.

La manifestation du 17 octobre 1961 est à l’origine de la création d’Au nom de la mémoire. Ses promoteurs et animateurs, Mehdi Lallaoui et Samia Messaoudi, sont les enfants de manifestants du 17 octobre 1961. Depuis plus de trente ans, ils s'attachent à la promotion citoyenne des mémoires immigrées mais aussi coloniales, urbaines ou ouvrières. Dans le grand barnum mémoriel, l’association donne à entendre une autre petite musique. En se situant dans le champ du savoir et non dans celui de l'imprécation, elle souhaite participer aux nécessaires évolutions et débats de la société française, contribuer à construire la citoyenneté de demain et lutter contre les discriminations et autres préjugés du moment.

Ces 17 textes, nouvelles ou poèmes, différents et complémentaires, forment un kaléidoscope précieux et lumineux de cette soirée d’automne où des immigrés algériens s’enfonçaient dans la nuit parisienne. 17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent invite aussi à réfléchir sur le sens de ce silence d’Etat, ses effets sur les plus jeunes, sur le vivre ensemble et, à la veille d’un autre cinquantenaire, sur les relations franco-algériennes.

17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent où quand la littérature permet de désenclaver les esprits, les cœurs et les pays.

Édition Au Nom de la mémoire, 2011, 18 €. -

L’Arbre d’ébène

Fadéla Hebbadj

L’Arbre d’ébène Ce premier roman de Fadéla Hebbadj plonge le lecteur au cœur du quotidien de deux sans papiers, Mama et son fils Nasser. Le thème prend de plus en plus de place dans la littérature française, depuis sans doute un des premiers livres qui ait abordé le sujet à partir des côtes marocaines (1). Faut-il croire, comme le dit un des personnages de ce roman, que cela serait parce que « l’humanité est sortie du territoire français » ? Cela reste à voir, car si l’humanité déserte ici certains ministères ou administrations et même quelques cœurs, le livre montre aussi que la France sait rester humaine.

Ce premier roman de Fadéla Hebbadj plonge le lecteur au cœur du quotidien de deux sans papiers, Mama et son fils Nasser. Le thème prend de plus en plus de place dans la littérature française, depuis sans doute un des premiers livres qui ait abordé le sujet à partir des côtes marocaines (1). Faut-il croire, comme le dit un des personnages de ce roman, que cela serait parce que « l’humanité est sortie du territoire français » ? Cela reste à voir, car si l’humanité déserte ici certains ministères ou administrations et même quelques cœurs, le livre montre aussi que la France sait rester humaine.

L’histoire tout d’abord. Après l’enfer d’un périple qui, du Mali au Maroc via le Sénégal a été rythmé par des drames, des trahisons, des viols - jusque sur le cayuco, la pirogue -, Mama et son fils Nasser débarquent à Marseille. D’autres dangers guettent le gamin âgé de six ans alors et sa mère malade : la peur de la police, les squats et les foyers, l’hostilité et le rejet des uns mais aussi la solidarité et la générosité d’autres… Pourtant confie Nasser : « je voudrais ne pas avoir franchi les portes de l’océan. Je me rends compte à présent combien leurs porte-monnaie sont sans valeur et combien la brousse est un abri contre les jeux gratuits des Blancs. »

C’est tout cela que raconte Fadéla Hebbadj dont la dédicace, « à vava » c’est à dire « à papa » laisse subodorer quelques origines kabyles. Le thème choisi le serait donc par solidarité, une prise de conscience du sort réservé à des hommes, des femmes et maintenant des enfants qui ne cherchent qu’à vivre. En un mot il ne s’agit pas d’un témoignage.

C’est peut-être ce qui fait l’originalité du roman : l’histoire du dévouement d’une mère pour son fils : « Nasser est mon fils, et il a ses lectures. Il m’a suivie en enfer, je tiens à lui trouver une place ailleurs que chez nous. Il faut qu’il rencontre le monde loin des nôtres… ». En retour, il y a l’amour d’un fils pour sa mère. L’Arbre d’ébène s’inspire de Romain Gary, celui de La Promesse de l’aube notamment : « moi j’ai la chance d’avoir une mère comme celle de mon livre ». Car le gamin dévore les livres que lui prête Andrée. Amour pour sa mère mais aussi velléités d’émancipation. … « elle [Mama] était un poids pour ma solitude ». « Avant, j’aurais jamais pu dire une chose pareille. Mama, c’est ma mère, mais n’empêche que je supportais une solitude qui n’était pas la mienne. »

Ce premier roman parle du temps, ce « drôle de caméléon », de mémoire et de la capacité à se libérer du passé ; « le passé, c’est bien, mais jusqu’à en faire tant d’histoires ! C’est inutile. » À la sagesse maternelle enracinée dans une culture orale, Nasser ajoute la connaissance et l’ouverture nées de ses lectures. Par bien des passages, ce roman évoque l’essai d’Anne-Cécile Robert, L’Afrique au secours de l’Occident (éd. de L’Atelier). Fadéla Hebbadj montre les manques, les absences de la société. L’expérience souvent douloureuse des sans papiers sert aussi à révéler les vides d’une certaine modernité : solitude, régression des solidarités, indifférence, argent roi, fausses idoles…

1- Mahi Binebine, Cannibales, Fayard, 1999

Edition Buchet-Chastel, 2008, 172 pages, 14€ -

L’Explication

Y. B.

L’Explication

A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.

A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.

Côté roman, car tel se présente L’Explication, il dénoue les fils d’une intrigue historico-mystique, mettant en scène la vérité, sa vérité, qui n’est pas moins crédible qu’une autre. Mais, dans le contexte dramatique algérien, marqué entre autres par l’opacité et la manipulation, l’intrigue, pourtant passionnante et savante, laisse un malaise certain : pourquoi ce détour romanesque dans un livre qui, pour l’essentiel, est un reportage dans les arcanes du pouvoir algérien ? Sans doute est-ce là la liberté – et le droit le plus absolu – de l’écrivain. Mais que cache ce malin plaisir à brouiller les pistes : une protection de journaliste ? Une provocation ? Voire, comme tout est envisageable en Algérie, une manipulation des services ?

L’intrigue romanesque plonge ses racines dans l’islam. Très exactement en 1090, année qui marque la création de l’ordre des Hashâshine, connu sous le nom de secte des Assassins, qui inventa le terrorisme et l’assassinat de personnalités comme stratégie politique. Cet ordre, selon Y. B., perdurerait encore aujourd’hui en Algérie. Très exactement à Bouteldja, à 50 kilomètres d’Annaba. Une famille présiderait à son destin : les Ben Djedid. Un homme en serait l’imam : Chadli Benjedid soi-même. La secte, transformée entre temps en une zaouïa, aurait un objectif : restaurer le califat des Assassins sur le Maghreb. Y. B. se met aussi en scène : il reste le seul en Algérie, après l’assassinat d’un ami et d’un religieux, à connaître l’existence de cette secte et à en dénoncer les agissements et les desseins : “Si je savais qui était l’Antéchrist, je savais aussi qu’il ne tenait qu’à moi d’être le Messie. Que la bête se manifeste, je l’attendais”. Voilà pour le côté théâtral et romanesque.

Pour le reste, Y. B. place le lecteur au cœur de l’actualité algérienne et y va de ses “révélations” – toutes aussi invérifiables les unes que les autres mais souvent non invraisemblables –, de la mort de Boumediene aux massacres de civils en 1997-1998, en passant par les assassinats de Kasdi Merbah, Mohamed Boudiaf et autres, ou encore les agissements et manipulations du “cabinet noir, centre occulte du pouvoir réel en Algérie”, où siégeraient Chadli Bendjedid, les généraux Tewfik Médiene, Khaled Nezzar, Larbi Belkheir, et Smaïn Lamari. Selon Y. B., ce sont ces trois généraux, appuyés par Smaïn Lamari, qui auraient pris la décision de “liquider” le président Boudiaf. Par ses imprudentes investigations et sa lutte contre la corruption, il aurait menacé leurs intérêts et un trésor estimé à “environ 65 milliards de dollars épargnés en douze ans”. L’auteur avance même que le président Boudiaf aurait dépêché des officiers algériens auprès de leurs homologues français à Matignon, afin d’obtenir des informations sur les comptes en banque de certaines personnalités et dignitaires algériens (on aimerait savoir si cette rencontre a effectivement eu lieu et qui étaient alors ces “interlocuteurs”).

En 1993, Y. B. reprochait à Tahar Djaout, alors en état de coma profond, de s’être laissé tuer. Si Y. B. est aujourd’hui à Paris, en vie, c’est sans aucun doute grâce à une protection dont il a bénéficié. Sa vie, il la doit à une guerre des services, c’est cette autre révélation qu’il donne sur ses dernières semaines algériennes : condamné à mort par le clan présidentiel pour ses papiers dans El Watan, il aurait bénéficié de la protection d’un autre clan, qui lui aurait non seulement permis de ne pas être tué, mais aussi de quitter le pays lesté d’une valise de documents, qu’il prétend avoir brûlés… Il y a certes du vraisemblable là-dedans. Mais il y a aussi des interrogations (pourquoi cette fable sur l’empoisonnement de Boumediene par Chadli ?) et des commentaires qui appellent des discussions : “Il n’y a pas deux totalitarismes, politique et religieux, se découvrant des intérêts communs et la même foi en l’extermination. Ils sont un, de la même essence, pétris dans la même argile, gorgés du même sang.” Il y a enfin des zones d’ombre : comment se fait-il que le pouvoir occulte ait laissé Y. B. rédiger ses chroniques pendant plusieurs mois ? Et qu’il ne soit pratiquement jamais question du général Mohamed Lamari, pièce maîtresse et incontournable du cercle très fermé des généraux – rappelons qu’il était alors et depuis 1993 le chef d’état-major général de l’armée ? Le livre suscite peut-être davantage d’interrogations qu’il n’apporte de révélations. Mais Y. B. a certainement pris de gros risques et fait preuve à tout le moins de témérité. Car, quels que soient les doutes émis, voilà un homme qui n’hésite pas à nommément désigner et accuser certains généraux algériens, non seulement d’exercer la réalité du pouvoir – ce qui n’est pas une révélation – mais tout bonnement d’être des assassins.

Jean-Claude Lattès, 1999, 190 pages -

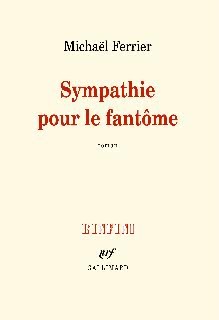

Prix littéraire de la Porte Dorée 2011

Et le gagnant est :

Sympathie pour le fantôme de Michaël Ferrier, "L’Infini", Gallimard!

A découvrir sans attendre, pour celle et ceux qui aurait raté sa sortie.

Voici la présentation de la CNHI (ici).

(Merci pour le commentaire et le judicieux rappel à l'ordre.)

-

Prix littéraire de la Porte Dorée 2011

Remise du Prix littéraire de la Porte Dorée 2011

Jeudi 26 mai 2011, 19:30

Soirée de remise du prix littéraire de la Porte Dorée, qui récompense une œuvre de fiction en langue française abordant le thème de l’exil ou l’immigration.

Le prix littéraire de la Porte Dorée récompense une œuvre de fiction en langue française abordant le thème de l’exil ou l’immigration.

Voici la liste du dernier « carré » des oeuvres sélectionnées :

* La Mecque-Phuket de Saphia Azzeddine, Léo Scheer

* Amours et aventures de Sindbad le Marin de Salim Bachi, Gallimard

* Danbé de Aya Cissoko et Marie Desplechin, Calmann-Lévy

* Samba pour la France de Delphine Coulin, Seuil

* Celles qui attendent de Fatou Diome, Flammarion

* Sympathie pour le fantôme de Michaël Ferrier, "L’Infini", Gallimard

* Blues pour Elise de Léonora Miano, Plon

* Dès que tu meurs, appelle-moi de Brigitte Paulino-Neto, Verticales

La remise du prix littéraire aura lieu en présence des membres du comité de lecture, du jury et des écrivains de la sélection. La chanteuse Aldona, avec Raphaël Dumas à la mandoline et au banjo, offrira un intermède musical, suivi d’une séance de signatures des écrivains sélectionnés.

Le prix 2010 a été décerné à Alice Zeniter pour Jusque dans nos bras (Albin Michel).

Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Palais de la Porte Dorée

293, avenue Daumesnil

75012 Paris

En métro : station Porte Dorée (ligne 8)

En bus : 46 et PC2

http://www.histoire-immigration.fr/ -

Samba pour la France

Delphine Coulin

Samba pour la France Samba est un Malien sans-papiers, installé à Paris depuis une dizaine d’années. Alors qu’il se trouve à la préfecture pour régulariser sa situation administrative, le jeune homme d’une trentaine d’années, travailleur sans histoire, à jour de ses impôts et autres cotisations, est embarqué manu militari par la police et expédié, fissa, au Centre de rétention administrative de Vincennes. Delphine Coulin raconte sa vie et celle de quelques autres immigrés, sans papiers ou non. Pour chacun (l’oncle Lamouna Sow, les Congolais Gracieuse et Jonas ou Wilson, le Colombien) elle remonte au pays laissé derrière soi ; à Bamako la miséreuse, à « l’enfer » congolais, à la violence à Bogota… aux drames des départs choisis ou des fuites forcées. Elle raconte les périples dangereux, souvent meurtriers, les blessures secrètes des âmes et les traces laissées sur les corps par la boucle de ceinture d’un militaire algérien ou les balles de la police espagnole à Melilla. Pour rejoindre l’Europe, il faut en payer le prix. Le prix de la vie parfois.

Samba est un Malien sans-papiers, installé à Paris depuis une dizaine d’années. Alors qu’il se trouve à la préfecture pour régulariser sa situation administrative, le jeune homme d’une trentaine d’années, travailleur sans histoire, à jour de ses impôts et autres cotisations, est embarqué manu militari par la police et expédié, fissa, au Centre de rétention administrative de Vincennes. Delphine Coulin raconte sa vie et celle de quelques autres immigrés, sans papiers ou non. Pour chacun (l’oncle Lamouna Sow, les Congolais Gracieuse et Jonas ou Wilson, le Colombien) elle remonte au pays laissé derrière soi ; à Bamako la miséreuse, à « l’enfer » congolais, à la violence à Bogota… aux drames des départs choisis ou des fuites forcées. Elle raconte les périples dangereux, souvent meurtriers, les blessures secrètes des âmes et les traces laissées sur les corps par la boucle de ceinture d’un militaire algérien ou les balles de la police espagnole à Melilla. Pour rejoindre l’Europe, il faut en payer le prix. Le prix de la vie parfois.

La France consent généreusement les plus dures et les plus sales boulots. Pour autant, personne ne s’en plaint. Les existences sont sans lumière et les lendemains toujours incertains. Les logements suintent la misère, l’humidité et le froid. Il faut vivre reclus, solitaire, « invisible » et continuer à envoyer l’argent au pays. L’honneur l’exige et faire avec l’ingratitude des siens et la filouterie des banques.

Samba Cissé aime la France. Et aussi Gracieuse. Avec les bénévoles de la Cimade, il se bat pour pouvoir rester en république française et éviter l’expulsion car « il ne pouvait pas à la fois aimer la France et la quitter ». C’est d’ailleurs une bénévole de l’association qui raconte son histoire et décrit les irrégularités des procédures, les obstacles administratifs à la régularisation (ici les feuilles d’impôt ne constituent pas des « preuves de vie » suffisantes, on exige des factures, des bulletins de salaires, des relevés bancaires…). Alors Samba glisse vers un peu plus de mensonges, un peu plus d’illégalité, usurpe des identités. La machine infernale est en marche ; elle dépossède de soi, désarticule les existences, morcèle les vies « qui ne forment pas une histoire » et sont imposées « au coup par coup ».

Si l’écriture manque de reliefs, au moins est-ce sans pathos que Delphine Coulin raconte. Elle y montre un sens de l’observation et une capacité à se saisir de mille et un faits de l’actualité ou de l’expérience de chacun pour rendre crédible ses personnages. Elle offre la possibilité de « sentir » quasi physiquement des situations et des lieux (voir les épisodes à la préfecture, au CRA de Vincennes, les descentes de police et autres violences…) et les émotions (peur, culpabilité, colère et révolte).

A l’heure ou l’on entend et lit tout et n’importe quoi, voici un livre qui restitue la dimension humaine d’affaires, d’abord et avant tout, humaines, loin des abstractions de l’incertaine statistique économique et autres quotas d’expulsions, certaines elles. Delphine Coulin aide à dépasser les instrumentalisations politiciennes et les manichéismes idéologiques même si parfois, ils semblent revenir insidieusement : « C’est une guerre. Tu dois te cacher, tu dois résister. Il y a deux camps, avec des idées opposées : la France pays des droits de l’homme, et la France rassisse, moisie. C’est une guerre et nous faisons partie du mauvais camp. »

La migration est un phénomène universel. Entre les chapitres, se glissent quelques pages sur d’autres migrations, considérées, elles, comme « naturelles » : les tortues marines, les hirondelles, le saumon sauvage... Un façon de faire comprendre qu’ « il n’y a qu’un seul monde » et que le mouvement fait partie de la vie .

Le Prix Landerneau crée en 2008 par les Espaces culturels E. Leclerc a récompensé Delphine Coulin, pour ce livre. Elle succède à Kéthévane Davrichewy (La mer noire, Sabine Wespieser, 2010). Deux bonnes cuvées.

Edition du Seuil, 2010, 306 pages, 19€