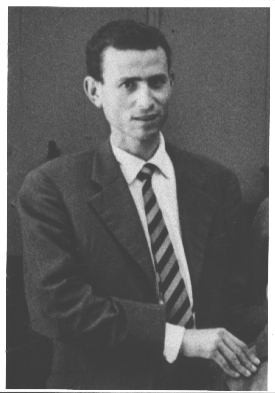

David Albahari

Hitler à Chicago David Albahari est né en 1948 en Serbie. Depuis 1994, il vit à Calgary au Canada. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, la plupart de ses romans ont été traduits en français, ce qui n’est pas le cas de ses nouvelles. Hitler à Chicago ouvre la voie. Les douze récits qui composent ce recueil parlent d’exil, d’identité et de la découverte de la société canadienne. La littérature, le statut de l’écrivain, les références littéraires (Nabokov ou I. B.Singer) sont l’autre thème majeur du livre. À commencer par la nouvelle qui donne le titre du livre. De retour d’un déprimant colloque européen d’écrivains de l’ex-Yougoslavie, l’auteur voyage en relisant un livre de Singer. Sa voisine lui raconte qu’elle a vu, ou cru voir, Hitler à Chicago et, qu’ayant conversé une nuit entière avec Singer, cette histoire d’Hitler à Chicago deviendra, dans une nouvelle du romancier juif, Hitler à New York. « Avez-vous vraiment vu Hitler à Chicago ? » lui demande le narrateur. « Tout un chacun doit voir Hitler une fois dans sa vie, a-t-elle dit. Il n’est pas nécessaire pour cela d’aller à Chicago. » A-t-elle réellement vu Hitler à Chicago ? A-t-elle inventée toute cette histoire ? Ces interrogations, entre fausse naïveté et vraie gravité, rêve et réalité, sont comme des pièges tendus, à l’instar de cette phrase présente dans la dernière nouvelle : « écrire est une illusion, une perte de temps, c’est porter de l’eau à la mer, c’est un vain effort amoureux. »

David Albahari est né en 1948 en Serbie. Depuis 1994, il vit à Calgary au Canada. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, la plupart de ses romans ont été traduits en français, ce qui n’est pas le cas de ses nouvelles. Hitler à Chicago ouvre la voie. Les douze récits qui composent ce recueil parlent d’exil, d’identité et de la découverte de la société canadienne. La littérature, le statut de l’écrivain, les références littéraires (Nabokov ou I. B.Singer) sont l’autre thème majeur du livre. À commencer par la nouvelle qui donne le titre du livre. De retour d’un déprimant colloque européen d’écrivains de l’ex-Yougoslavie, l’auteur voyage en relisant un livre de Singer. Sa voisine lui raconte qu’elle a vu, ou cru voir, Hitler à Chicago et, qu’ayant conversé une nuit entière avec Singer, cette histoire d’Hitler à Chicago deviendra, dans une nouvelle du romancier juif, Hitler à New York. « Avez-vous vraiment vu Hitler à Chicago ? » lui demande le narrateur. « Tout un chacun doit voir Hitler une fois dans sa vie, a-t-elle dit. Il n’est pas nécessaire pour cela d’aller à Chicago. » A-t-elle réellement vu Hitler à Chicago ? A-t-elle inventée toute cette histoire ? Ces interrogations, entre fausse naïveté et vraie gravité, rêve et réalité, sont comme des pièges tendus, à l’instar de cette phrase présente dans la dernière nouvelle : « écrire est une illusion, une perte de temps, c’est porter de l’eau à la mer, c’est un vain effort amoureux. »

Lolita, qui ouvre le recueil, offre d’entrée une clef à l’écriture de D.Albahari : « Chez toi (…), au vide succède un vide plus grand encore, comme une succession ininterrompues de béances, comme si l’écriture, le récit lui-même, n’était que la substitution d’une chute sans fin. »

Cette chute commence avec « un pays qui n’existe plus », elle se poursuit dans l’exil : « en fait, la détermination et la fermeté m’avaient déjà quitté dans l’avion. Pendant le vol alors que je croyais m’éloigner de plus en plus du gouffre bouillonnant en plein effondrement, je m’approchais de plus en plus, sans le savoir, d’un autre abîme, caché en moi, tout aussi bouillonnant et vide, tout aussi criblé de doutes et d’hésitations. »

L’exil c’est encore le vide et la solitude, un passé qui se dérobe, un avenir à construire, une « débâcle » aussi et l’image d’un corps démantelé : « si tu veux savoir quel mot résume ma vie ici, écrivait Zoran à Igor, ce mot c’est : débâcle. Que je marche ou reste immobile, que je sois couché ou assis, que mes yeux soient ouverts ou fermés – je me sens toujours ainsi : comme si des parties de moi-même essayaient de fuir un centre qui, de par la nature des choses, devraient les tenir réunies. »

David Albahari décline avec simplicité mais force, cet exil qui peut être une saison, une couleur, le blanc de la neige, « c’est peut-être à cause de cette blancheur perpétuelle, que les gens de « chez-nous » ne cessent de parler de retour. »

La solitude, la culpabilité et même la trahison hantent celui qui est parti : « pendant que d’autres se battent, m’avait dit mon frère, toi, la queue basse, tu traîne ta chienne et votre portée par-delà l’océan. »

L’exilé découvre « un pays fou », une histoire et un quotidien hantés par la pénétration coloniale, la domination culturelle : « si l’homme blanc ne sait pas quelque chose, (…) est-ce que ça veut dire que personne ne sait rien ? » interroge Nuage d’Orage, un Indien siksika.

Dans la nouvelle, « Un pays fou », il est question d’aliénation, d’un engrenage infernal porté par le rythme torrentueux d’une phrase longue de vingt pages. Sveto et Smilia immigrent au Canada, ils sont emportés par une force qui les dépasse, les privant de toute liberté : « (…) c’est un pays fou, il n’y a pas à dire, sauf qu’il faut y bosser du matin au soir, et ça ne veut pas dire que vous en aurez pour autant plus qu’il ne vous en faut, vous en aurez plutôt moins que plus, ce que Sveto n’arrive vraiment pas à comprendre, mais c’est ça le capitalisme, mon vieux, lui a dit Vasso, au foyer de la communauté confessionnelle serbe (…) » Résultat, ils ne savent même plus pourquoi ils sont venus au Canada…l’exil c’est aussi être exilé à soi-même

David Albahari, l’un des plus importants écrivains serbes de sa génération, décentre le regard et offre à ses lecteurs l’occasion de toucher une réalité qui va au-delà de la question migratoire. David Albahari est un écrivain « qui invente des trucs » des « trucs » pour montrer dans quoi ses contemporains sont immergés. Corps et âmes. Jusqu’à s’oublier. Jusqu’à la folie.

Traduit du serbe par Gojko Lukic, éd. Les Allusifs, 2008, 211 pages, 18 €

Le tao du migrant - Le blog de Mustapha Harzoune - Page 33

-

Hitler à Chicago

-

Petit dictionnaire chinois-anglais pour amants

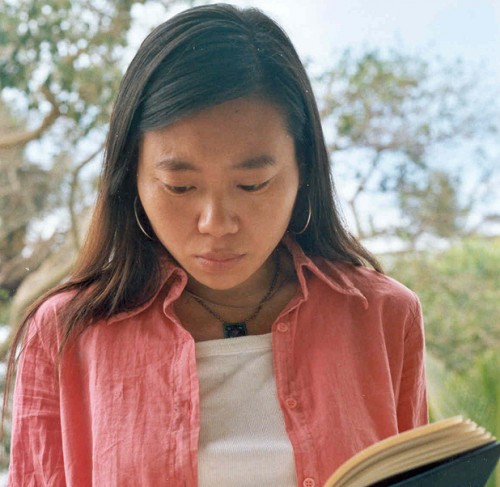

Xiaolu Guo

Petit dictionnaire chinois-anglais pour amants

Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes

Xiaolu Guo, jeune écrivaine et cinéaste chinoise, rapporte ici le journal intime d’une jeune étudiante chinoise à Londres écrit sous la forme d’un abécédaire durant son année d’étude. Au centre de ces notes : la relation que la jeune fille entretient avec un Anglais pur sucre, de vingt ans son aîné, végétarien, indépendant et un brin marginal. L’originalité de ce premier roman tient d’abord à l’écriture : Xiaolu Guo écrit comme parle cette jeune étudiante, avec les mêmes fautes, les mêmes maladresses, les mêmes contresens. Tout cela donne un texte frais et pétillant, candide et sans faux-semblant, impertinent et souvent de bon aloi quand l’observateur étranger pointe du doigt des us inconscients et des coutumes déroutantes« Les choses commencent ainsi, écrit Xiaolu Guo. Par le malentendu » (1). Ici, quand la jeune chinoise entend « je t’invite », elle comprend « tu m’invites de rester dans ta maison ». Et la voilà installée pour un an. Une année entière où les « écarts » culturels, pour reprendre la notion de François Jullien, tournent à plein : notions de respect, de travail, de carrière, d’argent, rapport au temps ou aux « vieilles choses », importance et fonction de la nourriture ou de la médecine, équilibre du « je » et du « nous », et bien sûr… l’amour. La prude chinoise, sans doute travaillée par des siècles de rigueur mandchoue puis d’austérité coloniale et aujourd’hui communiste, découvre l’absence de tabou en matière sexuelle. L’Occident lui fera t-elle redécouvrir des millénaires d’érotologie taoïste ?

Mais le nœud de l’affaire porte sur la conception que l’une et l’autre ont de cette relation. Pour la jeune fille « ensemble » veut dire « ensemble », cette image de la « perfection » se substitue à toute vie privée, la famille annihile tout autre considération individuelle, l’amour prend le pas sur la liberté. Aimer ne se conjugue pas, il n’appartient ni au passé ni à l’avenir, aimer est un état, une situation : « si notre amour existait dans le temps chinois, alors, il durera toujours. Il sera infini. » Et la jeune chinoise parfois de s’emporter : « D’accord, donc l’homme et la femme paient moitié, même quand ils vivent ensemble. Et l’homme et la femme ont leur vie privée et leurs amis privés chacun. L’homme et la femme ont leurs comptes bancaires privés. Est-ce la raison pourquoi les couples occidentaux se séparent facilement et divorcent vite ? »

Mais, une fois le livre refermé, après avoir constaté, au quotidien, in situ, ces écarts culturels entre les sociétés chinoise et britannique, doit-on pour autant faire l’économie de la simple expérience humaine, d’une histoire simple, nue, entre un homme et une femme ? Un homme et une femme ramenés à la proposition de Driss Chraïbi : « L’identité est ce qui demeure primordial le long d’une existence, jusqu’au dernier souffle : la moelle des os, l’appétit flamboyant des organes, la source qui bat dans la poitrine et irrigue la personne humaine en une multitude de ruisseaux rouges, le désir qui naît en premier et meurt en dernier. » (2) L’arbre de la culture ne peut cacher la broussaille et les épines des sentiments, les fragrances et les couleurs des élans. Ou alors l’explication est ailleurs. Dans le ciel : lui est né l’année du Rat, elle l’année de la Chèvre. Inconciliable d’après l’astrologie chinoise. Qu’aurait dit Mme Soleil ?

1- Sur la créativité de l’espace du malentendu voir Le Malentendu, de l’anthropologue italien Franco La Cecla publié chez Balland en 2002.

2- Le Monde à côté, éd. Denoël, 2001.

Traduit de l’anglais par Karine Laléchère, éd.Buchet-Chastel 2008, 330 pages, 21 €

-

L’Immigration ça coûte ou ça rapporte ?

Jean Paul Gourévitch, L’Immigration ça coûte ou ça rapporte ?

Michèle Tribalat, Les Yeux grands fermés. L’immigration en France

Il n’est pas d’usage de commencer la recension d’un livre en citant sa concierge ! Pourtant, le livre de Jean-Paul Gourévitch rappelle cette populaire expression selon laquelle « qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ». Monsieur Gourévitch manie la plume avec habileté : il use de la prétérition comme pas deux. Bien sûr ! Qui oserait mettre en doute la bonne volonté et l’absence de partie pris d’un auteur qui, en posant cette candide question, entend, de toute bonne foi, faire le point sur la présence de l’immigration dans ce pays ? Un pays qui s’est construit depuis au moins deux siècles par et avec l’immigration. Un pays dont les sillons ont été abreuvés du sang et de la sueur de millions d’immigrés aussi profondément que du « sang impur » des illustres petits-fils et arrières petits-fils du Gaulois Vercingétorix ; dont les ancêtres venaient eux aussi d’ailleurs. De cela et de tant d’autres choses, l’esprit comptable ne tient pas compte. Reconnaissons le : tout ne peut être enfermé dans des formules algébriques. « De fait, reconnait l’auteur, les hommes politiques d’extrême droite ont été les premiers à soulever la question des coûts de l’immigration. Leur discours visait explicitement à contingenter voire à supprimer l’immigration. »

Il n’est pas d’usage de commencer la recension d’un livre en citant sa concierge ! Pourtant, le livre de Jean-Paul Gourévitch rappelle cette populaire expression selon laquelle « qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage ». Monsieur Gourévitch manie la plume avec habileté : il use de la prétérition comme pas deux. Bien sûr ! Qui oserait mettre en doute la bonne volonté et l’absence de partie pris d’un auteur qui, en posant cette candide question, entend, de toute bonne foi, faire le point sur la présence de l’immigration dans ce pays ? Un pays qui s’est construit depuis au moins deux siècles par et avec l’immigration. Un pays dont les sillons ont été abreuvés du sang et de la sueur de millions d’immigrés aussi profondément que du « sang impur » des illustres petits-fils et arrières petits-fils du Gaulois Vercingétorix ; dont les ancêtres venaient eux aussi d’ailleurs. De cela et de tant d’autres choses, l’esprit comptable ne tient pas compte. Reconnaissons le : tout ne peut être enfermé dans des formules algébriques. « De fait, reconnait l’auteur, les hommes politiques d’extrême droite ont été les premiers à soulever la question des coûts de l’immigration. Leur discours visait explicitement à contingenter voire à supprimer l’immigration. »Pour autant, « l’information sur les coûts (…) peut-être utile aussi bien à ceux qui favorisent ou considèrent comme un fait acquis le développement (sic) de l’immigration dans la société française qu’à ceux qui souhaitent l’encadrer, la freiner, voire inverser le cours de l’histoire en encourageant les retours au pays ou l’immigration du Nord vers le Sud. » Que les mauvais esprits n’imaginent pas là justement une prétérition, l’art de se mouiller sans prendre une goutte d’eau. Non ! Monsieur Gourévitch appartient peut-être et tout simplement à son temps : le chiffre est omniscient et la suspicion généralisée. Ils tiennent lieu de politique et de savoir-vivre, ce sont là les nouveaux fondements du vivre ensemble.

Mais puisque le président Mitterrand lui-même aurait prédit qu’après lui il n’y aurait que des comptables, eh bien! comptons ! Première surprise à la lecture du livre dont le titre invite à fouiller son porte-monnaie, seuls deux chapitres sur les cinq (faisons grâce de l’intro et de la conclusion) sont là pour tenir la caisse. Il faut dire que l’auteur, et là il est convainquant, commence par recadrer les débats, rappeler quelques définitions, il contextualise et explique sa méthode. Moins convainquant sont les deux derniers chapitres où il évoque « les coûts immatériels » divisés en « défis » (les migrations illégales le racisme et la xénophobie, l’islam, l’échec du métissage social et les risques de ghettoïsation) et en « promesses » qui sonnent parfois comme autant de « défis » : la jeunesse de la population immigrée, l’accès au pouvoir des élites de la diversité, l’importance et le rôle des diasporas en matière d’intégration et d’aide au pays d’origine, la reconnaissance de la diversité culturelle et l’apparition d’une culture alternative.

Autre surprise : qui sont les « immigrés » pour monsieur Gourévitch ? Les immigrés de plus de 18 ans : 4,87 millions ; les enfants d’immigrés de moins de 18 ans nés en France (eh oui) qu’il estime selon une extrapolation personnelle à 2,21 millions et enfin « la population immigrée en situation illégale » estimée, elle, à 535 000. Résultat, pour M. Gourévitch il y aurait en France 7,54 millions d’hommes, de femmes et d’enfants d’origine étrangère soit 12,08 % de la population totale et l’auteur de souligner « on notera que les communautés maghrébines (3,4 millions de membres) et d’Afrique subsaharienne (2,4 millions de membres) représentent à elles deux 5,8 millions de personnes, soit les trois quarts de la population d’origine étrangère et près de 10% de l’ensemble de la population nationale ». Peut lui chaut qu’environ 40% des immigrés sont français par la loi, que les enfants d’immigrés vont se fondre dans le devenir national, ce ne sont, semble-t-il, en fait et en chiffres, que des « Français de papiers », des Français de seconde zone, des Français « entièrement à part », le second collège de la communauté nationale ! Et pourquoi alors ne pas remonter plus avant et compter tous ces Français d’origine étrangère qui étaient, a minima et selon Michèle Tribalat, quelques 14 millions en 1999 ?

Alors ? Les chiffres donc ! Plus exactement « LE » chiffre. Celui qui court sur les blogs et autres forums de discussions. « Eh ! L’immigration ! ça coûte ou sa rapporte ? » Et bien l’immigration, d’après les calculs de monsieur Gourévitch, ça coûte et comme diraient les jeunes de banlieues : « ça coûte grave ! » : 27 milliards d’euros de déficit annuel sans compter les quelques 10 milliards d’euros recensés par l’auteur au titre d’investissements pour réduire la facture « immigration » : l’Aide publique au développement et la politique d’intégration qui comprend le budget de la politique de la ville, celui de l’Education pour les ZUS et autre dépenses de santé (AME).

Pour arriver à ces 27 milliards d’euros, monsieur Gourévitch se veut exhaustif, scientifique, mesuré. Il manie ces chiffres comme de la dynamite, il met des gants, utilise des baguettes et tout le toutim. Et quand il ne possède pas de données ou des approximations nationales, il extrapole à partir de la Seine Saint-Denis, le 93 donc, le 9-3. Le sujet est explosif !

Résumons : côté coût l’auteur arrive à la somme de 72 milliards d’euros. Il additionne les coûts en matière de sécurité et de budget ministériel (5,2 milliards), les coûts de la fraude fiscale (13,6 milliards y compris la contrefaçon et la resquille à la RATP !), le coût de la protection sociale (51,6 milliards, dont plus de 20 milliards pour des dépenses de santé que l’auteur suppose au même niveau que l’autochtone et plus de 16 milliards au titre des prestations vieillesse), enfin il retient des coûts éducatifs pour les étudiants étrangers (1,8 milliard d’euros, des étudiants que bien des pays développés cherchent à attirer chez eux, on se demande pourquoi ?).

Quid des recettes ? Elles s’élèveraient à 45,2 milliards d’euros. Elles comprennent un peu plus de 12 milliards de contributions sociales et 33,2 milliards de recettes fiscales (dont 16,7 milliards de TVA et 6,8 milliards de fiscalité locale).

Premier constat, sauf erreur, monsieur Gourévitch additionne torchons et serviettes. En l’occurrence contribuables et salariés. Il y a d’un côté la fiscalité, ce que chaque contribuable paie en impôt à l’Etat ou aux collectivités locales, quand ils ne s’esbignent pas à l’étranger, et de l’autre le Régime général (avec ses branches « maladie », « vieillesse », « famille »…) et le régime d’assurance chômage dont les caisses sont alimentées par les cotisations sociales acquittées notamment par les salariés et leurs employeurs.

Qu’apporte cette distinction ? Elle montre d’abord que sur le plan fiscal, et compte tenu même des chiffres de monsieur Gourévitch, l’immigration rapporte (12,3 milliards). La somme des dépenses (sécurité, ministère, fraudes fiscales et autres cout éducatifs) s’élève à 20,7 milliards là où les contributions fiscales dépassent les 33 milliards d’euros.

Elle montre aussi que le « déficit d’exploitation » de l’entreprise « immigration » porte sur les dépenses sociales et notamment sur les dépenses de santé et de vieillesse.

Elle montre enfin que, et toujours selon les chiffres de monsieur Gourévitch, les 51,6 milliards de dépenses au titre de la protection sociale correspondent à 9,8 % des 526,2 millions des dépenses nationales donc, en deçà des 12,08 % de la population d’origine étrangère ici comptabilisée et même légèrement en deçà des 10% des seules « communautés maghrébines et d’Afrique subsaharienne » qu’affectionne l’auteur. Si, à croire notre auteur, le budget des dépenses sociales des populations d’origine étrangères est déficitaire, il ne l’est pas outre mesure. Il participe, à hauteur de son poids démographique, au déficit général : alors sont ce les immigrés et demain peut-être les retraités, les malades, les actifs, les femmes ou les jeunes qui sont responsables ou la logique et les ressorts d’un système qui a besoin d’être redynamisé ? Et en matière d’immigration, ne conviendrait-il pas aussi de se pencher sur l’efficacité des politiques mises en œuvres depuis des décennies ? C’est d’ailleurs une initiative prise par des députés de l’opposition mais aussi de la majorité, en lançant « un audit de la politique d’immigration ».

Non ! Monsieur Gourévitch, lui, insiste : « une analyse plus fine montrerait que ce sont les familles originaires du continent africain qui génèrent la presque totalité du déficit des comptes de l’Etat. C’est aussi la population la plus touché par le chômage, qui a le plus faible taux d’activité, le moins de revenus et le plus grand nombre d’enfants ». A ce compte, les chiffres étant de dociles marionnettes aux mains d’habiles ventriloques, on finirait pas applaudir à la récente proposition des 125 députés algériens visant à criminaliser le colonialisme ou les militants qui en appellent à l’ouverture d’un fonds de compensation pour les descendants de victimes de l’esclavage et du colonialisme.

L’auteur aurait peut-être pu orienter la réflexion en ce qui concerne les étrangers et autres immigrés, tenter d’expliquer des situations particulières. Non ! Rien sur le vieillissement d’une population qui, avant de subir le poids de l’âge, a été jeune et dynamique, a travaillé (et cotisé !) et qu’on est même parfois allez « recruter » de l’autre côté de la Méditerranée ou en Asie (voir le récent livre de Pierre Daum, Immigrés de force. Les travailleurs indochinois en France 1939-1952 paru chez Solin-Actes-Sud). Rien sur les heures de travail et les heures supplémentaires non déclarées par les employeurs comme témoignent aujourd’hui d’honorables chibanis. Rien sur l’espérance de vie des immigrés comparée à la moyenne nationale. Rien ou pas grand chose sur les emplois et le niveau des rémunérations des immigrés qui pourrait éclairer le faible volume des cotisations sociales. Rien non plus sur le travail clandestin (Gourévitch estime tout de même le manque à gagner en cotisations à 7,1 milliards d’euros) qui est moins le résultat d’un choix que d’une situation souvent imposée. Rien ou si peu sur les discriminations pour expliquer les taux d’inactivité et de chômage. Rien sur les quelques sept millions d’emplois qui sont fermés aux étrangers non communautaires. Rien sur les conditions de travail et cette aujourd’hui fameuse « pénibilité » qui pourraient expliquer bien des problèmes de santé (monsieur Gourévitch chiffre bien le « stress » que l’immigration causerait spécifiquement aux forces de l’ordre, policiers et gendarmes, soit 79,6 millions d’euros). Rien sur les allégements des charges sur les bas salaires payées par les entreprises et son incidence sur le montant des cotisations, rien demain sur le manque à gagner pour les caisses de l’auto-entreprenariat, etc.

Mais le plus troublant, c’est sans doute l’originalité des conclusions et de la démarche de l’auteur. A lire Les Yeux grands fermés, le dernier livre de Michèle Tribalat, auteur rigoureux, qui ne dédaigne pas croiser le fer et que l’on ne peut soupçonner « d’immigrationnisme », force est de constater que toutes les études sur ces questions, études européennes ou nord-américaines, en arrivent à la conclusion que les incidences de l’immigration sur les comptes publiques, mais aussi sur la croissance, sont quasi inexistantes, dérisoires, marginales. « Globalement, qu’il soit positif ou négatif, l’effet sur les finances publiques est faible, quel que soit le scénario » (page 92).

Mais le plus troublant, c’est sans doute l’originalité des conclusions et de la démarche de l’auteur. A lire Les Yeux grands fermés, le dernier livre de Michèle Tribalat, auteur rigoureux, qui ne dédaigne pas croiser le fer et que l’on ne peut soupçonner « d’immigrationnisme », force est de constater que toutes les études sur ces questions, études européennes ou nord-américaines, en arrivent à la conclusion que les incidences de l’immigration sur les comptes publiques, mais aussi sur la croissance, sont quasi inexistantes, dérisoires, marginales. « Globalement, qu’il soit positif ou négatif, l’effet sur les finances publiques est faible, quel que soit le scénario » (page 92).Et côté méthode, Michèle Tribalat s’appuie sur des études autrement sérieuses. Même si la multiplication des hypothèses fragilise d’autant les résultats de ces modèles économétriques, les économistes et autres démographes cités prennent en compte, eux, bien des variables pour déterminer l’effet de l’immigration sur les comptes publiques, sur la richesse nationale ou sur les salaires : nombre de générations, distinction entre le court et le long terme, caractéristiques des différentes immigrations, niveau de qualification, âge, sexe, taux d’emploi, fixité ou non de certaines dépenses publiques (comme le budget de la défense), âge d’arrivée dans le pays d’accueil, comportement d’épargne, de consommation etc. Finalement, comme l’écrit Michèle Tribalat « l’immigration prise globalement, ça n’existe pas ». Des distinctions sont à opérer dans le temps, entre les différentes vagues d’immigration comme dans les caractéristiques de chaque migration. Elle rappelle notamment que le niveau de qualification détermine des différences en terme de taux d’emploi et de niveau de rémunération qui expliquent à leur tour, les incidences positives ou négatives sur les comptes de la nation. Rien de vraiment surprenant en soi.

En résumé, à la différence des conclusions de monsieur Gourévitch, pour Michèle Tribalat, l’immigration ne rapporterait rien… mais ne coûterait rien non plus. Ces modèles d’une autre complexité, ces équations aux multiples variables finissent par faire ressembler les comptes de monsieur Gourévitch à des additions sur un coin de nappe en papier(1).

Conséquente avec elle-même, Mme Tribalat en tire comme enseignement le fait que si l’immigration n’est ni une charge ni une aubaine, on ne peut dès lors prétendre que les immigrés seraient la solution aux problèmes du financement des retraites, au vieillissement de l’Europe ou un recours pour « booster » la croissance. Monsieur Gourévitch lui, cherche au contraire, une solution.

« L’immigration apparaît comme une charge financière pour l’Etat qui l’accueille (sic) » une charge de 37,7 milliards (27,075 milliards + 10,245 milliards au titre des dépenses d’investissement en intégration et en APD). Alors l’auteur y va de ses propositions pour parvenir à équilibrer les comptes et sans doute justifier la présence de ces hommes et de ces femmes venus d’ailleurs. Pour combler les déficits, il retient quatre hypothèses : réduire le chômage des immigrés (1 point par an), augmenter le revenu de la population immigrée (+ 1% par an), faire venir 100 000 nouveaux migrants de plus de 18 ans, célibataires bien sûr, et actifs (mais il faudrait 7 millions d’immigrés et attendre … 70 ans) ou régulariser chaque année quelques 30 000 Sans-papier, toujours célibataires et toujours aussi vaillants ! A l’arrivée il faudrait régulariser plus d’1,3 millions de Sans-papiers et attendre 44 ans pour, selon l’auteur, résorber le déficit initial.

Comme tous ces scénarios sont irréalistes, absurdes ou insuffisants en soi, pourquoi ne pas les combiner ? Il ne faudrait plus alors que huit années pour rétablir les comptes de l’immigration, et pour le reste, faire baisser le chômage, augmenter les rémunérations, facile, non ? Après la prétérition, monsieur Gourévitch qui vient de participer aux « assises contre l’islamisation de l’Europe » organisées par les associations Riposte laïque et le Bloc identitaire, devient un maître de l’apagogie ! Puisqu’il ne peut ou ne veut dire ouvertement que les immigrés seraient une charge pour les Français pure sucre, il démontre, sans en avoir l’air, qu’aucune solution n’existe pour retourner la situation. Alors que fait-on de ces pauvres bougres, Français de papiers et autres étrangers ?

Sur ce sujet, Abdelmalek Sayad écrivait : « rationaliser dans le langage de l’économie un problème qui n’est pas (ou pas seulement) économique mais politique, revient à convertir en arguments purement techniques des arguments éthiques et politiques. » Et pour être tout à fait clair, il ajoutait : « l’exercice comptable (…) ne saurait se réduire à ce qu’il croit et veut être, une simple technique visant à « rationaliser les choix » des décisions à prendre. Parce qu’il s’applique à une population jouissant d’un statut particulier, il n’a rien de commun avec tel ou tel exercice analogue portant sur un autre groupe : alors que, quand il s’agit, par exemple, de la petite enfance, des jeunes ou des personnes âgées, la question posée est seulement de prévoir et de dégager les moyens que requiert le traitement qu’on veut réserver à la population concernée, dans le cas de la population immigrée, il s’agit de juger des profits et des coûts qui consiste à recourir à l’immigration, c’est-à-dire de l’existence ou de la « disparition » de la population immigrée. » Sayad le disait mieux, beaucoup mieux. Mais il ne disait pas autre chose que ce que dit ma concierge !

Sur ce sujet, Abdelmalek Sayad écrivait : « rationaliser dans le langage de l’économie un problème qui n’est pas (ou pas seulement) économique mais politique, revient à convertir en arguments purement techniques des arguments éthiques et politiques. » Et pour être tout à fait clair, il ajoutait : « l’exercice comptable (…) ne saurait se réduire à ce qu’il croit et veut être, une simple technique visant à « rationaliser les choix » des décisions à prendre. Parce qu’il s’applique à une population jouissant d’un statut particulier, il n’a rien de commun avec tel ou tel exercice analogue portant sur un autre groupe : alors que, quand il s’agit, par exemple, de la petite enfance, des jeunes ou des personnes âgées, la question posée est seulement de prévoir et de dégager les moyens que requiert le traitement qu’on veut réserver à la population concernée, dans le cas de la population immigrée, il s’agit de juger des profits et des coûts qui consiste à recourir à l’immigration, c’est-à-dire de l’existence ou de la « disparition » de la population immigrée. » Sayad le disait mieux, beaucoup mieux. Mais il ne disait pas autre chose que ce que dit ma concierge !1- Mentionnons aussi le rapport dirigé par le professeur X. Chojnicki, maître de conférence à Lille 2, remis en juillet 2010 au ministère des Affaires sociales qui aboutit lui, pour l’année 2005, à un impact positif de l'immigration sur le budget de 4 milliards d'euros...

Édition Larousse. Collection « À dire vrai », 2009, 160 pages, 9, 90 €

Édition Denoël, 2010, 222 pages, 19 €

-

Maghreb des livres 2011

L’association Coup de soleil organise le 17e édition du Maghreb des livres avec cette année à l’honneur les lettres tunisiennes :

samedi 5 février 2011, de 11h à 21h

&

dimanche 6 février 2011, de 10h à 20hà

l’Hôtel de ville de Paris

3 rue Lobau, Paris 4e

Entrée libre

Au programme:

- Une grande librairie (près de 6.000 livres relatifs au Maghreb et à l’intégration)

- Quelque 136 auteurs venus de France ou du Maghreb, qui participeront à des dédicaces, des entretiens, des cafés littéraires.

- Des tables-rondes réunissant universitaires et journalistes sur le Maghreb, l’Histoire, l’intégration et la littérature.

- Des rencontres entre auteurs, réalisateurs et lycéens

- Des hommages à de grandes figures récemment disparues.

- Des expositions de tableaux et de photographies, de la calligraphie et du dessin de presse.

Programme disponible sur le site de l’association : http://www.coupdesoleil.net/rubriques.php?id=316 -

Prix de la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration

Petite information pour le premier week-end de février. Outre le Maghreb des livres, consacré cette année à la Tunisie (le hasard fait bien les choses) et qui revient à la Mairie de Paris, dans le cadre du Prix de la Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration, qui récompense un roman ou un recueil de nouvelles ayant pour thème l'exil, Le Café littéraire de la Cité a décidé d'inviter les écrivains en lice pour ledit prix, histoire de les entendre et de discuter avec eux.

Les rencontres se déroulent à la

Médiathèque de la CNHI de 17 h à 18 h 45.

L'entrée y est libre dans la limite des places disponibles (cela ve de soi)

Ce samedi 5 février à 17 heures, sont invités :

Fatou Diome pour Celles qui attendent (Flammarion)

Salim Bachi pour Amours et aventures de Sindbad le marin (Gallimard)

Brigitte Paulino-Neto pour Dès que tu meurs, appelle-moi (Verticales)

Pour info: Le Prix sera remis le jeudi 26 MAI À 19h30

Ayant pour thème l’exil, «qu’il soit volontaire ou imposé, intime, économique ou politique», le prix de la Porte Dorée lancé en 2010 par la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est doté de 4000 euros et récompense un récit écrit en français.

Il a été attribué pour la première fois le 12 juin 2010 à Alice Zeniter

pour son roman Jusque dans nos bras (Albin Michel) par un jury composé de Mohamed Kacimi, écrivain, Mehdi Charef, écrivain et cinéaste, Arlette Farge, historienne, Mehdi Lallaoui, cinéaste, Florence Lorrain, libraire, Alain Mabanckou, écrivain, Valérie Marin La Meslée, critique littéraire au Point et au Magazine Littéraire, Léonora Miano, écrivain, Jacques Toubon, président du conseil d’orientation de la Cité et Henriette Walter, linguiste.

-

Les Bains de Kiraly

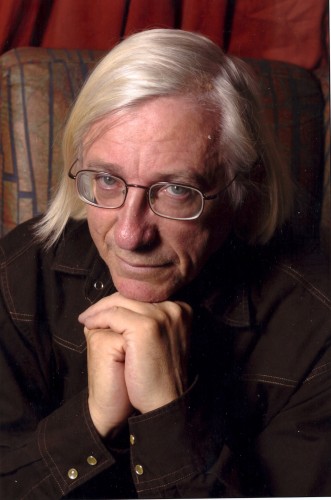

Jean Mattern

Les Bains de Kiraly

Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.

Mémoire et quête des origines sont censées constituer le fil conducteur de ce premier roman, court mais dense, écrit avec élégance et sensibilité par Jean Mattern, par ailleurs directeur de collection chez Gallimard. Mémoire et quête des origines mais aussi et peut-être surtout, les ravages que le silence, les non-dits, les trous de mémoire infligent à une vie. A l’identité qui, pour être un devenir, a aussi besoin de s’accrocher à quelques certitudes.De certitudes, Gabriel, le narrateur n’en a aucune. Il ne sait rien des origines judéo-hongroises de sa famille. Et la mort accidentelle de sa sœur a laissé chez l’enfant un vide nourri d’absence et de culpabilité. Le silence de ses parents, ces « blancs », toujours là, enfermeront Gabriel lui-même dans un silence maladif, lesté pour tout héritage paternel de la parole de Job : « Dieu a donné, Dieu a repris ». Un peu court pour faire le deuil de sa sœur, un peu court pour vivre, un peu court pour « être un père pour notre enfant ». Car Gabriel, après s’être réfugié derrière les mots et les langues des autres - comme traducteur -, a cru que la sémillante Laura le convertirait au bonheur. « Et jusqu’à l’annonce de sa grossesse, elle avait presque réussi sa mission. » L’arrivée de cet enfant provoque chez Gabriel un sentiment où la panique se mêle à l’absurdité et au réveil des peurs enfouies. Il s’enfuit, abandonnant épouse, enfant, et l’ami Léo.

Difficile de saisir les ressorts qui poussent Gabriel vers de lointaines et incertaines origines. De deux choses l’une, où ici le livre ne convainc pas ou alors, cette faiblesse indique justement que le véritable propos de l’auteur est ailleurs. « On ne devient pas juif par trois certificats de baptême » dit Gabriel lui-même. Il semble plus instructif alors de déplacer la question : peut-on se remettre d’un défaut de mémoire, d’un traumatisme laissé à vif faute d’attentions, et passer à autre chose, c’est-à-dire rester disponible à la vie ? A soi ? Jean Mattern répond ici par la négative. Faute de savoir que faire de ces « ombres » surgies du passé familial, faute de « comprendre », Gabriel est condamné à l’errance.

Edition Sabine Wespieser 2008, 133 pages, 17€

-

L’Éclat dans l’abîme

Manuel Rivas

L’Éclat dans l’abîme. Mémoire d’un autodafé

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.Au cœur de cette histoire il y a deux hommes que tout oppose, Samos Ricardo, juge bibliophile, ci-devant chef de l’autodafé, pro-nazi admirateur de Carl Schmitt, de l’autre, Hector Rios, procureur de la défunte République, devenu auteur clandestin de livres de Far West et rédacteur d’une Dramatique histoire de la culture. Les trajectoires de ces deux amis d’enfance ont divergé. L’un est devenu un dignitaire du régime franquiste, l’autre un reclus, fou de littérature prodiguant quelque enseignement…

Autour du premier gravitent sa mystérieuse épouse, Chelo Vidal, son fils Gabriel mais aussi Dez le chef de la Censure ou Ren, le phalangiste, inspecteur à la Brigade d’investigation policière. Autour du second, il y a Catia, sa nièce, et les élèves de La Rose Sténographique : Tito Balboa, le journaliste stagiaire, Paul Santos, le jeune inspecteur et Gabriel Samos, le propre fils du juge. Dans les rues de la Corogne, on croise Vicente Curtis l’ancien boxeur ; Terranova, le chanteur ; Silvia la couturière, qui, pour sortir de l’enfer franquiste, accepte de faire, pour les autorités de la ville, un travail particulier, ou encore Polca, un des fossoyeurs des livres morts, toute sa vie meurtri de ne pas avoir rendu un ouvrage emprunté à la bibliothèque : L’Homme invisible d’Élisée Reclus…

La Corogne c’est aussi des lieux : l’athénée L’Éclat dans l’abîme, l’académie de danse, le port et surtout le 12 de la rue Panadeiras, la demeure de Santiago Casarès, le père de Maria Cazarès, que le lecteur retrouve des années plus tard à Paris. Tous les livres de son père sont « décédés ». Quelques-uns qui ont « survécu », lui reviennent.

Livre admirable sur l’histoire espagnole, la mémoire des victimes, cette mémoire qui n’en finit pas de se rappeler au mauvais souvenir des vivants. Ici les livres, les mots, le langage deviennent des êtres incarnés, des coupables, qu’on arrête, qu’on assigne à résidence… Des êtres de mémoires, imprévisibles et dangereux. « Ce n’est pas si facile de fixer les limites à des mots. Les mots sont comme les cafards et les souris qui se déplacent sous terre, le long des égouts et entre les tombes. Comme les insectes. Les bactéries. C’est facile de fixer ses limites à un homme, mais ce n’est pas si facile de fixer leurs limites à des mots. Le silences, les pauses font partie du langage. Un homme silencieux, si c’est quelqu’un d’honnête, est un homme dangereux ».

Traduit de l’espagnol par Serge Mestre, édition Gallimard 2008, 681 pages, 25 €

-

Le Métissage par le foot

Yvan Gastaut

Le Métissage par le foot. L’intégration, mais jusqu’où ?

L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente.

L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente.1998 est pris comme en sandwich entre mélasse et moisissure. La mélasse c’est cette « crise morale lancinante » qui frappe la France depuis le choc pétrolier de 1973-1974. Une crise marquée par les débats récurrents sur l’immigration, la lutte des Sans papiers de Saint Bernard, la montée du Front National, des sentiments xénophobes révélés par les instituts de sondages, les inquiétudes nées de la délinquance dans les banlieues ou de la montée de l’intégrisme musulman et des affaires du voile…

La moisissure, c’est bien sûr ce retour de cette « France moisie », diagnostiqué par Philippe Sollers dans Le Monde du 28 janvier 1999, qui siffle, plus vite que tout le monde, la fin de la récré ! La gueule de bois du second tour des présidentielles d’avril 2002, plus que les ridicules incidents qui perturbèrent le premier match de football entre la France et l’Algérie, lui donne raison.

Entre, il y aura eu quatre années d’euphorie, de liesse populaire. Une France rassemblée. Ce que l’auteur nomme « le moment antiraciste », « la face claire et ouverte d’une opinion publique sensible à la diversité culturelle », un siècle après le « moment antisémite » de l’affaire Dreyfus.

1998 serait alors une joyeuse « parenthèses antiraciste », un « moment » de « recomposition et d’unité » jusqu’à ce que, juste après le 11-Septembre, le match « France-Algérie sonne la fin de l’épisode festif lié à une équipe de France victorieuse et par conséquent vue sous le bon côté de sa pluralité ». Le glas sonnera définitivement pour cette équipe avec la déroute à la Coupe du monde de 2002.

Un temps donc, la France fut « plurielle et festive, à l’image de son équipe de football, libérée de toute idéologie ». La Marseillaise était chantée partout et par tous. Et, Yves Gastaut montre, avec force citations, que tout le monde y est allé de son couplet : journalistes, intellectuels et bien sûr politiques jamais en retard d’une tribune.

Pourtant, les ambiguïtés sont nombreuses. A commencer par le retard à l’allumage. « Il a fallu que les Bleus connaissent le succès sur le terrain pour que la passion s’exprime, mettant en scène la fraternité comme valeur de référence. » La « passion » s’est donc exprimée ex-post. Avec le succès. Rien de spontané, donc. C’est la victoire et peut-être moins l’équipe qui a galvanisé le public, même si la dynamique victorieuse a été portée par cette équipe-là. On oublie aujourd’hui qu’au soir de la demi-finale, le quotidien l’Équipe titrait : « public seras-tu là ? ».

Alors, victoire du métissage ou victoire de la France qui gagne ? Les deux mon capitaine ! mais alors dans quelle proportion et surtout quelle dynamique prend le pas sur l’autre ? « Dans la célébration de la France plurielle, la confusion règne entre la valorisation des identités spécifiques ou au contraire l’oubli des différences en vue d’un projet commun ». Les slogans, les rires et les joies rassemblaient des « progressistes, partisans d’une société plus ouverte à la diversité » et des « conservateurs, attentifs aux valeurs traditionnelles de la France. » Le principe de réalité sur l’intégration ou sur le rôle d’un modeste ballon rond comme facteur d’unité nationale retrouvée était porté par quelques voix (Henri Amouroux, Alain-Gérard Slama, Alain Finkielkraut ou plus à gauche, Benjamin Stora, Zaki Laïdi, Denis Sieffert ou Jean-Marie Brohm).

Aujourd’hui, « contrairement à la génération Zidane », les Ben Arfa, Benzema et autre Nasri « font peu de cas de leur ascendance familiale et apparaissent aux yeux du public comme des Français à part entière ». Et si c’était cela l’apport de 1998 : la modification du regard, un déplacement de la frontière entre nous et les Autres, tant chez le public que chez les joueurs issus de l’immigration ?

Préface de Lilian Thuram. Edition Autrement, 2008, 181 pages, 17€

-

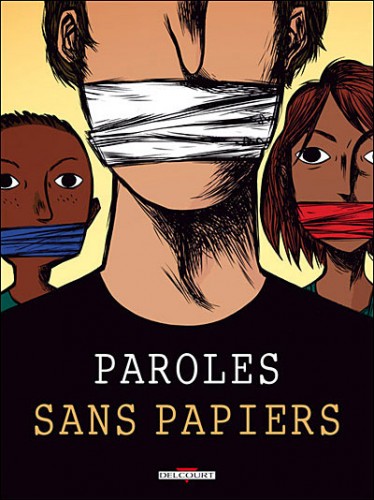

Paroles Sans papiers

Paroles Sans papiers (Collectif)

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».

L’ouvrage s’ouvre d’ailleurs sur une préface pugnace d’Emmanuelle Béart, déjà présente aux côtés des Sans-papiers en 1996 lors de l’évacuation manu militari de l’église Saint-Bernard suivie du témoignage de José Munoz, dessinateur d’origine argentine. Il se referme sur un petit dossier d’une dizaine de pages consacré à l’immigration en France et tout spécialement aux Sans-papiers (chronologie des luttes, évolution juridique, mesures policières, réalité et fantasmes…).Au cœur de l’ouvrage, les récits-dessins sont signés Lorenzo Mattotti, Gipi, Frederik Peeters, Pierre Place, Alfred, Brüno, Kokor, Jouvray et Cyril Pedrosa. L’ensemble est plutôt une réussite, même si parfois le côté militant et donc par trop démonstratif, dérange.

Qu’elles soient Congolaises, Sénégalaise ou Tchétchènes, qu’ils soient Brésilien, Ivoirien, Marocain ou Algérien, tous racontent les raisons de leur départ, de leur fuite parfois, les longues marches, la faim, la peur, l’hostilité permanente, les violences et les vols subis, les viols, la mort aussi. Martine, Serge, Raissa, Malika, Joao, Mariem, Brahim ou Osmane témoignent de l’incroyable indifférence des hommes aux souffrances d’autres hommes. « J’ai dit ma peine à qui n’a pas souffert et il s’est ri de moi (…) » dit la sagesse kabyle qui en connaît un rayon sur les limites de l’espèce humaine…

Débarqués en France signifie que l’on a réussi à sortir vivant d’un périple de plusieurs milliers de kilomètres, échapper à l’armada policière des États du Sud qui veille sans ménagement, et enfin, à s’extraire de la grande lessiveuse méditerranéenne. A-t-on pour autant atteint l’Eldorado ? Rien n’est moins vrai ! Ce qu’il est montré ici, ce sont les journées sans soleil, les intérieurs froids et miteux, la clandestinité et la peur au ventre, un horizon désespérément noir à l’image de la tonalité dominante des dessins. Pour certaines, le rêve de l’Eldorado hexagonal débouche sur le cauchemar de la prostitution ou de l’esclavage. Tous racontent la dépossession de soi et de son identité et la confrontation avec une logique politico-administrative sourde à la souffrance d’hommes, de femmes et d’enfants dont le seul crime est de se débattre pour trouver une place, une petite place, sur cette terre devenue partout inhospitalière.

Edition Delcourt, 2007, 72 pages, 14, 95 €

-

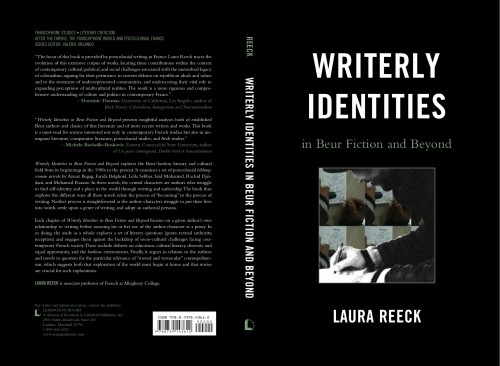

Laura Reeck : Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond

Pour les lecteurs en langue anglaise voici un livre qui devrait intéresser celles et ceux qui se passionnent pour les auteurs français dont les thèmes de prédilection portent sur l’immigration, les questions culturelles et identitaires, la banlieue ou la relégation sociale, la langue comme territoire et comme identité... Autant de questions (et d’œuvres) qui pourraient bousculer le bon ordonnancement de la société, une certaine doxa imperméable aux mouvements des hommes et des idées et aider à réfléchir à la place ou au rôle de la fiction, de la littérature, dans nos quotidiens.

L’auteure, Laura Reek, professeure associée au Allegheny College étudie ici les romans de Azouz Begag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar, Saïd Mohamed, Rachid Djaïdani, et Mohamed Razane. Un regard excentré, américain, sur un pan entier de la littérature française par trop délaissé… « at home ».

On y reviendra…

Voici ce que dit la quatrième de couverture :

“The focus of this book is provided by postcolonial writing in France. Laura Reeck traces the evolution of this extensive corpus of works, locating these contributions within the context of contemporary cultural, political, and social challenges associated with the unresolved legacy of colonialism, arguing for their pertinence to current debates on republican ideals and values and to the treatment of underrepresented communities, and underscoring their vital role in expanding perceptions of multicultural realities. The result is a more rigorous and comprehensive understanding of culture and politics in contemporary France.” — Dominic Thomas, University of California, Los Angeles, author of Black France: Colonialism, Immigration, and Transnationalism

“Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond presents insightful analyses both of established Beur authors and classics of that literature and of more recent writers and works. This book is a must-read for anyone interested not only in contemporary French studies but also in immigrant literature, comparative literature, postcolonial studies, and Arab studies.” —Michele Bacholle-Boskovic, Eastern Connecticut State University, author of Un passé contraignant: Double bind et transculturation

Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond explores the Beur/banlieue literary and cultural field from its beginnings in the 1980s to the present. It examines a set of postcolonial bildungsroman novels by Azouz Begag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar, Saïd Mohamed, Rachid Djaïdani, and Mohamed Razane. In these novels, the central characters are authors who struggle to find self-identity and a place in the world through writing and authorship. The book thus explores the different ways all these novels relate the process of “becoming” to the process of writing. Neither process is straightforward as the author-characters struggle to put their lives into words, settle upon a genre of writing, and adopt an authorial persona.

Each chapter of Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond focuses on a given author’s own relationship to writing before assessing his or her use of the author-character as a proxy. In so doing, the study as a whole explores a set of literary questions (genre, textual authority, reception) and engages them against the backdrop of socio-cultural challenges facing contemporary French society. These include debates on education, cultural literacy, diversity and equal opportunity, and the banlieue environment. Finally, it argues in relation to the authors and novels in question for the particular relevance of “rooted and vernacular” cosmopolitanism, which suggests both that exploration of the world must begin at home and that stories are crucial for such explorations.

Laura Reeck is associate professor of French at Allegheny College.

Lexington Books - A division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

4501 Forbes Boulevard, Suite 200 Lanham, Maryland 20706

1-800-462-6420 - www.lexingtonbooks.com