Le roman du 17 octobre 1961

"Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression, reconnaît François Hollande, selon un communiqué de l'Elysée. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes." Voilà qui est dit, voilà peut-être qui ouvre une autre page de cette histoire nationale trop longtemps cachée ou niée. Pas par les historiens qui ont fait depuis plusieurs décennies leur travail. Pas par les associations et quelques personnalités qui sont aux premières lignes et des premières heures de ce combat pour la mémoire et la reconnaissance (on pense à Mehdi Lallaoui ou Samia Messaoudi). Mais plutôt par les responsables politiques. Si localement des avancées ont été constatées, au niveau national, le silence des autorités devenait assourdissant. Ce 17 octobre 2012, François Hollande a déchiré ce voile de mutisme qui, comme un autre linceul recouvrait, depuis 51 ans, les corps des victimes du 17 octobre 1961.

"Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression, reconnaît François Hollande, selon un communiqué de l'Elysée. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes." Voilà qui est dit, voilà peut-être qui ouvre une autre page de cette histoire nationale trop longtemps cachée ou niée. Pas par les historiens qui ont fait depuis plusieurs décennies leur travail. Pas par les associations et quelques personnalités qui sont aux premières lignes et des premières heures de ce combat pour la mémoire et la reconnaissance (on pense à Mehdi Lallaoui ou Samia Messaoudi). Mais plutôt par les responsables politiques. Si localement des avancées ont été constatées, au niveau national, le silence des autorités devenait assourdissant. Ce 17 octobre 2012, François Hollande a déchiré ce voile de mutisme qui, comme un autre linceul recouvrait, depuis 51 ans, les corps des victimes du 17 octobre 1961.

Le Monde du 17 octobre montre que les choses semblent bouger : le Sénat étudiera mardi 23 octobre, en séance publique, une proposition de résolution du groupe communiste "tendant à la reconnaissance de la répression du 17 octobre 1961". Cette proposition avait été déposée par Nicole Borvo Cohen-Seat, ancienne sénatrice de Paris, et plusieurs de ses collègues communistes. Ses auteurs souhaitent la reconnaissance par la France de "la réalité des violences et meurtres commis à l'encontre de ressortissants algériens à Paris et dans ses environs lors de la manifestation du 17 octobre 1961" et la réalisation d'un lieu du souvenir à la mémoire des victimes. A l'Assemblée nationale, François Asensi (Front de gauche), a annoncé mercredi, lors d'un débat sur les questions européennes, que son groupe déposait une proposition analogue à celles des sénateurs communistes. "Son adoption serait un geste de concorde à l'adresse du peuple algérien, ce peuple ami", a-t-il déclaré.

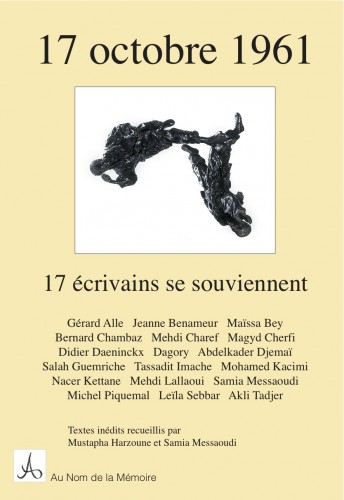

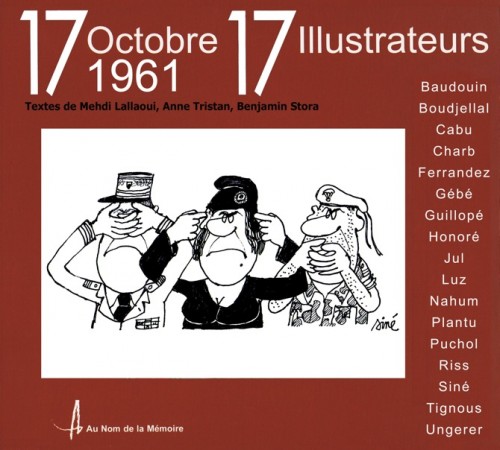

Dans le recueil 17 octobre – 17 écrivains (Au Nom de la Mémoire, 2011), Salah Guemriche rappelle qu’un « sondage du CSA (du 13 octobre 2001 pour L’Humanité Hebdo) nous apprenait comment le 17 octobre 1961 était perçu chez les Français : « Moins d’un Français sur deux a "entendu parler" de la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961, et seul un sur cinq sait "de quoi il s'agit", tandis qu'une majorité de l'opinion ignore tout de l'événement. Cette faible notoriété n'empêche pas 45 % des personnes interrogées d'estimer qu'il s'agit d'"un acte condamnable que rien ne peut justifier, 33 % étant d'un avis contraire… ».

C’était il y a plus de 10 ans. Sans doute qu’aujourd’hui les Français seraient plus nombreux à repérer cette date sur un calendrier. Pourtant, à entendre les déclarations des Fillon, Jacob sans parler des Le Pen, il est clair qu’il faudra encore compter avec les apprentis sorciers, les pompiers pyromanes et autres nostalgiques. Petit rappel : « Je me sens recru d'une telle horreur... Les policiers sont devenus les combattants d'une lutte sournoise et sans merci, car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit. Et voici la conséquence : l'Etat, lui, est devenu dépendant de sa police, de son armée... L'esprit de corps est la source de tout notre malheur comme il l’était déjà du temps de Dreyfus ». Ce n’est pas un dangereux gauchiste, un va en guerre, un adepte de la repentance ou un ennemi de notre république et encore moins de notre police républicaine qui a écrit ces lignes. C’est François Mauriac, dans Le Figaro littéraire du 9 novembre 1961! Que valent alors les considérations de M.Jacob soutien de M.Copé, celui qui pleure sa chocolatine, et qui propose le poste de secrétaire général de l’UMP à la députée Michèle Tabarot, députée-maire du Cannet, fidèle fille à son papa, Robert Tabarot ci-devant fondateur de l’OAS à Oran… Qui défend l’esprit de la République et la pérennité de ses institutions ?

C’était il y a plus de 10 ans. Sans doute qu’aujourd’hui les Français seraient plus nombreux à repérer cette date sur un calendrier. Pourtant, à entendre les déclarations des Fillon, Jacob sans parler des Le Pen, il est clair qu’il faudra encore compter avec les apprentis sorciers, les pompiers pyromanes et autres nostalgiques. Petit rappel : « Je me sens recru d'une telle horreur... Les policiers sont devenus les combattants d'une lutte sournoise et sans merci, car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit. Et voici la conséquence : l'Etat, lui, est devenu dépendant de sa police, de son armée... L'esprit de corps est la source de tout notre malheur comme il l’était déjà du temps de Dreyfus ». Ce n’est pas un dangereux gauchiste, un va en guerre, un adepte de la repentance ou un ennemi de notre république et encore moins de notre police républicaine qui a écrit ces lignes. C’est François Mauriac, dans Le Figaro littéraire du 9 novembre 1961! Que valent alors les considérations de M.Jacob soutien de M.Copé, celui qui pleure sa chocolatine, et qui propose le poste de secrétaire général de l’UMP à la députée Michèle Tabarot, députée-maire du Cannet, fidèle fille à son papa, Robert Tabarot ci-devant fondateur de l’OAS à Oran… Qui défend l’esprit de la République et la pérennité de ses institutions ?

Si le 17 Octobre est une date oubliée de la mémoire collective, ce jour ne fut pas non plus un sujet pour les romanciers et poètes. A l’exception de Meurtre pour mémoire de Daenninckx paru en 1985 (soit 23 ans après la manifestation et sa terrible répression) puis d’un recueil édité par l’Amicale des Algériens en Europe en 1987 - avec notamment le célèbre poème de Kateb Yacine et la nouvelle de Leïla Sebbar, La Seine était rouge (réédité 1999) – le 17 octobre 1961 ne fut pas, sauf erreur, objet de fiction.

C’est dire l’importance de ce recueil de nouvelles et de textes, 17 octobre-17 écrivains édité l’an dernier par l’Association au nom de la mémoire. C’est en soi une nouveauté et une originalité. Car qu’est-ce que la littérature peut apporter de neuf à la mémoire du 17 octobre ? Que peut-elle ajouter de plus à la triste litanie du massacre, de la honte, du silence et du mensonge d’Etat, du racisme organisé… déjà relatée, dénoncée par les Einaudi, les Stora, les Tristan, les Manceron et autres Péju.

C’est dire l’importance de ce recueil de nouvelles et de textes, 17 octobre-17 écrivains édité l’an dernier par l’Association au nom de la mémoire. C’est en soi une nouveauté et une originalité. Car qu’est-ce que la littérature peut apporter de neuf à la mémoire du 17 octobre ? Que peut-elle ajouter de plus à la triste litanie du massacre, de la honte, du silence et du mensonge d’Etat, du racisme organisé… déjà relatée, dénoncée par les Einaudi, les Stora, les Tristan, les Manceron et autres Péju.

La littérature peut-elle nous en dire plus ? Peut-elle permettre d’aller au delà de son « petit devoir de mémoire » (Alexis Jenni, L’Art français de la guerre, Gallimard, 2011), qui souvent non content d’être de pure forme, se révèle conflictuel, construit, non pour tisser du lien, y compris dans la complexité, mais de la distance, des barrières, des séparations.

Ces 17 textes constituent autant d’approches différentes, de sensibilités personnelles, d’interrogations et de genre (poésie, nouvelles, récits, témoignages, réflexions …) qui renouvellent les réflexions, multiplient les éclairages, les sources de lumière, débusquent les zones d’ombre, restituent la part d’humanité et de fragilité des acteurs de ce drame. Tout cela est écrit sans ressentiment, avec le souci de ne pas insulter l’avenir. Tout cela est écrit dans le respect des morts mais sans oublier les vivants. Ces 17 écrivains sont des hommes et des femmes appartenant à plusieurs générations. Ils sont français, Français d’origine algérienne, Algériens d’Algérie ou Algériens de France.

Cette mémoire en littérature c’est aussi revisiter le passé, interroger l’histoire, réintroduire de l’humain dans les mythologies nationales ou militantes, questionner un héritage parfois trop lourd au regard des vérités et des mensonges qui ont été transmis, reconsidérer cet héritage à l’aune justement des mythidéologies nationales ou nationalistes, contribuer à agrandir la passé de la France (encore Alexis Jenni) en ajoutant quelques chapitres à son histoire (toujours Jenni), en élargissant les perspectives d’une société rassemblée, riche de ces multiples facettes et de ses métissages. Comme dit Amin Maalouf : « Sortir par le haut » du « dérèglement » « exige d’adopter une échelle des valeurs basée sur la primauté de la culture ». La culture « peut nous aider à gérer la diversité humaine », aider à se connaître les uns les autres, « intimement » et « l’intimité d’un peuple c’est sa littérature ». Ici, « l’intimité » à la sauce Maalouf a peut-être à voir avec la « connivence » façon François Jullien… Les textes de ce recueil, 17 octobre-17 écrivains, se situent résolument dans le champ de la culture, ils aident justement à forger, renforcer cette « intimité », cette « connivence » entre Français, entre Français et Algériens.

1/ Les 17 octobre 1961

La manifestation du 17 octobre 1961, ses préparatifs comme son déroulement donnent lieu à des situations, des représentations et des personnages divers. Pour Magyd Cherfi, cette soirée est d’abord synonyme de fierté :

« Moi, le fils d’immigré j’ai ma fierté du seul moment arabe en territoire de France qui redressa l’orgueil d’un je-ne-sais-quoi m’appartenant. Un moment civil, pacifiste et fier qui fut plus maghrébin qu’arabe, un héritage digne de ce nom. Un acte idéal auquel rien est à reprocher. Quand on est orphelin de la petite comme de la grande histoire, il est bon d’hériter de cela et moi qui cherche dans l’épouvante quelques traces de mon histoire, je fige une date, le 17 octobre 61 »

« Je me raccroche à cette manif comme à un pan d’histoire, comme à un linceul ensanglanté, un bout de parchemin qui dit du bien des miens, ces inconnus, ces bruns à moustaches, ces brunes désœuvrées, fantoches à la merci des regards, à la merci de leur apparence »

Mohamed Kacimi évoque lui la quête d’une Algérienne, débarquée pour une journée seulement à Paris pour retrouver le lieu de sa naissance, le lieu aussi de la disparition de son père :

« Elle a toujours rêvé de voir cet hôtel, non pour un quelconque fétichisme, mais juste pour le récit de sa mère qui a force d’être répété a fini par en faire un lieu de légende : « Je venais juste d’épouser ton père. J’avais dix-huit ans. On a quitté Oran et on s’est installés à Paris. On a pris un hôtel, je me souviens bien, place de la Bitoucaye. On avait une chambre toute petite, avec un lit simple. Mais bon, l’étroitesse n’existe que dans les cœurs. Ton père avait trouvé une place de musicien au Cabaret Al Djazaïr, à Saint Michel. Il avait une voix… Il était beau… Très beau… Il avait une moustache fine et des cheveux tellement fins que lorsque je respirais loin de lui, ils s’envolaient tous seuls. Je n’avais pas atteint le huitième mois, je me souviens, c’était l’automne, mais à Paris, c’est toujours l’automne. J’ai senti les premières contractions au coucher du soleil, je suis descendue voir le patron, Ami Arezki pour lui demander de l’aide. Il m’a dit qu’il y avait un couvre-feu et que la police tirait sur chaque Arabe qui sortait le soir. J’ai attendu ton père, une heure, je crois même deux, il était toujours à l’heure, mais pas ce jour-là, vers trois heures du matin, j’ai senti que j’en pouvais plus, j’ai découpé les draps, je me suis allongée sur le lit, et j’ai poussé, poussé, et tu es venue, comme une lettre à la poste ma fille, comme une lettre à la poste. Mais ton père n’est jamais revenu. »

Peut-être que le coup le plus terrible qui est porté non pas à la mémoire mais à ce devoir de mémoire c’est cette nouvelle de Kacimi qui l’assène, dans un dialogue entre générations. Car pendant que la femme s’enquiert de l’hôtel où sa mère lui a donnée le jour, cherche ce cabaret où son père jouait ou déambule sur le pont Saint-Michel, de l’autre côté de la Méditerranée, sa propre fille l’harcèle au téléphone :

« Son téléphone vibre de nouveau :

- T’es où maman ?

- A la rue de la Huchette.

- Tu fais quoi ?

- Je cherche le cabaret de papa.

- Tu veux pas arrêter de courir après un cadavre, maman ?

- Je cours après mon enfance, ma puce.

- T’oublie pas mon sous tif.

- Tu me l’as dit cent fois.

- Un Passionata, au BHV, tu as promis. »

Dagory invite son lecteur à l’intérieur d’un car de CRS, de ceux qui, quelques heures plus tard, sur le pont de Neuilly, s’adonneront à toutes les monstruosités. On y cause comme on prendrait le café à la pause. Les sujets de manquent pas, qu’il s’agisse de l’Algérie, des immigrés ou de ce Saint Augustin, lui aussi originaire de ce bled. On y parle bien sûr football. Il y a les supporters du Sedan Olympique et ceux de Reims, l’équipe de Koppa. Et parmi ceux qui s’apprêtent à ratonner, se trouvent aussi des admirateurs de deux joueurs, Akesbi et Azhar :

« - Dimanche on a pas eu de bol, mais t’inquiète, à la fin c’est eux qui seront champions de France. Avec les deux, là, Akesbi-Azhar… de la graine de champions…

- Ouais… « bazard » ! Toujours ton jeune, là…

- « Azhar » ! Cà c’est un joueur ! Tu vas voir dans un an ou deux, avec Akesbi… Un sacré tandem !

Ouais. Y viennent des banlieues pour foutre la merde en ville…

Ce genre de discussion le mettait mal à l’aise. Il préférait penser à son fils. A douze ans c’était déjà le meilleur buteur de son équipe.(…)

- Tu te rends pas compte de ce que tu dis… Ces gens ils ont le droit au respect, comme nous.

- Les Arabes, la merde y sont là pour la ramasser. Leur boulot c’est de vider les poubelles.

- Les poubelles et les crouillats… on a l’impression qu’en France ils sont arrivés ensemble.

Un silence de quelques secondes. Ruedi avala une poignée de cachous : le matin même sa femme lui avait dit qu’il avait mauvaise haleine. Puis, sans s’adresser à personne:

- Moi, je fais mon boulot comme on me dit de le faire, j’ai pas besoin de réfléchir au pourquoi du comment. Pour ça y a des mecs bien plus intelligents que moi. Je suis là pour faire bouffer mes gosses, point barre. Tu l’as dit tout à l’heure, on est cons ! Je laisse ceux qui savent décider de ce qui est bien.

Tassadit Imache raconte son histoire. Celle d’une enfant née d’un père algérien et d’une mère française, à contre courant de l’histoire et des hommes :

« Du premier né à Argenteuil, à la dernière née à Nanterre, nous sommes après le 17 octobre les enfants d’un couple en perdition. Leur histoire d’amour chavire, plus rien ne les liera. Après cette nuit là qui porte au paroxysme la haine et la violence et ses répliques des jours qui suivent, nous les enfants, nés et à naître, sommes les rescapés d’une fiction. Jusqu’à ce que notre conscience s’éclaire au récit d’une mère aimante mais juste, rendu avec les mots de sa vie simple et dure. Grâce à elle, nous ne serons pas les enfants perdus de cette histoire-là. »

Maïssa Bey restitue ce mardi pluvieux du 17 octobre 1961 à travers les femmes, ces Algériennes qui ont défilé aux côtés de « leurs » hommes et qui pour certaines, découvraient pour la première fois la « grande ville » :

« Et la course. Les bousculades. Les enfants piétinés. Les hommes embarqués sans ménagements dans les bus. Par quel miracle ne se sont-elles pas séparées ? Yamina a pris la petite Nora dans ses bras. Courir, fuir... Qui les a guidées ? Elles ne s'en souviennent pas. Cette femme, peut-être, qui leur a ouvert sa porte et les a attirées à l'intérieur. Dans un couloir. Chez elle. (…)

Taous relève enfin la tête. Les yeux gonflés de larmes, elle jette un regard autour d'elle, comme si elle venait de découvrir ces lieux pourtant familiers. Elle pose la main sur le bras de Aicha assise près d'elle. Elle réprime un sanglot et lui dit : Je te l'avais promis ce matin, et voilà ... tu peux dire maintenant que tu as vu la France ! »

Cette France, c’est à travers le destin tragique d’une jeune fille que Didier Daeninckx se propose d’en rendre compte et de réveiller les consciences et les mémoires : Fatima Bédar. Il évoque le retour de sa dépouille en Algérie. Peut-être que là aussi, la mémoire, la mémoire de l’immigration algérienne et de son tribut à la lutte pour l’indépendance, mériterait d’être ravivée.

« A l’automne 2006, la dépouille de Fatima Bédar a quitté le cimetière de Stains où elle reposait depuis quarante-cinq ans et ses restes ont été déposés le 17 octobre de cette année-là dans le carré des Martyrs de son village natal, non loin de la tombe de sa mère. « On a ramené ta fille, elle est revenue près de toi », a simplement dit Zohra alors que le vent de Kabylie emportait ses mots vers les montagnes. »

2/ Entre culpabilité et innocence

Le 17 octobre 1961 n’échappe pas aux ambiguïtés d’un double héritage, celui de la culpabilité et celui de l’innocence, celui des silences et celui de la mémoire, portée certes par la génération des enfants mais aussi par la France :

« En devenant algériens, les indigènes ont rendu à la France une part de sa dignité perdue en Algérie. En marchant, ils n’ont fait qu’imiter leurs maîtres, parce que ce sont les maîtres qu’on imite pas les valets » (Magyd Cherfi)

« Enfant j’étais si français que je préférais les cowboys aux Indiens, ces barbares à la peau teinte qui s’attaquaient aux scalps comme les Arabes aux couilles. Un Français ne fait pas ça ! C’est ce que l’enfance racontait dans les classes de la Quatrième et de la Cinquième Républiques. Un Français, ça respecte. Ça respecte son prochain, l’enfant, la veuve et l’orphelin. Ça distille du droit à tout va, ça préconise un dieu blond et crucifié, une terre d’asile et l’idée universelle ». (Magyd Cherfi)

Pourtant, cette France, malgré cette « figure mythologique » pour reprendre les mots de Jean Amrouche ne peut se targuer d’être innocente – à l’instar de l’Amérique d’un James Ellroy. Le thème de la culpabilité traverse le récit de Michel Piquemal : un docteur, après avoir sauvé un manifestant algérien, se retrouve à le livrer à la police. L’homme traine sa culpabilité jusqu’au confessionnal.

« Ma femme était au bord de la crise de nerfs. Elle ne voulait plus que je m'approche des fenêtres. Il faut la comprendre. Elle est d'origine juive. Ses parents ont été raflés et menés à Drancy. Seul son père en est revenu. Depuis la fin de la guerre, Rachel n'aspire qu'à une vie tranquille. Elle n'aime pas les débordements, les manifestations. Toute violence lui fait peur.

Vers huit heures, cela s'est enfin calmé... Nous venions de passer à table. J'étais en train de couper du pain lorsqu'on a tambouriné à la porte. »

« - Tu ne crois tout de même pas qu'ils vont le tuer. Ce ne sont pas des assassins.

Je n'osai pas lui rappeler que c'était cette même police française qui avait arrêté ses parents en juillet 42... mais les mots me brûlaient la langue. Je la savais si fragile sur ce sujet-là. Nous n'en parlions pratiquement jamais. Rachel avait décidé de tout oublier. »

Plusieurs auteurs interrogent le rôle de la police, d’une partie de la police républicaine, tissant même une filiation entre la rafle du Vel d’Hiv et le 17 octobre 1961.

Ainsi Tassadit Imache évoque Elie Kagan, celui qui immortalisa grâce à ses photos les visages de ces Algériens frappés, ensanglantés, raflés :

« Elie Kagan, lui, est l’enfant juif de l’été 42. A l’automne 61, là où beaucoup n’ont pas voulu savoir - la plupart ont détourné les yeux, lui a vu les policiers pousser dans des bus des hommes ensanglantés, terrorisés. Il a vu les coups donnés et il a entendu les cris. Il n’a pas lâché les visages. Il n’a pas détaché son œil de l’appareil photo. L’homme qui voit le 17 octobre : c’est l’enfant juif qui s’est souvenu. Des preuves, l’enfant en avait - traces anciennes, indélébiles, à l’intérieur. Il sera toujours l’homme du présent ».

« J’ai su très tôt, sans demander les preuves, que dans mon pays on avait déporté les Juifs, hommes et femmes, et livré aussi leurs enfants à la terreur et à la mort - eux qui se croyaient des personnes comme les autres, des Français, et pire ceux qui étaient nos hôtes. Je l’appris tôt et je le savais déjà. Chaque fois que j’y pense, le choc se renouvelle, me stupéfie de chagrin et de honte ».

Salah Guemriche se fait plus chirurgical encore :

« 11.538 interpellations en quelques heures : la plus grande rafle depuis 1942 ! Depuis ce 16 juillet 1942 où 12.884 Juifs étrangers furent arrêtés et dirigés vers le Vel d’Hiv. Mais gardons-nous d’évoquer l’Occupation : Oradour-sur-Seine ? »

Il y eut donc la culpabilité, les responsabilités collectives et individuelles, il y eut aussi la solidarité et l’innocence de cette France « mythologique », celle des droits de l’homme et de l’égalité. Dans sa courte nouvelle, Mehdi Charef choisie de rapporter une histoire vraie, « vécue », celle d’un couple d’Algériens s’enfuyant dans la nuit et secouru par une « femme taxi » :

« La conductrice : Je voulais m'éloigner des affrontements, lorsque j'ai vu que les policiers avec leurs matraques allaient bientôt vous coincer à la sortie du square, je les ai doublés et vous ai ouvert mes portières... La main tatouée de Yamina va tremblante se poser sur l'épaule de la femme française. »

Et Magyd Cherfi, lui, rappelle cet autre versant de la dualité :

« Quant aux Français, ces ennemis d’hier, ces frères d’aujourd’hui, ils ont déchiré le fil qui cousait mes paupières. C’est eux qui m’ont les premiers parlé du crime anonyme de la police française, son plus grand crime après Vichy. Des Français, oui. Ils ont eu ce courage ou cette lucidité. Ils m’ont appris ma propre histoire dans cette conviction qu’il valait mieux appartenir à l’opprimé, aussi musulman soit-il, qu’à sa propre famille si elle oppressait son prochain. C’est par les Français que j’ai réappris à être algérien. »

3/ 17 octobre ou la permanence du rejet de l’autre

Si la mémoire et l’histoire sont ici convoquées, ce n’est pas pour les enfermer dans la repentance ou la glorification béate. C’est au contraire pour la faire vivre et aider les contemporains à mieux vivre. De ce point de vue octobre 1961 sert de flashback, d’analepse, de retour en arrière pour éclairer une autre narration, celle de la France de ce début du XXIe siècle. Autre temps, même réalité ? C’est ce que semble dire Magyd Cherfi :

« Arrivé à la cime des montagnes les plus hautes, j’ai compris que j’étais toujours pas français, je l’étais dans le cœur, dans la tête et dans l’âme mais ça n’a pas suffi. J’ai vu se former des grimaces, la grimace des premiers arrivés et j’ai compris qu’on ne devient pas français par l’effort, le sacrifice ou l’adhésion, on le devient dans le regard de l’autre »

« Quatre générations après, même érudits, on reste de la secte semoule, on a du bougnoulat pour deux éternités ».

Gérard Alle situe son récit aujourd’hui. Un repas de famille, dominical, au fin fonds de la Bretagne où le fils de la maison a invité son ami, un certain Mouloud. Un repas qui commence avec du melon et se termine par un nègre en chemise... Tout un programme. La scène rend compte, à la fois, du dynamisme de la relation franco-algérienne et de la permanence des « préjugés » :

« C'est qui, ce Mouloud ?

Je retourne m’asseoir et je me régale d’avance. Parce que tonton Pierre a embrayé direct. Papa voit venir le danger, mais il est bien obligé de répondre :

- Mouloud, c'est un copain de lycée à Kevin.

- Marocain ? Algérien ?

- Non, Français.

- Oui, c'est ça ! Avec un prénom pareil, il est pas de Plougastel-Daoulas, non plus.

- Tu vas pas commencer avec tes conneries.

- OK. Je dis juste que si, au bout de trois générations ils s'appellent toujours Mouloud, Mohammed ou Fatima, c'est qu'il y a un blème, tu crois pas ?

- Allons-y ! C'est quoi ton problème ?

- S'ils veulent être français, qu'ils donnent des prénoms français à leurs gosses, au moins. Ce serait une preuve minimum d'attachement à la France. Sinon, moi je dis : pas de sécu, pas d'allocs. »

Pour dire cette ligne sombre qui file à travers l’histoire, Tassadit Imache évoque elle le visage de son père :

- « Le visage typique de l’immigré maghrébin des années cinquante - je l’ai en garde, je peux le montrer, il y a trois photographies du père - ses enfants se les arrachent aujourd’hui plus qu’hier - ce visage se dérobe, doit être extrait des années misérables, sur fond d’usines et de bidonvilles, trop détonnant dans l’ambiance sixties, il se durcit pendant les années soixante dix - celles des ratonnades sous Giscard - pour disparaître en Soixante Seize, menton haut tenu, cerné de toile blanche, à la musulmane. Il est parti sans avoir parlé. »

Salah Guemriche, jonglant avec les dates, passant de Camus au 17 octobre, met les pieds dans le plat dans ce texte écrit alors que la France se livre à un clabaudage version sarkozyste (sans doute avant celui d’un Copé).

« Et si, même en temps de guerre, « un homme, ça s’empêche », ne serait-on pas en droit, en temps de paix, d’exiger plus d’un ministre de l’Intérieur, d’un chef d’Etat, d’une République, de la patrie des droits de l’homme : que l’on s’empêche de stigmatiser systématiquement, et pour des raisons électoralistes inavouables, toute une frange de la communauté nationale qui n’a plus rien à prouver en matière d’engagement républicain ? »

4/ Les plaies algériennes

Mais et c’est toute la force de ce recueil kaléidoscopique, Octobre 61 ne se contente pas de restituer les hommes et les femmes de ce drame dans leur humanité, il n’est pas seulement une interrogation sur la culpabilité et l’innocence de la République, il ne s’arrête pas à pister les invariants, les permanences du rejet de l’Autre, les préjugés d’un autre âge, il inaugure une autre introspection, celle qui porte la plume dans les plaies algériennes, des plaies nourries de silence et de mythes

Ce sont ces silences qu’évoque le jeune Mouloud dans la nouvelle de Gérard Alle :

« J’en sais trop rien. A force de lui poser la question, ma mère a fini par me répondre qu’il avait disparu en 1961, après une manifestation. C’est tout ce que j’ai pu lui arracher. Dans ma famille, c’est pareil : on parle pas de ça. »

C’est l’héritier Magyd Cherfi qui va le plus loin dans cet introspection, dans ces interrogations, c’est celui qui dit à quel point l’héritage peut parfois être lourd à porter, ce même Magyd Cherfi qui a commencé son texte en soulignant combien cette manifestation était aussi une « fierté » :

« C’est quoi cette résistance opaque, portée aux nues, en exemple, pour des générations et des générations d’enfants convaincus de la transcendance de sa destinée ? Combien de fois ai je entendu « nous les Algériens » comme une race à part, un peuple élu, un peuple qu’on se doit de distinguer pour la particularité de son courage, pur, inné, irréversible."

"Combien de fois ai je entendu ce « nous » qui incarnait la témérité, la droiture et le sacrifice. Pas un putain de défaut, pas une faille, une faiblesse. « Nous, les Algériens », double malentendu, la lie ou le sublime ? En tout cas, le fardeau pour les héritiers. »

« Tous ces mots qui déployaient larges, comme des aigles, sont devenus des pics dressés à la verticale. Rigides, militaires. Je souffre de pas savoir la réalité de mon peuple, je souffre de pas savoir qui je suis car je n’ai appris que par l’organisation d’un mensonge. Le mensonge d’un peuple martyrisé ayant basculé, en un rien de temps, de la plus opaque des nuits à la gloire éternelle. Entre les deux, rien qui fit l’humain, la faiblesse, le doute, la banalité. J’aurai aimé savoir le quotidien, la lèche, la trahison, la peur, la cupidité, tout ça pour relativiser mon propre sort et me pardonner de ne pas être un héros moi-même. Au lieu de ça je traîne la culpabilité et la rancœur. Oui j’ai de la rancœur transmise par quelques improbables transmissions orales et ça fait chier de pas être né la paix dans le cœur. »

« C’est quoi tous ces exilés qu’on appelle pères ? Qu’on a pris pour des héros sous prétexte de l’identité algérienne et portant l’orgueil d’un massacre hors du commun. C’est quoi ces héros de pacotille passés entre les mailles du filet ? Tous ces maçons seraient donc des traîtres, des incapables ? Qui avons nous donc vénéré sous prétexte qu‘ils ont été géniteurs à foison. Car oui, dans les cités, nous vénérons ces pères, qui n’ont bien souvent été que des pères, ouvriers certes mais cela suffit-il au portage des nues. Bordel ! on ne demandait qu’à être des fils.

Octobre 61 me pèse, il me manque le témoin, l’oncle blessé, le cousin noyé, même le cousin du cousin m’aurait consolé de s’être proprement fait lyncher, fait lyncher par des CRS bouffeurs de fellagas, des barbouzes à la solde de l’OAS, armée des ombres de la guerre de trop. Pas un lien de sang bon sang ! avec cette marche de tous les courages, pas âme qui vive de près ou de loin pour conter la terrible nuit. Me la conter dans le détail. »

« J’aurai voulu moi que l’on secoue mon sang, comme un vinaigre dans la fiole, pour que tout le goût de l’âcre nappe l’aliment. Mais voilà, je n’ai l’honneur d’être que fils d’un innocent en colère. »

Maissa Bey raconte la mobilisation des Algériennes, elle glisse simplement ici ou là un mot une phrase qui ouvre sur un large champs d’études et d’interrogations historiques. Ici le simple « Mais les frères ont insisté » suffit à semer chez le lecteur les graines du regard critique à tout le moins interrogateur. Comment se manifesta cette « insistance », qu’est ce qu’elle signifiait ? Quel fut le rapport entre le peuple algérien de France et les militants du Front…

« Sept heures. La nuit tombe très vite. Nora et Hassen jouent à présent devant la porte. Ils viennent de finir le dîner. Zoubida s'est contentée d'un morceau de pain trempé dans de l'huile d'olive et d'une tomate. Elle a le cœur serré. Elle n'attend plus que son mari pour enfiler sa veste et le suivre. Elle n'est jamais sortie la nuit. Depuis son arrivée ici, elle n'a jamais franchi les limites de Nanterre, sauf pour aller à l'hôpital, le jour de son deuxième accouchement. Et puis, ah ! oui, le jour où ils sont allés chez son cousin, Kader, à Barbès pour lui présenter leurs condoléances suite à la mort de sa mère, la tante paternelle de Zoubida. Quel malheur tout de même, pour une mère ! Mourir sans pouvoir revoir ses fils ! C'est aussi ça la guerre ! et l'exil.... C'était la première fois que Zoubida prenait le métro. Ce soir, ils vont de nouveau prendre le métro pour aller à Paris, en famille. Hier soir, Mohamed et Ahmed discutaient de l'itinéraire à suivre. Elle a saisi au passage des noms qu'elle n'avait jamais entendus : Pont de Neuilly, Châtelet, La Bonne Nouvelle, République. La Seine. Ils ne semblaient pas très rassurés eux non plus. Mais les frères ont insisté. Tous ! Toute la famille ! Grands et petits. Elle n'a encore rien dit à ses enfants. »

« Yamina fait le tour du baraquement pour vérifier que tout se passe bien. Ce matin, après le départ des hommes à l'usine, toutes les femmes se sont retrouvées près de la fontaine. Et pendant qu'elles remplissaient leurs bidons, Yamina leur a expliqué pourquoi ce jour ne devait pas ressembler aux autres. Pourquoi tous les occupants du bidonville devaient sortir malgré le couvre-feu. Le couvre-feu ? Elles ont plaisanté, entre elles. Elles savent ce que c'est puisqu'elles ne sortent jamais...

(…) Zoubida a demandé pourquoi il fallait emmener les enfants. Et aussi, s'il n'y avait pas de risques pour eux... Yamina lui a alors expliqué que c'était une sortie, une promenade, et seulement cela. La guerre, a-t-elle martelé, ce sont aussi des hommes qui marchent. Sans armes et sans violence. On appelle ça une manifestation. Des hommes et des femmes qu'on veut empêcher de marcher, de se réunir, de se promener, décident de sortir. Ils vont marcher ensemble. C'est ça le mot : ensemble. »

« Une heure du matin. Dans la pièce plongée dans la pénombre, seule la lueur vacillante de la lampe à pétrole éclaire les visages. Assises sur un matelas posé à même le sol, elles sont là, ensemble. »

L’« ensemble » d’avant la manifestation est-il encore celui de l’après répression : l’unité d’un peuple marchant pour sa dignité est-elle encore de mise à l’heure du drame ? Cet « ensemble » des plus humbles, des victimes, de celles et de ceux qui après avoir marché se retrouvent dans le malheur, abandonnés des hommes et des dieux, « ensemble », oui, mais aussi orphelins… D’ailleurs, Octobre 61 fut longtemps une date effacée des tablettes officielles en Algérie même. Le tandem Ben Bella-Boumediene avait fait ce qu’il fallait pour cela et ce dès 1962 (voir Le Matin du 14 octobre 2011). De cela aussi, il est question chez Magyd Cherfi :

« Octobre 61, n’existe pas en Algérie non plus, pour cette date point d’hommages, on en parle mais sans commémorations, comme d’une anecdote. C’est une date invisible passée dans le creux de l’histoire. »

« Cette date est comme un enfant né hors du lit conjugal, on peine à l’identifier, on a du mal des deux côtés à reconnaître l’enfant… Si, une plaque commémorative, comme on sauve le meuble, pour le souvenir, mais il finit dans la cave. »

5/ Double héritage et communauté de destin

Les enfants d’Octobre 61 sont les héritiers d’une histoire double, ils portent à la fois une double fidélité et un double héritage, parfois antithétique. C’est dans cet espace d’hybridité où les contraires se mêlent que s’élabore un métissage par la bas, par les tripes et les entrailles des héritiers qui forment aussi la cohorte des porteurs d’une communauté de destin. C’est encore Magyd Cherfi qui parle ici :

« Octobre pèse comme une enclume au fond de l’estomac car je suis l’exilé qui appartient à deux peuples qui me demandent de choisir un camp, à deux peuples qui se haïssent indéfiniment. A qui dois-je appartenir ? A qui dois-je adresser mon livre blanc, mon droit d’inventaire ? Je manque de dates, de 1789, de 1515, de 1905. Bien sûr, elles m’appartiennent aussi, mais je suis « deux », où sont leurs sœurs jumelles ? »

« Ça ne suffira pas car je suis aussi né gaulois et je me sens comme le feu qui prend source dans l’eau… Improbable alchimie de dégoût et de dévotion pour l’un et l’autre peuple, l’un et l’autre moi. »

« Aujourd’hui pourtant et bien que français, occitan pyrénéen, je participe à la gloire du peuple algérien, mais d’un peuple précis celui d’alors… qui était un autre peuple, un peuple de sept ans de vie. De 1954 à 1962. Peut-être qu’il fut atteint d’une grâce sacrificielle, le temps de sept années. Je suis un algérien de sept ans d’âge, avant rien, après… le déluge. »

« Les Français m’ont fait algérien par vocation humaniste, partageuse, internationaliste, mais plus encore ils m’ont donné ma part de francité en m’ayant appris à lire, à comprendre et donc à détester tous les impérialismes et de surcroît l’impérialisme blanc. Ils m’ont fait multiple. Ils m’ont presque fait leur pire ennemi parce que j’ai de l’empathie forcenée pour le vaste monde musulman. Ils m’ont fait homme libre en me donnant la possibilité, dans ma tête, d’être blanc, athée et communiste. La possibilité aussi d’être musulman ou noir (…) ».

Apprendre à lire, écrire, réciter… l’école est au centre de nombreux récits des auteurs nés à la littérature au début des années 80. Le savoir y est un viatique, la réussite scolaire le gage que les parents ne se sont pas trompés et tant pis pour les imbéciles qui croient qu’être bon élève à l’école publique c’est « trahir » sa communauté. C’est parce que le « petit Ben Bella », le héros de la nouvelle écrite par Akli Tadjer, est un bon élève, amateur de récitations, qu’il réussira, au soir du 17 octobre 61, à se sortir de la gueule du loup, comme disait Kateb Yacine :

« C’est maintenant Omar, mon voisin de pupitre qui fouille dans mon cartable. Omar ne peut pas m’encadrer parce qu’il pense que je fayote pour me mettre bien avec les Français. »

« Il a ajouté, pour achever de me convaincre de l’assister, que nous étions tous deux algériens et que ce ne serait ni plus ni moins qu’un acte de solidarité. J’ai répondu que je me décarcassais pour que ma mère soit fière de moi et que sa solidarité, il pouvait se la carrer où je pense. Il a brandi le poing et a grondé que j’avais de la chance d’être algérien sinon il m’aurait cassé la figure. »

Le gamin défilera avec ses parents, au milieu des youyous et des mots d’ordre scandés par ces Algériens de Paris sortis de l’ombre. Lui avait

« la tête pleine du Corbeau et du Renard, de leur affaire de ramage, de plumage et de fromage. »

Mais l’Algérie appartient à l’histoire de France aussi sûrement que la France appartient à l’histoire algérienne. Cette histoire commune, nourrie d’amours et de haines, reste inextricablement mêlées jusqu’au fin fond de ce week-end en Bretagne raconté par Gérard Alle :

« L’Algérie... J'aurais jamais cru qu’on parlerait d'un pays comme l'Algérie, dans cette famille-là, alors qu'il n’y a que des Bretons et des gens du Midi, là-dedans. Pas des fortiches en histoire et géo, en plus. »

Malgré les désillusions et les échecs, sous les cendres de l’amertume ou de la colère, pointent quelques lueurs d’espoir:

« La Question et de quelques autres œuvres anonymes. J’ai un résumé de bric et de broc, une synthèse de médias occidentaux doublée de la propagande algérienne. Dans l’une comme dans l’autre, pas de rires, pas de matchs de foot mêlant les uns aux autres comme une anticipation de la victoire de 98. Pas de flirts enlaçant la blonde et le brun, rien qui s’oppose à tous et aux certitudes. Pas l’opportunité d’un élu métis. Ici on est traître ou héros. Je voulais des hommes, je voulais dans le bain de sang quelque chose de dérisoire qui rappelle à l’égalité des cruautés et à celle du chemin qu’on eût pu parcourir ensemble. » (Magyd Cherfi)

Pour Tassadit Imache, « La question n’est pas « pourquoi se souvenir ? ». Il faut se souvenir :

« (…) Non, les visages d’octobre n’ont pas disparu ! On me les a gardés le temps que je grandisse. A 15 ans, je les ai retrouvés soudain dans un roman - plus tard dans un beau film. Ils sont là. Et Areski, vivant, la nuit, dans les bras d’Elise ! C’était « chez Slimane », n’est-ce pas ? - rue de Paris, à quelques mètres du pont de Bezons. »

Et revenant à ce père algérien, elle écrit :

« Cet étranger-là n’aura pas entendu le slogan de la rue française, inattendu, inespéré, des années 80 : « nous sommes tous des enfants d’immigrés ». J’ai aimé être l’enfant de ce pays-là. »

A la question posée, la littérature peut-elle en dire plus sur le 17 octobre 1961, peut-elle permettre d’aller au delà de son « petit devoir de mémoire » ? il est possible de répondre en plusieurs points.

1/ Le roman, les fictions littéraires réintroduisent la question du dilemme moral, la question des devoirs multiples parfois contradictoires envers les proches, les morts et les vivants, les mythologies nationales et militantes, les héros et les anonymes, trier entre les mensonges et autres travestissements et les faits, soulager les consciences des héritiers sans effacer la dignité des acteurs du drame…

2/ La littérature est l’espace de l’affirmation de l’individu, de son émancipation du groupe, des logiques communautaires. L’espace ou le « Je » conquiert sa liberté sur le « nous » et ses obligations. Ce « je » réintroduit la question de la responsabilité individuelle (dans le bien comme dans le mal) dans les logiques collectives. Ce « je » c’est aussi restituer la part d’humanité des acteurs de ce drame et donc leur complète dignité en tant qu’hommes et femmes, faits de chair et de sang, traversés par des certitudes et des doutes, des êtres aimants et aimés…

3/ L’espace du roman est celui où peut se déployer la complexité du rapport entre victime et bourreau, dominant et dominé. Magyd Cherfi, encore, montre comment l’exigence de justice et de mémoire est portée aussi (d’abord ?), par la société française, que la nécessité d’une justice réparatrice ne peut se confondre avec les logiques de la victimisation et du ressentiment. De ce point de vue, Darius Shayegan (La conscience métisse

Albin Michel, 2012,) montre qu’il ne faut pas confondre culture et identité ethnique, instrumentaliser l’injustice et le déni de mémoire à des fins de fermetures identitaires.

4/ L’expérience littéraire c’est bien sûr, et ceci est un lieu commun, les grandes interrogations : le bien le mal, la justice, le sacrifice etc. Ici l’intérêt de la fiction et l’imaginaire de l’écrivain est d’abstraire le lecteur des seules logiques dualistes, de percevoir sous la boue des faits (la responsabilité du préfet Papon, les exactions des forces de l’ordre, la violence exercée à l’encontre de manifestants pacifiques…) l’ambiguïté, l’hétérogène, le changeant, les doutes, les zones d’ombre et les zones grises, la relativité des grandes valeurs mesurée à l’échelle d’hommes et de femmes brinquebalés entre violences policière et exigences nationalistes…

5/ Cette littérature finalement traite de la France, de la société française, de son histoire revisitée à l’aune même de ses valeurs. A la différence d’un Houellebecq pour qui « la France est un hôtel, pas plus », ici il y a le souci d’interroger ce qui fait lien, cette identité commune, ses transformations, de témoigner de ses mouvements, de ses nouveaux syncrétismes et de ses nouvelles capacités mobilisatrices.

Pour Pierre Nora, l’identité républicaine se nourrit d’une histoire pluriséculaire, de l’école publique, de la laïcité, de l’idée de Nation et de l’héritage religieux, du XVIIIe siècle, de l’universalisme, de l’expérience coloniale, mais aussi de cette expérience collective, faite de synthèses et de syncrétismes, ce que d’autres nommeraient sûrement, de métissages.

Octobre 1961 et au delà l’immigration algérienne ont contribué à façonner ce nouveau visage de ce pays. C’est de cela dont la littérature rend compte, non dans un rapport de domination ou de culpabilisation, mais dans un échange constructif, où les logiques, les sensibilités de tous et de chacun méritent une égale attention.

Qu’en est-il de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie même ? Quelle place tient le 17 octobre dans la conscience nationale et reconnaît-on pleinement le rôle tenu par les immigrés algériens dans la lutte pour l’indépendance ? De cela aussi il est question. A travers ces thèmes, encore peut traités, c’est bien l’identité algérienne qui est interrogée, sa diversité comme ses fragmentations, cette partie de soi qui relie le pays et son peuple au reste du monde.

C'était il y a tout juste un an, et c'est signé du remarquable Hic (voir ses recueils de dessins aux éditions Dalimen à Alger et son dessin quotidien dans El Watan)

Bref récit que ce Parle-leur de batailles, de roi et d’éléphants de Matthias Enard consacré au séjour de Michel Ange à Constantinople mais riche de suggestions qui ouvrent sur autant d’horizons culturel, artistique, politique, géographique ou amoureux.

Bref récit que ce Parle-leur de batailles, de roi et d’éléphants de Matthias Enard consacré au séjour de Michel Ange à Constantinople mais riche de suggestions qui ouvrent sur autant d’horizons culturel, artistique, politique, géographique ou amoureux. Sema Kiliçkaya est née en Turquie en 1968, mais c’est en France qu’elle a grandi. Professeur d’anglais et traductrice, Le Chant des tourterelles est son premier roman. Elle y décrit avec un art consommé du conte l’histoire sur trois générations d’une famille turque. Au centre du récit il y a la noble Djémilé, qui, après la mort de Rassime, son époux, quitte Alep en Syrie, pour s’en retourner, avec ses enfants, au village natal, à Antakya. Sous le regard bienveillant des tourterelles, omniprésentes, à la fois témoins et confidentes, elle s’efforcera d’y refaire sa vie, et après elle, ses enfants et petits-enfants. Les tourterelles de Sema Kiliçkaya rappellent les pigeons du Shanghai de la romancière chinoise

Sema Kiliçkaya est née en Turquie en 1968, mais c’est en France qu’elle a grandi. Professeur d’anglais et traductrice, Le Chant des tourterelles est son premier roman. Elle y décrit avec un art consommé du conte l’histoire sur trois générations d’une famille turque. Au centre du récit il y a la noble Djémilé, qui, après la mort de Rassime, son époux, quitte Alep en Syrie, pour s’en retourner, avec ses enfants, au village natal, à Antakya. Sous le regard bienveillant des tourterelles, omniprésentes, à la fois témoins et confidentes, elle s’efforcera d’y refaire sa vie, et après elle, ses enfants et petits-enfants. Les tourterelles de Sema Kiliçkaya rappellent les pigeons du Shanghai de la romancière chinoise  Les Chinois, au XIXe et au début du XXe siècle, ne se contentèrent pas de traverser le Pacifique pour chercher fortune du côté des USA. Certains, peut-être plus entreprenants, plus intrépides, s’aventurèrent plus au Sud, du côté de la lointaine Nouvelle Zélande, « la Nouvelle Montagne d’Or » comme ils disaient, les yeux sans doute brillant d’espoir et de convoitise. Alise Wong est née, en 1960, dans cette ancienne colonie britannique. A Wellington très exactement qui est aussi le cadre de ce premier roman, inspiré de faits réels et, en partie, de l’histoire familiale de l’auteure et par ailleurs poète. Un livre écrit dans une langue classique, souvent poétique où les citations et les références culturelles (chinoises mais aussi anglo-saxonnes) foisonnent avec intelligence et bonheur.

Les Chinois, au XIXe et au début du XXe siècle, ne se contentèrent pas de traverser le Pacifique pour chercher fortune du côté des USA. Certains, peut-être plus entreprenants, plus intrépides, s’aventurèrent plus au Sud, du côté de la lointaine Nouvelle Zélande, « la Nouvelle Montagne d’Or » comme ils disaient, les yeux sans doute brillant d’espoir et de convoitise. Alise Wong est née, en 1960, dans cette ancienne colonie britannique. A Wellington très exactement qui est aussi le cadre de ce premier roman, inspiré de faits réels et, en partie, de l’histoire familiale de l’auteure et par ailleurs poète. Un livre écrit dans une langue classique, souvent poétique où les citations et les références culturelles (chinoises mais aussi anglo-saxonnes) foisonnent avec intelligence et bonheur. L’identité. Les origines. La filiation. Le Je en soi et le je qui est un Autre. La construction de soi dans son rapport aux autres, à une histoire riche ou lourde de plusieurs générations, à cheval sur plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs langues. Ces thèmes ne cessent d’envahir la littérature. Ils ne font pas seulement le miel des écrivains issus des migrations, auteurs de langue française, anglaise, japonaise, néerlandaise ou autres. Ainsi Mazarine Pingeot, dont on connaît l’histoire, n’est pas fille d’immigrés. Au mieux, elle connaît le monde, entretient quelques affinités avec le proche Maroc et préfère, selon le site bakchich info « faire la classe dans une banlieue qui n’est pas Neuilly ». Pourtant son livre, Mara, portrait d’une belle et jeune femme, traite justement de ces thèmes. On a voulu parfois en faire un roman sur l’inceste, l’amour entre deux jumeaux, un frère, Manuel, et une sœur, Mara. Certes, l’épisode ouvre le roman. Pour autant, la gémellité, ne serait qu’un moment, une strate dans la construction de Mara, dans son émancipation, dans cette maïeutique qui finira par accoucher d’elle-même.

L’identité. Les origines. La filiation. Le Je en soi et le je qui est un Autre. La construction de soi dans son rapport aux autres, à une histoire riche ou lourde de plusieurs générations, à cheval sur plusieurs pays, plusieurs cultures, plusieurs langues. Ces thèmes ne cessent d’envahir la littérature. Ils ne font pas seulement le miel des écrivains issus des migrations, auteurs de langue française, anglaise, japonaise, néerlandaise ou autres. Ainsi Mazarine Pingeot, dont on connaît l’histoire, n’est pas fille d’immigrés. Au mieux, elle connaît le monde, entretient quelques affinités avec le proche Maroc et préfère, selon le site bakchich info « faire la classe dans une banlieue qui n’est pas Neuilly ». Pourtant son livre, Mara, portrait d’une belle et jeune femme, traite justement de ces thèmes. On a voulu parfois en faire un roman sur l’inceste, l’amour entre deux jumeaux, un frère, Manuel, et une sœur, Mara. Certes, l’épisode ouvre le roman. Pour autant, la gémellité, ne serait qu’un moment, une strate dans la construction de Mara, dans son émancipation, dans cette maïeutique qui finira par accoucher d’elle-même. Faut-il prendre ce titre au sérieux ? Particulièrement rebutant pour les uns, plutôt attractif pour d’autres, il cache un roman picaresque, trépidant de bout en bout, écrit avec la légèreté et la vivacité d’un papillon volant autour d’un certain Richard Novak, témoin de ses aventures, tantôt improbables tantôt prosaïques.

Faut-il prendre ce titre au sérieux ? Particulièrement rebutant pour les uns, plutôt attractif pour d’autres, il cache un roman picaresque, trépidant de bout en bout, écrit avec la légèreté et la vivacité d’un papillon volant autour d’un certain Richard Novak, témoin de ses aventures, tantôt improbables tantôt prosaïques. « Jamais il ne pactisa avec les conquérants, ni ne s’inclina devant ses valets auxquels il réserva tout son mépris. En revanche il ne méprisait pas le roumi. Il admirait ses réalisations et sa science. » Cette évocation du poète kabyle Si Mohend Ou m’Hend

« Jamais il ne pactisa avec les conquérants, ni ne s’inclina devant ses valets auxquels il réserva tout son mépris. En revanche il ne méprisait pas le roumi. Il admirait ses réalisations et sa science. » Cette évocation du poète kabyle Si Mohend Ou m’Hend « Timoré », « lâche », Feraoun ? A la différence d’autres, il n’a jamais aboyé. Il réfléchissait. Dans La Terre et le sang, il écrit cette phrase éclairante sur une pensée libre : « Tout jugement définitif sur la vie des gens est figé comme un axiome. Or la vie est à l’opposé de l’immobilité. Il faut donc, pour rester dans le vrai, présenter des cas particuliers, des faits précis. Mais le même cas change souvent d’aspect et les faits se succèdent sans jamais se ressembler. » La pensée de Mouloud Feraoun est complexe parce qu’en perpétuel mouvement. Un mouvement rythmé par le temps mais aussi par les lieux et les situations. Son attachement aux « cas particuliers », aux « faits précis » conduit Mouloud Feraoun à exposer des jugements ou des avis qui pourraient être en apparence contradictoires, mais qui, fidèles à la diversité du monde, ne sont que tentatives de traduire cette « branloire permanente » (Montaigne) qu’est la vie constamment traversée, travaillée par des phénomènes qui ont pour nom : mouvement, évolution, impermanence, transformation, devenir, création… Si Mouloud Feraoun dérange, c’est qu’il n’est pas possible de l’enfermer dans un système ou de lui coller une étiquette.

« Timoré », « lâche », Feraoun ? A la différence d’autres, il n’a jamais aboyé. Il réfléchissait. Dans La Terre et le sang, il écrit cette phrase éclairante sur une pensée libre : « Tout jugement définitif sur la vie des gens est figé comme un axiome. Or la vie est à l’opposé de l’immobilité. Il faut donc, pour rester dans le vrai, présenter des cas particuliers, des faits précis. Mais le même cas change souvent d’aspect et les faits se succèdent sans jamais se ressembler. » La pensée de Mouloud Feraoun est complexe parce qu’en perpétuel mouvement. Un mouvement rythmé par le temps mais aussi par les lieux et les situations. Son attachement aux « cas particuliers », aux « faits précis » conduit Mouloud Feraoun à exposer des jugements ou des avis qui pourraient être en apparence contradictoires, mais qui, fidèles à la diversité du monde, ne sont que tentatives de traduire cette « branloire permanente » (Montaigne) qu’est la vie constamment traversée, travaillée par des phénomènes qui ont pour nom : mouvement, évolution, impermanence, transformation, devenir, création… Si Mouloud Feraoun dérange, c’est qu’il n’est pas possible de l’enfermer dans un système ou de lui coller une étiquette. Dans Touareg des Neiges, Nabil Louaar raconte l’enfance, l’éveil à la vie et à l’amour de Nassim sur fond d’immigration, de cité et d’interrogation identitaire. Si ces sujets sont connus, Nabil Louaar sait réinventer et poétiser le réel. Il en parle avec humour. Il bouscule, de l’intérieur, quelques tabous et, ce qui n’est pas peu, il parle souvent juste.

Dans Touareg des Neiges, Nabil Louaar raconte l’enfance, l’éveil à la vie et à l’amour de Nassim sur fond d’immigration, de cité et d’interrogation identitaire. Si ces sujets sont connus, Nabil Louaar sait réinventer et poétiser le réel. Il en parle avec humour. Il bouscule, de l’intérieur, quelques tabous et, ce qui n’est pas peu, il parle souvent juste. Justement, pour reconstituer les éléments épars de son puzzle identitaire, Nassim part avec quatre autres copains visiter le Sahara mauritanien. C’est là qu’il cherche cette partie de lui-même, ces « racines » enfouies sous le sable du désert pour réaliser « la plus revigorante des infusions », ce cocktail fait du mélange de la part française et de la part maghrébine.

Justement, pour reconstituer les éléments épars de son puzzle identitaire, Nassim part avec quatre autres copains visiter le Sahara mauritanien. C’est là qu’il cherche cette partie de lui-même, ces « racines » enfouies sous le sable du désert pour réaliser « la plus revigorante des infusions », ce cocktail fait du mélange de la part française et de la part maghrébine.  "Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression, reconnaît François Hollande, selon un communiqué de l'Elysée. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes."

"Le 17 octobre 1961, des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une sanglante répression, reconnaît François Hollande, selon un communiqué de l'Elysée. La République reconnaît avec lucidité ces faits. Cinquante et un ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes."  C’était il y a plus de 10 ans. Sans doute qu’aujourd’hui les Français seraient plus nombreux à repérer cette date sur un calendrier. Pourtant, à entendre les déclarations des Fillon, Jacob sans parler des Le Pen, il est clair qu’il faudra encore compter avec les apprentis sorciers, les pompiers pyromanes et autres nostalgiques. Petit rappel : « Je me sens recru d'une telle horreur... Les policiers sont devenus les combattants d'une lutte sournoise et sans merci, car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit. Et voici la conséquence : l'Etat, lui, est devenu dépendant de sa police, de son armée... L'esprit de corps est la source de tout notre malheur comme il l’était déjà du temps de Dreyfus

C’était il y a plus de 10 ans. Sans doute qu’aujourd’hui les Français seraient plus nombreux à repérer cette date sur un calendrier. Pourtant, à entendre les déclarations des Fillon, Jacob sans parler des Le Pen, il est clair qu’il faudra encore compter avec les apprentis sorciers, les pompiers pyromanes et autres nostalgiques. Petit rappel : « Je me sens recru d'une telle horreur... Les policiers sont devenus les combattants d'une lutte sournoise et sans merci, car c'est d'une guerre raciale qu'il s'agit. Et voici la conséquence : l'Etat, lui, est devenu dépendant de sa police, de son armée... L'esprit de corps est la source de tout notre malheur comme il l’était déjà du temps de Dreyfus  C’est dire l’importance de ce recueil de nouvelles et de textes, 17 octobre-17 écrivains édité l’an dernier par l’Association au nom de la mémoire. C’est en soi une nouveauté et une originalité. Car qu’est-ce que la littérature peut apporter de neuf à la mémoire du 17 octobre ? Que peut-elle ajouter de plus à la triste litanie du massacre, de la honte, du silence et du mensonge d’Etat, du racisme organisé… déjà relatée, dénoncée par les Einaudi, les Stora, les Tristan, les Manceron et autres Péju.

C’est dire l’importance de ce recueil de nouvelles et de textes, 17 octobre-17 écrivains édité l’an dernier par l’Association au nom de la mémoire. C’est en soi une nouveauté et une originalité. Car qu’est-ce que la littérature peut apporter de neuf à la mémoire du 17 octobre ? Que peut-elle ajouter de plus à la triste litanie du massacre, de la honte, du silence et du mensonge d’Etat, du racisme organisé… déjà relatée, dénoncée par les Einaudi, les Stora, les Tristan, les Manceron et autres Péju.

Mardi 8 octobre 1901, « le soleil sur les monts s’est couché », Ccix amaâzuz s’est éteint. Né vers 1830 au hameau Aït Ahmed rattaché à Taqqa, village près d’Aïn el Hammam, Muhend el Hocine voit le jour dans une société qui aurait été revêche à toute innovation depuis le XIVe siècle et qui, depuis la victoire française, connaît le doute et même un certain désarroi quant aux valeurs traditionnelles. D’où, cette constatation : « il est certainement plus facile de s’engager dans les voies d’une pensée libérée au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle que cinquante ans auparavant ».

Mardi 8 octobre 1901, « le soleil sur les monts s’est couché », Ccix amaâzuz s’est éteint. Né vers 1830 au hameau Aït Ahmed rattaché à Taqqa, village près d’Aïn el Hammam, Muhend el Hocine voit le jour dans une société qui aurait été revêche à toute innovation depuis le XIVe siècle et qui, depuis la victoire française, connaît le doute et même un certain désarroi quant aux valeurs traditionnelles. D’où, cette constatation : « il est certainement plus facile de s’engager dans les voies d’une pensée libérée au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle que cinquante ans auparavant ». Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La

Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La