Laure Blévis, Hélène Lafont-Couturier, Nanette Jacomijn Snoep, Claire Zalc (sous la direction)

1931, Les Étrangers au temps de l’Exposition coloniale

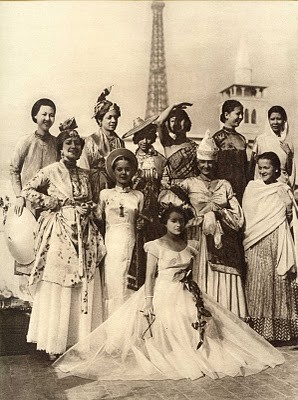

1931, l’année donc de l’Exposition coloniale. Célébration grandiose de l’empire et de la geste coloniale orchestrée par le maréchal Lyautey soi-même. La Porte Doré et le lac Daumesnil pour un théâtre d’expositions de 110 hectares. Succès total pour cette manifestation qui, du 6 mai au 15 novembre, accueillit pas moins de 8 millions de visiteurs pour 33 millions de billets vendus.

La France populaire se presse, curieuse et goguenarde, à la rencontre de l’Autre mis en scène. Dehors, l’ombre du repli sur soi et du racisme obscurcit l’horizon national et singulièrement celui des immigrés. Ce n’est pas le moindre des paradoxes d’un temps qui, à bien lire ce catalogue de l’exposition présentée à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, en recèle un bon nombre. Tandis que l’Exposition coloniale participe de la négation de l’identité des « indigènes », la crise fait sentir ses effets d’abord sur les travailleurs immigrés. Pourtant, indigène et immigré s’apprêtent à devenir les acteurs essentiels de l’histoire nationale, les incarnations des transformations profondes à venir. Et pour longtemps.

Pour les maîtres d’œuvre, « à cette date se cristallisent d’une certaine manière les liens entre immigration et colonisation ». 1931 serait une « année charnière », héritage à la fois des mobilisations de la Grande Guerre et des vagues migratoires des années 20 et annonciatrice des bouleversements à venir. Un temps aussi où l’indigène fait son entrée dans l’univers de la migration. 1931 cristallise enfin bien des paradoxes de la société française quant à son rapport à l’Autre, fut-il immigré européen ou indigène du vaste empire.

En 1931 l’immigration en provenance de l’Empire ne représente que 150 000 immigrés sur les 2 890 000 immigrés présents dans l’Hexagone soit 7 % de la population. L’immigration, majoritairement européenne, c’est-à-dire italienne, belge, espagnole, polonaise… est la première victime de la crise. Ils seront 500 000 à perdre leur emploi entre 1931 et 1936. Tandis que l’Exposition coloniale verse dans une démesure spectaculaire, les immigrés sont relégués dans les mines, dans les usines, dans certains quartiers et logements, fichés par des documents administratifs ou des dossiers de surveillances et autres rapports de police… Le service des étrangers est le plus important de la Préfecture de police de Paris. Un exemple même pour les polices étrangères.

La lumière de l’Exposition projette aussi dans l’ombre les « sujets de l’Empire » qui « importent en métropole les ambiguïtés et les contradictions du projet colonial français. » Entre les catégories de « français » et d’ « étranger », il faut créer la catégorie d’ « indigène » : ni tout à fait français ni tout à fait étranger. L’indigène est Français mais il n’est pas citoyen… ambiguïté qui perturbera plus d’un fonctionnaire de l’administration et autre recenseur… Ce sont des immigrés victimes déjà de « discriminations » : ils sont soumis à un régime particulier d’immigration, leur interdisant de venir en famille, leur fermant les portes de la naturalisation. Ils « bénéficient » même d’un service spécial de police, la fameuse Brigade nord-africaine créée en 1925.

Mise en musique par une campagne de presse et certaines professions (avocats et médecins), relayée dans l’hémicycle national, la xénophobie gagne le pays. Les travaux de George Mauco et sa lecture raciale des populations lui offre même une caution « scientifique ». Les politiques d’immigration se durcissent. Comme on n’a rien inventé, déjà les responsables s’appliquent à fermer les frontières du pays et à renvoyer le plus possible d’immigrés présents en France. Le travailleur étranger des années 30 n’est qu’une force de travail dont le séjour est conditionné par son utilité économique. La préfecture de police de Paris veille et l’invention, en 1917, de la carte d’identité devient l’instrument essentiel d’une politique… d’ « immigration choisie » comme l’écrit Gérard Noiriel qui rappelle qu’« historiquement, l’exclusion des immigrants a précédé le combat pour l’ « intégration » ».

Ainsi, les temps sont rudes pour celles et pour ceux qui, depuis près d’un siècle déjà, ont contribué - comme le montrent nombre de contributions - au développement économique, artistique et culturel, à la défense et à la régénération démographique de la France. Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile.

Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile.

Tandis que l’œuvre coloniale est portée au pinacle à la Porte Dorée, une contre-exposition est organisée par les communistes aux Buttes-Chaumont. Les surréalistes pétitionnent et dénoncent le « concept-escroquerie (…) nouveau et particulièrement intolérable de la Grande France ». Au Jardin d’acclimatation du bois de Boulogne, des Kanaks de Nouvelle-Calédonie sont exhibés sous une forme qui rappelle les zoos humains. Lyautey, lui, s’efforce de ne pas flatter « la curiosité malsaine du public ».

La police a fait son office, rien de vraiment sérieux n’est venu perturber la manifestation. Le lien entre l’empire et la grandeur de la France « irriguera la propagande de Vichy et participera de l’épopée de la France libre ». Pourtant, la France coloniale vit ses dernières années. Le 15 novembre 1931, les couleurs nationales sont montées pour la dernière fois. Les derniers projecteurs et lampions s’éteignent. Dans la nuit retrouvée, des hommes et des femmes se préparent à allumer d’autres feux. « Les feux du désespoir » pour reprendre Yves Courrières.

Pas moins de 34 contributions et une iconographie nourrie de 195 affiches, photos, documents divers sont ici mis au service d’un projet qui multiplie les angles d’éclairage, les approches et les disciplines, rend compte des ambivalences, des contradictions, des potentialités d’un temps qui, même si cela doit déplaire aux rigoureux historiens, éclaire aussi l’actualité de ce début de siècle. Les textes et les photos consacrés à l’art et aux peintres, à la danse, aux affiches, au music-hall de variétés ou de revue, à la chanson sont nombreux. On aurait souhaité un éclairage sur l’évolution des produits et des habitudes alimentaires et surtout sur la vie littéraire, grande absente de ce beau et utile catalogue.

Edition Gallimard-CNHI, 2008, 192 pages, 26€

Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur.

Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur. Depuis son premier roman paru en 1989, Une fille sans histoire, Tassadit Imache traque, justement, ces « histoires » qui hantent le tréfonds de nos existences, souvent banales et absurdes. Elle n’a de cesse de remuer la vase de ces histoires de famille où pataugent des secrets, réels ou imaginaires, des incompréhensions, des blessures insoupçonnées, des ruptures et des bifurcations… Il est ici question de tout cela mais aussi de mémoire, d’identité, d’exil, d’enfants « bâtards » nés d’un couple franco-algérien, en pleine guerre d’Algérie, du rapport à l’Autre et du regard de l’Autre, avec pour toile de fonds, la grande histoire, celle de la France coloniale, de l’immigration, des banlieues, des relégations et autres représentations sociales et culturelles…

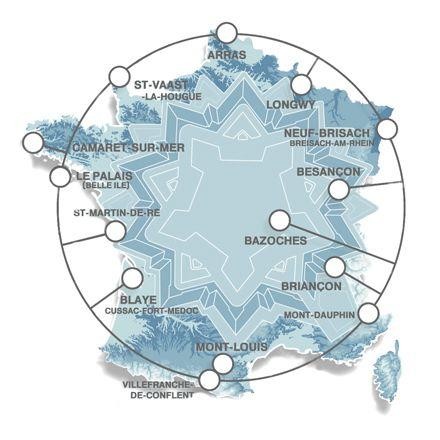

Depuis son premier roman paru en 1989, Une fille sans histoire, Tassadit Imache traque, justement, ces « histoires » qui hantent le tréfonds de nos existences, souvent banales et absurdes. Elle n’a de cesse de remuer la vase de ces histoires de famille où pataugent des secrets, réels ou imaginaires, des incompréhensions, des blessures insoupçonnées, des ruptures et des bifurcations… Il est ici question de tout cela mais aussi de mémoire, d’identité, d’exil, d’enfants « bâtards » nés d’un couple franco-algérien, en pleine guerre d’Algérie, du rapport à l’Autre et du regard de l’Autre, avec pour toile de fonds, la grande histoire, celle de la France coloniale, de l’immigration, des banlieues, des relégations et autres représentations sociales et culturelles…  Pourquoi ne pas lire l’ouvrage de l’historien David Bitterling à la lumière d’un poète, chantre de la créolisation, d’une poétique de la relation et d’une opportune éthique du détour ? Il s’agit bien sûr d’Edouard Glissant. Car avec ce « pré carré » David Bitterling revisite, dans une langue élégante et sans jargon, cette période de l’histoire qui court entre le XVI et le XVIIe où le royaume invente son « espace » et préfigure le contour hexagonal où la patrie s’habillera de l’idée nationale. Moment charnière de l’histoire d’une France présentée, à tort selon l’auteur, par une historiographie récente comme un espace naturel, un contour pentagonal d’abord, hexagonal ensuite, réchampi de la nuit des âges et reçu, presque ex nihilo, en héritage. Cette histoire de l’espace national serait « bien plus celle d’un assemblage de différents territoires à l’intérieur d’un espace géographique vaste et de forme imprécise ». Citant Daniel Nordman, David Bitterling affirme avec lui : « tout territoire est, dans les faits, une construction ou une combinaison [artificielle] ». Voilà donc, après les travaux de Marcel Détienne qui ont mis à mal le mythe de l’autochtonie, une autre certitude qui tombe : le mythe de l’authenticité d’un territoire, de l’homogénéité et du « naturel » hexagonal.

Pourquoi ne pas lire l’ouvrage de l’historien David Bitterling à la lumière d’un poète, chantre de la créolisation, d’une poétique de la relation et d’une opportune éthique du détour ? Il s’agit bien sûr d’Edouard Glissant. Car avec ce « pré carré » David Bitterling revisite, dans une langue élégante et sans jargon, cette période de l’histoire qui court entre le XVI et le XVIIe où le royaume invente son « espace » et préfigure le contour hexagonal où la patrie s’habillera de l’idée nationale. Moment charnière de l’histoire d’une France présentée, à tort selon l’auteur, par une historiographie récente comme un espace naturel, un contour pentagonal d’abord, hexagonal ensuite, réchampi de la nuit des âges et reçu, presque ex nihilo, en héritage. Cette histoire de l’espace national serait « bien plus celle d’un assemblage de différents territoires à l’intérieur d’un espace géographique vaste et de forme imprécise ». Citant Daniel Nordman, David Bitterling affirme avec lui : « tout territoire est, dans les faits, une construction ou une combinaison [artificielle] ». Voilà donc, après les travaux de Marcel Détienne qui ont mis à mal le mythe de l’autochtonie, une autre certitude qui tombe : le mythe de l’authenticité d’un territoire, de l’homogénéité et du « naturel » hexagonal. Ancien correspondant du Monde en Algérie, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique du Nord et notamment sur le Maroc, Jean-Pierre Tuquoi est à son affaire pour écrire cette histoire du couple Paris-Alger. Rafraîchissant la mémoire de son lecteur grâce à quelques rappels historiques, il décortique cette relation tumultueuse, avec pour point d’ancrage la fameuse loi du 23 février 2005 et le non moins fameux deuxième alinéa de l’article 4 sur “les effets positifs” de la colonisation. Il montre à la fois la genèse de cet article, les conditions de son vote, les réactions et les conséquences qu’il a suscitées. Autres temps forts de ce bras de fer voire de ce mano a mano franco-algérien, la campagne présidentielle en France et le projet chiraquien de traité d’amitié d’une part, les vicissitudes de la politique intérieure en Algérie de l’autre.

Ancien correspondant du Monde en Algérie, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique du Nord et notamment sur le Maroc, Jean-Pierre Tuquoi est à son affaire pour écrire cette histoire du couple Paris-Alger. Rafraîchissant la mémoire de son lecteur grâce à quelques rappels historiques, il décortique cette relation tumultueuse, avec pour point d’ancrage la fameuse loi du 23 février 2005 et le non moins fameux deuxième alinéa de l’article 4 sur “les effets positifs” de la colonisation. Il montre à la fois la genèse de cet article, les conditions de son vote, les réactions et les conséquences qu’il a suscitées. Autres temps forts de ce bras de fer voire de ce mano a mano franco-algérien, la campagne présidentielle en France et le projet chiraquien de traité d’amitié d’une part, les vicissitudes de la politique intérieure en Algérie de l’autre.  Peu nous chaut de savoir qui se cache derrière les initiales de l’auteur. D’ailleurs, Youcef M. D. lui-même le demande dans l’incipit : “Merci de me juger sur ce que j’écris et non pas sur ce que je suis.” Dont acte, n’en déplaise à une critique par trop complaisante pour ce genre de “document humain” – comme on dit aujourd’hui – à prétention littéraire. Ce texte sent l’artifice à plein nez. Aucun ingrédient d’un exotisme “beurlieusard” n’est oublié : verlan, mots arabes, drogue, tournante, cutting, vols, arnaques, sexualité et violence des Arabes, islamistes dans les cités… Cela n’est ni juste ni faux en soi, mais le procédé – l’amalgame – ne prend pas. Le tout sonne faux, mais tout cela ne serait finalement qu’anecdotique et ne mériterait pas notre attention si le texte ne véhiculait sa dose de misérabilisme et de stéréotypes sur les immigrés, l’intégration en France, les banlieues, l’islam et les Arabes ! Confronté à une (auto ?) dévalorisation sans borne, alliée à une ignorance de l’Histoire et des valeurs portées par la civilisation arabo-musulmane, le doute gagne vite le lecteur sur des propos affligeants et fétides aux relents paternalistes, voire racistes. Pourtant l’auteur se donne du mal pour tirer l’oreille du lecteur distrait qui – sombre idiot ! – ne se rendrait pas compte qu’il tient entre les mains un texte marqué du sceau de l’originalité et à tout le moins de l’authenticité : “Flaubert immense écrivain. Total respect. Et toi Youcef, tu es un voleur de phrases. N’culé ! Pourquoi tu ne volerais pas Flaubert complètement ? Il est mort de toute façon. Non, continue d’écrire comme ta génération. Fais du M. D. Ça va paraître chelou, mais c’est pas grave. C’est juste le fossé qui s’est creusé. Fais pas attention à la querelle des anciens.” “Chelou”, oui, mais sans doute pas par la pseudo-modernité du texte… Ce qu’il convient de repérer comme une marque de juvénilité ou d’authenticité réside peut-être dans ces répétitions et reprises de fins de phrases : “À la Sotomayor, je vole sur la barrière, je. Le tourniquet n’a pas le temps de me voir passer. Pas le temps. En apesanteur je suis, je.” Ou encore : “Le métro m’a déposé à Châtelet. Aux Halles, avec mon cartable, j’avais l’air d’un étudiant. J’avais l’air. J’avais.” Voilà sans doute ce qu’il faut appeler avoir du style, se créer une originalité à bon compte dans l’écriture, une espèce de tic, de gimmick comme disent les musiciens. Autre truc, usé jusqu’à la corde, ce procédé qui consiste à placer le complément avant le sujet et le verbe : “Pas mal elle est. Déjà loin je suis.” Ou bien : “Homme, je suis. Très puissant, je me sens.”

Peu nous chaut de savoir qui se cache derrière les initiales de l’auteur. D’ailleurs, Youcef M. D. lui-même le demande dans l’incipit : “Merci de me juger sur ce que j’écris et non pas sur ce que je suis.” Dont acte, n’en déplaise à une critique par trop complaisante pour ce genre de “document humain” – comme on dit aujourd’hui – à prétention littéraire. Ce texte sent l’artifice à plein nez. Aucun ingrédient d’un exotisme “beurlieusard” n’est oublié : verlan, mots arabes, drogue, tournante, cutting, vols, arnaques, sexualité et violence des Arabes, islamistes dans les cités… Cela n’est ni juste ni faux en soi, mais le procédé – l’amalgame – ne prend pas. Le tout sonne faux, mais tout cela ne serait finalement qu’anecdotique et ne mériterait pas notre attention si le texte ne véhiculait sa dose de misérabilisme et de stéréotypes sur les immigrés, l’intégration en France, les banlieues, l’islam et les Arabes ! Confronté à une (auto ?) dévalorisation sans borne, alliée à une ignorance de l’Histoire et des valeurs portées par la civilisation arabo-musulmane, le doute gagne vite le lecteur sur des propos affligeants et fétides aux relents paternalistes, voire racistes. Pourtant l’auteur se donne du mal pour tirer l’oreille du lecteur distrait qui – sombre idiot ! – ne se rendrait pas compte qu’il tient entre les mains un texte marqué du sceau de l’originalité et à tout le moins de l’authenticité : “Flaubert immense écrivain. Total respect. Et toi Youcef, tu es un voleur de phrases. N’culé ! Pourquoi tu ne volerais pas Flaubert complètement ? Il est mort de toute façon. Non, continue d’écrire comme ta génération. Fais du M. D. Ça va paraître chelou, mais c’est pas grave. C’est juste le fossé qui s’est creusé. Fais pas attention à la querelle des anciens.” “Chelou”, oui, mais sans doute pas par la pseudo-modernité du texte… Ce qu’il convient de repérer comme une marque de juvénilité ou d’authenticité réside peut-être dans ces répétitions et reprises de fins de phrases : “À la Sotomayor, je vole sur la barrière, je. Le tourniquet n’a pas le temps de me voir passer. Pas le temps. En apesanteur je suis, je.” Ou encore : “Le métro m’a déposé à Châtelet. Aux Halles, avec mon cartable, j’avais l’air d’un étudiant. J’avais l’air. J’avais.” Voilà sans doute ce qu’il faut appeler avoir du style, se créer une originalité à bon compte dans l’écriture, une espèce de tic, de gimmick comme disent les musiciens. Autre truc, usé jusqu’à la corde, ce procédé qui consiste à placer le complément avant le sujet et le verbe : “Pas mal elle est. Déjà loin je suis.” Ou bien : “Homme, je suis. Très puissant, je me sens.”

Sauf à s’intéresser de près à la personne et à la personnalité de Yasmina Khadra, l’intérêt de ce livre est tout entier contenu dans cette interrogation : la scène littéraire et médiatique parisienne est-elle devenue un tel champ de bataille que même un ex-officier de l’armée algérienne, pourtant aguerri, ne puisse faire face à des adversaires (on n’ose parler d’ennemis) qui ne brillent que par la vélocité de leur plume partisane ?

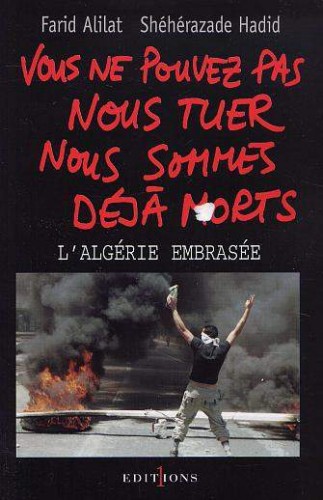

Sauf à s’intéresser de près à la personne et à la personnalité de Yasmina Khadra, l’intérêt de ce livre est tout entier contenu dans cette interrogation : la scène littéraire et médiatique parisienne est-elle devenue un tel champ de bataille que même un ex-officier de l’armée algérienne, pourtant aguerri, ne puisse faire face à des adversaires (on n’ose parler d’ennemis) qui ne brillent que par la vélocité de leur plume partisane ?  Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.

Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.  Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.”

Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.” Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.

Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.