Chester Himes

Plan B

Plan B est le dernier livre de l'écrivain noir américain Chester Himes, mort en 1983. Écrit entre 1967 et 1972, ce roman est resté inachevé. La mise en forme finale revient à Michel Fabre, qui signe une postface fort utile. Le style est sobre. La construction superpose deux récits qui finissent par se rejoindre. Jamais l'attention et l'intérêt du lecteur ne se relâchent à la lecture d'un texte pourtant bien sombre. Plan B s'ouvre sur une palpitante enquête policière et se termine en un brûlot politique sur la question raciale aux États-Unis. Chester Himes y décrit un Harlem misérable et nauséabond où sévissent la drogue et la prostitution.

Plan B est le dernier livre de l'écrivain noir américain Chester Himes, mort en 1983. Écrit entre 1967 et 1972, ce roman est resté inachevé. La mise en forme finale revient à Michel Fabre, qui signe une postface fort utile. Le style est sobre. La construction superpose deux récits qui finissent par se rejoindre. Jamais l'attention et l'intérêt du lecteur ne se relâchent à la lecture d'un texte pourtant bien sombre. Plan B s'ouvre sur une palpitante enquête policière et se termine en un brûlot politique sur la question raciale aux États-Unis. Chester Himes y décrit un Harlem misérable et nauséabond où sévissent la drogue et la prostitution.

Dans son appartement minable situé à l'angle de la 113e rue et de la 8e avenue, à Harlem donc, un certain T-Bone Smith reçoit un fusil automatique, avec pour consigne de "combattre pour la liberté du peuple noir". Parce que Tang, sa prostituée de bonne femme, refuse de le porter au poste de police, il la tue. À son tour, il sera abattu par l'un des deux inspecteurs - Ed Cercueil et Fossoyeurs Jones, bien connus des amateurs de Himes - venus sur les lieux du drame. D'autres fusils sont envoyés à d'autres Noirs de Harlem, qui se transforment en tueurs suicidaires, sortes de kamikazes en lutte contre le pouvoir blanc. Les massacres succèdent aux massacres. La répression du pouvoir américain est aveugle et encore plus meurtrière. La culpabilité des Blancs laisse vite la place à la peur, à la suspicion, et finalement à la colère. Une effroyable guérilla oppose les communautés noire et blanche.

Tandis que l'apocalypse s'abat sur les États-Unis, l'enquête piétine : d'où proviennent donc tous ces fusils automatiques envoyés en cadeau ? Quelle est l'organisation capable de rassembler autant de moyens et d'informations sur les destinataires des armes ? C'est une description minutieuse d'un soulèvement armée de la communauté noire de Harlem, de ses dessous et de ses conséquences, de son échec aussi, que brosse le roman. Comme le montre Chester Himes, l'injustice raciale plonge ses racines loin dans l'histoire américaine et semble ne pas devoir trouver de solution politique. Répétons-le, ce roman a été écrit entre 1967 et 1972, avec pour toile de fond la révolte des ghettos des années soixante. Dans cette perspective historique, Chester Himes verse ici dans une littérature du désespoir où la violence deviendrait l'ultime arme pour mener le combat en faveur de l'égalité des droits. L'absurdité finit par devenir le thème central. L'impasse politique du roman dérange. Pourtant, servi par une écriture linéaire et un montage parfaitement maîtrisé, le suspens reste entier et retient le lecteur. En poussant jusqu'au paroxysme les logiques de confrontation ethnique ou raciale, l'auteur alimente la réflexion sur la place, le rôle mais aussi les limites de la violence dans les luttes engagées contre l'exclusion ou le racisme. Dans sa postface, Michel Fabre explique : "Plus que tout, peut-être, Plan B est une réponse symbolique aux questions posées par le mouvement du pouvoir noir. Himes ne voyait pas la violence comme une solution - du moins pas la violence non organisée. Il se peut qu'il n'ait pas terminé son roman parce qu'il avait atteint une impasse idéologique."

Traduit de l'anglais par Hélène Devaux-Minié, André Dimanche Éditeur, coll. "Rive noire", 1999, 216 pages

Le 4 février 1999 au petit matin, quatre policiers blancs de la police new-yorkaise abattaient de 41 balles Amadou Diallo. Les policiers ont plaidé la légitime défense, arguant qu'ils pensaient que la victime, un vendeur de rue de vingt-deux ans, d'origine guinéenne, dissimulait une arme. Les jurés (huit blancs et quatre noirs) ont retenu cette thèse. Verdict rendu le 25 février 2000 : l'acquittement. Selon Emma, une voisine de la victime : "C'est trop facile de dire qu'il n'y a que des criminels dans le Bronx et qu'ils méritent tous d'être abattus. La réalité, c'est plutôt que la police considère que tous ceux qui ont la peau noire sont des assassins ou des voleurs. Et le verdict ne fait que renforcer ces préjugés. Comment voulez-vous que l'on ait confiance dans les forces de l'ordre désormais ?"(1) Il était difficile de ne pas faire un lien entre cette affaire et le livre de Chester Himes, Une affaire de viol dont la traduction paraissait en France la même année.

Le 4 février 1999 au petit matin, quatre policiers blancs de la police new-yorkaise abattaient de 41 balles Amadou Diallo. Les policiers ont plaidé la légitime défense, arguant qu'ils pensaient que la victime, un vendeur de rue de vingt-deux ans, d'origine guinéenne, dissimulait une arme. Les jurés (huit blancs et quatre noirs) ont retenu cette thèse. Verdict rendu le 25 février 2000 : l'acquittement. Selon Emma, une voisine de la victime : "C'est trop facile de dire qu'il n'y a que des criminels dans le Bronx et qu'ils méritent tous d'être abattus. La réalité, c'est plutôt que la police considère que tous ceux qui ont la peau noire sont des assassins ou des voleurs. Et le verdict ne fait que renforcer ces préjugés. Comment voulez-vous que l'on ait confiance dans les forces de l'ordre désormais ?"(1) Il était difficile de ne pas faire un lien entre cette affaire et le livre de Chester Himes, Une affaire de viol dont la traduction paraissait en France la même année. Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix.

Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix. Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme...

Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme... Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir. Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…”

Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…” Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles.

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles. Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...".

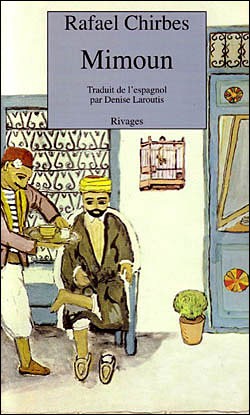

Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...". Manuel, jeune professeur d'espagnol alcoolique et un brin dépressif, décide de partir enseigner au Maroc - histoire de se refaire une santé et de s'atteler sérieusement à la rédaction de son livre. À force de penser que l'herbe de son voisin est toujours plus tendre et plus verte que la sienne, on finit par oublier que l'on transporte avec soi ses démons. Dans ce premier roman paru en Espagne en 1988, Rafael Chirbes raconte la descente aux enfers de Manuel au cours d'une année passée à Mimoun, un village de l'Atlas situé dans la région de Fès. L'écriture, froide et distanciée, aux adjectifs et adverbes rares, participe pleinement de l'ambiance de ce livre étrange où, à vrai dire, il ne se passe rien : entre ses cours donnés à l'université de Fès, Manuel passe son temps à se soûler avec du mauvais alcool, à entretenir des relations de fortune avec encore plus paumées que lui, ou avec des prostituées réduites à l'état d'épaves. L'atmosphère y est glauque. La nuit : un néant hanté d'insomnies et de cauchemars où rodent la mort et des fuites sans fin.

Manuel, jeune professeur d'espagnol alcoolique et un brin dépressif, décide de partir enseigner au Maroc - histoire de se refaire une santé et de s'atteler sérieusement à la rédaction de son livre. À force de penser que l'herbe de son voisin est toujours plus tendre et plus verte que la sienne, on finit par oublier que l'on transporte avec soi ses démons. Dans ce premier roman paru en Espagne en 1988, Rafael Chirbes raconte la descente aux enfers de Manuel au cours d'une année passée à Mimoun, un village de l'Atlas situé dans la région de Fès. L'écriture, froide et distanciée, aux adjectifs et adverbes rares, participe pleinement de l'ambiance de ce livre étrange où, à vrai dire, il ne se passe rien : entre ses cours donnés à l'université de Fès, Manuel passe son temps à se soûler avec du mauvais alcool, à entretenir des relations de fortune avec encore plus paumées que lui, ou avec des prostituées réduites à l'état d'épaves. L'atmosphère y est glauque. La nuit : un néant hanté d'insomnies et de cauchemars où rodent la mort et des fuites sans fin. Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.

Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.