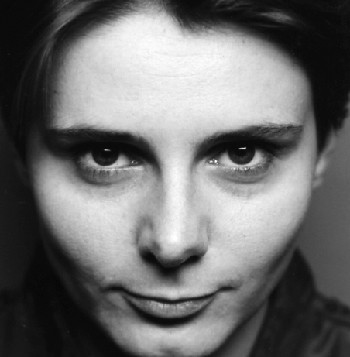

Gilles Kepel

Jihad. Expansion et déclin de l'islamisme

Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix.

Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix.

Gilles Kepel, dont l'ambition avouée est "de rendre compte du phénomène dans son ensemble, à travers le monde, pendant le quart de siècle écoulé", décrypte discours et textes, dissèque les évolutions pays par pays : Arabie saoudite, Égypte, Malaisie, Pakistan, Iran, Afghanistan, Algérie, Palestine, Soudan, Jordanie et Turquie. Il analyse, sans entrer dans le détail, et on peut le regretter, les contradictions et les enjeux internationaux : rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite, politique américaine... Il soupèse enfin les retombées en Bosnie et en Europe occidentale. Faisant la somme des données factuelles sur la question, l'auteur propose aussi une interprétation globale. La caractéristique essentielle de l'islamisme contemporain résiderait dans sa composition sociologique. Après avoir esquissé le portrait idéologique de Sayed Qotb, de Mawdoudi et de l'ayatollah Khomeiny, les maîtres à penser des différents mouvements islamistes, G. Kepel explique par le détail comment l'alliance entre des classes moyennes pieuses et une jeunesse urbaine pauvre, qui a fait un temps - le "moment d'enthousiasme" de Marx - le succès du mouvement, a éclaté au mitan de la décennie quatre-vingt-dix. Cette combinaison sociale d'intérêts contradictoires ne résistera pas à l'épreuve des luttes contre les pouvoirs en place qui se sont appliqués à diviser et à opposer les composantes bourgeoise et populaire (Égypte, etc.), pas plus qu'elle ne résistera à l'exercice du pouvoir (Iran, Soudan...). Qu'il s'agisse du salafisme (respect strict et rigoriste de la tradition), du djihadisme version pakistano-afghane, des gama'a el islamiyya et des Frères musulmans égyptiens, du prosélytisme tendance Ben Laden, de l'islamisme turc ou encore du chiisme de Khomeyni, le diagnostic est général : le mouvement est en perte de vitesse. Bien souvent de Londres, dans le fameux "Londonistan", les idéologues du mouvement tirent la sonnette d'alarme et invitent à repenser l'action en tenant compte des erreurs passées. De ce point de vue, la radicalisation violente et meurtrière est perçue comme l'une des causes de l'échec. Une utopie se meurt, usée par l'épreuve du temps, minée par sa propre folie. Pour les classes moyennes pieuses, qui désormais se méfient des classes pauvres, repenser l'action consiste aussi à tenir compte des évolutions des sociétés civiles et de leur adhésion à des valeurs et principes universels (droits de l'homme, démocratie...). La pensée évolue, qui cherche à trouver des terrains d'entente plutôt que d'affrontement avec les milieux laïcs et l'Occident. Les intérêts de classe dominent (!) et les considérations économiques prennent le pas sur l'idéologie. Gilles Kepel l'illustre par des exemples qui rappellent que "l'islam, comme toute autre religion, est aussi une "existence", et [que] ce sont les musulmanes et les musulmans qui lui donnent corps".

Mais si les moyens sont à repenser, les objectifs et le caractère difficilement conciliable des projets de société demeurent ! Dès lors, quel crédit accorder à des discours qui, tout en maintenant fort logiquement des références islamiques, prétendent s'inscrire dans un cadre politique universel ? Pour certains observateurs, il ne s'agirait là que de la bonne vieille pratique du double langage, avec des discours de circonstance, audibles et donc publics pour les uns, et une réalité tout autre pour les autres... Alors, en a t-on fini avec l'islamisme ? Rien n'est moins sûr, comme le note l'auteur, car l'évolution de ce mouvement dépend... de la capacité des régimes en place à démocratiser leur société. Leur responsabilité est entière, hier comme aujourd'hui. Le mouvement islamiste est l'expression d'une dynamique qui a su mobiliser des groupes sociaux aux intérêts divergents contre des dirigeants liberticides et mafieux, hostiles justement à toute évolution de leur société. Le déclin de l'islamisme est, pour Gilles Kepel, le déclin de ce processus de mobilisation spécifique et historiquement marqué. La balle serait donc dans le camp des pouvoirs en place : à eux de démocratiser, sinon le risque demeure grand de voir, sous une forme ou sous une autre, resurgir le spectre de l'islamisme contestataire. Force est déjà de constater qu'il n'a nullement disparu en Algérie, que le Hamas palestinien mobilise à nouveau et qu'au Maroc (un pays malheureusement absent de ce livre), il serait plutôt en pleine ascension. Mais sommes-nous toujours dans le cadre de la dynamique sociale décrite par Gilles Kepel ?

Gallimard, 2000, 452 pages

Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…”

Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…” Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...".

Nawel a 17 ans et annonce à sa mère Aïcha qu'elle entend désormais porter le voile. Aïcha décide de lui écrire une longue lettre. L'idée de ce livre présenté comme un "docu-fiction" est née du travail en banlieue de la journaliste Leïla Djitli. À travers la voix d'Aïcha, c'est la parole d'une femme qui s'est battue en Algérie, au nom de la liberté, qui se donne à entendre ici, mais c'est surtout la parole d'une mère, intime, aimante, blessée, une mère qui voit s'écrouler ce qu'elle a bâti, avec constance et patience, pour et autour de sa fille, consciente sans doute de la fragilité de la construction. Là est l'originalité de cette lettre : des mots que l'on entend rarement sur les tribunes publiques à commencer par cette fêlure : "Mais, jamais comme aujourd'hui, je ne me suis sentie si loin de toi. Jusque-là, j'ai toujours trouvé les mots, recollé les morceaux, renoué notre complicité. Aujourd'hui, c'est différent, c'est comme une crevasse au beau milieu de la maison...". Agnès Villechaise-Dupont publie ici les résultats d'une enquête comparative qu'elle a menée sur deux sites accueillant des populations précarisées : le quartier des Hauts-de-Garonne, sur la rive droite bordelaise, et l'ancien quartier populaire Saint-Michel, au centre-ville de Bordeaux. Appuyant sa démonstration sur des témoignages variés, elle montre que les faits comme les existences ne peuvent être réduits à des interprétations univoques ou à des grilles de lecture par trop simplificatrices et dépréciatives. Elle incite les responsables politiques et autres élus à mieux écouter les femmes et les hommes des grands ensembles, à en faire les partenaires et les acteurs des mesures à prendre pour éviter la déréliction de la banlieue et de ses habitants. Pour l'auteur, les habitants des Hauts-de-Garonne ne sont pas porteurs d'une culture populaire ; ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière mais plutôt à ce qu'elle nomme les "catégories moyennes paupérisées". Définies non pas d'après leur position dans le processus de production, mais selon "la réalisation d'un certain niveau de vie", ces catégories moyennes constitueraient un groupe hétérogène comprenant aussi bien des employés, des ouvriers qualifiés que des indépendants. A. Villechaise- Dupont a certes rencontré des gens victimes de l'exclusion économique, mais qui ont en commun avec les autres catégories moyennes - virtuellement du moins - des aspirations et des modèles. L'écart, la "discordance" entre cette intégration culturelle dans la société de consommation et le "défaut d'intégration économique" génèrent frustrations, dévalorisation et amertume. L'impossibilité de voir émerger une contestation collective et un contre-modèle culturel conduit au repli sur la sphère privée, unique attitude de résistance. "C'est bien dans cette absence d'identité collective, dans ce défaut d'appartenance, que peut se révéler un principe commun à même de définir les populations des grands ensembles urbains aujourd'hui", estime l'auteur.

Agnès Villechaise-Dupont publie ici les résultats d'une enquête comparative qu'elle a menée sur deux sites accueillant des populations précarisées : le quartier des Hauts-de-Garonne, sur la rive droite bordelaise, et l'ancien quartier populaire Saint-Michel, au centre-ville de Bordeaux. Appuyant sa démonstration sur des témoignages variés, elle montre que les faits comme les existences ne peuvent être réduits à des interprétations univoques ou à des grilles de lecture par trop simplificatrices et dépréciatives. Elle incite les responsables politiques et autres élus à mieux écouter les femmes et les hommes des grands ensembles, à en faire les partenaires et les acteurs des mesures à prendre pour éviter la déréliction de la banlieue et de ses habitants. Pour l'auteur, les habitants des Hauts-de-Garonne ne sont pas porteurs d'une culture populaire ; ils n'appartiennent pas à la classe ouvrière mais plutôt à ce qu'elle nomme les "catégories moyennes paupérisées". Définies non pas d'après leur position dans le processus de production, mais selon "la réalisation d'un certain niveau de vie", ces catégories moyennes constitueraient un groupe hétérogène comprenant aussi bien des employés, des ouvriers qualifiés que des indépendants. A. Villechaise- Dupont a certes rencontré des gens victimes de l'exclusion économique, mais qui ont en commun avec les autres catégories moyennes - virtuellement du moins - des aspirations et des modèles. L'écart, la "discordance" entre cette intégration culturelle dans la société de consommation et le "défaut d'intégration économique" génèrent frustrations, dévalorisation et amertume. L'impossibilité de voir émerger une contestation collective et un contre-modèle culturel conduit au repli sur la sphère privée, unique attitude de résistance. "C'est bien dans cette absence d'identité collective, dans ce défaut d'appartenance, que peut se révéler un principe commun à même de définir les populations des grands ensembles urbains aujourd'hui", estime l'auteur. En 1999, Abraham Serfaty et sa femme Christine Daure-Serfaty rentraient au Maroc. Le plus célèbre opposant au monarque Hassan II revenait après "quinze mois au Derb Moulay Chérif, le centre de torture de Casablanca, dix-sept ans de prison à Kenitra, huit ans de bannissement en France". Sa compagne avait derrière elle des années de combat, pour son mari mais aussi pour dénoncer le régime marocain et faire connaître au monde l'horreur de ses prisons, à commencer par le bagne de Tazmamart, qui serait resté longtemps secret n'eut été le courage de Christine Daure-Serfaty. En préface, Edwy Plenel raconte comment est né le livre Notre ami le roi, de Gilles Perrault, et ce qu'il doit aux informations fournies par l'opposante marocaine. Il y a deux lectures possibles de cette Lettre du Maroc.

En 1999, Abraham Serfaty et sa femme Christine Daure-Serfaty rentraient au Maroc. Le plus célèbre opposant au monarque Hassan II revenait après "quinze mois au Derb Moulay Chérif, le centre de torture de Casablanca, dix-sept ans de prison à Kenitra, huit ans de bannissement en France". Sa compagne avait derrière elle des années de combat, pour son mari mais aussi pour dénoncer le régime marocain et faire connaître au monde l'horreur de ses prisons, à commencer par le bagne de Tazmamart, qui serait resté longtemps secret n'eut été le courage de Christine Daure-Serfaty. En préface, Edwy Plenel raconte comment est né le livre Notre ami le roi, de Gilles Perrault, et ce qu'il doit aux informations fournies par l'opposante marocaine. Il y a deux lectures possibles de cette Lettre du Maroc. Il y a d'abord le retour de ces deux "héros", comme l'écrit Edwy Plenel. Christine Daure-Serfaty revient sur l'engagement et le courage des "années de plomb". Le sien, celui de son mari et celui des Marocains, morts ou survivants du régime de Hassan II. Emouvantes sont les retrouvailles avec d'anciens détenus, avec des hommes et des femmes qui, refusant de plier sous le joug royal, ont connu l'humiliation, l'internement et la torture. Le récit est sobre, mesuré. Il dit, simplement, le passé, ce triste et douloureux passé : "Nous avions tous peur en ce temps-là." Les mots se suffisent à eux-mêmes pour exprimer, sans effet de style ni dithyrambe, l'héroïsme de ceux qui ont eu le cran de dire non : "Ces hommes-là [et ces femmes], je le pense profondément, sont une chance pour leurs enfants, une richesse pour leur pays, ils sont le sel de la terre...". Ce passé, si proche et déjà si lointain, est au cœur de l'actualité marocaine : "Que faire du passé, en fait, de ce passé qui à la fois date d'hier, mais a quarante ans d'âge derrière lui, dont les victimes sont là, avec nous, qui croisent dans la rue leurs bourreaux ?"

Il y a d'abord le retour de ces deux "héros", comme l'écrit Edwy Plenel. Christine Daure-Serfaty revient sur l'engagement et le courage des "années de plomb". Le sien, celui de son mari et celui des Marocains, morts ou survivants du régime de Hassan II. Emouvantes sont les retrouvailles avec d'anciens détenus, avec des hommes et des femmes qui, refusant de plier sous le joug royal, ont connu l'humiliation, l'internement et la torture. Le récit est sobre, mesuré. Il dit, simplement, le passé, ce triste et douloureux passé : "Nous avions tous peur en ce temps-là." Les mots se suffisent à eux-mêmes pour exprimer, sans effet de style ni dithyrambe, l'héroïsme de ceux qui ont eu le cran de dire non : "Ces hommes-là [et ces femmes], je le pense profondément, sont une chance pour leurs enfants, une richesse pour leur pays, ils sont le sel de la terre...". Ce passé, si proche et déjà si lointain, est au cœur de l'actualité marocaine : "Que faire du passé, en fait, de ce passé qui à la fois date d'hier, mais a quarante ans d'âge derrière lui, dont les victimes sont là, avec nous, qui croisent dans la rue leurs bourreaux ?" Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage.

Selon Éric Maurin, les Français ne se divisent plus en riches et pauvres mais en plusieurs groupes sociaux qui cherchent fébrilement et maladivement à vivre dans un "entre-soi", exclusif, confortable et prometteur. Tous, des plus riches aux classes moyennes du secteur privé, socialement menacées de déclassement et fragilisées professionnellement, en passant par les cadres, cherchent à éviter le groupe social du dessous et ahanent pour offrir à leurs chères têtes blondes des fréquentations de bon aloi et un parcours scolaire et socioprofessionnel leur permettant de monter d'un étage. Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ?

Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ? Il faut lire le livre de Caroline Fourest. Le travail de cette journaliste est essentiel et, à n'en pas douter, courageux. Essentiel quant à sa méthode : systématique, exigeante, documentée, référencée et donc... vérifiable. Il ne s'agit là nullement d'un pamphlet, une sorte d'écrit bêtement militant mais bien d'une méticuleuse et difficile enquête mise au service de chaque citoyen. Travail fastidieux et "épuisant" que de "suivre à la trace un rhéteur aussi habile et prolixe : une centaine de cassettes, une quinzaine de livres, 1 500 pages d'interviews et d'articles à son sujet parus dans la presse anglaise, française, allemande ou espagnole. Sans compter l'historiographie consacrée aux Frères musulmans, à Hassan al-Banna, ainsi que d'innombrables compléments d'enquêtes et autant d'interviews nécessaires pour pouvoir décoder". Essentiel aussi pour comprendre le système et la nébuleuse Ramadan : Caroline Fourest ne se contente pas de livrer quelques citations du leader controversé. Elle démonte une à une les pièces de cette mécanique complexe pour dévoiler la cohérence d'ensemble d'une pensée et d'une action de prime abord insaisissables parce que volontairement compartimentées et filandreuses : depuis sa prestigieuse (pour les milieux islamistes) filiation et l'héritage des Frères musulmans, jusqu'au double discours servi par le leader genevois, en passant par son parcours, ses années de formation, ses troubles et suspectes accointances, ses provocations médiatiques et sa stratégie des petits pas (c'est ce qui l'oppose à ses anciens et plus impétueux affidés de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF). Essentiel enfin pour décoder le langage de Tariq Ramadan. Les mots ont un sens et même ici un double sens. Un sens volontairement caché au commun des concitoyens abusés. Ce sens caché, Caroline Fourest le révèle. Elle donne les clefs de ce "travail de redéfinition terminologique" qui permet à Tariq Ramadan et à des auditoires avertis de "donner un sens très différent à une phrase apparemment anodine selon le contexte où il est entendu". Ainsi le mot "réformisme" dont se gargarise "frère Tariq" lui sert à masquer les différences qui existent entre le réformisme rationaliste, libéral, progressiste et le réformisme réactionnaire, version salafiste, celui des Frères musulmans qui est en fait le sien. Caroline Fourest montre le glissement rhétorique opéré par Tariq Ramadan lorsqu'il substitue aux termes "islamistes" ou "intégristes" pour désigner les Qaradhawi, les Qotb ou même son aïeul Banna, les notions de "musulmans politiques" ou de "savants" ; comment en revisitant les prises de position et l'histoire, il donne l'illusion de représenter le "juste milieu" ; comment l'islam politique devient chez lui un "islam englobant" ; la citoyenneté, un simple "espace géographique" ; la laïcité, la pauvre garantie de la liberté de culte ; comment par la caricature, il réduit l'individualisme à l'égoïsme et à la "permissivité", la modernité au "modernisme"... Ainsi Tariq Ramadan (et les siens) peuvent se fondre dans de nombreux mouvements sociaux et cercles qui sont par ailleurs et souvent des fourre-tout idéologiques et militants. De même acquiert-il une légitimité et une caution morale grâce à des organisations de gauche, à des personnalités et des universitaires (Caroline Fourest en fournit une longue liste et montre le sens et la portée de cet "entrisme" tactique). Grâce au décryptage de ses nombreuses et édifiantes cassettes, Caroline Fourest donne à entendre, exprimées alors sans subterfuges médiatiques, les positions de Ramadan sur le mariage mixte, le rapport entre femmes et hommes, les châtiments corporels, le droit à l'avortement, l'homosexualité, comment ses conceptions de la citoyenneté, de l'intégration ou des relations Nord-Sud sont passées systématiquement au filtre de l'identité musulmane et de l'appartenance, première et prioritaire, à cette communauté plus vaste que serait l'umma (communauté des croyants). Idem en matière de culture, d'art en général et de musique en particulier (1). Si le tribun des tribunes altermondialistes est contre l'uniformisation culturelle version américaine, le prêcheur sur bandes magnétiques prône une autre uniformisation : l'uniformisation au nom de l'islam au détriment des cultures (et des langues) populaires... et sans doute de la liberté individuelle. Souvent la phrase du rhéteur, par ailleurs dispensateur de cours sur la stratégie de communication, balance entre une proposition "comprise" et acceptable par tous, suivie immédiatement d'un bémol, d'une limitation, de conditions suspensives comme si, in fine, la première proposition servirait de cache-sexe à la seconde ! celle qui exprimerait la véritable pensée, celle qui demeure fidèle aux "principes". Ainsi, bien sûr, le voile ne peut être une contrainte, mais il serait tout de même "une obligation" ; bien sûr que le travail des femmes est permis mais pas n'importe quel travail tout de même, "le devoir [à géométrie variable] de pudeur" oblige... y compris dans le cadre de la pratique sportive. Et d'ajouter que les femmes jouissent d'un droit spécifique : celui de ne pas avoir à subvenir à leur besoin ; bien sûr l'ancien militant des causes humanitaires (islamiques surtout) est contre la lapidation mais il préfère demander un moratoire ; bien sûr les actions terroristes du Hamas contre les civils sont des actes "moralement condamnables", mais enfin ils sont aussi "contextuellement compréhensibles", etc. Malgré l'esbroufe philosophico-exégétique et la fausse complexité intellectuelle de celui que les médias ont complaisamment présenté comme un universitaire (Caroline Fourest lève l'imposture) son discours, comme toute pensée intégriste, est mû par une conception pauvrement binaire du monde. Le "choc des civilisations" n'étant pas politiquement correct, il préfère parler du "face-à- face" des civilisations et se sert de manière admirable de la culpabilité post-coloniale de ses concitoyens européens pour fustiger l'Occident décadent (c'est-à-dire matérialiste et athée) et faire des revendications laïques en faveur de la liberté individuelle et du statut personnel, une tendance à l'"occidentalisation", entendre : une nouvelle forme du colonialisme ! Être "occidentalisé" pour celui qui est né et a grandi en Suisse n'est pas (en apparence du moins) une insulte, mais déjà une façon de discréditer ses interlocuteurs, laïcs ou musulmans, partisans, eux, d'un réformisme libéral. En Algérie, depuis des années, les démocrates et les laïcs qui militent pour l'abrogation du code de la famille ou d'une reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du pays sont fustigés par les islamistes comme les représentants du "parti de la France". Ces islamistes algériens que semblent connaître et apprécier Tariq Ramadan, comme le montre Caroline Fourest, ont d'abord raillé, méprisé, puis menacé avant de liquider ! Nous n'en sommes pas encore là, mais la logique est la même et la pente est tout aussi glissante. Car Tariq Ramadan fait du mal dans les banlieues et dans certains cercles d'une jeunesse déboussolée et oubliée de la République. Après le livre de Caroline Fourest, il n'est plus possible de se laisser abuser par les discours sirupeux et le ton doucereux de "Frère Tariq". Il ne sera pas permis demain, confronté aux ravages d'une pensée et de son action, de dire : "On ne savait pas" !

Il faut lire le livre de Caroline Fourest. Le travail de cette journaliste est essentiel et, à n'en pas douter, courageux. Essentiel quant à sa méthode : systématique, exigeante, documentée, référencée et donc... vérifiable. Il ne s'agit là nullement d'un pamphlet, une sorte d'écrit bêtement militant mais bien d'une méticuleuse et difficile enquête mise au service de chaque citoyen. Travail fastidieux et "épuisant" que de "suivre à la trace un rhéteur aussi habile et prolixe : une centaine de cassettes, une quinzaine de livres, 1 500 pages d'interviews et d'articles à son sujet parus dans la presse anglaise, française, allemande ou espagnole. Sans compter l'historiographie consacrée aux Frères musulmans, à Hassan al-Banna, ainsi que d'innombrables compléments d'enquêtes et autant d'interviews nécessaires pour pouvoir décoder". Essentiel aussi pour comprendre le système et la nébuleuse Ramadan : Caroline Fourest ne se contente pas de livrer quelques citations du leader controversé. Elle démonte une à une les pièces de cette mécanique complexe pour dévoiler la cohérence d'ensemble d'une pensée et d'une action de prime abord insaisissables parce que volontairement compartimentées et filandreuses : depuis sa prestigieuse (pour les milieux islamistes) filiation et l'héritage des Frères musulmans, jusqu'au double discours servi par le leader genevois, en passant par son parcours, ses années de formation, ses troubles et suspectes accointances, ses provocations médiatiques et sa stratégie des petits pas (c'est ce qui l'oppose à ses anciens et plus impétueux affidés de l'Union des organisations islamiques de France (UOIF). Essentiel enfin pour décoder le langage de Tariq Ramadan. Les mots ont un sens et même ici un double sens. Un sens volontairement caché au commun des concitoyens abusés. Ce sens caché, Caroline Fourest le révèle. Elle donne les clefs de ce "travail de redéfinition terminologique" qui permet à Tariq Ramadan et à des auditoires avertis de "donner un sens très différent à une phrase apparemment anodine selon le contexte où il est entendu". Ainsi le mot "réformisme" dont se gargarise "frère Tariq" lui sert à masquer les différences qui existent entre le réformisme rationaliste, libéral, progressiste et le réformisme réactionnaire, version salafiste, celui des Frères musulmans qui est en fait le sien. Caroline Fourest montre le glissement rhétorique opéré par Tariq Ramadan lorsqu'il substitue aux termes "islamistes" ou "intégristes" pour désigner les Qaradhawi, les Qotb ou même son aïeul Banna, les notions de "musulmans politiques" ou de "savants" ; comment en revisitant les prises de position et l'histoire, il donne l'illusion de représenter le "juste milieu" ; comment l'islam politique devient chez lui un "islam englobant" ; la citoyenneté, un simple "espace géographique" ; la laïcité, la pauvre garantie de la liberté de culte ; comment par la caricature, il réduit l'individualisme à l'égoïsme et à la "permissivité", la modernité au "modernisme"... Ainsi Tariq Ramadan (et les siens) peuvent se fondre dans de nombreux mouvements sociaux et cercles qui sont par ailleurs et souvent des fourre-tout idéologiques et militants. De même acquiert-il une légitimité et une caution morale grâce à des organisations de gauche, à des personnalités et des universitaires (Caroline Fourest en fournit une longue liste et montre le sens et la portée de cet "entrisme" tactique). Grâce au décryptage de ses nombreuses et édifiantes cassettes, Caroline Fourest donne à entendre, exprimées alors sans subterfuges médiatiques, les positions de Ramadan sur le mariage mixte, le rapport entre femmes et hommes, les châtiments corporels, le droit à l'avortement, l'homosexualité, comment ses conceptions de la citoyenneté, de l'intégration ou des relations Nord-Sud sont passées systématiquement au filtre de l'identité musulmane et de l'appartenance, première et prioritaire, à cette communauté plus vaste que serait l'umma (communauté des croyants). Idem en matière de culture, d'art en général et de musique en particulier (1). Si le tribun des tribunes altermondialistes est contre l'uniformisation culturelle version américaine, le prêcheur sur bandes magnétiques prône une autre uniformisation : l'uniformisation au nom de l'islam au détriment des cultures (et des langues) populaires... et sans doute de la liberté individuelle. Souvent la phrase du rhéteur, par ailleurs dispensateur de cours sur la stratégie de communication, balance entre une proposition "comprise" et acceptable par tous, suivie immédiatement d'un bémol, d'une limitation, de conditions suspensives comme si, in fine, la première proposition servirait de cache-sexe à la seconde ! celle qui exprimerait la véritable pensée, celle qui demeure fidèle aux "principes". Ainsi, bien sûr, le voile ne peut être une contrainte, mais il serait tout de même "une obligation" ; bien sûr que le travail des femmes est permis mais pas n'importe quel travail tout de même, "le devoir [à géométrie variable] de pudeur" oblige... y compris dans le cadre de la pratique sportive. Et d'ajouter que les femmes jouissent d'un droit spécifique : celui de ne pas avoir à subvenir à leur besoin ; bien sûr l'ancien militant des causes humanitaires (islamiques surtout) est contre la lapidation mais il préfère demander un moratoire ; bien sûr les actions terroristes du Hamas contre les civils sont des actes "moralement condamnables", mais enfin ils sont aussi "contextuellement compréhensibles", etc. Malgré l'esbroufe philosophico-exégétique et la fausse complexité intellectuelle de celui que les médias ont complaisamment présenté comme un universitaire (Caroline Fourest lève l'imposture) son discours, comme toute pensée intégriste, est mû par une conception pauvrement binaire du monde. Le "choc des civilisations" n'étant pas politiquement correct, il préfère parler du "face-à- face" des civilisations et se sert de manière admirable de la culpabilité post-coloniale de ses concitoyens européens pour fustiger l'Occident décadent (c'est-à-dire matérialiste et athée) et faire des revendications laïques en faveur de la liberté individuelle et du statut personnel, une tendance à l'"occidentalisation", entendre : une nouvelle forme du colonialisme ! Être "occidentalisé" pour celui qui est né et a grandi en Suisse n'est pas (en apparence du moins) une insulte, mais déjà une façon de discréditer ses interlocuteurs, laïcs ou musulmans, partisans, eux, d'un réformisme libéral. En Algérie, depuis des années, les démocrates et les laïcs qui militent pour l'abrogation du code de la famille ou d'une reconnaissance de la diversité culturelle et linguistique du pays sont fustigés par les islamistes comme les représentants du "parti de la France". Ces islamistes algériens que semblent connaître et apprécier Tariq Ramadan, comme le montre Caroline Fourest, ont d'abord raillé, méprisé, puis menacé avant de liquider ! Nous n'en sommes pas encore là, mais la logique est la même et la pente est tout aussi glissante. Car Tariq Ramadan fait du mal dans les banlieues et dans certains cercles d'une jeunesse déboussolée et oubliée de la République. Après le livre de Caroline Fourest, il n'est plus possible de se laisser abuser par les discours sirupeux et le ton doucereux de "Frère Tariq". Il ne sera pas permis demain, confronté aux ravages d'une pensée et de son action, de dire : "On ne savait pas" ! Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque.

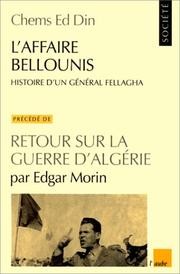

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque. Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,