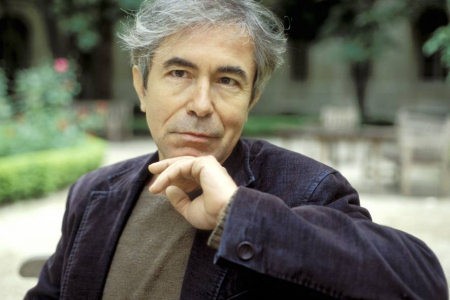

Amin Maalouf

Le Dérèglement du monde

Le précieux romancier franco-libanais, polyglotte à cheval sur l’ « Occident » et le « monde arabe », citoyen et intellectuel qui embrasse de son regard gourmand et de sa plume élégante le vaste monde devenu « village planétaire » revient à l’essai. Après ses percutantes Identités meurtrières, de nouveau, il aide ses contemporains à mettre un peu d’ordre dans un monde déréglé par la montée du « fanatisme », de la « violence », de « l’exclusion », du « désespoir » et des « surenchères identitaires ». Le Dérèglement du monde invite à créer les bases d’un « nouvel humanisme ».

Bonne année 2014 à toutes et à tous !

Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

Et pourtant ! « Je l’écris sans détour, et en pesant mes mots : c’est d’abord là, auprès des immigrés, que la grande bataille de notre époque devra être menée, c’est là qu’elle sera gagnée ou perdue. Ou bien l’Occident parviendra à les reconquérir, à retrouver leur confiance, à les rallier aux valeurs qu’il proclame, faisant d’eux des intermédiaires éloquents dans ses rapports avec le reste du monde ; ou bien ils deviendront son plus grave problème. » C’est dit. Le Dérèglement du monde dénonce dans le même temps « (…) un monde où les appartenances sont exacerbées, notamment celles qui relèvent de la religion ; où la coexistence entre les différentes communautés humaines est, de ce fait, chaque jour un peu plus difficile ; et où la démocratie est constamment à la merci des surenchères identitaires. »

Ce monde déréglé par les communautarismes et les replis sur soi, l’est tout autant par l’absence de « légitimité » dans le monde arabe(1) et par la perte de « légitimité » de l’Occident, obligé de jouer des biscoteaux un peu partout sur la planète. Si les dérèglements sont locaux, leurs effets, eux, sont planétaires. Il suffit d’une poussée de fièvre à l’autre bout du globe, pour qu’on se mette à greloter dans son lit. Si la légitimité manque (ou manquait) au monde arabe, elle déserte aussi les pays d’Occident qui, faute de suprématie économique et d’autorité morale, font de l’intervention militaire « une méthode de gouvernement » de la planète. Car, selon Amin Maalouf, la civilisation occidentale, « créatrice de valeurs universelles » reste partagée « entre son désir de civiliser le monde et sa volonté de le dominer ». Et pourtant, selon l’universalité occidentale, « l’humanité est une » et « aucun peuple sur terre n’est fait pour l’esclavage, pour la tyrannie, pour l’arbitraire, pour l’ignorance, pour l’obscurantisme, ni pour l’asservissement des femmes. Chaque fois qu’on néglige cette vérité de base, on trahit l’humanité, et on se trahit soi-même. »

Le monde étant global, « nous sommes en train de sombrer ensemble » et, dans ce monde partagé et unique, « les problèmes ne peuvent être résolus que si l’on réfléchit globalement, comme si l’on était une vaste nation plurielle, tandis que nos structures politiques, juridiques et mentales nous contraignent à réfléchir et à agir en fonction de nos intérêts spécifiques – ceux de nos Etats, de nos électeurs, de nos entreprises, de nos finances nationales. » Pour l’auteur des Identités meurtrières, il faut partir d’un fait, une évidence à l’heure où la radioactivité, les virus, les capitaux, les marchandises, les hommes et les identités se baguenaudent allègrement à la surface du globe, au nez soupçonneux et à la moustache frétillante de la maréchaussée douanière : le monde est un, global, partagé et unique, les cadres nationaux vacillent, il serait temps non seulement de penser « globalement » mais aussi d’agir « globalement » en imaginant « une sorte de gouvernement global ».

Mais attention, dans le respect de tous et de chacun. Il faut alors et aussi dépasser ses petites mesquineries et ses grandes peurs, admettre que les civilisations sont allez au bout de leur bout, et qu’au bout de ce bout, c’est le vide pour tous ! Alors que l’Occident en rabatte de sa morgue et de sa suffisance, renvoyant (enfermant) l’autre – et ici l’Arabe – à une improbable différence culturelle et surtout religieuse (il y a un trop plein de religion nous dit Maalouf).

Il conviendrait d’en finir avec « l’esprit d’apartheid ». Basta ! des présupposés ethniques sur « ces gens-là » qui « ne sont pas comme nous ». Ce pseudo « respect » de l’Autre est une forme de mépris, et le révélateur d’une détestation. »

Ainsi, si l’homme africain n’est pas assez entré dans l’Histoire, l’Arabe, lui, poireauterait encore dans l’antichambre. Son passé, son présent et son avenir seraient, à l’ombre des minarets, écrit ad aeternam. « Et c’est ainsi qu’Allah est grand » aurait peut-être écrit Alexandre Vialatte. L’Occident oublierait-il ses propres leçons ? Le devenir des sociétés est le résultat de l’Histoire et non le fruit d’un commandement divin rappelle l’auteur, de sorte qu’« expliquer sommairement par la « spécificité de l’islam » tout ce qui se passe dans les différentes sociétés musulmanes, c’est se complaire dans les lieux communs, et c’est se condamner à l’ignorance et à l’impuissance. » Cela n’exonère nullement le monde arabe de corriger « l’indigence de sa conscience morale » : qu’il « s’introspecte » et fasse un grand ménage (de printemps, s’entend…). Des décennies d’illégitimité satrapique ou révolutionnaire ont laissé des toiles d’araignées dans les constitutions nationales et dans les consciences de chacun.

Amin Maalouf invite à un peu moins de religion et à un peu plus d’attention aux peuples. Et fissa encore ! Car il y a danger. « Dans le « village global » d’aujourd’hui, une telle attitude n’est plus tolérable, parce qu’elle compromet les chances de coexistence au sein de chaque pays, de chaque ville, et prépare pour l’humanité entière d’irréparables déchirements et un avenir de violence. »

Pour sortir, « par le haut », de ce « dérèglement », il faut recourir à… la culture. Voilà qui mettra sans doute du baume au cœur des lycéens imprudemment engagés en filière littéraire et des étudiants qui perdent leur temps à faire des langues, de la littérature et autres matières insignifiantes du genre philo, histoire, psy quelque chose et autres langues dites « mortes », au lieu d’être utiles à leur pays et à leur économie : des finances jeune homme ! de l’éco ! et plutôt de la micro que de la macro ; des mathématiques jeunes dame ! De la tenue, de la rigueur… de l’utilitarisme carnassier à vocation citoyenne et bourgeoise. Il ne s’agit pas d’opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit d’autre, mais voilà, notre Goncourt national, redore le blason de la culture, des langues et des littératures pour allez vers l’Autre et s’imprégner de son « intimité » : « Sortir par le haut » du « dérèglement » « exige d’adopter une échelle des valeurs basée sur la primauté de la culture ». La culture « peut nous aider à gérer la diversité humaine », aider à se connaître les uns les autres, « intimement » et « l’intimité d’un peuple c’est sa littérature ». Ici, « l’intimité » à la sauce Maalouf a peut-être à voir avec la « connivence » façon François Jullien…

Dans ce fatras planétaire aux retombées de proximité, la culture tiendrait donc le premier rôle pour éviter de sombrer ensemble. Et les immigrés du monde entier seraient, une fois de plus les OS, obscurs mais diligents, du salut général. C’est dire si l’attitude des pays européens à leur égard est une « question cruciale ». Que l’on cesse alors de les renvoyer à une religion ou une appartenance exclusive. « L’immigré a soif (…) de dignité culturelle [dont] (…) la composante la plus irremplaçable est la langue. « l’appartenance religieuse est exclusive, l’appartenance linguistique ne l’est pas ; tout être humain a vocation à rassembler en lui plusieurs traditions linguistiques et culturelles ». Comme Driss Chraïbi ou Ying Chen avant lui, Amin Maalouf demande que chacun s’enrichisse de l’individualité de l’autre, émancipé de tout communautarisme. Alors les immigrés du monde entier - et de France - pourront jouer ce rôle indispensable d’ « intermédiaire ». Et non celui de boucs émissaires.

1-La première édition date de 2009 (chez Grasset). Autrement dit bien avant les fragrances du jasmin tunisien…

Le Livre de poche, 2010, 320 pages

Nicolas Sarkozy, dans son discours sur la réforme du lycée, le 13 octobre 2009, rappelait que la création du lycée signifiait « la fin des privilèges de la naissance ». « Désormais, poursuivait-il, ce qui compte en France pour réussir, ce n’est plus d’être “bien né” : pour réussir, il faut travailler dur, et avoir fait la preuve, par ses études, par son travail, de sa valeur ». Voilà ce que Walter Benn Michaels appellerait sans doute une parfaite illustration de la « méritocratie » : on ne devient pas riche par héritage - richesse et patrimoine - mais grâce à son travail et à ses efforts. L’auteur, professeur à l’université de l’Illinois à Chigago, dit exactement le contraire : « ce n’est pas parce que qu’ils ont fréquenté une grande université qu’ils ont réussi [les étudiants des dites universités], mais parce que leur famille est assez riche pour leur offrir le genre d’environnement et de préparation qui permet d’être admis dans une grande université ». Point ! Voilà qui est affirmé sans circonvolutions ni prêchi-prêcha.

Nicolas Sarkozy, dans son discours sur la réforme du lycée, le 13 octobre 2009, rappelait que la création du lycée signifiait « la fin des privilèges de la naissance ». « Désormais, poursuivait-il, ce qui compte en France pour réussir, ce n’est plus d’être “bien né” : pour réussir, il faut travailler dur, et avoir fait la preuve, par ses études, par son travail, de sa valeur ». Voilà ce que Walter Benn Michaels appellerait sans doute une parfaite illustration de la « méritocratie » : on ne devient pas riche par héritage - richesse et patrimoine - mais grâce à son travail et à ses efforts. L’auteur, professeur à l’université de l’Illinois à Chigago, dit exactement le contraire : « ce n’est pas parce que qu’ils ont fréquenté une grande université qu’ils ont réussi [les étudiants des dites universités], mais parce que leur famille est assez riche pour leur offrir le genre d’environnement et de préparation qui permet d’être admis dans une grande université ». Point ! Voilà qui est affirmé sans circonvolutions ni prêchi-prêcha. Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite.

Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite. Jocelyne Dakhlia revenait ici sur ce « Printemps arabe » à l’heure où les Tunisiens élisaient une Constituante dominée par les représentants du parti Ennahda, dispensateur (à Dieu ne plaise) de la bonne parole à des ouailles oublieuses. Oublieuses ? Peut-être mais (re)devenues « sujet politique » armé d’une exigence citoyenne et démocratique et à qui, conscient des incertitudes du jeu politique, on ne la fera peut-être pas. Là n’est qu’en partie le sujet du livre de Jocelyne Dakhlia, directrice d'études à l’EHESS, qui scrutait cette révolution tunisienne en interrogeant l’« aveuglement » de la France à ce qui s’est passé dans ce petit pays à l’origine de grands bouleversements.

Jocelyne Dakhlia revenait ici sur ce « Printemps arabe » à l’heure où les Tunisiens élisaient une Constituante dominée par les représentants du parti Ennahda, dispensateur (à Dieu ne plaise) de la bonne parole à des ouailles oublieuses. Oublieuses ? Peut-être mais (re)devenues « sujet politique » armé d’une exigence citoyenne et démocratique et à qui, conscient des incertitudes du jeu politique, on ne la fera peut-être pas. Là n’est qu’en partie le sujet du livre de Jocelyne Dakhlia, directrice d'études à l’EHESS, qui scrutait cette révolution tunisienne en interrogeant l’« aveuglement » de la France à ce qui s’est passé dans ce petit pays à l’origine de grands bouleversements. Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.  Ainsi les quelques 15 à 20 000 Roms Roumains et Bulgares qui se baguenaudent dans le pré carré national, qui survivent dans des campements insalubres, sont devenus l’objet de toutes les attentions sécuritaires. Voilà un petit livre bien utile pour dépasser les gros titres de la presse et les gros mots des responsables politiques, pour aussi mesurer le poids des préjugés qui traînent dans la tête de chacun. Jean-Pierre Liégeois est un spécialiste, auteur de dizaines de livres, rapports, conférences et autres articles sur le sujet. Fondateur en 1979 du Centre de recherches tsiganes de l’université Paris-Descartes, qu’il a dirigé jusqu’en 2003. C’est dire s’il est à son affaire ici. Le souci de l’exhaustivité bute sur les rigueurs de la collection : en un centaine de pages, le lecteur est gratifié d’une somme d’informations indispensables pour trouver son chemin dans le dédale d’un sujet aux ramifications multiples. Pourtant, il aurait peut-être accepté d’échanger quelques éclairages généraux et perspectives historiques pour saisir ce qui fait le quotidien de ces Roms et Tsiganes, objet aujourd’hui de toutes les attentions, bonnes ou mauvaises. Ce n’est là qu’un léger bémol à propos d’un livre dont les atouts sont nombreux, et pas seulement parce que les Roms sont au cœur de l’actualité française et européenne depuis bientôt une vingtaine d’années.

Ainsi les quelques 15 à 20 000 Roms Roumains et Bulgares qui se baguenaudent dans le pré carré national, qui survivent dans des campements insalubres, sont devenus l’objet de toutes les attentions sécuritaires. Voilà un petit livre bien utile pour dépasser les gros titres de la presse et les gros mots des responsables politiques, pour aussi mesurer le poids des préjugés qui traînent dans la tête de chacun. Jean-Pierre Liégeois est un spécialiste, auteur de dizaines de livres, rapports, conférences et autres articles sur le sujet. Fondateur en 1979 du Centre de recherches tsiganes de l’université Paris-Descartes, qu’il a dirigé jusqu’en 2003. C’est dire s’il est à son affaire ici. Le souci de l’exhaustivité bute sur les rigueurs de la collection : en un centaine de pages, le lecteur est gratifié d’une somme d’informations indispensables pour trouver son chemin dans le dédale d’un sujet aux ramifications multiples. Pourtant, il aurait peut-être accepté d’échanger quelques éclairages généraux et perspectives historiques pour saisir ce qui fait le quotidien de ces Roms et Tsiganes, objet aujourd’hui de toutes les attentions, bonnes ou mauvaises. Ce n’est là qu’un léger bémol à propos d’un livre dont les atouts sont nombreux, et pas seulement parce que les Roms sont au cœur de l’actualité française et européenne depuis bientôt une vingtaine d’années.

Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile.

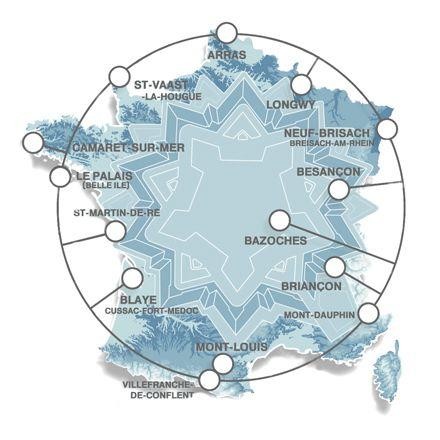

Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile. Pourquoi ne pas lire l’ouvrage de l’historien David Bitterling à la lumière d’un poète, chantre de la créolisation, d’une poétique de la relation et d’une opportune éthique du détour ? Il s’agit bien sûr d’Edouard Glissant. Car avec ce « pré carré » David Bitterling revisite, dans une langue élégante et sans jargon, cette période de l’histoire qui court entre le XVI et le XVIIe où le royaume invente son « espace » et préfigure le contour hexagonal où la patrie s’habillera de l’idée nationale. Moment charnière de l’histoire d’une France présentée, à tort selon l’auteur, par une historiographie récente comme un espace naturel, un contour pentagonal d’abord, hexagonal ensuite, réchampi de la nuit des âges et reçu, presque ex nihilo, en héritage. Cette histoire de l’espace national serait « bien plus celle d’un assemblage de différents territoires à l’intérieur d’un espace géographique vaste et de forme imprécise ». Citant Daniel Nordman, David Bitterling affirme avec lui : « tout territoire est, dans les faits, une construction ou une combinaison [artificielle] ». Voilà donc, après les travaux de Marcel Détienne qui ont mis à mal le mythe de l’autochtonie, une autre certitude qui tombe : le mythe de l’authenticité d’un territoire, de l’homogénéité et du « naturel » hexagonal.

Pourquoi ne pas lire l’ouvrage de l’historien David Bitterling à la lumière d’un poète, chantre de la créolisation, d’une poétique de la relation et d’une opportune éthique du détour ? Il s’agit bien sûr d’Edouard Glissant. Car avec ce « pré carré » David Bitterling revisite, dans une langue élégante et sans jargon, cette période de l’histoire qui court entre le XVI et le XVIIe où le royaume invente son « espace » et préfigure le contour hexagonal où la patrie s’habillera de l’idée nationale. Moment charnière de l’histoire d’une France présentée, à tort selon l’auteur, par une historiographie récente comme un espace naturel, un contour pentagonal d’abord, hexagonal ensuite, réchampi de la nuit des âges et reçu, presque ex nihilo, en héritage. Cette histoire de l’espace national serait « bien plus celle d’un assemblage de différents territoires à l’intérieur d’un espace géographique vaste et de forme imprécise ». Citant Daniel Nordman, David Bitterling affirme avec lui : « tout territoire est, dans les faits, une construction ou une combinaison [artificielle] ». Voilà donc, après les travaux de Marcel Détienne qui ont mis à mal le mythe de l’autochtonie, une autre certitude qui tombe : le mythe de l’authenticité d’un territoire, de l’homogénéité et du « naturel » hexagonal. Ancien correspondant du Monde en Algérie, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique du Nord et notamment sur le Maroc, Jean-Pierre Tuquoi est à son affaire pour écrire cette histoire du couple Paris-Alger. Rafraîchissant la mémoire de son lecteur grâce à quelques rappels historiques, il décortique cette relation tumultueuse, avec pour point d’ancrage la fameuse loi du 23 février 2005 et le non moins fameux deuxième alinéa de l’article 4 sur “les effets positifs” de la colonisation. Il montre à la fois la genèse de cet article, les conditions de son vote, les réactions et les conséquences qu’il a suscitées. Autres temps forts de ce bras de fer voire de ce mano a mano franco-algérien, la campagne présidentielle en France et le projet chiraquien de traité d’amitié d’une part, les vicissitudes de la politique intérieure en Algérie de l’autre.

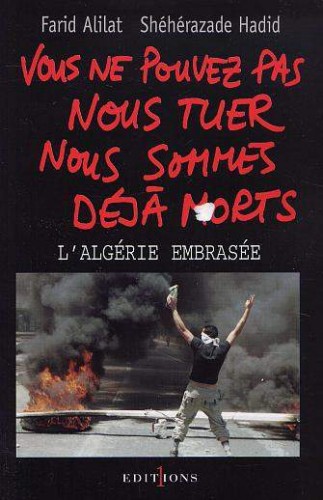

Ancien correspondant du Monde en Algérie, auteur de plusieurs ouvrages sur l’Afrique du Nord et notamment sur le Maroc, Jean-Pierre Tuquoi est à son affaire pour écrire cette histoire du couple Paris-Alger. Rafraîchissant la mémoire de son lecteur grâce à quelques rappels historiques, il décortique cette relation tumultueuse, avec pour point d’ancrage la fameuse loi du 23 février 2005 et le non moins fameux deuxième alinéa de l’article 4 sur “les effets positifs” de la colonisation. Il montre à la fois la genèse de cet article, les conditions de son vote, les réactions et les conséquences qu’il a suscitées. Autres temps forts de ce bras de fer voire de ce mano a mano franco-algérien, la campagne présidentielle en France et le projet chiraquien de traité d’amitié d’une part, les vicissitudes de la politique intérieure en Algérie de l’autre.  Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.

Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.  Il a été reproché à François Jullien, d’enfermer la culture chinoise dans une altérité rédhibitoire, indépassable, fermée en particulier aux droits de l’homme. Il a répondu en son temps à ces détracteurs (1). Ici, abordant des thèmes voisins, il poursuit sa réflexion, offrant aux lecteurs des perspectives utiles - en ces temps de mondialisation, de brassage et de métissage - et fécondes. Car, si le célèbre sinologue et professeur n’hésite pas à croiser le fer, contre un « humanisme mou » ou une « pensée faible », il faut lui reconnaître le fait qu’il place le débat à des hauteurs qui ravissent celles et ceux que le « catéchisme de la raison » ou le prêt à penser d’un universel abstrait laissent sur leur faim. Armé du triangle de l’universel, de l’uniforme et du commun, François Jullien arpente l’histoire et les pensées européennes et asiatiques, essentiellement chinoise bien sûr, avec quelques incursions du côté de l’islam ou de l’Inde.

Il a été reproché à François Jullien, d’enfermer la culture chinoise dans une altérité rédhibitoire, indépassable, fermée en particulier aux droits de l’homme. Il a répondu en son temps à ces détracteurs (1). Ici, abordant des thèmes voisins, il poursuit sa réflexion, offrant aux lecteurs des perspectives utiles - en ces temps de mondialisation, de brassage et de métissage - et fécondes. Car, si le célèbre sinologue et professeur n’hésite pas à croiser le fer, contre un « humanisme mou » ou une « pensée faible », il faut lui reconnaître le fait qu’il place le débat à des hauteurs qui ravissent celles et ceux que le « catéchisme de la raison » ou le prêt à penser d’un universel abstrait laissent sur leur faim. Armé du triangle de l’universel, de l’uniforme et du commun, François Jullien arpente l’histoire et les pensées européennes et asiatiques, essentiellement chinoise bien sûr, avec quelques incursions du côté de l’islam ou de l’Inde.