Patrick Pépin

Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus

1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.

1936-1939, trois ans d’une guerre civile où les troupes franquistes ont fait de la haine et de la violence une arme de guerre systématique. Quarante années d’une dictature qui jamais n’a relâché la pression ni desserré le garrot : le 2 mars 1974 Salvador Puig i Antich sera garrotté à l’âge de 26 ans et l’année même de la mort du Caudillo, en 1975, cinq opposants basques seront exécutés, le plus jeune avait tout juste vingt et un ans. Pendant quarante ans, Franco a fait de son pays une terre divisée en « vainqueurs » et en « vaincus ». Une Espagne hémiplégique paralysée par la répression, la peur, la dissimulation d’une moitié de sa mémoire. Une chape de plombs s’est abattue sur la félonie des officiers putschistes, sur la sauvagerie des troupes fascistes, les tueries, les charniers, les disparitions, l’exil. Là encore il a fallu taire les camps, en France d’abord, en déportation ensuite dans les camps nazis, comme celui de Mauthausen (1). Après la mort du dictateur et près de trente années de démocratie, le silence a persisté. Malgré quelques initiatives, il a fallu attendre le début des années 2000 pour assister au « réveil » de la mémoire espagnole, celle des victimes du franquisme, celle des Républicains : articles de presse, publications, manifestations, œuvres culturelles mais aussi excavation de charniers, exhumations et identification des corps. Portée par les petits-enfants des Républicains et quelques acteurs encore en vie, cette « mémoire s’est installée durablement dans l’actualité politique et sociale espagnole » écrit Patrick Pépin.

Ce livre, au parti pris éditorial assumé d’entrée, reprend une série d’émissions diffusée sur France culture en 2004. Il rassemble des témoignages de « militants de la mémoire ». Rapporté avec sobriété, chacun porte pourtant une charge émotionnelle forte. Tous sont mis en perspective, historique ou replacés utilement par l’auteur dans le contexte des débats et enjeux qui traversent la société espagnole.

Cette mémoire est d’abord portée par les descendants, les petits-enfants des victimes. Ces orphelins d’une histoire familiale et nationale interpellent historiens et responsables politiques. Il y a là par exemple Emilio Silva, le Président de « l’Associacion para la recuperacion de la memoria historica », Asun Esteban, universitaire à Salamanque ; Javier Castan l’historien aragonais de Jaca ; Montsé Armengou, journaliste à la Televisio de Catalunya qui, dans ses reportages plusieurs fois primés, montre la réalité de la répression franquiste et revient sur le sort des enfants disparus, dont certains, enlevés en prison à leur mère, ont été placés dans des familles franquistes ou des orphelinats dirigés par des religieuses, histoire de leur refaire une santé idéologique. Francisco Martinez-Lopez est lui un ancien guérillero qui a combattu la dictature jusqu’en 1951. Il milite aujourd’hui pour que ce combat ne soit pas oublié. Il y a aussi des témoignages d’exilés : Paquita Merchan, quatre-vingt-quatre ans, l’ancienne combattante madrilène qui finit ses jours dans une banlieue parisienne ; Antoine Blanca ci-devant ambassadeur de France ; Aniceto Ménandez, journaliste, né au Mexique et devenu français à l’âge de vingt et un an ou encore Odette Martinez, née en France, professeur de Lettres, qui montre pourquoi les « déconvenues » de l’histoire commune sont à l’origine d’une image « brouillée » de la France.

Pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps ? Comment « l’humiliation de l’oubli » a-t-elle pu perdurer après la mort du dictateur ? Patrick Pépin avance quatre réponses : la durée même de la dictature ; un climat de violence et de peur maintenu durant les quatre décennies du franquisme. Nombre de témoignages confirment cette peur, montrent concrètement comment Franco « avait organisé un cadenassage des esprits, une crainte ontologique, qui ont durablement structuré la société espagnole ». Il y a aussi les conditions mêmes de la transition démocratique qui a vu le régime tombé non pas sous l’action des « vaincus » d’hier mais de la belle mort du dictateur. Enfin, pour qu’un processus démocratique ait pu voir le jour en Espagne, il a fallu en passer par un compromis et respecter la règle de l’omerta sur les crimes et les responsabilités des bourreaux.

Depuis les choses ont bien changé. Cette mémoire longtemps réduite au silence ne cesse de se rappeler au souvenir des Espagnols. « Cette mémoire est comme une boule de neige qui se charge au fur et à mesure qu’elle roule ». Les morts réclament justice. Des familles meurtries exigent des réparations et les descendants militent pour que toute la lumière soit faite sur l’histoire récente de leur pays et qu’enfin sortent de l’ombre cette armée d’hommes et de femmes qui fut non seulement l’honneur de l’Espagne mais aussi celui d’une Europe écrasée sous la botte fasciste. L’enjeu n’est pas d’ouvrir une nouvelle ère de haine ou de réveiller d’anciens démons mais de préparer « un futur plus clair » en commençant par respecter toutes les composantes de l’identité espagnole. Comme le dit Odette Martinez, « si cette mémoire est reliée au présent, c’est de l’or. C’est de la fécondité pour l’avenir ».

Le livre est accompagné de deux CD-Audio, Nouveau Monde Éditions 2006, 208 pages, 26 €

(1) Voir Pierre et Marie Salou Olivares, Les républicains espagnols dans le camp de concentration nazi de Mauthausen. Le devoir collectif de survivre, édition Tirisias, Collection Les oubliés de l’histoire, 910 pages, 36 euros

Essais - Page 6

-

Histoires intimes de la guerre d’Espagne, 1936-2006, La mémoire des vaincus

-

Liberté, égalité, carte d'identité

Evelyne Ribert

Liberté, égalité, carte d'identité. Les jeunes issus de l'immigration et l'appartenance nationale

Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.

Qu’est ce qui motive chez les jeunes dits de la « seconde génération », selon une appellation ambiguë née dans les années 90, le choix de la nationalité et quel est leur degré d’adhésion au « modèle d’appartenance nationale » ? C’est à ces deux questions que répond le livre d’Evelyne Ribert, jeune docteur en sociologie et chercheur au CNRS, qui publie ici les conclusions d’une enquête sur le choix d’une nationalité et l’appartenance nationale menée entre 1995 et 1996 auprès de cinquante jeune, âgés de 16 à 20 ans, nés en France, de parents marocains, tunisiens, espagnols, portugais et turcs.

En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.

En ce mitan des années quatre-vingt-dix, la nouvelle loi sur la nationalité, dite loi Méhaignerie s’applique. Depuis un an et jusqu’en 1998 elle oblige les jeunes nés de parents étrangers (à l’exception de ceux d’origine algérienne) à une déclaration d’intention. L’enquête d’Évelyne Ribert vient confirmer que le choix de la nationalité française est majoritaire, écrasant même, chez ces jeunes et ce au détriment de celle du pays d’origine des parents. Mieux, ce choix ne souffre aucune discussion tant la nationalité française est considérée comme « naturelle », « allant de soi », un simple « choix de papiers », une question, enfin, qui ne se pose même pas. Pourtant Évelyne Ribert montre que l’attachement national n’est nullement corrélé au choix de la nationalité française autrement dit que l’identité de ces jeunes est déconnectée de la nationalité. Pour expliquer cette dissociation elle avance trois explications. Tout d’abord, jusqu’à leur majorité, la plupart de ces jeunes ignorent leur nationalité, ensuite, la catégorie « seconde génération » dans laquelle la loi et plus largement la société les enferme, les renvoie constamment à une « origine » réelle ou fantasmée, enfin et surtout, l’appartenance nationale n’est qu’une facette de l’identité de ces jeunes qui revendiquent ou reconnaissent, confusément souvent, plusieurs appartenances, réinventant ainsi des modèles nationaux, bousculant les frontières et les territoires, bricolant des identités plurielles et composites.

Si, affinant l’analyse, des différences sont à noter (liées à l’origine culturelle, à l’âge, à la possession ou non des papiers d’identité, à l’insertion professionnelle…), globalement, cette attitude des jeunes français issus des différentes migrations ne diffère pas de celle des jeunes Français nés de parents français, chez qui l’on observe également une tendance à remettre en cause le « modèle d’appartenance nationale » au profit de références européennes voir mondiales quand ce n’est pas d’une critique des frontières au nom de l’unité de l’espèce humaine.

Fort justement, l’auteur insiste : la faible identification des jeunes d’origine immigrée au modèle national n’est nullement le fait d’une prétendue allégeance étrangère mais correspond à un mouvement générale perceptible au sein de la jeunesse française de sorte qu’elle témoignerait selon l’auteur d’une parfaite intégration (sur ce point du moins).

Evelyne Ribert, ajoute à ses analyses les conclusions de l’enquête menée par Olivier Galland et Jean Vincent Pfirsch (1), qu’elle cite : « la faiblesse du sentiment national des jeunes d’origine immigrée ne semble pas être liée à une dépréciation plus marquée à leurs yeux de l’image de la nation et du pays dont ils s’accordent à reconnaître, autant que les jeunes Français de souche, les qualités et les avantages (et également les défauts) mais plutôt à la faiblesse du sentiment de continuité entre leur propre histoire et celle du pays où ils vivent ». Elle ajoute : « Les adolescents rêvent, en outre, d’être reconnus pour ce qu’ils sont, avec leur origine étrangère et d’être perçus ainsi comme partie intégrante de la nation. C’est à cette double condition qu’ils pourront pleinement s’identifier à la communauté nationale ».

Voilà qui ouvre sur la question des bagages identitaires de ces jeunes et notamment sur la question de la culture d’origine qu’il ne faudrait pas essentialiser, globaliser et surtout, comme l’esquisse étonnement Evelyne Ribert, aborder par ce fichu voile imposer par les seuls islamistes et qui réduit singulièrement des siècles d’histoire et de civilisation portés par des peuples et des groupes autrement divers et créatifs.

(1) Les Jeunes, l’armée et la nation, Centre d’études en sciences sociales de la défense.

Edition La Découverte, 2006, 276 p., 23 € -

À contre-Coran & dieu.com

Jack-Alain Léger

À contre-Coran

&

Danielle Sallenave

dieu.com

Aujourd’hui qu’on nous refait le coup de l’identité nationale – les régionales approchent – revenons sur deux livres bien différents (opposés même) quant à leurs formes mais qui, sur le fond, forment (malgré eux ?) un bel ensemble, décapant et édifiant, roboratif et nécessaire Le style d'abord. Rien de commun entre le ton mesuré (mais combatif) de Danielle Sallenave qui exerce sa réflexion et développe ses nombreux arguments avec le souci "d'apporter la lumière et non de mettre le feu" et le brûlot de Léger qui sans doute en rajoute parfois dans la provoc et la grossièreté mais donne à lire une prose qui, tel un feu d'artifice, illumine dans la grisaille éditoriale et livresque des écrits bien proprets et bien pensants. Il y a des écritures et des pensées de robots comme il y a une urbanité de robot.

Aujourd’hui qu’on nous refait le coup de l’identité nationale – les régionales approchent – revenons sur deux livres bien différents (opposés même) quant à leurs formes mais qui, sur le fond, forment (malgré eux ?) un bel ensemble, décapant et édifiant, roboratif et nécessaire Le style d'abord. Rien de commun entre le ton mesuré (mais combatif) de Danielle Sallenave qui exerce sa réflexion et développe ses nombreux arguments avec le souci "d'apporter la lumière et non de mettre le feu" et le brûlot de Léger qui sans doute en rajoute parfois dans la provoc et la grossièreté mais donne à lire une prose qui, tel un feu d'artifice, illumine dans la grisaille éditoriale et livresque des écrits bien proprets et bien pensants. Il y a des écritures et des pensées de robots comme il y a une urbanité de robot.Chacun à sa manière cherche à répondre à cette question : "comment accueillir un Autre qui ne soit pas une figure du Même ? Mais comment le respecter dans sa différence sans que celle-ci ruine tout projet de construire un espace commun ?" (D.Sallenave). Chez Léger cela devient : "Notre salut est dans l'ouverture aux autres, le don la générosité, si j'ose dire pugnace. Mais une tolérance, oui, combative. (…) Générosité n'est pas complaisance, encore moins complicité".

Complicité avec qui ? Pour Léger "l'ennemi actuel" serait "l'islamisme" et le danger serait même de "laisser prospérer en France l'obscurantisme islamique (je dis bien : islamique)". Là est l'essentiel du propos même si Léger rejoint Sallenave quand, de manière systématique et construite, elle pointe du doigt les trois monothéismes, les communautarismes - tous les communautarismes, des plus béats, des plus bêlants aux plus belliqueux - mais aussi le libéralisme, le culte de la consommation, l'abrutissement par les "marques", la pornographie… Léger ne dit pas autre chose : "Mais on a voulu nous faire la honte. Les Français sont des ringards. La Raison est une vieille lune. La laïcité, une anomalie dans un monde mondialisé. La Modernité, le Marché, le Spectacle recommandent le communautarisme et la religiosité à l'américaine qui facilitent la crétinisation des masses, donc la consommation".

Nul besoin ici de dresser l'inventaire des provocations et velléités. Pour en rester à l'islamisme, depuis les mises en garde dès 1989 des "deux grandes Elisabeth" (de Fontenay et Badinter, "les authentiques philosophes" dixit Léger) jusqu'aux travaux de la commission Stasi, il est connu. Là où Léger parle de "l'islamisation des esprits" Sallenave sort le grand angle et montre combien le discours religieux envahit toutes les sphères de la société à commencer par la sphère intellectuelle (et d'épingler : Hans Jonas, Vaclav Havel, François Dagognet, Emmanuel Lévinas) et même le processus qui préside à la construction européenne soumis, selon elle, à une pression catholique et qui serait même porteur, via les régions, d'une dérive ethnique.

Alors, allons à l'essentiel : qu'est ce qui serait en danger dans cette France pourtant riche de ses mariages mixtes et de son passé dreyfusard (Léger) ? Ce qui fait le sel de la francité pour l'auteur d'"À contre Coran" : le droit à l'indifférence, "le scepticisme souriant", "l'incrédulité désinvolte", la "légèreté française". Cette joyeuse spiritualité (voir aussi chez Sallenave l'importance du rire et du "gai savoir" nietzschéen) est menacée par les rêches prechi-préchas des prêches et les ternes oraisons de minbar, de chaires, religieuses ou professorales. De manière plus docte, Danielle Sallenave montre avec force argumentaire et démonstration que des menaces pèsent sur la liberté individuelle (face aux prétentions communautaires), sur l'idée d'émancipation (face à l'attachement aux racines), sur la liberté de conscience (face aux croyances religieuses), sur la laïcité et le vivre ensemble républicain (face à un "vivre ensemble" à base de "temples et de supermarchés"). Elle démontre que sous les affirmations identitaires couvent toujours et partout le risque de la confrontation et de la violence.

"Qu'y faire ?" demande Léger. Danielle Sallenave soumet au lecteur un large éventail des possibles. Depuis le retour aux sources de la philosophie grecque jusqu'à la nécessité de repenser les enseignements aujourd'hui bien oubliés, des penseurs de la dissidence (à commencer par Jan Patocka). Mais surtout, elle lance un appel vibrant en faveur de l'athéisme (et non, différence avec Léger, de l'agnosticisme) et de la laïcité (qui n'a rien à voir avec la molle tolérance). Léger citant Michel Onfray abonde malgré tout dans ce sens : "qu'on n'aille donc pas s'exciter sur la pertinence ou non de l'enseignement du fait religieux à l'école. L'urgence c'est l'enseignement du fait athée". Sans jamais verser dans la victimisation, il est à craindre aussi que rien ne puisse changer sans le rétablissement de la justice pour certains de nos concitoyens (notamment pour Léger : "sanctionner avec la plus grande sévérité les discriminations à l'emploi et au logement ; ne pas tolérer le tri au faciès (…), les bavures, les brimades, les humiliations dans les commissariats ou sur la voie publique ; épurer la police de ses éléments racistes : imposer l'équité (…) ; favoriser le brassage social.") . Sallenave montre la nécessité de s'engager dans une résistance de tous les instants et une responsabilisation individuelle qui exige une permanente vigilence. Léger lui, parti "en guerre" contre les "islamophiles" et les "islamistophiles", demande , flanqué tout de même de Voltaire et de Molière, la liberté de critiquer les religions et d'appeler un chat un chat, un tartuffe un tartuffe (qu'il se prénomme Tarik, Dalil ou Fouad), un machiste un machiste (même s'il est musulman) et qu'on fiche la paix à ces "Beurs", "Français, comme vous et moi" qui revendiquent "la liberté, la luxueuse liberté de croire ou de ne pas croire".

"Qu'y faire ?" demande Léger. Danielle Sallenave soumet au lecteur un large éventail des possibles. Depuis le retour aux sources de la philosophie grecque jusqu'à la nécessité de repenser les enseignements aujourd'hui bien oubliés, des penseurs de la dissidence (à commencer par Jan Patocka). Mais surtout, elle lance un appel vibrant en faveur de l'athéisme (et non, différence avec Léger, de l'agnosticisme) et de la laïcité (qui n'a rien à voir avec la molle tolérance). Léger citant Michel Onfray abonde malgré tout dans ce sens : "qu'on n'aille donc pas s'exciter sur la pertinence ou non de l'enseignement du fait religieux à l'école. L'urgence c'est l'enseignement du fait athée". Sans jamais verser dans la victimisation, il est à craindre aussi que rien ne puisse changer sans le rétablissement de la justice pour certains de nos concitoyens (notamment pour Léger : "sanctionner avec la plus grande sévérité les discriminations à l'emploi et au logement ; ne pas tolérer le tri au faciès (…), les bavures, les brimades, les humiliations dans les commissariats ou sur la voie publique ; épurer la police de ses éléments racistes : imposer l'équité (…) ; favoriser le brassage social.") . Sallenave montre la nécessité de s'engager dans une résistance de tous les instants et une responsabilisation individuelle qui exige une permanente vigilence. Léger lui, parti "en guerre" contre les "islamophiles" et les "islamistophiles", demande , flanqué tout de même de Voltaire et de Molière, la liberté de critiquer les religions et d'appeler un chat un chat, un tartuffe un tartuffe (qu'il se prénomme Tarik, Dalil ou Fouad), un machiste un machiste (même s'il est musulman) et qu'on fiche la paix à ces "Beurs", "Français, comme vous et moi" qui revendiquent "la liberté, la luxueuse liberté de croire ou de ne pas croire".Enfin, avec nos deux auteurs, déterrons cette arme si efficace contre les grincheux de tous poils, cette utile distance que Léger appelle le "rire", le "trait d'esprit" l'"anodine badinerie". Comme le rappelle Sallenave, ce sont déjà des rires qu'opposèrent les Grecs à Paul de Tarse tentant de séduire son auditoire par le thème de la résurrection des morts.

Oui avec Léger, reprenons le Falstaff de Verdi : "tutto nel mondo è burla!" Tout en ce monde n'est que plaisanterie."

Edition Hors Commerce, 2004, 165 pages, 12 euros

Edition Gallimard, 2004, 325 pages, 16,50 euros

-

La Fiancée importée. La vie turque en Allemagne vue de l’intérieur

Necla Kekek

La Fiancée importée. La vie turque en Allemagne vue de l’intérieur

Née en 1957 à Istanbul, Necla Kekek vit à Hambourg où elle enseigne la sociologie. Assistante de l’administration pénitentiaire pour le traitement des Turcs emprisonnés elle a pris une part active en faveur d’un projet de loi initié par le Bade-Wurtemberg sur la pénalisation des mariages forcés. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cette enquête, fruit d’une expérience personnelle et née de plusieurs années de présence sur le terrain nourrie d’une cinquantaine d’entretiens avec ces « fiancées importées ». Résultat, ce que montre ce livre est d’abord du quotidien, du concret, l’exposé le plus plat possible du sort inacceptable réservé à ces jeunes femmes turques que l’on va acheter en Turquie et qui, une fois ramenées (c’est le mot) en Allemagne, devront vivre recluses sans voir rien ni personne, ou presque. Ces « esclaves modernes », écrit l’auteure, subissent une telle pression familiale et sociale qu’il leur est impossible d’échapper à cette tradition. Et, prévient justement l’auteur, que l’on ne parle pas ici de différentialisme culturel. Ce discours lui a été servi ad libitum en Allemagne par d’honorables enseignantes, responsables municipaux, féministes, juges et autres Turcs et… Turques. Grâce, entre autres, au philosophe polonais Kolakowski, on sait ce que ce différentialisme peut recouvrir de mépris pour l’autre ou de lâcheté. « Pour quelle raison accepterions-nous une tradition rétrograde qui s’élève contre le libre-arbitre auquel tout individu doit pouvoir aspirer ? demande Necla Kekek. À cela s’ajoute que chaque nouveau mariage arrangé rend les Turcs un peu plus étrangers à la société allemande ».

Née en 1957 à Istanbul, Necla Kekek vit à Hambourg où elle enseigne la sociologie. Assistante de l’administration pénitentiaire pour le traitement des Turcs emprisonnés elle a pris une part active en faveur d’un projet de loi initié par le Bade-Wurtemberg sur la pénalisation des mariages forcés. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cette enquête, fruit d’une expérience personnelle et née de plusieurs années de présence sur le terrain nourrie d’une cinquantaine d’entretiens avec ces « fiancées importées ». Résultat, ce que montre ce livre est d’abord du quotidien, du concret, l’exposé le plus plat possible du sort inacceptable réservé à ces jeunes femmes turques que l’on va acheter en Turquie et qui, une fois ramenées (c’est le mot) en Allemagne, devront vivre recluses sans voir rien ni personne, ou presque. Ces « esclaves modernes », écrit l’auteure, subissent une telle pression familiale et sociale qu’il leur est impossible d’échapper à cette tradition. Et, prévient justement l’auteur, que l’on ne parle pas ici de différentialisme culturel. Ce discours lui a été servi ad libitum en Allemagne par d’honorables enseignantes, responsables municipaux, féministes, juges et autres Turcs et… Turques. Grâce, entre autres, au philosophe polonais Kolakowski, on sait ce que ce différentialisme peut recouvrir de mépris pour l’autre ou de lâcheté. « Pour quelle raison accepterions-nous une tradition rétrograde qui s’élève contre le libre-arbitre auquel tout individu doit pouvoir aspirer ? demande Necla Kekek. À cela s’ajoute que chaque nouveau mariage arrangé rend les Turcs un peu plus étrangers à la société allemande ».

Le douloureux et criant tableau que dresse ici l’auteur est le plus important. Le reste est secondaire. Le reste, c’est-à-dire les interprétations qu’elle peut parfois avancer sur la prétendue vénalité des candidats à l’émigration ou une présentation aux accents parfois essentialistes (« la croyance fataliste de mon peuple qui a tant de mal à prendre son propre destin en main »). De même ses propositions pour mettre un terme à ces pratiques, (invalidation par dénonciation, âge minimal pour le regroupement familial, interdiction de l’union entre parents, preuve de l’indépendance financière de son ménage…) susciteront des controverses. Qu’importe. Tout cela est secondaire. Seul importe le sort de ces jeunes femmes et cet accord au moins sur un principe : « Mais on ne me fera pas changer d’avis : une société démocratique doit défendre ses acquis. Si des gens veulent être admis chez nous, en Allemagne, il faut que ce soit à condition de respecter nos lois, et l’un des éléments fondamentaux de la survivance de notre démocratie, à savoir la liberté et la protection de l’individu. Cela ne peut être remis en cause. » Idem sans doute en matière de liberté d’expression… Voilà qui rappelle un vieux proverbe, legs de la société traditionnelle kabyle, dont le bon sens n’était pas la moindre des qualités : « fais ce que ton voisin fait, ou déplace l’entrée de ta maison ».

Traduit de l’allemand par Jacqueline Chambon et Johannes Honigmann, édition Jacqueline Chambon, 2005, 236 pages, 20 €

-

Pour une histoire de la guerre d’Algérie

Guy Pervillé

Pour une histoire de la guerre d’Algérie

L’histoire, entendez cette quête d’un savoir scientifique libre de tout pouvoir, pourrait-elle être cet outil qui aiderait enfin à concrétiser le pari hasardeux - et solitaire - du général de Gaulle de placer la coopération franco-algérienne sous le sceau de l’exemplarité ?

L’histoire, entendez cette quête d’un savoir scientifique libre de tout pouvoir, pourrait-elle être cet outil qui aiderait enfin à concrétiser le pari hasardeux - et solitaire - du général de Gaulle de placer la coopération franco-algérienne sous le sceau de l’exemplarité ?

Voilà une autre façon d’aborder le travail de l’historien Guy Pervillé pour qui « il est sûr, en tout cas, que la reconsidération critique du bilan de la guerre d’Algérie dans les deux pays est nécessaire » à l’« assainissement » des relations franco-algériennes.

Notre professeur toulousain, auteur de nombreux livres et articles sur ce sujet, n’a pas écrit un énième manuel de la guerre d’Algérie ou livré du neuf à partir d’archives inédites exhumées des secrets de la République française ou de l’omerta des généraux algériens. L’air du temps, du moins en France et pour une partie des acteurs du drame (ou de leurs descendants), est à l’apaisement et à la réconciliation des mémoires.

Aussi, depuis le débarquement et les dix premières années de la présence française en Algérie, marquées par l’improvisation ; jusqu’aux récents et médiatiques procès, en passant par le départ des Pieds-noirs, à l’issue d’une guerre dont on ne sait toujours pas fixer la date du cessez-le-feu, Guy Pervillé revient, point par point, sur ces douloureux sujets de controverses, objets d’amertumes, de blessures et de mémoires en bataille. Tout ici est passé en revue : la conquête et la « fatalité » du « déclin futur » de la colonisation, l’échec de la politique de Napoléon III, le fiasco de la politique d’assimilation des « indigènes », la société coloniale construite par la superposition de castes et de races, jusqu’à l’incapacité des derniers gouvernements de la IIIe République à adopter les réformes indispensables à répondre aux aspirations des Algériens musulmans et à éviter la guerre.

Une guerre de sept longues années qui, à son tour, laissera sur son sillage une théorie plus longue encore de débats et de polémiques. Ainsi, de la place de l’islam et de manière plus générale des questions identitaires dans la révolution algérienne et dans la définition du futur Etat indépendant ; du rôle et de l’origine des violences (massacres, violences « xénophobes », dérive dictatoriale du FLN...) ; de l’occultation de la double guerre civile (entre Algériens d’une part, entre Français de l’autre) ; de la torture et de la politique de pacification avec les criminels regroupements de plusieurs millions d’Algériens ; sans oublier les controverses pour savoir qui a gagné cette guerre (l’armée, le général de Gaulle ou le FLN ?) et celles, interminables, sur l’action de l’homme du 18 juin ; les déchirements sur les responsabilités dans l’échec des accords d’Evian et la poursuite des violences jusqu’en 1963 ou les empoignades sur le bilan chiffré de cette guerre...

Sur tous ces points de fixation s’écrasent et se heurtent des mémoires plurielles, divergentes et antagoniques. L’historien rappelle les arguments des uns et des autres et tente souvent de crever les abcès mémoriels en maniant le scalpel de la raison critique. Si ce travail de mémoire, mené de concert avec l’historien, est essentiel ce n’est pas tant pour réconcilier les uns et les autres avec un passé qui s’éloigne à petits pas que pour permettre aux jeunes générations, et plus encore à celles de demain, de débarrasser les têtes et les corps du remugle d’une guerre qui fait les fraternisations suspectes et les horizons bouchés. De ce point de vue, libre aux officiels officiers algériens de se fourvoyer mais ce faisant, malheureusement et surtout, de fourvoyer leur pays dans une mémoire qui insulte le passé, ensanglante le présent et condamne l’avenir. Depuis Mouloud Feraoun jusqu’à Boualem Sansal, les Algériens sont nombreux à ne pas être dupes et l’historien se risque ici à quelques escapades littéraires pour le montrer et laisser entendre que les ratés de l’école et de la pensée en Algérie sont, comme le disaient clairement Abdelmalek Sayad ou Tahar Djaout, le plus grand échec de ce pays. En France, ce devoir de mémoire débarrassé des scories de la passion et d’un engagement d’un autre âge, doit servir à rapprocher les Français entre eux et notamment les Français avec ceux des leurs qui sont d’origine algérienne d’une part et avec les immigrés algériens d’autre part. Selon l’auteur, « pour éviter que ces conflits de mémoires ne fassent ressurgir les anciens affrontements, les historiens peuvent jouer un rôle utile, en expliquant aux uns et aux autres pourquoi ils doivent vivre ensemble dans le même pays, pourquoi la politique d’assimilation ou d’intégration que la République prétendait réaliser en Algérie a tragiquement échoué, et à quelles conditions elle pourrait réussir en France ».

C’est cette nouvelle tâche qu’assigne Guy Pervillé à l’Histoire. Pourquoi pas ? Cela est tout de même plus honorable que de devoir servir les intérêts de la colonisation ou, pour des raisons exactement inverses, enfermer la présence française en Algérie dans le carcan d’une « nuit coloniale ». Pour être immense, la tâche qui consiste à œuvrer à créer les conditions d’un vivre ensemble harmonieux et républicain sur les décombres de cent trente-deux ans de colonisation dont sept années d’une guerre atroce - sans parler des siècles de suspicion entre Chrétienté et Islam - semble plus réaliste que le pari, toujours hasardeux mais bien moins solitaire, du général de Gaulle. Du moins en France.

Edition Picard, 2002, 356 pages, 33 euros

-

La Mémoire enchaînée. Questions sur l’esclavage

Françoise Vergès

La Mémoire enchaînée. Questions sur l’esclavage

En ces temps de confusions et de rivalités mémorielles, où les particularismes tendent à prendre le pas sur l’intérêt général, où le passé plombe le quotidien de beaucoup, le livre de Françoise Vergès aide à bien poser les problèmes, à mesurer les enjeux, et ce bien au-delà du sujet traité par l’auteur. Bien sûr, c’est d’esclavage dont il est question ici mais enfin le propos de l’auteur, la clarté de ses analyses et de son approche, comme le ton du livre, constructif, sans esprit polémique avec quelque bord que ce soit, pourraient être utilement repris ou repensés dans bien d’autres domaines - à commencer par celui de la mémoire coloniale - et par des groupes de populations qui exigent un devoir de mémoire et s’approprient l’injustice (et quelle injustice !) et les morts d’hier.

En ces temps de confusions et de rivalités mémorielles, où les particularismes tendent à prendre le pas sur l’intérêt général, où le passé plombe le quotidien de beaucoup, le livre de Françoise Vergès aide à bien poser les problèmes, à mesurer les enjeux, et ce bien au-delà du sujet traité par l’auteur. Bien sûr, c’est d’esclavage dont il est question ici mais enfin le propos de l’auteur, la clarté de ses analyses et de son approche, comme le ton du livre, constructif, sans esprit polémique avec quelque bord que ce soit, pourraient être utilement repris ou repensés dans bien d’autres domaines - à commencer par celui de la mémoire coloniale - et par des groupes de populations qui exigent un devoir de mémoire et s’approprient l’injustice (et quelle injustice !) et les morts d’hier.

Françoise Vergès, qui est la vice-présidente du Comité pour la mémoire de l’esclavage (1) constate d’entrée que ces derniers temps le ton s’est « durci » et que l’on assiste à « un recul du débat politique » au profit d’une place plus grande « laissée à la violence ». Reprenant en exergue cette phrase de Franz Fanon, « je ne suis pas esclave de l’esclavage qui déshumanisa mes pères », elle rappelle alors l’essentiel des « objectifs premiers de la mémoire de la traite et de l’esclavage : le souci d’en écrire l’histoire et d’en assumer l’héritage s’entend à l’origine comme la volonté d’y prélever ce qui permet d’avancer, pour que le neuf advienne. »

Et de ce point de vue, la société française a déjà pris bien du retard. Ralentir encore le temps de la vérité ou simplement de la (re)connaissance serait hâter d’autant le temps du mensonge, des simplifications et des surenchères. Alors la voie est tracée.

Avancer ? C’est d’abord dire et enseigner les faits. Tous les faits : aussi bien la réalité de la traite, des systèmes d’exploitation esclavagiste et leur place dans l’histoire nationale, que les résistances des esclaves eux-mêmes. Avancer c’est aussi diversifier et élargir les sources et les archives et écouter les voix des esclaves portées par les chants, les poèmes et autres romans, c’est aussi procéder à une lecture critique de l’historiographie abolitionniste et dire que le combat pour l’abolition de l’esclavage ne signifiait pas la fin de la servitude et des rapports inégaux, c’est aussi dépasser le clivage entre « savants et militants » en posant la question non plus en termes de « devoir de mémoire », mais « en termes de relations politique [et] d’intérêt général ». Françoise Vergès invite à « un travail de refondation de ce qui unit, de ce qui est commun » à commencer par l’universalité des idéaux démocratiques et la participation au XVIIIe siècle des esclaves à l’avènement démocratique. Avancer c’est enfin inscrire symboliquement dans l’espace public la mémoire de la traite et de l’esclavage en répondant positivement aux demandes de créations de musées, de mémoriaux, de monuments…

Mais attention, si les mots ont un sens - et on peut légitimement penser qu’ils sont ici lourdement et symboliquement chargés - il n’y a pas un simple retard des études universitaires et historiques en France mais « un point aveugle dans la pensée française », un « point aveugle » qui marque selon l’auteur l’impossibilité de réconcilier « la patrie des droits de l’homme » « et le régime d’exclusion organisée de ces droits qu’est l’esclavage ». « (…) Si la France assumait son histoire conflictuelle, acceptait la pluralité des mémoires, considérait l’antagonisme des intérêts et modifiait ainsi le récit national, cela permettrait de reprendre sur de nouvelles bases le récit républicain et ce qui est appelé « intégration ». Il faut donc songer à offrir un « espace à la parole publique pour que les violences soient dites ».

Et, pour en rester au niveau sémantique, à la « repentance », qui se passe « entre soi et soi », Françoise Vergès préfère l’« excuse » qui suppose un lien relationnel et ne prône pas « l’oubli » mais son « dépassement » : « dépasser l’oubli, ce n’est pas poursuivre la rature, mais donner à comprendre. Les traces sociales et culturelles de l’esclavage perdurent sur les terres où il a eu cours. Il n’y a certes pas de continuité historique stricte entre l’esclavage et les injustices présentes, mais assurément des échos, des constantes. »

À ce propos, comme les ghettos en France seraient d’abord des ghettos de riches (2) il est cocasse et surtout instructif de lire que le communautarisme est une invention des colons : un « communautarisme colonial [qui] prohibait toute expression interculturelle, tout mélange ». Que ce communautarisme participe aussi de l’incapacité de la France à intégrer son passé colonial et à repenser son identité et « inventer de nouvelles stratégies d’alliance » qui tiennent comptes des désirs et tendances à l’œuvre au sein de la société française, ces « affirmation d’identités qui ne veulent plus se fondre dans une identité universelle abstraite. Ces stratégies se fondent sur l’intégration, et non la disparition d’histoires et de mémoires issues de l’esclavage et du colonialisme ». Vaste chantier auquel doit s’atteler l’ensemble de la communauté nationale, toute couleur et origine confondue. Françoise Vergès nous y aide, elle qui n’entend pas porter la voix de la raison, cette abstraction sourde aux émotions et à la subjectivité, mais celle de la complexité, une complexité qui heurte à la fois les tenants d’un apartheid culturel ou ethnique et les défenseurs d’un universalisme républicain d’autant plus absolu qu’il est abstrait.

(1), Le comité, présidé par Maryse Condé, a publié en 2005 Mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions (Éd. de La Découverte) qui est son premier rapport remis au Premier ministre, rapport dans lequel le comité dresse un bilan des mémoires, des insuffisances des manuels scolaires, de la recherche et des lieux publics et formule un certain nombre de propositions.

(2) Voir Eric Maurin, Le Ghetto français, enquête sur le séparatisme social, Seuil.

Edition Albin Michel, 2006, 205 pages, 16€ -

Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français raciné

Marcel Detienne

Comment être autochtone. Du pur Athénien au Français raciné

Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour « faire leur trou ». Marcel Detienne, spécialiste de la Grèce antique, montre comment se forment les « mythidéologies », ces discours à la fois mythe et idéologie qui officialisent mordicus l’origine d’un peuple, la pureté d’un lignage, la supériorité d’une communauté. De l’autochtonie athénienne d’immaculé conception, sans mélange et sans alliage, à la terre et aux morts de Barrès, Marcel Detienne montre comment, en contrepoint, se dessine la figure de l’Autre, de l’étranger, de l’exilé, du fugitif, du citoyen adopté ou naturalisé et, pire encore, de l’immigré. De ce point de vue, la France de Sarkozy ou l’Europe qualifiée par certains de « forteresse » n’a rien inventé, il suffit de remonter aux sources, à ces idées fortes du « discours officiel » de cette mythidéologie de nos Grecs, ceux qui n’en finissent pas de nous habiter, par nos histoires nationales, en France et en Allemagne, du XIXe siècle à aujourd’hui ».

Dans cet essai au style impertinent et inattendu, léger et souvent drôle l’auteur remonte aux sources des mythes qui fondent les autochtonies et autres identités, autrement dit la manière dont les peuples s’y prennent pour « faire leur trou ». Marcel Detienne, spécialiste de la Grèce antique, montre comment se forment les « mythidéologies », ces discours à la fois mythe et idéologie qui officialisent mordicus l’origine d’un peuple, la pureté d’un lignage, la supériorité d’une communauté. De l’autochtonie athénienne d’immaculé conception, sans mélange et sans alliage, à la terre et aux morts de Barrès, Marcel Detienne montre comment, en contrepoint, se dessine la figure de l’Autre, de l’étranger, de l’exilé, du fugitif, du citoyen adopté ou naturalisé et, pire encore, de l’immigré. De ce point de vue, la France de Sarkozy ou l’Europe qualifiée par certains de « forteresse » n’a rien inventé, il suffit de remonter aux sources, à ces idées fortes du « discours officiel » de cette mythidéologie de nos Grecs, ceux qui n’en finissent pas de nous habiter, par nos histoires nationales, en France et en Allemagne, du XIXe siècle à aujourd’hui ».S’appuyant sur des auteurs qui lui sont familiers, (Euripide, Socrate, Platon, Eschyle, Pindare et des historiens, Hérodote et Thucydide) il rappelle au lecteur oublieux ou ignorant (qui court alors le risque de s’y perdre !) les mythes et légendes au commencement de deux cités grecques : Athènes la pure et Thèbes l’impure. À cette dernière va la préférence de l’érudit et impertinent professeur qui, sur sa lancé, démonte le dangereux mécano d’une France « racinée » et sermonne les historiens fautifs (Boulainvilliers, Barrès, Lavisse, Alphonse Dupront et même Braudel).

Cette ballade dans la Grèce antique « donne le plaisir de mettre le « naître impur » dans la maison de Cadmos [Thèbes] en face de la belle autochtonie athénienne, tout en découvrant combien la hantise du sang épuré de la vieille France alterne aimablement avec la satisfaction du bel enraciné d’hier et d’aujourd’hui sur l’Hexagone d’après-guerre ». Car l’objectif n’est pas de faire œuvre d’érudition ou de conjuguer au passé l’intérêt de cette passionnante réflexion. Ce travail comparé sur les différentes manières de se dire autochtone ou de se vouloir « de souche » - il est question de la Grèce du Ve siècle et de la France mais aussi des mythes de populations africaines et amérindiennes – vise à une autre enquête comparative : « comment dénationaliser les histoires nationales ? ». Au passage, elle rappelle aussi une exclusion à l’œuvre dans la plupart de ces « mythidéologies » : « que de déceptions, d’humiliations !, ces récits, ces discours sur l’autochtonie, car de quoi s’agit-il sinon de « dénier le ventre féminin ».

Ainsi va le monde qui, face à la montée des périls, des fermetures chauvines et du racisme voit se multiplier les métissages et les identités plurielles et partant, la nécessité de fonder de nouveaux repères, de nouvelles raisons de vivre ensemble et d’appréhender l’Autre. Autant d’interrogations qui débouchent sur la remise en cause des histoires nationales, ce qui conduit d’ailleurs l’éminent helléniste à suggérer de voir l’histoire de la France en dehors de l’hexagone.

Pour renforcer son pertinent point de vue, Marcel Detienne invite un publiciste (sans doute parce qu’ils sont aujourd’hui, et trop souvent, les nouveaux maîtres à penser). Mais pas n’importe lequel, un petit jeune, plein de promesses qui lui, à la différence de ses confrères halés et dorés à souhait, bien mis et bien pensants, Rolex au poignet, vaut le détour. La pub dit : « Personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre ». Elle est signée, Kant !

Edition du Seuil, 2003, 174 pages, 16 euros

-

L’École face à l’obscurantisme religieux

20 personnalités commentent un rapport choc de l’Education nationale

L’École face à l’obscurantisme religieux

Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.

Osons rapporter une conversation privée. Je discutais l’autre soir, après le service, avec A. le patron d’un restaurant du XXe arrondissement parisien. A. est kabyle et en France depuis une trentaine d’années. Père de deux jeunes filles de dix et quatorze ans, il m’expliquait, lui le farouche laïque, partisan convaincu du vivre ensemble républicain hexagonal et de l’école publique avoir inscrit ses deux filles dans une école privée. Décision prise la mort dans l’âme mais nécessaire pour préserver sa progéniture des harcèlements religieux émanant d’autres élèves, en l’occurrence turcs ou africains, mais aussi des assignations à résidence cultuelle provenant du personnel scolaire soi-même qui décrétait, ad hominem, que les Yasmina ou Mohamed devaient s’abstenir de manger du porc et observer le jeûne du mois de ramadan. Il n’y a là, en ce début de XXIe siècle, dans la France républicaine et laïque, rien que de banal et le rapport Obin, puisque c’est de lui dont il est question, regorge d’exemples, autrement douloureux, de cet obscurantisme religieux agissant, subi ou complice.Vingt personnalités sont donc réunies pour commenter ce rapport. Ils sont (ou ont été) enseignants (Alain Seksig, Barbara Lefebvre, Denis Kambouchner, Jean-Paul Brighelli, Annette Coulon, Chantal Delsol, Michèle Narvaez), romanciers, (Emilie Frèche, Thierry Jonquet, Gaston Kelman), militants laïques, (Patrick Kessel ancien grand maître du Grand Orient de France, Fadela Amara et Mohammed Abdi de l’association Ni Putes ni soumises), journaliste et/ou intellectuels (Ghaleb Bencheikh, Paul Thibaud, Jeanne-Hélène Kaltenbach), démographe (Michèle Tribalat), psychanalyste (Fethi Benslama) ou sociologues, (Jacqueline Costa-Lascoux, Esther Benbassa, Dominique Schnapper).

Tous connaissent parfaitement ces sujets et tous, à une exception, disent la pertinence du rapport et l’urgence de tirer la sonnette d’alarme face à des manifestations d’obscurantisme qui se multiplient. En nombre et en acuité. Les inquiétudes du rapport Obin sont donc partagées et corroborent les expériences des uns et les observations des autres. Certains sont alarmistes, d’autres, prenant la question très au sérieux, se montrent pugnaces. Tous enfin, constatent les désertions des établissements publics au profit d’écoles privées devenues refuges de sécurité pour les élèves juifs ; garanties de réussite pour les plus aisés ou les nantis et affres de paix pour les élèves étiquetés, malgré eux, « musulmans » et qui refusent le diktat d’une minorité et les incohérences de l’institution publique.

Beaucoup fustigent la veulerie des pouvoirs publics et autres responsables administratifs et l’aveuglement idéologique, incendiaire parfois, de certains pontes de la sociologie française. Pourquoi masquer ou taire l’ampleur du problème au point d’éviter, par exemple, de faire trop de publicité à ce rapport ? « Ne pas faire de vague » (B. Lefebvre), voilà ce qui aurait, depuis une vingtaine d’années, servi de politique à des autorités transies. Transies de culpabilité, d’ignorance, de condescendance culturelle ou par crainte du conflit. De sorte que l’école aujourd’hui doit faire avec les diktats d’une minorité sur la majorité, se dépatouiller avec ses doutes et hésitations ou, ici ou là, voir substituer de nouvelles règles à la loi commune et surtout s’interdire de comprendre que ce qui se « joue » là est une « sournoise » « partie de go » visant à « engluer l’ennemi en rognant peu à peu son domaine » (Thierry Jonquet)

Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».

Que faire ? Tout d’abord et c’est le sens de cette publication, rendre le débat public. Ensuite, parabole martiale oblige : il ne sert à rien de s’agiter, de bomber le torse, de croire à l’efficacité d’une technique ou d’une mesure si l’ancrage au sol n’est pas sûr. L’ensemble des auteurs, à commencer par D.Schnapper, rappelle que cet « ancrage » existe et qu’il se nomme laïcité. Central sur ce point est le texte de J.Costa-Lascoux qui précise le sens de ce concept « polysémique » : « la laïcité n’est pas seulement une règle d’organisation structurelle : elle est intimement liée à la conception de la citoyenneté et aux droits fondamentaux de la personne. (…) Elle développe la logique des droits de l’homme. Elle suppose que soient intériorisées les règles de la démocratie et que les libertés soient entendues comme les droits d’un individu autonome et responsable ». Nullement figée, « la laïcité est un concept dont l’actualisation dans la vie quotidienne est sans cesse à retravailler (…) ».Alors, fort de cet ancrage qui ne se limite pas à « une vague idée de tolérance », le souple pourra être plus efficace que le dur pour traiter des trois urgences ici recensées : retrouver les missions de l’école ; poser clairement la question de l’identité ; comprendre les interactions entre l’institution scolaire et son environnement social et politique.

Nombre d’erreurs passées, d’« abandons » et d’« ignorances » (J.Costa-Lascoux) ont détourné l’institution scolaire de sa fonction première : l’enseignement de la langue française et l’acquisition du bagage culturel et historique minimum qui va avec. De ce point de vue, il faut cesser de prendre à la légère, par condescendance ou exotisme social, l’appauvrissement linguistique des plus jeunes : « les barbarismes langagiers préparent le terrain conduisant aux crimes les plus barbares » (B. Lefebvre ou JP. Brighelli). L’école est un service public dont la vocation première est de dispenser de la culture, trop facilement et socialement devenue objet de mépris au point que certains remettent sur le tapis les vertus de l’élitisme, du mérite et les travers de cet « égalitarisme littéralement pourri » (P. Thibaud).

Au lieu de mettre « l’enfant au centre du système », Denis Kambouchner en appelle à « de nouvelles Lumières » plutôt qu’à « l’abdication », M.Navarez à « des décisions politiques fortes », F. Amara et M. Abdi et d’autres à l’enseignement et à la promotion de la laïcité, G.Bencheikh à « dispenser de la culture ». « Quand le sage montre la lune l’imbécile regarde le doigt » dit le fameux proverbe chinois. Ainsi, quand l’école est devenue le lieu du « droit à la réussite » et non plus le lieu où l’on doit d’abord « faire de bonnes études » (P.Thibaud) alors sans doute, l’imbécillité s’est démocratisée.

Au lieu de cela l’école se serait fourvoyée dans l’interculturelle et le droit à la différence qui pour beaucoup serait le cheval de Troie du communautarisme si ce n’est de l’intégrisme (Seksig, Kelman…). Ces assignations à résidences culturelles et religieuses, dont les ELCO ont été le prototype, n’ont fait qu’introduire au sein de l’enceinte scolaire la question de l’identité. Il conviendrait de se défaire de « l’emprise identitaire » (A.Seksig) responsable de ce climat de mépris et de méfiance propice à l’émergence d’une autre obsession, « l’obsession de la pureté » (D.Schnapper) qui, comme l’a montré ailleurs F.Benslama, va toujours de pair avec le refus de la mixité (1).

Faut-il chasser la question identitaire des préoccupations de l’institution ? Peut-être pas. En tout cas, F.Benslama la réintroduit au cœur du débat en montrant en quoi l’école est aussi le lieu où s’élabore « la constitution du sujet humain ». Dès lors et pour ne plus tomber dans les pièges des « identités meurtrières », des approximations, des confusions identitaires et autres identités de substitution, nul ne pourra faire l’économie de la complexité c’est-à-dire rompre avec les logiques binaires, essentialistes et figées et admettre avec G.Kelman que « l’enfant est un devenir et non une histoire ». Comme le dit P.Thibaud, mais aussi G.Kelman, cette question devrait être posée « en partant d’ici », en privilégiant le « où sommes-nous ? » sur le sur ssur le « d’où sommes-nous ? » et ainsi offrir un « point de vue » pour légitimer des programmes d’enseignements qui ne seraient pas des patchworks mémoriels et autres services. Pour autant nul ne pourra faire l’économie d’interroger ses propres « mythologies » (F.Fanon) car la question identitaire ne se limite pas à aider les élèves, français, « de souche ou de branche », à se dépatouiller dans une modernité où les adultes eux-mêmes se perdent, mais aussi à remettre en question la « mythologie d’une France blanche et chrétienne » et saisir les changements et évolutions de l’identité nationale et républicaine (Kelman, Bencheikh…).

Enfin, nulle avancée ne peut être envisagée sans agir sur l’environnement même des écoles, en finir avec les « capitulations » (M.Tribalat) par une volonté politique forte et sans ambiguïté, en luttant contre les discriminations et « l’indécence » (Jonquet) de la « ségrégation urbaine » (F.Benslama) ou en interrogeant la place de l’islam dans la cité (G.Bencheikh). Pour certains, dans ce contexte, la sectorisation ne serait rien d’autre que « le terreau des absolutismes religieux » et ne ferait que renforcer ou favoriser la ghettoïsation. En publiant ces contributions et en annexe le rapport Obin, ce livre pose publiquement le débat offrant à chacun, dans et hors l’enceinte scolaire, d’assumer ses responsabilités de citoyen. Nous sommes avertis : contre l’instrumentalisation de l’enfance, contre l’antisémitisme, contre la relégation des femmes, « seule la résistance paie » sachant que « la reconnaissance de la dignité égale de tous les êtres humains » est un principe universel qui ne souffre aucun relativisme culturel (D.Schnapper).

(1) Fethi Benslama, Déclaration d’insoumission à l’usage des musulmans et de ceux qui ne le sont pas, éd. Flammarion, 2005

Max Milo, 2006, 377 pages, 20€

-

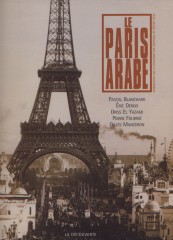

Le Paris arabe

Pascal Blanchard, Eric Deroo, Driss El Yazami, Pierre Fournié, Gilles Manceron

Le Paris arabe

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités.

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités.

Comme pour Le Paris noir donné il y a de cela deux ans par deux des complices de cette présente édition, le propos ici est d’illustrer le regard de la société française sur l’Autre, entendre l’« Arabe ». Terme générique et réducteur, épithète fourre-tout où pataugent pêle-mêle, l’Egyptien ; le chrétien libanais ; le Berbère, algérien ou marocain ; l’immigrée des trente glorieuses et le richissime cheikh auréolé de pétrodollars ; l’intellectuel du XIXe siècle venu en Europe cherché un compromis entre tradition et modernité ou l’islamiste de la fin du siècle dernier à l’aise dans cette modernité mais menaçant l’Occident de son courroux au nom d’un âge d’or qui aurait illuminé le désert arabique. Sans oublier les jeunes générations, ces « beurs » made in France renvoyés, selon une logique qui fait « les identités meurtrières » (de la nécessité de relire Amin Maalouf), à une improbable « arabité » et/ou « islamité » grâce, semble-t-il, au succès « du plus populaire représentant de la culture arabe en France » à savoir le chanteur Khaled.

Ce Paris arabe est une gageure : faire le grand écart entre les périodes, la diversité des situations et des populations, la multiplicité des enseignements à tirer de ces presque deux cents ans d’histoire des fantasmes et des représentations nés dans l’imaginaire national.

Le livre n’apporte pas vraiment de nouveautés à des publications précédentes qui ont montré, certes avec moins d’illustrations, l’ambiguïté des représentations de l’« Arabe » (voir notamment Histoire coloniale et immigration d’Eric Savarèse). Ambiguïté toute relative car le plateau de la balance penche le plus souvent du mauvais côté… Mais enfin suivons les auteurs pour qui « la perception de l’« Arabe » est depuis longtemps duale. (…) On évolue dans un paradoxe permanent, entre attirance et terreur, admiration et rejet ».

L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…).

L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…).

Quid a contrario de « l’attirance » et de « l’admiration » ? Oublions le « rêve d’Orient » qui très vite sombrera dans le cauchemar colonial… Reste l’engouement de la Première guerre pour « ces braves et fidèles » tirailleurs et spahis… Engouement pour de la chair à canon et, comme toujours dans l’histoire de l’immigration, pour une force de travail, docile, corvéable et de bon rapport. Mais, en même temps que la France loue à grand renfort d’affiches et de publicités ces courageux soldats venus de l’Empire défendre la mère patrie, les autorités militaires, sur demande du gouvernement, prennent des mesures pour interdire les mariages mixtes (entre « indigènes » et Françaises) jusqu’à exercer des pressions directes sur les familles.

La construction de la Grande Mosquée n’échappe pas à cette logique sournoise qui voit en fait et in petto les autorités françaises instrumentaliser l’islam pour enrayer la montée des nationalismes et mettre en place un contrôle des musulmans en métropole. Avec la création du Service des affaires indigènes nord-africaines installé rue Lecomte, les contrôles s’abattront sur tous les secteurs de la vie de l’immigré (santé, décès, foyers et cafés-hôtels, naturalisation, vie associative…).

Ainsi, même quand le regard se veut « admiratif », à tout le moins reconnaissant, l’ambiguïté n’est jamais loin, les arrière-pensées itou. Idem dans les années cinquante : tandis que la France adule les Ben Barek, les Zaaf, les Mimoun et autres Mouloudji…, le 14 juillet 1953, sept Algériens sont tués dans la manifestation célébrant la concorde républicaine. Papon, déjà préfet, crée la Brigade des agressions et violences et les nationalistes sont surveillés, pourchassés, isolés…

Aujourd’hui, la génération des Zidane et autres Djamel Debbouze serait « sans conteste celle de la fin de la marginalisation des cultures arabes ». Mais, paradoxe des temps nouveaux et en même temps réinvention des ambiguïtés coloniales, Paris « se satisfait de voir [les Français d’origine arabe] se fondre dans la banlieue ». Laissons ici de côté la trop longue question de ce qu’il faudrait entendre pas ces « cultures arabes » pour constater que cet enthousiasme pour ces « vedettes », pour le couscous ou le raï, ne parvient pas à masquer la sous-représentation des Français d’origine algérienne, marocaine et autres dans la classe politique, à des postes de responsabilité économique, sur le devant de la scène publique.

« La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit » dit un proverbe touareg. Ce livre peut contribuer à rompre avec de telles représentations, attitudes et logiques. Le Paris arabe montre que l’histoire de France appartient aussi aux jeunes issus de l’immigration et ce malgré la confiscation des mémoires et les amnésies de nos manuels scolaires, la frilosité des hommes politiques, des « décideurs » économiques et de la société en général.

Les auteurs ouvrent la voie au rétablissement d’autres vérités et mémoires, à commencer par le fait que ce Paris arabe est souvent et principalement un Paris algérien et que dans ce cadre, la composante kabyle y tient une place (humaine, économique, sociale, individuelle, culturelle, sportive…) de premier plan. Une place que l’on discerne à peine. Il fallait le dire, sans esprit polémique et dans le souci de tourner le dos aux globalisations réductrices et par la même aux « identités meurtrières ». D’où qu’elles viennent.

Edition de La Découverte, 2003, 248 pages

-

Considérations sur le malheur arabe

Samir Kassir

Considérations sur le malheur arabe

Samir Kassir était journaliste au quotidien libanais An-Nahar et historien de formation. Cet artisan de la mobilisation contre la tutelle syrienne au Liban a été assassiné le 2 juin 2005. Dans ce revigorant opuscule, il donnait un texte qui tient à la fois de la mise en perspective historique de ce vaste et bigarré monde qualifié - non sans réductionnisme - d’arabe et de l’édito journalistique. L’avenir de ce continent, riche de vingt-deux contrées, passe aussi par une relecture-réappropriation de son passé. C’est du moins l’un des messages forts de ces « Considérations » qui commencent par égrener les sentiments d’impuissance qui étreignent des peuples ballottés par deux siècles de pénétration-domination et d’insatiables convoitises occidentales, victimes de la proximité historique et géographique de l’Europe, mais tous, à des degrés divers et de manière plus déterminante encore, écrasés par des systèmes politiques coercitifs et antidémocratiques ou, pour les mieux lotis, embarqués dans des transitions démocratiques encore incertaines (voir du côté de la Jordanie et du Maroc). Ces impuissances, comme le sentiment d’être privé de toute possibilité d’initiative qui puisse avoir prise sur l’évolution de leur société et du monde ne sont pas, pour tous, synonyme de désespoir. Pour l’auteur, l’islamisme politique se nourrit de cette situation et entretient la position de victime. S.Kassir ne tergiversait pas : l’islam politique est une illusion qui s’apparente à la montée des fascismes en Europe, une illusion qui loin d’offrir une porte de sortie au « malheur arabe » en est un des constituants. La négation de l’histoire par l’idéologie islamiste au profit exclusif d’un « âge classique », limité à une quarantaine d’années d’un « islam pur » en est le signe. « Or, c’est seulement en retrouvant cette histoire dans son entièreté et avec tous ses mécanismes qu’on pourra envisager un terme au malheur arabe ». Les retrouvailles auxquelles invitait Samir Kassir conduisent à bousculer nombre d’idées reçues. Mais, pour montrer à la fois la diversité du passé arabe, son universalisme comme son apport à l’histoire universelle de la raison (1), il faut commencer par le libérer de « la prédestination religieuse » et de « la téléologie nationaliste ».

Samir Kassir était journaliste au quotidien libanais An-Nahar et historien de formation. Cet artisan de la mobilisation contre la tutelle syrienne au Liban a été assassiné le 2 juin 2005. Dans ce revigorant opuscule, il donnait un texte qui tient à la fois de la mise en perspective historique de ce vaste et bigarré monde qualifié - non sans réductionnisme - d’arabe et de l’édito journalistique. L’avenir de ce continent, riche de vingt-deux contrées, passe aussi par une relecture-réappropriation de son passé. C’est du moins l’un des messages forts de ces « Considérations » qui commencent par égrener les sentiments d’impuissance qui étreignent des peuples ballottés par deux siècles de pénétration-domination et d’insatiables convoitises occidentales, victimes de la proximité historique et géographique de l’Europe, mais tous, à des degrés divers et de manière plus déterminante encore, écrasés par des systèmes politiques coercitifs et antidémocratiques ou, pour les mieux lotis, embarqués dans des transitions démocratiques encore incertaines (voir du côté de la Jordanie et du Maroc). Ces impuissances, comme le sentiment d’être privé de toute possibilité d’initiative qui puisse avoir prise sur l’évolution de leur société et du monde ne sont pas, pour tous, synonyme de désespoir. Pour l’auteur, l’islamisme politique se nourrit de cette situation et entretient la position de victime. S.Kassir ne tergiversait pas : l’islam politique est une illusion qui s’apparente à la montée des fascismes en Europe, une illusion qui loin d’offrir une porte de sortie au « malheur arabe » en est un des constituants. La négation de l’histoire par l’idéologie islamiste au profit exclusif d’un « âge classique », limité à une quarantaine d’années d’un « islam pur » en est le signe. « Or, c’est seulement en retrouvant cette histoire dans son entièreté et avec tous ses mécanismes qu’on pourra envisager un terme au malheur arabe ». Les retrouvailles auxquelles invitait Samir Kassir conduisent à bousculer nombre d’idées reçues. Mais, pour montrer à la fois la diversité du passé arabe, son universalisme comme son apport à l’histoire universelle de la raison (1), il faut commencer par le libérer de « la prédestination religieuse » et de « la téléologie nationaliste ».Parcourant à grandes enjambées l’histoire arabe et musulmane, l’auteur relativise, conteste même, l’antienne de « la décadence » qui se serait abattue sur cette immensité géographique et cette multitude démographique et culturelle après l’affaiblissement abbasside sous les Mamelouks et les Ottomans.

À plusieurs reprises il s’applique à montrer que la Nahda, la Renaissance, écho lointain des Lumières, ne peut se limiter à son interprétation nationaliste c’est-à-dire à la simple et unique préfiguration d’un nationalisme et d’un patriotisme naissant. Pour S.Kassir, la Nahda, libérée du corset nationaliste, a rayonné sur le monde arabe depuis le XIXe siècle jusqu’au début de la décennie quatre-vingt du siècle dernier. Il en voyait la manifestation dans différents mouvements sociaux, à commencer par celui qui a conduit au dévoilement des femmes. Autre vecteur d’importance : la culture avec en premier lieu la création littéraire puis artistique (arts plastiques, théâtre, chanson, cinéma…). S.Kassir insiste : la pensée arabe n’a jamais cédé « à la tentation d’un repli hors de l’universel » et ce malgré la création d’Israël, malgré l’hostilité d’Hassan el Banna et des Frères musulmans à toute modernisation synonyme d’occidentalisation, malgré aussi l’action régressive des États de la péninsule arabique « demeurés en marge de la culture arabe depuis des siècles ». Ainsi, à l’image de ces écrivains de l’entre deux guerres (Taha Hussein, Tawfiq al-Hakim ou Ahmad Chawqi ), écrivains « citoyens du monde » ou à l’instar d’Hoda Shaarâwi, cette militante féministe qui la première, publiquement, en gare du Caire, retira son voile en 1922, les Arabes, dans leur totalité et diversité appartiennent à l’histoire universelle.

Pourtant, un mélange des « restes fossilisés du nationalisme » et d’un « nationalisme » islamique constitue l’idéologie du moment. Cette idéologie, non majoritaire mais doué d’un effet d’entraînement certain, conduit à refuser l’universel et cela au prix d’une logique victimaire, d’une complaisance au malheur et d’une culture de la mort. « Le culte de la victime pose que les Arabes sont la cible première de l’Occident ». Et S.Kassir de délivrer un message d’importance et d’actualité : il faut, sans détour et sans taire les injustices, bien réelles, se détourner du « totem de la victime » pour retrouver, urbi et orbi, les chemins de l’universel. Plutôt Lévi-Strauss et une humanité une dès lors qu’elle repose sur un fond anthropologique commun que Huttington. S.Kassir, à l’affût d’une nouvelle renaissance multiforme, en distinguait les prémisses dans l’émergence depuis une vingtaine d’année d’un champ homogène et surtout pluriel de la culture arabe comme dans l’intégration de cette culture dans ce « tout-monde » pour reprendre E.Glissant via la musique, l’internet, les satellites et autres réseaux de financement et de coproduction d’initiatives culturelles. Peut-être, mais S.Kassir est plus convaincant (et peut-être en a-t-il lui-même payé le prix) lorsqu’il pointe du doigt les blocages politiques et les entraves des sociétés à toute évolution démocratique des procédures de décision comme lorsqu’il s’inquiète de « l’absence d’interface entre la culture de création et la culture sociale ». Vaste chantier. Aussi, serait-il « urgent » « que les Arabes abandonnent le fantasme d’un passé inégalable pour voir enfin en face leur histoire réelle. En attendant de lui être fidèles ». Revisiter l’histoire, se réapproprier son passé, l’objectiver pour mieux s’en saisir, s’adonner à un vrai travail de connaissance et de mémoire, c’est-à-dire en tirer toutes la substance vitale voilà à quoi invitait l’historien et journaliste libanais. Cela passe, une fois de plus, par les bancs des écoles et l’éducation des plus jeunes. Cela, Tahar Djaout, un autre journaliste, un romancier algérien assassiné lui aussi, en 1992, l’avait compris. Les islamistes aussi.

Ed. Actes-Sud/Sindbad, 2004, 102 pages, 10 euros

1/ Voir aussi la récente publication chez le même éditeur du livre d’Abdesselam Cheddadi, Les Arabes et l’appropriation de l’histoire, qui montre la parenté (mais aussi les spécificités) entre l’historiographie musulmane et l’historiographie grecque classique.

Le site http://www.atrissi.com/kassir/index_fr.html (d'où est tiré la photo de Samir Kassim) permet d'en savoir un peu plus sur l'homme, son action et son oeuvre.