Jamel Eddine Bencheikh

Rose noire sans parfum

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

L’échappée littéraire ne doit pas faire illusion. Si J.E.Bencheikh s’était penché sur une histoire lointaine ce n’était que pour mieux se rapprocher de ses contemporains et donner sens à un monde moderne sans ordre apparent.

Rose noire sans parfum est un roman polyphonique à cheval sur le IXe et le XXe siècle. J.E.Bencheikh brosse avec minutie, dans le scrupuleux respect des récits anciens, et sous des angles multiples, l’histoire d’une révolte d’esclaves noirs au IXe siècle dans l’actuel Irak. Dirigé par un certain Ali, fils de Yahya, la révolte est d’importance. Les insurgés parviennent à couper l’empire abbasside en deux, s’emparent et ravagent plusieurs villes comme Bassorah, al Ahwaz et Wasit, règnent sur le Khazistan et menacent même Baghdad.

J.E.Bencheikh, dissèque les ressorts psychologiques et historiques de l’action, les dessous d’une mobilisation et de l’engagement au nom de Dieu.

Il dévoile le pacte qui va lier les esclaves Zandjs à celui qui se prétend sixième descendant en ligne directe de Ali, le cousin et gendre du prophète : « j’ai besoin d’hommes, les hommes que j’ai ont besoin de Dieu, Dieu a fixé les termes du contrat, Il exige que je le remplisse. Je n’ai plus qu’à mettre en contact l’Un et les autres ».

Sur l’étendard il fait inscrire le verset 8 de la sourate 9 (Le repentir). Un verset qui « annule le passé des hommes et les appelle à mériter leur avenir » et d’ajouter : « A moi qui ose abattre leurs maîtres, il ne peuvent que remettre leur puissance. Puisqu’ils me doivent tout, ils me donneront tout. Ils ne raisonnent pas assez pour penser autrement, et d’ailleurs ils ne pensent pas, ils attendent ».

La révolte sera d’abord victorieuse avec pour point d’orgue la prise de Bassorah, ville de « savoir et de culture » qui « mit la raison au service de la foi » grâce à An Nazzam et aux mutazilites. Bassorah la ville d’al Djahiz, d’Abu Nuwas ou encore d’Ibn el Muqaffa’ - celui qui prôna la subordination de la Shari’a à l’autorité politique - tombe. Elle est ravagée, suppliciée par cette armée d’anciens esclaves. Les historiens et autres chroniqueurs dressent un bilan de 300 000 morts et 15 000 maisons brûlées. Mais aux yeux des survivants que vaut ce froid bilan chiffré : « nous savons bien, nous autres survivants que quelque chose de profond a cédé. Une menace mortelle a surgi, venue de loin. Elle ronge ce monde et n’arrêtera pas de le ronger ».

Les horreurs et abominations rapportées par l’auteur n’ont rien d’exceptionnelles dans l’histoire de l’humanité. J.E.Bencheikh se plait à le rappeler. Mêlant sa voix à celles de ces personnages - quand il ne la leur prête pas ou qu’il n’emprunte pas la leur - il égrène les morts de Srebrenica, les 15 millions de massacrés en 40 ans aux Indes, les récits de Las Casas sur la soumission du Mexique et du Pérou... : « Ah, théâtre de sang et de rire, violence par delà, violence en deçà ! ».

Comprendre le pourquoi, le mécanisme même de ce déchaînement de violence semble être l’une des interrogations de l’auteur. J.E.Bencheikh dissocie alors chez le Maître des Zandjs le « je » du « il », le « je » du « prophète » devenu chef d’une révolte qui pourrait, au nom de Dieu, faire vaciller l’empire abbasside. Le récit prend alors des allures d’étude psychologique où J.E.Bencheikh décrit avec force le lent dédoublement de la personnalité, la lente dépossession de soi, d’oubli et de mutilation du « je » au profit d’une « forme » en émergence qui finira pas acquérir une totale "liberté".

Edition Stock, 1998, 265 pages.

On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.

On ne rappellera jamais assez à quel point l'irruption coloniale a été destructrice pour les sociétés d'Afrique du Nord. Les travaux des historiens, l'action militante ou les témoignages des ex-colonisés le montrent et le démontrent, parfois même jusqu'à l'excès en présentant des récits univoques et en dédouanant à bon compte les élites modernes de leurs responsabilités. Mais enfin, l'impact colonial fut non seulement violent, mais son onde de choc continue de traverser ces sociétés.

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ». Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black.

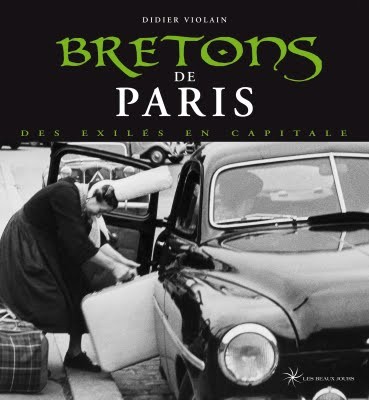

Jean Hubert Gailliot, romancier et co-fondateur en 1987 des éditions Tristram sise à Auch dans le Gers donne ici, plutôt qu’un livre, un long reportage sur le Harlem nouveau ou, pour être dans l’ambiance, le New Harlem. Trois tendances émergent du ci-devant ghetto de la communauté noire new-yorkaise symbole de la relégation et fleuron d’une culture, notamment musicale, cent pour cent black. A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.

A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne. Il y a peu, avant sans doute ses accointances politiques, le côté volubile et souriant d’Azouz Begag savait faire naître de la sympathie. Son sens de la provocation et son humour faisaient autant dans cet a priori positif que le fait qu’il soit l’auteur du Gône du Chaâba. Avec ce premier livre, l’écrivain français (et non beur) natif de Lyon aidait le lecteur à mieux comprendre un pan de la réalité hexagonale. Il participait aussi, avec d’autres, à restituer la mémoire silencieuse ou douloureuse de bon nombre de nos concitoyens.

Il y a peu, avant sans doute ses accointances politiques, le côté volubile et souriant d’Azouz Begag savait faire naître de la sympathie. Son sens de la provocation et son humour faisaient autant dans cet a priori positif que le fait qu’il soit l’auteur du Gône du Chaâba. Avec ce premier livre, l’écrivain français (et non beur) natif de Lyon aidait le lecteur à mieux comprendre un pan de la réalité hexagonale. Il participait aussi, avec d’autres, à restituer la mémoire silencieuse ou douloureuse de bon nombre de nos concitoyens. En 2000 l’auteur faisait paraître chez le même éditeur, Forcenés, un premier recueil de nouvelles. Les histoires terrifiantes plongeaient dans le tréfonds de l’espèce humaine pour en extirper une charge de violence impressionnante. On sortait de cette lecture comme souillé et cela était sans doute à mettre au compte de l’intégrité de l’auteur et au crédit de sa plume. Dans cet Éboueur sur échafaud, Abdel Hafed Benotman raconte son histoire. Celle justement qui a conduit un gamin à emprunter les chemins de la débrouille, de la révolte et au bout celui de la violence. Il accomplira le circuit complet : police, dépôt, justice, éducateurs, psychologues, jusqu’au piège de la prison qui “ne souhaite engendrer que des monstres.”

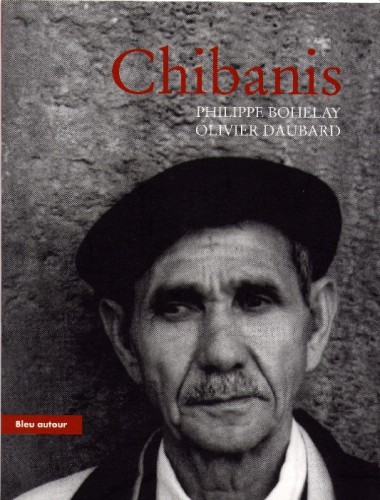

En 2000 l’auteur faisait paraître chez le même éditeur, Forcenés, un premier recueil de nouvelles. Les histoires terrifiantes plongeaient dans le tréfonds de l’espèce humaine pour en extirper une charge de violence impressionnante. On sortait de cette lecture comme souillé et cela était sans doute à mettre au compte de l’intégrité de l’auteur et au crédit de sa plume. Dans cet Éboueur sur échafaud, Abdel Hafed Benotman raconte son histoire. Celle justement qui a conduit un gamin à emprunter les chemins de la débrouille, de la révolte et au bout celui de la violence. Il accomplira le circuit complet : police, dépôt, justice, éducateurs, psychologues, jusqu’au piège de la prison qui “ne souhaite engendrer que des monstres.” Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays...

Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays... Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.

Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.