Neil Bissoondath,

Tous ces mondes en elle

Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale.

Née dans les Caraïbes, Yasmin est arrivée très jeune au Canada avec sa mère, Shakti, qui, seule, a élevé son enfant. Yasmin est une femme de quarante ans. Mariée à Jim, ils ont une fille, Ariana. Le récit s’ouvre sur les préparatifs d’un voyage bien particulier : Yasmin part pour rapporter et disperser les cendres de sa mère sur sa terre natale.

Les seuls liens avec son pays et sa culture d’origine, mais aussi avec l’histoire familiale sont ceux que sa mère lui a transmis.

Ce retour sur le lieu de sa naissance, la rencontre avec la famille restée au pays, un oncle et une tante, vont susciter chez cette canadienne aux origines antillaises des interrogations sur sa vie et sur elle-même. Tout au long de cette introspection, Yasmin apprendra que les questions renferment plus de valeur que les réponses et les certitudes qui ont été les siennes jusqu’alors.

Plusieurs voix forment le récit : il y a celle de Yasmin qui raconte son voyage et son séjour dans cette famille qu’elle ne connaît pas, elle y ajoute des réflexions et des commentaires sur cette autre partie d’elle-même : sa vie avec Jim et leur fille ; il y a la mère qui monologue ses souvenirs à une amie alitée et malade ; de leurs côtés, sa tante et son oncle paternels évoquent le passé et notamment l’image forte et controversée de son père ; il y a le jeune Ash et ses certitudes identitaires, anticoloniales et exclusives ; il y a enfin la servante de toujours qui lui révélera avant son retour pour le Canada un lourd et significatif secret de famille.

Le passé et le présent se télescopent. Par petites touches, par l’évocation de souvenirs lointains ou proches, un « puzzle existentiel » s’ébauche. Une identité aux appartenances multiples se forme.

Cette construction, difficile et maîtrisée - même si les premières pages laissent une impression de piétinement – traduit la difficulté, la confusion parfois, à donner une cohérence à un tout hétéroclite. Tous les mondes ici évoqués sont bien en Yasmin. Le texte porté par ces voix plurielles, différentes et parfois même contradictoires rend la complexité d’une identité syncrétique et en mouvement.

Lorsque sa fille lui demande « qu’est ce que je suis vraiment ? » Yasmin n’ose pas lui dire qu’elle est « une enfant unique au monde, née de parents unis par l’histoire, la géographie et des myriades de migrations. (...) Une enfant dont l’existence n’aurait pu être prédite, et dont l’avenir attend d’être découvert ». Elle n’ose pas non plus l’avertir : « ne laisse personne te limiter à des notions convenues de ce qu’est le soi ».

A la complexité de cette réponse, Yasmin se réfugie derrière une autre réplique : « Est ce que ça ne suffit pas d’être canadienne ? ».

Sur ce point, c’est la mère de Yasmin qui, sans doute, a le dernier mot : « Je ne suis pas un produit fini (...). Je suis un processus. Même chose pour vous. Et pour chacun. C’est à mes yeux la vérité la plus dérangeante et la plus rassurante sur ce que les jeunes gens d’aujourd’hui appellent l’ « identité ». Figurez-vous, ma chère, je n’ai pas qu’une seule identité. Aucun de nous n’en a juste une. Sinon, quel drame ce serait, vous ne trouvez pas ? ».

Edition Phébus, 1999, 382p

- Page 2

-

-

Le Don de Gabriel

Hanif Kureishi

Le Don de Gabriel

Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort.

Quel est donc le don de ce jeune garçon qui s’évertue tout au long de ce roman à rabibocher ses parents tout juste séparés ? Le gamin à certes des talents multiples : bon dessinateur, doué pour le cinéma, il sait aussi se débrouiller dans la vie et son aptitude à manipuler - au sens positif, nous pourrions écrire à mettre en scène - n’est pas le moindre dans l’affaire qui occupe le lecteur. Avec tendresse et humour, Hanif Kureishi raconte l’histoire de Rex et Christine. Lui, guitariste de rock doué mais qui n’a pas fait carrière, elle, serveuse dans un bar qui en a eu assez de son « bon à rien » de compagnon, « gaspilleur, paresseux et lent » aussi prompt à « boire toute la journée » qu’à désespérer et à s’apitoyer sur son sort.

Entre nos deux « has been » des années soixante, il y a Gabriel qui, en chef d’orchestre déjà expérimenté, adoucie les aigus, gère les basses, harmonise les désaccords, rapproche les trémolos et sait mettre un bémol aux solos intempestifs. Le gamin (il a quinze ans tout de même) est doué et évolue dans le couple, dans les relations déjantées de ses parents avec maestria. Il ne s’en laisse compter par personne et rien ne peut le détourner de son objectif. Le gamin a de « l’enthousiasme » et ce roman léger traite sur un mode plaisant d’un sujet douloureux, parfois traumatisant : le divorce. L’auteur revient sur quelques-uns de ses thèmes de prédilection (les rapports conjugaux, le désamour, l’indécision masculine...) et comme s’il écrivait le pendant de son précédent et sombre livre, Intimité, il offre ici à ses lecteurs un récit lumineux et heureux.

Point non plus de minorités, de questionnements identitaires ou d’entre-deux culturels. Le Karim du Bouddha de banlieue ou le Shahid de Black Beauty sont loin. L’ouverture thématique est, depuis belle lurette, complète et le refus de faire rimer écriture avec assignation à résidence clairement affirmée. Avec Gabriel, nulle communauté donc ou alors celle des enfants de divorcés : « Faire partie d’un famille « complète » ces jours ci, c’était appartenir à une minorité ». Et, en toile de fond, la musique rock et cette génération des années soixante. Le bilan que dresse le père à son fils des idéaux de sa génération est sévère : il fallait selon lui démolir sans construire et perdre les intelligences (à commencer par la sienne) en énergie négative : « On trouvait ça rebelle. Mais ça signifiait que j’avais l’âme cynique et je le regrette. Je n’ai pas aimé assez de choses. Je n’ai pas ouvert les fenêtres de mon âme. Je n’en ai pas laissé entrer assez. Si seulement j’avais eu ton enthousiasme. C’est cela l’ambition, rien de plus : de l’enthousiasme et des jambes ».

La capitale anglaise est l’autre personnage de ce roman. Dans « cette nouvelle ville internationale nommée Londres » où « toutes les races étaient présentes et vivaient côte à côte, la plupart du temps sans s’entre-tuer » et sans que la ville soit « inutilement anarchique ou corrompue », Gabriel évolue avec naturel. Ce qui n’est pas le cas d’Hannah, immigrée d’Europe de l’Est, employée comme fille au pair par sa mère. Elle est encore étourdie par cette « foule indifférente et ses nombreuses langues », perdue dans certains quartiers londoniens qui lui donne l’impression de se trouver à Calcutta, la pauvre et massive jeune fille doit faire attention : « alors que tout le monde était emporté par le courant ; un instant d’hésitation pouvait engendrer un homicide ».

Né en 1954 d'un père pakistanais et d'une mère anglaise, Hanif Kureishi est l'auteur d'une dizaine de pièces de théâtre, de nombreux scénarios parmi lesquels les célèbres My Beautiful Laundrette (Oscar du meilleur scénario en 1986) et Sammy et Rosie s'envoient en l'air, mis en scène par Stephen Frears. Il a publié plusieurs romans et recueils de nouvelles (édité en France chez Christian Bourgois).

Edition Christian Bourgois, 2002, 302 pages, 23 € -

Quelle nuit sommes-nous

Hafid Aggoune,

Quelle nuit sommes-nous ?

Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie.

Pour son deuxième roman, le jeune et remarqué prodige 2004 de la littérature française confirme ce qui n’aurait pu être qu’une heureuse éclaircie. Quelle nuit sommes-nous ? est du même tonneau que Les Avenirs. À boire sans modération et à savourer par petites mais répétées gorgées tant le breuvage distillé par ce jeune homme de vingt-huit ans libère des illusions pour aller à l’essentiel. C’est du suc que sert Hafid Aggoune. Son écriture, élégante et précise, balance entre émerveillement et angoisse. Magnifiant l’instant présent, elle est sur le fil du rasoir. Comme la vie.

Plus encore peut-être que son premier et déjà court roman, l’intrigue de Quelle nuit sommes-nous ? est minimaliste, corsetée à l’excès, dépouillée de tout artifice. Qu’on en juge.

Le narrateur, Samuel Tristan, préfère la nuit au jour. Libre de toute attache, il vit la nuit. En quête de beauté, il trouve l’oubli dans des errances nocturnes. « Nuit sans aube », ses errances sont sans promesse a contrario des illusions dispensées par la lumière du jour. Il part pour Venise où un petit boulot l’attend. Il emporte avec lui son vieux sac bourré de livres et ses deux tapis. Là sur une île, dans ce qui fut hier un hôpital psychiatrique, il devra garder et entretenir les lieux. Il y retrouve Émeline, une Française. Elle sculpte tandis que lui débroussaille un sentier, luttant contre les ronces. À mesure de sa douloureuse et victorieuse progression contre les « ténèbres » Samuel revisite son propre cheminement, ses propres démons. Rien d’autre ou à peine plus.

Tout commence par un autre arrachement, une fugue à l’âge de quinze ans. Fugue sans retour mais aussi renaissance car « fuguer est le contraire d’un suicide : on part pour vivre et ce n’est pas une tentative de vivre, mais l’unique essai pour le faire ». Dénouant tout lien avec son passé, Samuel Tristan sera sa nouvelle identité : « l’ancien nom quittera ma mémoire » dit le narrateur. N’appartenant à aucun espace ( » les lieux je les quitte comme s’ils n’existaient pas, comme s’il n’y avait pas de frontière »), Samuel sera Sahel à Sidi Ifni, Salih dans le massif kabyle, Saleh à Djerba, Salim en Libye, Salman à Alexandrie, Saji à Beyrouth, Samih au Yémen…

Si les points communs avec son premier roman sont nombreux (éloge du livre, des langues, ces trois « piliers » que sont l’arabe, l’hébreu et le français, fragilité des âmes, hôpital psychiatrique, quête d’absolu, éloge de la Nature et dénonciation des travers de la modernité…) Quelle nuit sommes-nous ? est d’une tonalité plus sombre, plus désespérée. Tragique même : « Je me retrouve seul, emporté par le courant, livré à mon mal, entouré par les ténèbres invisibles, jeté corps et âme dans cette quête d’une poésie absente du monde, sans espoir ». À l’image du papillon qui vient se brûler les ailes sur la flamme dispensatrice de lumière, la connaissance a un prix. Hafid Aggoune rappelle qu’« il n’y a qu’une liberté, et son nom sera toujours écrit avec les lettres du sacrifice et du deuil ».

Et puisqu’il est question de prénoms dans ce livre rappelons que le prénom Hafid signifie : protecteur, celui qui, par sa connaissance du texte sacré, prend soin d’autrui, maintient les êtres dans l’existence. Sans aller jusque-là, Hafid Aggoune, comme Samuel dans le roman, ouvre un chemin, « une voie libre », pour, d’une autre façon, échapper à cette « longue nuit d’inhumanité » : « Fuis, chasse la honte de ton corps, arrache la culpabilité de ta tête, griffe les remords, échappe-toi, pense à toi, protège l’amour qui te contient, que tu contiens, garde-le pour tes pas sur terre, donne-le aux visages dont tu ignores tout, préserve tes caresses pour la peau qui te rend la félicité ».

Edition Farrago 2005, 122 pages, 15 € -

Les Avenirs

Hafid Aggoune

Les Avenirs

“Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.”

“Elle est le rêve sur mes rêves. J’ai dix-sept ans. C’est mon premier amour. Je sais aussi qu’il est trop tard, que nos regards ne se croiseront plus. Je n’oublie pas la guerre. Je crois cela jusqu’à cette vision d’elle dans la foule, ce matin d’automne. Il faut attendre. Dans les salles de cours, nous sommes moins nombreux cette année. J’ai déjà peur pour elle.”

Cette année, c’est l’année 1942. L’homme qui écrit ces lignes est un vieillard de soixante-dix-sept ans qui a passé près de soixante ans dans un asile. Ce premier amour se nomme Margot. Margot peint. Margot est juive. Juive sous l’Occupation. Le narrateur, Pierre Argan, mêle de lointaines racines amérindiennes par une arrière-grand-mère à une double origine, kabyle et française. À deux ans, son père l’envoie en Algérie. Il y restera en exil, loin de la langue française et loin de sa mère : “Durant ces deux années, nous étions morts l’un pour l’autre, ma mère sans moi, moi déporté d’elle. J’étais devenu un enfant imaginaire. Déporté, ça veut dire être loin de ce qui nous porte, loin de la vie.” 1942, Pierre et Margot s’aiment. Clandestinement. Ils projettent de fuir. Avant, ils cachent dans un cimetière vingt-cinq des toiles peintes par Margot. La dernière, Margot l’a appelée Les avenirs et a voulu la garder avec elle. Le 1er novembre, Margot Klein est emportée dans un train. Ce jour-là, pour Pierre, “la vie s’efface”. Il est emporté dans “un exil intérieur”, un exil de soixante années, “effaçant toute conscience de soi, tuant du même coup les deux douleurs qui grouillaient au fond de mon âme, cette cicatrice algérienne et ce premier amour avalé par le néant”.

Une autre mort ramènera Pierre à la vie. Celle d’un pensionnaire qui s’est pendu. Pendant toutes ces années, Pierre, assis sur un banc regardait l’homme peindre dans le vide. Sa main s’agitant dans l’air comme un pinceau sur une toile, “c’était un astre perdu dans ma longue nuit”. Seul Pierre distinguait les tableaux. Vingt-six toiles suspendues au-dessus des pierres, flottant dans l’air. Le 11 Septembre 2001, Pierre a fui l’asile de la Luz pour revenir à Paris où, par l’écriture, “il se redonne vie” et “éclate en mille morceaux de mémoire”.

Dans ce premier roman, écrit par un jeune Stéphanois de trente et un ans, plébiscité par les libraires et la critique, les éléments narratifs sont secondaires. Seule importe ici l’écriture, poétique et mystérieuse, parfois même impénétrable. Par ses mots, Hafid Aggoune a su recréer un monde, faire vivre et ressentir jusqu’au malaise la fragilité de l’humaine condition confrontée à la souffrance, au réel, à la mémoire et à cette humanité qui n’a toujours pas su trouver son cœur. La phrase est courte mais jamais sèche. Plutôt évanescente, fragile, comme en suspens. Passant d’un état à un autre, d’une sensation à une autre, d’un souvenir à un autre. D’une douleur à une autre. Il n’y a pas de fil conducteur pour indiquer le sens. Plutôt un écheveau de fils mémoriels et existentiels emberlificotés.

L’écriture seule pourrait le dénouer, le desserrer pour éviter l’asphyxie : “Toute mon existence aura été la recherche de ce lieu habitable, un monde vivable, ma langue, le livre” écrit Pierre qui, pour “refaire le monde”, pour “supporter cette impossibilité de rejoindre autrui” a fait de l’écriture sa nouvelle “chair”. Point d’illusion ici. Le temps n’existe pas et autour de chacun “il n’y a rien”, “rien sur quoi se tenir”. Pourtant Les Avenirs n’est nullement un tableau sombre, plutôt une généreuse invitation à saisir l’éphémère, à “apprendre à aimer cette vie et ce monde qui recommencent toujours, parce que nous sommes fragiles”.

Edition Farrago, 2004, 148 p., 15 €

-

L’armoire aux secrets

Mélina Gazsi

L’armoire aux secrets

Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.

Par mille et une radicelles, la longue histoire de la France et de l’Algérie, s’enracine dans les consciences. Ces deux pays, chacun à sa manière, se réapproprient une mémoire cahotante, oubliée ou falsifiée. En France, des travaux de l’historien Benjamin Stora au tout début des années 90 ou le procès autour du 17 octobre 1961 (Einaudi c/Papon), la vérité historique paraît vouloir s’affirmer chaque jour un peu plus.

Un autre pan de cette union contrainte s’entrouvre à la connaissance : celui des amours - et désamours -, qui ont unit les hommes et les femmes de ces deux pays. Avec Elise ou la vraie vie, Michel Drach, en septembre 1970, donnait pour la première fois à l’écran, le récit de ces si particulières histoires d’amour. 20 ans plus tard, en 1989, Tassadit Imache dans Une fille sans histoire dresse le portrait de Lil, la fille d’Huguette et d’Ali. Daniel Prévost confiait il y a peu ses affres psychologiques à s’extraire du silence et des tortures maternelles pour aller à la rencontre de cette autre partie de lui même : un père algérien.

De l’autre côté de la Méditerranée, avec Les Amants désunis, le récit des amours contrariées par l’Histoire d’une Suissesse et d’un Algérien, Anouar Benmaleck offrait en 1998, une nouvelle version de ces amours des deux rives inaugurées, en 1953 (!) par La Terre et le sang de l’inestimable Mouloud Feraoun.

L’histoire remonte à la surface. Avec L’armoire aux secrets, Mélina Gazsi ajoutait une nouvelle page à ce chapitre des relations franco-algériennes qui est loin d’être écrit.

Fille d’une mère bretonne et d’un père algérien, Mélina ignore tout de ce dernier. Un secret plane sur les circonstances de son départ forcé ou de son abandon programmé. Tout cela remonte à cette période confuse et difficile de la guerre d’Algérie. Jamais Mélina ne saura vraiment. Face au silence maternel elle laissera son imaginaire donner un sens au non-dit, au mystère : elle s’invente un père héros de la guerre d’indépendance, maquisard en Algérie.

Mélina va vivre avec cette absence et se construire, en apparence du moins, de manière complètement détachée, désengagée de son origine algérienne. En apparence seulement, car et c’est l’extraordinaire de ce récit, cette origine semble, de manière souterraine, déterminer l’essentiel de l’existence de Mélina : relations, mode de vie, activité professionnelle et même cette rencontre avec Chérifa - hasard ou nécessité? - qui sera celle qui lui permettra de retrouver, de manière imprévue, involontaire, sans motivation apparente, en 1992, son père resté en Algérie. Ces retrouvailles, orchestrées par le père avec emphase à l’aéroport d’Alger, déboucheront sur bien des interrogations et une certitude : un fossé culturel sépare le père de son enfant. Les incompréhensions ne portent pas seulement sur l’histoire familiale, mais concernent aussi les comportements présents. Si le père algérien a légué un héritage à ses enfants français, il ne leurs a pas laissé de testament. A chacun échoira la lourde tâche de se construire avec, contre ou à côté de cet héritage complexe et diffus. A Alger, Mélina et son père tenteront de rattraper le temps perdu, ils se livreront l’un à l’autre. Trop vite peut-être pour pouvoir s’apprivoiser l’un l’autre.

Ainsi, par un mouvement lent, continu et significatif –, mais, a posteriori, ne fait t-on pas dire aux faits plus que ce qu’ils ont signifié réellement? – les origines algériennes de Mélina, ses origines oubliées, refoulées qu’elle a même tenté de cacher, ont rattrapé la jeune femme. “Le hasard, encore le hasard. Et l’Histoire qui danse avec la mienne, écrit Mélina Gazsi, si petite que parfois, j’en ai honte”.

L’Histoire des passions franco-algériennes a produit des milliers de ces histoires, plus ou moins lumineuses, plus ou moins sombres. Le hasard n’y tient pas une si grande place. Seulement ces existences portent en elles et avec elles un champs des possibles bien plus grand, le nombre des bifurcations potentielles y est plus élevés. Pour peu que l’Histoire écoute la mémoire de ces milliers d’histoires, s’en nourrisse alors, l’une de ces bifurcations s’appellera amitiés franco algériennes.

Edition de l’Aube, 1999 -

Les identités meurtrières

Amin Maalouf

Les identités meurtrières

Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.

Pourquoi Amin Maalouf, ce célèbre romancier libanais qui a passé les 29 premières années de sa vie dans son pays natal et 22 autres en France (à la parution de ce livre) a t-il ressenti le besoin d’écrire un essai sur la notion d’identité? L’homme refuse de compartimenter son identité et revendique une identité et une seule mais “faite de tous les éléments qui l’ont façonnée (...)”. Cette évidence ne l’est pas pour tout le monde et surtout elle ne correspond pas à “l’air du temps”. Cela se vérifie quand ce franco-libanais, arabe, d’origine chrétienne, issu d’une minorité marginalisée dans son pays, aux riches ramifications familiales et personnelles doit répondre à l’anodine - en apparence - et récurrente question : “mais au fin fond de vous même qu’est ce que vous vous sentez?”. Ainsi, prix Goncourt ou pas, l’immigré Amin Maalouf doit justifier, défendre une autre conception de l’identité, que celle, “meurtrière” qui tend à réduire, “au fond”, à une seule appartenance l’identité des uns et des autres - entendre aussi bien celle des individus que des communautés ou des nations. “Car c’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs plus étroites appartenances, et c’est notre regard qui peut les libérer”. Il est facile d’imaginer les difficultés – voire les impasses – des jeunes issus de l’immigration pour se libérer du regard de la société française. Ce regard qui tend à les enfermer dans une identité unique ou même une identité de substitution – l’arabité ou l’islamisme par exemple – et ne les aide pas, à l’instar d’un Amin Maalouf, à se construire à partir d’une autre conception de l’identité et de leur place au sein de la société.L’identité complexe ici défendue n’est pas seulement une séduisante et salutaire construction théorique, elle correspond, en cette fin de siècle, à un élément essentiel de la modernité, elle est vécue, portée, avec plus ou moins de bonheur et de souffrance, par des millions d’hommes et de femmes que la vie moderne, les évolutions politiques et les révolutions dans les technologies de la communication placent à la croisée de nombreux chemins linguistiques, culturels, communautaires, nationaux ou, tout simplement, socio-professionnels.

Amin Maalouf cherche à dégager les voies d’une autre conception de l’identité. A une identité meurtrière, parce que réductrice, communautaire, tribale, etc., il témoigne, après et avec d’autres, d’une conception complexe de l’identité revendiquant des appartenances multiples, irréductibles. L’enjeu est d’importance : “ceux qui pourront assumer pleinement leur diversité serviront de “relais” entre les diverses communautés, les diverses cultures, et joueront en quelque sorte le rôle de “ciment” au sein des société où ils vivent”.

L’auteur ne limite pas sa réflexion à l’individu ou à la société. Sa pensée porte aussi sur les crises d’identité des pays du Tiers-Monde confrontés à une modernité née il y a plusieurs siècles en Occident . “Pour le reste du monde (...) la modernisation a constamment impliqué l’abandon d’une partie de soi-même”.

Il consacre de nombreuses pages à l’analyse, toujours dans une perspective historique et non idéologique ou religieuse, des différentes réponses du monde arabe à la nécessaire modernisation : nationalisme d’abord, islamisme radical ensuite.

La montée du religieux, n’est pas une spécificité musulmane. Elle correspond aussi bien à la chute du mur de Berlin, à la crise partielle du modèle occidental qu’aux impasses de nombreuses sociétés du Tiers-Monde. Elle est aussi et peut-être surtout liée au processus de “mondialisation”, à ces bouleversements en matière de communication. Alors, la montée du religieux ne serait pas, pour Amin Maalouf “une simple réaction” mais “peut-être une tentative de synthèse entre le besoin d’identité et l’exigence d’universalité”.

Dans le monde rêvé d’Amin Maalouf où “le besoin de spiritualité serait dissocié du besoin d’existence”, “séparer l’Eglise de l’Etat, ne suffit plus, tout aussi important serait de séparer le religieux de l’identitaire. (...) Il faudrait pouvoir satisfaire d’une autre manière le besoin d’identité”.

Amin Maalouf n’est pas un naïf. Il n’ignore pas les dangers de la mondialisation. Il les dénonce même : uniformisation, hégémonie idéologique, politique, économique ou médiatique, et même l’insupportable condescendance de certains en Occident...

Pourtant, cette mondialisation pourrait être une chance pour l’émergence d’une nouvelle conscience identitaire où l’appartenance humaine prendrait le pas sur la somme des appartenances.

La route est encore longue. Dans un ultime chapitre - “apprivoiser la panthère” - il explore les pistes qui pourraient aider à la naissance de cette nouvelle conscience identitaire. La connaissance - et la défense - des langues est au cœur des préoccupations de l’auteur. Les langues offrent “la merveilleuse particularité d’être à la fois facteur d’identité et instrument de communication. (...) la langue a vocation à demeurer le pivot de l’identité culturelle, et la diversité linguistique le pivot de toute diversité”.

Mais l’homme moderne ne fera pas l’économie d’une réflexion “sereine et globale” sur les moyens juridico-politiques qu’il se donne pour préserver la diversité des cultures. Le libanais Amin Maalouf met en garde contre les dangers et les dérapages du système des quotas ou du communautarisme. Il ne croit pas non plus que la loi du nombre – le suffrage universel – soit en la matière une garantie pour le maintien de cette diversité. “Ce qui est sacré, dans la démocratie, ce sont les valeurs, pas les mécanismes. (...) le mode de scrutin doit être adapté à cette exigence”. Des garde-fous institutionnels peuvent se révéler indispensables – il cite des exemples au Royaume Uni, en France, aux Etats-Unis ou en Afrique du Sud - comme pourrait l’être, dans des situations extrêmes de massacres ou de graves discriminations, une “supervision active de la part de la communauté internationale”.

Edition Grasset, 1999. Réédité en poche en 2001 (LGF)

-

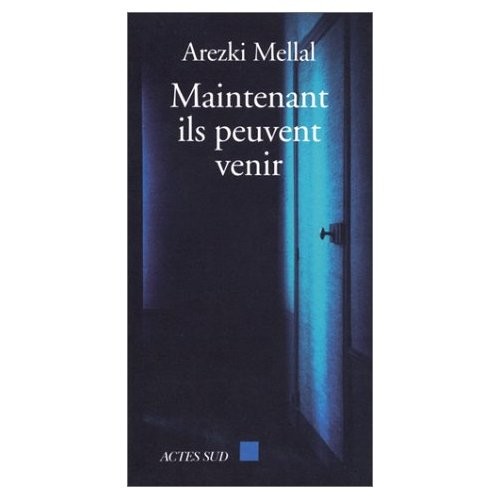

Maintenant ils peuvent venir

Arezki Mellal

Maintenant ils peuvent venir

Arezki Mellal signait à cinquante et un an son premier roman, un texte attachant malgré des maladresses et la présence de quelques propos inutilement polémiques sur les Algériens exilés ou les romanciers édités en France. Dans le contexte algérien, le titre n’augure rien qui vaille et les sombres prémonitions du lecteur seront finalement au rendez-vous. L’horreur - qui n’en finit pas malgré les silences médiatiques - rythme le quotidien de ce récit situé au début de la décennie quatre-vingt-dix.

Arezki Mellal signait à cinquante et un an son premier roman, un texte attachant malgré des maladresses et la présence de quelques propos inutilement polémiques sur les Algériens exilés ou les romanciers édités en France. Dans le contexte algérien, le titre n’augure rien qui vaille et les sombres prémonitions du lecteur seront finalement au rendez-vous. L’horreur - qui n’en finit pas malgré les silences médiatiques - rythme le quotidien de ce récit situé au début de la décennie quatre-vingt-dix.

Le narrateur traîne sa vie et plie sous la culpabilité que sa mère, diabétique à l’article de la mort, a pris soin, jour après jour d’entretenir. Ce poids trop lourd à porter l’empêche de vivre, annihile en lui toute volonté et enferme son devenir dans les rets des « injonctions » maternelles. Au point même que son mariage - ce qui convenons-en n’est pas chose rare - sera manigancé par sa mère et par Yasmina. « Yasmina m’a épousé » écrit le narrateur et, sans jamais rien avoir décidé ni désiré, cette jeune voisine si dévouée lui imposera deux enfants. A l’« impossible » tendresse maternelle répond cette « impossible » union. Zakia, sa collègue de bureau, un temps, fera battre son cœur, mais cette fois c’est l’amour qui sera « impossible ». Refusant toujours Yasmina, l’homme finira pas assumer ses responsabilités de père, jusqu’à endurer une autre et terrible culpabilité.

Ainsi, après avoir étouffé ses enfants, bouché tous les horizons et brouillé tous les héritages, il ne restait plus à ce pays qu’à les dévorer en associant à la plus sauvage des barbaries, les cruautés les plus sophistiqués dans l’art de répandre la désolation et la mort. Pourtant, l’Algérie d’Arezki Mellal ne se réduit ni à ces barbus qui pullulent et sèment la peur et l’effroi ni à ce « Bled Mickey » où tout va de guingois (misère, saleté, pénuries, absence de mixité, frustration affective...). Arezki Mellal montre « un peuple qui se débrouille seul face au terrorisme », d’où émergent des d’individualités attachantes, nobles et profondément humaines comme Ammi Slimane, le jardinier amoureux, qui vit sa foi dans la simplicité et la paix de l’âme, ou Salah, le vieux militant communiste. Il y a aussi et surtout ces femmes qui, dans l’anonymat mais toujours héroïquement, résistent, à l’image de Yasmina, impénétrable, digne et forte, toujours debout malgré le malheur qui ne l’épargne pas.

Edition Actes Sud, 2002, 202 pages, 15,90 € -

Les mots étrangers

Vassilis Alexakis

Les mots étrangers

Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète.

Si selon le philosophe et sinologue François Jullien il y a urgence à « penser d’un dehors », car il serait impossible voire dangereux de vouloir se penser sans penser le monde, sans penser au dialogue entre les cultures, aux échanges entre les hommes, alors, Vassilis Alexakis, romancier grec installé en France depuis des années, raconte ici une expérience qui pourrait, en partie, servir d’illustration et de défense à cette disposition de l’esprit pressante face aux menaces qui pèsent sur la figure de l’étranger et aux dangers d’uniformisation, marchande ou guerrière, qui guettent la planète.

Vassilis Alexakis qui écrit aussi bien dans sa langue maternelle qu’en français, décide, peu de temps après la mort de son père, d’apprendre une autre langue, des mots nouveaux, des « mots étrangers ». Il s’y plonge comme dans une « cure de jouvence ». Des mois durant, aidé d’un seul gros dictionnaire et de l’unique méthode existante, il se lance dans l’étude, quotidienne et solitaire, du sango. Idiome au nombre de locuteurs réduit, usitée dans le seule Centrafrique, langue de tradition strictement orale ne bénéficiant d’aucun enseignement et encore moins de méthodes pédagogiques. Méprisée par les Français et les nouveaux maîtres du pays, seul, un quarteron de chercheurs, ethnologues, universitaires et autant, c’est-à-dire bien peu, de locuteurs du cru, s’efforcent de tirer de l’oubli et de sauver cette langue et une culture tout de même et aussi patrimoine de l’humanité. Quand la globalisation se plait à rimer avec uniformisation et utilitarisme, cette initiative personnelle et littéraire s’avère bien salutaire et invite, sans grand discours ni effets de manche, à réfléchir sur la responsabilité de chacun dans la marche du monde. Car enfin, pourquoi diable aller se coltiner avec le sango quand tant d’autres langues, parlées par des millions de locuteurs et dotées d’une culture livresque plusieurs fois millénaire, sont là qui nous tendent les bras et nous offrent mille et une raisons gratifiantes pour justifier des heures et des heures de travail (d’investissement pour nos modernes esprits calculateurs) ? Avec d’autres (Patrick Chamoiseau, Amin Maalouf...), Vassilis Alexakis met son talent et son expérience au service de la diversité menacée : « il me serait très douloureux d’écrire en français si j’avais dû renoncer au grec. Je peux faire l’éloge de l’étude des langues, pas celui de leur oubli ». Mais enfin et pour en revenir au sango, « ne pas avoir de raison d’apprendre une langue n’est pas une raison ne de pas l’apprendre »...

Sans raison ? En apparence seulement. Car le Monde est Un et si depuis Térence - un autre Africain, mais berbère celui-là - nul n’est sensé ignorer que rien de ce qui est humain ne lui est étranger ; à l’aube de ce XXIè siècle, nul ne peut non plus prétendre mettre à distance ce monde qui constitue, de plus en plus, le quotidien de chacun. La « société-monde » (Edgar Morin), est là dans nos intérieurs, sur notre table, dans nos rues, dans nos langues, dans nos vies et dans nos mémoires.

Ainsi par l’histoire, celle de la communauté grecque installée en terre africaine, par sa famille et par son enfance, Vassilis Alexakis avait rendez-vous avec le Centrafrique et le sango. Le dehors de l’autre devient notre dedans.

Avec ce texte plaisant, un brin enchanteur, le lecteur partage la jubilation de l’écrivain pour ces mots étrangers, ces phrases aux constructions nouvelles qui laissent deviner une autre ouverture au monde, une autre poésie, un autre imaginaire. Avec lui, il partage cette « cure de jouvence », ce « nouveau départ » qui à nouveau rend disponible. Disponible d’abord à l’autre à commencer par les Africains de son quartier jusque là « invisibles », disponible aussi à une nouvelle approche de l’existence marquée notamment par la positivité de cette langue nouvelle comparée au grec et au français. « Les mots me font penser à des immigrés qui ressassent leurs souvenirs : ils me parlent de leur pays sans réussir à me communiquer leur nostalgie ou leur détresse ».

Vassilis Alexakis séjournera quinze jours en Centrafrique. Il y expérimente et parfait ses récentes acquisitions linguistiques et connaissances culturelles. Il évoque en visitant des commerces et des habitations souvent délabrées et abandonnées la présence grecque dans le pays et retrouve même le dernier représentant de cette communauté. Un vieil hellène dont le malheur est d’avoir un fils qui « n’est heureux qu’au milieu des Noirs », lui, qui, comme la plupart des membres de la communauté française, n’a que mépris pour eux et leur langue.

Mais laissons là les grincheux et laissons nous plutôt gagner, au sortir de ces bains de jouvence, par cette disponibilité oubliée, ce sentiment de fraternité avec toutes les choses créées que Jean Amrouche, chantre lui aussi d’une autre langue et culture menacées, appelait « l’esprit d’enfance ».

Edition Stock, 2002, 321 pages, 18,95 €

-

La notion de culture dans les sciences sociales

Denys Cuche

La notion de culture dans les sciences sociales

A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif.

A l'heure où de nombreuses questions taraudent nos contemporains et notamment comment marquer sa différence dans un universel tout aussi revendiqué, à l'heure de la crise de l'Etat-nation sous l'assaut conjugué de dynamiques internes mais aussi de cette fameuse mondialisation qui ne serait qu'une américanisation qui ne dit pas son nom, à l'heure enfin, où des apprentis sorciers jouent, en utilisant le tison du multiculturalisme, avec le feu du communautarisme quand d’autres s’amusent à ouvrir la boîte de Pandore de l’identité, Denys Cuche permet à la fois de prendre quelques distances avec l'actualité et d'esquisser des réponses à des débats souvent passionnels et chargés sur le plan affectif.

Dans son livre, devenu un classique plusieurs fois réédité, il brosse à grands traits mais de manière éclairante l'histoire de l'idée moderne de culture née au XVIIIème siècle, les approches théoriques, aux USA et en Europe, des questions culturelles et identitaires, des situations de rencontres culturelles et des processus d'acculturation c'est à dire des mouvements de rapprochement culturel.

Il montre en quoi chaque culture particulière se rattache à un universel commun, et en quoi, parce que l'humanité est une, les différences culturelles ne représentent que l'application de principes culturel universels.

Constituant des systèmes cohérents en soi, les différentes cultures sont sujettes à des transformations, soit par le fait de logiques internes soit sous l'influence d'éléments extérieurs. Elles sont dynamiques, mouvantes, changeantes, tout le contraire donc de certaines représentations muséographiques - sans doute pour mieux les nier - ou figées dans un âge d'or lointain et irréel.

Denys Cuche montre la distinction à établir entre les notions de culture et d'identité. Alors que la culture relève en grande partie de processus inconscients, l'identité elle, renvoie à un processus réfléchi d'affirmation de "sa" différence. Une affirmation qui repose à la fois sur des normes d'appartenance (nous) et d'opposition (les autres). Autrement dit, comme l'écrit l'auteur, "il n'y a pas d'identité en soi, ni même uniquement pour soi. L'identité est toujours un rapport à l'autre".

L'étude de ce rapport s'inscrit dans le champs complexe des rapports sociaux, des relations entre groupes culturels minoritaires et l'Etat-nation mais aussi sur le plan individuel, le parcours affectif, psychologique, socio-culturel... de chacun.

Dans cette lutte au quotidien pour simplement marquer une présence, une existence, une vie, l'affirmation d'une identité revient toujours à tracer une frontière.

Mais attention "une même culture peut être instrumentalisée de façon différente, voire opposée, dans diverses stratégies d'identification". Ainsi, n'assiste t-on pas aujourd'hui au lamentable spectacle de l'appauvrissement d'une culture et d'une histoire pourtant si riche et foisonnante par ceux qui, en instrumentalisant et trahissant la foi d'un milliard d'hommes et de femmes, revendiquent une identité mortifère et liberticide ?

Avec force, il faut dire et redire, armé de ce travail important, que "ce qui sépare deux groupes ethno-culturels ce n'est pas au départ la différence culturelle (...). [Non] ce qui crée la séparation, la "frontière" c'est la volonté de se différencier et l'utilisation de certains traits culturels comme marqueurs de son identité spécifiques".

Si, par le fait même qu'il est extrêmement dense, le livre est parfois d'un abord difficile il est en revanche - après un tour d'horizon sur plus de deux siècles de débats et d'usage de la notion de culture en sociologie, en anthropologie et en ethnologie, indispensable pour réaffirmer qu' "il n'y a pas de différence essentielle entre les hommes et les cultures - autrement dit que l'autre n'est jamais absolument autre, qu'il y a du même chez l'autre, parce que l'humanité est une, ce qui fait que la Culture est au cœur des cultures ou, selon l'expression consacrée, que "l'universel est au cœur du particulier (...)".

Edition La Découverte, collection Repères, 2004, 124 pages, 7,95€Illustration: Yue Minjun

-

Quatre mille marches. Un rêve chinois

Ying Chen

Quatre mille marches. Un rêve chinois

Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales.

Ying Chen est née en 1961 à Shanghai. En 1989, elle décide de partir, de s’envoler vers d’autres horizons, de larguer ses racines comme on largue les amarres. Elle s’installe au Canada, à Montréal d’abord puis à Vancouver, où elle a publié en français, depuis 1992, six romans (1). Ce livre rassemble des textes parus dans différentes revues et des discours prononcés à diverses occasions entre 1997 et 2003. Ils permettent de mieux connaître l’écrivain, son travail, sa conception de la littérature, de l’écriture, sa relation à la langue française comme au chinois… Ils donnent surtout à approcher l’infiniment petit, l’intime de son expérience individuelle, pour déboucher sur l’infiniment grand de cette expérience collective que sont les migrations et les transplantations. De ce point de vue, ce petit livre est précieux. Car, sans tomber dans le banal éloge d’une banale universalité, Ying Chen aide à mieux appréhender les millions de transplantés, ou enfants de la migration, héritiers malhabiles d’une histoire qui n’est plus vraiment la leur et fragiles porteurs d’un futur incertain. Cette « autre espèce » en gestation qui pourrait bien, un jour, contribuer à bouleverser les représentations culturelles, identitaires et nationales.

Ying Chen parle avec bonheur et d’une manière lumineuse d’un sujet difficile aux contours encore flous : de quelle universalité les modernes migrations sont-elles porteuses et quelles autres représentations, autres paradigmes pourraient en émerger et finalement être partagés par le plus grand nombre. Elle en parle en usant de notions encore peu communes et même déstabilisatrices dans des univers cartésiens où règnent ligne droite et frontière, gestions en termes de stocks et non de flux, appartenances déclinées collectivement et même exclusives condamnant toute complexité et plus encore tout paradoxe… Les critiques émises ici par un lecteur chinois, s’appuyant notamment sur l’héritage de Kongzi (Confucius) en offre une belle illustration.

Ying Chen dit, de manière non théorique, en écrivain doué de sensibilité, l’importance du mouvement, du détachement et de l’impermanence (de la mémoire notamment), sa « répugnance » des racines, l’illusion des origines, les mythes de la pureté et de l’autochtonie. Elle démontre comment la plongée dans le soi le plus intime peut retrouver le grand tout de l’humanité. Elle évoque la relativité des valeurs et la multiplicité des vérités. Faisant l’éloge du cheminement sans but, elle retrouve le mythe de Sisyphe. Elle rappelle que « la mondialisation » n’est pas un « événement » mais « depuis l’aurore de l’humanité, une loi naturelle, le processus inévitable dans l’évolution du monde ». Et pour les frileux, les partisans de la fermeture des frontières, elle distille une dose de réalisme : « si on bloquait les courants – les frontières sont faites pour cela -, le monde serait trempé et pourri dans des eaux mortes ».

Au centre de la réflexion et du travail de l’auteur qui « rêve de ne plus être une personnalité exotique », il y a l’individu. La prise en compte de ce qu’elle nomme la « désindividualisation » des temps modernes exige de la littérature qu’elle « cultive une vision du monde microscopique, [et] transforme si possible le dialogue des cultures en des dialogues entre des individus (…) ». « Je pense que le monde sera peut-être sauvé le jour où on distinguera moins entre les groupes qu’entre les individus ».

Elle sait que le nationalisme, le patriotisme, le besoin de s’enraciner sont aussi consubstantiels à l’espèce humaine que son « besoin de s’envoler », aussi est-ce sans naïveté qu’elle écrit : « la notion de pays n’avait plus de signification réelle pour moi ». Et dans un autre de ces textes, elle poursuit : « mon véritable foyer est là où je deviens ce que je veux être. Plus encore : mon vrai nid se trouve dans les mots, entre les lignes, dans ce presque-rien qu’on ne peut même pas désigner comme « une place ». Des propos qui rappellent ceux de l’écrivain franco-maroco-algérien et professeur d’anglais, Kebir Ammi (2).

La poésie est au cœur de l’écriture de Ying Chen qui dans un de ses textes évoque et suscite le désir de découvrir l’œuvre de Saint-Denys Garneau, poète de l’exil, de la simplicité et du mouvement. C’est aux vers d’un autres poète que les mots et les pensées de Ying Cheng font aussi penser. À ce petit poème de Pessoa : « Plutôt le vol de l’oiseau qui passe sans laisser de traces / Que le passage de l’animal dont le sol garde le souvenir. / L’oiseau passe et disparaît, ainsi doit-il en être. /Là où il n’est plus, et donc ne sert à rien, l’animal / Montre qu’il a été, ce qui ne sert à rien. / Le souvenir est une trahison envers la Nature / Parce que la Nature d’hier n’est pas la Nature. / Ce qui fut n’est plus rien, / et se souvenir est ne pas voir. /Passe oiseau, passe, et enseigne-moi à passer ! ». Le premier texte de ce recueil s’ouvre d’ailleurs sur une « nuée d’oiseaux ». Ces oiseaux qui inspirent à Ying Chen « l’envie de les imiter ». Et son lecteur avec.

1. Tous réédités chez Acte-Sud et au Seuil

2. Voir notamment le texte de Kebir M.Ammi, « Écrivain maghrébin, dites-vous ? » paru dans Expressions maghrébines, Vol. 1, N°1, été 2002.

Edition du Seuil, 2004, 108 pages, 14 €