Salah Guemriche

Un Été sans juillet

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

dans ses livres comme dans les pages des gazettes nationales.

Il n'hésite pas à aller à contre-courant, à heurter la doxa de certains cercles bien pensants, à lever quelques tabous de l'histoire nationale algérienne et à se gausser de la pruderie et de la pudibonderie religieuses. Placé sous les auspices de saint Augustin, d'Apulée de Madaure, de Jean Amrouche, d'Albert Camus, de Malek Haddad et surtout (même s'il n'en est jamais question dans le roman) du Mohamed Dib de La Grande maison, Un Été sans juillet est de cette veine-là : courageuse, iconoclaste et furibarde.

Été 1962, à Guelma. À l'intérieur de Dar Ouled Naïl, la grande maison, cohabitent onze familles. La ville et cet espace intérieur sont vus et décrits par un jeune adolescent, Larbi Foulène. Larbi assiste impuissant à la fin d'un monde et à l'accouchement douloureux d'un nouvel ordre. En cet été 1962, les temps nouveaux se bâtissent sur l'injustice. L'imposture plastronne. Les vols sous couvert de réquisitions de biens vacants se multiplient. Déjà la terreur idéologico-religieuse commence son travail de sape dans une société exsangue et délitée. L'OAS lâche ses dernières grenades.

Dans le flot des malheureux qui quittent fissa l'Algérie, laissant derrière eux le temps et l'espace comme en suspens, il y a François, le copain de Larbi. Sa famille a fui. Une fuite précipitée et quasi clandestine. François n'a pas averti Larbi de son départ. C'est Mme Berardi, sa voisine de palier, qui annonce la triste nouvelle au gamin qui en verra d'autres. Les temps sont cruels et injustes. Larbi sera le témoin malheureux des exactions de ces nationalistes de la vingt-cinquième heure, ces fameux "marsiens"(3) d'autant plus vindicatifs qu'ils ont été longtemps planqués, d'autant plus accusateurs qu'il faut vite se faire une place au soleil. Après le départ de son ami, Larbi va encore pleurer le meurtre antisémite de son oncle, le juif Joseph Lévy, dit Krimo, converti à l'islam par amour pour Aldjia, sa tante paternelle. Il sera impuissant face aux persécutions qui tueront la pauvre Mme Bérardi. Il assistera au procès "défouloir" qui condamne de vrais anciens harkis. Il sera blessé par le lynchage fomenté par de vrais imposteurs contre de prétendus harkis, ci-devant authentiques combattants de l'ombre, comme par les vols des biens vacants ou les luttes pour le pouvoir. Larbi ne participera pas à la liesse de juillet 1962 célébrant l'indépendance de l'Algérie. Quelques jours auparavant, il est victime, avec quatre de ses copains, d'un attentat. Il restera dans le coma pendant un mois et perdra momentanément la mémoire. Un vent d'éclipse a soufflé dans la tête du gamin, ce même vent qui depuis juillet 1962 souffle sur le pays. Les écrivains algériens semblent bien en avance sur la recherche historique et parfois sur la société elle-même. À tout le moins, la littérature offre des instruments dont les uns et les autres ne disposent pas. Ainsi, par un génial tour de passe-passe littéraire, mêlant vérités historiques et imaginaires, Salah Guemriche réussit-il à épargner à l'Algérie cinquante années d'un pouvoir né des convulsions de ce mois de juillet 1962 (mais en gestation depuis 1954...). Par la force du champ romanesque, l'auteur nettoie l'Algérie des faux héros et des vrais voleurs, de cet islam décharné et formel qui oublie que la révélation n'a pas été faite au nom de Dieu, mais "au nom des hommes". Il envoie valdinguer le nif des hommes, cet honneur masculin qui condamne hommes et femmes au malheur et, en deux beaux chapitres, où l'érotisme le dispute à l'émotion et à la sensibilité, il réintègre les corps et la sexualité dans leurs droits. Il balaie la violence contre les harkis, l'injustice faite à leurs descendants comme celle subie par les Pieds noirs. Du même coup, il dénonce l'antisémitisme et plus largement cette Algérie arabo-islamique qui nie les autres composantes humaines et culturelles du pays : le substrat berbère comme la présence juive et française symbolisée par les deux visages rassemblés de François (le Français) et de Larbi (l'Arabe), "un signe du ciel et la preuve que vous faites bien la paire", dit Pépé Shlomo, le grand-père de François...Avec constance et avec humour, il rend justice à ces Algériennes qui, non contentes d'avoir été, en 1962, renvoyées à leur kanoun (brasero en terre cuite), ont en plus été spoliées de leurs biens et bijoux pour remplir ce "coffre de la solidarité" qui devait aider à renflouer les caisses du nouvel État.

Comme Larbi, l'Algérie doit retrouver sa mémoire. C'est ce à quoi concourt, entre autres, la littérature algérienne depuis le milieu des années quatre-vingt dix. Mais, comme le montre Salah Guemriche, cela demeure insuffisant.

Il ne suffit pas de retrouver le passé, encore faudra-t-il cesser de conjuguer le passé au présent pour qu'enfin une nouvelle aube puisse se lever et chasser ce terrible vent d'éclipse.

1 - Un Amour de Djihad, Balland, 1995

2 - L'Homme de la première phrase, Rivages/Noir, 2000

3 - Les "marsiens" sont ces combattants de la vingt-cinquième heure qui, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, se découvrent une âme d'indépendantiste et de révolutionnaire.

Édition Le Cherche Midi, 2004, 286 p., 17 euros

Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints".

Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints". Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.

Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain. Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti. Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.

Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant. Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2),  Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents.

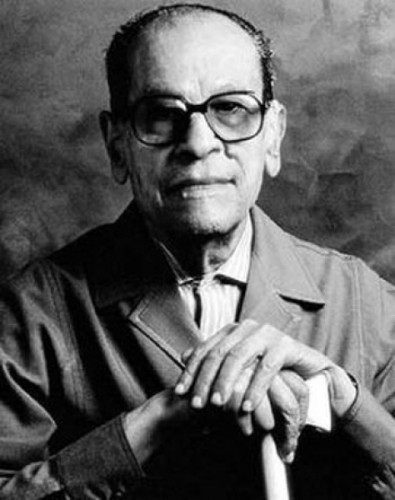

Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents. La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.