Alice Zéniter, L’Art de perdre

Après le prix littéraire du Monde, L’Art de perdre vient de recevoir le Goncourt 2017 des lycéens. Prix symbolique pour ce troisième roman de la première lauréate en 2012 du Prix de la Porte Dorée - mis en musique par Élisabeth Lesne - pour Jusque dans nos bras (Albin Michel) et, en 2013, du Prix du Livre Inter pour Sombre Dimanche (Albin Michel). Symbolique car cette Art de perdre est moins un livre sur l’histoire que sur le présent et un roman destiné à une jeunesse qui ne se limite pas aux seuls descendants de « harkis ». Il faut (ré)écouter l’annonce, le 16 novembre, par France Inter ou France Info, de l'heureuse lauréate 2017 du Goncourt des lycéens. Tout d’abord, Mme Zéniter devait se frotter les mains puisque ce prix lui assurerait une des meilleures ventes des prix de la rentrée. La marchandisation des esprits et le chiffre-roi gagnent même les commentaires littéraires : 500 pages estampillées Goncourt des lycéens ça vous assurent quelques 300 à 400 000 ventes… La littérature comme une tirelire : bingo ! Voilà qui va mettre du beurre dans les épinards d’Alice (ce dont on se réjouit) qui, au micro, n’en pouvait mais pour aller à l’essentiel. Essayer du moins. Car après les mises en bouche de nos petits et modernes apothicaires, voilà-t-y pas qu’on vous boucle le roman dans un carcan, le réduisant à sa seule dimension historique et limitant son audience aux seuls lecteurs qui, de près ou de loin, auraient à voir avec la question harkie. On fait de L’Art de perdre un peu ce que l’on fit avec L’Art français de la guerre d’Alexis Jenni (Goncourt 2011). En refusant de saisir la charge symbolique, les dimensions philosophiques et/ou pédagogiques de ces deux romans et leur actualité. Car l’immense intérêt de ce livre – assez inégal par ailleurs dans sa composition et dans son écriture – est ici, dans ce qu’il dit de nos sociétés, de ses valeurs et de notre capacité collective à se (re)mettre en mouvement.

D’origine algérienne par son père, normande par sa mère Zéniter appartient à la race des « gens bigarrés », des « gens tachetés », des « sang impur » comme dirait l’irlandais Hugo Hamilton ; des « chiens bâtards », des enfants « mélangés » pour parler comme le nouveau Nobel Kazuo Ishiguro. Cette origine algérienne se rattache à l’histoire franco-algérienne par la branche harkie, au drame vécu, subi, infligé à ceux qu’indistinctement on appelle comme tel ce qui - peut chaut ici l’étymologie - reste synonyme dans les consciences de « traitres ». A l’instrumentalisation idéologique de la question par le nationalisme algérien répond ou a répondu la paternalisme puis le mépris et enfin l’indifférence de la France, dans sa version coloniale ou républicaine. Une indifférence telle que beaucoup de lecteurs découvrent ici – quelques soixante ans après ! - ce qu’ont vécu des hommes, des femmes et des enfants affublés, indistinctement et ad vitam aeternam semble-t-il, de la terrible appellation d’origine incontrôlée. Mal nommé, mal pensé. On n’est pas loin de Camus.

Dans ce pavé de 500 pages, pour compléter le peu qu’elle sait de sa propre histoire, Zéniter recourt au service de la documentation (que l’on devine lourde, envahissante parfois) et de la fiction pour raconter l’histoire, la saga, d’une famille sur trois générations. Depuis le grand-père Ali, obligé en 1962 de s’esbigner fissa de sa Kabylie natale jusqu’à Naïma la petite fille, moderne et parisienne (semble-t-il), pas effarouchée pour deux sous par la bibine et des galipettes d’un soir en passant par Hamid, le fiston qui a 12 ans subissait encore cauchemars et mictions nocturnes. Hamid, devenu père à son tour, sera, plus encore peut-être qu’Ali, adepte du silence et de la page blanche. Une page sur laquelle « chacun est libre de projeter ses fantasmes ».

Retour donc sur l’histoire des harkis mais surtout les manques et les ratés de la transmission. Les générations d’après doivent faire avec les silences des aînés. Avec quelques traces pas encore effacées. Oui, L’Art de perdre ne s’adresse pas qu’aux seuls enfants de harkis. Il rejoint - ce qui en élargie et universalise le propos (même si l’auteure n’aura pas besoin de ce papier pour cela) – ces littératures dites de l’exil ou de la migration, littérature du « tout-monde » et de la relation qui, depuis des années, triturent le double impératif de l’origine et de l’émancipation, de l’histoire et du devenir, de l’immobilisme et du mouvement, de la fidélité et de la liberté.

Le livre est divisé en trois parties : la guerre d’Algérie qui se referme sur le sauve-qui-peut d’Ali et de sa famille ; l’arrivée et l’installation en France, partie centrale qui couvre quelques 40 à 50 ans d’histoire. Enfin, la dernière partie est tout entière centrée sur Naïma, sa vie professionnelle, ses relations amoureuses, et ses questionnements sur sa famille et son origine. Les pages sur l’Algérie sont bien meilleures que celles sur les conditions de l’installation en France et de l’émancipation de Hamid. Elles contiennent plus de souffle et d’émotions. De chair aussi. Avec quelques bémols. Ainsi, on finit par ne plus savoir à quelle langue se vouer : dans cette famille kabyle, où la « langue ancestrale » semble vénérée, tout le monde parle arabe (y compris les femmes). De même que quelques poncifs (sur l’origine des Berbères, sur Matoub Lounès ou sur la relative liberté des femmes à Tizi versus l’oppression de la rue algéroise), auraient pu être évités. Ce ne sont-là que des points de détail…

L’impression laissée par la partie centrale est celle d’une méthodique recension. Tout y est inventorié : l’arrivée en France, la relégation dans les camps puis dans une cité normande, l’émancipation et les trajectoires de la deuxième génération… Difficile ici de ne pas relever une mécanique de l’exposition, plus proche du reportage que de la littérature, de sorte que ce ne sont plus les personnages qui portent le récit mais les épisodes du devenir collectif et familial qui prennent le pas sur les existences. Bien sûr, les personnages ne disparaissent pas, mais ils perdent en saveur, en individualité, en chair.

Dans la dernière partie, Naïma travaille dans une galerie. Son patron et amant la charge de préparer une exposition rétrospective sur Lalla un peintre algérien qui l’obligerait à se rendre en Algérie. Mais osera-t-elle ?

« Il fait le choix d’être protégé d’assassins qu’il déteste par d’autres assassins qu’il déteste. »

Le livre s’ouvre, non sans humour et tendresse, sur « l’Algérie de papa ». Le récit plonge le lecteur au cœur de la guerre d’Algérie, en restitue toute la complexité, en démonte les ressorts pourris, tordus, à l’origine de la terrible, de l’insoupçonnée et malicieuse bifurcation. La guerre et son cortège d’instrumentalisations, de manipulations, de violences, de barbaries, le cycle sans fin de représailles qui s’abat sur une population sans défense, otage (relire Le Journal de Feraoun). Lorsqu’en pleine nuit les premiers maquisards débarquent dans le village, ils ne laissent aucune alternative. Tout n’est qu’interdictions, ordres et menaces. Désobéir relève de l’apostat, donc de la peine de mort ! Le Coran et le poignard brandis par le responsable comme unique horizon. Quant à la soldatesque française ce n’est guère mieux. Les familles de paysans et de montagnards, sans conscience politique, se retrouvent otages de deux violences. D’une double insécurité. Pire : les vieilles oppositions claniques, refourguées sur le mode de la dure « loi du nif » et/ou revigorées par de nouvelles convoitises, se superposent au conflit au point d’en devenir déterminantes quant aux choix à opérer. Dès lors, « choisir son camp n’est pas l’affaire d’un moment et d’une décision unique, précise ».

Pour se protéger d’un clan hostile, Ali oriente les recherches du capitaine, « eux, ils sauront où est ton homme » finit-il par lâcher. « Maintenant il est traitre de son vivant. Et il avait raison : ça ne fait aucune différence. » Tout cela, bien sûr, est ouvert à la discussion mais, il y a ici, une part de vérité : « Il fait le choix, se dira Naïma plus tard (…) d’être protégé d’assassins qu’il déteste par d’autres assassins qu’il déteste. » Phrase terrible, pour la guerre menée par les Algériens, par la France aussi. « Ali n’a rien fait comparé à d’autres, tortionnaires… Il n’a fait que demander une protection pour lui et les siens. Personne ne peut le lui reprocher… Il le croit… ». Mais l’idéologie fonctionne, et le nationalisme a besoin de bouc émissaires : il refuse toute nuance, n’encourage guère l’intelligence, « c’est celui qui a tué qui décide ». C’est ainsi ! Il faut vite partir.

Cette histoire qui n’aurait « jamais été chantée » est celle de l’accueil à la française et l’installation, sans bruit et à l’écart, de populations livrées à elles-mêmes, sauf le temps d’une campagne électorale. L’arrivée en France, c’est d’abord des mois et des années passés dans les camps de Rivesaltes et de Jouques. Ces harkis sont rejetés, y compris par les pieds-noirs « qui exigent qu’on les séparent de cette masse de bronzée et crépue ». Ces fidèles et loyaux serviteurs de la nation sont parqués dans des camps, surveillés, soumis à des autorisations de sortie, pataugeant dans les torrents de boue quand il pleut, transis par le froid hivernal, entassés dans des tentes et des baraques de tôle et de carton, hantés par « les ogres de la nuit », ces cauchemars que l’administration croit tromper à coup de neuroleptiques. Chaque matin, ils ont droit à la lever des couleurs, mais chaque mercredi, on exige d’eux de renouveler la « procédure recognitive de nationalité »… « vous voulez vraiment rester français ? »… Paternalisme, mépris, hostilité, racisme, la France accueille les siens derrière des barbelés !

Ils attendront, des années. Sans un bruit, patiemment. En vain. Jusqu’à cette double et terrible scène qui marque la fin des illusions, la double déchirure : Ali qui jette à la poubelle ses « 7 kilos de ferraille », les médailles reçues notamment du côté de Monte Cassino (1944), et Yema, son épouse qui se débarrasse d’objets et de souvenirs ramenés d’Algérie, de ces clefs de la maison familiale devenus inutiles… Fin d’une autre illusion ! De l’autre côté de la mer, ils ne sont pas, ils ne sont plus, propriétaires !

« Il ne parviendra pas à garder les enfants près de lui. Ils sont déjà partis trop loin »

Par petites touches, Zéniter laisse affleurer l’intime des émotions, des non-dits, de l’inavouable, ce qui souterrainement traverse les corps et les âmes, les construits ou les détruits, les forment ou les déforment, les renforcent ou les fragilisent. Avec au cœur de cet épisode de l’histoire familiale, la distance qui s’installe entre Hamid et Ali, entre le père et le fils. Des bifurcations, souterraines d’abord, par l’école, qui « a remplacé les oliviers porteurs de toutes les promesses », par la langue aussi. Viendront ensuite pour Hamid l’aspiration à « une vie entière, pas une survie », puis le temps de la conscience politique. Marxiste, athée militant pour l‘indépendance du Vietnam et rétrospectivement pour celle de… l’Algérie, Hamid se demande comment son père a pu « rater un aussi gros tournant de l’Histoire ». Ali reste avec ses doutes, enfermé dans sa solitude : « pourquoi personne ne veut-il lui laisser le droit d’avoir hésité ? » Ces pages saignent de la douleur d’un homme et d’un père, « son incapacité à saisir le présent le rend incapable de construire le futur ». Drame individuel. Drame d’une génération. Ali « sait qu’il ne parviendra pas à garder les enfants près de lui. Ils sont déjà partis trop loin » : « je suis devenu un jayah. L’animal qui s’est éloigné du troupeau et l’émigré qui a coupé ses liens avec la communauté. Jayah, c’est la brebis galeuse. (…) Un statut honteux, une déchéance, une catastrophe. C’est ce que ressent Ali. La France est un monde-piège dans lequel il s’est perdu ».

Alors, Zéniter égrène les mobilisations des années 70 car la génération d’après, celle de Hamid, se mobilise. Avec étonnamment une absence : la marche de 1983. Marche où les enfants de harkis - à commencer par Toumi Djaïdja - et les enfants des immigrés algériens se sont mobilisés ensemble pour à la fois dénoncer le racisme et porter le rêve d’une société plus unie. Comme Hamid, qui essuie régulièrement le racisme des uns et le mépris des autres : « Traîner avec toi, ça veut dire qu’on se fait casser la gueule et par les Français et par les Algériens » lui dit son ami.

Les blancs et les silences de cette histoire forment l’héritage de Naïma. Les peurs de ses aînés aussi. Pourtant Naïma « est la première depuis des générations à ne pas avoir entendu le cri que pousse un homme quand il meurt de mort violente. » A l’heure des attentats de Charlie ou du 13 novembre, ces peurs se transforment en une hantise, celle d’être assimilée aux terroristes. Etrange effet de la transmission que « cette impression qu’elle paiera pour tout ce que font les autres immigrés en France ». Finalement Naïma décide d’aller en Algérie. Elle dévore les informations et les commentaires sur le web, prend la mesure de son ignorance, comme lors de ses entretiens avec Lalla, le peintre, intellectuel algérien exilé à Paris. Ces discussions entre la jeune femme et le vieil homme malade, sont saisissantes, éclairantes. Naïma s’éveille. Elle écoute ce vieil opposant qui ne porte, lui, aucun jugement de valeur sur son grand-père et sa famille. Elle découvre les contours d’une autre Algérie. Elle apprend ce qu’est l’islamisme ou comment le retour de l’ethnique et l’instrumentalisation des communautarismes sont bien utiles pour détourner le regard de quelques réalités sociales. L’identitaire comme ersatz à la lutte des classes… (relire Walter Benn Michaels).

« Au lieu de poser ses pas dans les pas de son père et de son grand-père, elle est peut-être en train de construire son propre lien avec l’Algérie, un lien qui ne serait ni de nécessité ni de racines mais d’amitiés et de contingences. »

Ce qui se joue dans le voyage de Naïma en Algérie, Zéniter le circonscrit et le pointe à merveille. Il y a d’abord cette expérience « des états que l’on ne peut pas décrire comme ça, (…) des états qui demanderaient des énoncés simultanés et contradictoires pour être cerné. » Bien sûr on pense à Ali, le grand-père, mais cela vaut aussi pour Naïma placée, par son histoire, à la confluence de plusieurs trajectoires, fidélités, désirs, porteuse elle-même de nouvelles directions, incarnant cette complexité que Tassadit Imache traduisait en littérature par ce souci : « une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire » ("Ecrire tranquille?" Esprit, décembre 2001).

A cet art de la combinazione[1], Zéniter ajoute donc l’art de perdre : « Au lieu de poser ses pas dans les pas de son père et de son grand-père, elle est peut-être en train de construire son propre lien avec l’Algérie, un lien qui ne serait ni de nécessité ni de racines mais d’amitiés et de contingences. » Ici résonne le poème d’Elisabeth Bishop : « Dans l’art de perdre il n’est pas dure de passer maître »… « J’ai perdu deux villes, de jolies villes. Et, plus vaste, / des royaumes que j’avais, deux rivières, tout un pays. / Ils me manquent, mais il n’y eut pas là de désastre. »

Naïma va s’alléger de quelques illusions, refermer en elle « une plaie insoupçonnée ». Apprendre que la perte n’est pas un « désastre », mais l’art d’accepter de se (ré)concilier avec soi-même et de (re)naître au monde. Ici Zéniter rejoint une des thématiques centrales des littératures dites de l’exil ou de la migration, celle qui consiste à revisiter un passé, une mémoire, des origines pour s’en émanciper, sans forligner (où l’on retrouve notamment Kazuo Ishiguro). Le propos de Zéniter devient universel. L’Art de perdre s’adresse à tous les exilés, à ces générations d’enfants qui doivent apprendre à se construire, à réinventer des liens avec une histoire, à la féconder jusque dans les « bâtardises » comme le dit Amin Maalouf. Naïma comme tant de générations, filles et fils de harkis ou pas, d’origine algérienne ou autres, s’en vont, tel Enée, construire de nouvelles Rome. L’Algérie de Naïma ne sera ni un point d’arrivée, ni une certitude. Naïma s’est simplement remise en route. En mouvement. De l’intérêt, in fine, de l’étymologie du mot harki.

Flammarion 2017, 506 p., 22€

[1] Au sens d’arrangement, d’assemblage, de coïncidence et de ressource

Photo: ©Astrid di Crollalanza pour Flammarion

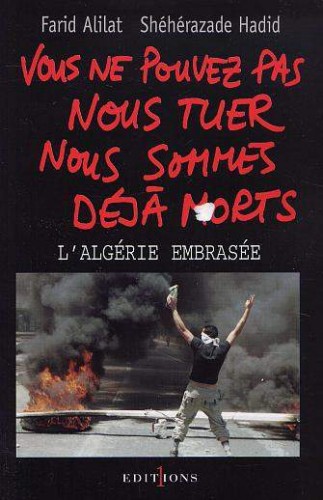

Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.

Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.  A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.

A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.  Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.

Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation. Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie.

Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie. Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens.

Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens. Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir. Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles.

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles. Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.

Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais. La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.

La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.