Jack-Alain Léger

À contre-Coran

&

Danielle Sallenave

dieu.com

Aujourd’hui qu’on nous refait le coup de l’identité nationale – les régionales approchent – revenons sur deux livres bien différents (opposés même) quant à leurs formes mais qui, sur le fond, forment (malgré eux ?) un bel ensemble, décapant et édifiant, roboratif et nécessaire Le style d'abord. Rien de commun entre le ton mesuré (mais combatif) de Danielle Sallenave qui exerce sa réflexion et développe ses nombreux arguments avec le souci "d'apporter la lumière et non de mettre le feu" et le brûlot de Léger qui sans doute en rajoute parfois dans la provoc et la grossièreté mais donne à lire une prose qui, tel un feu d'artifice, illumine dans la grisaille éditoriale et livresque des écrits bien proprets et bien pensants. Il y a des écritures et des pensées de robots comme il y a une urbanité de robot.

Aujourd’hui qu’on nous refait le coup de l’identité nationale – les régionales approchent – revenons sur deux livres bien différents (opposés même) quant à leurs formes mais qui, sur le fond, forment (malgré eux ?) un bel ensemble, décapant et édifiant, roboratif et nécessaire Le style d'abord. Rien de commun entre le ton mesuré (mais combatif) de Danielle Sallenave qui exerce sa réflexion et développe ses nombreux arguments avec le souci "d'apporter la lumière et non de mettre le feu" et le brûlot de Léger qui sans doute en rajoute parfois dans la provoc et la grossièreté mais donne à lire une prose qui, tel un feu d'artifice, illumine dans la grisaille éditoriale et livresque des écrits bien proprets et bien pensants. Il y a des écritures et des pensées de robots comme il y a une urbanité de robot.

Chacun à sa manière cherche à répondre à cette question : "comment accueillir un Autre qui ne soit pas une figure du Même ? Mais comment le respecter dans sa différence sans que celle-ci ruine tout projet de construire un espace commun ?" (D.Sallenave). Chez Léger cela devient : "Notre salut est dans l'ouverture aux autres, le don la générosité, si j'ose dire pugnace. Mais une tolérance, oui, combative. (…) Générosité n'est pas complaisance, encore moins complicité".

Complicité avec qui ? Pour Léger "l'ennemi actuel" serait "l'islamisme" et le danger serait même de "laisser prospérer en France l'obscurantisme islamique (je dis bien : islamique)". Là est l'essentiel du propos même si Léger rejoint Sallenave quand, de manière systématique et construite, elle pointe du doigt les trois monothéismes, les communautarismes - tous les communautarismes, des plus béats, des plus bêlants aux plus belliqueux - mais aussi le libéralisme, le culte de la consommation, l'abrutissement par les "marques", la pornographie… Léger ne dit pas autre chose : "Mais on a voulu nous faire la honte. Les Français sont des ringards. La Raison est une vieille lune. La laïcité, une anomalie dans un monde mondialisé. La Modernité, le Marché, le Spectacle recommandent le communautarisme et la religiosité à l'américaine qui facilitent la crétinisation des masses, donc la consommation".

Nul besoin ici de dresser l'inventaire des provocations et velléités. Pour en rester à l'islamisme, depuis les mises en garde dès 1989 des "deux grandes Elisabeth" (de Fontenay et Badinter, "les authentiques philosophes" dixit Léger) jusqu'aux travaux de la commission Stasi, il est connu. Là où Léger parle de "l'islamisation des esprits" Sallenave sort le grand angle et montre combien le discours religieux envahit toutes les sphères de la société à commencer par la sphère intellectuelle (et d'épingler : Hans Jonas, Vaclav Havel, François Dagognet, Emmanuel Lévinas) et même le processus qui préside à la construction européenne soumis, selon elle, à une pression catholique et qui serait même porteur, via les régions, d'une dérive ethnique.

Alors, allons à l'essentiel : qu'est ce qui serait en danger dans cette France pourtant riche de ses mariages mixtes et de son passé dreyfusard (Léger) ? Ce qui fait le sel de la francité pour l'auteur d'"À contre Coran" : le droit à l'indifférence, "le scepticisme souriant", "l'incrédulité désinvolte", la "légèreté française". Cette joyeuse spiritualité (voir aussi chez Sallenave l'importance du rire et du "gai savoir" nietzschéen) est menacée par les rêches prechi-préchas des prêches et les ternes oraisons de minbar, de chaires, religieuses ou professorales. De manière plus docte, Danielle Sallenave montre avec force argumentaire et démonstration que des menaces pèsent sur la liberté individuelle (face aux prétentions communautaires), sur l'idée d'émancipation (face à l'attachement aux racines), sur la liberté de conscience (face aux croyances religieuses), sur la laïcité et le vivre ensemble républicain (face à un "vivre ensemble" à base de "temples et de supermarchés"). Elle démontre que sous les affirmations identitaires couvent toujours et partout le risque de la confrontation et de la violence.

"Qu'y faire ?" demande Léger. Danielle Sallenave soumet au lecteur un large éventail des possibles. Depuis le retour aux sources de la philosophie grecque jusqu'à la nécessité de repenser les enseignements aujourd'hui bien oubliés, des penseurs de la dissidence (à commencer par Jan Patocka). Mais surtout, elle lance un appel vibrant en faveur de l'athéisme (et non, différence avec Léger, de l'agnosticisme) et de la laïcité (qui n'a rien à voir avec la molle tolérance). Léger citant Michel Onfray abonde malgré tout dans ce sens : "qu'on n'aille donc pas s'exciter sur la pertinence ou non de l'enseignement du fait religieux à l'école. L'urgence c'est l'enseignement du fait athée". Sans jamais verser dans la victimisation, il est à craindre aussi que rien ne puisse changer sans le rétablissement de la justice pour certains de nos concitoyens (notamment pour Léger : "sanctionner avec la plus grande sévérité les discriminations à l'emploi et au logement ; ne pas tolérer le tri au faciès (…), les bavures, les brimades, les humiliations dans les commissariats ou sur la voie publique ; épurer la police de ses éléments racistes : imposer l'équité (…) ; favoriser le brassage social.") . Sallenave montre la nécessité de s'engager dans une résistance de tous les instants et une responsabilisation individuelle qui exige une permanente vigilence. Léger lui, parti "en guerre" contre les "islamophiles" et les "islamistophiles", demande , flanqué tout de même de Voltaire et de Molière, la liberté de critiquer les religions et d'appeler un chat un chat, un tartuffe un tartuffe (qu'il se prénomme Tarik, Dalil ou Fouad), un machiste un machiste (même s'il est musulman) et qu'on fiche la paix à ces "Beurs", "Français, comme vous et moi" qui revendiquent "la liberté, la luxueuse liberté de croire ou de ne pas croire".

"Qu'y faire ?" demande Léger. Danielle Sallenave soumet au lecteur un large éventail des possibles. Depuis le retour aux sources de la philosophie grecque jusqu'à la nécessité de repenser les enseignements aujourd'hui bien oubliés, des penseurs de la dissidence (à commencer par Jan Patocka). Mais surtout, elle lance un appel vibrant en faveur de l'athéisme (et non, différence avec Léger, de l'agnosticisme) et de la laïcité (qui n'a rien à voir avec la molle tolérance). Léger citant Michel Onfray abonde malgré tout dans ce sens : "qu'on n'aille donc pas s'exciter sur la pertinence ou non de l'enseignement du fait religieux à l'école. L'urgence c'est l'enseignement du fait athée". Sans jamais verser dans la victimisation, il est à craindre aussi que rien ne puisse changer sans le rétablissement de la justice pour certains de nos concitoyens (notamment pour Léger : "sanctionner avec la plus grande sévérité les discriminations à l'emploi et au logement ; ne pas tolérer le tri au faciès (…), les bavures, les brimades, les humiliations dans les commissariats ou sur la voie publique ; épurer la police de ses éléments racistes : imposer l'équité (…) ; favoriser le brassage social.") . Sallenave montre la nécessité de s'engager dans une résistance de tous les instants et une responsabilisation individuelle qui exige une permanente vigilence. Léger lui, parti "en guerre" contre les "islamophiles" et les "islamistophiles", demande , flanqué tout de même de Voltaire et de Molière, la liberté de critiquer les religions et d'appeler un chat un chat, un tartuffe un tartuffe (qu'il se prénomme Tarik, Dalil ou Fouad), un machiste un machiste (même s'il est musulman) et qu'on fiche la paix à ces "Beurs", "Français, comme vous et moi" qui revendiquent "la liberté, la luxueuse liberté de croire ou de ne pas croire".

Enfin, avec nos deux auteurs, déterrons cette arme si efficace contre les grincheux de tous poils, cette utile distance que Léger appelle le "rire", le "trait d'esprit" l'"anodine badinerie". Comme le rappelle Sallenave, ce sont déjà des rires qu'opposèrent les Grecs à Paul de Tarse tentant de séduire son auditoire par le thème de la résurrection des morts.

Oui avec Léger, reprenons le Falstaff de Verdi : "tutto nel mondo è burla!" Tout en ce monde n'est que plaisanterie."

Edition Hors Commerce, 2004, 165 pages, 12 euros

Edition Gallimard, 2004, 325 pages, 16,50 euros

L’écrivain congolais Alain Mabanckou avait reçu le Prix des cinq continents de la Francophonie 2005 pour

L’écrivain congolais Alain Mabanckou avait reçu le Prix des cinq continents de la Francophonie 2005 pour Née en 1957 à Istanbul, Necla Kekek vit à Hambourg où elle enseigne la sociologie. Assistante de l’administration pénitentiaire pour le traitement des Turcs emprisonnés elle a pris une part active en faveur d’un projet de loi initié par le Bade-Wurtemberg sur la pénalisation des mariages forcés. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cette enquête, fruit d’une expérience personnelle et née de plusieurs années de présence sur le terrain nourrie d’une cinquantaine d’entretiens avec ces « fiancées importées ». Résultat, ce que montre ce livre est d’abord du quotidien, du concret, l’exposé le plus plat possible du sort inacceptable réservé à ces jeunes femmes turques que l’on va acheter en Turquie et qui, une fois ramenées (c’est le mot) en Allemagne, devront vivre recluses sans voir rien ni personne, ou presque. Ces « esclaves modernes », écrit l’auteure, subissent une telle pression familiale et sociale qu’il leur est impossible d’échapper à cette tradition. Et, prévient justement l’auteur, que l’on ne parle pas ici de différentialisme culturel. Ce discours lui a été servi ad libitum en Allemagne par d’honorables enseignantes, responsables municipaux, féministes, juges et autres Turcs et… Turques. Grâce, entre autres, au philosophe polonais Kolakowski, on sait ce que ce différentialisme peut recouvrir de mépris pour l’autre ou de lâcheté. « Pour quelle raison accepterions-nous une tradition rétrograde qui s’élève contre le libre-arbitre auquel tout individu doit pouvoir aspirer ? demande Necla Kekek. À cela s’ajoute que chaque nouveau mariage arrangé rend les Turcs un peu plus étrangers à la société allemande ».

Née en 1957 à Istanbul, Necla Kekek vit à Hambourg où elle enseigne la sociologie. Assistante de l’administration pénitentiaire pour le traitement des Turcs emprisonnés elle a pris une part active en faveur d’un projet de loi initié par le Bade-Wurtemberg sur la pénalisation des mariages forcés. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cette enquête, fruit d’une expérience personnelle et née de plusieurs années de présence sur le terrain nourrie d’une cinquantaine d’entretiens avec ces « fiancées importées ». Résultat, ce que montre ce livre est d’abord du quotidien, du concret, l’exposé le plus plat possible du sort inacceptable réservé à ces jeunes femmes turques que l’on va acheter en Turquie et qui, une fois ramenées (c’est le mot) en Allemagne, devront vivre recluses sans voir rien ni personne, ou presque. Ces « esclaves modernes », écrit l’auteure, subissent une telle pression familiale et sociale qu’il leur est impossible d’échapper à cette tradition. Et, prévient justement l’auteur, que l’on ne parle pas ici de différentialisme culturel. Ce discours lui a été servi ad libitum en Allemagne par d’honorables enseignantes, responsables municipaux, féministes, juges et autres Turcs et… Turques. Grâce, entre autres, au philosophe polonais Kolakowski, on sait ce que ce différentialisme peut recouvrir de mépris pour l’autre ou de lâcheté. « Pour quelle raison accepterions-nous une tradition rétrograde qui s’élève contre le libre-arbitre auquel tout individu doit pouvoir aspirer ? demande Necla Kekek. À cela s’ajoute que chaque nouveau mariage arrangé rend les Turcs un peu plus étrangers à la société allemande ».

Ca Dao, le personnage central de ce roman, est un écrivain. Après cinq années passées en centre de rééducation, devenu coolie, il doit pédaler pour subsister. Sa femme est partie avec les deux enfants aux Etats-Unis. L’homme s’enferme alors dans une indifférence et s’efforce d’adopter une attitude où le ressentiment n’a pas de place. Sa route croise celle des enfants amérinsiens, ces « produits des amourettes » des soldats américains, abandonnés derrière eux une fois leur affaire finie ! Les gamins rêvent de traverser la mer pour rejoindre une patrie idéalisée. Mais les Etats-Unis, malgré toutes leurs déclarations « droit-de-l’hommistes », ne veulent pas de ces « bâtards ». Ces malheureux sont exhibés et relégués dans les décharges du Vietnam communiste, ils sont indésirables sur le sol américain.

Ca Dao, le personnage central de ce roman, est un écrivain. Après cinq années passées en centre de rééducation, devenu coolie, il doit pédaler pour subsister. Sa femme est partie avec les deux enfants aux Etats-Unis. L’homme s’enferme alors dans une indifférence et s’efforce d’adopter une attitude où le ressentiment n’a pas de place. Sa route croise celle des enfants amérinsiens, ces « produits des amourettes » des soldats américains, abandonnés derrière eux une fois leur affaire finie ! Les gamins rêvent de traverser la mer pour rejoindre une patrie idéalisée. Mais les Etats-Unis, malgré toutes leurs déclarations « droit-de-l’hommistes », ne veulent pas de ces « bâtards ». Ces malheureux sont exhibés et relégués dans les décharges du Vietnam communiste, ils sont indésirables sur le sol américain. Luc Bassong, fils d’immigrés, auteur de quelques fictions radiophoniques et d’une pièce de théâtre, Matricule, jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris, a concocté ici un millefeuille littéraire original et léger. Les couches successives de feuilleté et de crème sont constituées d’un double récit livré en alternance sous la forme d’une vingtaine de « leçons » et autant d’« exercices ». Côté « leçons », Luc Bassong narre sur un mode distancé et croustillant, les vicissitudes d’Isaac pour émigrer en France : tentative légale mais infructueuse pour obtenir un visa et, in fine, passager clandestin sur un cargo battant pavillon tricolore avant d’embarquer avec quinze autres sur une pirogue pour traverser la Méditerranée, « le filtre à café pur arabica » qui fera son triste office : sept candidats n’atteindront jamais les rives européennes.

Luc Bassong, fils d’immigrés, auteur de quelques fictions radiophoniques et d’une pièce de théâtre, Matricule, jouée au Théâtre du Rond-Point à Paris, a concocté ici un millefeuille littéraire original et léger. Les couches successives de feuilleté et de crème sont constituées d’un double récit livré en alternance sous la forme d’une vingtaine de « leçons » et autant d’« exercices ». Côté « leçons », Luc Bassong narre sur un mode distancé et croustillant, les vicissitudes d’Isaac pour émigrer en France : tentative légale mais infructueuse pour obtenir un visa et, in fine, passager clandestin sur un cargo battant pavillon tricolore avant d’embarquer avec quinze autres sur une pirogue pour traverser la Méditerranée, « le filtre à café pur arabica » qui fera son triste office : sept candidats n’atteindront jamais les rives européennes. Après son roboratif essai invitant à repenser la notion d’identité (Les identités meurtrières), Amin Maalouf renouait ici avec le roman historique. La documentation est riche et abondante. Le texte, précis et élégant, offre une peinture minutieuse des cités, des communautés humaines du pourtour méditerranéen et du Nord de l’Europe dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les dialogues brillent d’érudition et sont toujours exposés avec simplicité. L’auteur raconte les pérégrinations de Baldassare Embriacio, parti en 1665 sur les routes de l’Empire ottoman puis d’Europe. L’homme est un riche négociant en curiosités à Gibelet. Sa famille, d’origine génoise, est installée au Levant depuis les Croisades. Il est accompagné de ses deux neveux et d’un serviteur. Martha, abandonnée par son mari depuis des années, se joint au groupe pour vérifier auprès des hautes autorités de la Sublime Porte si son mari est mort. Baldassare recherche un livre exceptionnel : Le centième nom, d’Al Mazandarani. Dans le Coran, quatre-vingt-dix-neuf noms servent à désigner Dieu. Selon une tradition, il en existerait un centième, “un nom suprême qu’il suffirait de prononcer pour écarter n’importe quel danger, pour obtenir du Ciel n’importe quelle faveur”. Ce nom figurerait dans le livre d’Al Mazandarani. L’urgence de la quête est avivée par les prédictions qui, venues des quatre coins du monde, se bousculent jusque dans la boutique renommée du “brave et bedonnant” bibliophile : la fin du monde est imminente, 1666 sera l’année de l’Apocalypse. La rumeur enfle, la crainte monte et les signes se multiplient. D’abord incrédule, Baldassare ne cache pas que “dans ce combat qui oppose en [lui] la raison à la déraison, cette dernière a marqué des points”.

Après son roboratif essai invitant à repenser la notion d’identité (Les identités meurtrières), Amin Maalouf renouait ici avec le roman historique. La documentation est riche et abondante. Le texte, précis et élégant, offre une peinture minutieuse des cités, des communautés humaines du pourtour méditerranéen et du Nord de l’Europe dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Les dialogues brillent d’érudition et sont toujours exposés avec simplicité. L’auteur raconte les pérégrinations de Baldassare Embriacio, parti en 1665 sur les routes de l’Empire ottoman puis d’Europe. L’homme est un riche négociant en curiosités à Gibelet. Sa famille, d’origine génoise, est installée au Levant depuis les Croisades. Il est accompagné de ses deux neveux et d’un serviteur. Martha, abandonnée par son mari depuis des années, se joint au groupe pour vérifier auprès des hautes autorités de la Sublime Porte si son mari est mort. Baldassare recherche un livre exceptionnel : Le centième nom, d’Al Mazandarani. Dans le Coran, quatre-vingt-dix-neuf noms servent à désigner Dieu. Selon une tradition, il en existerait un centième, “un nom suprême qu’il suffirait de prononcer pour écarter n’importe quel danger, pour obtenir du Ciel n’importe quelle faveur”. Ce nom figurerait dans le livre d’Al Mazandarani. L’urgence de la quête est avivée par les prédictions qui, venues des quatre coins du monde, se bousculent jusque dans la boutique renommée du “brave et bedonnant” bibliophile : la fin du monde est imminente, 1666 sera l’année de l’Apocalypse. La rumeur enfle, la crainte monte et les signes se multiplient. D’abord incrédule, Baldassare ne cache pas que “dans ce combat qui oppose en [lui] la raison à la déraison, cette dernière a marqué des points”. Nor Eddine Boudjedia est conseiller d’éducation et enseignant à l’IUFM et signait là son premier, et pour l'heure, son unique roman. Il y raconte le voyage d’un architecte, parfaitement intégré, vers le pays d’origine, l’Algérie de ses parents. Thème nullement nouveau en littérature mais que Nor Eddine Boudjedia aborde avec sincérité, une écriture maîtrisée, émouvante et sans boursouflures.

Nor Eddine Boudjedia est conseiller d’éducation et enseignant à l’IUFM et signait là son premier, et pour l'heure, son unique roman. Il y raconte le voyage d’un architecte, parfaitement intégré, vers le pays d’origine, l’Algérie de ses parents. Thème nullement nouveau en littérature mais que Nor Eddine Boudjedia aborde avec sincérité, une écriture maîtrisée, émouvante et sans boursouflures. L’Immeuble Yacoubian

L’Immeuble Yacoubian Pourquoi les musulmans sont-ils si peu présents sur la mer ? Pourquoi malgré des tentatives passées, des réussites éphémères, des vocations individuelles, des velléités califales, ont-ils finalement toujours échoué ? Si la chrétienté a triomphé de la mer, l’islam lui n’a pu s’y adapter. Cette phobie du pieux musulman pour la mer a privé l’islam des immenses profits tirés des découvertes transatlantiques qui ont constitué, pendant près de trois siècles, le fondement de la fortune européenne. Elle est peut-être même largement responsable du «

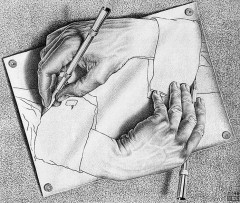

Pourquoi les musulmans sont-ils si peu présents sur la mer ? Pourquoi malgré des tentatives passées, des réussites éphémères, des vocations individuelles, des velléités califales, ont-ils finalement toujours échoué ? Si la chrétienté a triomphé de la mer, l’islam lui n’a pu s’y adapter. Cette phobie du pieux musulman pour la mer a privé l’islam des immenses profits tirés des découvertes transatlantiques qui ont constitué, pendant près de trois siècles, le fondement de la fortune européenne. Elle est peut-être même largement responsable du «  Voilà un livre qui rappelle la lithographie de M.C.Escher, intitulée « Mains dessinant » représentant, en un mouvement circulaire, deux mains se dessinant l’une l’autre. Sur ce mode, un écrivain voit sa fiction s’animer, prendre réalité. «Voyant, tisseurs de vivants réseaux, jouant avec la destinée des gens », Jeff « voudrait crever une fois pour toutes le nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de voile entre le réel et la fiction, passer au travers, faire le va-et-vient entre l’au-delà et l’en deçà du langage ». De ce cercle concentrique, où fiction et réalité s’écrivent l’une l’autre, le romancier se croit le maître des événements. Jusqu’au moment, où, sans même s’en apercevoir, il atteindra le point de rupture.

Voilà un livre qui rappelle la lithographie de M.C.Escher, intitulée « Mains dessinant » représentant, en un mouvement circulaire, deux mains se dessinant l’une l’autre. Sur ce mode, un écrivain voit sa fiction s’animer, prendre réalité. «Voyant, tisseurs de vivants réseaux, jouant avec la destinée des gens », Jeff « voudrait crever une fois pour toutes le nom de Dieu de nom de Dieu de bordel de voile entre le réel et la fiction, passer au travers, faire le va-et-vient entre l’au-delà et l’en deçà du langage ». De ce cercle concentrique, où fiction et réalité s’écrivent l’une l’autre, le romancier se croit le maître des événements. Jusqu’au moment, où, sans même s’en apercevoir, il atteindra le point de rupture.