Mohamed Hmoudane

French Dream

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Après des tentatives contestataires vouées à l'échec dans une société marocaine policée et cadenassée par un pouvoir autoritaire, "je n'avais plus qu'une seule idée en tête, dit le narrateur, partir, d'autant plus que l'atmosphère chez nous était devenue de plus en plus insupportable, plus que pesante. Nous étions comme frappés par un malheur indicible." Ledit narrateur réussit à débarquer en France. Hébergé par son frère Adam, il va faire mille et un boulots pour essayer de s'en sortir.

Mais notre héros qui n'a rien de vraiment positif (pour le moins mais cela n'est pas une obligation) empoche la recette des ventes militantes effectuées pour le compte du Parti et n'a qu'un objectif : obtenir sa « carte de dix ans ». Pour ce faire, il est près à tout. Il tente sa chance avec Christelle, mais déchante au bout de trois mois : "Tous mes châteaux de sable s'effondraient l'un après l'autre brusquement. D'une naïveté extrême, je lorgnais non seulement sur la carte de dix ans mais aussi, à long terme, sur l'héritage (...)"

Avec Karine il convolera en justes noces et s'ouvrira ainsi la voie de la régularisation administrative, ce qui n'empêche nullement les propos critiques sur le masque de l'intégré, revêtu pour faire bonne figure dans le couple, avec les amis, avec les collègues bien évidemment laïques du collège...

Tout cela va se solder par un divorce et un retour fissa au Maroc. Après quelques illusions laissées au vestiaire et une dose supplémentaire de bile déversée, retour à Saint-Denis : "C'est là où je vis le mieux ma condition d''indigène'. Je vous laisse cogiter cette équation trop évidente ou alors pas assez : Paris = métropole - banlieue = ancienne colonie..." Voilà qui est peu original et démago à souhait. Le texte avance, un brin pompeux ("Écrire c'est aussi payer, mots et phrases sonnants, le prix fort de la liberté"). Un premier texte nourri peut-être plus par le ressentiment que par la cruauté et qui se termine sur cette confidence : "les [les pages du livre] noircir était pour moi une question de vie ou de mort. De vie surtout. Cette dernière phrase fait peut-être tout le livre (sic)." Fonction "vitale", prophylactique donc de la littérature. Pour l'auteur s'entend.

La Différence, 2005, 123 pages, 14 euros

littérature - Page 3

-

French Dream

-

Nuit obscure

Li Ang

Nuit obscure

Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.

Ce troisième roman(1) traduit en France d'une romancière taïwanaise de Taipei pourrait être rebaptisé "Tartuffe à Taiwan". L'intrigue est simple mais habilement excitante : un étudiant en philosophie (Chen Tianrui) vient, au nom de hautes valeurs éthiques, servir une soupe moralisante à un riche chef d'entreprise (Huang Chengde) et le prévenir contre sa femme et son ami. Tous deux seraient amants. Mais, Ye Yuan, le (faux) ami est aussi, en journaliste informé et introduit, vrai dispensateur d'utiles et lucratives informations boursières. Huang Chengde est un homme d'affaire qui, grâce aux confidences du chroniqueur financier, maintient son entreprise en vie et s'enrichit en spéculant.

Ye Yuan, le journaliste, pétri de confucianisme par son père, est bien un bourreau des cœurs. Marié, il n'en multiplie pas moins les conquêtes, délaissant aujourd'hui ce qu'il a adulé hier. Séducteur électrisé par une frénésie mimétique mise en lumière par le philosophe René Girard, il convoite ce qui ne lui appartient pas : les femmes comme les actions en Bourse. Là est sa quête de la perfection. Sur les écrans magnétiques, à mesure que s'affiche le cours des actions, que les chiffres mobiles défilent et que les cases lumineuses clignotent, l'angoisse du boursicoteur monte au point parfois de "perdre la boule". Cet écran devient un personnage oppressant, sur lequel nul n'a vraiment prise. Insaisissable il devient, pour Ye Yuan, objet de toutes les convoitises. C'est aussi pour posséder la femme de Huang Chengde que Ye Yuan couche avec Li Lin. Cette Bovary en kimono a longtemps été une épouse modèle, intègre et respectueuse de l'éducation paternelle, où la tradition japonaise se marie harmonieusement à l'enseignement confucéen des trois obéissances (au père, au mari et au fils) et des quatre vertus (chasteté, modestie, décence et ardeur au travail). Pourtant, c'est totalement et parfaitement soumise qu'elle s'offre à son amant.

Ding Xinxin, la seconde maîtresse de Ye Yuan, est plus insaisissable. Sa jeunesse et sa sensualité en font un objet de désir et de convoitise. C'est bien pour cela que l'amant ne veut pas se séparer d'elle. Pourtant, lorgnant un poste aux États-Unis, la belle jeune femme cédera aux avances de Sun Xinya, universitaire snob qui se pique d'anglicisme et qui entend enrichir la sacro-sainte théorie de la gestion financière et industrielle des lueurs de l'empire du Milieu portées par le Yij Jing, Laozi et Sunzi.

Nuit obscure décrit une société taiwanaise travaillée par les frustrations de l'enfance, minée par un esprit de compétition et de réussite, de domination virile et de rivalité masculine, par le mensonge et l'arrivisme, le tout sur fond de culture japonaise (rigorisme pour les femmes et licence pour les hommes). Mais, dans cette société surdéveloppée, capitalistique et techniciste, l'irrationnel et le besoin de se réfugier dans des croyances ancestrales n'ont pas disparu : pratiques divinatoires, astrologie, tantrisme... Que va faire Huang Chengde ? Doit-il se conduire en homme d'honneur et tout perdre ou doit-il accepter d'être cocu pour conserver position et argent ? L'extatique et assidu étudiant pousse le vieux Huang Chengde vers la première solution. Pourtant, ce petit marquis de la vertu n'est pas, lui aussi, sans arrière-pensées. "Dans ce gouffre où triomphent les vices", tous ces tartufes feraient de leurs concitoyens des misanthropes, pressés, comme dit Molière, de "chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on ait la liberté"... Voilà qui ne diffère en rien du vieil adage kabyle : "qui veut que l'honneur regorge monte à la montagne et se nourrisse de glands"...

1.- La Femme du boucher, Seuil, 1980 réédité chez Flammarion en 2007 et Le Jardin des égarements, Editions Philippe Picquier, 2003

Traduit du chinois (Taiwan) par Marie Laureillard, Actes Sud 2004, 194 pages, 17,90 € -

Un Été sans juillet

Salah Guemriche

Un Été sans juillet

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

Journaliste et écrivain algérien, installé en France depuis 1976, Salah Guemriche signait là son troisième roman. Après le VIIIe siècle et la bataille de Poitiers(1), après l'exil algérien dans une France où islamistes et extrême droite s'acoquinaient à qui mieux mieux(2), Salah Guemriche transporte son lecteur au cœur de cette année charnière dans l'histoire de l'Algérie indépendante : 1962. L'homme a des convictions. Il les défend publiquement

dans ses livres comme dans les pages des gazettes nationales.

Il n'hésite pas à aller à contre-courant, à heurter la doxa de certains cercles bien pensants, à lever quelques tabous de l'histoire nationale algérienne et à se gausser de la pruderie et de la pudibonderie religieuses. Placé sous les auspices de saint Augustin, d'Apulée de Madaure, de Jean Amrouche, d'Albert Camus, de Malek Haddad et surtout (même s'il n'en est jamais question dans le roman) du Mohamed Dib de La Grande maison, Un Été sans juillet est de cette veine-là : courageuse, iconoclaste et furibarde.

Été 1962, à Guelma. À l'intérieur de Dar Ouled Naïl, la grande maison, cohabitent onze familles. La ville et cet espace intérieur sont vus et décrits par un jeune adolescent, Larbi Foulène. Larbi assiste impuissant à la fin d'un monde et à l'accouchement douloureux d'un nouvel ordre. En cet été 1962, les temps nouveaux se bâtissent sur l'injustice. L'imposture plastronne. Les vols sous couvert de réquisitions de biens vacants se multiplient. Déjà la terreur idéologico-religieuse commence son travail de sape dans une société exsangue et délitée. L'OAS lâche ses dernières grenades.

Dans le flot des malheureux qui quittent fissa l'Algérie, laissant derrière eux le temps et l'espace comme en suspens, il y a François, le copain de Larbi. Sa famille a fui. Une fuite précipitée et quasi clandestine. François n'a pas averti Larbi de son départ. C'est Mme Berardi, sa voisine de palier, qui annonce la triste nouvelle au gamin qui en verra d'autres. Les temps sont cruels et injustes. Larbi sera le témoin malheureux des exactions de ces nationalistes de la vingt-cinquième heure, ces fameux "marsiens"(3) d'autant plus vindicatifs qu'ils ont été longtemps planqués, d'autant plus accusateurs qu'il faut vite se faire une place au soleil. Après le départ de son ami, Larbi va encore pleurer le meurtre antisémite de son oncle, le juif Joseph Lévy, dit Krimo, converti à l'islam par amour pour Aldjia, sa tante paternelle. Il sera impuissant face aux persécutions qui tueront la pauvre Mme Bérardi. Il assistera au procès "défouloir" qui condamne de vrais anciens harkis. Il sera blessé par le lynchage fomenté par de vrais imposteurs contre de prétendus harkis, ci-devant authentiques combattants de l'ombre, comme par les vols des biens vacants ou les luttes pour le pouvoir. Larbi ne participera pas à la liesse de juillet 1962 célébrant l'indépendance de l'Algérie. Quelques jours auparavant, il est victime, avec quatre de ses copains, d'un attentat. Il restera dans le coma pendant un mois et perdra momentanément la mémoire. Un vent d'éclipse a soufflé dans la tête du gamin, ce même vent qui depuis juillet 1962 souffle sur le pays. Les écrivains algériens semblent bien en avance sur la recherche historique et parfois sur la société elle-même. À tout le moins, la littérature offre des instruments dont les uns et les autres ne disposent pas. Ainsi, par un génial tour de passe-passe littéraire, mêlant vérités historiques et imaginaires, Salah Guemriche réussit-il à épargner à l'Algérie cinquante années d'un pouvoir né des convulsions de ce mois de juillet 1962 (mais en gestation depuis 1954...). Par la force du champ romanesque, l'auteur nettoie l'Algérie des faux héros et des vrais voleurs, de cet islam décharné et formel qui oublie que la révélation n'a pas été faite au nom de Dieu, mais "au nom des hommes". Il envoie valdinguer le nif des hommes, cet honneur masculin qui condamne hommes et femmes au malheur et, en deux beaux chapitres, où l'érotisme le dispute à l'émotion et à la sensibilité, il réintègre les corps et la sexualité dans leurs droits. Il balaie la violence contre les harkis, l'injustice faite à leurs descendants comme celle subie par les Pieds noirs. Du même coup, il dénonce l'antisémitisme et plus largement cette Algérie arabo-islamique qui nie les autres composantes humaines et culturelles du pays : le substrat berbère comme la présence juive et française symbolisée par les deux visages rassemblés de François (le Français) et de Larbi (l'Arabe), "un signe du ciel et la preuve que vous faites bien la paire", dit Pépé Shlomo, le grand-père de François...Avec constance et avec humour, il rend justice à ces Algériennes qui, non contentes d'avoir été, en 1962, renvoyées à leur kanoun (brasero en terre cuite), ont en plus été spoliées de leurs biens et bijoux pour remplir ce "coffre de la solidarité" qui devait aider à renflouer les caisses du nouvel État.

Comme Larbi, l'Algérie doit retrouver sa mémoire. C'est ce à quoi concourt, entre autres, la littérature algérienne depuis le milieu des années quatre-vingt dix. Mais, comme le montre Salah Guemriche, cela demeure insuffisant.

Il ne suffit pas de retrouver le passé, encore faudra-t-il cesser de conjuguer le passé au présent pour qu'enfin une nouvelle aube puisse se lever et chasser ce terrible vent d'éclipse.

1 - Un Amour de Djihad, Balland, 1995

2 - L'Homme de la première phrase, Rivages/Noir, 2000

3 - Les "marsiens" sont ces combattants de la vingt-cinquième heure qui, après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, se découvrent une âme d'indépendantiste et de révolutionnaire.

Édition Le Cherche Midi, 2004, 286 p., 17 euros -

Le Musée

Leila Aboulela

Le Musée

Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents.

Dans le malstrom migratoire contemporain où le métissage est de bon aloi, l'interculturel mou et l'universel uniformisant, les modernes Roméo et Juliette voient leur union finir non plus dans une mort tragique mais dans un pavillon de banlieue qui, une fois la semaine, exhale les effluves d'un royal couscous réunissant famille et belle-famille. De temps à autre, certaines voix sortent les contemplateurs béats de leur torpeur et de leurs illusions devant ce doux tableau des mariages et autres unions mixtes. Des témoignages, des enquêtes journalistiques, des études sociologiques et des romanciers rappellent que tout n'est pas toujours rose sous le ciel, moderne et universel, des rencontres entre des êtres appartenant à des univers différents.

Leila Aboulela est une Soudanaise née en 1964 au Caire. Elle a grandi à Khartoum avant de vivre à Londres, en Ecosse en Indonésie et aujourd'hui à Abou Dhabi. Son premier livre, La Traductrice, est paru chez le même éditeur en 2002.

Dans cette longue nouvelle, elle raconte avec subtilité et émotion, comment les doutes et la culpabilité gagnent Shadia à mesure que croît son intérêt pour Bryan. Shadia est une étudiante soudanaise venue en Écosse pour passer un master en sciences. Au pays, elle a laissé sa mère et ses cinq sœurs. Son riche mais terne fiancé, magnanime et libéral,

lui a permis de poursuivre ses études à l'étranger. Pendant son absence, il construit la maison, un "véritable immeuble", qui abritera leur hymen, la belle mère, les belles-sœurs et les amis.

Son avenir est tracé et son monde clos. Shadia est seule en Écosse. Avec un groupe d'étudiants étrangers comptant deux Africains, un Turc et un représentant de Brunei, elle reste à l'écart des autochtones jugés indifférents, au pire hostiles et agressifs. C'est du moins avec cette mentalité, d'assiégé et de parano, que le groupe se vit, dans cette université étrangère. Mais voilà, l'imprévu attend la jeune fille au détour d'un banal échange de cours avec le timide

mais brillant étudiant Bryan. Culturellement comme socialement, tout sépare les deux jeunes gens. Pourtant, les a priori et les réticences de Shadia tombent devant l'attitude de Bryan. Elle sent aussi que ce qui lui manque de son pays n'est pas ce qu'elle pensait, n'est pas ce qui devrait.

Mais une banale visite au musée d'Afrique de la ville va creuser dans son esprit un abîme entre Bryan et elle. L'héritage colonial, - les représentations et les certitudes attribuées à l'un, la conscience et le complexe victimaires prêtés à l'autre - en sera l'instrument. Un instrument bien grossier, trop idéologique peut-être, en tout cas bien moins subtil que les premières et intimes interrogations de la jeune fille confrontée à cet autre, bien différent certes, mais si disponible, si disposé. Certains commentateurs voient, dans cette attention portée à l'Autre (avec toutes les ambiguïtés et contradictions de rigueur), la marque de l'identité européenne. Ici, c'est bien Bryan qui tend la main, mais si Shadia retire la sienne, ce n'est pas dans un geste d'hostilité, mais par crainte.

Traduit de l'anglais par Christian Surber, Edition Zoé (Genève), 2004, 45 pages, 8 €

-

La Belle du Caire

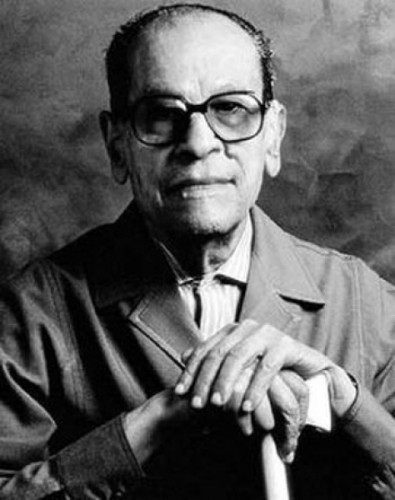

Naguib Mahfouz

La Belle du Caire

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

La Belle du Caire est paru en 1945 et ouvre le cycle réaliste que le romancier égyptien, Prix Nobel de littérature, consacre à son pays et tout particulièrement à sa ville, Le Caire. Il y décrit la société cairote des années trente et les rapports de soumission qui obligent les pauvres à devoir vendre leur âme aux puissants. Il décortique les ressorts psychologiques des uns et des autres et, sans aucune méchanceté, montre la petitesse des hommes. Visionnaire, il relate les débats intellectuels qui divisent la jeunesse universitaire sur la société à bâtir.

Ce roman est enfin et surtout une interrogation dostoïevskienne sur le bien et le mal : tout est-il permis dès lors qu'il s'agit de s'extraire de la pauvreté ? Ihsane est amoureuse d'Ali Taha, son condisciple à la nouvelle université du Caire. Ali l'aime d'un amour sincère et platonique. Moderne, de tendance laïque et socialiste, il aspire à partager sa vie avec une femme qui soit son égale et qui ait toute sa place au sein de la société. Mais les pas d'Ihsane croisent la route de Qasim bey Fahmi. Il ne sera pas difficile pour le riche aristocrate d'illusionner la belle roturière. Trompée sur les intentions réelles de son amant, Ihsane est contrainte, pour éviter qu'un scandale n'éclabousse le puissant, d'épouser un mari complaisant par lui acheté. Les gratifications du bey, l'aisance de sa nouvelle situation au sein de la haute société cairote n'y feront rien : le rêve s'est effondré, la vie et ses horizons ensoleillés se sont voilés.

L'heureux élu de ce subterfuge beylical est un certain Mahgoub Abd al Dayim, lui aussi étudiant. Il est pauvre, laid, amer et cynique. Pour parvenir à ses fins, pour s'élever dans la société, s'adonner aux plaisirs et jouir de la puissance, le jeune homme s'est forgé une philosophie qui l'affranchit de tout, "valeurs, idéaux, doctrines, principes. Bref, tout le legs de la société." La première partie du roman décrit la pauvreté et la misère de Mahgoub. Son ressentiment et son amertume alimentent cette philosophie de l'existence où le bien et le mal ne comptent pas, n'existent pas. Le vice seul peut lui permettre d'atteindre et de satisfaire ses désirs et ses envies. Le désespoir, l'amertume, le sentiment légitime de l'injustice face à un monde empli d'allégresse quand lui a faim, peuvent-ils justifier une conduite amorale, voire immorale, cette négation du bien et du mal ? Pourquoi en douter quand au sein même de la haute société, derrière le fard de la respectabilité, se cache le vice : "Tous ces gens s'élevaient en suivant ses propres principes, et sans philosopher. Question cynisme et audace, ils le valaient et pire encore." La vie serait idéale et en tous points conforme à sa philosophie si justement il n'y avait Ihsane. Car, revers de la médaille, lui qui se gausse de n'être entravé par aucune chaîne se révèle dévoré par le désir et la jalousie. Mahgoub s'en veut de cette souffrance qui peut-être corrompt "le fruit de sa philosophie et de sa liberté". Le combat intérieur le mine. Sa conscience souffre aussi à la pensée de ses parents qui, après s'être sacrifiés pour ses études, sont aujourd'hui abandonnés par le fils indigne. Mais voilà, Mahgoub jouit de tout ce qu'il convoitait. "Haute fonction, ambition, prestige, alcool, femmes, argent, nourriture, luxe... il avait tout. Comment laisser un père impotent, des idées morbides, une jalousie démente, lui gâcher ce plaisir ?" Il a tout. En apparence du moins. Car au fond, il n'a rien, surtout pas l'amour, et il n'est rien, juste un jouet entre les mains de plus puissants que lui. Cela marque t-il l'échec de sa philosophie ? Tout n'est que tromperie et mensonge. Le coup de théâtre final sonnera la fin de ses illusions.

Traduit de l'arabe égyptien par Philippe Vigreux, Denoël, 2000, 312 pages. Disponible en poche chez Gallimard Folio, 2001 -

Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio

Amara Lakhous

Choc des civilisations pour un ascenseur Piazza Vittorio

Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur.

Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur.

Amara Lakhous montre, sur un mode distancé et léger, où l'humour ne gomme nullement le tragique des situations et des existences, les multiples facettes de la réalité, les interprétations différentes sur les événements, les jugements portés sur leurs voisins par chaque habitant de l'immeuble. Ils sont une dizaine. Benedatta est la vieille concierge napolitaine. Raciste à souhait, elle soupçonne la communauté chinoise d'avoir enlevé le chien et quelque autre immigré d'avoir trucidé « il Gladiatore ». Elisabetta est justement la propriétaire inconsolable du chien Valentino. Comme Benedatta, elle ne fait « pas confiance aux immigrés », aussi, conséquente avec elle même et avec son amour pour la gent canine, elle suggère, pour soutenir l'économie nationale, de remplacer les immigrés par des chiens. Les droit des autochtones sont aussi fait pour les chiens tout de même ! Antonio Marini est d'une autre stature. Universitaire, il représente la civilisation sur la barbarie, la supériorité milanaise sur un Sud débrayé et dépravé. Il considère d'ailleurs la panne de l'ascenseur comme une atteinte à la civilisation. L'érudit peste contre l'écologie et demeure incrédule face à cette vérité dont l'Italie n'a pas l'exclusivité : « incroyable, le football fabrique de l'identité ». Le football justement est ce qui détermine Sandro, propriétaire du bar Dandini. Ce Romain pur sucre n'aime pas les gens du Nord et encore moins sans doute les Napolitains supporters de la Lazio.Au cœur de ces rivalités et subtilités italiennes, il y a les immigrés : Parviz, l'Iranien qui a fui l'Iran des ayatollahs, Iqbal le bengladeshi, incarnation du fait que les musulmans ne se résument pas aux

conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.

conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.

Chacune des « vérités » énoncées par les habitants de l'immeuble est entrecoupée des « hurlements » d'Amadéo, enregistrements livrés à un appareil à cassettes. « Le hurlement est-il l'avortement de la vérité ? » s'interroge Amadéo. Tous, pour des raisons diverses et parfois contradictoires, aiment Amadéo. Quand le bruit court qu'il serait lui aussi immigré, personne ne veut le croire. Lorenzo était détesté de tous pour le mal qu'il faisait ; Amadéo lui est aimé pour le bien qu'il prodiguait à tous.

Le livre, riche et subtil, est nourri de références littéraires, poétiques et cinématographiques. Il brille aussi par son intelligence et par ses soubassements intellectuels nés sans doute de la réflexion et des recherches de son auteur anthropologue. Car derrière la légèreté du propos, Amara Lakhous aborde des questions sérieuses, laissant à chacun le choix : se délecter d'un ton et d'une histoire ou aller plus avant, réfléchir à l'ignorance qui mine toute possibilité de cohabitation joyeuse et solidaire dans des univers mondialisés, s'interroger sur le rôle et la place de la mémoire « roche de Sisyphe », sur les mirages et les vertiges des discours identitaires : « c'est magnifique de pouvoir se défaire des chaînes de l'identité qui nous mènent à la ruine. Et moi qui suis-je ? Qui es-tu. Qui sont-ils ? Ce sont des questions inutiles et stupides » dit Ahmed-Amadéo.

Traduit de l'italien par Elise Gruau, éd. Actes Sud, 2007, 145 pages, 18 €

-

Chamboula

Paul Fournel

Chamboula

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Chamboula raconte donc l'irruption de la modernité - de la civilisation comme le dénonçait déjà le marocain Driss Chraïbi - dans un village africain. Chamboula est une charmante et efficace dénonciation du colonialisme et du néo-colonialisme, du pillage des richesses et de la corruption des dirigeants africains. Il décrit l'immigration, celle des clandestins et celle, « choisie » des cerveaux. Les bandes armées y sont instrumentalisées par des organisations internationales et les guerres tribales fomentées pour enrayer d'improbables processus démocratiques. Les profits des marchands et autres combinards se payent par la déstructuration sociale et culturelle. L'argent fait roi, la beauté et la connaissance prennent l'escalier de service.

Cette présentation est bien grave et bien aride comparée à la subtilité, l'élégance et l'humour de cette fable qu'il est impossible de résumer. Chamboula s'ouvre sur l'arrivée d'un réfrigérateur dans le « Village Fondamental » et se referme sur une ville pour retraités blancs. Entre, plus d'un siècle d'histoire moderne et des personnages savoureux et emblématiques. Il y a là la belle Chamboula, mais aussi Boulot, figures de l'immigré ; SAV, le marchand représentant d'une firme étrangère, le chef du village, corruptible et corrompu, Kolou le chef lui des « Rienfoutants », Bami qui rêve de devenir un footballeur de renommée planétaire, Grandes cuisses qui veut lui devenir cycliste et faire le tour du Fasso, M.Trigalop, lui, se frotte les mains à l'idée d'ouvrir un village-vacances... Il y a des « crocodiles révolutionnaires », l'âme des morts pleure sous la forme de geysers noirs et la main d'un ancêtre sort de dessous terre pour pousser la première pierre de la ville en construction...

Quand la modernité frappera le « Village Fondamental », ils seront deux à partir. La belle Chamboula et Boulot. Chamboula ira recréer un village de femmes, « quitter le bruit et l'agitation des hommes venus d'ailleurs, ou transformés par la nouvelle vie et qui ne savent plus respecter la beauté. Pire encore, ils ne savent même plus la reconnaître. » Il est vrai que « les femmes n'ont jamais raison sur la vitesse du monde ».

Boulot, figure multiforme de l'émigré-immigré, clandestin débarqué au métro Château d'eau ou intello de la rue d'Ulm, représente aussi la curiosité, l'initiative, l'intelligence.

Quand l'histoire se termine, personne n'a pu ralentir, freiner et encore moins arrêter « la vitesse du monde ». Personne n'a pu non plus éclaircir « le regard noir de la modernité ».

« La situation est normale »...

Edition du Seuil, 2007, 343 pages, 20 € -

Sommeil du Mimosas

Amin Zaoui

Sommeil du Mimosas

"Pluie de balles. Festin d'une mort multicolore. "Partons d'ici. Mais où allons-nous?" Lina fêtera son huitième anniversaire, le dix-sept mars prochain : " nous allons là où nous trouverons les rails !".

"Pluie de balles. Festin d'une mort multicolore. "Partons d'ici. Mais où allons-nous?" Lina fêtera son huitième anniversaire, le dix-sept mars prochain : " nous allons là où nous trouverons les rails !".

Au dessus de nos têtes le ciel n'est qu'un vaste vide sans clémence."

Ainsi commence La Sonate des loups, la seconde nouvelle du livre d'Ami Zaoui intitulé Sommeil du mimosa qui est aussi le titre de son premier récit. Voila, en quelques mots, résumé l'univers de ces deux textes: la mort, un quotidien vide et borné et l'irrépressible besoin humain de fuir, de donner un sens à l'existence.

Dans Sommeil du mimosa, Mehdi tout nouveau directeur du service funéraire de la ville d'Oran est englué dans une existence sans intérêt. Dans son appartement-bocal il cherche à fuir sa solitude en volant quelques occupations quotidiennes d'une autre solitude, celle de sa voisine Racha et de ses filles, Soha et Salwa. Par une convention tacite, un naturel et particulier instinct de survie, chacun guette l'autre, épie ses faits et gestes, alimente ses journées des habitudes de l'autre. "Torture de deux solitudes : la sienne et la mienne". Le bocal n'est plus seulement cet espace clos, borné, circulaire, il est aussi cette transparence qui fait de son occupant le locataire du vide.

L'amour, même fantasmé, et le vin ouvrent bien quelques brèches. Mais ces échappatoires, ces "fissures ouvertes sur les murs de la solitude" ne suffisent pas à laisser entrer dans ces vies brisées la lumière de l'horizon.

Il faudrait fuir. Partir vraiment. Comme le père de Mehdi qui n'a pas hésité à abandonner femme et enfants pour "choisir sa mort" et se retrouver à Alep. Aidé en cela par un ami écrivain, Mehdi finira par partir mais d'une bien originale façon.

Partir c'est aussi ce que conseille la mère de Bakh à son fils dans le second récit. Elle vient chaque semaine ravitailler son rejeton cloîtré depuis 47 jours dans son appartement-refuge, sa "garçonnière" comme il le dit. Sa porte est en fer blindée, attentif au moindre bruit suspect dans l'escalier, il vérifie plusieurs fois par jour le système de sécurité et s'empresse d'éteindre la lumière à la moindre alerte. La nouvelle colle au drame algérien : Bakh, journaliste passionné de Derrida, ce "juif algérien, enfant errant de Bab el Oued", se terre dans son appartement après que Jamila, la femme qu'il aimait ait été égorgée. Et tandis que "les minarets hurlent comme les loups", tandis que "Dieu est absent de nos cieux, séduit par la "victoire" des talibans à Kaboul" les morts et les assassinats défilent. D'ailleurs, "il n'y a plus de mort, il n'y a qu'une tuerie". "Les renards ont vidé la mort de sa taille mystique" écrit Amin Zaoui.

De dehors il entend les tirs, les sirènes, les ambulances, les patrouilles militaires, les contrôles de police musclés. Il y a aussi, aperçu à travers les persiennes, un homme qui, depuis plusieurs jours, rôde autour de l'immeuble... De sa fenêtre Bakh voit sa ville, Oran, poursuivre sa descente aux enfers, "encerclée, envahie par les monstres". Avec l'évocation de la ville qui aurait été fondée au dixième siècle par des marins andalous, Amin Zaoui remémore les noms de Roblès, Camus, Sénac, brosse le portrait de H'Lima "fille d'un père français et d'une maman algérienne" ou celui de Pedro Legrand, Oranais d'Andalousie, "communiste, maquisard au côté du FLN pour l'indépendance et la liberté (...) trahi derrière le comptoir de son petit restaurant par un de ses clients" devenu une semaine plus tard "Emir". A Oran, Alger, Lyon ou Washington "les émirs poussent, les minarets poussent et les fatwas poussent aussi".

Il y a aussi la figure de Reinette l'oranaise. Bakh, au cours de son service national va brancher une cassette de la chanteuse sur le haut parleur de la mosquée : "une juive élève sa très belle voix depuis le toit de la mosquée". Tout un symbole.

Comme est symbolique aussi la place des femmes dans ces deux récits où Amin Zaoui rapporte combien "les minarets bavards injurient les femmes" et rendent licites des pratiques inhumaines

A l'instar de cette princesse chinoise qui découvrit la soie parce qu'une petite boule de cocon tomba dans sa tasse de thé, Bakh "attend la tombée d'une boule magique entre les mains de l'ange dormant", sa fille Ismahane. D'ici là, cet amateur impénitent du ballon rond décide, "libéré de la peur ou de la vigilance" de se rendre à une rencontre de football...

Amin Zaoui est né en 1956 dans l'ouest de l'Algérie. En 1994, alors qu'il accompagnait sa fille à l'école, il échappe à un attentat. Un an plus tard il est accueilli par le Parlement des écrivains de Strasbourg. Il résidera un temps à Caen, ville membre du Parlement dite "ville-refuge" "pour tous ceux dont la liberté d'expression et la vie même sont menacés". Comme directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie, il sera limogé pour avoir invité le poète Adonis dont la conférence déplue dans les milieux conservateurs et les cercles dirigeants (voir Le Matin du 28 octobre 2008).

Depuis 1981 Amin Zaoui a publié de nombreux romans et nouvelles en arabe ainsi que deux essais en français. En 2003 il faisait paraître un essai intitulé La Culture du sang, fatwas, femmes, tabous et pouvoirs (au Serpent à plumes) dans lequel il dénonçait bien des travers des sociétés arabes. Son dernier roman, La Chambre de la vierge impure vient d'être publié par les éditions Fayard.

Edition Le Serpent à plumes, 1998, 156 pages

-

Les Sables de Mésopotamie

Fawaz Hussain

Les Sables de Mésopotamie

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

Les Sables de Mésopotamie est un récit d'enfance. Le regard qu'un jeune garçon porte sur les adultes et sur un monde en plein bouleversement. Nous sommes dans la région kurde de la Syrie dans les années soixante. Le gamin évolue dans une famille divisée, un père affectueux mais effacé, presque contraint à l'absence, une mère acariâtre et méchante, une belle mère et des demi-frères plus chaleureux, une grand-mère, gardienne des traditions culturelles, Zbéda la tante aussi bonne et douce que ses pâtisseries gorgées de miel... Avec le récit de la geste familiale, Fawaz Hussain recrée la vie du village, évoque quelques pratiques et croyances kurdes, dit la nostalgie d'un autre temps : celui où les langues, les religions et les communautés semblaient faire bon ménage. Celui où les Kurdes vivaient en paix. Si l'irruption du protectorat français au lendemain du démantèlement de l'Empire ottoman marque les premiers coups de boutoirs d'une modernité liberticide pour les Kurdes de Syrie, l'arrivée de l'idéologie panarabiste, du nationalisme arabe et le règne du parti unique signe définitivement la fin d'un monde. Le récit court sur une vingtaine d'années, depuis l'entrée du gamin en classe coranique et la découverte de la langue arabe - enseignement fort heureusement dispensé par un cheikh qui s'exprimait en kurde - jusqu'au sortir de l'université d'Alep. Tandis que les coups d'État succèdent aux coups d'État, tandis que de nouveaux dirigeants renversent les anciens, tandis qu'une nouvelle doxa nationaliste ou socialiste remplace la précédente, pour les Kurdes rien ne change ! La même politique d'exclusion, de vexations, de soumission ! Une politique violente visant à terroriser une population différente et indésirable. Ce n'est pas seulement le kurde que l'on assassine ici. Comme le montre en de nombreuses pages Fawaz Hussain, c'est au nom d'une prétendue unité et pureté arabe que l'on assassine la diversité et la riche histoire d'une terre où cohabitaient kurdes, arabes, arméniens, chrétiens, musulmans...

Dans ce champ de bataille où les langues et les hommes tombent, où la possibilité même d'un autre vivre ensemble s'efface jusque dans les consciences, où les imaginaires se rétrécissent et s'assèchent, l'enfant voit, lui, son horizon individuel s'élargir : par l'école d'abord, la langue française, les livres, puis, plus tard, l'université, la BD, le cinéma, l'amour aussi avec une belle et fugace romaine. Le legs culturel, comme le statut de minoritaire, peut aussi éveiller à une conscience de la différence. Une conscience non pas repliée sur soi mais disponible aux autres et à la diversité du monde.

Fawaz Hussain livre ici ses souvenirs sur un ton enjoué. Aucune dramaturgie dans le récit d'événements parfois douloureux. Les mots, comme l'enfance, se veulent curieux et gourmands, de cette gourmandise pour la vie qui, à l'instar des pâtisseries et autres plats kurdes fait briller les yeux de l'enfant et saliver le lecteur. Au cœur de la barbarie dont les adultes ont partout le secret, Fawaz Hussain parvient à préserver un îlot de candeur et de douceur : le temps de l'enfance. Le temps de toutes les promesses et de tous les espoirs. Il faut souhaiter que parmi les possibles à venir, les enfants, les communautés et tous les peuples de la région, ne s'enlisent pas définitivement « dans les sables mouvants et émouvants de Mésopotamie ».

Edition du Rocher, 2007, 303 pages, 17,50 € -

La Trempe

Magyd Cherfi

La Trempe

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Le livre offre quelques souvenirs d'enfance, des souvenirs qui donnent le ton, et du récit et de l'homme comme cette histoire où, gamin, il sauve le clebs de sœur Marie-Madeleine du sadisme et de la cruauté de ses copains de la cité... quitte à passer pour un lâche aux yeux des autres...

Taos, la mère, dispensatrice de sagesse kabyle, est omniprésente : « ma mère étouffait dans son impossibilité à nous porter secours ». « Elle s'était effacée au fil du temps pour nous faire plus de place avec en filigrane la prétention de nous sortir de la mouise. » Et cet aveu d'impuissance : « L'amour des pauvres n'a pas de mesure. (...) Maman nous a aimés pour qu'on lui ouvre des portes trop grandes pour nous, pour qu'on allume la lumière alors que l'interrupteur était trop haut ».

Comme beaucoup de fils de cette génération, (il faut lire de ce point de vue le récent Ahmed Kalouaz, Avec Tes mains, Au Rouergue, 2009) lorsqu'il évoque son père, Magyd Cherfi mêle admiration et regrets : « Je n'ai jamais pleuré devant lui dans ma vie d'adulte et je me suis dit pendant la descente du corps : ç'aurait été sympa de pleurer devant lui, qu'il s'approche de moi pour me serrer dans ses bras, sans dire un mot, juste des gestes comme une couverture bien chaude. »

La retenue, l'honneur à la sauce kabyle qui oblige aux silences, se traduisait chez le père par des « ça va ? », pudique interrogation qui cachait toutes les inquiétudes, toute la tendresse, tout l'amour d'un homme pour ses enfants. Magyd Cherfi raconte une « histoire de fils d'immigré » : « Papa est mort au terme d'une longue maltraitance, il nous fallait un diagnostic. Bien sûr les pauvres meurent les premiers mais si en plus on leur ôte leur dignité, ils meurent en souffrant. Il souffrit. »

Et cette formule lapidaire : « (...) jusqu'à la fin il avait été plus bougnoule qu'homme et voilà qu'il crevait comme un chien. »

Autre temps fort de ces récits, l'amour, la vie avec l'aimée mais aussi la crise et peut-être le désamour. L'intimité et les fêlures d'un être à qui on n'a pas appris certaines règles, certaines attitudes.Il y a du courage dans ses confessions car Magyd Cherfi se heurte à une morale, un sens de l'honneur typiquement kabyle qui oblige à cacher, à taire, à rester fort, à toujours « passer pour des hommes »...

« L'honneur m'a fatigué » écrit Magyd Cherfi qui souvent rame à contre-courant d'une communauté aux fausses valeurs, d'une société de faux-semblants et d'un public parfois de faux amis.

Les dénonciations sont puissantes. Les images fortes et concrètes. Magyd Cherfi parle plus avec son corps et avec ses tripes qu'avec sa tête. Les fulgurances poétiques transpercent le texte de part en part. Sa poésie de castagne gronde contre la misère : « J'ai pas demandé la misère, cette chienne que réclame le mythe. J'ai pas besoin de ça. Mon père en a payé le prix pour trois générations, c'est bon ! ». En rage aussi contre la reproduction des inégalités : l'orientation quasi obligatoire, systématique, les voies de garage, la douleur et les pleurs de la mère devant le spectacle de son frère parvenu au « terminus du parcours Jules Ferry » : « Mon frère aîné était en bleu de travail ». C'est ce jour, devant une mère éplorée qui visait pour ses enfants « la cime des hommes » que « je me suis senti devenir méchant » écrit Magyd Cherfi qui demande « pourquoi faut-il naître quand on a la certitude de lécher le caniveau ? »

L'émotion est bien le maître mot de ce livre. Une émotion qui emporte tout. Jusqu'aux faiblesses d'une écriture prolixe, jusqu'à ce dernier chapitre à la tonalité décalée et même dérangeante où, une fois de plus, l'auteur entre dans l'arène des polémiques publiques. Il ne faut garder ici que la tendresse de Magyd Cherfi. Une tendresse de cœur brisé, une tendresse de gueule cassée mais une tendresse d'un grand cœur et d'une belle gueule.

La Trempe a reçu le prix Beur FM de l'année 2008

Edition Actes Sud, 2007,167 pages, 15 €