Nina Bouraoui

Garçon manqué

Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.

Résumons : père algérien, mère française. Nina Bouraoui, auteur en 1991 d'un premier roman justement remarqué, La Voyeuse interdite (Gallimard), a vécu en Algérie de quatre à quatorze ans, avant de retrouver sa France natale et sa famille maternelle, du côté de Rennes. Dans Garçon manqué, elle se laisse aller à une longue variation sur le thème du double, de l'identité fracturée, de l'exil à soi-même. Le livre, écrit à la première personne, impose un "je" omniprésent, envahissant. À n'en pas douter, Nina Bouraoui jouit d'une sensibilité et d'une finesse d'(auto)analyse et d'(auto)perception peu ordinaires. Mais ce livre contient aussi bien des passages assommants ! Non contente de verser finalement dans les lieux communs de la double culture difficile, voire impossible à vivre, l'auteur ramène le lecteur au cœur d'une problématique (celle de la fracture, de l'entre-deux) qu'il était en droit de croire dépassée à la lecture de certains écrivains ou, plus simplement, à l'expérience de la vie. Mais sur ce point, il est vrai que l'existence de chacun est bien singulière. Et, à en croire la presse, les dix années algériennes de Nina Bouraoui se sont soldées par une thérapie. Pour elle, l'Algérie serait bien ce pays dont on ne se remet jamais.

Le texte est porté par un style haché, heurté. La phrase y est travaillée, charcutée jusqu'à la blessure. Jusqu'à disparaître. Laissant, comme après la bataille, quelques mots exsangues. Des mots qui se télescopent et défilent jusqu'à l'étourdissement, et qui traînent derrière eux leur lot d'images, de faits et de dialogues, d'impressions et de sentiments. Leur lot de rage et de violence. Omniprésente, elle aussi. En soi et contre les autres : "C'est difficile de vivre avec le sentiment de ne pas avoir été aimé tout de suite, par tout le monde. Ça se sent vite. C'est animal. Et ça change la vision du monde après. Ça poursuit. Ça brûle le corps. Le feu du regard des autres. Sur ma peau. Sur mon visage. C'est difficile de s'aimer après. De ne pas haïr le monde." Sur la guerre d'Algérie, sur les "Beurs", sur la différence entre les enfants français et algériens, sur la débrouillardise des uns et la dépendance des autres... Nina Bouraoui se laisse aller à quelques banalités peu acceptables. Elle est autrement pertinente quand elle évoque sa mère et son amour pour un Algérien, courageusement assumé à la face des bien-pensants, malgré la guerre, le racisme et ses relents de fantasmes sexuels qui font penser aux analyses de Chester Himes. Pertinente aussi quand elle raille le folklore, cette petite mort culturelle, cette fermeture dans le temps et dans l'espace, et ces "attitudes folkloriques" qui tiennent lieu pour certains de "petite identité culturelle". Reste cette Algérie dont elle ne guérit pas. Ce pays où elle désirait être un homme pour y devenir "invisible", où la rue était interdite, la maison un refuge - comme aujourd'hui l'écriture. Avant même d'avoir dix ans, l'enfant a emmagasiné une quantité énorme d'images et d'impressions. De traumatismes aussi. Adulte, la romancière en dresse un tableau saisissant et instructif sur un pan de cette société en crise : "À la main crispée de ma mère lorsque nous sortions, à ses épaules voûtées afin de dissimuler les moindres attributs féminins, à son regard fuyant devant les hordes d'hommes agglutinés sous les platanes de la ville sale, j'ai vite compris que je devais me retirer de ce pays masculin, ce vaste asile psychiatrique. Nous étions parmi des hommes fous séparés à jamais des femmes par la religion musulmane, ils se touchaient, s'étreignaient, crachaient sur les pare-brise des voitures ou dans leurs mains, soulevaient les voiles des vieillardes, urinaient dans l'autobus et caressaient les enfants. Ils riaient d'ennui et de désespoir... Ils vivaient en l'an 1380 du calendrier hégirien ; pour nous, c'était le début des années soixante-dix." Nina Bouraoui est "devenue heureuse à Rome". Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Le regard des autres ? Le sien, sur les autres ? Sur elle-même ? Qu'importe. Pour elle, l'essentiel n'est-il pas de renaître à la vie ? Au désir de vivre.

Stock, 2000, 197 pages. Réédité en poche en 2002

Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la

Sauf erreur, les sans-papiers avaient inspiré bien peu de textes littéraires à la sortie de ce recueil de nouvelles. Le livre du marocain Mahi Binebine, Cannibales (1999), étant une première exception. C'est dire si l'initiative de publier trente-quatre nouvelles sur le sujet méritait l'attention. Et si, pour reprendre Hamlet, il y a plus de choses sur la terre et dans le ciel que la philosophie d'Horatio en puisse rêver, osons dire qu'il y a plus de vérités et d'informations dans ces nouvelles que bien des controverses ou des publications savantes, utiles mais par trop abstraites, en puissent à leur tour rêver. La qualité première de ce recueil est de (ré)introduire la dimension humaine au cœur de cette aventure migratoire souvent tragique. Côté informations, le lecteur finit par tout savoir : le déracinement et les déchirements familiaux, l'espoir aussi de fuir, qui la misère, qui l'oppression, les filières de passeurs, l'attente, l'incertitude, la  dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre.

dépossession de soi, l'argent qu'il faut fournir sans garantie aucune, la faim, le froid, le manque de sommeil, les douleurs physiques qui s'ajoutent aux souffrances morales. Il faut, de plus, compter avec les passeurs véreux qui, après avoir empoché l'argent, vous abandonnent dans la nature, ou avec ces filières qui se chargent de placer leurs "clients" auprès d'entrepreneurs qui les réduisent à la condition d'esclave. Reste enfin le risque de se faire prendre par la police. Ceux qui réussissent à passer la frontière ne sont pas au bout de leurs peines. De ce côté-ci, la dépossession de soi se poursuit, s'accentue même au point que le corps se décompose, partie par partie, jusqu'à la mutilation ; la peur d'être victime d'un contrôle de "non-identité" ou du racisme oblige à être en permanence sur le qui-vive ; fragilisés, ces hommes et ces femmes sont à la merci des rentiers du système, propriétaires d'appartements et autres entrepreneurs-exploiteurs, quand ce n'est pas la terrible descente aux enfers de la prostitution des filles-mères abandonnées. Le tableau ne serait pas complet sans l'évocation du rapport avec l'administration ou la police, et jusqu'aux conséquences de la législation en matière de régularisation. Tout y est, rien ne manque, pas même la question culturelle du rapport à l'Autre. Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens.

Il ne faut pas pour autant en déduire que le tableau est noir et trop militant. Côté littérature, la majorité des nouvelles ici présentées brillent autant par leur contenu informatif que par leurs qualités stylistiques et romanesques. De ce point de vue, nombre de trouvailles réjouissent le lecteur. Ainsi, ces sans-papiers qui entreprennent de démolir les trottoirs parce que la terre pourrit sous le béton (J.-P. Bernède), ou la rencontre de deux enfants sans-papiers avec Zidane et Ronaldo sur la pelouse de la finale de la Coupe du monde de football (D. Daeninckx). Et cette petite perle d'humour qui montre comment Achille, un frêle Zaïrois s'exprimant dans un français du XVIIe siècle, et Mikhaïl, un malabar russe, ancien instructeur des forces spéciales de la marine soviétique, s'extraient des griffes des "archers du royaume des lys" (F. H. Fajardie). De dépossession de soi, il en est question chez P. Hérault, dans le calepin d'un sans-papiers retrouvé sur un banc d'un square, ou chez A. Kalouaz, dont le personnage aura usurpé pendant quinze ans l'identité d'un autre. Humour aussi, avec G. Mazuir et son héros embarqué malgré lui dans la lutte des sans-papiers, et dont les capacités à courir et à semer la police française le conduisent à représenter la France au sein de la Fédération française d'athlétisme. A. de Montjoie brosse un autre scénario, selon lequel l'expulsion des sans-papiers et autres immigrés laisse le pays en proie à un lent et inexorable dessèchement. L'appauvrissement sera non seulement économique, mais aussi social et humain. V. Staraselski fait se rencontrer le temps d'un contrôle, sous le faible éclairage d'un réverbère et à la lumière de la philosophie, un flic et une prostituée sans-papiers... Un livre riche et dense qui, malgré le tableau souvent sombre d'une triste réalité, parvient à ne pas désespérer le lecteur des hommes et de nos concitoyens. Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers...

Le monde de Tassadit Imache est un monde sans concession, âpre. Son parti pris est évident : décrire les laissés pour-compte. Marginalisés culturellement ou socialement, ses personnages subissent relégation et exclusion. Avant même de venir au monde, ils héritent des tares d'une famille, des dysfonctionnements d'une société, des ratés de l'Histoire. Dans Presque un frère, Tassadit Imache enfonce le clou, travaille la plaie avec une précision de chirurgien, appuie là où cela fait mal, quitte à choquer. Les "Terrains" vont-ils définitivement se détacher de la ville ? L'espace délimité, circonscrit, est le territoire des jeunes regroupés au sein du "Troupeau" et du "bétail affolé par le manque d'air, l'isolement". La description des lieux et des personnages est abrupte. Le sordide règne. Pas de pleurnicherie ni de volonté d'émouvoir pourtant. Le texte est brut, brutal et dur. Le récit n'est jamais factice. Il est construit sur un mode polyphonique, sa structure est éclatée. Ici, le gris domine, dilue les perspectives et étouffe les existences. Le brouillard est partout, jusque dans les têtes. Le banal quotidien d'une cité : les boîtes aux lettres cassées, les jeunes et leurs molosses aux crocs dissuasifs, les voitures volées ou endommagées, l'urine pestilentielle des chiens et la saleté qui obligent par endroits à se boucher le nez, le chômage, l'alcool et les trafics divers... "Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre."

"Non, toute cette souffrance n'avait pas pu sortir et il ne savait pas pourquoi. Peut-être parce qu'il pensait déjà qu'il faudrait repartir et qu'il ne fallait pas faire de peine en disant sa peine à lui, peut-être aussi parce qu'il sentait que de toute façon le père n'était pas prêt à l'entendre." Wan Tihay, un seigneur du désert, se livre aux forces de la nuit et ne cesse d'enfreindre les règles millénaires du nomos ("la loi"). Il utilise une herbe aux vertus aphrodisiaques, transgresse les usages les plus sacrés, épouse une fille de la brousse, une esclave noire - "Quelle est futile la blancheur ! Qu'elles sont laides les femmes blanches !" -, provoquant du même coup la haine des filles nobles et la vengeance des sages de la tribu. Se protégeant de la clarté du jour sous une double tente, ne sortant qu'à la nuit tombée, s'isolant chaque jour davantage en quête de la vraie lumière, le vieillard répand le scandale. Après Poussière d'or (Gallimard, 1998) et Le Saignement de la pierre (L'Esprit des péninsules, 1999),

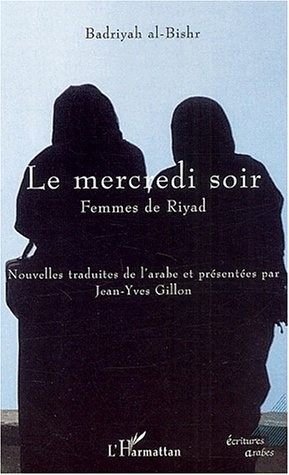

Wan Tihay, un seigneur du désert, se livre aux forces de la nuit et ne cesse d'enfreindre les règles millénaires du nomos ("la loi"). Il utilise une herbe aux vertus aphrodisiaques, transgresse les usages les plus sacrés, épouse une fille de la brousse, une esclave noire - "Quelle est futile la blancheur ! Qu'elles sont laides les femmes blanches !" -, provoquant du même coup la haine des filles nobles et la vengeance des sages de la tribu. Se protégeant de la clarté du jour sous une double tente, ne sortant qu'à la nuit tombée, s'isolant chaque jour davantage en quête de la vraie lumière, le vieillard répand le scandale. Après Poussière d'or (Gallimard, 1998) et Le Saignement de la pierre (L'Esprit des péninsules, 1999),  Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir)

Nul n'ignore le statut peu enviable de la femme en Arabie saoudite. Dans ce recueil de onze nouvelles qui introduisent le lecteur à l'intérieur de foyers saoudiens, l'auteur en parle sur un mode intimiste. Point de grande démonstration ou de dénonciation offusquée dans ces courts textes. L'efficacité est dans la description, méticuleuse et presque distancée, d'un univers conjugal marqué par l'absence de communication, le mensonge et l'adultère (de l'homme, cela va sans dire), mais aussi par la violence, physique cette fois, comme dans Le Jouet, la première des nouvelles. Sur ce quotidien morne, l'auteur entrouvre d'autres portes, qui donnent sur la drague en voiture dans les rues de Ryad, sur le marchandage des "dragueurs" pour obtenir un numéro de téléphone, et, plus grave, sur la peur des fiançailles (La Ressemblance), la peur des noces (La Terrasse) ou sur les beuveries hebdomadaires du mari et l'attente de son retour par une épouse angoissée : "Mon Dieu, que la soirée est longue quand il est dehors. Mais quand il rentre, même présent, il est toujours comme absent." (Le Mercredi soir) Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde".

Pourquoi, dans les années cinquante, choisir d'aller suivre des études supérieures au Caire quand d'autres camarades prennent la route de Damas ? Cette question, Mohamed Berrada la pose dans ce livre où il raconte sa découverte de l'Égypte en 1956 et sa passion toujours intacte pour ce pays. Les films égyptiens, les chansons d'Abdel-Wahhâb ou la voix d'Oum Khalsoum, les livres de Taha Hussein, de Tawkif el-Hakim ou d'Ahmed Lofti el-Sayyed s'étaient tôt emparés de l'esprit de ce jeune Marocain pour orienter son choix. Avec poésie et chaleur, il fait partager son amour pour Le Caire, "la mère du monde". Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints".

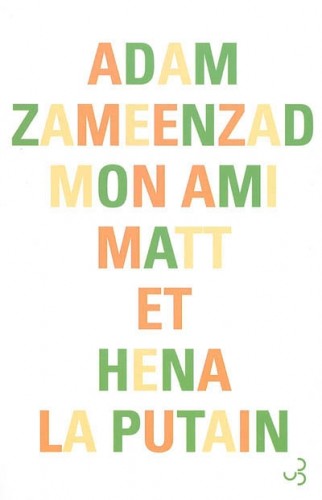

Azmi Bishara est un Palestinien de l'intérieur, un Arabe israélien. Il a enseigné la philosophie à l'université Bir Zeit de Ramallah et siégé de 1996 à 2007 à la Knesset comme représentant du Rassemblement national démocratique, un parti laïque né d'une scission au sein du parti communiste. Nouveau venu en littérature, ce quinquagénaire est l'auteur de plusieurs essais et articles de presse écrits en arabe et en hébreu. Cette première oeuvre littéraire révèle un homme doué d'une forte puissance d'observation et de sensibilité, un ton, aussi, fait de distance critique, d'humour et de gravité contenue. Les checkpoints, ce sont littéralement ces points de contrôle, ces barrages mis en place par l'armée israélienne pour contrôler les déplacements des Palestiniens. Ils divisent l'espace, absorbent le temps et barrent "aux gens les chemins de la vie". Il y en aurait plus de sept cents installés à Gaza, en Cisjordanie et du côté de Jérusalem Est. C'est ici que se déroulent les cinquante-neuf variations sur le checkpoint, prétextes à décrire le quotidien palestinien sous occupation mais aussi à croquer un tableau de la société israélienne. Ces variations pourraient paraître poétiques, fantastiques même, pourtant elles ne sont que le reflet minutieux d'un réel "qui dépasse en créativité et en sincérité" la poésie, la création, l'art même. Les checkpoints se sont tout appropriés : espace, temps, hommes, représentations, mentalités, langues... Ils sont devenus un mode de vie, une culture, la quintessence même de la vie des Palestiniens. Les pays eux-mêmes se déclinent ici en "État" ou "Maîtres des checkpoints", dotés d'une "armée de défense checkpointesque" et en "Pays des checkpoints". Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.

Adam Zameenzad est un auteur anglo-pakistanais qui a grandi entre le Pakistan et le Kenya et enseigne aujourd'hui en Angleterre après avoir traîné ses guêtres sur le vaste continent américain. Meilleur prix du premier roman en Angleterre en 1987 pour La Treizième maison, son univers romanesque est plutôt sombre ou peut-être simplement réaliste : les enfants des rues en Amérique latine en proie à la misère et aux "escadrons de la mort" dans Pepsi et Maria (paru la même année chez le même éditeur), l'Afrique des tortures et des massacres, de la corruption et de la famine dans Mon ami Matt et Hena la putain.