Mohamed Hmoudane

French Dream

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Mohamed Hmoudane est poète et l'auteur de six recueils, French Dream (pourquoi ici la langue anglaise ?) est son premier et pour l'heure unique roman. Il y raconte les tribulations d'un candidat à l'émigration et ses galères dans cette douce France tellement rêvée. Une fois de plus rien de bien nouveau sous le soleil si ce n'est l'impression d'un texte qui s'essouffle sur la distance et des propos qui pourraient choquer le moins moraliste des lecteurs. Il faut dire que Mohamed Hmoudane place son texte sous les auspices d'une citation de Jean Genet : "les romans ne sont pas des rapports humanitaires. Félicitons nous, au contraire, qu'il reste assez de cruauté, sans quoi la beauté ne serait pas." Le lecteur est ainsi, d'entrée, averti.

Après des tentatives contestataires vouées à l'échec dans une société marocaine policée et cadenassée par un pouvoir autoritaire, "je n'avais plus qu'une seule idée en tête, dit le narrateur, partir, d'autant plus que l'atmosphère chez nous était devenue de plus en plus insupportable, plus que pesante. Nous étions comme frappés par un malheur indicible." Ledit narrateur réussit à débarquer en France. Hébergé par son frère Adam, il va faire mille et un boulots pour essayer de s'en sortir.

Mais notre héros qui n'a rien de vraiment positif (pour le moins mais cela n'est pas une obligation) empoche la recette des ventes militantes effectuées pour le compte du Parti et n'a qu'un objectif : obtenir sa « carte de dix ans ». Pour ce faire, il est près à tout. Il tente sa chance avec Christelle, mais déchante au bout de trois mois : "Tous mes châteaux de sable s'effondraient l'un après l'autre brusquement. D'une naïveté extrême, je lorgnais non seulement sur la carte de dix ans mais aussi, à long terme, sur l'héritage (...)"

Avec Karine il convolera en justes noces et s'ouvrira ainsi la voie de la régularisation administrative, ce qui n'empêche nullement les propos critiques sur le masque de l'intégré, revêtu pour faire bonne figure dans le couple, avec les amis, avec les collègues bien évidemment laïques du collège...

Tout cela va se solder par un divorce et un retour fissa au Maroc. Après quelques illusions laissées au vestiaire et une dose supplémentaire de bile déversée, retour à Saint-Denis : "C'est là où je vis le mieux ma condition d''indigène'. Je vous laisse cogiter cette équation trop évidente ou alors pas assez : Paris = métropole - banlieue = ancienne colonie..." Voilà qui est peu original et démago à souhait. Le texte avance, un brin pompeux ("Écrire c'est aussi payer, mots et phrases sonnants, le prix fort de la liberté"). Un premier texte nourri peut-être plus par le ressentiment que par la cruauté et qui se termine sur cette confidence : "les [les pages du livre] noircir était pour moi une question de vie ou de mort. De vie surtout. Cette dernière phrase fait peut-être tout le livre (sic)." Fonction "vitale", prophylactique donc de la littérature. Pour l'auteur s'entend.

La Différence, 2005, 123 pages, 14 euros

Littérature française - Page 7

-

French Dream

-

Chamboula

Paul Fournel

Chamboula

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Paul Fournel est président de l'Oulipo. Voilà qui peut fournir une indication sur l'écriture de ce livre, un des meilleurs sur le sujet - l'irruption de la modernité dans le « Village Fondamental » et les processus migratoires - où l'auteur pousse loin le jeu des possibles et des bifurcations, les jeux de la langue et des mots. Le registre est simple, fluide et ludique. La phrase est courte. Le récit ou plutôt les récits sont livrés en brefs chapitres. Les histoires sont mêlées. Les scénarios, entremêlés et malaxés, coulent en arborescence. Les images et les expressions claquent, limpides et éclairantes. Les diverses directions empruntées par les personnages et les événements du récit - en fait plusieurs en un seul - ne peuvent se résumer au simple fait d'une forme narrative particulière, propre à susciter chez le lecteur des émotions et des (re)constructions mentales. Plus fondamentalement, elles disent le champ des possibles, la croisée des chemins et la multitude des options. Le jeu infini des causes et des effets. « L'histoire a plus d'imagination que les hommes » écrivait déjà Marx. Mais lorsqu'un poète tient la plume pour écrire cette histoire...

Chamboula raconte donc l'irruption de la modernité - de la civilisation comme le dénonçait déjà le marocain Driss Chraïbi - dans un village africain. Chamboula est une charmante et efficace dénonciation du colonialisme et du néo-colonialisme, du pillage des richesses et de la corruption des dirigeants africains. Il décrit l'immigration, celle des clandestins et celle, « choisie » des cerveaux. Les bandes armées y sont instrumentalisées par des organisations internationales et les guerres tribales fomentées pour enrayer d'improbables processus démocratiques. Les profits des marchands et autres combinards se payent par la déstructuration sociale et culturelle. L'argent fait roi, la beauté et la connaissance prennent l'escalier de service.

Cette présentation est bien grave et bien aride comparée à la subtilité, l'élégance et l'humour de cette fable qu'il est impossible de résumer. Chamboula s'ouvre sur l'arrivée d'un réfrigérateur dans le « Village Fondamental » et se referme sur une ville pour retraités blancs. Entre, plus d'un siècle d'histoire moderne et des personnages savoureux et emblématiques. Il y a là la belle Chamboula, mais aussi Boulot, figures de l'immigré ; SAV, le marchand représentant d'une firme étrangère, le chef du village, corruptible et corrompu, Kolou le chef lui des « Rienfoutants », Bami qui rêve de devenir un footballeur de renommée planétaire, Grandes cuisses qui veut lui devenir cycliste et faire le tour du Fasso, M.Trigalop, lui, se frotte les mains à l'idée d'ouvrir un village-vacances... Il y a des « crocodiles révolutionnaires », l'âme des morts pleure sous la forme de geysers noirs et la main d'un ancêtre sort de dessous terre pour pousser la première pierre de la ville en construction...

Quand la modernité frappera le « Village Fondamental », ils seront deux à partir. La belle Chamboula et Boulot. Chamboula ira recréer un village de femmes, « quitter le bruit et l'agitation des hommes venus d'ailleurs, ou transformés par la nouvelle vie et qui ne savent plus respecter la beauté. Pire encore, ils ne savent même plus la reconnaître. » Il est vrai que « les femmes n'ont jamais raison sur la vitesse du monde ».

Boulot, figure multiforme de l'émigré-immigré, clandestin débarqué au métro Château d'eau ou intello de la rue d'Ulm, représente aussi la curiosité, l'initiative, l'intelligence.

Quand l'histoire se termine, personne n'a pu ralentir, freiner et encore moins arrêter « la vitesse du monde ». Personne n'a pu non plus éclaircir « le regard noir de la modernité ».

« La situation est normale »...

Edition du Seuil, 2007, 343 pages, 20 € -

Les Sables de Mésopotamie

Fawaz Hussain

Les Sables de Mésopotamie

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

« Que Dieu tout puissant soit avec toi, mon fils. Va ! Ne t'en fais pas pour moi. Ma mort sera un soulagement pour ta mère et une libération pour moi. Va ton chemin ! Il est terrible qu'il y ait de l'air partout et que mes poumons en soient privés. » Ce sont là les paroles qu'adresse le père du narrateur à son fils sur le point de quitter sa famille et son village pour des études littéraires à Bordeaux. Double symbole ici : l'asthme paternel et l'encouragement à partir. Il faut dire que nous sommes aux confins de la Syrie, à la frontière avec la Turquie, et que Fawaz Hussein est kurde. À en croire certaines sources médicales, l'asthme traduirait un conflit de territoire. Rien d'étonnant dès lors que cette maladie frappe le vieil homme, témoin d'un autre temps où la région ne connaissait pas de frontières et où les hommes étaient libres de circuler sur de vastes étendues ouvertes aux échanges, au commerce et aux courses sans fin sur des chevaux fougueux et puissants. Le vent de la liberté pouvait adoucir alors les rigueurs de la misère. Aujourd'hui, legs du protectorat français et violence du nationalisme arabe obligent, seule reste la misère. Alors, le narrateur, comme tant d'autres, doit quitter les siens, Amoudé, son village, qui semble avoir perdu son âme, sa joie de vivre et ses communautés bigarrées, fuir aussi l'arrogance des nouvelles populations venues du désert, la terreur des représentants de l'administration, les barbelés dressés tout le long de la ligne de séparation d'avec la Turquie voisine, le béton et les paraboles, symboles d'une modernité envahissante et destructrice.

Les Sables de Mésopotamie est un récit d'enfance. Le regard qu'un jeune garçon porte sur les adultes et sur un monde en plein bouleversement. Nous sommes dans la région kurde de la Syrie dans les années soixante. Le gamin évolue dans une famille divisée, un père affectueux mais effacé, presque contraint à l'absence, une mère acariâtre et méchante, une belle mère et des demi-frères plus chaleureux, une grand-mère, gardienne des traditions culturelles, Zbéda la tante aussi bonne et douce que ses pâtisseries gorgées de miel... Avec le récit de la geste familiale, Fawaz Hussain recrée la vie du village, évoque quelques pratiques et croyances kurdes, dit la nostalgie d'un autre temps : celui où les langues, les religions et les communautés semblaient faire bon ménage. Celui où les Kurdes vivaient en paix. Si l'irruption du protectorat français au lendemain du démantèlement de l'Empire ottoman marque les premiers coups de boutoirs d'une modernité liberticide pour les Kurdes de Syrie, l'arrivée de l'idéologie panarabiste, du nationalisme arabe et le règne du parti unique signe définitivement la fin d'un monde. Le récit court sur une vingtaine d'années, depuis l'entrée du gamin en classe coranique et la découverte de la langue arabe - enseignement fort heureusement dispensé par un cheikh qui s'exprimait en kurde - jusqu'au sortir de l'université d'Alep. Tandis que les coups d'État succèdent aux coups d'État, tandis que de nouveaux dirigeants renversent les anciens, tandis qu'une nouvelle doxa nationaliste ou socialiste remplace la précédente, pour les Kurdes rien ne change ! La même politique d'exclusion, de vexations, de soumission ! Une politique violente visant à terroriser une population différente et indésirable. Ce n'est pas seulement le kurde que l'on assassine ici. Comme le montre en de nombreuses pages Fawaz Hussain, c'est au nom d'une prétendue unité et pureté arabe que l'on assassine la diversité et la riche histoire d'une terre où cohabitaient kurdes, arabes, arméniens, chrétiens, musulmans...

Dans ce champ de bataille où les langues et les hommes tombent, où la possibilité même d'un autre vivre ensemble s'efface jusque dans les consciences, où les imaginaires se rétrécissent et s'assèchent, l'enfant voit, lui, son horizon individuel s'élargir : par l'école d'abord, la langue française, les livres, puis, plus tard, l'université, la BD, le cinéma, l'amour aussi avec une belle et fugace romaine. Le legs culturel, comme le statut de minoritaire, peut aussi éveiller à une conscience de la différence. Une conscience non pas repliée sur soi mais disponible aux autres et à la diversité du monde.

Fawaz Hussain livre ici ses souvenirs sur un ton enjoué. Aucune dramaturgie dans le récit d'événements parfois douloureux. Les mots, comme l'enfance, se veulent curieux et gourmands, de cette gourmandise pour la vie qui, à l'instar des pâtisseries et autres plats kurdes fait briller les yeux de l'enfant et saliver le lecteur. Au cœur de la barbarie dont les adultes ont partout le secret, Fawaz Hussain parvient à préserver un îlot de candeur et de douceur : le temps de l'enfance. Le temps de toutes les promesses et de tous les espoirs. Il faut souhaiter que parmi les possibles à venir, les enfants, les communautés et tous les peuples de la région, ne s'enlisent pas définitivement « dans les sables mouvants et émouvants de Mésopotamie ».

Edition du Rocher, 2007, 303 pages, 17,50 € -

Chiens de la casse & La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Mouss Benia

Chiens de la casse

Leïla Marouane

La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Le propos finit par être convenu, les existences cousues de fil blanc et l'histoire, plus ou moins crédible, sombre souvent dans des épisodes et des chutes artificiels. Le roman n'est pas un bréviaire. Si l'écrivain s'inspire désormais des faits de société et moins des faits divers, n'est pas Dostoïevski qui veut. Substance, densité, vision, complexité, surprise, intériorité... passent à la trappe.

Pourtant cela n'exclut pas certaines qualités et traduit, même maladroitement, qu'une jeunesse ne demande qu'à vivre. Prenons les deux romans de Leïla Marouane et de Mouss Benia. La première, auteure algérienne confirmée et plusieurs fois primée, dresse le portrait d'un homme de quarante ans qui a parfaitement réussi. Banquier de son état, Mohamed vit toujours chez sa possessive maman. Notre richissime quadra fatigué de vivre dans le populaire et métèque Saint-Ouen décide de déménager pour le luxueux et luxurieux Saint-Germain des Prés. Mais, ballotté « entre deux cultures, et ligoté par la religion » selon la présentation de l'éditeur, l'expérience se terminera mal.

Les premières pages du roman sont riches de promesses. Mohamed, désireux d'assouvir ses désirs et ses fantasmes se révèle, dans un premier temps, réellement empêtré dans ses contradictions. Il est finalement peu question d'islam ici - le titre, racoleur ou commercial, pourrait tromper - mais des persécutions d'une mère, dominatrice et castratrice, « louve qui ingère ses petits » et des velléités de changements d'un individu qui butent sur les rigidités sociales et les murs des ghettos de riches.

Leïla Marouane parvient à faire sentir la fragilité du personnage, ses tourments internes. La métamorphose de Mohamed est sous tension et le lecteur commence lui-même à être sur le gril. Pourtant le livre ne tient plus ses promesses. Le récit s'emberlificote entre réalité et fiction, raison et folie, règlements de compte inutiles au sein du microcosme littéraire algérien en exil via le personnage de Loubna Minbar, double de l'auteur, fantasmes sexuels inassouvis, consommation d'alcool à gogo et injection de stilnox et autre Lexomil ad libitum pour se terminer par un échec d'autant plus improbable que le lecteur, du moins le chroniqueur, ne comprend plus grand chose... Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Dans Chiens de la casse, Mouss Benia, décrit le quotidien de Bob : la cité, les parents, l'absence de perspective, les combines, les arnaques, le deal de shit ou de cocaïne, le goût pour l'argent facile, les rêves et les principes de réalités transmis non plus par les parents mais par ses nouveaux tuteurs que son les séries télévisées, les fréquentations, dangereuses parfois.

Il laisse entrevoir le parcours des générations, depuis le militantisme citoyen du « touche pas à mon pote » jusqu'à l'incrédulité et la disponibilité pour un islam entreprenant et que l'on devine ici prêt à occuper le moindre espace vacant et la plus petite parcelle de conscience fragilisée. Si l'on peut déplorer le laïus anti-scolaire c'est peut-être pour mieux le dénoncer. De même que certains rappeurs, qui envoient « les petits » au « casse-pipe », en prennent pour leur grade. Le ton est plutôt anti-clérical, la djellaba remplaçant ici la calotte.

Avec son pote Alain, Bob monte une arnaque pour soutirer un ticket gagnant du Millionnaire à un voisin. Bien sûr le coup foireux foire et Bob se retrouve pour dix-huit mois en zonzon. Cette première partie est la plus réussie. Libéré, Bob essaye de s'en sortir. Il veut « apprendre à conjuguer la vie au futur ». En vain. Il va terminer sa route sur ce qui devait être un gros coup. Une seconde partie peu convaincante, un brin caricatural.

Le livre est remarquable par le ton adopté. Point de faux-semblants langagiers ici, point de larmes ou de grandes envolées agressives. Ce sont aussi les dialogues entre Bob et Fodé, son copain de cellule. Le récit de Bob est entrecoupé des commentaires de Fodé, savoureux et empreints d'une sagesse aux accents africains.

Edition Hachette Littératures, 2007, 229 pages, 16 €

Edition Albin Michel, 2007, 318 pages, 19,50 € -

La Trempe

Magyd Cherfi

La Trempe

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Le livre offre quelques souvenirs d'enfance, des souvenirs qui donnent le ton, et du récit et de l'homme comme cette histoire où, gamin, il sauve le clebs de sœur Marie-Madeleine du sadisme et de la cruauté de ses copains de la cité... quitte à passer pour un lâche aux yeux des autres...

Taos, la mère, dispensatrice de sagesse kabyle, est omniprésente : « ma mère étouffait dans son impossibilité à nous porter secours ». « Elle s'était effacée au fil du temps pour nous faire plus de place avec en filigrane la prétention de nous sortir de la mouise. » Et cet aveu d'impuissance : « L'amour des pauvres n'a pas de mesure. (...) Maman nous a aimés pour qu'on lui ouvre des portes trop grandes pour nous, pour qu'on allume la lumière alors que l'interrupteur était trop haut ».

Comme beaucoup de fils de cette génération, (il faut lire de ce point de vue le récent Ahmed Kalouaz, Avec Tes mains, Au Rouergue, 2009) lorsqu'il évoque son père, Magyd Cherfi mêle admiration et regrets : « Je n'ai jamais pleuré devant lui dans ma vie d'adulte et je me suis dit pendant la descente du corps : ç'aurait été sympa de pleurer devant lui, qu'il s'approche de moi pour me serrer dans ses bras, sans dire un mot, juste des gestes comme une couverture bien chaude. »

La retenue, l'honneur à la sauce kabyle qui oblige aux silences, se traduisait chez le père par des « ça va ? », pudique interrogation qui cachait toutes les inquiétudes, toute la tendresse, tout l'amour d'un homme pour ses enfants. Magyd Cherfi raconte une « histoire de fils d'immigré » : « Papa est mort au terme d'une longue maltraitance, il nous fallait un diagnostic. Bien sûr les pauvres meurent les premiers mais si en plus on leur ôte leur dignité, ils meurent en souffrant. Il souffrit. »

Et cette formule lapidaire : « (...) jusqu'à la fin il avait été plus bougnoule qu'homme et voilà qu'il crevait comme un chien. »

Autre temps fort de ces récits, l'amour, la vie avec l'aimée mais aussi la crise et peut-être le désamour. L'intimité et les fêlures d'un être à qui on n'a pas appris certaines règles, certaines attitudes.Il y a du courage dans ses confessions car Magyd Cherfi se heurte à une morale, un sens de l'honneur typiquement kabyle qui oblige à cacher, à taire, à rester fort, à toujours « passer pour des hommes »...

« L'honneur m'a fatigué » écrit Magyd Cherfi qui souvent rame à contre-courant d'une communauté aux fausses valeurs, d'une société de faux-semblants et d'un public parfois de faux amis.

Les dénonciations sont puissantes. Les images fortes et concrètes. Magyd Cherfi parle plus avec son corps et avec ses tripes qu'avec sa tête. Les fulgurances poétiques transpercent le texte de part en part. Sa poésie de castagne gronde contre la misère : « J'ai pas demandé la misère, cette chienne que réclame le mythe. J'ai pas besoin de ça. Mon père en a payé le prix pour trois générations, c'est bon ! ». En rage aussi contre la reproduction des inégalités : l'orientation quasi obligatoire, systématique, les voies de garage, la douleur et les pleurs de la mère devant le spectacle de son frère parvenu au « terminus du parcours Jules Ferry » : « Mon frère aîné était en bleu de travail ». C'est ce jour, devant une mère éplorée qui visait pour ses enfants « la cime des hommes » que « je me suis senti devenir méchant » écrit Magyd Cherfi qui demande « pourquoi faut-il naître quand on a la certitude de lécher le caniveau ? »

L'émotion est bien le maître mot de ce livre. Une émotion qui emporte tout. Jusqu'aux faiblesses d'une écriture prolixe, jusqu'à ce dernier chapitre à la tonalité décalée et même dérangeante où, une fois de plus, l'auteur entre dans l'arène des polémiques publiques. Il ne faut garder ici que la tendresse de Magyd Cherfi. Une tendresse de cœur brisé, une tendresse de gueule cassée mais une tendresse d'un grand cœur et d'une belle gueule.

La Trempe a reçu le prix Beur FM de l'année 2008

Edition Actes Sud, 2007,167 pages, 15 € -

Racaille

Karim Sarroub

Racaille

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Évidemment, pour Mohamed, c’est l’Algérie qui est devenue folle et, s’il ne s’agit pas de revenir en arrière (que les nostalgiques de l’Algérie de papa ne piaffent pas), du moins serait-il temps de réparer le gâchis. Iconoclaste à souhait, Mohamed inscrit d’ailleurs sur le monument aux morts érigé sur les hauteurs d’Alger : « De Gaulle, on t’a bien pourri la vie et repris l’Algérie de force, n’est-ce pas. Mais, gros malin, si tu voyais l’état du pays aujourd’hui… une vraie poubelle. Pour ça, chapeau, tu as su te venger et tu continues encore à te venger des décennies après. Tu n’aurais pas pu faire pire, tu sais… ». Jusqu’ici l’histoire pourrait fonctionner mais la démonstration pêche par l’inconsistance des personnages (Mohamed et son pote Mustapha ou encore la veuve de Boudiaf, le vieux moudjahid, Moh l’immigré, Alexandre, etc.) et l’enfilade des dénonciations (la barbarie de la circoncision, l’islam, les terroristes, le pouvoir algérien, l’antisémitisme, la discrimination dont sont victimes les Kabyles en Algérie ou les « Beurs » en France, le sexisme et autre misère sexuelle…) comme si l’auteur avait été emporté par ce qu’il avait sur le cœur. Un trop plein de silences et de souffrances. L’empathie peut jouer, mais le lecteur reste sur sa faim. Quand il n’est pas surpris voir interloqué.

Ainsi Karim Sarroub veut sans doute faire son Houellbecq quand il affirme d’entrée : « je m’appelle Mohamed, j’ai seize ans (…), je déteste les religions surtout l’islam (…) ». Le ton est ainsi donné, mais il n’est pas certain que cette charge sans discernement (c’est du moins l’impression qui se dégage) fasse mouche. D’autant plus quand le livre apostrophe les « intellectuels arabes » pour leur manque de courage quand il est question d’islam. Voilà qui est faire peu de cas des Abdelwahab Meddeb, Maleck Chebel ou Fethi Benslama (pour en rester à la France), et des critiques émises au sein même de l’islam (voir par exemple Ghaleb Bencheikh et son frère Soheib) ou des perspectives ouvertes par certains penseurs rationalistes (Mohamed Arkoun ou Youcef Seddik)

Reste que sur cette question religieuse, notre Mohamed, s’adressant à Moh, ci-devant immigré de Lille, voit juste : « Vous savez ce que vous êtes, là-bas [en France] ? La communauté musulmane. L’islam. En France, on vous appelle les musulmans. C’est scandaleux. C’est pire que racaille. Vous nous faîtes franchement pitié. Si ce n’est pas ça le mépris, mon vieux, faudra me l’expliquer ». Zahia Rahmani laissait entendre la même chose dans son Musulman, roman paru en 2005 chez Sabine Wespieser. Voilà qui est sûrement plus pertinent que de céder à cette facilité qui consiste à comparer les banlieues aux ex-colonies ou de prédire que, demain, les « beurs » reconnaîtront la France pour leur patrie. Ils le savent et depuis longtemps a t-on envie de rappeler. C’est n’est plus eux qu’il faut convaincre mais ceux qui traitent ces « beurs » de « racailles » avec qui Mohamed le clandestin ne veut surtout pas être confondu…

Edition Mercure de France, 2007, 155 pages, 14 €

-

Virée romanesque en 2006

Virée romanesque en 2006

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

Si Pieds Blancs est plus dense et sur bien des sujets plus pénétrant que Le Poids d’une âme, ce dernier se distingue par la volonté de l’auteur d’écrire une histoire, d’écrire un roman et non un livre témoignage. M. Rachedi déroule le fil d’une enquête journalistico-policière visant à disculper et à sortir le pauvre Lounès des griffes de la machine judiciaire. Sans doute, l’histoire ne renferme pas un suspens insoutenable, mais l’auteur parvient tout de même à maintenir son lecteur en haleine. Côté écriture, M.Rachedi ne joue pas dans le démago en cherchant à écrire comme on parle (ou parlerait) dans les cités.

Sur le fond, le livre offre l’avantage de ne pas enfermer les lieux et les personnages dans des démonstrations univoques, respectant à la fois la polysémie de toute création littéraire mais aussi l’exergue taoïste placé en tête du livre. M.Rachedi rompt aussi avec la noirceur ambiante quand il est question de banlieues sans taire pour autant certains aspects négatifs et sombres. Sans se poser en donneur de leçons, il pointe du doigt les dysfonctionnements de la presse, de la police ou de la justice. Pour toutes ces raisons, il est plutôt un message d’espoir et permet de ne pas désespérer de l’humanité et de nos semblables...

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Du rêve pour les oufs, le deuxième titre publié par la célébrissime Faïza Guène (après Kiffe kiffe demain) est, disons le, moins digne d’intérêt. Entre ces copines et ses rêves d’amour, à vingt-quatre ans Alhème porte sur ses épaules ce qui lui reste de famille (un père malade et un jeune frère qui flirte avec la délinquance) et porte son regard sur le monde de oufs qui l’entoure. Pourtant, malgré un côté fabriqué (forme et fond), Faïza Guène donne à lire un texte énergique à l’unisson peut-être des banlieues : jeune, pétillant, fonceur et un brin déboussolé. En ce sens, il peut, à l’image de bien des jeunes des cités, se révéler dynamogène.

Nadia Berquet a publié La Guerre des fleurs. Cette Toulousaine en est à son troisième bouquin après deux recueils de nouvelles parus chez le même éditeur. Ce n’est pas une histoire drôle : huit enfants se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Pas drôle du tout donc mais écrit avec des mots justes, sur un rythme lent, aux phrases courtes, à la sonorité douce et chaude. La construction, qui rappelle le Tandis que j’agonise de Faulkner, donne à entendre des monologues intérieurs qui rythment les cinq temps du roman. Récits de vies, de blessures et de non-dits. Histoire de famille. Histoire d’une famille française aux origines ensoleillées par la figure maternelle. À noter la scène douloureuse de l’enterrement qui voit les enfants dépossédés de leur mère par le groupe et les religieux. Une dépossession déjà présente chez Jamal Mahjoub (Là d’où je viens) et chez Azouz Begag (Le Marteau Pique-cœur).

Retour remarqué pour Mehdi Charef, pionnier de la première heure, gratifié du Prix Beur FM pour son nouveau roman. À bras-le-cœur revient sur l’enfance, une enfance algérienne avec à la clef l’exil dans un bidonville... rien de nouveau sous le soleil de l’immigration si ce n’est peut-être davantage de maîtrise dans l’écriture et cette sensibilité de l’auteur et cinéaste. Le grand cœur de Mehdi Charef déborde à chaque ligne.

Difficile en revanche de suivre Karim Amellal et Ahmed Djouder. Ce dernier signe ici plutôt un pamphlet qu’un roman. Un pamphlet qui n’évite pas de nombreux écueils. Quant à Cités à comparaître, récit d’ « une merde de vie » d’un paumé qui serait devenu malgré lui un terroriste, on frise la caricature, avec beaucoup de répétitions en prime. S’il s’agit là de littérature ce serait une littérature du désespoir. EN 2006, les romanciers ont souvent voulu faire parler les bourreaux (voir Salim Bachi avec Tuez les tous !, ou Jonathan Littell avec Les Bienveillants), mais n’est pas Goncourt qui veut !

Karim Amellal, Cités à comparaître, Stock, 2006, 177 pages, 15,50 €

Nadia Berquet, La Guerre des fleurs, HB Éditions, 2005, 142 pages, 14 €

Mehdi Charef, À bras-le-cœur, Mercure de France, 2006, 187 pages, 14,80 €

Ahmed Djouder, Désintégration, Stock, 2006, 157 pages, 15 €

Faïza Guène, Du rêve pour les oufs, Hachette littérature, 215 pages, 16 €

Mabrouck Rachedi, Le Poids d'une âme, JC Lattès, 2006, 214 pages, 13 €

Houda Rouane, Pieds Blancs, Éd. Philippe Rey, 2006, 314 pages, 19 €Illlustrations: Mabrouck Rachedi, Houda Rouane

-

Migrateur

Marylinn Maurage

Migrateur

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Dans Migrateur, la « blague » prend les allures d’un clandestin russe qui, sitôt sorti de la soute de son cargo de fortune, doit illico draguer une fille, histoire de ne pas dormir dehors, avant de se constituer tout aussi fissa un dossier aussi factice que béton pour émouvoir les juges de l’Ofpra. Après quelques péripéties permettant aux lecteurs d’apprécier l’instinct de survie du jeune homme (on pense alors au sanguinaire Trans de Pavel Hak), Vadim trouve refuge chez Meil, une comédienne dilettante qui tient le rôle de Simone dans La Religieuse de Diderot. Meil est aussi agréable que plaisante, mais présente, pour Vadim, l’extrême désagrément d’être homosexuelle. Car bien sûr le cœur du slave s’amourache de la belle celte, mais étant donné les préventions de la jeune femme, il est préférable de vivre sa passion dans la clandestinité. Effectivement, « l’immigration ça fout le bordel » au point de bousculer toutes les fausses évidences et les repères en apparence de bon aloi. Ainsi, le désormais fameux « la France tu l’aimes ou tu la quittes », se révèle une belle bêtise car c’est par trop d’amour que Vadim risque, lui, l’expulsion de l’appartement-refuge. Notre jeune homme se trouve face à une double frontière et il n’est pas certain que la barrière de l’amour soit moins haute que celle du droit national : « Je ne peux rien pour toi… On est pas de la même espèce, tu n’es pas un être humain pour moi… enfin je peux te parler… mais je ne peux pas faire autre chose, je ne peux même pas l’imaginer (…) » dixit l’honnête mais écœurée Meil.

Pour raconter cette histoire, Marylinn Maurage convoque moult épisodes aussi cocasses que révélateurs de quelques aspects et personnages de notre moderne société : une boutique bio fréquentée par des vieux libidineux, un salon catho-bio où Meil revêt son costume de religieuse du… XVIIIe siècle, des chats maquillés en petits tigres et des fausses reliques le tout vendu chèrement à la crédulité et à la convoitise, un militant d’Attac peu sympa, un pope russe plus avenant, une campagne bretonne grise où l’indigène est vieillissant… et, après le reportage consacré à l’expulsion de sans papiers, la France semble insouciante devant sa ration de publicités télévisuelles. Mais voilà ! la Bretagne de Marylinn Maurage n’est pas celle d’un certain natif de La Trinité-sur-Mer. Plutôt celle de Montfort sur Meu. Une Bretagne accueillante et solidaire, même si l’argent et le travail font défaut. Ainsi les copains de Vadim vont se mobiliser et l’aider à rester en France. C’est d’ailleurs Valentin, le troisième larron de la bande qui trouvera la bonne (et saugrenue) idée ; celle qui permettra à Vadim de passer les frontières. Toutes les frontières.

Édition de L’Arganier, 2006, 251 pages, 19 € -

Rose noire sans parfum

Jamel Eddine Bencheikh

Rose noire sans parfum

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

Jamel Eddine Bencheikh, universitaire, poète, traducteur, essayiste, intellectuel de renom qui n’hésitait pas à prendre part aux débats de son temps, s’adonna, avec Rose noire sans parfum, à un nouvel exercice : le roman .

L’échappée littéraire ne doit pas faire illusion. Si J.E.Bencheikh s’était penché sur une histoire lointaine ce n’était que pour mieux se rapprocher de ses contemporains et donner sens à un monde moderne sans ordre apparent.

Rose noire sans parfum est un roman polyphonique à cheval sur le IXe et le XXe siècle. J.E.Bencheikh brosse avec minutie, dans le scrupuleux respect des récits anciens, et sous des angles multiples, l’histoire d’une révolte d’esclaves noirs au IXe siècle dans l’actuel Irak. Dirigé par un certain Ali, fils de Yahya, la révolte est d’importance. Les insurgés parviennent à couper l’empire abbasside en deux, s’emparent et ravagent plusieurs villes comme Bassorah, al Ahwaz et Wasit, règnent sur le Khazistan et menacent même Baghdad.

J.E.Bencheikh, dissèque les ressorts psychologiques et historiques de l’action, les dessous d’une mobilisation et de l’engagement au nom de Dieu.

Il dévoile le pacte qui va lier les esclaves Zandjs à celui qui se prétend sixième descendant en ligne directe de Ali, le cousin et gendre du prophète : « j’ai besoin d’hommes, les hommes que j’ai ont besoin de Dieu, Dieu a fixé les termes du contrat, Il exige que je le remplisse. Je n’ai plus qu’à mettre en contact l’Un et les autres ».

Sur l’étendard il fait inscrire le verset 8 de la sourate 9 (Le repentir). Un verset qui « annule le passé des hommes et les appelle à mériter leur avenir » et d’ajouter : « A moi qui ose abattre leurs maîtres, il ne peuvent que remettre leur puissance. Puisqu’ils me doivent tout, ils me donneront tout. Ils ne raisonnent pas assez pour penser autrement, et d’ailleurs ils ne pensent pas, ils attendent ».

La révolte sera d’abord victorieuse avec pour point d’orgue la prise de Bassorah, ville de « savoir et de culture » qui « mit la raison au service de la foi » grâce à An Nazzam et aux mutazilites. Bassorah la ville d’al Djahiz, d’Abu Nuwas ou encore d’Ibn el Muqaffa’ - celui qui prôna la subordination de la Shari’a à l’autorité politique - tombe. Elle est ravagée, suppliciée par cette armée d’anciens esclaves. Les historiens et autres chroniqueurs dressent un bilan de 300 000 morts et 15 000 maisons brûlées. Mais aux yeux des survivants que vaut ce froid bilan chiffré : « nous savons bien, nous autres survivants que quelque chose de profond a cédé. Une menace mortelle a surgi, venue de loin. Elle ronge ce monde et n’arrêtera pas de le ronger ».

Les horreurs et abominations rapportées par l’auteur n’ont rien d’exceptionnelles dans l’histoire de l’humanité. J.E.Bencheikh se plait à le rappeler. Mêlant sa voix à celles de ces personnages - quand il ne la leur prête pas ou qu’il n’emprunte pas la leur - il égrène les morts de Srebrenica, les 15 millions de massacrés en 40 ans aux Indes, les récits de Las Casas sur la soumission du Mexique et du Pérou... : « Ah, théâtre de sang et de rire, violence par delà, violence en deçà ! ».

Comprendre le pourquoi, le mécanisme même de ce déchaînement de violence semble être l’une des interrogations de l’auteur. J.E.Bencheikh dissocie alors chez le Maître des Zandjs le « je » du « il », le « je » du « prophète » devenu chef d’une révolte qui pourrait, au nom de Dieu, faire vaciller l’empire abbasside. Le récit prend alors des allures d’étude psychologique où J.E.Bencheikh décrit avec force le lent dédoublement de la personnalité, la lente dépossession de soi, d’oubli et de mutilation du « je » au profit d’une « forme » en émergence qui finira pas acquérir une totale "liberté".Edition Stock, 1998, 265 pages.

-

Terre d'ombre brûlée

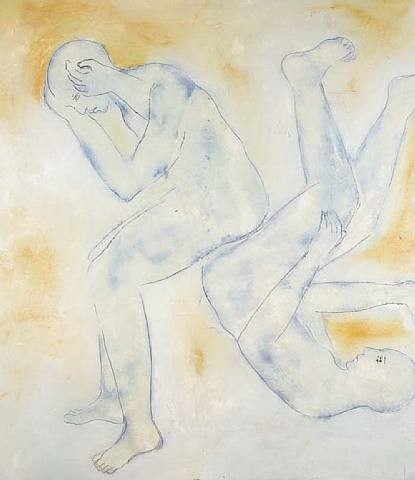

Mahi Binebine

Terre d'ombre brûlée

Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.

Mahi Binebine, peintre et romancier, signait ici son sixième livre dans lequel il combinait au plus près ses deux activités. Terre d'ombre brûlée raconte l'histoire et la chute d'un peintre autodidacte, marocain immigré à Paris. Nous sommes loin des descriptions romantico-nostalgiques sur les charmes de la vie d'artiste ou de la bohème. Notre peintre est couché sur un banc vert, les rayures bleues et blanches de son pyjama tranchant sur le blanc de la neige. À mesure que le froid s'infiltre sous la peau mal protégée par de fines bandelettes qui compriment le corps davantage qu'elles ne le réchauffent, à mesure que s'épaissit la couche neigeuse, le narrateur livre son histoire. Son esprit "infesté" par les souvenirs donne à lire un récit décousu où les images et les personnages s'entrechoquent jusqu'au délire. Les souvenirs de "la boue de l'enfance", dans les ruelles de Marrakech, se mêlent aux évocations de l'exil et à ce présent sur un banc aux clous rouillés de la banlieue de Clichy.

Les femmes des premières années et celles des temps nouveaux se télescopent. Ainsi Aïcha la mère devenue folle après la disparition de Mouna la plus jeune de ses filles, Mme Ouaknine, "Maman-l'autre", survivante, avec Ishaq le fossoyeur, de la communauté juive de la vieille cité almohade ou Soukhaïna, la femme aimée par l'adolescent croisent Martine, l'amante aujourd'hui envolée, Yaffa la voisine israélienne que sa mère a abandonnée pour aller vivre à Ramallah avec un jeune palestinien, Laurence, étudiante en art et France Dubois, "fille et petite fille de galeristes de renommée internationale", "la sorcière" qui sonnera le glas des dernières illusions de l'artiste peintre.

Les compagnons d'infortune du narrateur viennent comme lui d'une autre terre. Ils traînent leur misère et leurs fantômes, d'ateliers de fortune en méchantes chambres de bonne, d'expositions minables en vernissages donnant droit à se sustenter, de petites compromissions en farouches refus d'aliéner leur peinture. Il y a là Antonio le Gitan, l'homme à qui le narrateur dit tout devoir, Harry, qui en fait de son nom afghan s'appelle Harroun, Désiré dit Dédé venu de Martinique et Paco le dernier soutien. À moins que ce ne soit Primera, une chatte recueillie avec qui s'entretient le peintre marocain. La plupart de ces artistes appartiennent à l'"écurie" de M.Mariano, le Catalan propriétaire d'une minuscule galerie dans la rue de Seine. Pour être pingre, il lui arrive tout de même d'en dépanner plus d'un et plus d'une fois même. Comme Kader, derrière le comptoir de son café ou Odette, la propriétaire de La Cambusse chez qui l'on vient casser une graine, arroser une maigre vente ou pleurer la disparition d'un compère.

Mahi Binebine semble prendre plaisir à décrire (et dénoncer) un milieu de lui bien connu : ce monde de l'art où se joue "une vraie comédie sociale". Ici les collectionneurs sont des "charognards" ; la mort solitaire d'un peintre maudit inversant toutes les côtes : les toiles passent du mépris à la convoitise ; dans les vernissages, les flagorneurs hâbleurs développent "la rhétorique habituelle de ceux qui s'écoutent parler en débitant du vent" ; les engouements médiatiques demeurent éphémères et, chez les marchands d'art, l'appât du gain l'emporte sur la dignité. Le tableau est bien noir et le quotidien des artistes bien gris. Entre eux et les fous, la différence est bien mince. Seule diffère le temps d'immersion dans "l'espace de l'utopie". Séquentiel chez les uns. Définitif chez les autres. Sur son banc, transi de froid l'artiste, a entamé le voyage d'où l'on ne revient pas.

Edition Fayard, 2004, 228 pages, 16 €Illustration: Mahi Binebine, Sans titre, 2008