Ali Magoudi

Un Sujet français

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé.

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé.

Mais voilà ! Papa Magoudi, comme bien des pères algériens de cette génération, n’était pas un bavard. Privés de parole dans l’espace public, ces migrants d’un autre temps étaient du genre taciturne à la maison. Quant à maman Magoudi, Eugenia Bronislawa, sa mémoire se révèlera à géométrie variable.

Ali Magoudi entreprend donc, une trentaine d’années après la mort de son père, d’en écrire la vie. Né du coté de Tiaret au bon temps de « l’Algérie de papa », Abdelkader Magoudi s’est exilé en France métropolitaine avant de se dépatouiller de l’occupation, de Vichy d’une Europe écrasée sous la botte nazie, puis, en Pologne, du communisme. Plus tard, il versera son obole aux caisses du FLN mais, comme d’autres Algériens, Boumediene le détournera définitivement de son pays. La vie d’Abdelkader Magoudi traverse donc le siècle.

Côté personnel, l’homme traine sa part d’heurs et de malheurs, sa part de mystères aussi. Ainsi, aurait-il été spolié par les siens de son héritage. Ainsi ignore-t-on quand et comment il arrive en France, quand et comment il rencontre Eugenia Bronislawa, la mère de l’auteur. Un doute plane tout au long du récit sur ses activités durant la Seconde Guerre mondiale, comme sur l’existence d’une première union et de premiers enfants. La famille, ébranlée par la venue au monde d’un enfant mort-né, est secouée par son alcoolisme, ses frasques, ses démêlés avec la justice ou ses crises de violence.

Avant d’entreprendre son enquête, Ali Magoudi ne possède que quelques bribes de cette histoire, quelques éléments enfermés dans une vieille boîte à chaussures. Pendant trois ans, il va courir les archives, confronter les dates et les faits, multiplier les hypothèses et les scénarii, se permettre quelques commentaires où l’autosatisfaction perce sous l’évocation de ses activités passées et présentes. L’enquête est fastidieuse et le compte rendu, cérébral en diable, circonstancié et pointilleux, alourdit souvent le récit qui parvient, malgré tout, à capter l’attention. Car, c’est à une véritable enquête qu’il est donné d’assister, une enquête où les pistes, les impasses et les rebondissements nourrissent l’intérêt du lecteur.

La question qui se pose est quel est l’intérêt pour le commun des lecteurs que cette vie reconstituée et restituée par son rejeton ? Deux pistes s’ouvrent, celle de la psychologie individuelle et celle de l’histoire collective. Un tel récit peut nous en apprendre sur nos sociétés comme il pourrait nous éclairer sur nous mêmes. La question est de savoir quelle satisfaction, quel enseignement l’on retire de ce cheminement sur un texte au fort dénivelé chronologique ?

L’auteur, « Rigoureux. Systématique. Ordonné » comme il se plait à se définir et à le répéter, décrit par le menu ses recherches, la consultation des archives de la police, des archives militaires, nationales, départementales, archives des hôpitaux de Paris, des écoles, d’entreprises privées… Un véritable vade-mecum du parfait petit généalogiste ou de l’enquêteur en micro-histoire. Tout cela est long et fastidieux. Pour lui, mais aussi pour le lecteur. Comme sont déroutants le méli-mélo des dates, l’entassement des souvenirs et des trouvailles. Entre les détails pointilleux, les descriptions minutieuses, la reproduction de ses missives, quelques digressions intempestives ou autosatisfaites, les supputations et autres hypothèses servis à tire-larigot, on frise, plus d’une fois, le trop plein. On est loin de l’élégante efficacité d’Origines d’Amin Maalouf.

Ali Magoudi est donc le fils d’une Polonaise catholique et d’un Algérien musulman. Il est ce que des Asiatiques de la diaspora qualifieraient d’une banane : jaune à l’extérieur, blanc à l’intérieur. Lui, a une gueule d’Arabe mais une âme de Polonais. Et ce n’est pas peu dire que de sa branche paternelle, à l’exception peut-être du couscous dominical, il ne connaît rien ou pas grand chose. Certes les propres ruptures du père n’ont jamais permis au gamin de s’approprier cette part d’héritage, comme les silences paternels n’aident pas à reconstituer son parcours et l’histoire familiale. Malgré son prénom et son patronyme, « le psychanalyste des présidents » n’a eu que peu ou pas de rapport avec la branche algérienne de sa famille et avec la culture et la langue paternelles. Ou si peu. Au point que, comme il l’écrit lui-même, il a chassé l’arabe qui est en lui. Les voies de l’identité son impénétrables et les dessous de la psyché peut-être plus encore.

Au bout de ces trois ans d’enquête qu’a appris le fiston ? D’abord, puisque tel est le titre du livre, lui qui considérait son père comme Français, découvre que papa Magoudi, aux yeux de son pays, la France, était un « Sujet français ». Ainsi Ali Magoudi s’aperçoit que les Algériens dans l’Algérie de papa n’avaient pas droit à la nationalité française mais pouvaient s’estimer heureux d’être reconnus pour des « sujets français ». « Français musulman » ? Oui ! « Français de droit commun » ? Non ! Ali Magoudi comprend donc que son père n’était, aux yeux de l’histoire et de la société française qu’un « Nord-Af » ! ». Un membre du deuxième collège tout juste bon à aller se faire tuer pour l’Empire du côté de Verdun ou de Monte Casino et la fermer. Dans la chaîne de la filiation, parler de « brisure générationnelle irréparable » relève sans doute de l’euphémisme.

Abdelkader Magoudi fut donc un « sujet français », né au temps heureux de l’apartheid colonial, immigré nord africain dans une métropole soupçonneuse, il a du combiner avec l’occupation allemande, Vichy, l’expansion nazie, le communisme en Pologne et même avec la décolonisation et bazarder le funeste et ascétique socialisme de Boumediene. Les « effacements de l’histoire » prospèrent. Des contemporains s’en satisfont, s’en accommodent, s’en dépatouillent. D’autres butent dessus, voient leurs horizons entravés, leur liberté compromise. Ces « effacements » ici sont nombreux : « la destruction des juifs de Plock », le martyr de Varsovie, la colonisation, la Brigade nord-africaine qui ficha tous les « Nord-Af » de 1925 à 1945 ou encore le télescopage de la rafle du Vel d’Hiv et de l’histoire personnelle du narrateur.

Ces quatre cents pages, fouillées, traversent un siècle riche en événements. Les fracas de l’Histoire se font entendre du Sud au Nord et d’Ouest en Est. Ils rythment le fil d’une vie d’un ci-devant indigène, immigré en France, marié avec une Polonaise catholique grâce et avec qui, il a gratifié son nouveau pays d’une belle et sagace progéniture. La vie d’un homme simple, sans gloire mais non sans mérite, dans le siècle. Une vie bien remplie, avec sa part d’ombre et de lumière. Une existence marquée par de nombreuses bifurcations, certaines rédhibitoires, qui en font sans doute le sel mais aussi la complexité. Legs à la fois inestimable et évanescent.

Ali Magoudi débusque quelques secrets de famille, lève des silences mais rien qui n’appartienne au paysage familial de tout à chacun. De ces trouvailles, Ali Magoudi explique, ex-post, comme disent les économistes, certains de ses comportements. Il retrouve les échos de l’histoire familiale dans l’histoire personnelle de chacun des enfants Magoudi. Il piste le cheminement des faits retrouvés dans l’âme des uns et des autres, comment ils se sont infiltrés pour en modeler les peurs et les frustrations, les contours et les résistances. Cela ravira les détectives es psychologie, les aventuriers de la psyché, les Indiana Jones de l’âme.

Cette enquête offre aussi l’occasion d’ouvrir une réflexion sur le statut du silence : Jusqu’où les silences nous oppriment-ils et quand nous délivrent-ils ? Peut-on se libérer et libérer les siens du fatum familial sans devoir « grimper l’arbre du savoir », grimper parfois jusqu’au vertige. Midek, le frère aîné ne partage pas la passion introspective de son petit frère. Faut-il interroger son refoulement ou plutôt « les raisons profondes » qui animent l’auteur de ce livre et de cette quête insurmontable ? Car après avoir refermé le livre, on a parfois l’impression qu’il n’y a rien là qu’une vie banale. Peut-être est-ce la différence entre une intelligence et une sensibilité fines et un esprit frustre et superficiel… Pourtant, dans le maquis des hypothèses, l’auteur en arrive à dresser ce constat : « mon père a eu une vie sans aspérité particulière dans l’avant-guerre comme pendant la guerre. »

Ali Magoudi ne saura pas tout. Le passé ne livrera pas tout son mystère. Son père repose pour l’éternité avec ses silences et des pans entiers de son existence. Le vertige de la connaissance et du savoir chemine sur une ligne de crête, entre illusion et néant. A l’heure du tout communiquant, de la parole robotisée, les silences d’Abdelkader Magoudi – comme ceux de tant d’Algériens de cette génération – détonnent, surprennent, inquiètent.

D’ailleurs, on en apprend peut-être plus sur l’auteur que sur son père, « sujet français » de la France coloniale mais aussi sujet de cette enquête-étude, où parfois le père paraît par trop désincarné dans un texte captivant, ficelé en diable. Intellectuel aussi : on est loin des évocations paternelles de Magyd Cherfi, Mouloud Akkouche, Ahmed Kalouaz, Saïd Mohamed ou Nabil Louaar.

Une fois, Ali Magoudi imagine les paroles de son père : « Cesse de me regarder avec tes yeux d’enfant, la vie d’adulte n’est pas innocente. Cesse de me juger avec ton intelligence de docteur, insensible à la honte qui m’a tant fait boire. Si tu es qui tu es, tu me le dois, ne l’oublie jamais ! (…) que me reproches-tu encore ? Ah, toujours mes silence ! Survivre, j’ai eu à survivre, chose incompréhensible pour toi qui n’a eu qu’à vivre. »

Reste une question : pourquoi cet Algérien qui comme bien des siens de sa génération et de celle qui a suivi s’est débrouillé avec abnégation, sans plaintes, dans le silence, pourquoi prédit-il que son rejeton finira par écrire son histoire ? Que cache cette exhortation sur le lien entre les deux hommes ? Que dit-elle du regard que pose le père sur son fils, du regard d’un Algérien sur ce fils devenu aussi un Autre ? De cela nul n’en saura jamais rien.

Albin Michel, 2011, 406 pages, 23€

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé.

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé. Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.

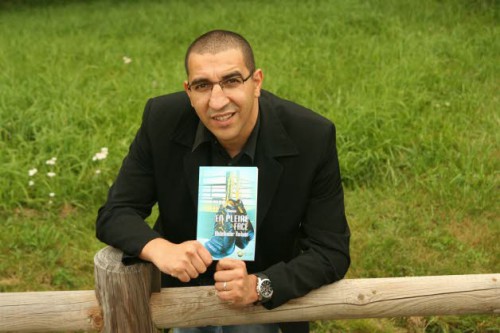

Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse. En pleine face ou comment un agneau promis au sacrifice abrahamique en renversant notre héros encore en couche culotte transforma sa vie. Car le choc fut rude. Le nez du « tchiot » (nous sommes du côté de Douai) ne résista pas à la charge. Affublé à tout jamais d’un massif organe, marri et un temps frustré, Abdelréda décida, à l’âge où les boutons d’acmé pointent, que l’habit ferait bien le moine. Puisque un tendre agneau lui avait donné une gueule de dur à cuir, un tarin de boxeur et bien soit, Abdelréda tâtera de l’art pugilistique et basta des moqueries. Bien lui en prit.

En pleine face ou comment un agneau promis au sacrifice abrahamique en renversant notre héros encore en couche culotte transforma sa vie. Car le choc fut rude. Le nez du « tchiot » (nous sommes du côté de Douai) ne résista pas à la charge. Affublé à tout jamais d’un massif organe, marri et un temps frustré, Abdelréda décida, à l’âge où les boutons d’acmé pointent, que l’habit ferait bien le moine. Puisque un tendre agneau lui avait donné une gueule de dur à cuir, un tarin de boxeur et bien soit, Abdelréda tâtera de l’art pugilistique et basta des moqueries. Bien lui en prit.  Avant de refermer le livre de Kaoutar Harchi, le lecteur ne peut imaginer l’ampleur incommensurable, rédhibitoire de ce saccage. Cette jeune femme de 25 ans, professeur en littérature et sociologie à la Sorbonne, spécialiste de Kateb Yacine, née strasbourgeoise de parents marocains a écrit une tragédie ; une tragédie antique sur fond d’histoire franco-algérienne.

Avant de refermer le livre de Kaoutar Harchi, le lecteur ne peut imaginer l’ampleur incommensurable, rédhibitoire de ce saccage. Cette jeune femme de 25 ans, professeur en littérature et sociologie à la Sorbonne, spécialiste de Kateb Yacine, née strasbourgeoise de parents marocains a écrit une tragédie ; une tragédie antique sur fond d’histoire franco-algérienne. 1941, dans les Abruzzes de l’Italie mussolinienne : l’idée de rassembler les Chinois présents dans la péninsule a germé dans le crâne sûrement dérangé d’un illuminé fasciste. Entre 1941 et 1943, au plus fort de leur présence forcée, on en dénombrera 116. Enfin… environ. « 116 Chinois et quelques » comme dit le titre. Difficile d’avoir des informations précises sur cet épisode oublié de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que ces immigrés, pour leur malheur, sont les ressortissants d’un pays hostile à l’allié nippon. Alors, ni une ni deux, « y’a qu’à ! », et on embarque tout ce qui traîne. Les idéologies affamées de boucs émissaires ne s’embarrassent ni de fioritures ni de complexité. Ce qui valait hier pour les aînés reste vrai aujourd’hui pour leurs rejetons d’un siècle peut-être pas si nouveau.

1941, dans les Abruzzes de l’Italie mussolinienne : l’idée de rassembler les Chinois présents dans la péninsule a germé dans le crâne sûrement dérangé d’un illuminé fasciste. Entre 1941 et 1943, au plus fort de leur présence forcée, on en dénombrera 116. Enfin… environ. « 116 Chinois et quelques » comme dit le titre. Difficile d’avoir des informations précises sur cet épisode oublié de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que ces immigrés, pour leur malheur, sont les ressortissants d’un pays hostile à l’allié nippon. Alors, ni une ni deux, « y’a qu’à ! », et on embarque tout ce qui traîne. Les idéologies affamées de boucs émissaires ne s’embarrassent ni de fioritures ni de complexité. Ce qui valait hier pour les aînés reste vrai aujourd’hui pour leurs rejetons d’un siècle peut-être pas si nouveau. Sylvie Kandé, franco-sénégalaise installée à New York publie ici son deuxième texte après Lagon, lagunes parut en 2000 chez le même éditeur et postfacé par Edouard Glissant soi-même. C’est à un genre oublié que s’est frottée la jeune auteure. L’épopée, le genre épique (« néo-épique » écrit-elle), celui des grandes gestes, des vastes mouvements, des idéaux et des sentiments qui vous étreignent et vous transportent. Pour cela, Sylvie Kandé n’était pas dépourvue d’atouts. Avant de traverser l’Atlantique, en 1987, pour l’autre continent, elle prit la peine de faire hypokhâgne et khâgne à Louis le Grand, une maîtrise de lettres classiques et un doctorat en histoire de l'Afrique. Voilà qui, avec la nécessaire dose de talent et d’inspiration, explique la réussite de l’entreprise. Car ce long poème, tout en rythme et invention langagière est une époustouflante démonstration. Dans le lai de Kandé, l’océan occupe tout l’espace. Le lecteur d’ailleurs, pour peu qu’il accepte d’embarquer, est emporté par le souffle de l’auteure-Poséidon, bringuebalé par les flots marins, bousculé par le ressac, curieux de son devenir et craintif à l’idée de rejoindre les malheureux qui gisent au fond de la « Maudite Mangeuse d’âmes ».

Sylvie Kandé, franco-sénégalaise installée à New York publie ici son deuxième texte après Lagon, lagunes parut en 2000 chez le même éditeur et postfacé par Edouard Glissant soi-même. C’est à un genre oublié que s’est frottée la jeune auteure. L’épopée, le genre épique (« néo-épique » écrit-elle), celui des grandes gestes, des vastes mouvements, des idéaux et des sentiments qui vous étreignent et vous transportent. Pour cela, Sylvie Kandé n’était pas dépourvue d’atouts. Avant de traverser l’Atlantique, en 1987, pour l’autre continent, elle prit la peine de faire hypokhâgne et khâgne à Louis le Grand, une maîtrise de lettres classiques et un doctorat en histoire de l'Afrique. Voilà qui, avec la nécessaire dose de talent et d’inspiration, explique la réussite de l’entreprise. Car ce long poème, tout en rythme et invention langagière est une époustouflante démonstration. Dans le lai de Kandé, l’océan occupe tout l’espace. Le lecteur d’ailleurs, pour peu qu’il accepte d’embarquer, est emporté par le souffle de l’auteure-Poséidon, bringuebalé par les flots marins, bousculé par le ressac, curieux de son devenir et craintif à l’idée de rejoindre les malheureux qui gisent au fond de la « Maudite Mangeuse d’âmes ». Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation.

Paru un an avant les célébrations du cinquantième anniversaire de l’indépendance algérienne, Les Vieux fous de Mathieu Belezi expédiait une charge lourde, puissante et efficace contre ce que fut la colonisation. Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’est un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.

Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’est un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse. Voici donc le premier tome d’une longue série de livres où l’auteur raconte son périple de gamin puis d’homme, miraculé du quart monde et bourgeon improbable d’une rencontre, ou d’un télescopage, entre une Normande au caractère trempé et un berbère marocain, « esclave du boulot », dépassé par la marche du monde. La gouaille pour l’une, la bouteille pour l’autre. Entre, une flopée de marmots brinquebalants, « les pires sauvages de la planète », qui se raccrochent à la vie à la va-comme-je-te-pousse. Récit du délitement social, de la famille qui implose à force de combats perdus, des violences subies, des coups infligés à la mère entre deux crises de délirium tremens du père... Saïd Mohamed écrit sur un mode vachard, jamais plaintif, sans états d’âme. Ou presque. « Pleurer n’a jamais été une preuve de force » selon le paternel qui prévenait le pleurnichard d’un « je t’achève » définitif. Et oui, pour cette génération élevé à la vertical de l’honneur et de la pudeur (nif et harma), « un homme, ça ne pleure pas », (Faïza Guène, Fayard 2014)… et souffre en silence : « Quand on a pas de goût pour les gémissements, on se met en rond, on se tient tranquille et on attend que ça passe » (Albert Camus in Albert Camus - Louis Guilloux, Correspondance 1945–1959, Gallimard, 2013). Pas de baratins donc, pas de simagrées et pas d’illusions sur ses semblables et la « civilisation » incarnée ici par une bourgeoise patronnesse ou quelques familles d’accueil davantage intéressées par les retombées financières que par le bien des marmots.

Voici donc le premier tome d’une longue série de livres où l’auteur raconte son périple de gamin puis d’homme, miraculé du quart monde et bourgeon improbable d’une rencontre, ou d’un télescopage, entre une Normande au caractère trempé et un berbère marocain, « esclave du boulot », dépassé par la marche du monde. La gouaille pour l’une, la bouteille pour l’autre. Entre, une flopée de marmots brinquebalants, « les pires sauvages de la planète », qui se raccrochent à la vie à la va-comme-je-te-pousse. Récit du délitement social, de la famille qui implose à force de combats perdus, des violences subies, des coups infligés à la mère entre deux crises de délirium tremens du père... Saïd Mohamed écrit sur un mode vachard, jamais plaintif, sans états d’âme. Ou presque. « Pleurer n’a jamais été une preuve de force » selon le paternel qui prévenait le pleurnichard d’un « je t’achève » définitif. Et oui, pour cette génération élevé à la vertical de l’honneur et de la pudeur (nif et harma), « un homme, ça ne pleure pas », (Faïza Guène, Fayard 2014)… et souffre en silence : « Quand on a pas de goût pour les gémissements, on se met en rond, on se tient tranquille et on attend que ça passe » (Albert Camus in Albert Camus - Louis Guilloux, Correspondance 1945–1959, Gallimard, 2013). Pas de baratins donc, pas de simagrées et pas d’illusions sur ses semblables et la « civilisation » incarnée ici par une bourgeoise patronnesse ou quelques familles d’accueil davantage intéressées par les retombées financières que par le bien des marmots. Un enfant de cœur se referme par une visite du fiston à son père revenu terminer ses jours dans son douar d’origine, perché sur les hauteurs berbères de Marrakech. « Je ne comprenais pas ce que j’étais venu faire dans ce coin du monde, un soir d’été » écrit Saïd Mohamed. Peut-être cherchait-il à contenir ces flots funestes qui régulièrement assaillaient une âme tourmentée : « Je me suis engouffré dans un bar et j’ai commandé un café. Penché sur la table, je levais la cuiller. Lentement, une goutte s’en décrochait et allait se noyer dans le liquide noir. Je savais que j’étais pareil à cette goutte. S’il m’était donné d’apercevoir la lumière, mon destin était de retourner au fond de la tasse. » Sans doute était-il et plus simplement venu reconstituer une part de son histoire, (re)nouer quelques fils avec son géniteur, devenu abstème comme pour se décrasser d’une vie de charbon.

Un enfant de cœur se referme par une visite du fiston à son père revenu terminer ses jours dans son douar d’origine, perché sur les hauteurs berbères de Marrakech. « Je ne comprenais pas ce que j’étais venu faire dans ce coin du monde, un soir d’été » écrit Saïd Mohamed. Peut-être cherchait-il à contenir ces flots funestes qui régulièrement assaillaient une âme tourmentée : « Je me suis engouffré dans un bar et j’ai commandé un café. Penché sur la table, je levais la cuiller. Lentement, une goutte s’en décrochait et allait se noyer dans le liquide noir. Je savais que j’étais pareil à cette goutte. S’il m’était donné d’apercevoir la lumière, mon destin était de retourner au fond de la tasse. » Sans doute était-il et plus simplement venu reconstituer une part de son histoire, (re)nouer quelques fils avec son géniteur, devenu abstème comme pour se décrasser d’une vie de charbon.