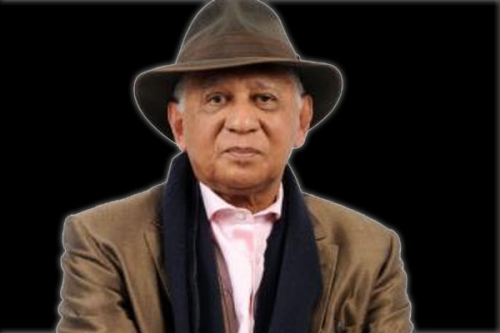

Martin Melkonian

Arménienne

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

A Constantinople, dans le quartier de Beyazid, la famille Handjian échappa aux rafles, déportations et génocide de 1915-1916. Mais, en 1926, il fallut tout de même partir, direction Nice, avec pour visas la mention « sans retour » : exit, du balai et ne revenez pas ! En France, une autre page est à écrire. Celle de l’exil.

Victoria n’a pas laissé d’archives, pas d’albums photos. Juste quelques papiers et lettres, « poèmes d’amour entravé » à son fils adressés. Et deux ou trois clichés. Avec ces maigres indices, le « piètre enquêteur », comme s’accable lui-même l’auteur, réussit, et avec quelle force !, à reconstituer le fil ténu d’une existence, cette « précarité de coton hydrophile », le quotidien d’une femme invisible, le courage discret d’une modeste immigrée « de nationalité réfugiée arménienne », successivement « couturière, culottière, petite main finisseuse… ». L’écriture élégante se déploie dans des phrases descriptives et longues, comme pour mieux retenir le souvenir, s’accrocher à l’instant fugace de la remémoration. Les pensées et les commentaires affleurent, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger.

Le fils s’en retourne sur les lieux de Paris où sa mère a travaillé et vécu : ateliers de tailleur, boutiques-ateliers ou l’appartement de Georges, le frère tant aimé qui détourna pourtant l’héritage familial. Et puis il y eut, après le «gourbi » de la rue d’Aubervilliers, cette modeste chambre sans commodités, au 204 rue du Faubourg Saint Martin. C’est là, au milieu de l’indéchiffrable gouaille des faubourgs, que l’exilée porta à bout de bras son foyer, constitué d’un mari trop tôt paralysé et de son unique et anémique rejeton. C’est sur le tard, à 40 ans, en 1947, que Victoria épouse Yervant. Mariage sans amour, rencontre de deux solitudes qui deviendra avec l’arrivée, trois ans plus tard, de l’unique fils, Jiraïr, un couple uni et une famille. Avec si « peu de vocables à sa disposition », Victoria ne parle pas beaucoup. Ou à peine. Elle aime en silence. Elle fait fasse à la vie, en silence. L’amour des siens et le renoncement pour viatique. « Heureusement, songe-t-elle, les sentiments ne se prononcent pas ; n’ont pas d’accent étranger ; ne nécessitent pas une articulation spéciale. Le silence est leur royaume. »

Jiraïr grandit entre deux langues : celle « de l’amour » (le français) et l’autre, « l’arménien de Constantinople-Istanbul », qui s’est infiltrée et chemine mystérieusement en lui. Très tôt le père est paralysé, le gamin souffre d’anémie. Victoria travaille. Victoria soigne. Victoria élève son « fiston prometteur », « la promesse », celle de la réussite scolaire, de l’éducation comme un investissement. « Ne me traîne pas de malheur en malheur » lui écrit-elle un jour. En 1965, grâce à l’association des paralysés de France, la famille obtient un appartement à La Courneuve. Plus tard, veuve et seule, Victoria souhaite revenir sur Paris. « Après tout, elle se sent autant Parisienne que Constantinopolitaine, et serait à même de revendiquer une citoyenneté d’un type particulier combinant géographie et rêverie. Aucune ligne de démarcation n’est tracée en elle. » Victoria referme la parenthèse dans un dernier appartement, au numéro 13 de la rue des Amiraux. La « ressortissante étrangère », née à Constantinople, est enterrée à Avranches, dans la Manche.

Qu’il y a loin entre « le prestige de Beyazid » et la condition d’immigrée à Paris. C’est « la dégringolade des apparences ». Victoria, « épave parmi les épaves » s’est échouée sur « l’île de la pauvreté », dans un quotidien « où le noir l’emporte si souvent ». Pour « atteindre la nuance de vie d’un être particulier », Martin Melkonian privilégie, le concret, le détail physique, les faits. Il s’appuie sur des « miettes » de souvenirs, des bribes d«’arménien de Constantinople-Istanbul, deux ou trois papiers et lettres et pas davantage de photographies. Il y ajoute les lieux d’une vie et les silences bourrés de tendresse d’une mère qui avait fait du renoncement son bouclier. Avec ces maigres indices et son amour pour sa mère aujourd’hui disparue, Martin Melkonian réussit à recomposer le fil fragile d’une vie, ressusciter un être bien réel, ranimer une femme que l’on souhaiterait prendre dans ses bras, avec qui l’on partagerait quelques tiropitakias et autres beureks. Attablés à la terrasse ensoleillée d’un traiteur grec de la rue du Poteau à Paris, on l’écouterait évoquer ses souvenirs, ses « retrouvailles éclairs avec le Bosphore » que sept décennies d’exil n’ont pas réussi à effacer chez cette vieille immigrée qui s’appliqua, sa vie durant, car tel est le lot de l’étranger, à donner le change jusque et y compris sur les photos de famille : « chaque pose ou chaque surpose apparaît avec la marque spéciale de la revanche. De la revanche et du rappel. C’est mieux qu’un « Voilà comment j’aurais dû être ». Peut-être un « Voilà comment je suis restée ». Fidèle à un nous enfermé dans une jarre dormant au fond des eaux du Bosphore. (…) La surpose : une dignité plutôt qu’une vanité ; une endurance plutôt qu’une dignité. Le langage d’une femme d’origine arménienne en terre franque. »

Dans cette évocation délicate, emplie de tendresse, à l’écriture élégante et subtile, Martin Melkonian ne laisse affleurer que de rares commentaires, disposés ici ou là avec discrétion. On est loin du texte d’Ali Magoudi (Un Sujet français, Albin Michel, 2011), reconstitution psychologisante de la figure paternelle et où l’enquêteur-narrateur occupe le terrain. Dans ce long poème d’amour, le fiston s’efface derrière la mère. Arménienne est un très beau texte sur la mémoire et le temps. Sur la perte aussi, née des bifurcations de l’existence, de l’exil, des générations qui passent, d’un fils qui prend le large : « plus j’affiche mon présent, plus je gomme son passé. Mieux dit : mon présent aimanté par un avenir libérateur ne s’accorde plus avec son passé enchaîné. » Récit sur le vieillissement, la solitude comme antichambre de la mort, Arménienne est un long poème d’amour d’un fils à sa mère. « Je ne chasse par l’Arménie ; je l’ignore. Et l’ignorant, je respire ou crois respirer. Je méconnais le redéploiement infini de l’être vers l’origine, cette origine qui tient lieu d’ego. Le lieu par excellence. Le repose-tête ! ».

Maurice Nadeau, 2012, 120 pages, 19,50€

Voici donc le Prix littéraire du Musée de l'immigration 2012 : Henri Lopez, auteur de huit romans et d’un recueil de nouvelles, écrivain confirmé et honoré, homme politique et ambassadeur du Congo en France. Il a coiffé sur la ligne d’arrivée quelques confrères, jeunes dans la carrière ou non, dont le prometteur Sabri Louatah mais aussi Ahmed Kalouaz, Chahdortt Djavann, Sophie Schulze, Carole Zalberg ou encore le tout aussi confirmé Boualem Sansal.

Voici donc le Prix littéraire du Musée de l'immigration 2012 : Henri Lopez, auteur de huit romans et d’un recueil de nouvelles, écrivain confirmé et honoré, homme politique et ambassadeur du Congo en France. Il a coiffé sur la ligne d’arrivée quelques confrères, jeunes dans la carrière ou non, dont le prometteur Sabri Louatah mais aussi Ahmed Kalouaz, Chahdortt Djavann, Sophie Schulze, Carole Zalberg ou encore le tout aussi confirmé Boualem Sansal. La France littéraire grouille de jeunes talents qui viennent redorer le blason des lettres nationales à tout le moins y mettre leur grain de sel, réinventer les genres, bousculer la langue et élargir les horizons. Sans compter que questions horizons, si nos nouvelles plumes (Faïza Guène, Kamel Hajaji, Mabrouck Rachedi, Hafid Aggoune ou Kaoutar Harchi) semblent bien pâlottes dans la basse-cour des gallinacées tricolores, on sait mieux les apprécier au-delà des frontières nationales où elles font rayonner la culture française.

La France littéraire grouille de jeunes talents qui viennent redorer le blason des lettres nationales à tout le moins y mettre leur grain de sel, réinventer les genres, bousculer la langue et élargir les horizons. Sans compter que questions horizons, si nos nouvelles plumes (Faïza Guène, Kamel Hajaji, Mabrouck Rachedi, Hafid Aggoune ou Kaoutar Harchi) semblent bien pâlottes dans la basse-cour des gallinacées tricolores, on sait mieux les apprécier au-delà des frontières nationales où elles font rayonner la culture française. Ce n’est pas sans craintes que l’on aborde un roman avec un titre aussi kitsch. Kabylie Twist… Trop souvent, le clinquant n’augure rien de bon. Et pourtant dès les premières pages, l’appréhension tombe. On découvre une histoire ficelée où se croise une dizaine de personnages et, même si cela patine en cours de route, les ressorts du récit, les émotions transmises, la densité des caractères et des situations très diverses emportent l’adhésion. Kabylie Twist c’est la guerre d‘Algérie avec pour toile de fond les années 60-62 en métropole, le twist, les vinyles et autres yéyés. La nuit et le jour, l’enfer et le paradis séparés par une mer, un gouffre pour une génération d’appelés. C’est en « métropole » que s’ouvre le roman : un temps et une société parfaitement rendus par les ambiances (Saint-Tropez, la Madrague, B.B.), les dialogues, le vocabulaire... Sylvie, la jeune femme aux allures de Sagan roule en Aston Martin rouge, les cheveux au vent. Richard, alias Ricky Drums, batteur du groupe les Fury’s, espère enregistrer son premier 45 tours chez Philips. Les deux tourtereaux s’aiment. Mais voilà, feuille de route en poche, Richard doit du jour au lendemain laisser tomber ses illusions et son amour : direction l’Algérie et pas pour y maintenir un peu d’ordre, pas pour de simples « événements » mais pour tomber dans une guerre des plus atroces ; et pas pour quelques semaines, pour vingt-huit mois. Toute une vie pour une génération ! L’essentiel du roman se passe ici, en Algérie, entre les opérations dans le bled et la petite communauté pied noire de Djidjelli (l’actuelle Jijel).

Ce n’est pas sans craintes que l’on aborde un roman avec un titre aussi kitsch. Kabylie Twist… Trop souvent, le clinquant n’augure rien de bon. Et pourtant dès les premières pages, l’appréhension tombe. On découvre une histoire ficelée où se croise une dizaine de personnages et, même si cela patine en cours de route, les ressorts du récit, les émotions transmises, la densité des caractères et des situations très diverses emportent l’adhésion. Kabylie Twist c’est la guerre d‘Algérie avec pour toile de fond les années 60-62 en métropole, le twist, les vinyles et autres yéyés. La nuit et le jour, l’enfer et le paradis séparés par une mer, un gouffre pour une génération d’appelés. C’est en « métropole » que s’ouvre le roman : un temps et une société parfaitement rendus par les ambiances (Saint-Tropez, la Madrague, B.B.), les dialogues, le vocabulaire... Sylvie, la jeune femme aux allures de Sagan roule en Aston Martin rouge, les cheveux au vent. Richard, alias Ricky Drums, batteur du groupe les Fury’s, espère enregistrer son premier 45 tours chez Philips. Les deux tourtereaux s’aiment. Mais voilà, feuille de route en poche, Richard doit du jour au lendemain laisser tomber ses illusions et son amour : direction l’Algérie et pas pour y maintenir un peu d’ordre, pas pour de simples « événements » mais pour tomber dans une guerre des plus atroces ; et pas pour quelques semaines, pour vingt-huit mois. Toute une vie pour une génération ! L’essentiel du roman se passe ici, en Algérie, entre les opérations dans le bled et la petite communauté pied noire de Djidjelli (l’actuelle Jijel). Si 2013 annonçait le centenaire de la naissance d’Albert Camus, 2012 marquait le cinquantenaire de sa disparition et le soixante-dixième anniversaire de la parution du roman l’Etranger. Les éditions Gallimard et Futuropolis se sont associées à cette occasion pour en offrir une édition originale, un beau livre selon la formule consacrée, qui présente deux originalités : le grand format d’abord et un nouveau découpage du célèbre roman et surtout les dessins de l’Argentin José Muñoz qui accompagnent le texte de l’enfant de Belcourt.

Si 2013 annonçait le centenaire de la naissance d’Albert Camus, 2012 marquait le cinquantenaire de sa disparition et le soixante-dixième anniversaire de la parution du roman l’Etranger. Les éditions Gallimard et Futuropolis se sont associées à cette occasion pour en offrir une édition originale, un beau livre selon la formule consacrée, qui présente deux originalités : le grand format d’abord et un nouveau découpage du célèbre roman et surtout les dessins de l’Argentin José Muñoz qui accompagnent le texte de l’enfant de Belcourt. Rachid Santaki est né en 1973 à Saint-Ouen, a grandi à Saint-Denis, c’est sans doute ce qui lui a donné l’énergie nécessaire pour être à la fois entrepreneur, journaliste, scénariste et romancier. Il a signé La petite cité dans la prairie (Bords de l'eau, 2008), Les anges s'habillent en caillera (Moisson rouge, 2011) et Flic Ou Caillera, chez Masque en 2013. En 2014, il signe pas moins de quatre parutions : Putain D'amour (un recueil de textes au Livre De Poche), Business Dans La Cité (Seuil), deux recueils de nouvelles : Gueule De Bois (Gallimard) et Triple XL (Folie d'encre).

Rachid Santaki est né en 1973 à Saint-Ouen, a grandi à Saint-Denis, c’est sans doute ce qui lui a donné l’énergie nécessaire pour être à la fois entrepreneur, journaliste, scénariste et romancier. Il a signé La petite cité dans la prairie (Bords de l'eau, 2008), Les anges s'habillent en caillera (Moisson rouge, 2011) et Flic Ou Caillera, chez Masque en 2013. En 2014, il signe pas moins de quatre parutions : Putain D'amour (un recueil de textes au Livre De Poche), Business Dans La Cité (Seuil), deux recueils de nouvelles : Gueule De Bois (Gallimard) et Triple XL (Folie d'encre). Une longue phrase, sans points. Comme si l’histoire ici racontée n’avait pas cessé de se poursuivre, de progresser dans les méandres d’une ponctuation toujours provisoire, jamais définitive, renouvelée, jusqu’au point d’interrogation final. La phrase pourrait commencer au temps lointain de la colonisation et de la guerre et se poursuivre jusque cinquante ans après, sur les deux rives presque voisines de la Méditerranée. Sylvain Prudhomme évoque la Guerre d’Algérie, la colonisation et ses lendemains, en France et en Algérie, avec beaucoup de finesse, de force et d’audace. Avec originalité aussi. Il y a l’Histoire et il y a la vie des hommes, aussi misérable ou modeste soit-elle. L’histoire ne retient que le rapport du maître à l’esclave. Un rapport de domination qui doit se terminer par la mort de l’un des deux. Ici, au temps de la colonisation, Bahi est au service de Malusci, le petit « indigène » et le grand colon : et bien ces deux là ne s’entretueront pas ! Ils s’aimeront tout au contraire et Malusci échappera plus d’une fois à la mort ! Trois fois miraculé au moins ! Malusci avait peut-être la baraka ! « Le cul borné de nouilles », il bénéficiait aussi de la protection de quelques « amis ». A l’heure où autour de lui les autres Pieds Noirs partent, où les autres fermes de colons brûlent, le petit Bahi tentera bien de prévenir Malusci, de le mettre en garde contre son « aveuglement », son « insouciance, en vain. Brutal et touchant à la fois, « rien ne me fera partir disait-il en me donnant une bourrade comme un père aurait dit à son fils, jamais je ne t’abandonnerai ». Jusqu’au jour où, plus personne ne pourra plus le protéger ; ni Bahi, ni son père, son oncle, le cousin Mohamed ou Kacem, l’un de ses ouvriers préférés. Il n’aura alors plus le choix : il devra partir ou mourir. Des années après, Malusci restait « exempt de reproches et de rancune » au village, chez les Algériens, ce qui n’était pas forcément le cas des autres colons.

Une longue phrase, sans points. Comme si l’histoire ici racontée n’avait pas cessé de se poursuivre, de progresser dans les méandres d’une ponctuation toujours provisoire, jamais définitive, renouvelée, jusqu’au point d’interrogation final. La phrase pourrait commencer au temps lointain de la colonisation et de la guerre et se poursuivre jusque cinquante ans après, sur les deux rives presque voisines de la Méditerranée. Sylvain Prudhomme évoque la Guerre d’Algérie, la colonisation et ses lendemains, en France et en Algérie, avec beaucoup de finesse, de force et d’audace. Avec originalité aussi. Il y a l’Histoire et il y a la vie des hommes, aussi misérable ou modeste soit-elle. L’histoire ne retient que le rapport du maître à l’esclave. Un rapport de domination qui doit se terminer par la mort de l’un des deux. Ici, au temps de la colonisation, Bahi est au service de Malusci, le petit « indigène » et le grand colon : et bien ces deux là ne s’entretueront pas ! Ils s’aimeront tout au contraire et Malusci échappera plus d’une fois à la mort ! Trois fois miraculé au moins ! Malusci avait peut-être la baraka ! « Le cul borné de nouilles », il bénéficiait aussi de la protection de quelques « amis ». A l’heure où autour de lui les autres Pieds Noirs partent, où les autres fermes de colons brûlent, le petit Bahi tentera bien de prévenir Malusci, de le mettre en garde contre son « aveuglement », son « insouciance, en vain. Brutal et touchant à la fois, « rien ne me fera partir disait-il en me donnant une bourrade comme un père aurait dit à son fils, jamais je ne t’abandonnerai ». Jusqu’au jour où, plus personne ne pourra plus le protéger ; ni Bahi, ni son père, son oncle, le cousin Mohamed ou Kacem, l’un de ses ouvriers préférés. Il n’aura alors plus le choix : il devra partir ou mourir. Des années après, Malusci restait « exempt de reproches et de rancune » au village, chez les Algériens, ce qui n’était pas forcément le cas des autres colons. Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé).

Dans ce premier roman que l’on pourrait qualifier d’hybride, Sophie Schulze raconte l’histoire de Walter, jeune allemand immigré en France au lendemain de la Première Guerre mondiale, en émaillant le récit de références et de citations d’Hannah Arendt, Husserl ou Robert Schumann, mêlant petite et grande histoire. Allée 7, rangée 38 tangue entre roman, reportage journalistique et essai (nombreuses et parfois longues citations pour un récit dégraissé). Peut-on écrire qu’il y a des romans d’anciens combattants comme, au temps déjà lointain des « cheveux longs et des idées courtes », la jeunesse acnéique de France se montrait imperméable aux antiennes des anciens qui s’en allaient répétant, ad libitum, ce que fut leur 20 ans héroïque dans le bruit et la fureur des hommes ? Cela est sans doute un peu sévère, mais les premières pages du nouveau roman d’Azouz Begag font penser à d’autres, déjà lues et moult fois encore. Car enfin le livre annonce une semaine de vacances d’un père avec ses filles, une semaine pour se rabibocher et se rassurer après un divorce difficile qui a vu les gamines sembler se détacher de leur géniteur, et lui faire payer sa décision de quitter leur mère. Les filles auraient préféré l’Algérie ensoleillée et chaleureuse des origines quand le père décida, au seul et vague souvenir d’un ami d’enfance, natif du cru mais exilé à Lyon, de louer une maison sur l’île froide et pluvieuse d’Ouessant. Et du coup, pendant que la parentèle traverse le bras de mer qui sépare l’ile du continent, pendant que notre trio s’apprête à débarquer sur cette île exotique, le narrateur, évoque sa jeunesse, l’école et le racisme de ses petits camarades, il se souvient d’un autre temps, celui des voyages d’immigrés entre la France et l’Algérie, en bateau, en famille, aux valises surchargées… On embarque aujourd’hui pour Ouessant et on se retrouve dans les années 60 sur le Ville-de-Marseille ou le Ville-d’Alger en partance pour le bled. Ah ! le bled ! L’épée de Damoclès. La question toujours sans réponse. Le vis-à-vis incontournable, l’évocation de l’autre pays, le pendant à qui il faut, d’une manière ou d’une autre, rendre des comptes, comme s’excuser de lui avoir préféré Madame la France, et pire, un « cul-de-sac » à la majesté de Tipasa, le kouign-amann au khobs eddar (la galette kabyle) de la grand-mère. Voilà pour l’aspect « ancien combattant » de ce roman écrit par un auteur qui, pour avoir les pieds bien ancrés dans le réel, conserve cet « esprit d’enfance » qui toujours ramène vers ce big bang des origines où brille l’astre paternel.

Peut-on écrire qu’il y a des romans d’anciens combattants comme, au temps déjà lointain des « cheveux longs et des idées courtes », la jeunesse acnéique de France se montrait imperméable aux antiennes des anciens qui s’en allaient répétant, ad libitum, ce que fut leur 20 ans héroïque dans le bruit et la fureur des hommes ? Cela est sans doute un peu sévère, mais les premières pages du nouveau roman d’Azouz Begag font penser à d’autres, déjà lues et moult fois encore. Car enfin le livre annonce une semaine de vacances d’un père avec ses filles, une semaine pour se rabibocher et se rassurer après un divorce difficile qui a vu les gamines sembler se détacher de leur géniteur, et lui faire payer sa décision de quitter leur mère. Les filles auraient préféré l’Algérie ensoleillée et chaleureuse des origines quand le père décida, au seul et vague souvenir d’un ami d’enfance, natif du cru mais exilé à Lyon, de louer une maison sur l’île froide et pluvieuse d’Ouessant. Et du coup, pendant que la parentèle traverse le bras de mer qui sépare l’ile du continent, pendant que notre trio s’apprête à débarquer sur cette île exotique, le narrateur, évoque sa jeunesse, l’école et le racisme de ses petits camarades, il se souvient d’un autre temps, celui des voyages d’immigrés entre la France et l’Algérie, en bateau, en famille, aux valises surchargées… On embarque aujourd’hui pour Ouessant et on se retrouve dans les années 60 sur le Ville-de-Marseille ou le Ville-d’Alger en partance pour le bled. Ah ! le bled ! L’épée de Damoclès. La question toujours sans réponse. Le vis-à-vis incontournable, l’évocation de l’autre pays, le pendant à qui il faut, d’une manière ou d’une autre, rendre des comptes, comme s’excuser de lui avoir préféré Madame la France, et pire, un « cul-de-sac » à la majesté de Tipasa, le kouign-amann au khobs eddar (la galette kabyle) de la grand-mère. Voilà pour l’aspect « ancien combattant » de ce roman écrit par un auteur qui, pour avoir les pieds bien ancrés dans le réel, conserve cet « esprit d’enfance » qui toujours ramène vers ce big bang des origines où brille l’astre paternel. Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…

Laura Reeck est professeure de français à l’Allegheny College de Meadville (Pennsylvanie). Elle publie ici son premier ouvrage consacré à quelques écrivains français classés - relégués ? - par la doxa dans le rayon des auteurs « beurs » ou « écrivains de banlieue ». A chacun, elle consacre un chapitre. Elle ne se contente pas d’y analyser les œuvres des uns et des autres mais se livre également à des mises en perspectives théoriques, sociales et biographiques. Elle illustre ainsi, avec rigueur et conviction, la fameuse opinion qui veut que la littérature en dise plus sur nos sociétés et sur leur devenir que nombre de doctes traités, lourdement lestés de statistiques. A l’ère du chiffre-roi, les poètes ne seraient pas tout à fait morts…