Jean-Jacques Schmidt,

Le Livre de l’humour arabe

« On dit à un pique-assiette : « quelle est la sourate que tu préfères dans le Coran ? » Il répondit : « Celle de la Table ! ». « Un sage avait écrit sur la porte de sa maison : « qu’aucun mal n’entre dans ma maison, si Dieu le veut ! » Un autre sage lui dit : « par où entre ta femme ? ! »

« On dit à un pique-assiette : « quelle est la sourate que tu préfères dans le Coran ? » Il répondit : « Celle de la Table ! ». « Un sage avait écrit sur la porte de sa maison : « qu’aucun mal n’entre dans ma maison, si Dieu le veut ! » Un autre sage lui dit : « par où entre ta femme ? ! »

Disons le tout de go, une bonne partie des citations qui constituent ce livre est de cette eau-là. Pas de quoi déclencher une franche hilarité ni même parfois l’esquisse d’un sourire. Pour ne pas être injuste, il convient de préciser que dans ce recueil qui couvre les périodes anté-islamique et celle de la révélation coranique puis celles des dynasties omeyade et abbasside, se glissent quelques perles d’intelligence, de subtilité philosophique, d’irrévérence et aussi quelques grivoiseries. Ainsi : « On dit à ‘Umar Ibn al-Khattab : « Un tel ne connaît pas le mal. » Il répondit : « Alors il risque, plus qu’un autre, d’en être la victime ! ». Et pour l’irrévérence : « Des gens avaient parlé du qyâm [prière de la nuit]. Il y avait chez eux un bédouin. « Est-ce que tu t’adonnes au qyâm, la nuit ? lui demandèrent-ils. – Oui, par Dieu ! répondit-il. – Et que fais-tu ? – Je vais pisser et ensuite je retourne me coucher ! ». Ou encore celle-ci qui ne détonnerait pas chez quelques imams de banlieue par trop ignorants : « On raconte qu’un juriste de la campagne avait voulu être nommé dans un tribunal. Le juge lui ayant demandé s’il savait le Coran par cœur, il répondit : « Oui, et j’ai un magnifique Coran de la main de l’auteur ! ». Côté politique un bon mot peut éviter bien des révoltes : « Mansûr dit à ses capitaines : « Il a dit vrai celui qui a dit : « Affame ton chien, il te suivra ! » Abû l-Abbâs at-Tûsi lui répliqua : « Commandeur des croyants ! Je crains que quelqu’un ne brandisse devant lui un morceau de pain : c’est lui qu’il suivrait et il te laisserait ! ». Enfin, puisque le genre n’est pas absent : « On demanda à Ibn Masawayh : « Quel est celui qui connaît le mieux les maladies du cul ? il répondit : « une vieille « tapette » ! »

En fait, si le livre n’est pas à se tordre mais brille tout de même de bons mots et autres flèches drolatiques, il mérite aussi le détour pour l’érudition de son collecteur (pas moins de sept cents notes placées en fin d’ouvrage) qui rappelle que l’humour varie en fonction des temps et des latitudes : tribal et ironique avant la révélation, il devient avec la délivrance du message divin plus religieux, fraternel pour les musulmans, pinçant pour les autres. À Damas, sous les Omeyaddes, il se fait frondeur et urbain. À Bagdad, dans le « creuset » abbasside, l’humour prend des formes plus cosmopolites, raffinées et littéraires.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, ce recueil donne à lire, une fois de plus, une tradition arabe d’irrévérence, religieuse et politique, de légèreté spirituelle, d’individualisme, de libertinage et de diversité culturelle (même si trop souvent elle se décline sur fond de chauvinisme proprement arabe au mieux empreint de condescendance pour les mondes perse et nord-africain).

A contrario de quelques commentaires (cf. les notes 100 ou 256) par trop révérencieux et prudes de l’auteur, les citations et historiettes par lui rapportées donnent à voir des sociétés, à tout le moins des cercles, bien moins corsetés que le triste tableau auquel voudraient réduire aujourd’hui les sociétés de ce vaste et divers monde dit arabe quelques idéologues barbus et enturbannés du cru et autres esprits chagrins, observateurs extérieurs ceux-là, souvent bien peu au fait des débats en cours et de la profondeur historique et conceptuelle qui les sous-tendent. En picorant ici ou là quelques blagues du livre, le lecteur subodore que ce vaste monde arabe ne se réduit nullement aux dépêches d’agences. En sirotant quelques boissons, même fermentées, il pourrait même approcher ce que René.R.Khawam appelait les « mystères de l’âme arabe » et les « secrets de l’arme qu’elle a toujours privilégiée, et qu’elle continue à l’évidence de privilégier, dès que vient l’heure de passer à l’action : la parole, qui pour elle a toujours prévalu sur le sabre » (1).

(1) Dans l’introduction à Al-Qâsim al-Harîrî, Le Livre des Malins, traduit par René.R.Khawam, éd. Phébus 1992.

Editions Actes-Sud/Sinbad, 2005, 221 pages, 23 euros

« Ça sent différemment dans chaque maison : avec certaines odeurs, on se sent tout seul ; avec d’autres on se sent chez soi. (…) Je ne sais pas ce qui rend l’odeur de chaque maison si différente mais chez nous, ça sent comme être heureux et comme avoir peur ».

« Ça sent différemment dans chaque maison : avec certaines odeurs, on se sent tout seul ; avec d’autres on se sent chez soi. (…) Je ne sais pas ce qui rend l’odeur de chaque maison si différente mais chez nous, ça sent comme être heureux et comme avoir peur ». Sang impur, prix Femina 2004, est écrit dans une langue légère, fluide, à l’oralité enfantine, parfaitement maîtrisée par son auteur qui jamais ne donne dans la fausse naïveté ou la mièvrerie. Ce livre est une réussite qui dit des choses graves et essentielles. De belles choses aussi, de très belles choses.

Sang impur, prix Femina 2004, est écrit dans une langue légère, fluide, à l’oralité enfantine, parfaitement maîtrisée par son auteur qui jamais ne donne dans la fausse naïveté ou la mièvrerie. Ce livre est une réussite qui dit des choses graves et essentielles. De belles choses aussi, de très belles choses. Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages

Londres. Cités du sud de la capitale. Au cœur de la communauté immigrée jamaïcaine. Dans ce magma urbain où le désœuvrement et l'absence de future colle à la peau, émerge la figure de Biscuit. Le jeune ado traîne sa misère entre deal, braquages Marrakech est à la mode. Mais enfin, ce n’est pas parce que cette ville s’est refaite depuis quelques années des couleurs, qu’il faut éviter d’en parler. Certes il y a pas mal de raison pour se détourner du flot des touristes en quête d’exotisme à bon compte, d’émois plus ou moins avouables et de soleil livré en demi-pension autour d’un bassin bien propret. Car Marrakech ne se résume pas à quelques perversions touristiques et autres spéculations immobilières : sous l’ombre de la Koutoubia, les remparts de la ville rouge abritent neuf siècles d’histoire et une société humaine autrement désintéressée et chaleureuse une fois tombé le masque pour touristes.

Marrakech est à la mode. Mais enfin, ce n’est pas parce que cette ville s’est refaite depuis quelques années des couleurs, qu’il faut éviter d’en parler. Certes il y a pas mal de raison pour se détourner du flot des touristes en quête d’exotisme à bon compte, d’émois plus ou moins avouables et de soleil livré en demi-pension autour d’un bassin bien propret. Car Marrakech ne se résume pas à quelques perversions touristiques et autres spéculations immobilières : sous l’ombre de la Koutoubia, les remparts de la ville rouge abritent neuf siècles d’histoire et une société humaine autrement désintéressée et chaleureuse une fois tombé le masque pour touristes. Le lecteur, aidé de Mahi Binebine, déambule dans la vieille cité, croise, ici ou là, le grand-père et le père de l’auteur ou la figure du poète Ben Brahim, marque une pause aux Jardins de l’Agdal pour évoquer la noyade d’un négrillon, s’arrête sous les remparts pour en observer d’étranges traces blanchâtres, ou vérifie si Dar Bellarj, la maison aux cigognes est, comme le dit la rumeur, hantée ou non… Le Palais de Bahia a beau être un des joyaux de la ville, la narrateur du cru aiguise le sens critique du visiteur en contant l’histoire du vizir à l’origine de la demeure : « l’arbitraire de son pouvoir féodal et corrompu dont on traîne encore les boulets, nous a jeté pour une durée indéterminée dans les affres du Moyen-Âge. Oui, j’avais dit (ce que je n’avais pas su dire à mon père) tout le mal que je pensais de ces suzerains qui incarnaient à mes yeux l’arantèle dans laquelle nous nous débattons encore, et qui continuent de faire des émules dans nos villes et nos campagnes ».

Le lecteur, aidé de Mahi Binebine, déambule dans la vieille cité, croise, ici ou là, le grand-père et le père de l’auteur ou la figure du poète Ben Brahim, marque une pause aux Jardins de l’Agdal pour évoquer la noyade d’un négrillon, s’arrête sous les remparts pour en observer d’étranges traces blanchâtres, ou vérifie si Dar Bellarj, la maison aux cigognes est, comme le dit la rumeur, hantée ou non… Le Palais de Bahia a beau être un des joyaux de la ville, la narrateur du cru aiguise le sens critique du visiteur en contant l’histoire du vizir à l’origine de la demeure : « l’arbitraire de son pouvoir féodal et corrompu dont on traîne encore les boulets, nous a jeté pour une durée indéterminée dans les affres du Moyen-Âge. Oui, j’avais dit (ce que je n’avais pas su dire à mon père) tout le mal que je pensais de ces suzerains qui incarnaient à mes yeux l’arantèle dans laquelle nous nous débattons encore, et qui continuent de faire des émules dans nos villes et nos campagnes ». Ils sont quatre. Malgré les jours qui filent, indifférents et inexorables, rapprochant chacun un peu plus de sa destination finale, ce quatuor de vieux os décharnés n’en finit pas de jouer l’éternelle musique de la vie. Au cœur de ce vénérable théâtre de la comédie de l’existence, la mort n’est jamais loin. Pour déjouer l’ennui, pour se donner l’illusion de tenir à distance l’instant fatal, ils meublent leur quotidien d’histoires ressassées, de chicaneries et de blagues, de discussions sans fin sur des sujets futiles ou sérieux, de complicité et de jalousies. Lorsque le temps présent se fait trop rude, les souvenirs deviennent refuges. Chacun a besoin des autres, mais tous sont trop fiers pour l’avouer.

Ils sont quatre. Malgré les jours qui filent, indifférents et inexorables, rapprochant chacun un peu plus de sa destination finale, ce quatuor de vieux os décharnés n’en finit pas de jouer l’éternelle musique de la vie. Au cœur de ce vénérable théâtre de la comédie de l’existence, la mort n’est jamais loin. Pour déjouer l’ennui, pour se donner l’illusion de tenir à distance l’instant fatal, ils meublent leur quotidien d’histoires ressassées, de chicaneries et de blagues, de discussions sans fin sur des sujets futiles ou sérieux, de complicité et de jalousies. Lorsque le temps présent se fait trop rude, les souvenirs deviennent refuges. Chacun a besoin des autres, mais tous sont trop fiers pour l’avouer. Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ».

Avant que les Japonaises ne deviennent en Amérique du Nord objets de fantasmes sexuels (1) ou parures siliconées pour jeunes blacks dans le New Harlem (2), il fut un temps où la communauté nipponne des Etats-Unis était rejetée. Pouvait-on prévoir que ces immigrants américanisés ou en voie de l’être, ces hommes et ces femmes qui, sur les bancs des écoles, commençaient leur journée par le serment d’allégeance et entonnaient des chants à la gloire de leur nouveau pays, allaient être transformés en ennemis par ceux-là même avec qui ils partageaient le quotidien et les promesses du rêve américain ? Tout cela a eu lieu pendant la seconde guerre mondiale. Tandis que Vichy livrait des Juifs français à l’extermination, les Américains parquaient leurs concitoyens originaires du Japon dans des camps d’internement comme ceux de Fort Missoula dans le Montana, Sam Houston dans le Texas, Lordsburg dans le Nouveau-Mexique, le camp de Tule Lake où étaient regroupés « les antiloyalistes » avant d’être rapatriés au Japon, ou encore le camp de Topaz dans l’Utah. Ainsi la France avec les Espagnols républicains, les Juifs ou les Algériens n’a pas le monopole de ces « camps de la honte ». Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature.

Entre 1991 et 2001, Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel faisaient paraître en poche chez Folio une traduction des Mille et une nuits. Les contes présentés par les deux éminents spécialistes ne constituaient qu’une partie du vaste ensemble de ce joyau de la littérature universelle (et pas seulement arabe). Tel était le seul désagrément de cette édition : l’absence de plus de 550 nuits. Ce premier travail préfigurait en fait la parution en 2005 dans la Bibliothèque de la Pléiade du premier des trois tomes d’une édition complète des Mille et une nuits. Le lecteur francophone disposera désormais, et pour la première fois, non seulement de l’ensemble des contes et poèmes du recueil mais aussi de LA référence, indispensable à tout « honnête homme » curieux de littérature. "J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables.

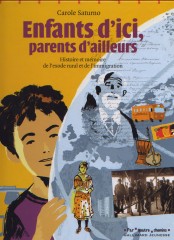

"J'étais ici et personne ne racontera mon histoire". Cette phrase a été gravée sur une pierre, à deux pas des fours crématoires du camp de concentration de Bergen Belsen en Allemagne. En visitant le camp, Luis Sepulveda est resté longtemps devant la terrible inscription. Il a alors vu des dizaines et des dizaines de mains passer et caresser le texte pour éviter que "la poussière de l'oubli" ne la recouvre définitivement. Ces mains appartenaient aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à celles des barbaries militaro-fascistes, nationalistes ou religieuses. "Raconter c'est résister", voilà pourquoi le romancier chilien en écrivant l'histoire de quelques-unes de ces victimes ne restitue pas seulement des mémoires que l'Histoire officielle et souvent oublieuse assassine une seconde fois, il anime et réanime la flamme de la résistance et cette "capacité d'aimer" qui semble être la marque de ces hommes et de ces femmes que la vie a dressé en une barricade inviolable face à la monstruosité de leurs soi-disant semblables. Carole Saturno offre ici, pour la première fois peut-être en publication « jeunesse », une histoire de l’immigration en France et inscrit cette histoire dans la continuité de l’exode rural endogène (breton en fait) de la première moitié du XIXe siècle.

Carole Saturno offre ici, pour la première fois peut-être en publication « jeunesse », une histoire de l’immigration en France et inscrit cette histoire dans la continuité de l’exode rural endogène (breton en fait) de la première moitié du XIXe siècle. Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.

Imaginez. Vous êtes un étudiant fraîchement débarqué aux Etats-unis. Votre physique, votre nom tout en vous rappelle vos origines lointaines. Méditerranée, Afrique du Nord, Algérie... Pourquoi cette fille au prénom peu commun, Sagesse, s’intéresse t-elle à vous ? Toute rencontre renferme sa part mystérieuse, souterraine. Claire Messud, dans son roman La Vie après, offre, à travers une minutieuse introspection familiale, quelques clefs pour suivre Sagesse dans sa quête de liberté, d’émancipation, de paix avec soi même et avec les autres. Pour un observateur, cette attirance de Sagesse pour cet étudiant étranger ne révèle rien. Pas plus d’ailleurs que la présence chez elle d’une reproduction de la baie d’Alger d’avant la guerre. Son sens caché, sa signification possible, n’est accessible qu’à Sagesse... et au lecteur de La Vie après.