Alain Mahé

Histoire de la Grande Kabylie, XIXe – XXe siècles. Anthropologie historique du lien social dans les communautés villageoises

Ce travail sur la Kabylie était attendu depuis des années. Alain Mahé, maître de conférence à l’EHESS, met au service d’une société si mythifiée - tant par les regards extérieurs que par sa perception intérieure - des outils d’analyse et des enseignements tirés des disciplines aussi diverses que la sociologie, l’anthropologie, la philosophie politique, l’histoire. Il y met aussi sa passion pour cette région, les hommes et les femmes qui en sont issus. Une passion qui, malgré la rigueur du propos, affleure et dont on mesure la valeur humaine et morale à la lecture des dédicataires choisis par l’auteur : Belaïd Aït Ali, Mouloud Feraoun, Slimane Azem et Tahar Djaout.

Ce travail sur la Kabylie était attendu depuis des années. Alain Mahé, maître de conférence à l’EHESS, met au service d’une société si mythifiée - tant par les regards extérieurs que par sa perception intérieure - des outils d’analyse et des enseignements tirés des disciplines aussi diverses que la sociologie, l’anthropologie, la philosophie politique, l’histoire. Il y met aussi sa passion pour cette région, les hommes et les femmes qui en sont issus. Une passion qui, malgré la rigueur du propos, affleure et dont on mesure la valeur humaine et morale à la lecture des dédicataires choisis par l’auteur : Belaïd Aït Ali, Mouloud Feraoun, Slimane Azem et Tahar Djaout.

En plaçant au cœur de son travail l’étude du politique et du juridique, A. Mahé renoue avec les problématiques interdisciplinaires des années 70 (et notamment avec des auteurs comme C.Castoriadis ou C.Lefort). Tout en s’appuyant sur ses propres recherches, l’auteur s’arme (parfois pour les contester) d’une quantité impressionnante de travaux dont ceux de Pierre Bourdieu (celui des enquêtes sur la Kabylie et de la sociologie de la connaissance) pour interroger les fondements du lien social en Kabylie, ses permanences, ses évolutions, son affaiblissement voire, ici ou là, sa disparition.

Cette somme qui dès aujourd’hui s’impose comme une référence, remet de l’ordre dans la maison kabyle, balaie avec vigueur les idées reçues et autres fantasmes, présente avec rigueur les cadres structurants, les modes d’organisation et les règles qui président au « vivre ensemble » kabyle.

Alain Mahé commence par brosser ce qu’il nomme une « épure de l’organisation villageoise kabyle » au XIXe siècle et ce avant le choc colonial. Il en dégage quatre « systèmes symboliques » sur lesquels, traditionnellement et historiquement, reposait le lien social en pays kabyle : (1) le code de l’honneur du système vindicatoire ; (2) l’ordre islamique ; (3) l’espace du sacré magico-religieux qu’il convient de bien distinguer du précédent ; (4) l’esprit municipal et le civisme. Il s’agit ici de l’ordre public, cette « personnalité morale spécifique » à chaque village promu par les assemblées villageoises (tajmaat) qui, via des réunions sacralisées et à l’aide des qanuns (règles et sanctions) par elle édictés, en assure la défense de l’intégrité morale ; parfois, en s’opposant aux « systèmes symboliques » rivaux c’est-à-dire à l’honneur profane défendu par les lignages dans le cadre du système vindicatoire ou aux valeurs islamiques.

Avant d’en étudier l’évolution historique depuis la première moitié du XIXe siècle jusqu’à la toute fin des années 90, il a fallu circonscrire cette Grande Kabylie et tenir compte de sa diversité. En fonction de critères objectifs : géographie physique, densité humaine, mode d’habitat, économie (arboriculture, céréaliculture, artisanat, commerce...), A. Mahé distingue plusieurs sous-ensembles régionaux.

Cela posé, l’auteur étudie les conséquences des oppositions militaires, des mesures civiles, administratives, financières, politiques sur le lien social en Kabylie et ses incidences variables sur les quatre systèmes dégagés qui en constituent le substrat. Tout y passe : la conquête militaire, la colonisation rurale, les politiques foncières et fiscales, les différentes politiques juridiques et administratives (depuis les communes de plein exercice et les communes mixtes jusqu’à la réforme communale de 1984 en passant par les centres municipaux des années 30), les retombées de la scolarisation, l’émigration, le réformisme religieux, la montée du nationalisme, la guerre de libération (et ici les politiques de regroupement et de recasement), l’indépendance, la suspicion et le monolithisme du pouvoir algérien, les mobilisations culturelles, le terrorisme, les manipulations politiques...

Il n’est pas possible de rendre compte en quelques lignes de cette somme. Allons directement à l’essentiel : la permanence - sous couvert d’évolutions et de différences régionales - du lien social et de l’institution qui en est la garante, cette fameuse tajmaat ou assemblée de village. Il apparaît alors que le vivre ensemble kabyle repose désormais et quasi exclusivement sur cette institution et sa capacité à pérenniser ce « sens civique ».

Car, au terme de ce long travail, le lecteur constate que les échanges de violence du système vindicatoire qui opposaient les groupes lignagers ont complètement disparu. Le sens de l’honneur traditionnel n’a cessé d’être travaillé, « disqualifié » par moult facteurs historiques et symboliques. La scolarisation, l’émigration, l’insertion dans le mode de production capitaliste mais aussi le vent de la nahda arabe, du réformisme religieux (l’islah) et du nationalisme ont conduit à une « sécularisation » et une « rationalisation des représentations ». Autant de facteurs qui ont concouru à la privatisation de l’honneur (le nif) mais aussi à son déplacement vers la défense de la nation puis de la culture et de la langue berbères.

De même, et toujours selon A.Mahé, l’identité musulmane a également été affectée par cette « sécularisation » mais aussi par une « déclérisation », c’est-à-dire ce processus qui a conduit à « l’abandon des fonctions liées aux cultes du fait de l’extension du salariat ». Quant à la vision mythico-rituelle kabyle, elle aurait complètement disparu de l’espace public à l’exception de pratiques magico-thérapeutiques (visites à des marabouts...) dont l’auteur enregistre tout de même un certain regain.

Demeure donc cet « esprit municipal », c’est-à-dire la pérennité du respect par tous de « la personnalité morale » du village (sa herma). Cet espace sacré, que les qanuns nomment « respect du village », A. Mahé la qualifie de « sacralité laïque ». Non seulement les assemblées politico-sociales villageoises (tajmaat) n’ont jamais cessé de fonctionner mais aussi d’être les gardiennes jalouses de la réalité du pouvoir local et de résister à plus d’un siècle de colonisation, à plus de trente ans d’un régime FLN hostile et, aujourd’hui encore, aux remous politiques et au terrorisme islamique. Mieux encore, il ne s’agit nullement de la survivance d’un quelconque archaïsme - comme certains commentateurs se sont empressés de le prétendre pour mieux disqualifier le mouvement des archs né en Kabylie en 2000. Pour A. Mahé, cette pérennité est manifeste là où justement les communautés villageoises sont parmi les plus dynamiques, celles où l’immigration a été la plus nombreuse et la scolarisation en français la plus profonde, celles où a pu pénétrer une culture politique et syndicale moderne. Pérennes, ces assemblées se sont aussi montrées capables, là où les conditions socio-historiques le permettaient, de s’adapter au temps et de remettre en question des principes millénaires. Ainsi certaines assemblées rompent-elles avec la règle de l’unanimisme dans les prises de décision et acceptent-elles le principe majoritaire - et donc l’expression en son sein, c’est-à-dire au sein du village, d’une opposition. De même, à partir de ce que l’auteur appelle « une désintrication du religieux et du politique dans les affaires municipales », concomitante d’une affirmation plus forte encore des valeurs communautaires profanes, il serait donné d’observer « la délimitation d’un espace privé sur lequel l’assemblée villageoise se refuse d’intervenir ». Enfin, comment parler d’archaïsme quand cette assemblée se montre capable d’intégrer ou de travailler en partenariat avec les jeunes du village souvent organisés eux-mêmes en association où, souligne l’auteur, figurent en moyenne près d’un tiers de jeunes filles ?

A. Mahé offre une analyse solide, et surtout un cadre de discussion - voire de contestation - reposant sur des faits historiques avérés et des objets socio-anthropologiques indiscutables. Ainsi et peut-être en aura-t-on enfin terminé avec les approximations et surtout les discussions où l’idéologique prime sur la confrontation d’arguments tirés d’analyses scientifiques à tout le moins sérieuses et crédibles (nous pensons notamment aux pages consacrées aux années récentes et donc à la confrontation FFS/RCD, aux manipulations du pouvoirs et aux campagnes de désinformation en tout genre).

Ce travail remarquable permet d’expliquer nombre d’événements récents et notamment cet atypisme électoral de la Kabylie, son opposition au pouvoir central, sa propension laïciste et démocratique, voire les oppositions politiques qui la traversent. Point de « mythe kabyle » ici mais une analyse rigoureuse des évolutions internes à cette société - que l’on imagine remonter loin dans l’histoire - et la mise à nue d’une conscience de soi héritée elle aussi de siècles d’histoire, de confrontation, de résistance mais aussi d’acculturation à des envahisseurs divers et nombreux. C’est peut-être bien cette conscience de soi qui fait encore défaut à l’Algérie.

1. – A noter que le thème du séminaire qu’animera Alain Mahé à l’EHESS, en 2009-2010, porte justement sur l’ « ethnographie des comités de village dans la Kabylie contemporaine ».

Édition Bouchène, 2001, 41,16 euros, 650 pages

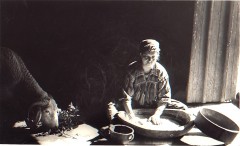

(Photo Ali Marok, in La Kabylie, Ali Marok et Tahar Djaout, éd. Paris-Méditerranée)

Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur.

Abü l-‘Atâhiya est né pauvre, en 748, à Kufa, capitale intellectuelle de renommée. Après une vie de débauche partagée entre sa ville natale, les cabarets de Hira ou les faubourgs de Bagdad fondée en 762, l’homme se repent et retourne en religion. La « trajectoire » existentielle est connue. Ils ne sont pas rares, aujourd’hui encore ceux qui, après une vie bien remplie, se rachètent une conduite avant de comparaître devant le Très Haut... Le basculement d’ Abü l-‘Atâhiya survint quelque vingt-cinq années avant sa mort en 825. Oubliés alors les poésies de jeunesse, libertines, bachiques ou satiriques et autres panégyriques. D’ailleurs, à la différence de la prose également bachique et libertine d’Abu Nuwas, son contemporain (747-815) originaire de Bassorah, elles ne nous sont pas parvenues, peut-être ont-elles été détruites par leur auteur. Comme les apparences peuvent être trompeuses. Kazuo Ishiguro n’est pas japonais ! non il est anglais. Et n’allez pas prétendre le contraire ou simplement émettre quelques doutes cela risquerait de le fâcher. Mieux ! Kazuo Ishiguro est un respectable et fidèle sujet de qui vous savez. Point à la ligne! Point d’ambiguïté non plus et nos « grenouilles » de bénitier républicain seraient bien inspirées d’en tirer quelques leçons avant de chercher à refourguer des certificats d’onction républicaine à des Français aux origines qu’ils estiment par trop douteuses.

Comme les apparences peuvent être trompeuses. Kazuo Ishiguro n’est pas japonais ! non il est anglais. Et n’allez pas prétendre le contraire ou simplement émettre quelques doutes cela risquerait de le fâcher. Mieux ! Kazuo Ishiguro est un respectable et fidèle sujet de qui vous savez. Point à la ligne! Point d’ambiguïté non plus et nos « grenouilles » de bénitier républicain seraient bien inspirées d’en tirer quelques leçons avant de chercher à refourguer des certificats d’onction républicaine à des Français aux origines qu’ils estiment par trop douteuses. Le propre d’un grand livre est de se prêter à une diversité de lectures et autant d’interprétations, d’ouvrir autant de perspectives et d’horizons qu’il y a de lecteurs (ou presque...) de ne jamais fermer la porte des possibles. Tassadit Imache écrivait : « une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire (...) » (1). Il faut avoir vécu dans sa chair – et pas seulement intellectuellement – la singularité de la relativité pour s’atteler à un tel travail. Tassadit Imache est une française aux origines algériennes. Kazuo Ishiguro est un Anglais aux origines japonaises. Seul un tel écrivain a pu concevoir, porter et finalement coucher sur le papier un tel livre. Pas seulement pour la sensibilité anti-coloniale qui s’y dégage et la dénonciation des agissements occidentaux. Pas plus du reste à cause de cet étrange et presque inconsistant personnage, Christopher Bank, qui, après avoir parfaitement assimilé, imité les us et les coutumes britanniques, ne parvient pourtant pas à se fondre dans l’univers de l’indifférencié. Peut-être alors est-ce lié à tous ces orphelins présents dans cette histoire : Christopher bien sûr, mais aussi Sarah Hemmings, la seule femme qui croisera son existence, Jennifer, la jeune enfant par lui adopté ou encore cette petite chinoise retrouvée dans les décombres d’une maison bombardée par les Japonais. N’est-on pas en droit d’y déceler une parabole ? Celle de la quête, veine et irréelle, des origines. Ici des parents, ailleurs d’une culture ou d’un pays. Reste aussi cette enfance à Shanghai, dans une ville où grouillent les nationalités, les langues et les cultures. Cette enfance Christopher l’a partagé avec son camarade japonais, Akira. Tous deux sont des « chiens bâtards », des enfants « mélangés » qui pourraient rendre les hommes « moins méchants les uns avec les autres »... à moins qu’ils ne tiennent trop à leurs appartenances, à leurs certitudes, à leurs apparences de vérités.

Le propre d’un grand livre est de se prêter à une diversité de lectures et autant d’interprétations, d’ouvrir autant de perspectives et d’horizons qu’il y a de lecteurs (ou presque...) de ne jamais fermer la porte des possibles. Tassadit Imache écrivait : « une tâche impossible m’occupe : sculpter la phrase qui contiendra une chose sans avoir voué au néant son contraire (...) » (1). Il faut avoir vécu dans sa chair – et pas seulement intellectuellement – la singularité de la relativité pour s’atteler à un tel travail. Tassadit Imache est une française aux origines algériennes. Kazuo Ishiguro est un Anglais aux origines japonaises. Seul un tel écrivain a pu concevoir, porter et finalement coucher sur le papier un tel livre. Pas seulement pour la sensibilité anti-coloniale qui s’y dégage et la dénonciation des agissements occidentaux. Pas plus du reste à cause de cet étrange et presque inconsistant personnage, Christopher Bank, qui, après avoir parfaitement assimilé, imité les us et les coutumes britanniques, ne parvient pourtant pas à se fondre dans l’univers de l’indifférencié. Peut-être alors est-ce lié à tous ces orphelins présents dans cette histoire : Christopher bien sûr, mais aussi Sarah Hemmings, la seule femme qui croisera son existence, Jennifer, la jeune enfant par lui adopté ou encore cette petite chinoise retrouvée dans les décombres d’une maison bombardée par les Japonais. N’est-on pas en droit d’y déceler une parabole ? Celle de la quête, veine et irréelle, des origines. Ici des parents, ailleurs d’une culture ou d’un pays. Reste aussi cette enfance à Shanghai, dans une ville où grouillent les nationalités, les langues et les cultures. Cette enfance Christopher l’a partagé avec son camarade japonais, Akira. Tous deux sont des « chiens bâtards », des enfants « mélangés » qui pourraient rendre les hommes « moins méchants les uns avec les autres »... à moins qu’ils ne tiennent trop à leurs appartenances, à leurs certitudes, à leurs apparences de vérités. Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins !

Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins ! « On devient haineux envers soi quand on ne trouve pas l’issue » écrit Saïd Mohamed, poète et écrivain rescapé de la DASS. Il signe la quatrième partie de son récit autobiographique qui montre comment un gosse placé à l’intersection du quart-monde social, par la branche maternelle et normande, et de l’immigration, par le père marocain, va se coltiner avec la réalité et la mémoire familiale pour trouver « une » issue à défaut de trouver « l’issue ». Saïd Mohamed mène un double travail : travail d’introspection et charge contre une société inhumaine malgré le trompe-l’œil formé par une fine et fragile pellicule civilisationnelle.

« On devient haineux envers soi quand on ne trouve pas l’issue » écrit Saïd Mohamed, poète et écrivain rescapé de la DASS. Il signe la quatrième partie de son récit autobiographique qui montre comment un gosse placé à l’intersection du quart-monde social, par la branche maternelle et normande, et de l’immigration, par le père marocain, va se coltiner avec la réalité et la mémoire familiale pour trouver « une » issue à défaut de trouver « l’issue ». Saïd Mohamed mène un double travail : travail d’introspection et charge contre une société inhumaine malgré le trompe-l’œil formé par une fine et fragile pellicule civilisationnelle. Pourquoi d’ailleurs faudrait-il encore se faire des illusions ? « Rien n’est sérieux quand tu prévois le pire. Te reste plus qu’à assister au spectacle ». Voilà sans doute qui est autrement édifiant que les bouillies à l’eau de rose déversées à longueur de prime-time sur nos chères têtes blondes. Ou brunes. En fait de plus en plus métissées.

Pourquoi d’ailleurs faudrait-il encore se faire des illusions ? « Rien n’est sérieux quand tu prévois le pire. Te reste plus qu’à assister au spectacle ». Voilà sans doute qui est autrement édifiant que les bouillies à l’eau de rose déversées à longueur de prime-time sur nos chères têtes blondes. Ou brunes. En fait de plus en plus métissées. Après La Honte sur nous, gratifié en son temps du prix Beur FM, Saïd Mohamed poursuit ici son récit-témoignage. Sans doute, l’homme n’est-il pas si vieux pour se livrer à l’exercice de la rédaction des mémoires, mais enfin, accordons lui qu’il fait partie de cette catégorie de citoyen que la vie - la société - n’a pas épargné. Et puis, à l’heure où la littérature accueille et chérit les réfractaires au confessionnal, les récalcitrants du divan et autres épinglés des prétoires, qui peut encore et sérieusement prétendre qu’il existerait un âge pour écrire son autobiographie ?

Après La Honte sur nous, gratifié en son temps du prix Beur FM, Saïd Mohamed poursuit ici son récit-témoignage. Sans doute, l’homme n’est-il pas si vieux pour se livrer à l’exercice de la rédaction des mémoires, mais enfin, accordons lui qu’il fait partie de cette catégorie de citoyen que la vie - la société - n’a pas épargné. Et puis, à l’heure où la littérature accueille et chérit les réfractaires au confessionnal, les récalcitrants du divan et autres épinglés des prétoires, qui peut encore et sérieusement prétendre qu’il existerait un âge pour écrire son autobiographie ? Ici, la « surprise » s’appelle Lola. Elle est infirmière (cela donne droit à quelques pages décapantes sur l’univers des urgences). Elle est belle, plantureuse, tendre et sensuelle. L’idylle - qui n’a rien de chaste ! - coule des jours heureux. La belle-famille feint d’accepter cet amant sans vraie situation et aux origines douteuses. Tout basculera pourtant. Lola veut un enfant. « On n’échappe pas à son passé. Il vous rappelle à l’ordre » écrit Saïd Mohamed. Le rescapé de la Ddass, le rejeton d’une famille bancale où les relations brillaient plus par leur violence que par la tendresse, n’est pas prêt. La dégradation des rapports avec Lola lui devient insupportable. Il se transforme en une loque, avachie, sans repère ni volonté, tantôt soumise, tantôt violente. La rupture est inévitable. Suicidaire, il est à deux doigts d’y laisser la peau.

Ici, la « surprise » s’appelle Lola. Elle est infirmière (cela donne droit à quelques pages décapantes sur l’univers des urgences). Elle est belle, plantureuse, tendre et sensuelle. L’idylle - qui n’a rien de chaste ! - coule des jours heureux. La belle-famille feint d’accepter cet amant sans vraie situation et aux origines douteuses. Tout basculera pourtant. Lola veut un enfant. « On n’échappe pas à son passé. Il vous rappelle à l’ordre » écrit Saïd Mohamed. Le rescapé de la Ddass, le rejeton d’une famille bancale où les relations brillaient plus par leur violence que par la tendresse, n’est pas prêt. La dégradation des rapports avec Lola lui devient insupportable. Il se transforme en une loque, avachie, sans repère ni volonté, tantôt soumise, tantôt violente. La rupture est inévitable. Suicidaire, il est à deux doigts d’y laisser la peau. Saïd Mohamed a publié depuis 1986 une dizaine de recueils de poésie et, après un premier roman paru en 1997 au Maroc (1), il poursuit le récit de sa vie, la description des lieux et des rencontres qui ont constitué son univers. Dans La Honte sur nous, qui a reçu le Prix Beur FM, les phrases, courtes, incisives, rageuses défilent telles des rafales de mitraillettes. Le style, cru, à l’adjectif rare, claque.

Saïd Mohamed a publié depuis 1986 une dizaine de recueils de poésie et, après un premier roman paru en 1997 au Maroc (1), il poursuit le récit de sa vie, la description des lieux et des rencontres qui ont constitué son univers. Dans La Honte sur nous, qui a reçu le Prix Beur FM, les phrases, courtes, incisives, rageuses défilent telles des rafales de mitraillettes. Le style, cru, à l’adjectif rare, claque. Avec le même réalisme, la même brutalité, il rapporte l’histoire, la sordide et terrible histoire familiale. Pas de pleurnicherie ici. Les choses sont ce qu’elles sont et il faudra bien faire avec. Faire avec une mère détestée par son propre père qui lui avait prédit « qu’elle crèverait comme une chienne »

Avec le même réalisme, la même brutalité, il rapporte l’histoire, la sordide et terrible histoire familiale. Pas de pleurnicherie ici. Les choses sont ce qu’elles sont et il faudra bien faire avec. Faire avec une mère détestée par son propre père qui lui avait prédit « qu’elle crèverait comme une chienne » Que le titre ne trompe pas : il ne s’agissait nullement ici d'une provocation ou d'un propos visant à substituer à la loi de la République les règles de la charia. L'auteur, qui était alors le leader du groupe de rap NAP (New African Poets), avant de devenir qui l’on sait, délivrait déjà un message vantant les mérites de l'amour et de l'universalité.

Que le titre ne trompe pas : il ne s’agissait nullement ici d'une provocation ou d'un propos visant à substituer à la loi de la République les règles de la charia. L'auteur, qui était alors le leader du groupe de rap NAP (New African Poets), avant de devenir qui l’on sait, délivrait déjà un message vantant les mérites de l'amour et de l'universalité. Est-il possible de construire une vie sur le mensonge, le non-dit et l’oubli ? Les origines, l’histoire familiale ne finissent-elles pas, un jour ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, par rattraper celui qui, par une pirouette faite à la mémoire, s’imaginait débarrassé de la glèbe qui entravait son envol. Les ruptures dans les trajectoires de l’existence existent, souvent elles ne se font pas sans devoir en supporter le poids, un poids parfois écrasant. Le poids du doute. Le poids de la culpabilité.

Est-il possible de construire une vie sur le mensonge, le non-dit et l’oubli ? Les origines, l’histoire familiale ne finissent-elles pas, un jour ou l’autre, d’une façon ou d’une autre, par rattraper celui qui, par une pirouette faite à la mémoire, s’imaginait débarrassé de la glèbe qui entravait son envol. Les ruptures dans les trajectoires de l’existence existent, souvent elles ne se font pas sans devoir en supporter le poids, un poids parfois écrasant. Le poids du doute. Le poids de la culpabilité. Magali Morsy profita de sa retraite pour enfin goûter à une délectable passion sans doute peu avouable dans les doctes cercles professoraux qui ont été les siens : le couscous. Cette ancienne universitaire, spécialiste du Maroc à qui l’on doit notamment Les Ahansala, examen du rôle historique d’une famille maraboutique de l’Atlas marocain (1972) ou Les Femmes du Prophètes (1989) donne ici cinquante deux recettes de couscous glanées au hasard de la vie et des rencontres. Le livre de recettes est accompagné d'un fascicule présentant l'histoire de ce plat, son évolution au cours des siècles et sa place, centrale, dans le quotidien nord africain.

Magali Morsy profita de sa retraite pour enfin goûter à une délectable passion sans doute peu avouable dans les doctes cercles professoraux qui ont été les siens : le couscous. Cette ancienne universitaire, spécialiste du Maroc à qui l’on doit notamment Les Ahansala, examen du rôle historique d’une famille maraboutique de l’Atlas marocain (1972) ou Les Femmes du Prophètes (1989) donne ici cinquante deux recettes de couscous glanées au hasard de la vie et des rencontres. Le livre de recettes est accompagné d'un fascicule présentant l'histoire de ce plat, son évolution au cours des siècles et sa place, centrale, dans le quotidien nord africain.