Albert Cossery

Coffret comprenant huit titres : Les Hommes oubliés de Dieu, La Maison de la mort certaine, Les Fainéants dans la vallée fertile, Mendiants et orgueilleux, La Violence et la dérision, Un Complot de saltimbanques, Une Ambition dans le désert, Les Couleurs de l’infamie)

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Cette fois, c’est la rentrée ! Aussi comme antidote aux couleuvres (idéologiques) et autres fumisteries qu’on veut et qu’on voudra nous faire avaler à longueur de communiqués officiels et pompeux, il faut se procurer cette intégrale de l’œuvre d’Albert Cossery, réunie ici en coffret. Se la procurer et la laisser, une année entière sur sa table de chevet pour, chaque soir, s’en nourrir, se purifier l’esprit, s’éclaircir le regard et se rire du spectacle du monde.

Depuis 1940, année où paraît aux USA à l’initiative d’Henry Miller, Les Hommes oubliés de Dieu, jusqu'à sa mort, en juin 2008, l’écrivain égyptien, « installé » depuis 1945 dans le même hôtel parisien de Saint Germain, n’aura publié que sept romans et un recueil de nouvelles. Constant et conséquent, Cossery a été le sémillant et indémodable pourfendeur de la société moderne et de ses travers marchands qui ne sont pas peu dans la vaste entreprise d’abrutissement généralisée dont nous sommes, à bien le lire, les victimes plus ou moins consentantes.

Ses livres présentent, toujours sur le mode du divertissement, l’éternel spectacle de la folie des hommes. Ils raillent avec détachement l’ « imposture universelle » qui sert à masquer que « le seul moteur de l’humanité est le vol et l’escroquerie ».

Aucune description longue et inutile n’encombre le récit au style dégraissé et où chaque mot est pesé. Les dialogues, dépouillés de toutes circonlocutions assommantes, vont à l’essentiel. L’adjectif, persifleur et sans illusion, aide à l’élégance du texte qui est peut-être la plus caractéristique des qualités de cet écrivain un brin dandy.

A.Cossery décrit le peuple de la capitale égyptienne qui, au fond de ruelles misérables et faiblement éclairées, subit le joug de l’oppression symbolisée avec morgue et bêtise par l’un des plus fidèles agents de l’hypocrisie : le policier. Mais le propos est bien universel : « il fallait être un débile mental pour croire qu’il se passait ailleurs des choses prépondérantes. La seule diversité était celle du langage ; c’étaient partout les mêmes imbéciles, les mêmes salopards et les mêmes putains qui s’exprimaient dans des langues différentes (...) ».

La misère ne supporte ni lyrisme ni fausse compassion lénifiante. D’ailleurs, elle ne parvient pas à éteindre le goût pour le bonheur des déshérités. El Kordi, le révolutionnaire de pacotille de Mendiants et orgueilleux, recherche un « peuple à sa mesure : triste et animé de passions vengeresses ». À la place, il découvre « une faculté de joie si intense, une volonté si évidente de bonheur et de sécurité, qu’il en arrivait à penser qu’il était le seul homme infortuné de la terre. Où était donc le malheur ? Où étaient les ravages de l’oppression ? On eût dit que toutes les images qu’il se forgeait au sujet de cette misère reculaient dans le néant comme des phantasmes engendrés par le sommeil ».

À l’humanité des quartiers populaires s’oppose la froideur de la ville européenne où un mode de vie ancien, simple et débonnaire laisse la place à l’agitation vaine et perpétuelle des us modernes. À la vanité du surmenage professionnel, mieux vaut les bienfaits du sommeil et un savoir-vivre devenu rare : « le comble de l’opulence et de la générosité » ? : « une boutique vide pour y recevoir les amis et leur offrir le café ».

Cossery fait l’éloge de la paresse, mais ses personnages ne sont pas des oisifs. La ville, les cafés, les terrasses, les bordels sont des lieux de prédilection pour se délecter et réfléchir au spectacle de leurs semblables. Cette observation plaisante est édifiante. Son enseignement, simple et lumineux, « rejette dans le néant, comme trompeuses et apocryphes, toutes les valeurs admises par une multitude d’esclaves ». Cossery déconstruit une à une pour mieux les remodeler les valeurs morales dont nous sommes pétris : dignité, respect, honneur, vérité, mensonge... Ils bousculent pour mieux les fouler les considérations - d’autant mieux partagées qu’elles semblent frappées du coin bon sens - sur le rôle de l’école, de l’instruction, de la presse et des intellectuels, sur l’appréciation du vol et même du meurtre.

Tout cela ne serait que « pernicieuse désinformation » déversée à gros tirage à seule fin de masquer le mensonge universelle qui voit des hommes en réduire d’autres à l’esclavage.

Cossery serait-il un dangereux révolutionnaire ? Trop facile et trop simple ! Trop sérieux et trop ennuyeux aussi. À l’image de Taher dans Violence et dérision, « le révolutionnaire est plus prisonnier que dans une cellule, car les mythes sur lesquels il fonde son action sont les mêmes dont use l’adversaire ; ils pullulent et l’enserrent de toutes parts, plus opaques que des murailles ». Or, ce n’est que l’importance que l’on prête aux puissants qui les rendent importants et sérieux. Sans cela, ils se révèleraient pour ce qu’ils sont : des « imposteurs ».

« À un tyran mort, je préfère un tyran ridiculisé » dit Gohar dans Violence et dérision. Cette dérision est au cœur de la pensée d’Albert Cossery. Il n’y a qu’à ouvrir un journal pour chaque jour se divertir des « scandales financiers » des « guerres civiles » et autres « assassinats politiques ». Mais, pour se débarrasser des chaînes et des prisons dorées, il ne sert à rien d’abattre le tyran pour lui en substituer un autre : « la mort du tyran ne signifie pas la fin de la tyrannie ».

Seule une philosophie du dénuement et du détachement joyeux pour les biens matériels permet d’échapper à l’abrutissement de la société moderne et à la « débilité mentale généralisée ». « Là où il n’y avait rien, la tempête se déchaînait en vain. L’invulnérabilité de Gohar était dans ce dénuement total ; il n’offrait aucune prise aux dévastations ».

Albert Cossery propose, sans jamais chercher à l’imposer une éthique « tolérante et joyeuse ». « Flamboyante » aussi : « l’univers n’était pas absurde, il était seulement régi par la plus abominable bande de gredins qui eût jamais souillé le sol de la planète. En vérité, ce monde était d’une cruelle simplicité, mais les grands penseurs à qui était dévolue la tâche de l’expliquer aux profanes ne pouvaient l’accepter tel quel, de peur d’être taxés d’esprits primaires ».

Comme la révolte à sa part dans cette éthique, il faut apprendre à se révolter sans haine, en récusant toute violence « puisque aucune violence ne viendra à bout de ce monde de bouffons ».

Et d’abord, si la seule vraie valeur se mesure à « la quantité de joie contenue dans chaque être », « le seul temps précieux est celui que l’homme consacre à la réflexion. C’est une des vérités indécentes qu’abominent les marchands d’esclaves ».

À l’instar de l’inspecteur Nour El Din vis-à-vis du cynique Gohar, le lecteur subodore que la solution au problème posé par Albert Cossery est fondamentale. Nul n’est obligé de souscrire à l’ensemble de ses opinions émises avec une extraordinaire constance depuis près de soixante-dix ans. Il suffit de rester disponible à une certaine maïeutique. Il y a du Socrate chez cet homme. La vanité d’amélioration en moins et quelques livres en plus.

A un journaliste qui lui demandait « pourquoi écrivez-vous ? », l’écrivain répondit : « pour que quelqu’un qui vient de me lire n’aille pas travailler le lendemain ». Laissez donc cette intégrale sur votre table de chevet. A portée de main…

Edition Joëlle Losfeld, 2000, 62,50 €

- Page 3

-

-

Dits de l’Iman ‘Ali

Dits de l’Iman ‘Ali

Choix, traduction de l’arabe et présentation de Youssef Seddik

Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire.

Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire.

Ce livre réunit les sermons, discours, lettres, aphorismes et maximes d’Ali. D’un point de vue religieux, mais également philosophique, il est considéré par les chiites comme le plus important après le Coran aux côtés des Hadiths.

De l’iman Ali, la mémoire a retenu qu’il s’agit du cousin et du gendre du prophète Mohamed. Les moins oublieux se souviennent du nom de sa femme, Fatima et de leur deux fils Hassan et Hussein au destin aussi tragique que celui de leur père. Premier enfant élevé dans le giron de la religion musulmane, il fut, selon la tradition, de tous les humains, le plus proche du prophète. ‘Ali succéda au troisième calife, Uthman assassiné en 656. Cette succession contestée marque la première grave crise politique de l’islam. « La Grande discorde » voit s’affronter les partisans d‘Ali ou chiites aux parents d’Uthman, menées par Mou’awiya, qui deviendra le cinquième calife et le fondateur de la dynastie des Omeyyades. ‘Ali sera assassiné en janvier 661 à Koufa.

La diversité des sources d’inspirations, des sujets abordés et l’éloquence pourraient surprendre chez cet homme de religion et ce chef militaire « chargé de gloire » que les biographies décrivent comme trapu, bedonnant, chauve, doté d’une longue barbe blanche, ophtalmique, brusque et peu sociable. Peut-être convient-il d’associer cette sensibilité poétique à sa familiarité et à sa connaissance du Coran. Il est également célèbre pour cela. C’est d’ailleurs là que réside une autre singularité chiite par rapport à la Sunna majoritaire qui, selon Y. Seddik, « nous a coupé de la tradition du Coran ».

Si ‘Ali est celui qui a ouvert la voie de l’interprétation, il ne fait pas du livre saint un argument de discussion, un élément de controverse : « Ne leur oppose jamais le Coran. Le Coran a bon dos et multiples facettes... » dit-il à son lieutenant et cousin avant de combattre les Khârijites qui brandissaient des copies du Coran sur des lances. Son domaine est celui de l’herméneutique et certains contemporains seraient bien inspirés de se souvenir de cette recommandation.

Aux côtés des textes circonstanciés - « Le rideau tombera en quatre pans sur la gloire des empires disparus : la perte des principes, l’entêtement à maintenir l’inessentiel, l’élection des vils et la mise à l’écart des plus magnanimes » - voisinent des propos plus généraux et universels : « La plus noble des richesses, c’est l’abandon des convoitises » ou « Trois choses ne sauraient durer : l’argent entre les mains du prodigue, un nuage d’été, et la colère de l’amoureux ».

« La Voix du mieux dire », du moins ce petit recueil de citations, est aussi (surtout ?) une source d’inspiration d’une modernité parfois surprenante. Ainsi en matière d’éducation, ‘Ali avait quelques siècles d’avance sur le fameux poème de Ghalil Gilbran : « Ne modelez pas vos enfants sur vos us. Ils sont faits pour une époque qui n’est pas la vôtre ». Quant aux beaux parleurs qui ne manquent pas, ils ne doivent pas oublier que si « le savoir est un culte », il est lié à « faire ». « Celui qui sait doit agir. Car le savoir ne cesse d’appeler l’acte à venir le rejoindre. Si celui-ci ne répond pas, le savoir s’en va et l’abandonne ».

Modernité encore et toujours du propos dans un temps et une société gagnés par la facilité et la superficialité : « Comment comparer deux actes quand de l’un disparaît le plaisir qui l’a accompagné et n’en reste que les néfastes conséquences et que de l’autre s’oublie la peine et n’en subsiste que le profit ? ». Et enfin face à la débauche de biens dans laquelle nous nous complaisons : « Que tu excèdes ce qui te suffit et te voilà dans une pauvreté sans fin ».

Ce florilège présenté par Youssef Seddik est une mise en bouche. On attend la traduction complète de cette « Voie du mieux dire » de l’iman ‘Ali.

Editions Sindbad/Actes Sud, 115 pages, 12,04 Euros -

L’Enfant du peuple ancien

Anouar Benmalek

L’Enfant du peuple ancien

En 1994, Mehdi Lallaoui publiait un livre et réalisait un documentaire sur les Kabyles du Pacifiques, ces hommes et ces femmes de l’antipode, lointains descendants des révoltés algériens partisans d’El Mokrani et déportés en Nouvelle-Calédonie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les cales qui emportaient ces malheureux, d’autres déportés partageaient leur triste sort : les survivants de la Commune. Cette communauté de destin nouera des liens, parfois solides, entre les enfants de la terre algérienne et ceux du pavé parisien. Ainsi, Aziz ben Cheikh el Haddad, le principal chef de l’insurrection après Mokrani s’est éteint chez Eugène Mourot, un compagnon de déportation qui habitait face au Père-Lachaise à Paris. La solidarité des anciens de la Commune payera le rapatriement du défunt vers son Algérie natale.

En 1994, Mehdi Lallaoui publiait un livre et réalisait un documentaire sur les Kabyles du Pacifiques, ces hommes et ces femmes de l’antipode, lointains descendants des révoltés algériens partisans d’El Mokrani et déportés en Nouvelle-Calédonie au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Dans les cales qui emportaient ces malheureux, d’autres déportés partageaient leur triste sort : les survivants de la Commune. Cette communauté de destin nouera des liens, parfois solides, entre les enfants de la terre algérienne et ceux du pavé parisien. Ainsi, Aziz ben Cheikh el Haddad, le principal chef de l’insurrection après Mokrani s’est éteint chez Eugène Mourot, un compagnon de déportation qui habitait face au Père-Lachaise à Paris. La solidarité des anciens de la Commune payera le rapatriement du défunt vers son Algérie natale.

À partir de cette trame historique, Anouar Benmaleck raconte une autre belle histoire : la rencontre entre Kader et Lislei, tous deux déportés en Nouvelle-Calédonie. Elle n’est pas une “ communeuse ” mais la victime de la répression aveugle des Versaillais. Lui, en revanche, a bien participé à la révolte d’El Mokrani. Son père, avant lui, combattit dans les rangs de l’armée de l’Emir Abdelkader et sera contraint à un autre exil. Avec son géniteur, Kader séjournera douze ans à Damas. Le temps d’apprendre le français chez un couple de pâtissiers - cette langue évoquera toujours chez lui “ la gourmandise ”, “ la grâce et le plaisir ” - et d’être témoin de l’engagement protecteur de l’émir en faveur des chrétiens persécutés. Sur cette action, il a fallu que son père le morigène : “ Crois-tu, petit morveux, que l’Emir permettrait qu’on égorge des femmes et des enfants devant ses yeux, fussent-ils chrétiens ? Il sait mieux que nous ce qui est bon pour notre religion. Ce n’est pas parce qu’on nous a tout volé que nous allons nous comporter comme des chacals et nous réjouir des malheurs de plus désespérés que nous... ”. De son séjour damascène, il rapportera aussi un livre qui ne le quittera jamais et pour lequel il vérifiera toujours la propreté de ses mains avant de l’ouvrir : Le Livre des Chants écrit au Xe siècle par Abul Faraj Isfahani.

Ensemble, Lislei et Kader s’enfuient vers l’Australie. Sur le bateau qui les emporte clandestinement, ils découvrent un enfant captif, Tridarir. Malgré son jeune âge, il a déjà souffert bien plus que ces deux fuyards et bientôt protecteurs, bien plus que l’humanité tout entière : il est le dernier né, le seul survivant, l’unique rescapé du génocide des Aborigènes de Tasmanie. Un génocide monstrueux comme le rapporte l’auteur mais... parfait parce que “ sans mémoire pour les victimes, sans opprobre pour les assassins ” ! Loin du show médiatique des J.O. de l’année 2000 et de la célébration mondiale de l’efficacité des organisateurs australiens, Anouar Benmaleck a dédié son roman à une certaine Truganini... la dernière aborigène de Tasmanie morte en 1876.

Le périple australien des deux adultes en fuite et de l’enfant réservera plus de peines que de joies. Mais leur rencontre sera le prix à payer pour qu’ensemble, ils puissent jouir, même brièvement, du bonheur

“ Bois dans le verre du destin quand il te sert ce qui ressemble au bonheur. Mais pour ce verre où tu trouveras peut-être que funeste calamité, seras-tu prêt à payer le prix exigé ? ” dit Le Livre des Chants. Avec tendresse et humanisme, Anouar Benmaleck imagine l’improbable, le miraculeux. Rappelant les mots du vietnamien Duyên Anh selon qui “ la littérature doit se montrer humaniste. Sinon à force de dénigrer l’homme, on finit par nous en dégoûter ”, A. Benmaleck donne à entendre ce qu’il peut y avoir de meilleur chez les hommes : des paroles d’humanité, à peine audibles, qui s’élèvent tel un contre-chant au tumulte et à la barbarie.

Comme Nassredine, Anna et le petit Jallal Des Amants désunis, son précédent roman, Lislei, Kader et Trid déchirent d’un rayon lumineux le noir de l’Histoire. Cette source de lumière est faible. Le prix à en payer est bien lourd : “ Tu vois Lislei... Trid rit ! Pour la première fois... Toi, moi, on ne vaut pas plus que des épluchures... C’est encore pire pour Trid... Peut-être... ne pouvons-nous ... être complets qu’à trois ? Mais ça, c’est beaucoup de malheur et, si on a de la chance, juste un peu de bonheur ! Le supporterons-nous toujours ? ”. Kader sait bien, lui qui a connu tant de souffrances derrière, que “ le verre du destin ” faut la peine d’être bu.

Edition Pauvert, 2000, 333 pages -

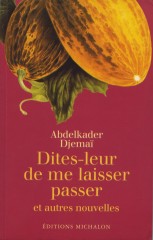

Dites-leur de me laisser passer

Abdelkader Djemaï

Dites-leur de me laisser passer, et autres nouvelles

Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.

Après quatre romans et un essai consacré à Camus, Abdelkader Djemaï publiait ici son premier recueil de nouvelles. Ce nouveau genre ne surprit sans doute pas le lecteur habitué à la concision de l’écrivain oranais.

Djemaï est un malicieux. Son ton, son style sont, à bien des égards, atypiques dans la littérature algérienne des années quatre-vingt dix. Il est le seul à pouvoir décrire les pires horreurs, sans jamais se départir d’un ton serein, calme. Imperturbable, la phrase coule harmonieuse et dégraissée. Avec distance, voire une indifférence feinte, A.Djemai rapporte l’absurdité tragique de la condition humaine.

L’Algérie sert de toile de fond à la plupart des quinze nouvelles de ce recueil. Les violences des dernières années hantent toujours la plume de l’écrivain. « Côté jardin » raconte la fin tragique d’un auteur de théâtre et metteur en scène refroidit par un commando de tueurs alors qu’il peaufinait une scène d’amour.

« Les Prunes », brosse les fatales vicissitudes d’un poseur de bombe indisposé par une consommation excessive de prunes. « Une Drôle de tête » rapporte les déboires et les sueurs froides d’un chauffeur de taxi qui croit transporter dans un sac, laissé en gage de bonne foi par un client désargenté, la tête d’un riche commerçant décapité le matin même.

Avec « Les chevilles », Abdelkader Djemaï revient sur un thème présent dans nombre de ces romans, celui de la décomposition, de la décadence de la ville.

L’Algérie, encore et toujours, mais cette fois A.Djemaï s’attarde sur des maux endémiques qui rongent le pays et ses hommes. L’absurde machisme aux tragiques conséquences dans « La Guêpe » ; la sexualité dans « Une certaine hauteur » et son lot de frustrations, de crainte et de honte qui ne trouve pour expédient que le refuge dans une religion hostile à la gent féminine ; la suspicion dans « L’Accident » où un banal accident de la circulation devient une intrigue politique où baigneraient différents clans du pouvoir ; ou encore avec « Chers Frères, Chères Sœurs », pastiche d’une lettre de remerciement pour l’invitation adressée par les organisateurs d’un congrès politique à... un défunt ! Quand la mémoire algérienne a des ratés…

Avec « Dites-leur de me laisser passer », la nouvelle éponyme de ce recueil, A.Djemaï se glisse dans la peau d’un candidat à l’émigration clandestine. Placé à distance d’un poste frontière, l’homme attend la nuit pour tenter sa chance. « La Balade » permet à l’auteur de promener son œil mi-ironique mi-malicieux sur l’exil et le regard teinté d’exotisme que l’on pose sur ce qui vient d’ailleurs.

Enfin, « La Fugue » la plus longue et peut-être la plus imaginative de ces nouvelles. A.Djemaï y fait, dans une certaine mesure, plus fort qu’Amélie Nothomb. Il remonte dans les souvenirs d’une petite fille âgée de seulement quelques heures.

Après ses trois premiers romans qui forment un triptyque, A. Djemaï s’extraie, du moins sur un plan littéraire, du drame algérien. Il renouvelle le genre et n’entend pas confiner ses écrits aux dix dernières années algériennes. Le mouvement est perceptible chez d’autres auteurs algériens. Les thèmes s’enrichissent, la prise de distance permet des approches innovantes, des tonalités autres. L’écrivain tend à se transformer en romancier. A ce jeu, A. Djemaï a des atouts certains et maîtrise de mieux en mieux son sujet comme le montrent ses nouvelles.

Edition Michalon, 2000, 164 pages

-

Sept mers et treize rivières

Monica Ali

Sept mers et treize rivières

La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Leone Ross, Alex Wheatle, Zazie Smith, Jamel Mahjoub ou Hari Kunzru pour ne citer que les plus récents.

La littérature anglaise ne cesse de s’enrichir de ses auteurs du cru (et qui souvent se revendiquent comme tels) mais dont les origines élargissent les horizons de l’île britannique. Monica Ali a ajouté son nom à la longue et prestigieuse liste des Hanif Kureishi, Kazuo Ishiguro, Leone Ross, Alex Wheatle, Zazie Smith, Jamel Mahjoub ou Hari Kunzru pour ne citer que les plus récents.

Ce premier roman d’une anglaise d’origine bangladaise arrivée en Angleterre à l’âge de trois ans fit un tabac outre-Manche. Non content d’avoir été parmi les meilleures ventes du royaume, il rencontra aussi un succès auprès de la critique et la revue littéraire Granta retint en 2003, à la lecture de son seul manuscrit, Monica Ali parmi sa sélection des vingt meilleurs jeunes auteurs anglais (avec Z.Smith et H.Kunzru et après K.Ishiguro en 1993). Avec un premier tirage de 15 000 exemplaires, son éditeur français espérait sans doute rencontrer un même succès en France, terre pourtant bien plus frileuse quant à voir émerger et reconnaître ses propres auteurs nationaux, enfants de la colonisation ou des migrations internationales (migrations du Sud vers le Nord s’entend…). En 2008, le roman de Monica Ali fut porté à l’écran sous le titre de Rendez-vous à Brick Lane par la réalisatrice Sarah Gavron.

Au centre de Sept mers et treize rivières il y a Nazneen une jeune femme, « livrée à son Destin » dès sa naissance quand on s’aperçoit qu’elle est une enfant mort-née. Nazneen vivra, sans le recours de médecins, par sa seule volonté ou celle de Dieu. À l’âge de vingt ans, elle part en Angleterre rejoindre Chanu de vingt ans son aîné que son père lui a choisi comme époux. Lentement, sur plusieurs années, le lecteur assiste à la progressive émancipation de Nazneen depuis la solitude et les angoisses des premiers temps, alors qu’elle est encore confinée dans un petit appartement, « cette grande boîte pleine de meubles » d’une cité londonienne, jusqu’à la conquête de nouveaux espaces de liberté, pour déboucher sur la maîtrise de son destin. Ce sera son second combat pour renaître à la vie.

Monica Ali est douée pour donner à ses personnages de la substance, de la profondeur, pour représenter des êtres en constante évolution, traversés par des sentiments différents parfois même contradictoires. Ce premier roman est d’abord le très beau portrait d’une femme émigrée et la formidable et précise description des changements que l’exil impose : relation aux autres et à l’espace, découverte d’une langue inconnue, évolution du rapport à la mémoire, à l’enfance, au pays… De l’intérieur, le lecteur suit ses pensées, son regard sur les siens, sur son environnement, ses transformations. Nazneen est une femme douce et sensible, lucide aussi. Partant d’imperceptibles insurrections au quotidien (ménage, lessive, effets de toilette, éducation des enfants…), elle en arrivera à violer les interdits et à transgresser la tradition qui impose à la femme de « prendre son mal en patience », de ne rien attendre de la vie, de ne rien demander, de ne rien espérer. Nazneen lutte avec la dernière énergie pour rester fidèle à cet enseignement maternel. Elle s’en rendra malade. Rien n’y fera, l’appel de la liberté sera plus fort. Sa mère, d’une tout autre façon, y avait aussi répondu.

Chanu n’est pas un mauvais bougre, juste un immigré qui serait passé à côté de sa vie. Il se pique d’être intello et se gausse de ses pareils « incultes ». Chanu est doux et bon avec sa jeune femme. Il aime, parfois avec maladresse, ses deux filles. Mais sans jamais pouvoir maîtriser le cours de son existence. Le réel se dérobe sous ses pieds. Alors Chanu parle, parle, se soûle de mots, de projets sans lendemain, d’illusions. À l’image de son corps qui ne produit que de la corne, des cors, des poils et autres peaux mortes, ses paroles sont vaines. Lui qui ne cesse de vanter la grandeur de sa culture d’origine, insistant sur les méfaits du colonialisme britannique, lui qui bataille pour en transmettre quelques bribes à ces deux filles, ne voit pas que Bibi et Shahana sont devenues anglaises. Il ne voit pas ou refuse de voir que sa femme, avec douceur, sans faire de bruit, change. Il ne voit pas que son ultime projet, rentrer à Dacca avec sa famille, est une dernière illusion. Mais Chanu est un homme blessé et impuissant, il accepte, en conscience, ce « syndrome du retour au pays ».

L’expression est du médecin de la famille : le docteur Azad. Après le temps des vaches maigres et de l’amour partagé avec sa compagne, il connaît, grâce à son travail, le temps de la réussite professionnelle mais aussi celui du désamour conjugal et du fiasco familial miné par le choc des cultures. Sur ce point, la scène où Mme Azad « la rebelle au grand nez » inflige à Chanu qui s’est invité chez le docteur, une réplique, cinglante et sans appel, est un régal. Pour fuir ses propres échecs, l’ami Yazid aime venir chez Nazneen et Chanu y retrouver la chaleur d’une famille, pauvre certes, mais unie.

Chanu conseille à son épouse de ne pas fréquenter Razia. Il lui préfère Mme Islam. Mais cette vieille et en apparence respectable dame, commère et mégère, officine médicinale ambulante, sous couvert d’aide et de financement d’une école coranique, s’enrichit en pratiquant l’usure et, à l’occasion, grâce aux gros bras et à la petite cervelle de ses deux brutes de fils, en rackettant son monde. N’en déplaise à ce pauvre Chanu, Razia sera bien l’amie, la confidente et celle auprès de qui Nazneen trouvera de l’aide. Sur le chemin de l’émancipation, Razia a quelques longueurs d’avance. Toutes deux se tiendront par la main et serreront les coudes.

Il y a du Zola dans ce bouquin, un naturalisme auquel on aurait fort heureusement ajouté une bonne dose d’humour, un brin d’idéalisme et une pointe d’exotisme (culinaire surtout). À travers une incroyable galerie de portraits, Monica Ali dresse avec subtilité et humour, par petites touches, sans jamais alourdir la trame romanesque de son récit, un tableau complet de la cité de Brick Lane : conditions de vie et de travail des immigrés bangladais ; quotidien des femmes, tiraillées entre la pression et les cancans communautaires et leurs aspirations au changement ; jeunes, victimes de la drogue et des trafics en tout genre mais aussi jeunes entrants à l’université ou à Oxford ; rivalités des bandes et autres groupuscules politiques… La propagande et les militants islamistes sont ici raillés (il faut lire le passage franchement hilarant où Monica Ali tourne en dérision une réunion publique des Tigres du Bengale). Cet islam chosifié que représente entre autres ici Karim, un jeune né en Angleterre qui, selon Nazneen, cherche sa place dans le monde, paraît bien terne et sans lendemain devant la simplicité et la profondeur de la croyance de cette femme qualifiée d’« authentique ».

Monica Ali est douée pour donner à ses personnages de la substance, de la profondeur, pour représenter des êtres en constante évolution, fragilisés par des sentiments différents, tiraillés par des aspirations parfois contradictoires. De ce point de vue Chanu, le mari de Nazneen, immigré passé à côté de sa vie, est attachant. Comme l’est aussi le personnage de Karim, empêtré dans ses contradictions et sa quête identitaire.

Le grand mérite de ce livre, caché entre les lignes d’un récit parfaitement maîtrisé, est de n’enfermer aucun des personnages dans un moule rigide, de n’assigner les identités ou les personnalités à aucune résidence close. De rendre à chacun le seul statut qui vaille : celui d’individu à part entière. Pouvait-on attendre autre chose de Monica Ali, fille d’une anglaise et d’un Bangladais ? Monica Ali qui n’appartient à aucune communauté.Edition Belfond 2004, 463 pages, 20,60 euros

-

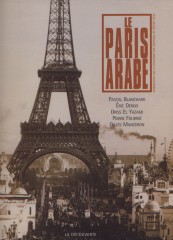

Le Paris arabe

Pascal Blanchard, Eric Deroo, Driss El Yazami, Pierre Fournié, Gilles Manceron

Le Paris arabe

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités.

Construit autour d’une iconographie riche de cinq cents documents (affiches, couvertures de livre, pochettes de disque, « une » de journaux, photographies, cartes postales, publicités…), Le Paris arabe vaut autant par la qualité de ses images que par son texte. Outre les commentaires, brefs et informatifs qui illustrent les photos, chaque chapitre, au nombre de sept, est introduit par une présentation didactique, utile pour situer de manière générale les périodes traitées (du « royaume arabe » aux « paradoxes » des années quatre-vingt-dix en passant par le temps de l’usine ou de la guerre d’Algérie) et en pointer les continuités et les spécificités.

Comme pour Le Paris noir donné il y a de cela deux ans par deux des complices de cette présente édition, le propos ici est d’illustrer le regard de la société française sur l’Autre, entendre l’« Arabe ». Terme générique et réducteur, épithète fourre-tout où pataugent pêle-mêle, l’Egyptien ; le chrétien libanais ; le Berbère, algérien ou marocain ; l’immigrée des trente glorieuses et le richissime cheikh auréolé de pétrodollars ; l’intellectuel du XIXe siècle venu en Europe cherché un compromis entre tradition et modernité ou l’islamiste de la fin du siècle dernier à l’aise dans cette modernité mais menaçant l’Occident de son courroux au nom d’un âge d’or qui aurait illuminé le désert arabique. Sans oublier les jeunes générations, ces « beurs » made in France renvoyés, selon une logique qui fait « les identités meurtrières » (de la nécessité de relire Amin Maalouf), à une improbable « arabité » et/ou « islamité » grâce, semble-t-il, au succès « du plus populaire représentant de la culture arabe en France » à savoir le chanteur Khaled.

Ce Paris arabe est une gageure : faire le grand écart entre les périodes, la diversité des situations et des populations, la multiplicité des enseignements à tirer de ces presque deux cents ans d’histoire des fantasmes et des représentations nés dans l’imaginaire national.

Le livre n’apporte pas vraiment de nouveautés à des publications précédentes qui ont montré, certes avec moins d’illustrations, l’ambiguïté des représentations de l’« Arabe » (voir notamment Histoire coloniale et immigration d’Eric Savarèse). Ambiguïté toute relative car le plateau de la balance penche le plus souvent du mauvais côté… Mais enfin suivons les auteurs pour qui « la perception de l’« Arabe » est depuis longtemps duale. (…) On évolue dans un paradoxe permanent, entre attirance et terreur, admiration et rejet ».

L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…).

L’image vulgarisée montre un « Arabe » cruel, fourbe et paresseux ; dont les traits physiques suscitent crainte et répulsion. De ce point de vue, les horreurs écrites par des hommes politiques, par des journalistes ou des écrivains (Augustin Bernard, Jean Giraudoux, le colonel Paul Azan, Léo Mallet, Léo Le Breton, …) apparaissent plus abjectes que les affiches, cartes postales et autres iconographies. Sur ce même plateau de la balance se déhanchent des almées dans des « déguisements de café-concert », un orientalisme de pacotille, une sensualité de lupanar, et qui satisfont un exotisme encore plus avilissant quand il est prétexte à l’exposition de villages ethniques itinérants, de mises en scène d’un « western colonial » dont Paris figure l’acmé des tournées nationales. Mais ce n’est pas tout ! Après les représentations nées de la guerre d’Algérie, dans les années 70, « une xénophobie de crise s’ajoute au vieux fonds de racisme anti-arabe ». Résultat incroyable, dans cette bonne et douce France à cheval sur deux présidences, entre 1971 et 1977, près de soixante-dix meurtres d’Algériens resteront impunis. Et cela continue ! Selon les auteurs, ce début de millénaire est une fois de plus marquée par « la détérioration de l’image de l’Arabe et de l’islam en France, le progrès des idées racistes principalement dirigées contre les Arabes » (voir les unes des hebdomadaires, les petites phrases des hommes politiques, les nouvelles peurs et les suspicions réinventées avec l’après 11-Septembre…).

Quid a contrario de « l’attirance » et de « l’admiration » ? Oublions le « rêve d’Orient » qui très vite sombrera dans le cauchemar colonial… Reste l’engouement de la Première guerre pour « ces braves et fidèles » tirailleurs et spahis… Engouement pour de la chair à canon et, comme toujours dans l’histoire de l’immigration, pour une force de travail, docile, corvéable et de bon rapport. Mais, en même temps que la France loue à grand renfort d’affiches et de publicités ces courageux soldats venus de l’Empire défendre la mère patrie, les autorités militaires, sur demande du gouvernement, prennent des mesures pour interdire les mariages mixtes (entre « indigènes » et Françaises) jusqu’à exercer des pressions directes sur les familles.

La construction de la Grande Mosquée n’échappe pas à cette logique sournoise qui voit en fait et in petto les autorités françaises instrumentaliser l’islam pour enrayer la montée des nationalismes et mettre en place un contrôle des musulmans en métropole. Avec la création du Service des affaires indigènes nord-africaines installé rue Lecomte, les contrôles s’abattront sur tous les secteurs de la vie de l’immigré (santé, décès, foyers et cafés-hôtels, naturalisation, vie associative…).

Ainsi, même quand le regard se veut « admiratif », à tout le moins reconnaissant, l’ambiguïté n’est jamais loin, les arrière-pensées itou. Idem dans les années cinquante : tandis que la France adule les Ben Barek, les Zaaf, les Mimoun et autres Mouloudji…, le 14 juillet 1953, sept Algériens sont tués dans la manifestation célébrant la concorde républicaine. Papon, déjà préfet, crée la Brigade des agressions et violences et les nationalistes sont surveillés, pourchassés, isolés…

Aujourd’hui, la génération des Zidane et autres Djamel Debbouze serait « sans conteste celle de la fin de la marginalisation des cultures arabes ». Mais, paradoxe des temps nouveaux et en même temps réinvention des ambiguïtés coloniales, Paris « se satisfait de voir [les Français d’origine arabe] se fondre dans la banlieue ». Laissons ici de côté la trop longue question de ce qu’il faudrait entendre pas ces « cultures arabes » pour constater que cet enthousiasme pour ces « vedettes », pour le couscous ou le raï, ne parvient pas à masquer la sous-représentation des Français d’origine algérienne, marocaine et autres dans la classe politique, à des postes de responsabilité économique, sur le devant de la scène publique.

« La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit » dit un proverbe touareg. Ce livre peut contribuer à rompre avec de telles représentations, attitudes et logiques. Le Paris arabe montre que l’histoire de France appartient aussi aux jeunes issus de l’immigration et ce malgré la confiscation des mémoires et les amnésies de nos manuels scolaires, la frilosité des hommes politiques, des « décideurs » économiques et de la société en général.

Les auteurs ouvrent la voie au rétablissement d’autres vérités et mémoires, à commencer par le fait que ce Paris arabe est souvent et principalement un Paris algérien et que dans ce cadre, la composante kabyle y tient une place (humaine, économique, sociale, individuelle, culturelle, sportive…) de premier plan. Une place que l’on discerne à peine. Il fallait le dire, sans esprit polémique et dans le souci de tourner le dos aux globalisations réductrices et par la même aux « identités meurtrières ». D’où qu’elles viennent.

Edition de La Découverte, 2003, 248 pages