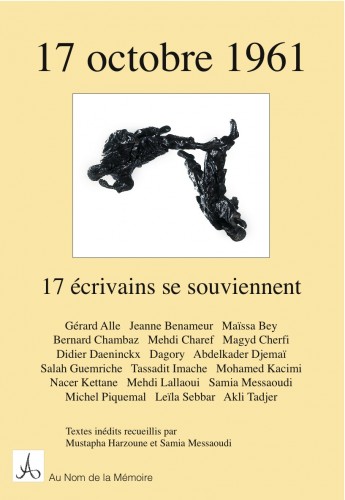

17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent  Il y a cinquante ans, des Algériens et des Algériennes défilèrent dans les rues d’un Paris gris et pluvieux. Ce soir là, le mardi 17 octobre 1961, endimanchés et confiants, ils marchaient pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé par la préfecture de police dirigée alors par un certain Maurice Papon. Obéissant aux consignes musclées des militants du FLN, le peuple algérien de Paris manifestait. La police française, surchauffée par le climat de guerre qui régnait depuis des mois dans la capitale, assurée d’être « couvert » par sa hiérarchie, attendait, impatiente d’en découdre. Sur les ponts, aux sortir des bouches de métro, aux carrefours, les souricières étaient dressées contre l’inoffensive proie. Selon les sources, le nombre des victimes varie de trente à cinquante (Jean Paul Brunet) à plus de trois cents morts (Jean-Luc Einaudi). L'Etat, lui, par son silence, continue à nier des faits clairement établis et empêche, sous couvert de raison d’Etat, de faire toute la lumière sur cette incroyable et meurtrière répression.

Il y a cinquante ans, des Algériens et des Algériennes défilèrent dans les rues d’un Paris gris et pluvieux. Ce soir là, le mardi 17 octobre 1961, endimanchés et confiants, ils marchaient pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé par la préfecture de police dirigée alors par un certain Maurice Papon. Obéissant aux consignes musclées des militants du FLN, le peuple algérien de Paris manifestait. La police française, surchauffée par le climat de guerre qui régnait depuis des mois dans la capitale, assurée d’être « couvert » par sa hiérarchie, attendait, impatiente d’en découdre. Sur les ponts, aux sortir des bouches de métro, aux carrefours, les souricières étaient dressées contre l’inoffensive proie. Selon les sources, le nombre des victimes varie de trente à cinquante (Jean Paul Brunet) à plus de trois cents morts (Jean-Luc Einaudi). L'Etat, lui, par son silence, continue à nier des faits clairement établis et empêche, sous couvert de raison d’Etat, de faire toute la lumière sur cette incroyable et meurtrière répression.

Dans le cadre du cinquantième anniversaire de cette manifestation du 17 octobre 1961, l’association Au nom de la mémoire a pris l’initiative de publier ce livre rassemblant les contributions de 17 écrivains, hommes et femmes, français et algériens, lointains "héritiers" sans testament et porteurs de mémoire. 17 écrivains pour exprimer les résonances, plurielles et ambivalentes, du 17 octobre 1961.

Les mots sont portés ici par des forces protectrices et affectueuses, tantôt fiévreuses, tantôt intimes, poétiques ou nostalgiques. Sans jamais se vautrer dans l’invective vide des robots ou le bréviaire désuet du parfait petit soldat, cette littérature exigeante restitue le quotidien banal et tragique, d’hommes et de femmes ordinaires, brinquebalés par l’Histoire et victimes oubliées de la République ; des deux républiques : ici, un écolier enamouré, là, une petite algérienne de mère française, un policier supporter de l’équipe de football de Reims ou un médecin généraliste en mal de confessions…

Dans ces textes, les hasards des calendriers personnels télescopent les dates et, au 17 octobre 1961 répondent, comme en miroir, la mort d’Henri Michaux, l’annonce du prix Nobel décerné à Albert Camus, l’été 42 ou les « Dégage ! » scandés par d’autres manifestants.

Un déjeuner de famille ou des objets anodins du quotidien - des chaussures, un violon, des lettres d’immigrés… - ouvrent sur un monde, une société. Des vies.

La ville, ses lumières et ses immeubles, ses rues et ses trottoirs mouillés, souillés de rouge sang, défilent au gré des souvenirs et des déambulations : la Seine, omniprésente, le canal Saint-Martin, les ponts, celui de Bezons ou de Neuilly. Le pont Saint-Michel aussi. Le Rex… L’habitacle providentiel d’un taxi ou le fantôme de l’île Seguin, l’usine Renault à Boulogne-Billancourt.

La manifestation du 17 octobre 1961 est à l’origine de la création d’Au nom de la mémoire. Ses promoteurs et animateurs, Mehdi Lallaoui et Samia Messaoudi, sont les enfants de manifestants du 17 octobre 1961. Depuis plus de trente ans, ils s'attachent à la promotion citoyenne des mémoires immigrées mais aussi coloniales, urbaines ou ouvrières. Dans le grand barnum mémoriel, l’association donne à entendre une autre petite musique. En se situant dans le champ du savoir et non dans celui de l'imprécation, elle souhaite participer aux nécessaires évolutions et débats de la société française, contribuer à construire la citoyenneté de demain et lutter contre les discriminations et autres préjugés du moment.

Ces 17 textes, nouvelles ou poèmes, différents et complémentaires, forment un kaléidoscope précieux et lumineux de cette soirée d’automne où des immigrés algériens s’enfonçaient dans la nuit parisienne. 17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent invite aussi à réfléchir sur le sens de ce silence d’Etat, ses effets sur les plus jeunes, sur le vivre ensemble et, à la veille d’un autre cinquantenaire, sur les relations franco-algériennes.

17 octobre 1961, 17 écrivains se souviennent où quand la littérature permet de désenclaver les esprits, les cœurs et les pays.

Édition Au Nom de la mémoire, 2011, 18 €.

LITTERATURE ALGERIENNE - Page 4

-

17 Octobre 1961

-

L’Explication

Y. B.

L’Explication

A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.

A la sortie de L’Explication, le journaliste algérien, Y. B. avait, au moins à deux reprises, défrayé la chronique de son pays. En 1993 d’abord. Alors que Tahar Djaout lutte contre la mort sur son lit d’hôpital, Y. B. décoche l’une de ses flèches assassines contre son confrère. Mal lui en prit. Même si aujourd’hui il plaide l’incompréhension à l’égard de son papier, il devra momentanément quitter le métier. En 1997 ensuite. Chroniqueur au quotidien El Watan, il a, en août, “carte blanche” pour tirer à boulets rouges sur tout ce qui bouge. Il se fera vite remarquer. Ses chroniques finissent, semble-t-il, par exaspérer en haut lieu. Le papier en date du 29 octobre ne passera pas. Après une convocation à la DRS (la Direction du Renseignement et de la Sécurité, l’ex-Sécurité militaire), le 5 novembre, il est appréhendé dans le plus grand secret par trois hommes en civil. Pendant trois jours, le pays sera sans nouvelles de lui. Il réapparaît le 8 novembre dans les locaux de la police. Le 3 décembre 1997, il s’envole pour Paris. Y. B. ambitionne d’expliquer ce qui lui est arrivé et, surtout, de révéler comment et par qui le président Mohamed Boudiaf a été assassiné.

Côté roman, car tel se présente L’Explication, il dénoue les fils d’une intrigue historico-mystique, mettant en scène la vérité, sa vérité, qui n’est pas moins crédible qu’une autre. Mais, dans le contexte dramatique algérien, marqué entre autres par l’opacité et la manipulation, l’intrigue, pourtant passionnante et savante, laisse un malaise certain : pourquoi ce détour romanesque dans un livre qui, pour l’essentiel, est un reportage dans les arcanes du pouvoir algérien ? Sans doute est-ce là la liberté – et le droit le plus absolu – de l’écrivain. Mais que cache ce malin plaisir à brouiller les pistes : une protection de journaliste ? Une provocation ? Voire, comme tout est envisageable en Algérie, une manipulation des services ?

L’intrigue romanesque plonge ses racines dans l’islam. Très exactement en 1090, année qui marque la création de l’ordre des Hashâshine, connu sous le nom de secte des Assassins, qui inventa le terrorisme et l’assassinat de personnalités comme stratégie politique. Cet ordre, selon Y. B., perdurerait encore aujourd’hui en Algérie. Très exactement à Bouteldja, à 50 kilomètres d’Annaba. Une famille présiderait à son destin : les Ben Djedid. Un homme en serait l’imam : Chadli Benjedid soi-même. La secte, transformée entre temps en une zaouïa, aurait un objectif : restaurer le califat des Assassins sur le Maghreb. Y. B. se met aussi en scène : il reste le seul en Algérie, après l’assassinat d’un ami et d’un religieux, à connaître l’existence de cette secte et à en dénoncer les agissements et les desseins : “Si je savais qui était l’Antéchrist, je savais aussi qu’il ne tenait qu’à moi d’être le Messie. Que la bête se manifeste, je l’attendais”. Voilà pour le côté théâtral et romanesque.

Pour le reste, Y. B. place le lecteur au cœur de l’actualité algérienne et y va de ses “révélations” – toutes aussi invérifiables les unes que les autres mais souvent non invraisemblables –, de la mort de Boumediene aux massacres de civils en 1997-1998, en passant par les assassinats de Kasdi Merbah, Mohamed Boudiaf et autres, ou encore les agissements et manipulations du “cabinet noir, centre occulte du pouvoir réel en Algérie”, où siégeraient Chadli Bendjedid, les généraux Tewfik Médiene, Khaled Nezzar, Larbi Belkheir, et Smaïn Lamari. Selon Y. B., ce sont ces trois généraux, appuyés par Smaïn Lamari, qui auraient pris la décision de “liquider” le président Boudiaf. Par ses imprudentes investigations et sa lutte contre la corruption, il aurait menacé leurs intérêts et un trésor estimé à “environ 65 milliards de dollars épargnés en douze ans”. L’auteur avance même que le président Boudiaf aurait dépêché des officiers algériens auprès de leurs homologues français à Matignon, afin d’obtenir des informations sur les comptes en banque de certaines personnalités et dignitaires algériens (on aimerait savoir si cette rencontre a effectivement eu lieu et qui étaient alors ces “interlocuteurs”).

En 1993, Y. B. reprochait à Tahar Djaout, alors en état de coma profond, de s’être laissé tuer. Si Y. B. est aujourd’hui à Paris, en vie, c’est sans aucun doute grâce à une protection dont il a bénéficié. Sa vie, il la doit à une guerre des services, c’est cette autre révélation qu’il donne sur ses dernières semaines algériennes : condamné à mort par le clan présidentiel pour ses papiers dans El Watan, il aurait bénéficié de la protection d’un autre clan, qui lui aurait non seulement permis de ne pas être tué, mais aussi de quitter le pays lesté d’une valise de documents, qu’il prétend avoir brûlés… Il y a certes du vraisemblable là-dedans. Mais il y a aussi des interrogations (pourquoi cette fable sur l’empoisonnement de Boumediene par Chadli ?) et des commentaires qui appellent des discussions : “Il n’y a pas deux totalitarismes, politique et religieux, se découvrant des intérêts communs et la même foi en l’extermination. Ils sont un, de la même essence, pétris dans la même argile, gorgés du même sang.” Il y a enfin des zones d’ombre : comment se fait-il que le pouvoir occulte ait laissé Y. B. rédiger ses chroniques pendant plusieurs mois ? Et qu’il ne soit pratiquement jamais question du général Mohamed Lamari, pièce maîtresse et incontournable du cercle très fermé des généraux – rappelons qu’il était alors et depuis 1993 le chef d’état-major général de l’armée ? Le livre suscite peut-être davantage d’interrogations qu’il n’apporte de révélations. Mais Y. B. a certainement pris de gros risques et fait preuve à tout le moins de témérité. Car, quels que soient les doutes émis, voilà un homme qui n’hésite pas à nommément désigner et accuser certains généraux algériens, non seulement d’exercer la réalité du pouvoir – ce qui n’est pas une révélation – mais tout bonnement d’être des assassins.

Jean-Claude Lattès, 1999, 190 pages -

L’Orient après l’amour

Mohamed Kacimi

L’Orient après l’amour

L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans…

L’Orient après l’amour c’est, après une nuit arrosée de promesses et d’arak, un réveil avec une gueule de bois à vous taper la tête contre les murs ! « Notre utopie est derrière nous. Nous étions tellement convaincus de vivre rive gauche que nous n’avons rien vu venir » écrit Mohamed Kacimi. Et oui, ce jeune quinquagénaire parle d’un temps où, à un concert de Léo Ferré à Sidi Ferruch, aux « ni Dieu ni Maître » de l’artiste, le public répondait par « la Rabi-ou-la Nabi » « Ni Dieu ni Prophète ». « C’était en 1975. » Un temps que les moins de vingt ans…Qu’importe ! il reste à vider quelques verres avec Kacimi. Et le lecteur, même abstème, en redemande. Ne serait-ce que pour la vivacité et l’impertinence de sa langue pétrie d’un humanisme aux accents soufis et de cet humour qui depuis le lointain Mouchoir jusqu’à La Confession d’Abraham traverse l’œuvre du poète et romancier né du côté d’El Hamel en Algérie.

Sur les rayons de la bibliothèque, Kacimi voisine avec Kateb Yacine, et comme aurait dit « l’Ancien », ce livre « vaut son pesant de poudre ». M.Kacimi manipule de la dynamite. Libertés, religions, femmes…tout y passe et sans faux-semblants. Souvent même avec courage. M. Kacimi raconte sa jeunesse algérienne et ses pérégrinations dans le monde arabe, de Djeddah à Fès en passant par Sanaa, Beyrouth, Jérusalem, Le Caire ou Alger. Il ne tergiverse pas : « Ce monde arabo-musulman est un vaste Goulag, sans Zinoviev ni Soljenitsyne, où Dieu qui est grand a pris la place du Petit Père des peuples. » Partout, il décrit un islam oppressant et oppressif, vindicatif et arrogant, négatif et castrateur, amnésique et sans culture. Des sociétés sans liberté et surtout des femmes, affublées de voiles de toutes formes, et soumises au joug du premier foutriquet venu mais que Dieu, dans sa miséricorde, a fait mâle. Ces violences sont racontées avec distance et élégance. En dramaturge, il met en scène cet « orient complexe » via des petits entretiens incisifs et suggestifs et le tableau des situations typiques autant que des événements insolites.

Le co-auteur d’Arabe vous avez dit arabe est bien placé pour déconstruire la vision que ses concitoyens ont de l’islam et du monde arabe. Pour autant, il privilégie l’image que renvoient aujourd’hui les musulmans. Rien à voir avec l’islam de papa ! Justement, à propos de son père : « Je l’ai entendu un soir, à une fête à la gare du Nord, dire à une amie parisienne qui lui précisait que, eu égard à sa présence, elle se refusait à servir du vin à ses invités :

- Mademoiselle, si ma présence restreint votre liberté, je préfère prendre congé.

Il était alors inspecteur général des affaires religieuses. »

Pas étonnant alors qu’en France il fasse partie de ceux qui refusent de tomber dans le panneau : qu’il s’agisse de l’affaire des caricatures ou du voile, il ne mâche pas ses mots et ses démonstrations pour ce qui n’est rien d’autre qu’un « signe d’avilissement », un « instrument d’aliénation ».

Mais, quand en 2005, il voit « ressortir une loi de la guerre d’Algérie pour pacifier la banlieue », il fulmine et pose un méchant regard sur l’intégration. Il sert alors une autre version de la France « moisie » : « ce pays a trop écrit, trop vécu, trop rêvé, trop guerroyé, trop inventé, trop pillé, trop travaillé. C’est le temps du troisième âge et il faudra s’y faire. »

Cela est peut-être excessif, mais cela vient d’une voix qui jamais n’a crié avec les loups. Kacimi qui a placé en exergue une citation de rabbi Nahman - « Plus les temps seront durs, plus notre rire sera fort » - semble comme impuissant et désarçonné : « que ferons-nous demain, nous, citoyens de culture musulmane ayant fui nos pays d’origine en raison de la dictature du religieux, de l’absence de démocratie, et qui avons choisi la France comme terre d’accueil ou comme patrie, que ferons-nous quand nos filles à l’école publique se feront traiter de putes et traîner dans les caves parce qu’elles n’auront pas porté de voile, et que nos garçons se feront traiter de mécréants car ils n’auront pas respecté le ramadan dans les cantines ? Ne pas céder sur l’affaire du voile, c’est rendre un immense service à l’islam, lui apprendre qu’il n’est pas la religion unique mais une parmi les autres et que la France ou l’Europe ne sont pas des terres de conquête mais des territoires de partage. » Kacimi n’a pas envie de devoir écrire demain : La France après l’amour !

Editions Actes Sud, 2008, 205 pages, 19 €

-

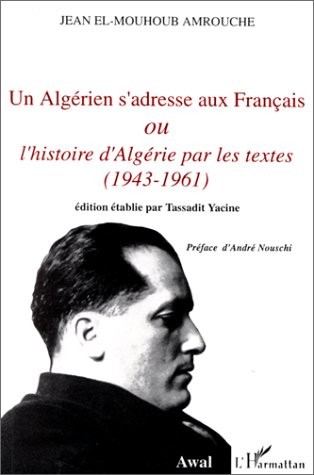

Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961)

Jean El Mouhoub Amrouche

Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961)

En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».

En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».Dès 1943, il dresse le procès de la colonisation française au nom même des valeurs et de l’esprit de cette France universelle, « mythologique », tant chérie et qui n’a pas su être fidèle à elle-même aux yeux de ces Algériens partis en rébellion pour recouvrer leur dignité.

Et c’est bien au nom de cette dignité que cet « intellectuel d’une espèce particulière » - la France étant l’esprit de son âme et l’Algérie l’âme de son esprit – ne tergiverse pas et se place clairement et très tôt du côté de l’indépendance. Il va à l’essentiel et l’essentiel est l’indépendance. Une exigence qui balaie toutes les ratiocinations humanistes d’une certaine gauche française qu’il brocarde résolument. L’Histoire paraît lui avoir donné raison jusqu’à y compris cette terrible et prémonitoire sentence adressée à Germaine Tillion : « la Révolution algérienne ne promet au peuple que le seul bonheur d’être libre, non la prospérité et le bien être pour demain. »

_______________________________________

Publié en 1945 dans les pages du Figaro, « La France d’Europe et la France d’Afrique » fut écrit au lendemain des massacres de Sétif et de Guelma. Sa puissance est telle que bien des lignes éclairent des controverses et des interrogations de ce début de siècle. Qu’il s’agisse des réactions à propos d’Hors-la-loi, le dernier film de Rachid Bouchareb que personne n’a encore vu et dont la sortie est prévue pour la rentrée, du triste et pauvre débat sur l’identité nationale, de la relégation indigne de certaines populations et d’une partie de la jeunesse française par cette « France d’Europe » pourtant louée ici par Jean Amrouche ou encore de la portée et des limites des études postcoloniales (voir les récents Yves Lacoste, La Question postcoloniale. Une analyse géopolitique chez Fayard et Jean-François Bayart, Les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique chez Karthala), ce texte vieux de soixante cinq ans comme tant d’autres au sein de ce recueil mérite d’être lu et relu.

Extraits:

"Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !

"Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !C’est à l’issue d’un cruel débat de conscience que je me décide à prendre la plume. Et si je me présente en accusateur aux lecteurs du Figaro, je tiens d’abord à les assurer que mon propos n’est point d’attiser la haine, mais de servir la France. Je dois à la France, ma patrie, plus que la vie : la conscience de la vie, la révélation de ce qui fait son prix et de l’humble gloire de l’homme ; - mais je dois mon sang à la Kabylie et à un héritage spirituel admirable. Si la France est l’esprit de mon âme, la Kabylie est l’âme de cet esprit. Et voici qu’il faudrait croire – ô honte plus cruelle encore que la douleur ! – qu’en Algérie et précisément en cette Numidie où je suis né, dans un village dont je ne sais pas s’il existe encore, que l’une et l’autre se sont déshonorées. Si les crimes des tueurs indigènes soulèvent en moi une indignation et un dégoût plus forts que la souffrance, la répression qui aussitôt fut abattue sur mon pays a ouvert une blessure plus profonde, car le crime des enfants aveugles ne justifie pas le crime de leur mère.

Mais l’heure presse. Le temps des larmes est passé. Songeons à sauver les vivants. Il faut oser découvrir l’étendue du mal et en sonder la profondeur. Il ne s’agit pas de compatir, mais de comprendre pour agir. Ce n’est pas à partir de l’émeute qu’il faut poser le problème, mais à partir de la répression. (…)Mais soyons sûrs qu’en Algérie le prestige de la France n’est plus seul en cause, mais son existence même en tant que grande nation. (…) Qu’on le veuille ou non, ni les avions ni les blindés ni les canons de la flotte ne prévaudraient contre la haine, fille du désespoir. (…) Qu’attendaient de la France les Algériens, qu’en espèrent-ils encore aujourd’hui, si l’irréparable n’est pas consommé ?

Non pas les biens de la terre, que tout autre nation aurait pu leur procurer, mais un bien sans prix, dont la France seule dans sa folle générosité est capable de se dépouiller : un esprit, une âme. C’est à ce signe qu’on reconnaît la France, c’est du haut d’une tour immatérielle que sa puissance rayonne sur le monde.

(…) S’il est vrai que la France ignore les frontières des races, des couleurs, et des religions, il n’en va pas de même pour les Français d’Algérie, chez qui le racisme constitue, bien plus qu’une doctrine : un instinct, une conviction enracinée. De sorte que toute l’Algérie souffre d’un malaise profond dans la cause réside dans une contradiction entre l’enseignement et les mœurs. Ceux parmi les Algériens qu’on appelle anti-français ne sont pas dressés contre la France, mais contre la France d’Algérie. Il est aisé de rendre hommage à l’œuvre française en Afrique du Nord. Mais il y a lieu de mesurer son succès d’après ce qui semble la mettre en péril. Car c’est au nom de la justice et de la liberté, que les élites indigènes réclament la réforme des méthodes et des institutions.

(…) Il faut savoir ce que signifie la France pour l’indigène, car le même mot couvre trois réalités différentes.

La première est une figure mythologique composée d’un ensemble d’images d’Epinal, de symboles, de principes, de pensées et d’actions. Elle représente la vocation qui porte le peuple français à conquérir toujours plus sur la nature et sur l’homme, pour le bénéfice de l’homme. Cette mythologie française, dont le prestige est universel, se résume tout entière dans la devise constamment affirmée et si souvent trahie : Liberté, Egalité, Fraternité. L’enfant africain comme son frère de France, l’apprend à l’école dès qu’il commence à déchiffrer son syllabaire. Il y était d’ailleurs préparé par l’humanisme de l’Islam. Dorénavant, ce code sera la règle suivant laquelle il jugera les actes de ses maîtres.(…) La France est aussi pour le Nord-Africain une patrie géographique. L’étudiant, le soldat, la travailleur nord-africains n’oublieront jamais que la France d’Europe remplit assez bien les promesses de la France mythologique. Elle est la terre bénie du destin. Elle est la terre de l’accueil et du sourire, celle de la liberté, où le tabou racial est inconnu, où l’homme d’où qu’il vienne peut courir toutes ses chances, où le plus déshérité peut espérer être heureux. Elle est la terre de l’égalité où disparaît toute frontière entre les compagnons d’une même peine. Elle est enfin l’asile de la vérité, car elle est le lieu du moindre écart entre les paroles et les actes, entre les lois et les mœurs.

Mais dans son pays d’origine, retrouve la troisième France, les tabous et les cloisons étanches, les rebuffades et le mépris, l’omnipotence policière et administrative. Pour les plus sensibles, l’atmosphère devient irrespirable. Et j’en connais beaucoup qui ont préféré l’exil dans l’espace à cet exil singulier où ils se voient jetés dans leur pays natal.

Un étrange sentiment de malédiction assombrit leur humeur, car tout espoir de connaître un jour l’harmonie intérieure leur est retiré. (…) Je crains que beaucoup ne succombent à la tentation mortelle de désespérer de la France. Car la France mythologique et la France d’Europe, l’esprit et le corps, ont trop souvent en Afrique des délégués qui consciemment ou non les trahissent.

Je sais qu’il est difficile d’être un homme, et plus difficile encore de rester Français en Afrique du Nord. Il y faut un concours de vertus assez rares. (…) Aux colonies, tout Français est astreint au service public. Il ne soutient pas seulement les intérêts d’une nation ou d’une classe mais les intérêts de l’esprit humain, et l’indigène ou l’étranger excusera chez l’un des siens les erreurs ou les fautes qu’ils ne pardonneront pas à un Français, parce qu’il se fait de la France une idée non point trop haute, mais tout juste assez haute pour que les meilleurs des Français tremblent devant leurs responsabilités morales.

On voit la contrainte que doit imposer la conscience d’une destinée si particulière. L’esprit est prompt, la chair est faible. L’on comprend que la chair et l’esprit faiblissent devant des exigences qui remplissent exactement la mesure de l’homme dont la France est responsable devant les nations. On ne demande pas au Français d’être grand, mais d’être juste ; on ne lui demande pas d’avoir du génie, on lui demande seulement de ne pas démentir ses discours par ses actes ; on ne lui demande plus d’être charitable, mais d’accomplir honnêtement les promesses de la France.

S’il ne respecte pas ce contrat sur lequel est fondé l’autorité de la France, sa défaillance ne porte pas préjudice à lui seul, mais elle atteint à travers lui la France universelle.

Certains me diront que les Français ne sont pas responsables de l’idée trop noble que se font les peuples qui vivent dans sa lumière. Je répondrai que nul Français n’est libre de travestir ou de corrompre ce par quoi il participe de la grandeur française. Car aujourd’hui plus que jamais : noblesse oblige.

Je ne peux pleurer qu’en kabyle

Je suis Algérien, c’est un fait de nature. Je me suis toujours senti Algérien. Cela ne veut pas seulement dire que je suis né en Algérie, sur le versant de la vallée de la Soummam, en Kabylie, et qu’un certain paysage est plus émouvant, plus parlant, pour moi, que tout autre, fût-il le plus beau du monde. Qu’en ce lieu j’ai reçu les empreintes primordiales et entendu pour la première fois une mélodie du langage humain qui constitue dans les profondeurs de la mémoire l’archétype de toute musique, de ce que l’Espagne nomme admirablement le chant profond. C’est cela et bien plus : l’appartenance « ontologique » à un peuple, une communion, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une participation totale à ses épreuves, à sa misère, à son humiliation, à sa gloire secrète d’abord, manifeste ensuite, à ses espoirs, à sa volonté de survivre comme peuple et de renaître comme nation.

J’étais, je suis de ce peuple, comme il est mien. A l’intérieur de ce sentiment, il y avait un pressentiment, une intuition si profondément vécue dans le for intérieur que je désespère de le traduire en clair : que tout ce que je pourrais dire durant ma vie, paroles de bouche ou paroles écrites, ne serait jamais que l’expression d’un discours antérieur à moi, préformé dans un passé lointain, mais vivant en moi, nourri par une tradition, une sagesse, une conception de la vie et de l’homme qui sont le trésor inaliénable et sacré de mon peuple. Il s’est trouvé que par grâce j’ai reçu ma part de ce trésor et que, en dépit de la distance, du temps, du déracinement, la communication entre moi et la source originelle ne fut pas rompue.

Au contraire, à travers mes lectures, mes voyages qui furent chacun autant de lectures, mes amours et mes rencontres – dont certaines sont illustres et m’ont profondément marqué – mon chemin m’a toujours ramené vers cette source cachée qui est pour moi quelque chose qui ressemble aux mères dont parle Goethe.

Mais, revenant vers ma source, je l’entends chanter dans une harmonie plus complexe et plus vaste, faisant dialoguer en moi la voix des ancêtres avec d’autres voix de l’homme, plus belles peut-être, plus riches, mieux travaillées, mais qui en provoquant en moi les mêmes somptueuses fêtes de l’esprit n’atteignaient pas cette fine pointe, cette jointure où le domaine d’Animus cède la place en nous au domaine d’Anima, pour rappeler la célèbre parole de Claudel. Un ami, qui est dans cette salle, m’avait dit récemment une parole bouleversante, que je tiens pour un don sans prix, car elle éclaire ce que je ne sais pas bien dire : « je ne peux pleurer qu’en kabyle ». Cela veut dire qu’il y a pour chacun de nous un langage des langages, qui seul fait pleurer notre âme, qui est seul, pour nous, ce langage de l’âme pour l’âme dont parlait Rimbaud (…) ».

Edition établie par Tassadit Yacine. Préface d’André Nouschi. 1991, Edition Awal-L’Harmattan

-

D’une amitié. Correspondance Jean Amrouche - Jules Roy

D’une amitié. Correspondance Jean Amrouche - Jules Roy (1937-1962)

En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message.

En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message.Des réflexions éparses rappellent à l’attention le lecteur distrait : derrière les mots se cachent deux intelligences profondes, en perpétuel mouvement. Une intelligence (s'agissant d'Amrouche) non dépourvue de prémonition. Dès 1943, onze ans avant le déclenchement par le FLN de la lutte armée, Amrouche s’interroge : « se décidera-t-on à annoncer les réponses morales, politiques et administratives nécessaires ? » Nécessaire pour qui ? « Pour ma Patrie(1) et pour mes frères de sang. » Jean Amrouche, Hamilcar plutôt que Jughurta, selon le mot de Jules Roy, connaît aussi la fougue : « la haine peut-être une passion salubre, comme un ouragan pacificateur. »

« Quant à l’Afrique du Nord, écoute moi bien, qui pèse mes mots, j’en suis venu à croire qu’elle trouvera son être, si elle le trouve jamais, que contre la France » (février 1952). Cette voix solitaire et meurtrie n’est pas celle d’un militant, elle appartient à un être déchiré, souffrant le martyre : « quant à moi, quoiqu’il advienne, quoique je fasse, je resterai cloué à une croix, jusqu’au dernier souffle » (février 1952). Et, en août 1955 : « je ne crois plus à une Algérie française. Les hommes de mon espèce sont des monstres, des erreurs de l’histoire. »

Cette correspondance fournit aussi l’occasion de connaître l’opinion d’Amrouche sur certains de ses contemporains : Armand Guibert, le général de Gaulle, Albert Camus… Expéditif (« vu longuement ici Frisson Roche : sans intérêt »), son jugement peut, avec la même assurance, se révéler protecteur : « j’ai vu Kateb(2) aujourd’hui (…). De la longue conversation que je viens d’avoir avec lui, il résulte que l’homme est égal, sinon supérieur à son livre. Il a sur l’avenir possible de l’Algérie, sur les rapport de la langue arabe et de la langue française, des vues vastes et profondes (…). Si tu peux agir en sa faveur, n’hésite pas. Il en faut la peine » (octobre 1956).

Deux figures occupent une place à part dans ces lettres : André Gide et surtout Saint-Exupéry qui, selon Amrouche « était la mesure de l’homme ».

« Volontiers donneur de leçons », Jules Roy rappelle enfin que « c’était lui, le Kabyle – le bougnoul comme il s’appelait parfois en termes de défi – qui nous apprenait à nous exprimer. Il nous en faisait baver. Il exigeait que nous traitions la langue française avec tous les honneurs qu’elle méritait. Dans le domaine de Bossuet et de Baudelaire, il était chez lui. »

1- L’Algérie

2- Kateb Yacine qui venait de publier Nedjma.

Edition Edisud, 1985, 114 pages

-

Alger, Lavoir galan

Nadia Galy

Alger, Lavoir galant

Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie.

Nadia Galy est une nouvelle venue, Alger Lavoir Galant est son premier texte. L'intrigue raconte sur un ton incisif, les déboires de Samir alias Jeha commerçant de son état, une sorte d'imbécile heureux dont la vie va basculer de la lucidité à la folie.Le style et le texte de Nadia Galy s'inscrivent dans le sillon d'un Boualem Sansal. Avec moins de force, certes, moins de densité et de causticité, quelques longueurs et formules superflues. Mais enfin, l'esprit est là : un ton incisif et un brin railleur. Alger Lavoir galant est un récit qui pourrait être divisé en deux temps. Le premier voit un modeste commerçant, une sorte d'imbécile heureux, laid à faire peur mais gentil et blagueur, se transformer. Son surnom est Jeha, un mélange de Toto et de Guignol. La vie s'écoule entre le magasin, l'appartement où il crèche avec sa mère, le grand-père et ses sept sœurs, et la bande de copains tout aussi paumés. Jusqu'au jour où il reçoit un recommandé du ministère de la Justice instillant quotidiennement sa dose d'anxiété et d'angoisse chez cet homme jusque-là, imbécile certes, mais heureux.

Un accident, un ballon reçu en pleine tête, expédie notre homme dans un coma léger. À son réveil et quelques séances de psychothérapie à la clef, le héros de Nadia Galy est transformé. Fini ce surnom de Jeha, Samir entend réintégrer son corps, recouvrer son identité et se faire respecter. Désormais Samir existe, son regard sur la société devient lucide. Il « venait de décider qu'il désirait vivre au-delà de tout. Sinon, ce n'était pas la peine qu'il reste vivant. » « Il quittait définitivement le baraquement des Panurges, des béni-oui-oui et des culs-bénits. (...) il en avait assez des barbus et des galonnés, assez des peines-à-jouir. » « Vivre » c'est-à-dire assouvir une libido trop longtemps éteinte. Il le fera avec Selma, sa promise. Leur nid d'amour sera un lavoir abandonné sur la terrasse de son immeuble. Un nid d'amour qui se transformera en antichambre de l'enfer pour Selma.

Dans une seconde partie se tient le procès pour lequel Samir est convoqué. Nadia Galy fait alors de ce sujet la parabole, démonstrative et peu crédible, des rapports entretenus entre l'« Armada », les dignitaires du régime, et le peuple algérien, simple sujet de ces messieurs et mesdames.

Nadia Galy vient de publier un deuxième roman, Le Cimetière de Saint Eugène chez le même éditeur. Nous y reviendrons.

Edition Albin Michel, 2007, 232 pages, 16 €

-

L'Allumeur de rêves berbères

Fellag

L'Allumeur de rêves berbères

Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens.

Fellag est connu. Humoriste, comédien, il signait ici un quatrième roman au ton léger dont l'action se situe en 1992, l'année de l'assassinat de Tahar Djaout à qui est dédié le livre. Il y raconte le cauchemar - pas seulement la violence des années 90, mais la lutte quotidienne pour survivre - et les rêves algériens.Il est difficile de parler de l'évolution de Fellag en tant que romancier quand le dernier livre lu est Rue des petites daurades (2001). Pourtant avec L'Allumeur de rêves berbères l'humoriste semble monter d'un cran et en passe d'affirmer un réel et personnel univers littéraire. Dans ce roman, Fellag installe, d'entrée, un climat, une atmosphère particulière, celle de la cité et de l'immeuble où vivent les protagonistes de cette histoire, il sait faire de ses personnages des êtres de chair et de sang. Des êtres crédibles, nullement artificiels. Autre marque de fabrique : le ton (faut-il parler de style ?). Sur un mode distancé, décalé, L'Allumeur de rêves berbères dit les petits combats quotidiens de millions d'Algériens pour simplement survivre dans une période particulière : l'année 1992, autrement dit l'entrée dans une décennie d'horreurs : lettres de menaces, enlèvements, assassinats, tueries sauvages... Fellag ne s'apitoie pas sur ces malheurs. Ce qui prime ici ce sont les dimensions humaines, les solidarités, les capacités d'adaptation des « Aït-débrouille(1) », le courage de rester debout.

De quoi s'agit-t-il ? Zakaria, le narrateur, est un journaliste et un auteur à la retraite Zakaria, après avoir reçu des lettres de menaces, se retrouve seul chez lui, sa femme et ses enfants ayant quitté le domicile familial. Hier « sincère » partisan du parti unique devenu après 1988 « sincère » réformateur, il occupe son quotidien entre l'écriture et le bar de La Méduse. Autour de lui il y a Nasser qui vit avec sa mère, Malika, la prostituée du rez-de-chaussée, Aziz, le touche à tout génial, inventeur de son état, Mokrane, le patron de La Méduse, les vigies islamistes dont le gardien du parking de la cité, Rosa, la vieille juive qui refusa de quitter son pays en 1962 et qui va mourir juive et athée en terre musulmane.

La cité est « une tour de Babel sociale » où la vie s'écoule au compte-gouttes. Tandis que les jours et les nuits des habitants sont rythmés par les coupures et les distributions de l'eau, les hommes s'abreuvent d'alcool, qui de Pelure d'oignon, qui de bière ou de whisky, « ivresse thérapeutique » et « antidépresseur national ». Au milieu de la nuit les « stockeurs d'eau » croisent les buveurs de vin.

Le bouillonnant Aziz s'échine d'ailleurs à mettre au point une nouvelle invention : un alambic pour fabriquer de l'alcool, une machine dénommée « Rêves berbères » dont « le but est d'agir sur les préjugés incrustés dans la génétique culturelle. »

« Berbères » est utilisé « comme une abstraction, une somme de données perceptibles et imperceptibles... un lien... un liant... un terreau duquel se nourrit notre soubassement culturel. J'aimerais que de ce magma on puise des éléments de philosophie faite de démocratie, d'ouverture sur le monde, d'acceptation de l'autre (...). J'aimerais extraire de ce limon ce qu'il y a de meilleur pour fabriquer un Algérien nouveau. »

Tonalité jamais racoleuse, ton toujours juste - excepté ce titre détestable - ce roman est d'abord une leçon d'humanisme.

1. les « Aït-débrouille », littéralement les fils de la débrouille autrement dit les rois du système « D »... Fatema Mernissi avait utilisé ce terme pour titre d'un de ses ouvrages paru au Maroc : ONG rurales du Haut-Atlas, Les Aït-Débrouille » éd. Marsam, 2003.

Edition JC Lattès, 2007, 303 pages, 14 €

-

L'Homme de la première phrase

Salah Guemriche

L'Homme de la première phrase

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.

Après son roman historique sur la bataille de Poitiers, Un Amour de djihad, paru en 1995, Salah Guemriche revient à la littérature dans un genre bien différent : le roman policier. Le style, parfois ampoulé, ne manque toutefois pas d'un certain charme pour le lecteur qui accepte de se cramponner aux wagons d'érudition et de curiosité de l'auteur. Il faut dire que comparé au précédent ouvrage - mais autre temps, autre langue -, il s'est ici allégé, sans pour autant perdre de son intérêt. Il y a gagné en rapidité et sa plume sait se faire assassine. Ce qui ne manque pas de stimuler, et même de ravir.Youssef, réfugié politique algérien, publie un premier roman, intitulé Le roman de la première phrase. Bien malgré lui, il se retrouve au centre d'une sombre machination où une frange de l'extrême droite française s'acoquine avec des islamistes purs et durs. Le mélange "crânes rasés, Têtes noires et Piqués-de-la-sourate" est explosif : intimidations, attentats, meurtres... Youssef aurait intérêt à se mettre au vert du côté de Castelnaudary, chez Madame Soulet, une amie restauratrice à Paris. Échappera-t-il pour autant à une fatwa qui le condamne, lui, l'auteur du Roman de la première phrase ? Rien n'est moins sûr...

Tout pourrait être bien ficelé. Relations amoureuses, énigmes savantes, rebondissements inattendus, violences et frayeurs garanties alimentent judicieusement l'intrigue. Et pourtant, le scénario paraît quelque peu artificiel, comme si, in fine, Salah Guemriche écrivait cette histoire d'abord et avant tout pour parler d'autre chose. De ce point de vue, plus qu'une énigme policière, L'homme de la première phrase est une plongée dans le "Paris algérien" des années quatre-vingt-dix, et l'occasion pour l'auteur de brocarder quelques personnalités médiatiques, le tout sur fond d'actualités algériennes. Sur ce registre, l'auteur - du moins Youssef - ne fait pas dans la dentelle et ne verse pas dans le lieu commun de la bonne conscience pour fustiger, "les intellos humanitaires associés, la tchi-tchi de l'exil ou les Rushdie du dimanche". Côté littéraire, Youssef n'est pas dupe : "Désolation ! Une littérature de désolation [...], voilà ce que la presse beni-ouioui attend de nous, sous prétexte que le pays se fissure. Et que la désolation appelle la compassion..." De même, Dalila, une avocate vitriolée par les islamistes, jette à la face d'un cercle d'intellectuels algériens ces mots impitoyables de lucidité et en partie injustes : "Ainsi vous allez pouvoir concocter de ces œuvres qui vont faire trembler les maquis intégristes ! Seulement vous avez intérêt à vous faire briefer par les réfugiés de la première vague. Demandez-leur donc comment ils ont fini, pour survivre, par se recycler dans des emplois de proximité. Bien sûr, il y a les exceptions, il y a nos VRP de l'exil... Mais puisque nous sommes là, entre nous, et non sur un plateau de télé, dites-moi honnêtement : combien de ceux qui ont fui la menace islamiste pourraient se targuer d'avoir représenté, eux, une quelconque menace pour la société des émirs ?"

Au centre des préoccupations de Salah Guemriche figurent l'exil et son cortège de petitesses mais aussi de grandeurs. Il n'abandonne pas non plus ce qui était au cœur d'Un amour de djihad : son credo humaniste. C'est d'ailleurs "à la mémoire d'un juste", Tahar Djaout, qu'il dédie ce livre. À ce propos, si Youssef est condamné par les islamistes, c'est pour la première phrase de son livre, "sa" première phrase : "Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait taire."

Edition Rivages, 2000, 198 pages, 7,95 €

-

Le café chantant

Elissa Rhaïs

Le café chantant

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles.

Le mystère qui entoure Elissa Rhaïs prend souvent le pas sur l'intérêt de ses livres qui, selon une note de Denise Brahimi donnée en préface du présent recueil de nouvelles, sont une source "précieuse et rare" d'informations sur l'Algérie des années vingt et trente. Ainsi, la préfacière refuse d'entrer dans cette polémique sur l'identité de l'écrivain et préfère, fidèle à Marcel Proust, retrouver l'auteur dans son oeuvre. Pourtant, la question vaut d'être posée et quelques repères paraissent utiles.

Elissa Rhaïs se nommerait en fait Rosine Boumendil (ou Leïla selon Marie Virolles dans le numéro 3-4 de la revue Algérie littérature action). Elle serait née en 1882 à Blida, d'un père musulman et d'une mère juive. Selon les présentations biographiques de l'époque, qui exhalent un parfum d'exotisme propre au temps, Elissa Rhaïs aurait été mariée à l'âge de seize ans et recluse dans un harem d'où, selon les sources, elle se serait enfuie ou aurait été libérée à la mort de son mari. Elle a écrit une quinzaine de romans salués par la critique et les cercles littéraires parisiens. La polémique surgit en 1982 à la parution d'une biographie que lui consacre Paul Tabet, son petit neveu, pour qui sa grand-tante aurait signé des œuvres écrites en fait par son père, Raoul Tabet (le neveu d'Elissa), ce dernier faisant davantage figure de "nègre" consentant et complice qu'écrivain pillé. Le débat est ouvert. Reste l'œuvre.

Dans ce recueil de trois nouvelles ("Le café chantant", "Kerkeb" et "Noblesse arabe"), le lecteur pourra apprécier le style parfois désuet ou un brin daté mais toujours élégant, et surtout les thèmes favoris d'Elissa Rhaïs : la noblesse des sentiments avec en premier lieu l'amour, l'honneur, la justice..., la peinture (parfois teintée d'exotisme oriental) des sociétés musulmanes et juives, l'inconstance et la faiblesse des hommes ("le cœur de l'homme est étroit comme un rossignol...") et surtout un féminisme toujours explosif dans la littérature algérienne contemporaine. Les trois femmes au cœur de ces récits sont toutes actrices de destinées exceptionnelles. Actrice contre la volonté des hommes et les convenances de la société, Halima Fouad el Begri a fui Laghouat et un mari violent et tyrannique pour devenir une chanteuse adulée par les hommes au Café chantant Sid Mohamed El Beggar à Blida. Kerkeb, la favorite du harem, désobéit à son orgueilleux époux qui lui avait pourtant intimé l'ordre de ne pas participer aux danses accompagnant les fêtes données au marabout d'Ellouali. Enfin, autre figure de femme, la jeune Zoulikha, tlemcénienne descendante d'une noble lignée maraboutique, mariée à Didenn, le fils d'un riche propriétaire de la ville. C'est elle qui réparera l'injustice commise par un Didenn oublieux envers Aïcha, un amour d'enfance à qui il avait promis le mariage. Seule, contre l'hostilité de la belle famille et la pusillanimité de son époux, Zoulikha imposera sa décision. Une surprenante décision, marque de justice et de solidarité.

À ces thèmes, il convient d'ajouter l'outil documentaire sur cette Algérie de l'entre-deux-guerres que représentent les textes d'Elissa Rhaïs. Outre la description de Blida, sa ville natale, soulignons dans la nouvelle intitulée "Kerkeb" la peinture rafraîchissante d'un islam traditionnel, festif et coloré, où les chants et les danses rythment les pèlerinages et autres cérémonies sacrées. Un islam de vie, bien plus authentique que la version mortifère et prétendument labélisée pur sucre servie par des gogos hirsutes et quelques femmes au teint blafard sous leur voile austère. Les éditions Bouchène ont aussi publié La Fille du Pacha - récit des amours tragiques d'un musulman et d'une juive -, et d'autres romans d'Elissa Rhaïs (Djelloul de Fes, Saâda la marocaine). Saluons la politique éditoriale de cette maison et sa volonté de rendre accessible aux lecteurs d'aujourd'hui des oeuvres devenues introuvables (comme la réédition intégrale de La Kabylie et les coutumes kabyles, publié en 1893 par Hanoteau et Letourneaux) ou injustement oubliées. Comme les romans d'Elissa Rhaïs.

Bouchène, 2003, 157 p., 16 € -

La part du mort

Yasmina Khadra

La part du mort

La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.

La part du mort de Yasmina Khadra, offre au lecteur le plaisir de retrouver le commissaire Llob et ses embardées de flic intuitif, droit, intègre et taquin, à l'occasion, avec la muse littéraire. Le récit s'ouvre dans un Alger calme et un quotidien ennuyeux, sans aucune enquête à se mettre sous la main. Il y a bien cette recommandation expresse du professeur Allouche de surveiller un ancien détenu libéré par grâce présidentielle mais l'homme dont on ignore l'identité, appelé SNP (sans nom patronymique), et présenté par le professeur comme un dangereux serial killer, ne semble pas faire de vagues. Le central bruisse davantage des frasques du lieutenant Lino qui, amouraché d'une plantureuse donzelle, plane et flambe dans des sphères que son rang et son salaire ne lui permettaient même pas d'imaginer. Tout à son incroyable et récente idylle, Lino ne s'aperçoit pas que la belle Nedjma est en fait la petite amie d'un cacique du régime, Haj Thobane, et que le mastodonte entend mettre un terme à cette plaisanterie, sentimentale... en apparence. En Algérie, mieux vaut ne pas réveiller les mammifères ventripotents. Ils ont vite fait de vous écraser, c'est ce que Haj Thobane fait comprendre à Llob et à son directeur. Rien de bien méchant en fait si ce n'est que les choses s'accélèrent : Haj Thobane, manitou parmi les manitous, ci-devant héros de la guerre d'indépendance et toujours révolutionnaire d'avant-garde, est victime d'une tentative d'assassinat. Lino est soupçonné. Llob va devoir sortir son lieutenant du guêpier dans lequel il s'est fourré. De son côté, SNP est tué. On retrouve son cadavre avec l'arme de service du lieutenant Lino. La même arme qui a servi à agresser Haj Thobane et qui a tué son chauffeur. Quel est le lien entre SNP, Lino et Haj Thobane ? Pour démêler les fils d'une histoire compliquée, Llob, aidé en cela par Soria Karadach, une historienne de renom, présentée au commissaire par l'incontournable Allouche, va devoir remonter le temps et se projeter au lendemain même de l'indépendance du pays, à Sidi Ba, là où Haj Thobane a bâti sa légende.

C'est à Sidi Ba que, dans la nuit du 13 au 14 août 1962, quatre familles ont été massacrées. Parmi elles, les Talbi qui, à la différence des trois autres, n'avaient pas de fortune à convoiter ni de passé trouble à expier. Alors pourquoi, en août 1962, liquider les Talbi ? Et qu'est devenu l'enfant, le dernier de la famille Talbi, qui, cette nuit là, réussi à fuir ? Ne serait-ce pas ce trouble et inquiétant SNP ? Haj Thobane n'aurait-il pas alors été rattrapé par son passé ? Est-il simplement victime de la jalousie du lieutenant Lino ? Bien sûr, le policier et l'historienne lèveront le voile qui, depuis des décennies, recouvre la vérité. Une fois de plus dans cette littérature algérienne, le passé projettera sur le présent une lumière incandescente. Pour cette enquête, Llob va devoir se coltiner les hautes et secrètes sphères du régime algérien. Autant dire que les complots et les manipulations courent tout au long de ce récit riche en rebondissements. L'Algérie ressemble alors aux voies de la SNCF où un train peut en cacher un autre. Ici, un complot en cache souvent un autre et le commissaire Llob n'est pas au bout de ses peines. Ses découvertes ne s'arrêteront pas à l'élucidation des meurtres d'août 1962.

L'Algérie n'en a donc pas fini avec son passé comme avec ses dignitaires, autoproclamés gardiens du pays et de la sécurité des Algériens, incarnations de la légitimité révolutionnaire qui seuls prétendent détenir la vérité, distinguer le Bien du Mal et savoir ce qu'il faut pour les autres. Dans un entrelacs de réseaux d'influence et de pouvoir, de complots et de manipulations, le commissaire Llob finit par lâcher à l'un de ces membres d'on ne sait quel cabinet noir : "L'unique chance qui reste au pays est que vous partiez." Comme son aîné en littérature, Mouloud Feraoun qui refusait les idéologies productrices de boucs émissaires et de victimes expiatoires, Khadra, via son sympathique héros, enfonce le clou : "Je m'interdis de faire allégeance aux prophéties qui légitiment le meurtre." Voeux pieux ! Toutes ces manigances et autres manipulations de laboratoire se déroulent quelques jours seulement avant octobre 1988. Il y a parfois des réactions qui vous explosent en pleine figure, à moins que tout cela soit encore l'œuvre de quelques professeurs Mabuse... Dans La part du mort, Yasmina Khadra montre une particulière aisance à manier les dialogues, à varier les creux et les pleins, les moments de tensions et de calme, les phases de dépression et d'enthousiasme. Il y a là du rythme, et les rebondissements ne sentent jamais le procédé littéraire.

Julliard, 2004, 414 p., 21 €