Mouloud Mammeri

La Traversée

Mourad journaliste à Alger révolution vient d’écrire un article qui n’est pas du goût des autorités. Quelle importance ? Chez lui l’amertume devance la censure. Désillusionné, trompé sur ce qu’il croyait être depuis sa participation à la lutte pour l’indépendance, la liberté, il refuse de venir remplir son écuelle à l’auge des maîtres. Plutôt l’exil à l’asservissement. Avant l’expatriation, il part pour un dernier reportage dans le Sahara en compagnie de trois autres journalistes d’Alger révolution : Boualem « le chevalier d’Allah », Souad, toute aussi soumise à Dieu, Serge l’ « apparatchik » communiste et Amalia qui travaille pour un journal français.

Mourad journaliste à Alger révolution vient d’écrire un article qui n’est pas du goût des autorités. Quelle importance ? Chez lui l’amertume devance la censure. Désillusionné, trompé sur ce qu’il croyait être depuis sa participation à la lutte pour l’indépendance, la liberté, il refuse de venir remplir son écuelle à l’auge des maîtres. Plutôt l’exil à l’asservissement. Avant l’expatriation, il part pour un dernier reportage dans le Sahara en compagnie de trois autres journalistes d’Alger révolution : Boualem « le chevalier d’Allah », Souad, toute aussi soumise à Dieu, Serge l’ « apparatchik » communiste et Amalia qui travaille pour un journal français.

Pendant un mois, ils côtoient les Touaregs, apprennent les difficultés de l’administration à imposer l’école ou la pratique de certains métiers jugés déshonorants par une population berbérophones passionnément éprise de liberté. Pour autant, l’action de la machine administrative n’est pas sans effets : la société touarègue se désintègre, des rapports sociaux plurimillénaires volent en éclats.

Cette « traversée » ne fera qu’accroître l’amertume de Mourad. Elle réveillera en lui quelques vérités ataviques. Les illusions finissent de s’écrouler, l’asservissement est général : asservissement de la rédaction au pouvoir politique ; asservissement de Kamel, l’ex-directeur du journal nommé PDG d’une entreprise nationale (!), à ses nouvelles obligations sociales. Il se travestit en musulman BCBG avec gandoura, babouches, prières, mosquée et chapelet. Il répudie sa femme, Christine, pour son origine étrangère… Asservissement aux idéologies en « carton pâte » ou « carcérales » tels l’islamisme ou le marxisme. Asservissement aussi à ces nouvelles divinités, ces signes extérieurs de richesse que sont les appartements luxueux, les femmes grosses de leurs quincailleries en or, les Mercedes, les cabanons à Alger… Seul le mendiant, affalé au pied de son immeuble, rappelle, dans sa misérable condition, qu’ « un dénuement total fait sa totale liberté ».

Plutôt que de s'esbigner vers la France, Mourad décide de rejoindre son village natal en Kabylie. Drapé de l’ancestral burnous, il foule à nouveau la terre maternelle où, lassé de toute cette comédie, il tentera d’ « inventer » la paix, la justice et l’amour.

A travers cette quête de liberté, Mouloud Mammeri dresse, au tout début de la décennie 80, un tableau de la société algérienne où pêle-mêle s’entrechoquent les tentacules d’un islamisme totalitaire, le machisme, les "servitudes volontaires", la désintégration de sociétés et de valeurs ancestrales comme les sociétés kabyles et touarègue, le désenchantement aussi. Le récit est grave, le regard de Mourad est désabusé, parfois sarcastique. Mouloud Mammeri y ajoute quelques touches d’humour.

Edition Plon, 1982

Les Chercheurs d’os raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui, la guerre finie, s’acheminent à travers l'Algérie indépendante pour exhumer et ramener au village le squelette d’un proche tombé au combat.

Les Chercheurs d’os raconte l’histoire de ces hommes et de ces femmes qui, la guerre finie, s’acheminent à travers l'Algérie indépendante pour exhumer et ramener au village le squelette d’un proche tombé au combat. Waciny Laredj est né près de Tlemcen en 1954. Professeur de littérature moderne à l'université d'Alger jusqu'en 1994, il s’installe à Paris cette même année suite à des menaces terroristes. Enseignant à l'université de Paris III - Sorbonne nouvelle, il est l'auteur de plusieurs romans écrits en langue arabe, dont cette Gardienne des ombres qui fut son premier texte traduit en langue française par Marie Virolle et Zeineb Laredj.

Waciny Laredj est né près de Tlemcen en 1954. Professeur de littérature moderne à l'université d'Alger jusqu'en 1994, il s’installe à Paris cette même année suite à des menaces terroristes. Enseignant à l'université de Paris III - Sorbonne nouvelle, il est l'auteur de plusieurs romans écrits en langue arabe, dont cette Gardienne des ombres qui fut son premier texte traduit en langue française par Marie Virolle et Zeineb Laredj. Sofiane Hadjadj opère dans la figure littéraire. L’Algérie ne se cache pas ici derrière un prénom, une femme, une maison ou un métier à tisser mais prend la forme d’un jardin bien connu des Algérois : le jardin d’Essai du Hamma du côté de Belouizdad (l’ex Belcourt le quartier du jeune Camus).

Sofiane Hadjadj opère dans la figure littéraire. L’Algérie ne se cache pas ici derrière un prénom, une femme, une maison ou un métier à tisser mais prend la forme d’un jardin bien connu des Algérois : le jardin d’Essai du Hamma du côté de Belouizdad (l’ex Belcourt le quartier du jeune Camus). Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur.

Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur. Sauf à s’intéresser de près à la personne et à la personnalité de Yasmina Khadra, l’intérêt de ce livre est tout entier contenu dans cette interrogation : la scène littéraire et médiatique parisienne est-elle devenue un tel champ de bataille que même un ex-officier de l’armée algérienne, pourtant aguerri, ne puisse faire face à des adversaires (on n’ose parler d’ennemis) qui ne brillent que par la vélocité de leur plume partisane ?

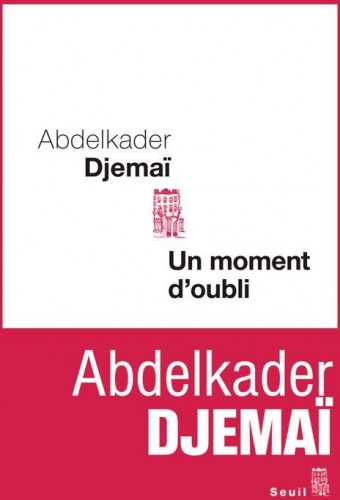

Sauf à s’intéresser de près à la personne et à la personnalité de Yasmina Khadra, l’intérêt de ce livre est tout entier contenu dans cette interrogation : la scène littéraire et médiatique parisienne est-elle devenue un tel champ de bataille que même un ex-officier de l’armée algérienne, pourtant aguerri, ne puisse faire face à des adversaires (on n’ose parler d’ennemis) qui ne brillent que par la vélocité de leur plume partisane ?  Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.”

Ce nouveau et court roman d’Abdelkader Djemaï constitue le troisième volet d’un triptyque sur les Algériens de France. Djemaï semble aimer les cycles ; peut-être est-ce dû à la précision de son style et à la brièveté de ses récits. Déjà, en 1995, il publiait le premier volet d’un autre triptyque consacré alors à l’Algérie (avec Un Été de cendres, suivi de Sable rouge et de 31, rue de l’Aigle). La France “terre d’immigration” a fait irruption dans l’oeuvre de Djemaï, en 2002, dans un camping de bord de mer sur la côte oranaise. L’ancien journaliste, lui-même natif d’Oran, décrivait dans Camping les vacances d’une famille d’émigrés algériens partageant son congé annuel avec les citoyens du cru. Dans Gare du Nord, il invitait à suivre les pas, humbles et anonymes, de trois chibanis. Trois vieux Algériens qui, après avoir donné leur vie pour une maîtresse bien ingrate, “Madame la France”, attendent, solitaires et sans but, de s’effacer complètement de nos paysages urbains. Logiquement, ouvrant Le nez sur la vitre, le lecteur pense aller à la rencontre d’une autre génération. Djemaï est en France depuis plus de dix ans, et d’ateliers d’écriture en résidences d’auteur, de rencontres débats avec ses lecteurs en séances de dédicaces, il sillonne le pays comme un paysan laboure son champ, avec méthode, finissant par en connaître les moindres aspérités. On se dit que le regard de l’écrivain sur ces jeunes qu’il croise, rencontre et observe, sera intéressant. Mais, dans Le nez sur la vitre, Djemaï semble s’être fait piégé. Le jeune est bien là et pourtant c’est son vieux père qui prend le plus de place. Au centre du récit, il y a cette relation entre un père algérien et son fils français. Une relation où les silences et les non-dits laissent au fond de la gorge une boule, une terrible boule grosse de ce trop-plein d’amour perdu, gâché, que l’un comme l’autre n’offrira jamais et ne recevra jamais. “Lui, il n’avait pas eu besoin de mots, de phrases avec son père, c’était comme ça, ça avait toujours été comme ça, ils se comprenaient malgré le dénuement et la solitude du douar. Il avait cru que les choses allaient d’elles-mêmes, que ce serait pareil avec son petit, que cela se ferait naturellement. Puis le temps avait passé et il s’était brutalement aperçu qu’une distance les avait, sans qu’ils le veuillent, peu à peu séparés, éloignés l’un de l’autre. C’était comme si son fils se tenait derrière une vitre épaisse, qu’il pouvait seulement le voir, le sentir bouger […]. Une vitre froide et impitoyable sur laquelle il avait collé son nez et qui l’empêchait de lui dire quelques mots, de le toucher, de le serrer dans ses bras.” Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.

Djemaï, l’auteur, en son temps et avec cette économie de moyen caractéristique de son œuvre, fit respirer la société algérienne jusque dans ses remugles et son étouffement les plus secrets. Plus tard, après des années d’exil forcé, effleurant avec sensibilité la fragilité des êtres, il raconta la solitude et les blessures silencieuses des vieux immigrés. Aujourd’hui, l’Algérien, exilé, qui ne cesse de sillonner la France du Nord au Sud et d’Est en Ouest pose ses yeux sur les fantômes de nos rues : les SDF, les laissés-pour-compte, ceux qui effraient autant qu’ils blessent les consciences. C’est « à tous ceux qui sont dehors » qu’il dédie son livre. « Ton cas, tu le sais bien, n’a rien d’exceptionnel. Il y a de plus en plus de personnes qui errent comme toi, parfois en groupe ou avec leurs chiens, dans des cités plus dures, plus impitoyables que celle où tu as débarqué, sans le faire exprès, il y a presque deux ans. Des hommes et des femmes de plus en plus jeunes aussi (…) ». Il y a sans doute bien des raisons de se retrouver à la rue. Jean-Jacques Serrano, ce fils d’un menuisier rital et d’une « Savoyarde pur beurre », n’est pas une victime de la crise, du chômage ou du surendettement. Non, un autre drame s’est abattu sur lui.  31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal.

31 rue de l'Aigle referme la trilogie algérienne commencée avec Un Été de cendres et poursuivie avec Sable rouge. Après la ville, la terre voici venu le temps du végétal. Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.

Si Ahmed Bendrik, fonctionnaire en disgrâce à la Direction Générale des Statistiques doit supporter une hiérarchie soumise qui refuse d’entendre la vérité sur la déplorable situation démographique de la ville. Alors, l’homme résiste, défend son réduit existentiel, « un méchant bureau », en fait, un cagibi en face des toilettes, devenu son domicile. De peur d’un « coup d’Etat », il ne prend jamais de congés et entretient sa supériorité morale en se rasant chaque matin et en cirant ses chaussures une fois par semaine. Il sait bien, lui, que ses chefs partiront et que la ville retrouvera sa sérénité. En attendant, la vie continue et « notre » fonctionnaire entretient le quotidien par des souvenirs, s’exalte des seins « gros et opulents » de la voisine d’en face, écoute la « rumeur belliqueuse et sanglante de la ville » qui monte par les cent douze fenêtres de la bâtisse. La canicule et les moustiques finissent d’accabler les plus résistants des citoyens. Un été de cendres plonge le lecteur dans un récit ou l’angoisse, le désarroi emplissent toutes les pages. Mais, grâce à l’humour, la délicatesse et un certain détachement dans l’écriture, Abdelkader Djemaï sait lui épargner et lui éviter l’oppression d’une charge émotionnelle qui se dégage de chaque ligne.