Yves Lacoste

La Géopolitique et le géographe. Entretiens avec Pascal Lorot

C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.

C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.

Yves Lacoste se livre à un vaste tour d’horizon de sa discipline qu’il arrime à la géographie et à l’histoire, en présente la genèse (on y croise Friedrich Ratzel, Vidal de La Blache, Élisée Reclus ou Ibn Khaldoun), la méthode (qui emprunte à la théorie des ensembles, au jeu des intersections et à l’étude des représentations, tant individuelles que collectives). La géopolitique étant définie comme « toute rivalité de pouvoir sur des territoires, y compris ceux de petites dimensions » l’analyse peut aller de l’infiniment petit (les colonies israéliennes en Cisjordanie par exemple) à l’infiniment grand, les luttes et conflits planétaires avec la grande question du moment, selon Yves Lacoste : « l’extension du mouvement révolutionnaire islamiste ».

Les migrations n’échappent pas à l’auteur de La Question postcoloniale (Fayard 2010) : « L’immigration ne devient un problème géopolitique qu’à partir du moment où il y a rivalité de pouvoir sur des territoires : c’est ce qui se produit aujourd’hui en France, du fait de la concentration, dans les « grands ensembles » d’habitat collectif construits en banlieue, d’une grande partie des descendants d’immigrés algériens venus paradoxalement en France au lendemain de la guerre d’Algérie (…) » explique t-il.

Si Yves Lacoste relie les banlieues et les émeutes de 2005 à « la question postcoloniale » - ce n’est qu’une question explique t-il, une question qui n’appelle pas de réponse - ce n’est pas pour faire un parallèle entre des situations si diverses et des temps si lointains qu’ils sont irréductibles les uns aux autres. Non ! S’appuyant entre autres sur les réponses à un questionnaire de l’association ACLFEU, conseillée par le chercheur Jérémie Robine, distribué aux habitants de « 500 à 600 grands ensembles » de France, le lien qu’il établie entre « question postcoloniale » et malaise des banlieues, s’enracine ailleurs, dans l’ignorance d’une histoire et l’absence de transmission. Pour Yves Lacoste : le « mal-être », le « malaise » des jeunes est né d’une interrogation, terrible, profonde, déstabilisante : pourquoi sont-ils nés ici, en France ? Pourquoi ont-ils vu le jour dans le pays des anciens colonialistes ? La réponse que propose ce spécialiste de l’histoire nord africaine et notamment algérienne n’est pas celle, on s’en doute, de certaines associations, « indigènes » autoproclamés et pétroleuses de la république. Ces jeunes des banlieues, et surtout les jeunes issus de l’immigration algérienne ignoreraient l’histoire familiale, et les raisons qui ont conduit leurs parents et/ou grands parents à rester ou à venir en France au lendemain de l’indépendance. L’originalité de l’analyse – qui se limite aux seuls descendants d’Algériens, quid alors des autres migrations ? – est de faire de l’immigration algérienne, non pas, ou pas seulement, une immigration économique mais aussi (surtout ?) une immigration politique. Il faut alors se plonger dans l’histoire, collective du mouvement national et les histoires individuelles, des pères et des mères. L’explication est alors plurielle : il faut remonter à la guerre fratricide du FLN et du MNA ; au conflit en Algérie qui, au lendemain même de l’indépendance, opposa le maquis kabyle à l’armée de l’extérieur de Boumediene et Ben Bella ; au rôle central de la Kabylie dans le mouvement national et dans la lutte pour l’indépendance et, après 1962, à son excommunication de la vulgate nationaliste. Il faut enfin, toujours selon Yves Lacoste, évoquer les bataillons de migrants algériens qui, dans le silence, ont fuit « un pouvoir totalitaire ».

Si les Algériens sont restés dans ces « grands ensembles », qui n’étaient nullement des ghettos à l’origine précise-t-il, c’est parce qu’à la différence de leurs voisins portugais, rentrés massivement au pays à la chute de Salazar, eux, ne rentrèrent pas… Certes, tout cela n’élude pas les questions économiques, sociales, ou les rapports entre jeunes et police, mais offre à l’analyse un autre espace de compréhension. D’ailleurs, l’auteur kabylophile, comme son épouse Camille, spécialiste de la Kabylie, vante les mérites de l’immigration kabyle, sont rôle d’ « exemples » et d’ « entraineurs » pour d’autres jeunes, issus ou non de l’immigration.

Banlieues, grands ensembles, islam, migrations… une illustration parfaire de la méthode appliquée par Yves Lacoste : l’« articulation des différents niveaux d’analyse spatiale » pour faire sens, éclairer et surtout agir. On est loin ici des méthodes psychologisantes et des discours idéologiques : tout est concret, presque pratique, dégraissé au possible, prêt pour l’action.

Edition Choiseul, 2010, 270 pages, 20 €

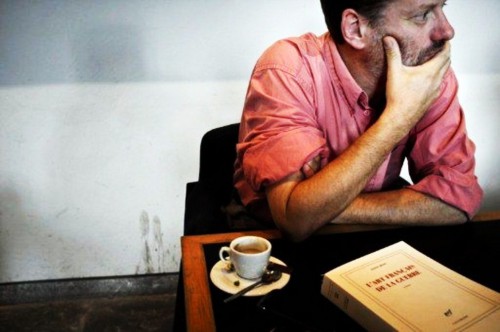

Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,

Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé.

37 ans après la mort de son père, le chirurgien, psychanalyste et écrivain Ali Magoudi décide d’en raconter la vie. Poussé par une lointaine et troublante exhortation paternelle qui veut qu’un jour son fils couche sur le papier l’histoire de son géniteur, il s’en va traquer les méandres du passé. Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.

Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’était un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse. Sylvie Kandé, franco-sénégalaise installée à New York publie ici son deuxième texte après Lagon, lagunes parut en 2000 chez le même éditeur et postfacé par Edouard Glissant soi-même. C’est à un genre oublié que s’est frottée la jeune auteure. L’épopée, le genre épique (« néo-épique » écrit-elle), celui des grandes gestes, des vastes mouvements, des idéaux et des sentiments qui vous étreignent et vous transportent. Pour cela, Sylvie Kandé n’était pas dépourvue d’atouts. Avant de traverser l’Atlantique, en 1987, pour l’autre continent, elle prit la peine de faire hypokhâgne et khâgne à Louis le Grand, une maîtrise de lettres classiques et un doctorat en histoire de l'Afrique. Voilà qui, avec la nécessaire dose de talent et d’inspiration, explique la réussite de l’entreprise. Car ce long poème, tout en rythme et invention langagière est une époustouflante démonstration. Dans le lai de Kandé, l’océan occupe tout l’espace. Le lecteur d’ailleurs, pour peu qu’il accepte d’embarquer, est emporté par le souffle de l’auteure-Poséidon, bringuebalé par les flots marins, bousculé par le ressac, curieux de son devenir et craintif à l’idée de rejoindre les malheureux qui gisent au fond de la « Maudite Mangeuse d’âmes ».

Sylvie Kandé, franco-sénégalaise installée à New York publie ici son deuxième texte après Lagon, lagunes parut en 2000 chez le même éditeur et postfacé par Edouard Glissant soi-même. C’est à un genre oublié que s’est frottée la jeune auteure. L’épopée, le genre épique (« néo-épique » écrit-elle), celui des grandes gestes, des vastes mouvements, des idéaux et des sentiments qui vous étreignent et vous transportent. Pour cela, Sylvie Kandé n’était pas dépourvue d’atouts. Avant de traverser l’Atlantique, en 1987, pour l’autre continent, elle prit la peine de faire hypokhâgne et khâgne à Louis le Grand, une maîtrise de lettres classiques et un doctorat en histoire de l'Afrique. Voilà qui, avec la nécessaire dose de talent et d’inspiration, explique la réussite de l’entreprise. Car ce long poème, tout en rythme et invention langagière est une époustouflante démonstration. Dans le lai de Kandé, l’océan occupe tout l’espace. Le lecteur d’ailleurs, pour peu qu’il accepte d’embarquer, est emporté par le souffle de l’auteure-Poséidon, bringuebalé par les flots marins, bousculé par le ressac, curieux de son devenir et craintif à l’idée de rejoindre les malheureux qui gisent au fond de la « Maudite Mangeuse d’âmes ». C’est avec beaucoup de pudeur et de délicatesse que Léonor de Récondo décrit comment l’Histoire transforme les corps et les âmes d’une famille de réfugiés espagnols. Après avoir été hébergé à Hendaye par Mademoiselle Eglantine, cette famille qui fuit une mort certaine va se terrer, anonyme, dans une ferme des Landes. Il y a là Ama et Aïta, la mère et le père, leurs trois enfants, les grands parents et les oncles. Léonor de Récondo raconte au plus près du quotidien, un quotidien qui du jour au lendemain a volé en éclats et que l’Histoire, c’est-à-dire l’exil, le camp d’internement de Gurs, l’Occupation…, va continuer de triturer, d’oppresser jusqu’à recracher des êtres abimés, privés à jamais d’une part d’eux-mêmes.

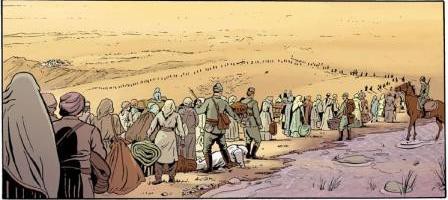

C’est avec beaucoup de pudeur et de délicatesse que Léonor de Récondo décrit comment l’Histoire transforme les corps et les âmes d’une famille de réfugiés espagnols. Après avoir été hébergé à Hendaye par Mademoiselle Eglantine, cette famille qui fuit une mort certaine va se terrer, anonyme, dans une ferme des Landes. Il y a là Ama et Aïta, la mère et le père, leurs trois enfants, les grands parents et les oncles. Léonor de Récondo raconte au plus près du quotidien, un quotidien qui du jour au lendemain a volé en éclats et que l’Histoire, c’est-à-dire l’exil, le camp d’internement de Gurs, l’Occupation…, va continuer de triturer, d’oppresser jusqu’à recracher des êtres abimés, privés à jamais d’une part d’eux-mêmes. En 2009, Paolo Cossi publiait Le Grand Mal (Dargaud) une BD en noir et blanc sur le génocide arménien. Laurent Galandon pour le texte et Viviane Nicaise pour le dessin abordent une fois de plus le sujet avec un scénario moins ambitieux que le premier. Dans ce diptyque, dont le premier tome est paru en 2010, la dimension historique (persécutions, massacres, déportations…) pour être présente sert de toile de fond à l’histoire des personnages : Mayranouche et son frère Dikran ; Hasmet Erdem accompagné de son père Salim.

En 2009, Paolo Cossi publiait Le Grand Mal (Dargaud) une BD en noir et blanc sur le génocide arménien. Laurent Galandon pour le texte et Viviane Nicaise pour le dessin abordent une fois de plus le sujet avec un scénario moins ambitieux que le premier. Dans ce diptyque, dont le premier tome est paru en 2010, la dimension historique (persécutions, massacres, déportations…) pour être présente sert de toile de fond à l’histoire des personnages : Mayranouche et son frère Dikran ; Hasmet Erdem accompagné de son père Salim. Voici un énième roman consacré à la Guerre d’Algérie. Cinquante ans après l’indépendance algérienne, la blessure continue de suppurer. La douleur reste vive et provoque des bouffées de colère et parfois de haine (voir les manifestations qui ont accompagné la sortie de l’inoffensif Indigènes de Rachid Bouchareb). Les horreurs troublent encore les consciences. Il paraît qu’on préfèrerait recouvrir les injustices et les infamies passées d’un voile de pudeur ou de honte. La France se détournerait de cette sale histoire où elle aurait perdu un peu de son âme. C’est du moins ce que l’on entend.

Voici un énième roman consacré à la Guerre d’Algérie. Cinquante ans après l’indépendance algérienne, la blessure continue de suppurer. La douleur reste vive et provoque des bouffées de colère et parfois de haine (voir les manifestations qui ont accompagné la sortie de l’inoffensif Indigènes de Rachid Bouchareb). Les horreurs troublent encore les consciences. Il paraît qu’on préfèrerait recouvrir les injustices et les infamies passées d’un voile de pudeur ou de honte. La France se détournerait de cette sale histoire où elle aurait perdu un peu de son âme. C’est du moins ce que l’on entend. Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

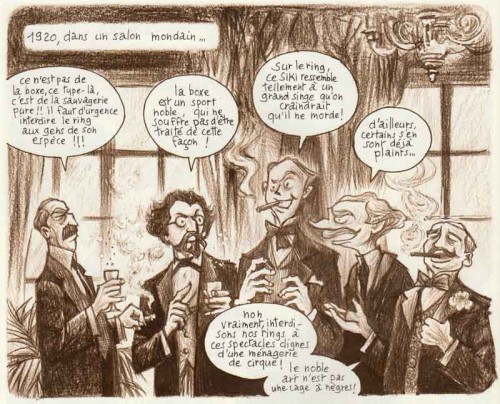

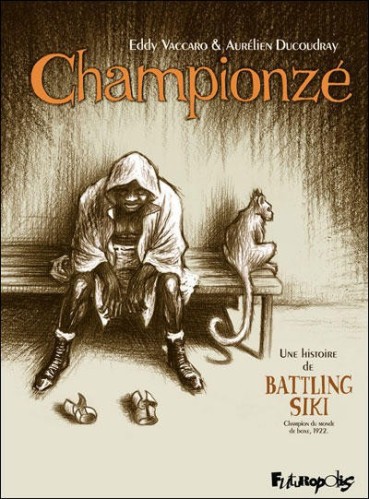

Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.  Qui pourrait aujourd’hui imaginer le sport tricolore sans ses athlètes noirs ? Un rapide survol et voilà que les Blacks de France font résonner les cocoricos du coq gaulois urbi et orbi. Au football bien sûr, mais aussi sur les stades d’athlétisme, dans les arts martiaux, le basket-ball, le handball, le volley et depuis peu le rugby. Le tennis reprend des couleurs grâce à Monfils et à Tsonga héritiers de l’illustre Yannick Noah… la liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Pourtant, il y a quelques années, la Licra publiait un rapport où elle s’inquiétait des « dérives racistes » dans le sport, et tout spécialement dans le football ! Le racisme et le sport, voilà un couple qui a la vie dure et les choses ne semblent pas s’améliorer au vu des différentes affaires qui défraient la chronique sportive ces dernières années.

Qui pourrait aujourd’hui imaginer le sport tricolore sans ses athlètes noirs ? Un rapide survol et voilà que les Blacks de France font résonner les cocoricos du coq gaulois urbi et orbi. Au football bien sûr, mais aussi sur les stades d’athlétisme, dans les arts martiaux, le basket-ball, le handball, le volley et depuis peu le rugby. Le tennis reprend des couleurs grâce à Monfils et à Tsonga héritiers de l’illustre Yannick Noah… la liste, bien sûr, n’est pas exhaustive. Pourtant, il y a quelques années, la Licra publiait un rapport où elle s’inquiétait des « dérives racistes » dans le sport, et tout spécialement dans le football ! Le racisme et le sport, voilà un couple qui a la vie dure et les choses ne semblent pas s’améliorer au vu des différentes affaires qui défraient la chronique sportive ces dernières années.